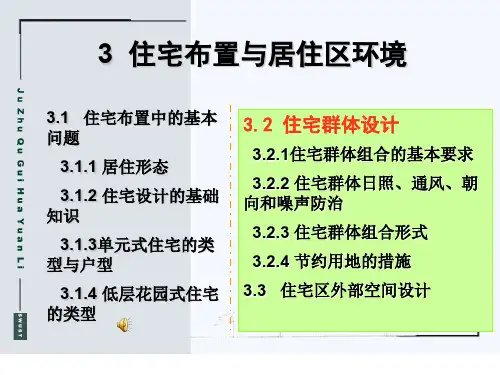

第二章第六节居住建筑群体的基本形式和组合方式

- 格式:ppt

- 大小:205.50 KB

- 文档页数:9

建筑群体的平面组合形式及其特点建筑群体是由多个建筑物组成的一个整体,是城市及其景观的重要组成部分。

而建筑群体的平面组合形式则是这个整体在平面上的布局方式,其形式与特点直接关系到城市的空间结构和视觉效果。

本文将详解建筑群体的平面组合形式及其特点。

首先,建筑群体的平面组合形式可以分为线形、块状、环型、点状等几种类型。

其中,线形建筑群体一般沿着道路、河流等线性要素布局,互相独立却又相互联系。

它具有突出的方向感和连贯的纵向结构,如上海的外滩、纽约的布鲁克林大桥。

而块状建筑群体则是由几座建筑物集合在一个区块内,形成一种紧密的整体。

它们常常被设计成同质性和连续性极强的建筑体系,如法国的拉德芳斯。

其次,环型建筑群体则是由圆形或半圆形的建筑物围绕一个中心点形成,形成一种明显的自我封闭区域。

这种布局可使人感到安全而温馨,如意大利罗马的科洛塞奥广场。

而点状建筑群体则是由若干个独立的建筑物组成,其间隔相当远,没有明显的空间形态,如美国的硅谷地区。

接下来,建筑群体平面组合的特点主要体现在以下几个方面:1.规模宏大相对于单个建筑物,建筑群体规模更大,可以集中多种功能于一体,具有较高的综合效益。

同时,建筑群体也更能够在城市中彰显出存在感和视觉效果。

2.空间关系复杂建筑群体较单个建筑物,空间结构更为复杂。

建筑群体之间的空间关系直接关系到城市空间内的交通流动和人的行为,其合理和有序的配置对城市环境的影响很大。

3.构建人居环境建筑群体作为城市人居环境中不可或缺的组成部分,其平面组合形式可为城市景观带来独特的风貌。

为了优化人居环境,建筑群体的平面布局必须考虑环境、景观、社会文化、经济等因素。

4.利于功能互补建筑群体内部不同建筑物的功能应互相补充,如商业、居住、文化等多种功能相互融合,才能深度地服务于城市群体居民的多元化需求。

综上所述,建筑群体的平面组合形式及其特点对于城市的发展至关重要,其在都市规划中起到了至关重要的作用。

因此,设计者应该在建筑群体的平面布局上,结合城市规划、城市景观要求,注重各个建筑物之间、周边环境之间的相互协调,创造出更加优异的城市空间效果。

住宅群体平面组合的基本形式1.单体式组合形式:也称为独立式组合形式,是指多个住宅单元独立布置,每个单元都有自己的进出口和公共空间,相互之间没有交叉。

这种组合形式适用于相对独立的住宅区,每个单元都能够独立享受私密性和独立生活空间。

这种形式的优点是设计更为灵活、通风采光更好,但也会导致住宅面积的浪费和用地率的降低。

2.点式组合形式:点式组合形式是指多个住宅单元集中设置在一个或几个中央点上,形成一个紧密而集中的群体,周边则是公共绿地、景观或其他社区设施。

这种形式更适合大型住宅小区或公寓楼,可以最大程度地提高用地效率,节约土地资源。

但点式组合形式存在低密度的问题,且不利于交通和公共设施的布置。

3.条列式组合形式:条列式组合形式是指多个住宅单元按照一定的规模和尺寸,呈一条或多条直线状布置,形成一个相对集中和连续的住宅群体。

这种形式适合于狭长的场地,可以充分利用场地的线性布局,同时也便于公共设施的设置和管理。

条列式组合形式的缺点是通风和采光不如其他形式好,需要加强设计考虑。

4.中央园景式组合形式:中央园景式组合形式是指多个住宅单元围绕一个中央的景观庭院或公共空间布置。

这种形式在平面上呈环形、U形或其他形状,既保证了住户的私密性,又提供了一个共享和交流的公共场所。

中央园景式组合形式的优点是社区活动丰富、空间层次感强,但也需要考虑中央空间内交通和绿化相关的问题。

5.集散式组合形式:集散式组合形式是指多个住宅单元散布在整个住宅区范围内,没有明显的集中点。

这种形式适用于场地较大,形态缓和的住宅群体,可以提供不同规模、不同风格和不同功能的住宅单元,满足不同人群的需求。

但集散式组合形式也存在管理和公共设施建设等方面的挑战。

综上所述,住宅群体平面组合的基本形式包括单体式组合形式、点式组合形式、条列式组合形式、中央园景式组合形式和集散式组合形式。

每种组合形式都有自己的特点和适用范围,设计师需要根据具体的场地和需求,灵活运用这些形式,以打造舒适、高效和美观的住宅群体。

住宅组群布局的基本形式及特点影响住宅组群布局的主要物质因素是地形地貌、建筑物、植物三大类。

其中对室外空间影响最大的是建筑对空间的限定与布局,它决定着空间的形态、尺度以及由此而形成的不同空间的感受,对空间的形成产生积极或消极的影响。

行列式、周边式、点群式和院落式是住宅群体组合中最常运用的基本组织方式,此外,还有将基本方式综合运用的混合式或因地形地貌、用地条件的限制,因地制宜而形成的自由式组合。

1、行列式行列式是建筑按照一定的朝向和合理的间距成排布置的方式。

这种布置方式可使住宅的大多数居室获得均等、良好的日照和通风条件,利于管线敷设和工业化施工,是普遍采用的一种方式。

但住宅群体和形成的空间形式单调,识别性差,易产生穿越交通。

因此,在规划布局时应经常利用建筑山墙错列、建筑单元错落拼接或结合点式建筑布局等方式来活跃空间气氛。

2、周边式周边式是建筑沿街坊或院落周边围合布置的形式,形成的院落空间较为封闭,便于在其中组织绿化和休闲活动设施。

周边式形成的内向集中空间,空间领域性和归属感较强,便于绿化,可围合出适合多种辅助用途的大空间,利于邻里交往和防风防寒,对于寒冷和多风沙地区,可阻挡风沙和减少院内风雪,同时还可以节约用地,提高居住建筑密度。

但是其缺点是东西向的住宅比例较大,居室朝向差,不利于湿热地区使用,转角单元空间较差,有旋涡风、噪声,干扰较大,对地形的适应性差,而且施工复杂,不利于抗震,造价高等。

3、点群式点群式是由建筑基底面积较小的建筑相互临近形成的散点状群体空间。

点群式布置的住宅建筑一般为点式或塔式住宅,住宅日照和通风条件较好,对地形的适应能力强,可利用地形中的边角余地。

但缺点是建筑外墙面积大,不利于节能,而且形成的`外部空问较为分散,空间主次关系不够明确,视线干扰较大,识别性较差。

4、混合式混合式是以上三种布局方式的混合形式,较常用的是以行列式为主,辅以少量住宅、公共建筑沿道路或院落周边布局,或在用地边角处散点状布局,形成兼具封闭和开敞感的院落空间。

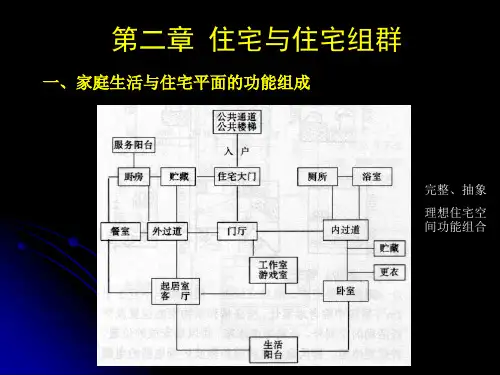

住宅平面组合的基本方式引言:住宅平面组合是指在建筑设计中,根据不同的需求和空间布局,将各个功能区域有机地组合在一起,形成一个合理、舒适、方便居住的住宅平面布局。

本文将介绍一些常见的住宅平面组合的基本方式。

一、开放式布局开放式布局是指通过拆除或减少隔墙,将客厅、餐厅、厨房等功能区域融为一体的设计方式。

开放式布局能够增加室内的通透感和采光效果,使得整个空间更为宽敞明亮。

此外,开放式布局还能够增强家庭成员之间的交流与互动,提升居住的舒适度。

二、分区式布局分区式布局是指根据不同的功能需求,将住宅空间划分为不同的区域。

常见的分区包括客厅区、餐厅区、卧室区、书房区等。

这种布局方式能够有效地满足不同功能的需求,使得空间更加合理利用,提升居住的便利性和舒适性。

三、过渡式布局过渡式布局是指在不同功能区域之间设置过渡空间,使得整个住宅空间更具流动性和连贯性。

常见的过渡空间包括过道、门厅、走廊等。

过渡式布局能够提供室内的动线引导,使得不同功能区域之间的过渡更加自然流畅。

四、主次分明布局主次分明布局是指在住宅平面中,将主要功能区域与次要功能区域进行明确的划分。

主要功能区域包括客厅、卧室、厨房等,而次要功能区域则包括储物室、洗衣间、阳台等。

主次分明布局能够有效地区分不同功能区域的重要性和使用频率,使得空间更加合理利用。

五、对称式布局对称式布局是指将住宅平面中的各个功能区域按照中轴线进行对称排列的设计方式。

这种布局方式能够使得空间更具平衡感和稳定感,给人一种整齐、庄重的感觉。

对称式布局常见于传统风格的住宅设计,给人一种古典、典雅的氛围。

六、非对称式布局非对称式布局是指在住宅平面中,各个功能区域的位置和形状不完全对称的设计方式。

这种布局方式能够增加空间的变化性和趣味性,使得空间更加富有个性和创意。

七、功能分区布局功能分区布局是指根据不同的功能需求,将住宅平面划分为不同的功能区域,并将相似的功能区域进行集中布置。

常见的功能分区包括生活区、睡眠区、工作区、娱乐区等。

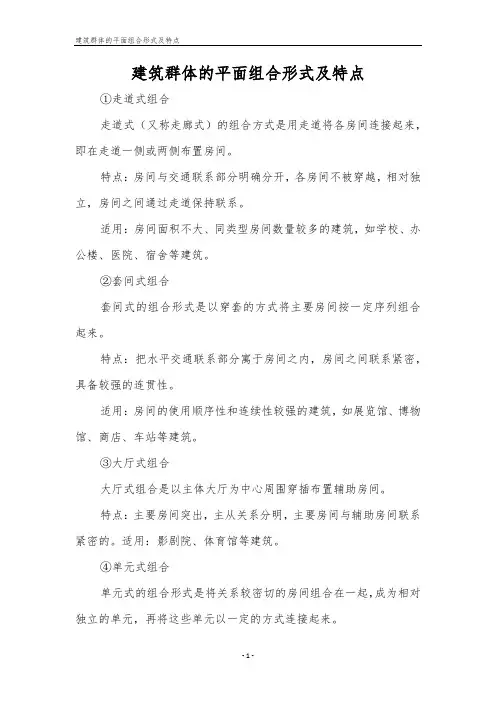

建筑群体的平面组合形式及特点

①走道式组合

走道式(又称走廊式)的组合方式是用走道将各房间连接起来,即在走道一侧或两侧布置房间。

特点:房间与交通联系部分明确分开,各房间不被穿越,相对独立,房间之间通过走道保持联系。

适用:房间面积不大、同类型房间数量较多的建筑,如学校、办公楼、医院、宿舍等建筑。

②套间式组合

套间式的组合形式是以穿套的方式将主要房间按一定序列组合起来。

特点:把水平交通联系部分寓于房间之内,房间之间联系紧密,具备较强的连贯性。

适用:房间的使用顺序性和连续性较强的建筑,如展览馆、博物馆、商店、车站等建筑。

③大厅式组合

大厅式组合是以主体大厅为中心周围穿插布置辅助房间。

特点:主要房间突出,主从关系分明,主要房间与辅助房间联系紧密的。

适用:影剧院、体育馆等建筑。

④单元式组合

单元式的组合形式是将关系较密切的房间组合在一起,成为相对独立的单元,再将这些单元以一定的方式连接起来。

适用:住宅、幼儿园、学校等建筑中。

⑤混合式组合

混合式组合是指采用两种或两种以上的基本组合形式将各房间连接起来。

适用于功能复杂的建筑,如文化宫、俱乐部等建筑。

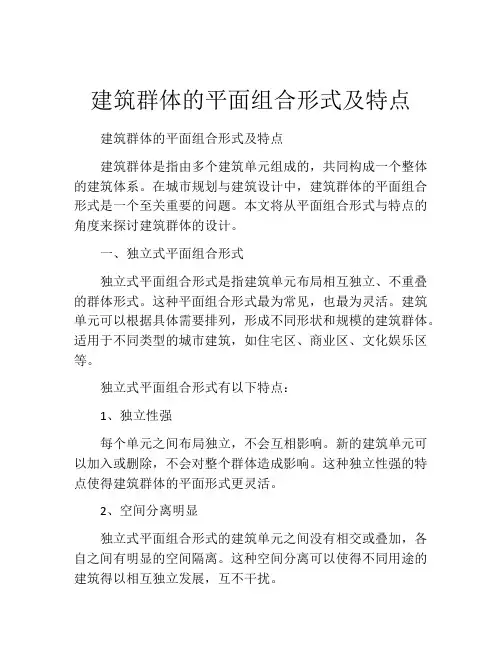

建筑群体的平面组合形式及特点建筑群体的平面组合形式及特点建筑群体是指由多个建筑单元组成的,共同构成一个整体的建筑体系。

在城市规划与建筑设计中,建筑群体的平面组合形式是一个至关重要的问题。

本文将从平面组合形式与特点的角度来探讨建筑群体的设计。

一、独立式平面组合形式独立式平面组合形式是指建筑单元布局相互独立、不重叠的群体形式。

这种平面组合形式最为常见,也最为灵活。

建筑单元可以根据具体需要排列,形成不同形状和规模的建筑群体。

适用于不同类型的城市建筑,如住宅区、商业区、文化娱乐区等。

独立式平面组合形式有以下特点:1、独立性强每个单元之间布局独立,不会互相影响。

新的建筑单元可以加入或删除,不会对整个群体造成影响。

这种独立性强的特点使得建筑群体的平面形式更灵活。

2、空间分离明显独立式平面组合形式的建筑单元之间没有相交或叠加,各自之间有明显的空间隔离。

这种空间分离可以使得不同用途的建筑得以相互独立发展,互不干扰。

3、功能分区明确建筑群体的平面组合形式可以根据不同的功能需求,将建筑单元进行分区。

如商业区和住宅区的分区,可以使得其各自的功能得到明确和突出。

同时,不同功能区域之间也可以进行空间上的分离,以避免干扰和冲突。

二、串联式平面组合形式串联式平面组合形式是指一系列建筑单元按照一定顺序排列,形成连续线条形状的群体形式。

这种平面组合形式适用于遵循一定线性布局的建筑群体,如道路两侧的连续商业店面等。

串联式平面组合形式有以下特点:1、线性布局串联式平面组合形式的建筑单元布局呈线性排列,可以使得建筑群体与线性建筑如街道、道路等相互呼应,增强与城市周围环境的联系。

2、空间层次分明这种平面组合形式可以形成一条建筑街带,每个建筑单元之间有明显的空间层次分明。

通过不同的高度、立面造型等,可以营造出不同的空间层次,增加建筑的立体感和丰富性。

3、形式单一由于串联式平面组合形式的特点是线性布局,因此建筑单元之间的布局方式相似。

这种形式单一的特点可能在设计上受到限制,有时难以表达较为丰富的空间形态和造型特点。

建筑群体的平面组合形式及其特点建筑设计是一门兼具艺术性和实用性的学科,平面组合是其中一个重要的设计因素。

在建筑设计中,如何合理组合建筑群体的平面形态以实现设计目标是建筑师需要面对的问题。

本文将分析建筑群体的平面组合形式及其特点。

1. 线性组合形式线性组合形式是最常见的建筑群体平面组合形式。

比如布满城市分布的街道、沿海岸线拓展的住宅区和多层办公楼群等形式。

这种组合形式可以整合现有的空间,让建筑群体完美的融入城市环境中。

线性组合的建筑群体可根据需求、规划、布局合理布置,更方便地进行分布控制和观察。

线性建筑群体要想改变其形态时,需要重新设计新的布局或者增建新的节点,因此其运作效率会降低。

2. 集合组合形式集合组合形式是将建筑群体协调地集合到一个中心点的形式。

集合组合形式考虑到了对城市环境需求、规划与群体协作。

由于建筑群体集中在一个中心点,集合组合的空间整体视觉效果强烈,在城市中很容易识别,成为现代城市规划的一种重要方式。

但是集合组合形式会给居民带来的一定的不便,人们要进行长距离走动才能前往其他的建筑群体。

3. 环路组合形式环路组合形式将建筑群体构造成环形,中心开阔的地带一般用于花园或其他公共空间。

这种建筑群体的平面结构常用于高档住宅区和度假村民居,由于其环形走廊便于往来,能够使居民感觉到社区更加融洽,人们可以在自己家门口和周围人建立深厚的联系。

4. 网格组合形式网格组合形式通常被应用在工业区、商业区、办公区、学校等大规模建筑群体区域。

网格组合形式则采用密集的格状网格,以便将地区内各个区域高效分割。

它能够完整的利用建本地区,容易规划并统一管理。

然而网格组合形式由于过于机械化而缺乏情趣,其在城市群体景观中显得单调而缺乏立体感。

总之,建筑群体平面组合形式是建筑设计获得独特气质的关键之一。

建筑师需要考虑群体内和周围环境的相互作用,以及对群体周围空间和生活环境的需求。

这要求建筑师从视觉、功能和情感上三方面进行深入研究并采取综合策略,努力实现建筑艺术与实用性相结合的目标。

建筑群体的平面组合形式和特点建筑群体是城市的重要组成部分,其平面组合形式和特点不仅影响着城市的形态和格局,也关系到城市的品质和生活环境。

本文将从建筑群体的排列方式、形态以及功能特点等方面进行探讨。

一、建筑群体的排列方式1. 矩阵式排列矩阵式排列是指建筑群体按照规律、统一的方式排列,形成类似网格状的布局。

这种排列方式适用于大规模住宅区建设,可以节省用地,提高建筑的空间利用率。

但是,这种排列方式容易导致单调、缺乏变化的视觉效果,需要在建筑外观和内部空间布局上进行差异化设计。

2. 点式排列点式排列是指建筑群体的建筑物之间留有较大的空地,形成散点状的布局。

这种排列方式适用于公共用地、大型商业中心、休闲娱乐场所等建筑。

点式排列可以让建筑之间的空地成为公共交流、休闲、绿化等功能空间,提高了城市的品质和生活环境。

但是,这种排列方式对空地的面积和形态要求较高,需要有严格的规划和设计。

3. 环形排列环形排列是指建筑群体的建筑物按照环形或半环形的方式排列,通常用于建筑物包围场地的方式。

这种排列方式适用于建筑的展览、演出、运动等场馆,可以形成中心活动场地和周边观众区域。

但是,环形排列容易造成场地通风不畅、采光不足等问题,需要在建筑设计和选址上加以考虑。

二、建筑群体的形态特点1. 均衡性建筑群体的形态应当尽可能保持均衡和协调,不同建筑之间的高度、设计、样式等要求相对统一。

这可以在视觉上减少不协调、不和谐的视觉冲突,同时也可以提高场地形态和风格的统一性。

2. 大空间感建筑群体的形态应该尽可能创造空间感和流畅感,使人们在建筑群体内穿行时感觉舒适、宽松、开阔。

可以采用宽敞的广场、长廊、大厅等设计手法,增强建筑群体的开敞感和流动感,同时也为人们提供了更为开放和舒适的公共活动场所。

3. 多样性建筑群体的形态应该多样化,这可以增强建筑群体的视觉效果和吸引力。

不同建筑之间可以采用不同的设计风格,例如现代风格、传统风格、古典风格等,以增加建筑群体的个性和辨识度。

建筑群体空间组合的类型如下:

集中式组合:一般由一个占主导地位的中心空间与一些次要空间组合而成,是一种向心的、稳定的构图。

线式组合:通常由尺寸、功能完全相同的空间重复出现构成,也可以由一个线式空间将一系列形式、尺寸和功能不同的空间沿轴线组合起来。

辐射式组合:由一个主导的中央空间和一些向外辐射舒展的线性空间组合而成,表达了一种方向性,具有运动延伸和增长的惯性特征。

周边式布局:住宅沿地段周边排列而形成一系列的空间院落,公共设施则置于街坊的中心。

行列式布局:建筑物互相平行地排列,公共设施穿插地安排在住宅建筑之间。

独立式布局:建筑物独立地分布。

I第二章居住区的组成、类型和规模I I ; ;I I I住宅区是城市中在空间上相对独立的各种I类型和各种规模的生活居住用地的统称,它I I I包括居住区、居住小区、居住组团、住宅街!坊和住宅群落等。

■:住宅街坊I住宅街坊是由城市道路或居住区道路划分i用地大小不定,无固定规模的住宅建设地块。

[它的规模介于居住组团和居住小区之间。

服:务设施一般因环境条件而异。

通常沿街建有商业设施,内部建住宅和其他公共建筑。

II I i : I住宅群落住宅群落规模介于单栋住宅和居住小区之I间,服务设施则因规模和环境而异,是一种适I合于现有城市道路网(特别是旧城区)的住宅:区形式。

i iI I i i I 社区指一定地域内人们相互间的一i ]种亲密的社会关系(RP人际关系)。

德国社会学家滕尼斯(To nni ze)提出了形成社区的四个条件:有一定的社会关系,在一定]地域内相对独立,有比较完善的公共服务设i施,有相近的文化、价值认同感。

| 所谓"场所精神”便是一种在空间中| |进行的社会活动的特征。

在一定的地域之内i具有完善的生活服务设施和良好的服务、居;民间具有良好的人际关系、社会安定是社区|的基本特征,也是城市住宅区规划设计的目■标之一。

I |]良好的邻里关系是形成社区的基础,:而邻里单位则是一种具有广泛影响的现代I住宅区规划理论,它对现代居住区规划产生I了极大的影响。

邻里关系是一种以社会道德i为基础,包括文化、价值观念等的社会关系,i它不同于亲缘或血缘关系。

| 邻里关系可分为三个层次,第一层次:| :邻居间知姓名和家庭概况,每天碰面接触的]自觉帮助型;第二层次:邻居间见面打招呼,|但不一定知其姓名的愿意帮助型;第三层|次:住户彼此偶尔见面但认为他或他们是属I于自己社区一部分的应该帮助型。

五、影响居住区规模的因素I I I I1、公共设施的经济性和合理的服务半径2、城市道路交通方面的影响3、居民管理体制方面的影响I 4、住宅的层数对居住区的人口和用地规模都有很大影响! II II(3 )公共建筑与公共服务设施用地I II I I住宅区的公共建筑以及相应的公共服> > 务设施用地是指主要为该住宅区居民日常生活服务的商业、服务、文化、教育、医护、运动等设施及其用地。

建筑群体的组合方式嘿,朋友们,要说这建筑群体的组合方式啊,那可真是千奇百怪,就像一场超级混搭的时尚秀。

有一种组合方式像乐高积木的大集合。

一栋栋建筑就像大大小小的乐高块,被一个充满奇思妙想的巨人随意摆弄着。

高的建筑像是摩天大楼版的乐高塔,矮的就像小巧玲珑的乐高小屋,它们毫无规律地凑在一起,却意外地和谐,仿佛在诉说着各自的故事,这大概就是自由散漫却又充满创意的组合方式。

还有像贪吃蛇的组合。

一个建筑接着一个建筑,蜿蜒曲折地分布着。

就像那条永远吃不饱的贪吃蛇,不断地吞噬着空间,延伸出一条长长的建筑链条。

有时候这条“贪吃蛇”还会突然来个大转弯,把整个建筑群体搞得像迷宫一样,让人进去就晕头转向,仿佛置身于一个巨大的建筑谜题之中。

有些建筑群体像是在开家庭聚会。

中间的大建筑像威严的家长,端坐在那里,周围的小建筑就像一群调皮的孩子,围着家长跑来跑去。

这些小建筑有的靠着大建筑,就像孩子依偎在家长怀里撒娇;有的离得稍远一点,像是在玩捉迷藏,偷偷地露出一点小脑袋,既充满温馨又不失活泼的感觉。

想象一下那种像多米诺骨牌的建筑组合。

建筑们整整齐齐地排列着,一个挨着一个,就像多米诺骨牌等待着被推倒的那一刻。

风一吹,感觉这些建筑都要像多米诺骨牌一样依次倒下,当然这只是一种有趣的想象啦。

这种组合给人一种秩序井然、规规矩矩的感觉,就像一群听话的小学生在排队。

然后是那种像星座分布的建筑群体。

每栋建筑就像一颗星星,散落在不同的位置。

有的建筑单独在一角,像孤星一样闪耀;有的则三五成群,仿佛是一个小星团。

它们之间看似毫无联系,却又被一种无形的力量牵引着,就像星座中的星星,有着自己独特的排列奥秘。

还有像俄罗斯套娃的建筑组合。

一个大建筑里面套着小建筑,小建筑里面可能还有更小的建筑。

就像打开一个又一个惊喜的礼盒,每打开一层都有新的发现。

这种组合方式充满了神秘感,让人忍不住想要一探究竟,看看最里面到底藏着什么宝贝建筑。

有些建筑群体像一盘散沙,哦不,是有艺术感的一盘散沙。

建筑群体空间组合方式群体组合是将各个分散单体按一定功能顺序和结构关系,按场地与城市的实际条件,遵循一定的组合方法和艺术处理原则,集零为整的过程。

具体的组合设计过程,首先应建立起整体的系统概念,将设讣对象的各功能单元进行分类成组,构成各分系统;然后进行相应的功能网络分析,建立起内系统之间的功能网络的结构关系;再参照外系统的条件和场地条件,构思一个粗略的区位划分和场地策划,而后再进行组合方式的选择和具体的建筑布置,确定空间领域。

1 外部空间的比例与尺度当建筑物只有孤立的一幢时,我们说,它是雕塑式的或纪念碑式的;当有两幢或两幢以上的建筑时,就会产生相互干涉作用,而围合出封闭性的领域。

对于一处广场,除去周边的建筑,对广场实际大小的感知即是外部空间的尺度问题。

芦原义信先生提出尺度的“外部模数理论“,外部空间可采用一行程为20米〜2 5米的模数,这2 0米〜2 5米恰好是人眼识别细部的距离。

如果在外部空间设计中,每20 米〜25米或有重复的节奏变化,或有材质的变化,或有地面高差变化,那么就可以此作为实感而估计出空间的大体广度。

这里2 0米〜2 5米的行程设计就像建筑的拦板和台阶设计一样,成为一把度量外部空间的尺子。

在确定空间大小时,首先要明确它是用于何种目的的空间。

一般情况下,以一行程2 0米〜2 5米为单位,相当1〜5倍行程的尺寸是单一空间合适的大小,即2 5米〜12 0米之间。

而8〜10倍行程,作为一个统一的外部空间,已是上限尺寸了。

人以步行活动时,一般心情愉快的步行距离为3 0 0米时,由此我们可界定一条步行街的长度超过3 0 0米应考虑设置休息场所。

一般人的视觉能看清人存在的最大距离为1200米,不管什么样的空间,超过120 0米以上时,作为城市景观可以说是过大了。

2 外部空间的层次当两个空间连接在一起时应考虑里外、先后次序的安排。

我们可以根据一幢建筑或组合建筑的用途和功能来确定空间领域的层次。

如果一幢带庭院的别墅,别墅的客厅是内部的,庭院空间便是半外部的,庭院以外的自然空间是外部的;如果我们将分析的范围缩小在庭院中,那么,院落空间是外部的,别墅的客厅是内部的,而平台门廊则是半外部或半内部的空间领域性质。