义和团运动和八国联军侵华战争

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:9

义和团运动和八国联军侵华战争一、反洋教斗争与义和团运动义和团运动是近代中国人民反洋教斗争的总汇合(或者说是中国近代最大的教案)。

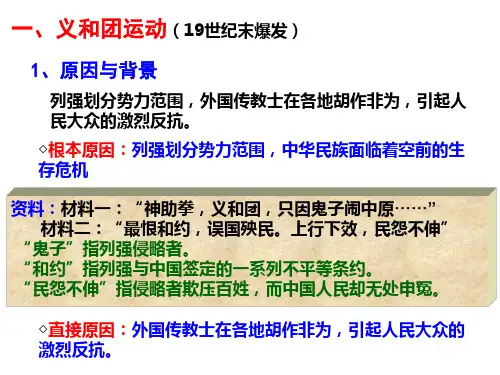

义和团运动是甲午战败后中华民族面临被瓜分危机的背景下以农民为主体的各阶层群众自发组织的以反洋教、反对帝国主义侵略为主要内容的爱国自卫救国运动。

这次运动是近代中国人民反洋教斗争的继续和深化,是近代反洋教斗争的总汇合和最高潮。

反洋教斗争是近代中国人民反帝反侵略的重要斗争形式,鸦片战争以后,即有零星教案发生,1861年以后,教案开始普遍地兴起。

据有人统计,近代中国(1844—1911),共发生教案1639起,波及25个行省。

并次第出现了1861、1862、1870、1884、1855年五次反洋教斗争的高峰。

反洋教斗争的兴起,说明近代时期的农民斗争已经发展到一个新的阶段,就是以反抗外国侵略为主的阶段,这与过去有很大的不同。

太平天国革命运动,虽然在后期也进行了局部地区的反对外国侵略的斗争,但一则,太平天国起义本身并没有包含明确的反对外国侵略斗争目标;二则从太平天国总体来看,它还是一次以反封建为主的革命运动。

所以,以反洋教斗争为重要内容的近代农民的反帝爱国运动,在太平天国运动以后有了更大的更进一步的发展。

在近代促使反教会斗争爆发的导火线虽然各不相同,但其爆发原因则都是一样的。

因为近代基督教进入中国,是西方列强侵华政策的产物。

教会具有侵略性,目的是要“中华归主”,“打破(中国)原有的宗教信仰,并随之打破中国的道德、社会和政治行为规定的统治力量”;使中国失去民族“本色”,唯此,基督教会的信条是“只有战争能开放中国给基督”。

所以教会和传教士引起了中国人民的反感和抗拒。

首先,是由于外国教会侵犯中国主权,欺压中国人民。

他们强占民间房产土地,包揽词讼。

搜集各种情报,干涉中国内政。

例如耶酥会在江南肥腴之地竞霸占有二百万亩土地。

北京城内从西单到宣武门内外有一百三十余家店铺成为天主教堂的房产。

农民称天主堂为地主堂。

义和团运动和八国联军侵华战争【思考导学】.导致义和团运动兴起的原因有哪些?其兴起的标志是什么?它是一场什么性质的运动?答案:原因:甲午战后,随着列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族和外国资本主义的矛盾空前尖锐,这是义和团运动兴起的根本原因;19世纪末,教会和中国特别是山东人民之间矛盾的尖锐是其兴起的直接原因。

标志:1898年,鲁西北义和拳首领赵三多率众攻打当地教堂。

性质:是一场伟大的反帝爱国运动。

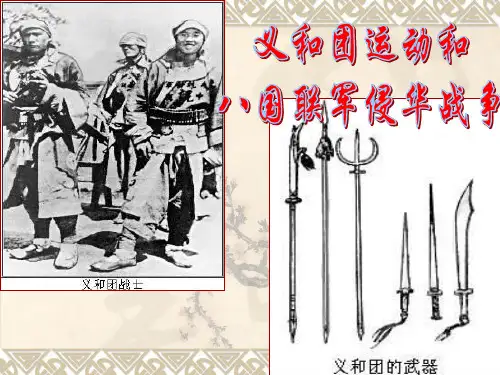

.义和团运动失败的主客观原因是什么?它的失败说明了什么?答案:主观原因:农民阶级的自身的局限性,即思想愚昧、斗争手段和武器装备的落后、缺乏统一的领导、没有科学的革命纲领。

客观原因:时代的局限性,中外反动势力的共同镇压,敌人力量过于强大。

义和团运动的失败说明,在半殖民地半封建的中国,农民战争既无法摧毁封建制度,也不能阻止半殖民地化的进程,农民阶级不可能领导中国革命取得彻底的胜利。

.简述《辛丑条约》的内容及其危害。

答案:清政府赔偿白银4.5亿两,分39年还清。

巨额赔款,更加加重了中国人民的负担,使社会经济更加凋敝。

划定北京东交民巷为“使馆界”。

“使馆界”成为实际上的“国中之国”,是帝国主义策划侵略的大本营。

拆除北京至大沽的炮台,准许各国派兵驻守北京至山海关铁路沿线要地。

外国侵略者控制京津地区,使清政府完全处于外国军队的控制之下,便于侵略者直接派兵镇压中国人民的反帝斗争。

惩办义和团运动中参加反帝斗争的官吏,永远禁止中国人民成立或加入反帝组织。

这使清朝官吏进一步成为帝国主义的帮凶。

改总理衙门为外务部,位居六部之上。

这更加便于清政府能够按照外国侵略者的意旨实行卖国的外交政策。

总之,《辛丑条约》的签订,标志着中国半殖民地半封建社会统治秩序的完全确立。

【自学导引】一、义和团运动.兴起在山东首先兴起的原因①19世纪末,洋教遍布山东。

甲午中日战争期间,帝国主义侵略势力深入山东,教会活动更加猖狂。

山东人民与教会之间的矛盾日趋尖锐。

义和团运动与八国联军侵华战争一、自主学习(一)义和团运动1.原因:划分势力范围,在各地胡作非为,引起的激烈反抗。

2.经过(1)19世纪末,爆发了义和团运动。

义和团原名义和拳,为反对外国侵略,义和拳举起旗号,改称,声势日益壮大。

(2)1900年6月,、、、、、、、“八国联军”从天津租界出发向进攻。

(3)慈禧太后逃往西安途中,下令“剿灭”义和团,作为的前提。

3、义和团运动失败。

(二)《辛丑条约》1.1901年9月,清政府被迫与英、美、俄、日、法、德、意、奥等国签订了《》。

2.《辛丑条约》规定:①清政府赔偿白银两;②划北京东交民巷为,允许各国派兵,不准居住;③撤毁炮台以及北京至天津海口的各个;④从北京到山海关的重要地区允许驻守;⑤清政府保证永远禁止中国人民反对的行为。

3.影响:二、合作探究(一)义和团运动1、根据材料回答:材料一:“还我江山还我权,刀山火海也敢钻。

哪怕皇帝服了外,不杀洋人誓不还。

”材料二:“扶清灭洋,替天行道。

”你知道义和团把斗争矛头直接指向谁了吗?义和团提出了怎样的口号?2、阅读资料,回答问题资料:揭帖指旧时张贴的启示、文告。

以下是义和团的一份揭帖:神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

劝奉教,真欺天,不敬神佛忘祖先。

女无节义男不贤,鬼子不是人所添。

如不信,请细观,鬼子眼珠都发蓝。

……不用兵,只用团,要杀鬼子不费难。

烧铁道,拔电杆,海中去翻火轮船。

大法国,心胆寒,英美俄德哭连连。

一概鬼子都杀尽,我大清一统太平年。

观点1 义和团运动是一场以挽救民族危亡为目的的爱国运动,它使列强看到了中国昂扬的民气,不得不改变瓜分中国的政策。

观点 2 义和团不愿意学习外来文化,盲目排斥一切外国人以及一切外国商品,这是义和团运动的历史遗憾。

(1)结合资料,评价义和团“扶清灭洋”的口号。

(2)上述两种观点你是否认同?说说理由。

(二)八国联军侵华与《辛丑条约》鸦片战争以来,列强发动了一系列战争,逼迫中国签下了一个个不平等条约。

八国联军侵华战争知识点总结《八国联军侵华战争》是八年级历史上册的内容,这一课讲述了八个国家组成的八国联军对中国的武装侵略战争。

以下是店铺为你整理的八国联军侵华战争,欢迎大家阅读。

八国联军侵华战争必考知识点一、八国联军侵华战争爆发的主要原因是:镇压义和团反帝爱国运动(这是与以往侵华战争的不同之处)二、义和团运动1.最早兴起在:山东。

2.时间:1898年。

3.兴起的原因是:反对外国教会的压迫。

4.性质:反帝爱国的农民运动5.口号:扶清灭洋(反映出当时中国社会的主要矛盾是民族矛盾)6.发展:1900年发展到京津地区。

(了解主要原因是由于清政府想利用义和团打击外国侵略者,同时削弱义和团,所以扶持义和团有关)7.抗击八国联军的重要斗争:廊坊大捷8.结果:在中外反动势力的联合镇压下失败。

三、在八国联军侵华战争中列强第二次占领北京,时间发生在:1900年。

(第一次占北京:1860年,英法联军占北京。

)四、八国联军侵华战争的结果:镇压了义和团运动,清政府与列强签订了《辛丑条约》(内容要求会背)五、八国联军侵华战争的影响(《辛丑条约》的影响)(见书22页)六、近代中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?1.开始沦为的标志:鸦片战争《南京条约》的签订。

2.进一步加深的标志:第二次鸦片战争。

3.大大加深的标志:甲午中日战争《马关条约》的签订。

4.完全沦为的标志:八国联军侵华战争《辛丑条约》的签订。

八国联军侵华战争重要知识点1、义和团运动(1)原因;帝国主义对中国侵略的加剧,民族矛盾空前激化。

(2)斗争对象:帝国主义侵略势力。

(3)运动中心:京津地区。

(4)主要战役:廊坊战役。

(5)在清政府和八国联军的联合镇压下失败了。

(6)性质及意义:是一场反帝爱国农民运动,粉碎了帝国主义瓜分中国的阴谋。

见课本第21页。

2、八国联军侵华战争:(1)爆发:1900年,西摩尔率领英,发,俄,德,意,日,奥八国联军入侵中国。

(2)主要侵略罪行:a攻占天津,北京(第二次遭受洗劫)b镇压义和团运动(3)结果:清与11国签订《辛丑条约》主要内容;a赔款白银4.5两。

义和团运动和八国联军侵华战争清政府改变策略的原因还有:清政府内部的顽固派与帝国主义有矛盾,而在“盲目排外”这一点上与义和团有一致性,这是他们暂时联合的基础,但统治者和被统治者之间存在根本利害冲突,所以这种联合必不久。

教学目标1.要求学生掌握的基础知识:义和团运动的兴起。

冠县起义和扶清灭洋口号的提出。

义和团运动的发展。

慈禧太后的安抚政策。

八国联军侵华战争的爆发。

义和团抗击八国联军的战斗。

八国联军的侵略暴行。

义和团运动的历史意义。

《辛丑条约》的内容及其对中国社会的严重危害。

2.通过学习义和团运动爆发的背景,使学生认识到:义和团运动是在民族危机空前加深的历史条件下爆发的,是中国人民反洋教斗争进一步发展的结果,是旧民主主义革命时期一次伟大的农民反帝爱国运动;通过评价义和团运动,使学生认识到:义和团运动粉碎了列强瓜分中国的狂妄计划,加速了清政权的灭亡,促进资产阶级革命力量的发展,震撼了全世界;同时,也说明旧式的农民战争抵挡不住帝国主义的侵略,无法阻止中国在半殖民地的境况中沉沦下去;通过学习《辛丑条约》的内容及其对中国社会的影响,使学生认识到:《辛丑条约》的签订,标志着中国半殖民地半封建社会统治秩序的完全确立,中国的半殖民地半封建社会形成。

3.通过学习义和团反帝爱国运动,培养学生的爱国主义情感。

教学建议教材地位分析19世纪末,由于帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重,农民阶级掀起了声势浩大的义和团运动。

义和团运动是一次大规模的农民反帝爱国运动,它挫败了帝国主义列强瓜分中国的阴谋。

而八国联军的侵华战争给中国人民带来了深重的灾难,《辛丑条约》的签订使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

重点分析“扶清灭洋”口号的提出和《辛丑条约》的内容及对中国社会的影响是本课重点。

19世纪末,在帝国主义掀起瓜分狂潮的危急形势下,中华民族面临生死存亡的严重抉择。

义和团这时提出来“扶清灭洋”口号,这是当时中国社会帝国主义和中华民族矛盾尖锐的集中反映,具有朴素的爱国意识,因而能吸引和动员广大人民群众向帝国主义侵略势力进行勇猛的冲击。

但这个口号带有笼统的排外性质,导致义和团对清政府放松警惕,使义和团运动最终失败。

《辛丑条约》的签订,使帝国主义勒索到巨额赔款,加剧了中国人民的贫困和社会经济的凋敝;外国侵略军长期驻扎在中国的战略要地,严重破坏中国主权和国防安全;以武力为后盾的公使团,成为清政府的太上皇;清政府改变了外交机构的地位,使之更适合帝国主义侵略中国的需要;禁止中国人民的反帝斗争,企图摧毁中国人民要求独立自由的民族民主运动,以达到永远奴役中国人民的目的。

表现出帝国主义列强侵华的新特点和掠夺本质。

条约的签订,标志着中国半殖民地半封建社会统治秩序的完全确立,中国的半殖民地半封建社会形成了。

所以,“扶清灭洋”口号的提出和《辛丑条约》的内容及对中国社会的影响是本课重点。

重点突破方案对“扶清灭洋”口号的评价,教师应引导学生根据教材,从当时中国封建思想意识浓厚,尤其在农民头脑中仍占统治地位,而容易丧失对清朝封建统治者的警觉加以分析,认识其盲目排外性。

从当时中国社会矛盾激化、斗争的总体高度、主要矛盾及主要方面,来认识“扶清灭洋”口号的实质是帝国主义与中华民族矛盾激化的结果。

分析《辛丑条约》的危害时,教师应引导学生通过与以前的不平等条约的比较,体会到《辛丑条约》的签订,标志中国半殖民地半封建社会统治秩序的完全确立。

难点分析清政府对义和团政策的变化是本课难点。

这是学生较难完整掌握的一个问题。

清政府对义和团政策是随着清政府、义和团、帝国主义列强三方面的关系的变化而变化的,而教材并未写清政府与帝国主义列强的矛盾这一关键环节。

因此,学生在理解这一问题时会有偏差。

所以清政府对义和团政策的变化是本课难点。

难点突破方案分析清政府对义和团政策变化及原因时,教师应指导学生阅读有关材料,并从中提取有效信息,教师可以设计一些难度适中的问题,引导学生从两个方面来分析“原因”,其一是义和团运动的发展及威力,其二是清政府、义和团与帝国主义列强三者关系的变化。

教学设计方案第八节义和团运动和八国联军侵华战争重点:“扶清灭洋”口号的提出,《辛丑条约》的内容和对中国社会的影响难点:清政府对义和团政策的变化教学手段:教学方法:教师引导、学生讨论的综合法;教学用具:历史图片、视频资料、动画等。

教学过程:一、义和团运动的兴起重点是讲原因和”扶清灭洋”的口号。

原因可从以下二个方面讲。

(1)历史根源:义和团前身是义和拳,起源于明末清初,是进行反清活动的民间秘密结社组织,活跃在山东、直隶一带,后来形成以农民为主的受压迫民众抗暴自卫的民间秘密组织。

鸦片战争后,义和拳即自发地投入反洋教斗争。

自甲午中日战争开始,在帝国主义加紧侵华过程中,山东民众深受其害,散布在山东各地的义和拳,便自然地成为广大民众反帝斗争的组织者和领导核心。

(2)民族危机空前严重,中外矛盾激化。

外国教会依仗不平等条约所赋予的侵略特权,或勾结地方官员,或胁迫地方官府,横行不法,欺压乡里。

清朝地方官员又袒护教会。

这在山东又表现得尤为突出。

山东除有英、日、德三国在这里激烈争夺外,洋教势力也遍布山东,有教堂1000多处,恣意横行,民怨沸腾。

这里首先发生大规模的斗争运动势在必行。

关于“扶清灭洋”口号问题。

面对帝国主义对中国的侵略,“灭洋”成为中国人民的共同要求。

这一口号的提出反映了当时中华民族与帝国主义之间的矛盾已成为中国社会的主要矛盾。

因此这个口号具有爱国性质和进步意义。

“扶清”的含义还需从义和团的文告中加以分析、认认。

《义和团告白》中说:“保护中原,驱逐洋寇”、《马兰村坎字团告示》中说:“扶清灭洋,替天行道,出力于国家而安于社稷,佑民于农夫而护村访”可见,“扶清”的主要含义是扶保中国。

在当时的社会条件下,“扶清”成为“灭洋”的斗争策略。

这在客观上确实减少了义和团运动发展的阻力,易于为人们所接受。

但是也同时应看到“扶清”无论在主观上还是在客观上又会使人们丧失对清朝封建统治集团的警觉,尤其是随着义和团运动的大发展,人员成分复杂,清政府对义和团的政策由“剿灭”改为“招扶”时,义和团逐渐落入被利用、被控制的圈套,以至于被中外反动势力联合绞杀。

这也正是“扶清”的必然结局。

作为政治性口号,既要有号召力,更要有正确的导向。

“灭洋”在当时民族矛盾十分尖锐的形势下,起到了广泛动员民众参加的作用。

但由于“灭洋”是基于感性认识的口号,而不是基于理性认识的经过科学论证的口号,因而带有笼统的排外性质。

二、义和团运动的发展通过义和团运动发展的过程来讲清义和团运动发展的原因。

从主观上说,义和团虽提出“扶清灭洋”,但在受到镇压时,英勇反抗,没有受“扶清”的束缚。

山东、直隶的义和团连克州县,势力席卷京津地区。

这是义和团能够发展的主观原因。

从客观上说,清政府顺从帝国主义列强的意志,镇压山东兴起的义和团运动。

这迫使山东义和团向外发展。

随着山东、直隶的义和团汇合,义和团不仅扩大了活动范围,更重要的是扩大了声势和影响。

当然比这更重要的是由于义和团的发展,使得清政府不得不改变对义和团的策略,即由“剿杀”改为“把抚”,这就成了义和团运动能够发展壮大,达到高峰的客观原因之一。

清政府改变策略的原因还有:清政府内部的顽固派与帝国主义有矛盾,而在“盲目排外”这一点上与义和团有一致性,这是他们暂时联合的基础,但统治者和被统治者之间存在根本利害冲突,所以这种联合必不久。

三、八国联军侵华战争及其罪行首先要讲清楚八国联军侵华的军事行动和义和团以及部分清军抗击八国联军侵略的战斗。

从空间上说是三点一线,即北京——天津——大沽口,战斗往往在这三点一线上同时进行,所以学习时要指导学生予以注意。

可利用电脑动画讲解。

中外反动势力相互勾结共同镇压义和团运动。

慈禧太后出逃途中就发布上谕:“此案初起,义和团实为肇祸之由。

今欲拔本塞源,非痛加铲除不可。

严行查办,务尽根诛”。

即下令剿灭义和团。

除中外反动势力相互勾结共同镇压义和团运动这一主要原因外,声势浩大的义和团运动,为什么会如此迅速地失败呢?要引导学生回忆一下“扶清灭洋”的口号中的“扶清”,正是这一点使义和团丧失了对清政府应有的警惕性,这是造成义和团迅速失败的主观原因。

二是八联军占领北京后,分区占领。

侵略军在北京犯下骇人听闻的罪行。

三是补充史料,使学生明确义和团运动的历史作用,识记对义和团的评价。

以下史料可供参考使用。

西摩尔率八国联军第一次进攻北京失败,逃回天津后,曾不得不承认“义和团所用武器设为西式枪炮,则所率联军必全军覆没。

”同时,一个美国传教士说:“西摩尔联军的失败,永远消除了惯常被人提出来的那个论点,即一队外国军队,只要组织得好而且武器齐全,就可以在整个中国从这一端到那一端长驱直入,不会遇到有效的抵抗。

”八国联军占领北京期间,美国人赫德发表文章,说“瓜分对于如此众多的人口,永远也不能期望那是最后的解决办法。

骚动、不幸和不稳定会贯穿于以后的世世代代。

”“反对各个外国统治者,”“表现出民族情绪的存在和力量。

”美国公使在其著作中写道:“世界上所有国家中,中国是最不适宜瓜分的。

没有一个民族像中国人那样更齐一、更被古老的带子和魅力拴在一起的了。

”“欧洲列强瓜分中国意味着用武力压服各部分……将带来经常不断的反抗。

”八国联军的统帅瓦德西在写给德皇威廉二世的报告中承认:“中国群众……尚含有无限蓬勃生气。

”以上史料充分说明了义和团运动历史功绩。

显示了中国人民的巨大力量,粉碎了帝国主义列强瓜分中国的妄想;也沉重打击了清政府的反动统治,充分暴露了它的腐朽和虚弱,加速了它的灭亡。

四、《辛丑。