有机质子酸掺杂聚苯胺的结构与导电性能

- 格式:doc

- 大小:333.50 KB

- 文档页数:7

酸掺杂导电聚苯胺及其复合材料的制备与性能研究酸掺杂导电聚苯胺及其复合材料的制备与性能研究导电聚合物材料是一类具有良好导电性能的材料,其在电子器件、光催化、传感器等领域具有广泛的应用前景。

其中,酸掺杂导电聚苯胺是一种常见而重要的导电聚合物材料。

本文主要研究了酸掺杂导电聚苯胺及其复合材料的制备方法和性能特点。

首先,我们介绍了酸掺杂导电聚苯胺的制备方法。

常见的制备方法包括化学氧化法、电化学合成法、模板法等。

其中,化学氧化法是最常用的方法之一,通过在聚苯胺溶液中加入酸类物质,如硫酸等,可以使聚苯胺发生氧化聚合反应,形成导电聚合物。

而电化学合成法则是通过在电解液中施加电压或电流,使聚苯胺分子发生氧化还原反应,制备出导电聚合物。

模板法则是将聚苯胺溶液浸渍在孔径大小适当的模板材料上,通过溶剂挥发,使聚苯胺在模板上沉积出均匀的薄膜。

接下来,我们对酸掺杂导电聚苯胺的性能进行了研究。

导电聚苯胺具有良好的电导性、导热性、光学性和化学稳定性等特点。

其中,电导性是导电聚苯胺最主要的性能特点之一,可以通过测量电阻率来评估其导电性能。

导电聚苯胺的导电性来源于其分子内共轭结构及其与外界酸的相互作用。

导热性是指导电聚苯胺在传热过程中的热导率,通过热导率的测量可以评估导电聚苯胺在导热材料中的应用潜力。

光学性是导电聚苯胺的另一个重要性能特点,可以通过紫外-可见光谱和荧光光谱等技术对其进行表征。

化学稳定性是评估导电聚苯胺材料在环境中的稳定性和耐久性。

导电聚苯胺在特定环境中可能会发生降解、氧化等反应,影响其性能和应用。

最后,我们研究了酸掺杂导电聚苯胺与其他材料的复合,形成导电聚合物的复合材料。

复合材料的制备方法包括物理混合法、溶液共混法、原位聚合法等。

复合材料的制备可以改善导电聚苯胺的性能,增强其力学性能、热稳定性、光电性能等。

一种常见的复合材料是导电聚苯胺和聚合物的复合材料,通过导电聚苯胺的导电性和聚合物的力学性能相结合,可以制备出具有优良性能的复合材料。

导电聚苯胺(PAn )的特性及应用X陆 珉 吴益华 姜海夏(上海交通大学应用化学系,上海,200240)摘 要 聚苯胺是导电高分子化合物中的一种极有应用前途的高分子材料。

本文旨在介绍导电聚苯胺的各种特性及各个方面的应用前景。

关键词 聚苯胺 导电高分子材料 特性 应用1 引 言自从第一种导电高聚物—掺碘的聚乙炔发现以来,人们又陆继开发出了聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电高分子材料。

在众多的高分子材料中,聚苯胺有原料易得、合成简便、耐高温及抗氧化性能良好等众多优点。

聚苯胺是由还原单元和氧化单元构成,其结构式为其中y 值用于表征聚苯胺的氧化-还原程度。

不同的y值对应于不同的结构、组份和颜色及电导率,完全还原型(y =1)和完全氧化型(y =0)都为绝缘体。

只有氧化单元数和还原单元数相等(y =0.5)的中间氧化态通过质子酸掺杂后可变成导体。

聚苯胺的主要缺点是不溶不熔,这成为其应用前景中的致命问题。

现今这一问题已得以解决。

U NI X 公司通过选择合适的有机酸掺杂制得的聚苯胺可溶于一些普通有机溶剂[1,2],且还可获得有一定的热塑性的聚苯胺[3]。

IBM 公司则制得了水溶性的聚苯胺[4](专利技术,未公布)。

由于这一加工问题的解决,聚苯胺能够很容易地制成定向膜或纤维[5]。

因而成为最具开发应用前景的导电高分子材料。

现今,已有A pper -ling Kessler &Co .,A llied Singa l Inc 及A menidem Inc 等公司[6~7]都已开始批量生产聚苯胺(商品名为V ersico n),以聚苯胺为基的许多产品也相继问世。

然而,对于聚苯胺的认识并未止步。

人们正期待着开发出聚苯胺更多的应用领域,欧、美及日本等国在聚苯胺的研究和开发上投入了大量的资金和技术力量,并将其列为本世纪末的重点研究课题。

我国也将聚苯胺的应用研究列入国家自然科学基金资助项目。

本文仅就聚苯胺的特性及应用前景等方面的研究进展,作一扼要介绍。

聚苯胺导电态聚苯胺是一种具有导电性能的高分子材料,其导电态被广泛应用于电子器件和能源领域。

本文将从聚苯胺导电态的形成机制、导电性能的特点以及应用领域等方面进行介绍。

聚苯胺导电态的形成主要是通过掺杂的方式实现的。

在聚苯胺分子中,苯环上的氮原子可以接受或者捐赠电子,从而形成带正电或者带负电的离子。

常用的掺杂剂有酸、碱和氧化剂等。

其中,酸掺杂可以将聚苯胺分子中的某些氮原子负离子化,从而提高电子的导电性能;碱掺杂可以将聚苯胺分子中的某些氮原子正离子化,增加电子的输运性能;氧化剂掺杂可以使聚苯胺分子中的苯环形成氧化还原对,提高电子的传导性能。

聚苯胺导电态的特点主要体现在其导电性能方面。

聚苯胺导电态的电导率可以在10^-3~10^3 S/cm之间变化,具有较高的导电性。

此外,聚苯胺导电态的导电性能还可以通过掺杂剂的种类和浓度进行调控。

例如,酸掺杂的聚苯胺导电态具有较高的导电性能,而碱掺杂的聚苯胺导电态具有较好的电子传输性能。

聚苯胺导电态在电子器件和能源领域有着广泛的应用。

在电子器件方面,聚苯胺导电态可以用作导电电极材料,如柔性电极和透明导电薄膜等。

聚苯胺导电态还可以用于制备有机场效应晶体管(OFET)和有机光电器件等。

在能源领域方面,聚苯胺导电态可以用于制备超级电容器电极材料,具有高能量密度和高功率密度的特点。

此外,聚苯胺导电态还可以用于制备柔性锂离子电池和柔性太阳能电池等。

总结起来,聚苯胺导电态是一种具有导电性能的高分子材料,其导电态的形成主要通过掺杂的方式实现。

聚苯胺导电态具有较高的导电性能和电子传输性能,可以在电子器件和能源领域中得到广泛的应用。

随着对聚苯胺导电态的深入研究,相信其在未来的应用中将发挥更加重要的作用。

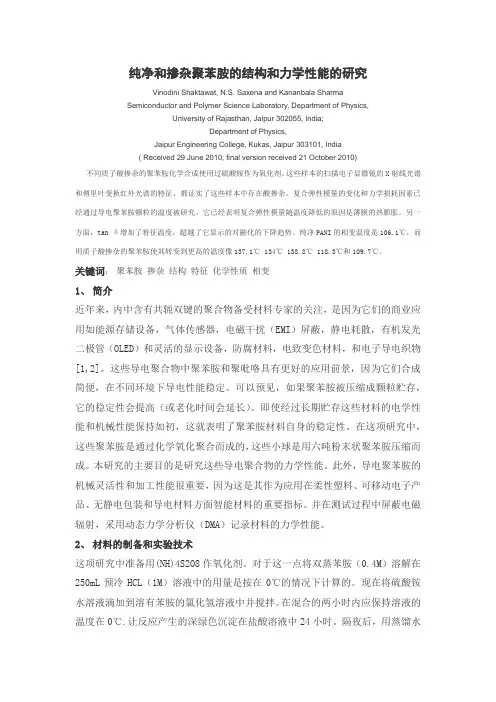

纯净和掺杂聚苯胺的结构和力学性能的研究Vinodini Shaktawat, N.S. Saxena and Kananbala SharmaSemiconductor and Polymer Science Laboratory, Department of Physics,University of Rajasthan, Jaipur 302055, India;Department of Physics,Jaipur Engineering College, Kukas, Jaipur 303101, India( Received 29 June 2010; final version received 21 October 2010) 不同质子酸掺杂的聚苯胺化学合成使用过硫酸铵作为氧化剂。

这些样本的扫描电子显微镜的X射线光谱和傅里叶变换红外光谱的特征,都证实了这些样本中存在酸掺杂。

复合弹性模量的变化和力学损耗因素已经通过导电聚苯胺颗粒的温度被研究。

它已经表明复合弹性模量随温度降低的原因是薄膜的热膨胀。

另一方面,tan δ增加了特征温度,超越了它显示的对融化的下降趋势。

纯净PANI的相变温度是106.1℃,而用质子酸掺杂的聚苯胺使其转变到更高的温度像137.1℃ 134℃ 138.8℃ 118.3℃和109.7℃。

关键词:聚苯胺掺杂结构特征化学性质相变1、简介近年来,内中含有共轭双键的聚合物备受材料专家的关注,是因为它们的商业应用如能源存储设备,气体传感器,电磁干扰(EMI)屏蔽,静电耗散,有机发光二极管(OLED)和灵活的显示设备,防腐材料,电致变色材料,和电子导电织物[1,2]。

这些导电聚合物中聚苯胺和聚吡咯具有更好的应用前景,因为它们合成简便,在不同环境下导电性能稳定。

可以预见,如果聚苯胺被压缩成颗粒贮存,它的稳定性会提高(或老化时间会延长)。

即使经过长期贮存这些材料的电学性能和机械性能保持如初,这就表明了聚苯胺材料自身的稳定性。

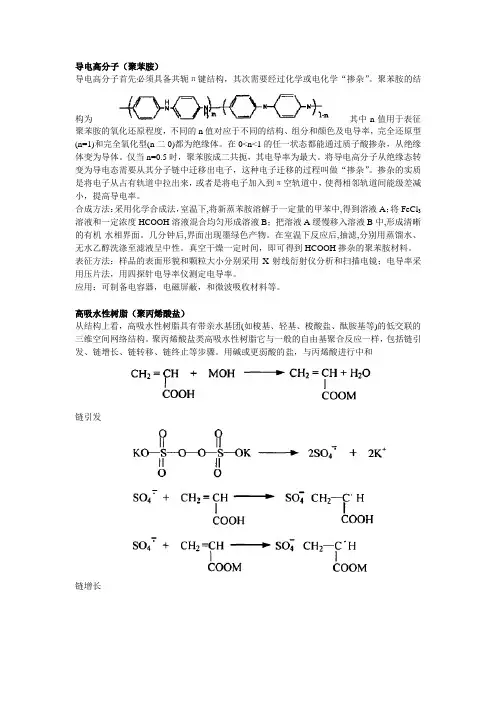

导电高分子(聚苯胺)导电高分子首先必须具备共轭π键结构,其次需要经过化学或电化学“掺杂”。

聚苯胺的结构为其中n值用于表征聚苯胺的氧化还原程度,不同的n值对应于不同的结构、组分和颜色及电导率,完全还原型(n=1)和完全氧化型(n二0)都为绝缘体。

在0<n<1的任一状态都能通过质子酸掺杂,从绝缘体变为导体。

仅当n=0.5时,聚苯胺成二共扼,其电导率为最大。

将导电高分子从绝缘态转变为导电态需要从其分子链中迁移出电子,这种电子迁移的过程叫做“掺杂”。

掺杂的实质是将电子从占有轨道中拉出来,或者是将电子加入到π空轨道中,使得相邻轨道间能级差减小,提高导电率。

合成方法:采用化学合成法,室温下,将新蒸苯胺溶解于一定量的甲苯中,得到溶液A;将FeCl3溶液和一定浓度HCOOH溶液混合均匀形成溶液B;把溶液A缓慢移入溶液B中,形成清晰的有机-水相界面。

几分钟后,界面出现墨绿色产物。

在室温下反应后,抽滤,分别用蒸馏水、无水乙醇洗涤至滤液呈中性。

真空干燥一定时间,即可得到HCOOH掺杂的聚苯胺材料。

表征方法:样品的表面形貌和颗粒大小分别采用X射线衍射仪分析和扫描电镜;电导率采用压片法,用四探针电导率仪测定电导率。

应用:可制备电容器,电磁屏蔽,和微波吸收材料等。

高吸水性树脂(聚丙烯酸盐)从结构上看,高吸水性树脂具有带亲水基团(如梭基、轻基、梭酸盐、酞胺基等)的低交联的三维空间网络结构。

聚丙烯酸盐类高吸水性树脂它与一般的自由基聚合反应一样,包括链引发、链增长、链转移、链终止等步骤。

用碱或更弱酸的盐,与丙烯酸进行中和链引发链增长交联后的聚丙烯酸盐技术路线和实验条件:在三口反应瓶中加入计量的环己烷、分散剂,充分搅拌。

升至一定温度之后,加入丙烯酸单体溶液和交联剂,用氮气排除反应系统内的氧气,搅拌均匀之后,加入引发剂。

升温至聚合温度,反应一段时间,保温。

冷却,加入甲醇分离聚合物,洗涤,放入干燥箱中进行干燥,并在真空干燥箱中进行进一步干燥。

导电聚苯胺的化学合成及导电性能魏渊石圆圆罗亚茹刘正伦(广州大学化学化工学院化工系)摘要导电聚苯胺是结构和性能最稳定的导电高分子材料, 有较广泛的应用前景。

本实验用化学氧化合成方法,研究了氧化剂种类、用量以及介质酸的浓度等因素对苯胺聚合反应及产物性能的影响,并运用四探针法在电阻率测试仪上完成了PAn的电导率测试。

关键词导电聚苯胺,化学合成,掺杂,电导率前言传统的有机化合物由于分子间的相互作用弱,一般皆认为是绝缘体。

因而过去一直只注重高分子材料的力学性能和化学性能。

20世纪50年代初人们发现有些有机物具有半导体性质;60年代末又发现了一些具有特殊晶体结构的电荷转移复合物;70年代初发现了具有一定的导电性的四硫富瓦烯一四睛代对苯醒二甲烷(TTF一TCNQ)。

1977年人们发现:聚乙炔化学掺杂后电导率急剧增加,可以达到金属秘的导电性能。

此后人们开始关注高分子材料的导电性,逐渐开发出各种导电性高分子材料,如聚乙炔、聚毗咯、聚噬吩和聚苯胺等。

直到1984年聚苯胺才被MacDiarmid等人重新开发,他们在酸性条件下制备了高电导率的聚苯胺;1987年,日本桥石公司和精工电子公司联合制得了用聚苯胺为电极制成的钮扣式二次电池作为商品投向市场,使聚苯胺很快成为导电高分子中的研究热点[1]。

本实验采用盐酸进行掺杂,使苯胺氧化聚合为聚苯胺,而且就氧化剂的种类与用量、介质酸的浓度等因素对苯胺聚合产物的产率和导电性能的影响等进行了探究。

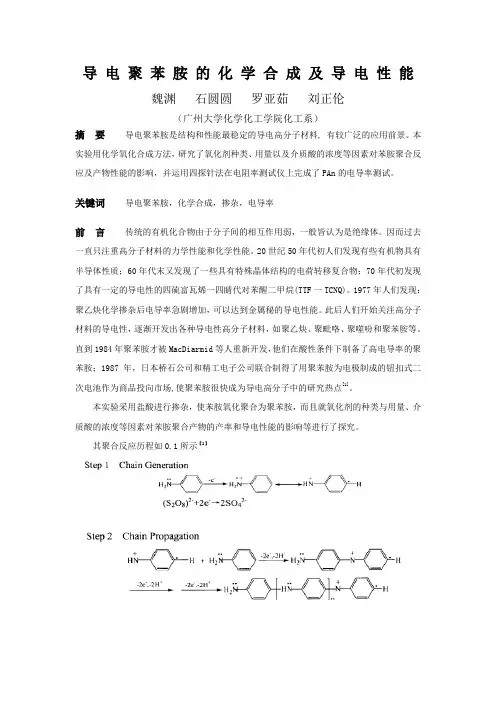

其聚合反应历程如0.1所示【2】图0.1 Radical reaction course of PANI polymerization 聚合反应可以分为三步:链引发、链增长和链终止。

首先,苯胺被慢速氧化形成阳离子自由基,苯胺阳离子自由基的形成是决定反应速率主要的一步。

接着,这个自由基阳离子可能失去质子或电子,与苯胺单体结合生成一个苯胺的二聚体,这种结合主要是以头尾相连接的方式结合,二聚体一旦形成,就可以被氧化剂迅速的氧化成醒亚胺结构,这是因为它的氧化潜能低于苯胺的氧化潜能。

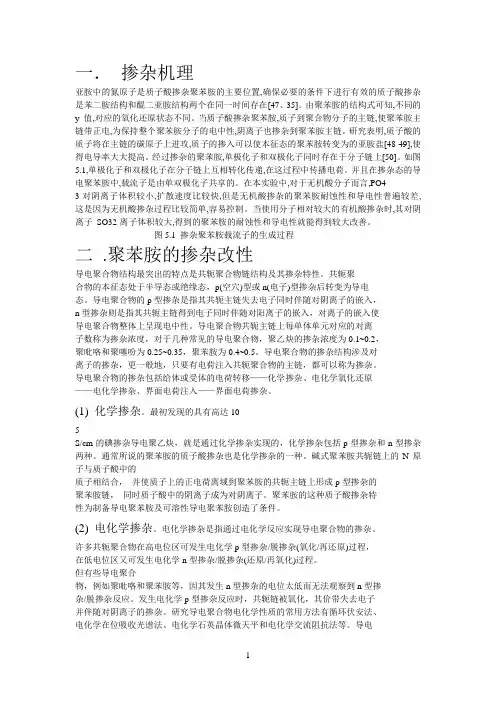

一.掺杂机理亚胺中的氮原子是质子酸掺杂聚苯胺的主要位置,确保必要的条件下进行有效的质子酸掺杂是苯二胺结构和醌二亚胺结构两个在同一时间存在[47、35]。

由聚苯胺的结构式可知,不同的y 值,对应的氧化还原状态不同。

当质子酸掺杂聚苯胺,质子到聚合物分子的主链,使聚苯胺主链带正电,为保持整个聚苯胺分子的电中性,阴离子也掺杂到聚苯胺主链。

研究表明,质子酸的质子将在主链的碳原子上进攻,质子的掺入可以使本征态的聚苯胺转变为的亚胺盐[48-49],使得电导率大大提高。

经过掺杂的聚苯胺,单极化子和双极化子同时存在于分子链上[50]。

如图5.1,单极化子和双极化子在分子链上互相转化传递,在这过程中传播电荷。

并且在掺杂态的导电聚苯胺中,载流子是由单双极化子共享的。

在本实验中,对于无机酸分子而言,PO43-对阴离子体积较小,扩散速度比较快,但是无机酸掺杂的聚苯胺耐蚀性和导电性普遍较差,这是因为无机酸掺杂过程比较简单,容易控制。

当使用分子相对较大的有机酸掺杂时,其对阴离子SO32-离子体积较大,得到的聚苯胺的耐蚀性和导电性就能得到较大改善。

图5.1 掺杂聚苯胺载流子的生成过程二.聚苯胺的掺杂改性导电聚合物结构最突出的特点是共轭聚合物链结构及其掺杂特性。

共轭聚合物的本征态处于半导态或绝缘态,p(空穴)型或n(电子)型掺杂后转变为导电态。

导电聚合物的p型掺杂是指其共轭主链失去电子同时伴随对阴离子的嵌入,n型掺杂则是指其共轭主链得到电子同时伴随对阳离子的嵌入,对离子的嵌入使导电聚合物整体上呈现电中性。

导电聚合物共轭主链上每单体单元对应的对离子数称为掺杂浓度,对于几种常见的导电聚合物,聚乙炔的掺杂浓度为0.1~0.2,聚吡咯和聚噻吩为0.25~0.35,聚苯胺为0.4~0.5。

导电聚合物的掺杂结构涉及对离子的掺杂,更一般地,只要有电荷注入共轭聚合物的主链,都可以称为掺杂。

导电聚合物的掺杂包括给体或受体的电荷转移——化学掺杂、电化学氧化还原——电化学掺杂、界面电荷注入——界面电荷掺杂。

苯胺简介及结构聚苯胺是一种具有金属光泽的粉末,因分子内具有大的线型共轭π电子体系,其自由电子可随意迁移和传递,而成为最具代表性的有机半导体材料。

与其他导电聚合物相比,聚苯胺具有结构多样化、耐氧化和耐热性好等特点,同时还具有特殊的掺杂机制。

MacDiarmid 重新开发聚苯胺后,在固体13C-NMR及IR研究的基础上提出聚苯胺是一种头尾连接的线性聚合物,由苯环-醌环交替结构所组成,但这种结构和后来出现的大量实验数据相矛盾。

1987年,MacDiarmid进一步提出了后来被广泛接受的苯式-醌式结构单元共存的模型,两种结构单元通过氧化还原反应相互转化。

即本征态聚苯胺由还原单元:和氧化单元:构成,其结构为:其中y值用于表征聚苯胺的氧化还原程度,不同的y值对应于不同的结构、组分和颜色及电导率,完全还原型(y=1)和完全氧化型(y=0)都为绝缘体。

在0<y<1的任一状态都能通过质子酸掺杂,从绝缘体变为导体,仅当y=0.5时,其电导率为最大。

聚苯胺的导电原理物质的导电过程是载流子(电子、离子等带电粒子) 在电场作用下定向移动的过程。

通常认为, 高分子聚合物导电必须具备两个条件:一是要能产生足够数量的载流子, 二是大分子链内和链间要能够形成导电通道。

纯的聚苯胺是绝缘体, 要使它变为导体需要掺杂, 就是掺入少量其他元素或化合物。

0<y<1的聚苯胺, 掺杂后能变为导体, y为0.5的中间氧化态聚苯胺(苯式-醌式交替结构) 掺杂后的导电性最好。

而y为1的完全还原态聚苯胺(全苯式结构) 和y为0的完全氧化态聚苯胺(全醌式结构) 即使掺杂也不能变为导体。

一种掺杂聚苯胺的结构式如图所示, x代表掺杂程度, A-是掺杂剂质子酸中的阴离子, y仍代表还原程度。

向聚苯胺中掺入质子酸是一种有效的掺杂方式, 但是使用普通有机酸及无机弱酸获得的掺杂产物电导率不高, 必须用酸性较强的质子酸(如H2SO4、H3PO4、HBr和HCl) 作掺杂剂才可得到电导率较高的掺杂态聚苯胺, 盐酸是最常用的无机掺杂酸。

1聚苯胺结构及导电机理1.1聚苯胺的发现及结构1910年Green等基于对苯胺基本氧化产物的元素分析和定量的氧化还原反应,提出了直接合成的苯胺八偶体的碱式结构为Emeraldine形式和苯胺的五种结构形式,分别命名为Leucoeeral-dinebase(LEB),Emeraldinebase(EB), Penigraniline base(PNB),Protoemeraldine,Nigraniline。

现已公认的聚苯胺的结构式是1987年由MacDiarmid提出的:即结构式中含“苯-苯”连续的还原形式和含有“苯-醌”交替的氧化形式,其中y值表征PAN的氧化还原程度,不同的结构,组分和颜色及导电率。

当y=1是完全还原的全苯式结构,对应着“Leucoemeraldine”;y=0是“苯-醌”交替结构,对应着“Prenigraniline”,均为绝缘体。

而y=0.5为苯醌比为3∶1的半氧化和还原结构,对应“Emeral-dine”,即本征态。

聚苯胺导电率可以通过掺杂率和氧化程度控制,氧化程度通过合成条件来控制。

当氧化程度一定时,导电率与掺杂态密切相关,随掺杂率的提高,导电率不断增大,最后可达10S/cm左右.其中y 表示氧化-还原程度。

氧化度不同的聚苯胺表现不同的组分、结构、颜色及电导特性。

如从完全还原态(Leuco-emeraldiline , LB y = 1) 向完全氧化态( Pernigraniline , PB y = 0) 转化的过程中,随氧化度的提高聚苯胺依次表现为黄色、绿色、深蓝、深紫色和黑色。

当Y=1时,为完全还原的全苯式结构,全还原态!Y=0为“苯-醌”交替结构,全氧化态!而Y=0.5 时为苯,醌比3:1的半氧化半还原结构。

当Y=0.5时的结构是最利于掺杂后载流子传输的结构。

当Y=0或Y=1时,无论其是本征态还是掺杂态都是电绝缘性。

1.2聚苯胺的导电机理利用共轭高聚物容易被氧化还原这一特性,对其进行电化学或化学掺杂,使离子嵌入聚合物,以中和主链上的电荷,从而可使聚苯胺迅速并可逆地从绝缘状态变成导电状态,当用质子酸进行掺杂时,质子化优先发生在分子链的亚胺氮原子上,质子酸发生离解后,生成的氢质子(H+)转移至聚苯胺分子链上,使分子链中亚胺上的氮原子发生质子化反应,生成荷电元激发态极化子。

Vol.21No.32008年9月功 能 高 分 子 学 报 Journal of Functional Polymers 收稿日期:2008203207基金项目:国家自然科学基金(20663006);新疆自治区教育厅青年教师启动基金(X J EDU2006S206);新疆大学校院联合项目(070196)作者简介:崔 利(19832),女,云南省宣威人,硕士生,研究方向:材料物理化学。

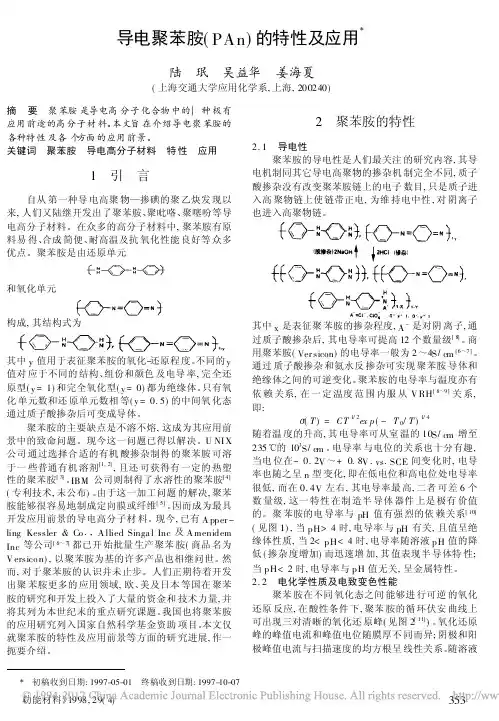

E 2mail :.love @通讯联系人:李 娟,E 2mail :lj 2panpan @新型质子酸掺杂聚苯胺的合成及其电化学电容行为崔 利1, 李 娟1,2, 张校刚3(1.新疆大学化学与化工学院,乌鲁木齐830046;2.西安交通大学理学院,西安710049;3.南京航空航天大学材料科学和技术学院,南京210016)摘 要: 用化学氧化聚合法制得了草酸掺杂聚苯胺(H 2C 2O 42PAN I )和柠檬酸掺杂聚苯胺(C 6H 8O 72PAN I ),并与盐酸掺杂聚苯胺(HCl 2PAN I )做了对比研究。

用红外光谱(F T 2IR )、X 射线衍射(XRD )和透射电镜(TEM )对掺杂聚苯胺的结构和形貌进行了表征。

用循环伏安,恒流充放电和交流阻抗测试对材料在1mol/L HCl 溶液中的电化学电容行为进行了研究。

结果表明:3种酸掺杂的聚苯胺具有不同的空间结构,电化学性能也有差异。

与盐酸和柠檬酸掺杂的聚苯胺相比,草酸掺杂制备的聚苯胺表现出更优良的电化学电容行为,单电极比电容可达670F/g 。

关键词: 聚苯胺;草酸掺杂;超级电容行为中图分类号: TQ050 文献标识码: A 文章编号: 100829357(2008)0320301205Synthesis and Supercapacitor B ehavior ofDoped Polyaniline with Novel AcidCU I Li 1, L I J uan 1,2, ZHAN G Xiao 2gang 3(1.Academy of Chemist ry and Chemical Technology ,Xinjiang U niversity ,Urumqi 830046,China ;2.School of Science ,Xi ’an Jiaotong U niversity ,Xi ’an 710049,China ;3.College of Material Science and Technology ,Nanjing University of Aeronautics andAst ronautics ,Nanjing 210016,China )Abstract : Two kinds of doped polyaniline (H 2C 2O 42PAN I and C 6H 8O 72PAN I )were synt hesized by t he chemical i n 2s uit oxidation/polymeration and were st udied by comparing wit h hydrochloride doped polyani 2line (HCl 2PAN I ).The st ruct ure and morp hology of t he doped PAN I materials were characterized by t he F T 2IR ,XRD and TEM.The cyclic voltammet ry ,galvano static charge/discharge and AC impedance mea 2surement s were also used to investigate t he elect rochemical p roperties of doped PAN I in 1mol/L HCl elec 2t rolyte.The result s suggest t hat different doped polyaniline have extended chain conformations and elec 2t rochemical pared wit h t he polyaniline synt hesized by t he ot her two acids ,PAN I doped wit h H 2C 2O 4exhibit s more out standing electrochemical capacitor behavior wit h t he specific capacitance of 670F/g.K ey w ords : polyaniline ;doped wit h oxalic ;supercapacitor behavior 在导电聚合物中,聚苯胺(PAN I )以其合成简单、结构多样,价廉易得,性能优良等特点引起了国内外学者的广泛关注[1~4],成为最具应用与开发前景的一类功能高分子材料。

广州大学化学化工学院本科学生综合性、设计性实验告实验课程物理化学实验实验项目导电聚苯胺的合成及性能测试专业化学班级12化学师范学号及姓名指导教师及职称开课学期二0一四至二0一五学年第二学期时间2015 年 6 月8 日摘要:聚苯胺具有很多优异的特性,其中,改性聚苯胺的导电性能,引起研究者们广泛兴趣。

本文通过探究酸和氧化剂浓度对导电聚苯胺的化学合成电导率的影响。

本文以二次减压蒸馏过的苯胺为单体,过硫酸铵为氧化剂,水作为溶剂,按照一定的比例配合,采用化学法直接制备了不同浓度比下聚苯胺的电导率。

研究表明:聚苯胺的电导率随氧化剂浓度的上升而上升,n(APS):n(An)的比例为4:5时,电导率最高。

关键词:聚苯胺,化学合成,导电性,硫酸,氧化剂ABSTRACT:Polyaniline has many excellent properties, especially the conductive properties of the Modified Polyaniline, which arouses the researchers extensive interest. In this paper, it is to explored the effect of the chemical conductivity of polyaniline from acid and oxidant concentration on the chemical conductivity of polyaniline.The paper used the secondary decompression distillation of aniline as monomer, ammonium sulfate as oxidant and water as solvent. According to a certain proportion, using chemical method to to explored conductivity of polyaniline from different concentration acid and oxidant. It shows that the electrical conductivity of polyaniline will increased when oxidant concentration increases while the electrical conductivity was highest when n (An) was 4:5 (n). KEYWORDS: Polyaniline, chemical synthesis, conductivity, acid, concentration of sulfuric acid, oxidant引言:高分子材料一直被认为是绝缘体,但自从1977年Shirakawa,美国MacDiarmid教授和Hegger教授发现聚乙炔膜经过AsF5掺杂后电导率提高了13个数量级,达到103S/cm,证明有机高分子是可以导电的。

有机酸掺杂对涤纶纤维导电性能的影响作者:韩晓杰来源:《轻纺工业与技术》 2013年第1期韩晓杰(唐山市纤维检验所,河北唐山063000)【摘要】聚苯胺具有导电性能的共轭体系,经酸质子掺杂后其导电性可提高十个数量级。

本实验基于这一理论,先令涤纶织物吸收足量的苯胺单体,然后在酸性介质中在织物上合成聚苯胺。

经酸质子的掺杂,使聚苯胺具有较强的导电性,从而改变涤纶的导电性能,进而制备出抗静电的涤纶织物。

使用十二烷基苯磺酸、苯甲酸和对甲苯磺酸作为反应液,研究有机酸种类、浸泡时间和反应时间等条件参数对其效果的影响,结果表明以对甲苯磺酸作为反应液效果最好,其织物电阻值最低可达150Ω。

【关键词】导电涤纶;聚苯胺;酸质子掺杂;导电性Doi:10.3969/j.issn.2095-0101.2013.01.011中图分类号: TS101.92+1.53 文献标识码: A 文章编号: 2095-0101(2013)01-0029-040引言目前国内外对涤纶的抗静电改性已研发出多种方法,制备方法已形成三代[1]:第一代方法是在纤维表面涂覆表面活性剂类抗静电剂,此法是目前抗静电纤维生产的主要方法;第二代方法指在形成纤维的基体聚合物中加入表面活性剂类抗静电剂或高分子永久型抗静电剂,再熔融纺丝,此法是一种永久性的方法;第三代方法叫导电纤维法,是利用炭黑、金属或金属氧化物与基体聚合物形成抗静电纤维,此法生产的导电纤维性能稳定、效果优异、耐久性强、不受气候条件限制,是最有发展前途的方法[2]。

但是上述抗静电纤维的加工成本、加工工艺及相应的服用性能都存在较大的不足。

而目前正在研究将聚苯胺的导电性能引入涤纶织物中,以改良其抗静电性能。

聚苯胺是典型的有机导电聚合物,其结构中的π电子虽具有离域能力,但它并不是自由电子,分子中的共轭结构使π电子体系增大,电子离域性增强,可移动范围增大,当共轭结构达到足够大时,化合物即可提供自由电子,从而能够导电。

有机质子酸掺杂聚苯胺的结构与导电性能摘要:聚苯胺是导电高分子化合物中的一种极有应用前途的高分子材料。

本文概述了聚苯胺的掺杂机制,以及列举了几种有机质子酸掺杂聚苯胺的结构与导电性能的关系,并对聚苯胺研究的前景进行了展望。

聚苯胺最早合成与1862年,在20世纪80年代,由于其导电性能,被人们广泛研究。

1,2,3聚苯胺是由还原单元和氧化单元构成,其结构单元可表示为:,其中y 表示氧化-还原程度。

氧化度不同的聚苯胺表现出不同的组分、结构、颜色及电导特性,其结构如图1。

从完全还原态(Leuco-emeraldiline,LB y =1,能带隙宽= 4 eV ) 向完全氧化态(pernigraniline,PB y = 0,能带隙宽= 2 eV )转化的过程中,随氧化度的提高聚苯胺依次表现为黄色、绿色、深蓝、深紫色和黑色。

不同氧化态中,完全还原态(LB) 和完全氧化态( PB) 都是绝缘体,只有氧化单元数和还原单元数相等的中间氧化态( Emeraldiline,EB y = 0.5) 经质子酸掺杂后才可以成为导体。

聚苯胺的电活性源于分子链中的π电子共轭结构:随分子链中π电子体系的扩大,π成键态和π﹡反键态分别形成价带和导带,这种非定域的π电子共轭结构经掺杂可形成P型和N型导电态。

不同于其他导电高分子在氧化剂作用下产生阳离子空位的掺杂机制,聚苯胺的掺杂过程中电子数目不发生改变,而是由掺杂的质子酸分解产生H+和对阴离子(如Cl-、SO42-、PO43-等) 进入主链,与胺和亚胺基团中N 原子结合形成极子和双极子离域到整个分子链的π键中,从而使聚苯胺呈现较高的导电性4,5,6。

这种独特的掺杂机制使得聚苯胺的掺杂和脱掺杂完全可逆,掺杂度受pH 值和电位等因素的影响,并表现为外观颜色的相应变化,聚苯胺也因此具有电化学活性和电致变色特性7,8。

91.聚苯胺的掺杂机制通过化学氧化或电化学氧化所合成的固体聚苯胺,同酸反应后导电率提高大约10个数量级,达到5~200 S/cm ,再同碱反应,又回到绝缘状态。

MacDiarmid首先将这种行为称为质子酸掺杂和反掺杂。

质子酸掺杂,是聚苯胺区别于其它导电高分子的重要特征,它涉及质子的捕获和释放,但不涉及电子的得失,因而在表观上,不是一种氧化还原过程。

但是,掺杂反应究竟是怎样进行的,掺杂态的聚苯胺究竟是什么结构,在很长一段时间内,是不清楚的。

MacDiarmid根据聚苯胺的酸碱滴定曲线10和掺杂聚苯胺具有强顺磁性的试验事实,提出了聚半醌自由基正离子模型,即极化子模型:这个模型表明,掺杂聚苯胺中有两种不同的N 原子和一种芳环。

中科院长春应用化学研究所的景遐斌等根据得到的可溶性聚苯胺的UV-Vis、IR、Raman 以及NMR谱图可以看出,在HCl掺杂和NH3反掺杂过程中,能发生可逆的变化11,12。

分析这些变化,得到几个基本的结论:(1)聚苯胺原有的苯环和醌环结构在掺杂态中不复存在,所变成的新结构又互不相同;(2)某些N原子被质子化,由质子携带的正电荷被离域到邻近的芳环上;(3)发生了从苯环至醌环的电荷转移。

这些结构用极化子晶格模型是无法解释的,于是,他们提出了“四环苯醌变体”模型13:它表示一个重复单元由3种共4个芳环(Q′+2B1′+2B2′)和两种氮原子(Nδ+,Nδ++)组成;在重复单元内存在正电荷的分布;掺杂剂负离子处于Q′环的附近,但不一定连接在哪一个氮原子上。

将聚甲基苯胺跟适当的氧化剂和还原剂反应,可以获得不同氧化程度的稳定的聚合物,它们都可以同酸反应,但反应产物的导电率却有很大差别,最高氧化态和最高还原态的聚合物的酸化产物,导电率很低,导电率最高的酸化产物是由苯二胺和醌二亚胺摩尔比1∶1 的聚合物得到的14,15。

这说明苯二胺和醌二亚胺的相邻并存,是聚苯胺掺杂导电的必要条件。

从这个实验,还得出一个结论,不同氧化态的聚苯胺都可以与酸反应生成盐,但不一定是掺杂;掺杂是一个特殊的成盐反应,它的特殊性就在于伴有分子链上的部分的电荷转移和氧化还原。

这样“成盐”和“掺杂”这两个概念就被完全区别开来了。

根据上述模型,他们推断聚苯胺的掺杂反应如下[28~30 ]16:它说明(1)聚苯胺的掺杂,从醌二亚胺上氮原子的质子化开始;(2) 醌亚胺环得到电子而部分还原,苯二胺单元失去电子而部分氧化,这样本来由质子携带的正电荷离域化到4个芳环的范围,换句话说,聚苯胺的质子酸掺杂,本质上是一种分子内的氧化还原反应; (3) 掺杂后的分子依然记忆着掺杂前的结构,分子链上的电荷转移和氧化还原,并没有使分子链完全均匀化。

172. 有机质子酸掺杂剂能够提供较高H+浓度的浓盐酸、浓硫酸等无机强酸是过去研究中常用的掺杂剂,但是,在电子应用中,小分子无机酸会缓慢的释放并腐蚀其它器件,同时伴随着电导率的下降,特别是在高温和潮湿的环境中更剧烈。

因此,有机质子酸被用来取代无机强酸,特别是樟脑磺酸(CSA) 和十二烷基苯磺酸(DBSA) 等有机酸在提高电导率和改善掺杂聚苯胺溶解性等方面表现出的良好潜力。

2.1 磺酸基化合物有机磺酸基化合物由于酸性较强,一直以来都是掺杂聚苯胺的重要的研究对象。

Majidi 等在对樟脑磺酸掺杂的聚苯胺研究中,通过圆振二色性光谱的观察,证明聚苯胺在有机酸掺杂时具有对映选择性,随樟脑磺酸中不同位置阴离子的参与,会优先产生单螺旋的聚合物链。

18Cao 等报道了十二烷基苯磺酸(DBSA)和樟脑磺酸(CSA)掺杂的聚苯胺可以溶于氯仿或邻甲酚等有机溶剂。

19,20可以通过这种特性制作柔软的光发射二极管。

21Jamshid等通过研究樟脑磺酸掺杂聚苯胺指出,掺杂的聚苯胺在溶液中的链构象,影响了其制成固体器件的导电性。

22在溶液中,聚合物链的膨胀,使得链旋转而造成的聚苯胺骨架的π键的结合缺陷减少,增加了高分子链的极子离域效应,使聚苯胺的导电性增强。

樟脑磺酸掺杂的聚苯胺溶于邻甲酚浇铸成膜后其电导率可达400 S/cm。

23Zhang 等24比较了对甲苯磺酸(TSA),甲基磺酸(MSA)对聚苯胺的掺杂效果。

相对于TSA,分子体积较小的MSA更容易扩散到聚苯胺固体颗粒中,掺杂效果更好,得到的电导率更高(32。

5 S/cm)。

另外,MSA的挥发性比盐酸弱,因此用MSA掺杂后的聚苯胺的电导率也高于使用盐酸掺杂的聚苯胺。

a bFig. 2 . a. Molecular structure of hydrogensulfated fullerenol b. Schematic representation of the zipping effect by doping of polyaniline emeraldine base chains with the hydrogensulfated fullerenol derivatives containing multiple -OSO3H groups.Dai等研究了磺酸取代富勒烯掺杂聚苯胺发现掺杂聚苯胺产生了非定域极化和间带跃迁。

25除了初级掺杂,通过-OSO3H基团的质子酸掺杂,磺酸取代富勒烯也作二次掺杂剂使聚苯胺产生离域极化,从而拉直聚苯胺分子链。

由于磺酸取代富勒烯上的-OSO3H的“多臂结构”与聚苯胺链的“多点连接”形成如图2.b的“之”字形结构的二次掺杂展开了聚苯胺链的卷曲结构。

该掺杂化合物的电导率在室温下可达100 S/cm。

2.2 苯磷酸由于当温度高于100℃时,含磺酸基的化合物会发生去磺酸化反应,因此Chan等使用更耐热的磷酸基化合物掺杂聚苯胺。

26他们使用正丁基/乙基磷酸掺杂聚苯胺(PANI-Bu/EtPA)、正癸烷基磷酸掺杂聚苯胺(PANI-DcPA)和苯甲基磷酸掺杂聚苯胺(PANI-BnPA)。

XPS显示掺杂后的聚苯胺表面的P/N比总体的P/N要高出8-14倍。

由于长链脂肪酸基磷酸和苯甲基磷酸与聚苯胺骨架的相容性不好,因此含磷酸集团的化合物多聚体在表面,造成掺杂后聚苯胺表面的P/N比偏高,其顺序为PANI-Bu/EtPA> PANI-DcPA>> PANI-BnPA,这种相分离在60℃干燥过夜的情况下就可以发生。

另外,由于正癸烷基磷酸在所使用的溶剂中的极性不好,因此PANI-DcPA的掺杂度比较低。

PANI-BnPA和PANI-Bu/EtPA的电导率分别可以达到9×10-2和7.5×10-2。

在Hagiwara 27等发现盐酸掺杂的聚苯胺在100℃真空存放2h,电导率就会下降两个数量级,但是在同样的条件下,磷酸基有机物掺杂的聚苯胺的电导率却没有显著下降。

在150-300℃时,磷酸基与苯胺中亚胺基发生缩合反应生成如图所示结构,使聚苯胺分子链发生交联,从而失去的导电性能。

Fig. 3. Cross-linked structures due to condensation2.3 苯甲酸及其衍生物Amarnath等制备了苯甲酸及其衍生物掺杂的聚苯胺。

28使用0.012-0.225M的苯甲酸时,每单元的苯胺中的酸掺杂量由0.07升至0.3,当苯甲酸的用量是0.225-0.3M时,每单元苯胺中酸掺杂量维持在0.30-0.31。

当苯甲酸的用量是0.012-0.20M时,聚苯胺的电导率从2.0×10-5 S/cm 增长到1.0×10-2 S/cm,之后,即使苯甲酸的用量增加,电导率仍维持在1.0×10-2 S/cm,不再增长。

使用0.225M的苯甲酸及其衍生物掺杂聚苯胺,其电导率见表1。

可以看出,使用苯甲酸掺杂的聚苯胺的电导率要高于使用苯甲酸的衍生物掺杂的聚苯胺。

Table 1. The conductivity percentage of dopant and dopant per aniline unit of the PANI salts prepared using different substituted benzoic acidsAcid Conductivity(S/cm)Amount ofdopant (%)Dopant peraniline unitBenzoic acid 1.0×10-228.5 0.32-Hydroxybenzoic acid 6.0×10-328.5 0.272-Chlorobenzoic acid 2.0×10-328.5 0.244-Nitrobenzoic acid 2.0×10-426.0 0.202-Methoxybenzoic acid 2.0×10-426.5 0.223-Methylbenzoic acid 8.0×10-525.0 0.234-Methylbenzoic acid 1.0×10-426.5 0.243-Aminobenzoic acid 1.0×10-523.0 0.204-Aminobenzoic acid 2.0×10-523.5 0.21a. Polyaniline base was doped with 0.225M of different substituted benzoic acids。