普通高中地理课程标准实验简介

- 格式:pptx

- 大小:245.27 KB

- 文档页数:65

完整版普通高中地理课程标准一、课程目标普通高中地理课程是以培养学生实际应用地理知识和研究方法为目标的一门学科。

其主要目标是:1、掌握地理知识和基本概念。

2、认识地球的内部和外部结构及其对自然环境的影响,了解世界各地的自然地理环境和不同自然地貌的形成。

3、了解人类在地球上的分布和活动,掌握城市和农村人口的分布和生活方式,认识人类的生态环境问题和应对策略。

4、理解经济全球化背景下国际贸易、资源开发和环境保护之间的相互关系,掌握一定的实证研究方法,培养实际应用地理知识的能力。

5、了解地球和人类社会未来的发展趋势,具备一定的地理人文素质,能够积极参与地球环境和社会问题的解决。

二、课程内容1、自然地理环境(1)地球内部和地表形态:了解地球内部岩石圈和地球外部的水、气层等及其形成和变化;认识地球表面的各种地貌类型和形成原因。

(2)气候变化:掌握气候的基本概念,了解气候变化的原因和影响。

(3)自然灾害:认识各种自然灾害的类型和影响,了解预防和救援措施。

2、人类地理环境(1)人口与城市:了解全球人口的分布,掌握城市和农村人口的规模和分布,了解城市化进程和城市问题。

(2)资源与环境:了解自然资源的种类、分布和开发,认识环境问题的类型和影响。

3、经济地理环境(1)国际贸易:了解国际贸易的发展与趋势,掌握国际贸易的基本知识。

(2)产业结构:了解全球各地的产业结构和发展趋势,认识产业结构调整的目的和手段。

(3)环境保护:掌握环境保护的目的、意义和策略,了解环境保护的实施和效果。

三、课程要求1、知识与技能掌握地理知识和基本概念,了解自然地理环境和各种地貌形态的形成;了解人类地理环境和资源开发与环境保护的关系;了解国际贸易、产业结构和环境问题之间的相互关系;能够运用地图和计算机等工具进行科学研究。

2、思维能力和方法具备批判性和分析性思维,具备较强的推理能力和判断能力,能够运用实证研究方法分析和解决地理问题。

3、情感态度和价值观具备保护地球生态和环境的意识,具备国际视野和责任感,具备全球公民的意识和素质。

《普通高中课程标准实验教科书地理选修5 自然灾害与防治》教材简介王静爱苏筠史培军人教版高中新课标实验教科书《地理选修5自然灾害与防治》的编写是基于教育部颁布的《普通高中地理课程标准(实验)》(以下简称“课程标准”),根据高中选修课程模块设计的基本思想,即“选修模块涉及地理学的理论、应用、技术各个层面,关注人们生产生活与地理密切相关的领域,凸显地理学的学科特点与应用价值,以利于开阔学生的视野,进一步提高学生的科学精神和人文素养”,结合总学时32课时的规定编写而成的。

一、教材编写的指导思想基于课程标准的基本理念和要求,本教材的编写主要体现了以下几个方面的指导思想。

(一)内容选择突出国家需求和时代需求中国自然灾害种类多样、发生频繁且强度大。

作为全球第三大土地国、第一大人口国以及发展中的社会主义国家,我国每年都要遭受严重的自然灾害损失。

减灾要从每一个人做起,对于高中生来说,不仅要掌握灾害与防治的基本知识,建立防灾减灾意识(第一章),还要了解中国国情,肩负起未来国家灾害研究和救助的重任。

因此,第二章专门讲解“中国的自然灾害”,教材中选择的案例以中国不同地区的灾害为主,渗透了国情教育;作为公共安全的“灾害防御与救助”也单独成章(第三章)。

(二)内容编排体现基础性、研究性和实践性的三结合作为选修课教材,本册教材在编写时,在注重地理学基本原理、方法和实践的基础上,更强调选材的研究性和实践性。

同时,注意将灾害学的研究术语、最新成果科普化,将研究性地图教学化,从而拉近科学研究向素质教育的传递距离,力求将素质教育贯穿于教学中,提高学生自主学习和协作攻关的意识和能力。

(三)内容编写兼顾地理学与灾害学的交叉和特性本教材的编写从科学层面上看,是基于地理理论思维,反映灾害科学的内容;从教育层面上看,是基于地理素质教育,强化现代公民可持续发展观的素质培养;从实用价值层面上看,是基于学生生活能力的培养,开展应对非正常的、突发事件的能力训练。

普通高中地理课程标准实验教科书(必修Ⅰ湘教版)教材分析(一)教材内容组织分析《地理I》由前言以及第一、二、三、四章组成,本册是高中地理课程的理论基础,以介绍自然地理的基本原理、基本规律、基本过程为主。

这些内容对整个高中地理课程的学习有理论价值的。

基本原理包括太阳辐射对地球的影响,地球运动的地理意义,地球的圈层结构,地表形态变化的原因,大气受热过程,天气系统的特点,全球气候变化,自然灾害发生的原因等。

基本规律包括气压带、风带的分布和移动规律,洋流的分布规律,地理环境地域分异规律等。

基本过程包括地壳内部物质循环、大气环流、水循环、大洋环流等。

《地理I》的前言——走进地理学是高中地理的开篇。

呼应初中地理“让我们走进地理”,从“说理”的角度,告诉学生,“地理学是什么”;“地理学做什么”,指导学生,“地理学怎么做”,明确指出地理学是一门充满智慧和乐趣的科学,学好地理将使你终身受益。

第一章——宇宙中的地球是引导学生从大的方面来认识人类所处的生存环境即地球的宇宙环境。

通过天体系统、太阳对地球的影响以及地球的运动与结构等知识的介绍,说明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星第二章——自然环境中的物质运动和能量交换是引导学生认识地球的地表过程。

通过介绍了地壳的物质组成以及人类赖以生存的地球表面形态、大气环境和水环境,使学生了解自然环境中的物质运动和能量交换以及它们对地理环境的影响。

第三章——自然地理环境的整体性与差异性是引导学生认识自然环境的特征。

通过对自然地理的要素变化和环境变迁分析,说明自然地理环境的整体性和差异性。

第四章——自然环境对人类活动的影响是引导学生认识自然环境及其对人类活动的影响。

通过地形条件、气候变化、自然资源以及自然灾害对人类活动(聚落、交通等)的影响分析,说明自然环境与人类活动的辨证关系。

以前必修课自然地理部分将大气、水、地质、地貌、生物、土壤各要素一一剖析,而湘教版普通高中地理课程标准实验教科书《地理I》则突出地表过程(物质运动和能量交换)的分析和自然环境特征(整体性和差异性)的认识。

普通高中地理课程标准实验

首先,实验课可以帮助学生巩固理论知识。

地理课程中有许多抽象的概念和理论,通过实验,学生可以将这些抽象的知识转化为具体的实践操作,从而更加深入地理解和掌握知识内容。

比如,在学习地质构造理论时,通过模拟地质构造的实验,学生可以更加直观地了解地球的构造特点,加深对地质构造理论的理解。

其次,实验课可以培养学生的实践能力和动手能力。

地理学科是一门注重实践

的学科,通过实验课,学生可以学会使用实验仪器和工具,掌握实验操作的技能,培养动手能力和实践能力。

在实验过程中,学生需要动手操作、观察实验现象、记录数据,这些过程可以帮助学生培养细致观察、分析问题和解决问题的能力。

此外,实验课还可以激发学生的学习兴趣和探究欲望。

地理实验的内容丰富多样,有的涉及地球环境变化,有的涉及自然资源利用,有的涉及地球科学技术等,这些实验内容都是与学生日常生活和社会发展息息相关的。

通过实验,学生可以亲身体验和感受地理知识的魅力,激发学习兴趣,增强学习动力。

最后,实验课可以促进学生的团队合作和交流能力。

在地理实验过程中,往往

需要学生分组合作,共同完成实验任务。

在这个过程中,学生需要相互配合、交流合作,共同解决实验中遇到的问题,这样可以促进学生的团队合作能力和交流能力的提升。

综上所述,普通高中地理课程标准实验在地理教学中具有重要的意义和作用。

通过实验课,学生不仅可以巩固理论知识,培养实践能力,激发学习兴趣,还可以促进团队合作和交流能力的提升。

因此,学校和教师应该充分重视地理实验课的开展,为学生提供更多更丰富的实验机会,让学生在实践中学习,提高地理学科的教学质量和学生的学习效果。

2003-普通高中地理课程标准(实验)

概述

本文档是2003年发布的普通高中地理课程标准的完整版。

该标准是根据教育部门的指导和要求制定的,旨在规范普通高中地理课程的内容和教学目标。

课程目标

1. 培养学生对地理知识和技能的基本理解和运用能力。

2. 培养学生的地理思维能力和动手实践能力。

3. 培养学生的地理观念和环境意识。

4. 培养学生的地理研究兴趣和自主研究能力。

课程内容

本课程涵盖以下主要内容:

1. 地球与地图

2. 宇宙中的地球

3. 人口与城市

4. 区域可持续发展

5. 农业与农村地理

6. 工业与经济地理

教学方法

为了实现上述课程目标,教学方法应多样化。

教师可以采用讲授、实验、讨论、案例分析等多种方式进行教学。

通过实地考察和

小组合作,促进学生的实践能力和团队合作能力的培养。

评价方法

教学评价应多角度、全面反映学生的研究情况。

采用考试、作业、实践报告、小组讨论等方式进行评价,注重对学生知识掌握和

能力培养的评估。

教材及资源

教师可根据教学需要选择适合的教材和教辅资源。

除了常规教

材外,还可以利用多媒体和网络资源,增加教学的多样性和趣味性。

结语

本文档为2003年普通高中地理课程标准的完整版。

教师可以

根据该标准来设计和实施地理课程,以培养学生的地理知识和能力,并加强他们的地理思维和实践能力。

(湘教版)普通高中课程标准实验教科书《地理》目录(湘教版)普通高中课程标准实验教科书《地理》目录高中必修一第一章宇宙中的地球第一节地球的宇宙环境第二节太阳对地球的影响第三节地球的运动第四节地球的结构第二章自然环境中的物质运动和能量交换第一节地壳的物质组成和物质循环第二节地球表面形态第三节大气环境第四节水循环和洋流第三章自然地理环境的整体性与差异性第一节自然地理要素变化与环境变迁第二节自然地理环境的整体性第三节自然地理环境的差异性第四章自然环境对人类活动的影响第一节地形对聚落及交通线路分布的影响第二节全球气候变化对人类活动的影响第三节自然资源与人类活动第四节自然灾害对人类的危害高中必修二第一章人口与环境第一节人口增长模式第二节人口合理容量第三节人口迁移第四节地域文化与人口第二章城市与环境第一节城市空间结构第二节城市化过程与特点第三节城市化过程对地理环境的影响第三章区域产业活动第一节产业活动的区位条件和地域联系第二节农业区位因素与农业地域类型第三节工业区位因素与工业地域联系第四节交通运输布局及其对区域发展的影响第四章人类与地理环境的协调发展第一节人类面临的主要环境问题第二节人地关系思想的演变第三节可持续发展的基本内涵第四节协调人地关系的主要途径高中必修三第一章区域地理环境与人类活动第一节区域的基本含义第二节区域发展阶段第三节区域发展差异第四节区域经济联系第二章区域可持续发展第一节荒漠化的危害与治理——以我国西北地区为例第二节湿地资源的开发与保护——以洞庭湖区为例第三节流域综合治理与开发——以田纳西河流域为例第四节区域农业的可持续发展——以美国为例第五节矿产资源合理开发和区域可持续发展——以德国鲁尔区为例第六节区域工业化与城市化进程——以珠江三角洲为例第三章地理信息技术应用第一节地理信息系统及其应用第二节遥感技术及其应用第三节全球定位系统及其应用第四节数字地球高中选修一第一章宇宙探索第一节认识宇宙的历程第二节不同的宇宙观第三节宇宙大爆炸假说第四节恒星的演化第二章认识星空第一节恒星天空第二节星座第三节认识星空第三章天体系统第一节宇宙中的星系第二节太阳系第三节太阳概况第四节九大行星第五节月球第四章地球的演化第一节地球的年龄第二节地球的内部结构第三节大地构造假说第四节地表形态的变化高中选修二第一节海水温度和盐度第二节海水的运动第三节“海-气”的相互作用第二章海底形态和构造第一节海底形态第二节海底扩张理论与板块构造学说第三章海岸和海岸带第一节海岸第二节海岸带的开发利用第三节海平面变化和海岸带第四节我国海岸带的开发第四章海洋开发第一节海水水资源和海水化学资源第二节海底矿产资源第三节海洋生物资源第四节海洋动力资源第五节海洋空间开发利用和海洋旅游业第五章海洋灾害与海洋资源环境问题第一节海洋灾害第二节海洋污染第三节海洋污染的防治与环境保护第一节基本概念第二节我国的海洋第三节我国的海洋权益第四节建立国际海洋新秩序高中选修三第一章旅游和旅游资源第一节旅游概述第二节旅游资源第三节旅游资源的形成和分布第二章旅游景观的欣赏第一节旅游景观欣赏方法第二节中国名景欣赏第三节国外名景欣赏第三章旅游规划第一节旅游规划概述第二节旅游资源评价第三节旅游规划第四章文明旅游第一节做合格的旅游者第二节出游前的准备第三节旅游常识和导游基础知识第四节旅游安全高中选修四第一章城乡发展与城市化第一节城市的形成与发展第二节城市化第三节城市环境问题第二章城乡分布第一节乡村聚落与集市的分布特征第二节城市的空间形态与分布特征第三节区域城镇体系第三章城乡规划第一节城乡规划概述第二节城乡规划的主要原则和基本方法第三节城镇整体布局第四章城乡建设与生活环境第一节人居环境第二节商业布局与居民生活第三节城市交通与居民生活第四节城市文化设施布局与居民生活高中选修五第一章自然灾害概述第一节自然灾害的概念与特点第二节自然灾害的类型与分布第三节人类活动与自然灾害第二章我国主要的自然灾害第一节我国自然灾害的特点与分布第二节我国的干旱、洪涝、寒潮与台风第三节我国的地震、泥石流与滑坡第四节我国的虫灾与鼠灾第三章自然灾害与环境第一节自然灾害损失的地域差异第二节我国自然灾害多发的环境特点第四章防灾与减灾第一节我国防灾减灾的主要成就第二节高新科学技术与防灾减灾第三节自然灾害与我们高中选修六第一章环境与环境问题第一节环境概述第二节环境问题概述第三节人类与环境第二章自然资源保护第一节自然资源与主要的资源问题第二节非可再生资源的利用与保护第三节可再生资源的利用与保护第三章生态环境保护第一节生态系统与生态平衡第二节主要的生态环境问题第三节生态环境保护第四章环境污染及其防治第一节水污染及其防治第二节大气污染及其防治第三节固体废弃物污染及其防治第四节噪声污染及其防治第五章环境管理第一节环境管理概述第二节中国环境管理政策体系第三节中国环境法规体系第四节环境保护任重道远高中选修七第一章地理信息技术的进展第一节地理信息与地理学第二节地理信息技术构成与功能第二章地图与遥感(RS)第一节地图投影与地图特点第二节遥感工作原理第三节遥感图像目视判读第四节遥感应用第三章全球定位系统(GPS)第一节GIS概述第二节GIS基本操作第三节地图数字化第四节GIS查询与分析第五节专题制图与地图输出第六节GIS展望第四章地理信息系统(GIS)第一节GPS的产生第二节GPS组成及其工作原理第三节GPS接收机第四节GPS的应用第五章3S(RS、GPS、GIS)技术综合应用第一节地理信息技术综合应用第二节数字地球。

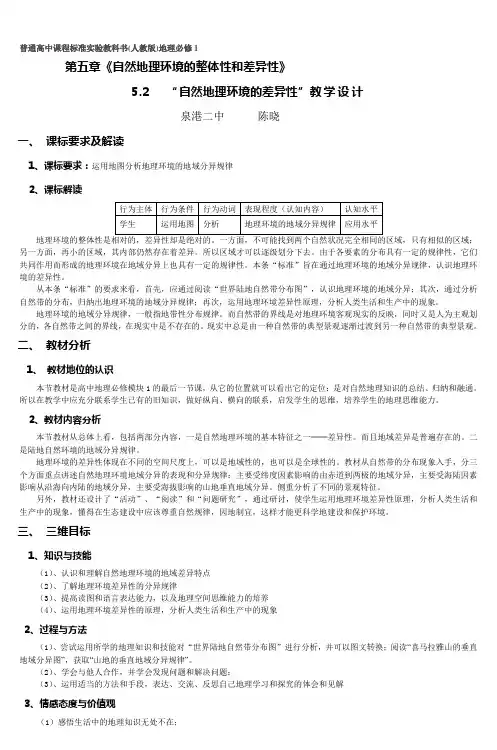

普通高中课程标准实验教科书(人教版)地理必修1第五章《自然地理环境的整体性和差异性》5.2 “自然地理环境的差异性”教学设计泉港二中陈晓一、课标要求及解读1、课标要求:运用地图分析地理环境的地域分异规律2、课标解读另一方面,再小的区域,其内部仍然存在着差异。

所以区域才可以逐级划分下去。

由于各要素的分布具有一定的规律性,它们共同作用而形成的地理环境在地域分异上也具有一定的规律性。

本条“标准”旨在通过地理环境的地域分异规律,认识地理环境的差异性。

从本条“标准”的要求来看,首先,应通过阅读“世界陆地自然带分布图”,认识地理环境的地域分异;其次,通过分析自然带的分布,归纳出地理环境的地域分异规律;再次,运用地理环境差异性原理,分析人类生活和生产中的现象。

地理环境的地域分异规律,一般指地带性分布规律。

而自然带的界线是对地理环境客观现实的反映,同时又是人为主观划分的,各自然带之间的界线,在现实中是不存在的。

现实中总是由一种自然带的典型景观逐渐过渡到另一种自然带的典型景观。

二、教材分析1、教材地位的认识本节教材是高中地理必修模块1的最后一节课,从它的位置就可以看出它的定位:是对自然地理知识的总结、归纳和融通。

所以在教学中应充分联系学生已有的旧知识,做好纵向、横向的联系,启发学生的思维,培养学生的地理思维能力。

2、教材内容分析本节教材从总体上看,包括两部分内容,一是自然地理环境的基本特征之一──差异性。

而且地域差异是普遍存在的。

二是陆地自然环境的地域分异规律。

地理环境的差异性体现在不同的空间尺度上,可以是地域性的,也可以是全球性的。

教材从自然带的分布现象入手,分三个方面重点讲述自然地理环境地域分异的表现和分异规律:主要受纬度因素影响的由赤道到两极的地域分异,主要受海陆因素影响从沿海向内陆的地域分异,主要受海拔影响的山地垂直地域分异。

侧重分析了不同的景观特征。

另外,教材还设计了“活动”、“阅读”和“问题研究”,通过研讨,使学生运用地理环境差异性原理,分析人类生活和生产中的现象,懂得在生态建设中应该尊重自然规律,因地制宜,这样才能更科学地建设和保护环境。

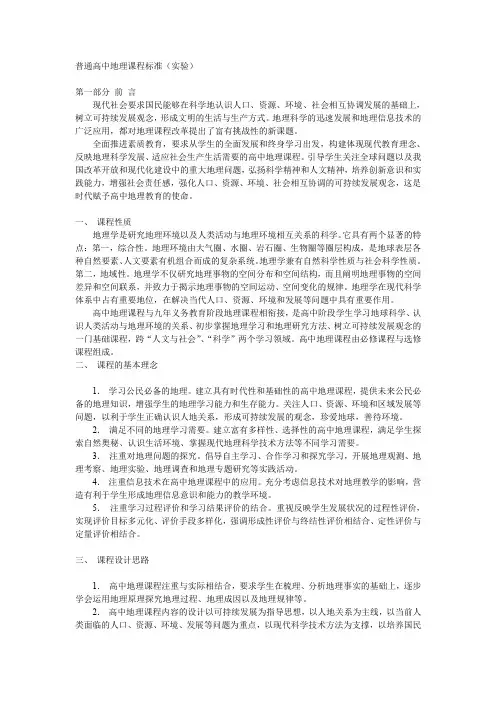

普通高中地理课程标准(实验)第一部分前言现代社会要求国民能够在科学地认识人口、资源、环境、社会相互协调发展的基础上,树立可持续发展观念,形成文明的生活与生产方式。

地理科学的迅速发展和地理信息技术的广泛应用,都对地理课程改革提出了富有挑战性的新课题。

全面推进素质教育,要求从学生的全面发展和终身学习出发,构建体现现代教育理念、反映地理科学发展、适应社会生产生活需要的高中地理课程。

引导学生关注全球问题以及我国改革开放和现代化建设中的重大地理问题,弘扬科学精神和人文精神,培养创新意识和实践能力,增强社会责任感,强化人口、资源、环境、社会相互协调的可持续发展观念,这是时代赋予高中地理教育的使命。

一、课程性质地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。

它具有两个显著的特点:第一,综合性。

地理环境由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈等圈层构成,是地球表层各种自然要素、人文要素有机组合而成的复杂系统。

地理学兼有自然科学性质与社会科学性质。

第二,地域性。

地理学不仅研究地理事物的空间分布和空间结构,而且阐明地理事物的空间差异和空间联系,并致力于揭示地理事物的空间运动、空间变化的规律。

地理学在现代科学体系中占有重要地位,在解决当代人口、资源、环境和发展等问题中具有重要作用。

高中地理课程与九年义务教育阶段地理课程相衔接,是高中阶段学生学习地球科学、认识人类活动与地理环境的关系、初步掌握地理学习和地理研究方法、树立可持续发展观念的一门基础课程,跨“人文与社会”、“科学”两个学习领域。

高中地理课程由必修课程与选修课程组成。

二、课程的基本理念1.学习公民必备的地理。

建立具有时代性和基础性的高中地理课程,提供未来公民必备的地理知识,增强学生的地理学习能力和生存能力。

关注人口、资源、环境和区域发展等问题,以利于学生正确认识人地关系,形成可持续发展的观念,珍爱地球,善待环境。

2.满足不同的地理学习需要。

建立富有多样性、选择性的高中地理课程,满足学生探索自然奥秘、认识生活环境、掌握现代地理科学技术方法等不同学习需要。

普通高中地理课程标准(实验)第一部分前言现代社会要求国民能够在科学地认识人口、资源、环境、社会相互协调发展的基础上,树立可持续发展观念,形成文明的生活与生产方式。

地理科学的迅速发展和地理信息技术的广泛应用,都对地理课程改革提出了富有挑战性的新课题。

全面推进素质教育,要求从学生的全面发展和终身学习出发,构建体现现代教育理念、反映地理科学发展、适应社会生产生活需要的高中地理课程。

引导学生关注全球问题以及我国改革开放和现代化建设中的重大地理问题,弘扬科学精神和人文精神,培养创新意识和实践能力,增强社会责任感,强化人口、资源、环境、社会相互协调的可持续发展观念,这是时代赋予高中地理教育的使命。

一、课程性质地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。

它具有两个显著的特点:第一,综合性。

地理环境由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈等圈层构成,是地球表层各种自然要素、人文要素有机组合而成的复杂系统。

地理学兼有自然科学性质与社会科学性质。

第二,地域性。

地理学不仅研究地理事物的空间分布和空间结构,而且阐明地理事物的空间差异和空间联系,并致力于揭示地理事物的空间运动、空间变化的规律。

地理学在现代科学体系中占有重要地位,在解决当代人口、资源、环境和发展等问题中具有重要作用。

高中地理课程与九年义务教育阶段地理课程相衔接,是高中阶段学生学习地球科学、认识人类活动与地理环境的关系、初步掌握地理学习和地理研究方法、树立可持续发展观念的一门基础课程,跨“人文与社会”、“科学”两个学习领域。

高中地理课程由必修课程与选修课程组成。

二、课程的基本理念1.学习公民必备的地理。

建立具有时代性和基础性的高中地理课程,提供未来公民必备的地理知识,增强学生的地理学习能力和生存能力。

关注人口、资源、环境和区域发展等问题,以利于学生正确认识人地关系,形成可持续发展的观念,珍爱地球,善待环境。

2.满足不同的地理学习需要。

建立富有多样性、选择性的高中地理课程,满足学生探索自然奥秘、认识生活环境、掌握现代地理科学技术方法等不同学习需要。

普通高中地理课程标准实验教科书

首先,一本好的地理实验教科书应该具备一定的实用性和可操作性。

它应该包

括一系列简单易行的实验项目,能够让学生在课堂上或者实验室里进行操作,观察自然现象,收集数据,进行分析和总结。

这样的实验项目能够激发学生的学习兴趣,培养他们的实践能力和动手能力,帮助他们更好地理解地理知识。

其次,地理实验教科书还应该注重与学生实际生活和社会实践的结合。

地理知

识并不是孤立存在的,它与人类社会和生产生活密切相关。

因此,地理实验教科书应该通过实际案例和调查研究,引导学生深入了解当今社会和地球环境面临的问题,如气候变化、资源利用、环境污染等,培养学生的环保意识和可持续发展的观念。

另外,地理实验教科书还应该注重跨学科的整合。

地理学科本身就是一门综合

性强的学科,它涉及自然科学、人文科学、社会科学等多个学科的知识。

因此,地理实验教科书可以通过与其他学科的整合,如物理、化学、生物、历史、政治等,促进学科之间的交叉融合,帮助学生建立更为全面和系统的知识体系。

最后,地理实验教科书的编写还应该注重创新和实践。

地理知识是不断更新和

发展的,因此,地理实验教科书的编写者应该密切关注地理学科的最新研究成果和教学改革的动态,不断进行知识更新和教学实践,使教科书内容更加贴近学生的学习需求和社会的发展需求。

综上所述,一本优秀的普通高中地理课程标准实验教科书应该具备实用性、与

学生实际生活和社会实践的结合、跨学科的整合以及创新和实践等特点。

希望未来的地理实验教科书编写者能够充分考虑这些因素,不断提高教科书的编写质量,为学生的地理学习提供更好的支持和帮助。

普通高中地理课程标准(2017版)解读定了地理环境的特征和变化。

综合思维能力是指学生能够将不同的地理要素和过程联系起来,形成系统的认识和分析,具有综合性、系统性和创新性。

指人们对地理空间的认知能力和地理信息处理能力。

区域认知是指学生能够通过地理学科研究,逐步形成对地理空间的认知和理解,包括地理位置、地形地貌、气候、生态环境、资源分布等方面。

同时,区域认知还包括对地理空间的综合分析、比较和评价等能力。

指学生通过地理学科研究,掌握和运用地理知识和技能解决实际问题的能力。

地理实践力是指学生能够将地理知识和技能运用到实际生活和社会实践中,解决实际问题的能力。

二、教学内容更新随着时代的发展和社会的变化,地理学科的教学内容也需要不断更新。

新版地理课程标准对教学内容进行了更新和调整,主要体现在以下几个方面:一)增加了对地球系统科学的研究,强调地球系统科学的综合性和系统性;二)增加了对地理信息技术的研究,强调地理信息技术在地理研究和应用中的重要性;三)增加了对地理问题的探究,强调地理学科的研究方法和思维方式;四)增加了对地理实践的研究,强调地理学科的实践性和应用性。

三、学业质量标准学业质量标准是对学生学业水平的要求和评价标准,也是对教育教学质量的评价标准。

新版地理课程标准制定了学业质量标准,主要包括以下几个方面:一)知识与技能方面:学生应掌握地理学科的基本知识和技能,具有综合运用地理知识和技能解决实际问题的能力;二)思维与创新方面:学生应具有综合思维和创新能力,能够运用地理思维和方法解决实际问题;三)情感态度方面:学生应具有正确的人地关系观和环保意识,具有和谐的人际关系和积极向上的心态;四)实践能力方面:学生应具有运用地理知识和技能解决实际问题的能力,能够参与地理实践活动,具有实践能力和应用能力。

总之,新版地理课程标准的出台,旨在提高学生的素养和能力,培养具有国际视野和中国特色的社会主义建设者和接班人。

同时,新版课标的实施也需要教师们在教学实践中积极探索,不断创学方法和手段,为学生的发展提供更好的保障。

普通高中地理课程标准实验普通高中地理课程标准(实验)2011年11月14日重要提醒:系统检测到您的帐号可能存在被盗风险,请尽快查看风险提示,并立即修改密码。

| 关闭网易博客安全提醒:系统检测到您当前密码的安全性较低,为了您的账号安全,建议您适时修改密码立即修改 | 关闭xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 课程目标高中地理课程的总体目标是要求学生初步掌握地理基本知识和基本原理;获得地理基本技能,发展地理思维能力,初步掌握学习和探究地理问题的基本方法和技术手段;增强爱国主义情感,树立科学的人口观、资源观、环境观和可持续发展观念。

课程目标从知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三个维度来表述,这三个维度在实施过程中是一个有机的整体。

一、知识与技能1.获得地球和宇宙环境的基础知识;理解人类赖以生存的自然地理环境的主要特征,以及自然地理环境各要素之间的相互关系。

2.了解人类活动对地理环境的影响,理解人文地理环境的形成和特点;认识可持续发展的意义及主要途径。

3.认识区域差异,知道区域可持续发展面临的主要问题和解决途径。

4.学会独立或合作进行地理观测、地理实验、地理调查等基本技能;掌握阅读、分析、运用地图、地理图表和地理数据的技能。

二、过程与方法1.初步学会通过多种途径、运用多种手段搜集地理信息,尝试运用所学的地理知识和技能对地理信息进行整理、分析,并把地理信息运用于地理学习过程。

2.尝试从学习和生活中发现地理问题,提出探究方案,与他人合作,开展调查和研究,作出评价,提出解决问题的对策。

3.运用适当的方法和手段,表达、交流、反思自己地理学习和探究的体会、见解和成果。

三、情感态度与价值观1.激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度,提高地理审美情趣。

普通高中地理课程标准

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》是人民教育出版社

于2020年5月出版的图书,作者是中华人民共和国教育部。

该课程标准旨在全面推进素质教育,从学生的全面发展和终身学习出发,构建体现现代教育理念、反映地理科学发展、适应社会生产生活需要的高中地理课程。

课程标准主要内容有:

1. 课程性质:具有两个显著的特点,即综合性和区域性。

2. 课程基本理念:包括培养未来公民必备的地理素养,满足学生不同的地理学习需要,重视对地理问题的探究,以及强调信息技术在地理学习中的应用。

3. 课程设计思路:从内容选取、课程结构、实施建议等方面进行了阐述。

4. 课程目标:从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面进行了阐述。

5. 课程内容:包括必修课程、选择性必修课程和选修课程,分别介绍了各课程内容的设计思路和要求。

6. 课程实施建议:包括教学建议、评价建议、教材编写建议和课程资源开发与利用建议等。

此外,该课程标准还针对如何根据学生实际情况进行课程设置和教学、如何引导学生自主学习和探究、如何培养学生的实践能力和创新精神等问题提出了具体的实施建议。