几个穴位的取位方法

- 格式:doc

- 大小:340.50 KB

- 文档页数:9

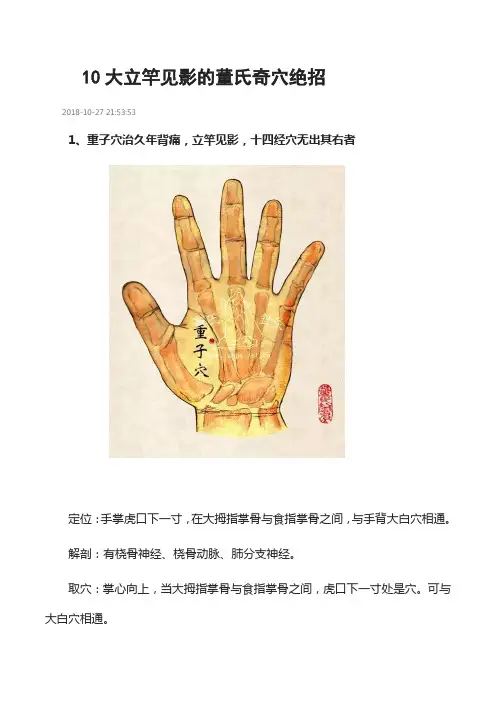

10大立竿见影的董氏奇穴绝招2018-10-27 21:53:531、重子穴治久年背痛,立竿见影,十四经穴无出其右者定位:手掌虎口下一寸,在大拇指掌骨与食指掌骨之间,与手背大白穴相通。

解剖:有桡骨神经、桡骨动脉、肺分支神经。

取穴:掌心向上,当大拇指掌骨与食指掌骨之间,虎口下一寸处是穴。

可与大白穴相通。

归经:入肺经。

穴性:疏风解表,清泄肺气。

主治:肺炎、肺癌、肺气肿、感冒、咳嗽、气喘、心悸、退烧、喉炎、背痛、胸痛、膝盖痛。

针刺法:直刺一—二寸。

治小儿疾患以三棱针刺出血特效。

针感:酸胀疼痛感。

说明:重子与重仙两穴近传统十四经肺经,亦入肺经,因此同鱼际一样可治与肺有关的疾病。

2、肾关穴治尿频定位:肾关穴在天皇穴下一寸五分。

主治:胃酸過多、倒食症、眼球歪斜、散光、貧血、癲癇病、神經病、眉酸骨痛、鼻骨痛、頭暈。

針法與應用:五分至一寸。

補腎深二寸。

治胃酸過多、倒食症為天皇穴之配針。

3、木穴治鹅掌风木二穴定位:手掌面食指第一节正中央内侧三分处。

即中间穴内侧三分处。

解剖:固有掌侧指神经、肝神经。

、取穴:掌心向上,当食指第一节正中央(即中间穴)内侧三分处是穴。

归经:入肝经。

穴性:疏肝理气,活血去风。

主治:脾气暴躁、干活旺盛、肩膀紧痛、右胁下痛、项强痛、胆固醇过高、胃胀痛。

针刺法:五分针,直刺二—四分。

针感:局部酸胀疼痛感。

应用:双手取穴效果更佳。

说明:(一)在董公著作中,木穴主治范围不广,而胡师扩大其范围,而赖著在其书中将木穴又称为感冒穴,赖说木穴对流泪、发汗、止汗、感冒效果不错,其谓木穴能止感冒流涕于片刻,而笔者认为如要治疗感冒流涕单取木穴,不如再配三叉三穴、灵骨、大白,再加足感冒穴,则效果当更佳。

(二)木穴在人体脏器全息律投影上为肝区,所以称木穴,因此取本穴对治右胁下痛,有特效。

木一穴定位:手掌面食指第一节正中央内侧三分下二分半。

解剖:固有掌侧指神经、肝神经。

取穴:掌心向上,当木二穴下二分半处是穴。

归经:入肝、胃、肺三经。

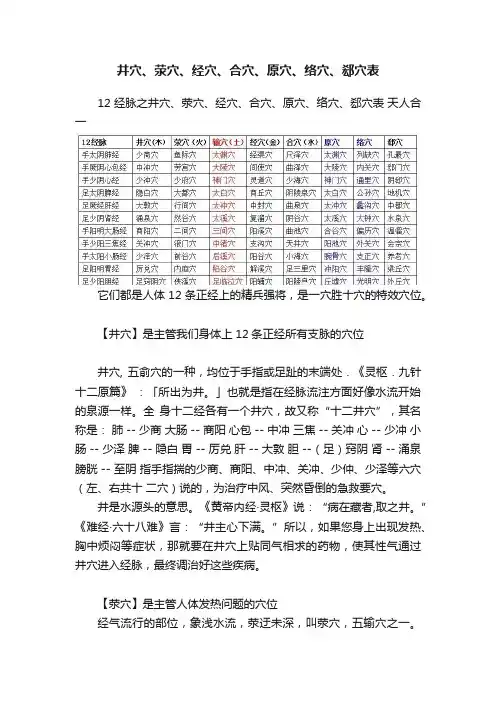

井穴、荥穴、经穴、合穴、原穴、络穴、郄穴表12经脉之井穴、荥穴、经穴、合穴、原穴、络穴、郄穴表天人合一它们都是人体12条正经上的精兵强将,是一穴胜十穴的特效穴位。

【井穴】是主管我们身体上12条正经所有支脉的穴位井穴, 五俞穴的一种,均位于手指或足趾的末端处.《灵枢.九针十二原篇》:「所出为井。

」也就是指在经脉流注方面好像水流开始的泉源一样。

全身十二经各有一个井穴,故又称“十二井穴”,其名称是:肺 -- 少商大肠 -- 商阳心包 -- 中冲三焦 -- 关冲心 -- 少冲小肠 -- 少泽脾 -- 隐白胃 -- 厉兑肝 -- 大敦胆 --(足)窍阴肾 -- 涌泉膀胱 -- 至阴指手指揣的少商、商阳、中冲、关冲、少仲、少泽等六穴(左、右共十二穴)说的,为治疗中风、突然昏倒的急救要穴。

井是水源头的意思。

《黄帝内经·灵枢》说:“病在藏者,取之井。

”《难经·六十八难》言:“井主心下满。

”所以,如果您身上出现发热、胸中烦闷等症状,那就要在井穴上贴同气相求的药物,使其性气通过井穴进入经脉,最终调治好这些疾病。

【荥穴】是主管人体发热问题的穴位经气流行的部位,象浅水流,荥迂未深,叫荥穴,五输穴之一。

《灵枢·九针十二原》:“所溜为荥。

”意为脉气至此渐大,犹如泉之已成小流,故名。

荥穴多分布在指(趾)、掌(跖)关节附近,其临床应用,《灵枢·顺气一日分为四时》曰:“病变于色者,取之荥。

”《难经·六十八难》又曰:“荥主身热。

”说明荥穴主要应用于发热病证。

所以,将药物贴在荥穴之上,其性气就能在它的引导下汩汩流入脏腑中,到达由火引起的各种疾病所在之处。

像口腔溃疡、淋巴结肿大的这样的问题,当然首先要找荥穴不可。

【经穴】是主管喘、咳、寒、热之证的穴位“经”是人体12条正经的主道,就像大江大河一样。

经穴一般在腕踝关节以上。

能治人体各个脏腑的病。

《灵枢·九针十二原》:“所行为经。

中庭穴位置最简单的找法中庭穴是位于胸部的一个穴位,具体位置在胸部,当前正中线上,平第5肋间,即胸剑结合部中点处。

要找到这个穴位,可以采用以下几种方法:1、仰卧位:首先采取仰卧的姿势,身体放松,然后用手触摸前正中线,即胸骨正下方的凹陷处。

沿着胸骨正下方,从上到下逐一触摸肋骨的边缘。

当摸到第5根肋骨时,会发现肋骨与胸骨相接的部位有一个明显的凹陷,这个凹陷处就是中庭穴所在的位置。

2、乳头连线法:首先找到两个乳头,然后连接两个乳头之间的中点,再向下量1.6寸(约5厘米)处,即为本穴。

快速取穴法:在胸部,由锁骨往下数第5肋间,平第5肋间,当前正中线上即是中庭穴。

通过以上方法,可以快速准确地找到中庭穴的位置。

需要注意的是,在寻找穴位时,要保持身体放松,呼吸自然,不要用太大的力量或过度按压皮肤。

同时,为了确保准确找到穴位,最好在专业医师或经验丰富的按摩师指导下进行。

除了寻找中庭穴的具体位置外,了解中庭穴的功效和作用也是非常重要的。

中庭穴属于任脉上的穴位之一,具有宽胸理气、降逆止呕、调经止痛等功效。

按摩中庭穴可以缓解胸痛、胸闷、咳嗽、气喘等症状,对于呕吐、呃逆等也有一定的治疗效果。

同时,中庭穴还可以用于调理月经不调、痛经等症状。

在寻找中庭穴的过程中,需要注意以下几点:穴位的位置并不是一成不变的,因为每个人的身体结构、体型和骨骼都存在一定的差异。

因此,在寻找穴位时需要根据自己的具体情况进行调整和定位。

在寻找穴位时不要过度用力或过于敏感,以免对皮肤和骨骼造成不必要的损伤。

如果感到不适或疼痛,应立即停止寻找穴位并进行适当的休息和调整。

虽然按摩穴位可以起到一定的保健和治疗作用,但并不能替代专业的医疗治疗。

如果出现严重的身体不适或疾病症状,应及时就医并听从专业医师的建议和治疗方案。

总之,中庭穴是一个重要的穴位,对于缓解胸痛、胸闷等症状有很好的效果。

要找到中庭穴的位置,可以采用仰卧位、乳头连线法和快速取穴法等方法进行定位。

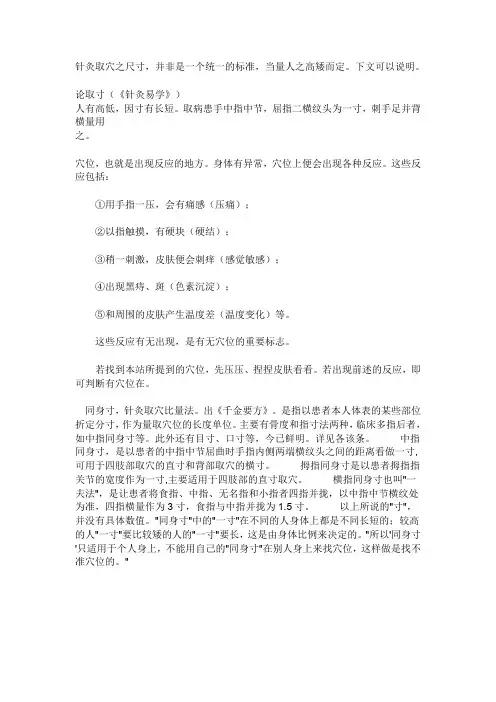

针灸取穴之尺寸,并非是一个统一的标准,当量人之高矮而定。

下文可以说明。

论取寸(《针灸易学》)人有高低,因寸有长短。

取病患手中指中节,屈指二横纹头为一寸,刺手足并背横量用之。

穴位,也就是出现反应的地方。

身体有异常,穴位上便会出现各种反应。

这些反应包括:①用手指一压,会有痛感(压痛);②以指触摸,有硬块(硬结);③稍一刺激,皮肤便会刺痒(感觉敏感);④出现黑痔、斑(色素沉淀);⑤和周围的皮肤产生温度差(温度变化)等。

这些反应有无出现,是有无穴位的重要标志。

若找到本站所提到的穴位,先压压、捏捏皮肤看看。

若出现前述的反应,即可判断有穴位在。

同身寸,针灸取穴比量法。

出《千金要方》。

是指以患者本人体表的某些部位折定分寸,作为量取穴位的长度单位。

主要有骨度和指寸法两种,临床多指后者,如中指同身寸等。

此外还有目寸、口寸等,今已鲜明。

详见各该条。

中指同身寸,是以患者的中指中节屈曲时手指内侧两端横纹头之间的距离看做一寸,可用于四肢部取穴的直寸和背部取穴的横寸。

拇指同身寸是以患者拇指指关节的宽度作为一寸,主要适用于四肢部的直寸取穴。

横指同身寸也叫"一夫法",是让患者将食指、中指、无名指和小指者四指并拢,以中指中节横纹处为准,四指横量作为3寸,食指与中指并拢为1.5寸。

以上所说的"寸",并没有具体数值。

"同身寸"中的"一寸"在不同的人身体上都是不同长短的;较高的人"一寸"要比较矮的人的"一寸"要长,这是由身体比例来决定的。

"所以'同身寸'只适用于个人身上,不能用自己的"同身寸"在别人身上来找穴位,这样做是找不准穴位的。

"手太阴肺经 ----手阳明大肠经----足阳明胃经----足太阴脾经手少阴心经 ----手太阳小肠经----足太阳膀胱经--足少阴肾经手阙阴心包经--手少阳三焦经----足少阳胆经 ---- 足阙阴肝经手太阴肺经肺经:起于中府—|云门—天府—尺泽—鱼际—少商中府:1、两手叉腰立正,锁骨外侧端下缘的三角窝中心是云门穴,由此窝正中垂直往下推一条肋骨(平第一肋间隙)处即是本穴。

人体面部穴位取穴及主治疾病太阳穴取穴方法:取此穴的时候通常让患者采用正坐或仰卧、仰靠的姿势,以便于实施者能够准确取穴和顺利的实施相应的按摩手法。

此穴位于头部侧面,眉梢和外眼角中间向后一横指凹陷处。

主治疾病:此穴的主治疾病为:头痛、偏头痛、眼睛疲劳、牙痛等疾病。

此穴道按摩疗法举例:穴道指压法治疗初期白内障。

下关穴取穴方法:取穴道时要让患者采用正坐或仰卧、仰靠的姿势,下关穴位于人体的头部侧面,耳前一横指,颧弓下陷处,张口时隆起,闭口取穴。

(详见此面部穴位图相关图示)主治疾病:此穴的主治疾病为:牙痛、三叉神经痛、张嘴困难、口眼歪斜、颞颌关节炎等。

客主穴取穴方法:寻找此穴道时要让患者采用正坐或仰靠的取穴姿势,位于头部侧面,在戴眼镜脸侧中央骨洼处即是此穴(又名上关穴)。

(详见此脸部穴位图相关图示)主治疾病:此穴的主治疾病为:只要指压此处视神经,就能消除眼睛的疲劳。

经常按摩此穴对于矫正青少年的假性近视效果显著。

耳门穴取穴方法:定位此穴道时通常让患者采用正坐或仰卧、仰靠的取穴姿势,以便实施者能够准确的找寻穴道和顺利的实施相应的按摩手法。

耳门穴位于人体的头部侧面耳前部,耳珠上方稍前缺口陷中,微张口时取穴。

在听宫的稍上方。

(详见此耳部穴位图相关图示)主治疾病:此穴的主治疾病为:耳鸣、聋哑、牙痛、以及其他常见的耳部疾病等,该穴是治疗多种耳疾重要的首选穴位之一。

听宫穴取穴方法:取该穴道时应让患者采用正坐或仰卧、仰靠姿势,听宫穴位于头部侧面耳屏前部,耳珠平行缺口凹陷中,耳门穴的稍下方即是。

主治疾病:此穴的主治疾病为:耳鸣、三叉神经痛、头痛、目眩头昏。

翳风穴取穴方法:定位此穴时要让患者采用正坐或者仰卧的取穴姿势,翳风穴位于人体的头部侧面,耳朵下方耳垂后遮住之处(当耳后乳突与下颌角之间的凹陷处)。

(详见此耳部穴位图相关图示)主治疾病:此穴的主治疾病为:指压该穴对去除慵懒感、产生活力非常有效。

颊车穴取穴方法:定位该穴道时一般让患者采用正坐或仰卧仰靠姿势,以方便实施者准确的找寻穴道和顺利的实施各种按摩手法。

有很多读者向我反映:“总是找不准穴位,怕穴位没找准,按揉后效果不理想。

”。

今天,张大夫在这里,按中医教科书上的穴位准确找法,即“骨度分寸法”,教给大家怎样快速准确找到需要的穴位。

腧穴(穴位)的定位方法可分为以下4种:◆(1)骨度分寸法:骨度分寸法,古称“骨度法”,即以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短,并依其尺寸按比例折算作为定穴的标准。

但分部折寸的尺度应以患者本人的身材为依据。

◆(2)体表标志法:体表标志可分为固定标志和活动标志两类。

①固定标志:是指利用五官、毛发、爪甲、乳头、脐窝以及骨节突起和凹陷、肌肉隆起等部位作为取穴标志而言。

比较明显的标志,如鼻尖取素髂;两眉中间取印堂;两乳中间取膻中;脐旁2寸取天枢;腓骨小头前下缘取阳陵泉。

②活动标志:是指利用关节、肌肉、皮肤,随活动而出现的孔隙、凹陷、皱纹等作为取穴标志而言。

如取耳门、听宫、听会等应张口;取下关应闭口。

◆(3)手指比量法:参见骨度分寸法。

◆(4)简便取穴法:是临床上常用的一种简便易行的取穴方法。

如列缺,以病人左右两手之虎口交叉,一手示指压在另一手腕后高骨的正中上方,当示指尖处有一小凹陷就是本穴。

又如劳宫,半握拳,以中指的指尖切压在掌心的第1横纹上,就是本穴。

★手指比量法手指比量法是在分部折寸的基础上,医者用手指比量取穴的方法,又称“指寸法”。

因人的手指与身体其他部分有一定的比例,故临床上医者多以自己的手指比量,但都要参照患者身材的高矮情况适当增减比例。

一般有下列几种:(1)中指同身寸以中指末节的长度为1寸。

即以患者的中指屈曲时,中节内侧两端纹头之间作为1寸。

这种方法适用于四肢及脊背作横寸折算。

(2)拇指同身寸此法见于《千金方》,说:“中指上第一节为一寸,亦有长短不定者,即取于大拇指第一节横度为一寸”。

即指拇指指关节之横度作为1寸。

(3)横指同身寸又称“一夫法”,也就是将示、中、环、小指相并,四横指为一夫,即四横指相并,以其中指第2节为准,量取四指之横度作为3寸。

快速找穴位的方法

快速找穴位的方法可以采用手指同身寸法,具体步骤如下:

1.中指同身寸法:以患者中指中节屈曲时内侧两端纹头之间作为1

寸,可用于四肢部取穴的直寸和背部取穴的横寸。

2.拇指同身寸法:以患者拇指指关节的横度作为1寸,适用于四肢

部的直寸取穴。

3.横指同身寸法:以患者食指、中指、无名指和小指并拢,以中指

中节横纹处为准,四指横量作为3寸。

使用以上方法时,需要根据具体情况选择合适的方法,同时要注意避免出现定位不准的情况,以免误伤穴位或影响治疗效果。

在不确定穴位的具体位置时,建议寻求专业中医的帮助,进行准确的定位和操作。

头维穴取穴方法:取定穴位时,一般采用正坐或仰靠、仰卧姿势,头维穴位于人体的头侧部发际里,位于发际点向上一指宽,嘴动时肌肉也会动之处(当额角发际上0.5寸,头正中线旁开4.5寸)。

主治疾病:此穴的主治疾病为:指压头维可以治疗脸部痉挛、疼痛等面部疾病。

发际点取穴方法:发际点穴位于人体太阳穴上部发际的“前额发际点”,也就是用手按发角会感到疼痛之处。

主治疾病:此穴的主治疾病为:指压发际点可以除去睡意,实时见效,非常灵验。

阳白穴取穴方法:取穴时患者一般采用正坐或仰靠、仰卧的姿势,阳白穴位于面部,瞳孔直上方,离眉毛上缘约二厘米处。

主治疾病:此穴的主治疾病为:对于三叉神经痛、眼睛疲劳等病征的治疗都有显著的效果。

印堂穴取穴方法:取定穴位时,患者可以采用正坐或仰靠、仰卧姿势,印堂穴位于人体的面部,两眉头联机中点即是。

主治疾病:此穴的主治疾病为:头痛、前头痛、失眠、高血压、鼻塞、流鼻水、鼻炎、鼻部疾病、目眩、眼部疾病等。

攒竹穴取穴方法:取穴时应要求患者采用正坐或仰卧的姿势,攒竹穴位于人体的面部,眉毛内侧边缘凹陷处(当眉头陷中,眶上切迹处)即是此穴的主治疾病为:迎风流泪(俗称漏风眼)、眼睛充血、眼睛疲劳、眼部常见疾病、假性近视等。

睛明穴取穴方法:找寻此穴道时患者应采用正坐或仰卧的姿势,睛明穴位于人体的眼部内侧,内眼角稍上方凹陷处。

主治疾病:此穴的主治疾病为:迎风流泪、偏头痛、结膜炎、睑缘炎、眼睛疲劳、眼部疾病、三叉神经痛、近视等。

此穴同样是治疗眼部疾病常用的穴道之一,尤其对于经常用眼的人士来讲,更应该熟练准确的掌握此穴的取穴方法,只要简单的按摩一两分钟,就可以明显的缓解眼部疲劳,对于学生而言,更是不可多得的预防近视的穴道之一,此外,还有攒竹穴、四白穴、太阳穴、承泣穴、鱼腰穴等眼部重要穴道一起配合来做,效果会更佳。

承泣穴取穴方法:定位此穴时通常采用正坐或仰靠、仰卧的姿势,承泣穴位于人体的面部,瞳孔直下方,眼球与下眼眶边缘之间。

常用腧穴定位方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1常用腧穴定位方法彭相妃 2011年3月23日谨此方便大家学习《常用中医护理技术操作标准》第十八项临床常用腧穴定位及主治症候,其中的主治症候未体现在课件中,劳烦各位姐妹见谅,详见书本。

人体骨度分寸:是以体表骨节为标志将人体的各部分分成若干等分,每一等分作为一寸,这个寸是等分单位,并不是计量上的一寸两寸,对于同一个人,全身等分单位的长度一致,而对于不同的人,若身高不同,则全身等分单位的长度也不同取穴法(一)手指同身寸取穴法1、中指同身寸:以患者中指中节桡侧两端纹头(拇、中指屈曲成环形)之间的距离作为1寸。

2、拇指同身寸以患者拇指的指间关节的宽度作为1寸。

3、横指同身寸(一夫法)是令患者将食指、中指、无名指和小指并拢,以中指中节横纹为标准,其四指的宽度作为3寸(二)简便取穴法:如两耳尖直上连线中点取百会;半握拳,当中指端所指处取劳宫;两手伸开,于虎口交叉,当食指端处取列缺;两手自然下垂,与中指端处取风市:垂肩屈肘于平肘尖处取章门。

一、头部常用腧穴:太阳、水沟、百会、颊车、下关、阳白、完骨1、太阳-穴位描述:在颞部,当眉梢与目外眦之间,向后约一横指的凹陷处临床取穴:正坐或仰卧,额骨的眉弓外侧端旁开可按取凹陷,凹陷正中即是2、水沟-穴位描述:在面部,当人中沟的上1/3与中1/3交点处临床取穴:仰靠或仰卧,人中沟的上1/3与中1/3交点处3、百会-穴位描述:在头部,当后发际正中直上7寸,或当头部正中线与两耳尖连线的交叉处临床取穴:①两耳尖直上连线中点处;②在后正中线上,前、后发际之间的中点前一寸4、颊车-穴位描述:面颊部,下颌角前上方约一横指(中指),按之凹陷处,咀嚼时咬肌隆最高点处临床取穴:正坐或侧卧,下颌角直上4分,向前一横指处。

咬合,肌肉隆起处。

5、下关-穴位描述:耳屏前,下颌骨髁状突前方,颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中。

⼈体经络⽳位按摩⼤全及图解!!!⼈体经络⼆千五百年前,中国诞⽣了第⼀部医学巨著——《黄帝内经》,在这部典籍中,⼀个重要的概念贯穿于全书,那就是经络。

经络是经脉和络脉的总称,古⼈发现⼈体上有⼀些纵贯全⾝的路线,称之为经脉;⼜发现这些⼤⼲线上有⼀些分枝,在分枝上⼜有更细⼩的分枝,古⼈称这些分枝为络脉, “脉”是这种结构的总括概念。

《黄帝内经》对经络的认识是从⼤量的临床观察中得来的,记载这些临床观察的⽂献近年来已在马王堆帛书、张家⼭⽵简和绵阳⽊⼈经络模型等出⼟⽂物中逐渐找到。

这些早期⽂献主要描述了经脉系统,并涉及了三种古⽼的医疗⼿段:⼀个是灸法,⼀个是砭术(即⽤⽯头治病的⼀种医术),另⼀个就是导引术(⼀种古⽼的⽓功),⽽经脉是这三种医术施⽤时借助的途径。

随着冶炼技术的发展,⼈们制成了⾦属针,称为微针,并⽤微针对经脉进⾏治疗。

《黄帝内经》分为两部书,其中之⼀叫做《灵枢经》,也称为《针经》,就是专门论述⽤微针治疗经络的著作。

《黄帝内经》对经络作了系统的总结,在经脉之外,增加了络脉、经别、经筋、⽪部和奇经等新的概念,它们共同组成了经络系统,成为古⼈⼼⽬中⼈体最重要的⽣理结构。

《黄帝内经》还阐述了经络的功能,即运⾏⽓⾎、平衡阴阳、濡养筋⾻、滑利关节联络脏腑和表⾥上下以及传递病邪等。

《黄帝内经》对经络系统及其功能的认识主要来⾃于长期的临床观察,也包含⼀些推理分析的结果和取类⽐象的描述。

由于《黄帝内经》的概念体系是⼆千多年前的,给现代⼈理解它的思想内涵带来了极⼤的困难。

因此,从⽂献和实验等多个⽅⾯揭⽰古典经络概念的内涵,是中医研究者的任务。

经络系统组成经络作为运⾏⽓⾎的通道,是以⼗⼆经脉为主,其"内属于府藏,外络于肢节",将⼈体内外连贯起来, 成为⼀个有机的整体。

⼗⼆经别,是⼗⼆经脉在胸、腹及头部的重要⽀脉,沟通脏腑,加强表⾥经的联系。

⼗五络脉,是⼗⼆经脉在四肢部以及躯⼲前、后、侧三部的重要⽀脉,起沟通表⾥和渗灌⽓⾎的作⽤。

人体穴位详解一:头部穴位(正面)头维寻找方法:取头维穴时一般采用正坐或仰靠、仰卧姿势,此穴在头侧部发际里,位于发际点向上一指宽,嘴动时肌肉也会动之处(当额角发际上0.5寸,头正中线旁开4.5寸)。

主治病征:头维穴的主治病征为:指压头维可以治疗脸部痉挛、疼痛等面部疾病。

阳白寻找方法:取穴时患者一般采用正坐或仰靠、仰卧的姿势,阳白穴位于面部,瞳孔直上方,离眉毛上缘约二厘米处。

主治病征:阳白穴的主治病征为:对于三叉神经痛、眼睛疲劳等病征的治疗都有显著的效果。

印堂寻找方法:取穴时,可以采用正坐或仰靠、仰卧姿势,印堂穴位于面部,两眉头连线中点即是。

主治疾病:印堂穴的主治疾病为:头痛、前头痛、失眠、高血压、鼻塞、流鼻水、鼻炎、鼻部疾病、目眩、眼部疾病等。

睛明取穴方法:找寻此穴道时患者应采用正坐或仰卧的姿势,睛明穴位于眼部内侧,内眼角稍上方凹陷处。

主治疾病:睛明穴的主治疾病为:迎风流泪、偏头痛、结膜炎、睑缘炎、眼睛疲劳、眼部疾病、三叉神经痛、近视等。

此穴同样是治疗眼部疾病常用的穴道之一,尤其对于经常用眼的人士来讲,更应该熟练准确的掌握此穴的取穴方法,只要简单的按摩一两分钟,就可以明显的缓解眼部疲劳,对于学生而言,更是不可多得的预防近视的穴道之一,此外,还有攒竹穴、四白穴、太阳穴、承泣穴、鱼腰穴等眼部重要穴道一起配合来做,效果会更佳。

瞳子髎寻找方法:取穴时可以采用正坐或仰卧的姿势,瞳子髎穴位于面部,眼睛外侧一厘米处(目外眦旁,当眶外侧缘处)。

主治病征:瞳子髎穴的主治病征为:指压此穴,可以促进眼部血液循环,治疗常见的眼部疾病,并可以去除眼角皱纹。

承泣取穴方法:定位此穴时通常采用正坐或仰靠、仰卧的姿势,承泣穴位于面部,瞳孔直下方,眼球与下眼眶边缘之间。

参看:人体穴位图.主治疾病:承泣穴的主治疾病为:近视、夜盲、眼颤动、眼睑痉挛、角膜炎、视神经萎缩、眼睛疲劳、迎风流泪、老花眼、白内障等常见的多种眼部疾病,当然需要采用其他相关穴道一同治疗才能取得显著效果。

几个穴位的取位方法

两手虎口自然平直交叉,一手食指按在另一手小骨头上,指尖下凹陷中是穴

在拇食指之间,合拢之高点,用力垂直于食指处按压。

有特别酸胀感

2

3

太冲穴的取穴,

取穴:①水分-气海;②水道-水道;③肺俞-肺俞;④脾俞-脾俞;⑤三焦俞-三焦俞;⑥合谷-合谷;⑦足三里-足三里;⑧阴陵泉-阴陵泉;

⑨三阴交-三阴交。

【水分】脐上1寸处。

【气海】脐下1.5寸。

【水道】下腹部,脐下3寸,前正中线旁开2寸。

【肺俞】背部,第3胸椎棘突下1.5寸。

【脾俞】背部,第11胸椎棘突下旁开1.5寸。

【三焦俞】腰部,第1腰椎棘突下旁开1.5寸。

【合谷】手背,第1、2掌骨之间,近第2掌骨缘中点处。

【足三里】外膝眼(犊鼻穴)下3寸,距胫骨前缘1横指处。

【阴陵泉】小腿内侧,胫骨内侧髁下缘凹陷处。

【三阴交】小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧后缘处。

取穴:①曲池-曲池;②三阴交-三阴交;③血海-血海;④足三里-足三里;⑤大椎-陶道;⑥肝俞-肝俞;⑦脾俞-脾俞。

【曲池】屈肘,肘横纹外侧端凹陷中。

【三阴交】小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧后缘处。

【血海】屈膝时,髌骨上缘内侧端上2寸,肌肉隆起的中点处。

【足三里】外膝眼(犊鼻穴)下3寸,距胫骨前缘1横指处。

【大椎】低头,颈后下正中高大的隆突(第7颈椎棘突)下凹陷中。

【陶道】背部,第1胸椎棘突下凹陷中。

【肝俞】背部,第9胸椎棘突下旁开1.5寸处。

【脾俞】背部,第11胸椎棘突下旁开1.5寸处。

董⽒奇⽳|(⼀⼀部分)指掌⽳位详解(收藏版带⾼清⼤图)常⽤歌诀董⽒董⽒常⽤歌诀成为中空的⽵笛,让存在的治疗能量透过你,吹奏出健康喜乐的歌曲!~内在引导董⽒奇⽳⼴流传,造福⼈群杏林满;董⽒景昌先⽣济世针,妙⼿回春世赞叹;诊断准确取⽳佳,久年病痛迅速消;治病养⽣皆可⽤,深⼊浅出变化⾼。

灵⾻堪称第⼀⽳,常与⼤⽩来搭配;肺虚头晕坐⾻痛,从头到尾都可配。

⼤⼩中间理咳嗽,天地⼈⼠缓⽓喘;重⼦重仙功效多,感冒背痛不再愁。

⼼常⼼灵⼼门⽳,专治⼼脏保平安;通关通⼭通天⽳,也可当成养⼼丸。

⼟⽔肠门理胃肠,莫忘门⾦及四花;肝胆机能若举调,最好天天上三黄。

肾与膀胱的疾病,下三皇⽳功效好;还有六快七快⽳,马⾦马⽔都可靠。

妇⼥诸疾有秘招,妇科还巢个中宝;海豹⽊妇亦可⽤,加上姐妹会更好。

男科肾亏需调养,通肾通胃当补药;⽔⾦⽔通下三皇,天天保养⾝体壮。

四肢躯⼲多活动,肩中五虎勤按压;中⽩下⽩来配合,失枕⽔腰酸痛消。

解晕解毒解⿇胀,⼿解五⾦千⾦探;补虚正会⽕腑海,溃肿三重外三关。

还有前胸後背部,调理全⾝功效强;感念董公传此宝,⾄⼈可授匪莫谈。

熟记歌诀活应⽤,养⽣保健没烦恼;充满喜悦分享爱,健康快乐好⾃在。

按:编写此歌诀除了让读者易学好记外,另⼀⽬的是让读者们感觉到其实学习中医⽳道并⾮严肃的事,反⽽可以活泼开朗地唱赞,⽽将养⽣保健的喜悦融⼊⽣活之中。

第⼀章 ⼀⼀部位「⼀⼀部位」即⼿指部位,不论阴掌(掌⼼)及阳掌(掌背)皆属之,「董⽒正经奇⽳学」原载廿七个⽳道,其中有些⽳道,⼜由好⼏个⽳位组成,因此总计有五⼗⼆个⽳点之多,这些⽳道与⼤陆所传「廿⼋⼿针点」之位置与功效均不相同,董师能在⼿指上研究发现这些⽳道确属不易。

这些⽳道,均有其独特疗效,唯仅在⼿指部位即有半百⽳道(加上董师常⽤,原书未载,⽽个⼈加以补充者,当属更多)着实令⼀般⼈及初学者,不易寻找正确⽳位。

其实⼿指部位之⽳道,分布颇有规律,以下爰就⼏点找⽳⽅法加以说明,以便寻找应⽤。

找孔最的简单方法

方法1

1、人保持站立或坐姿。

2.保持手臂向前,掌心向上,另一只手握住手臂中部。

3.然后,握手的拇指指甲按压的地方就是穴的最点。

是不是很简单?两边取分的方法差不多。

方法2

1.如果对穴位有一定的了解,可以先找到池泽和太原的位置。

2.尺泽穴位于肘横纹,二头肌腱桡侧凹陷处;太渊穴位于腕前区,桡骨茎突和舟骨之间,拇长展肌腱尺骨凹陷的中部。

3.找到这两个穴位的正确位置后,开始找最多的穴位。

最多的穴位位于赤泽与太原之间的线上,手腕横纹上7寸。

方法3

1.手掌朝上,手臂放平,用手触摸前臂可以感觉到两根长骨。

内侧(即小指侧)是尺骨,外侧(即拇指侧)是桡骨。

2.手掌和手臂的连接处有几条水平条纹。

最靠近手掌的那条,最长最明显的那条叫腕横纹。

从腕横纹开始,沿着半径到手臂,两个四指宽加一个拇指宽的位置,就是洞最多的位置。

语音朗读。

几个穴位的取位方法

两手虎口自然平直交叉,一手食指按在另一手小骨头上,指尖下凹陷中是穴

在拇食指之间,合拢之高点,用力垂直于食指处按压。

有特别酸胀感

2

3

太冲穴的取穴,

取穴:①水分-气海;②水道-水道;③肺俞-肺俞;④脾俞-脾俞;⑤三焦俞-三焦俞;⑥合谷-合谷;⑦足三里-足三里;⑧阴陵泉-阴陵泉;

⑨三阴交-三阴交。

【水分】脐上1寸处。

【气海】脐下1.5寸。

【水道】下腹部,脐下3寸,前正中线旁开2寸。

【肺俞】背部,第3胸椎棘突下1.5寸。

【脾俞】背部,第11胸椎棘突下旁开1.5寸。

【三焦俞】腰部,第1腰椎棘突下旁开1.5寸。

【合谷】手背,第1、2掌骨之间,近第2掌骨缘中点处。

【足三里】外膝眼(犊鼻穴)下3寸,距胫骨前缘1横指处。

【阴陵泉】小腿内侧,胫骨内侧髁下缘凹陷处。

【三阴交】小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧后缘处。

取穴:①曲池-曲池;②三阴交-三阴交;③血海-血海;④足三里-足三里;⑤大椎-陶道;⑥肝俞-肝俞;⑦脾俞-脾俞。

【曲池】屈肘,肘横纹外侧端凹陷中。

【三阴交】小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧后缘处。

【血海】屈膝时,髌骨上缘内侧端上2寸,肌肉隆起的中点处。

【足三里】外膝眼(犊鼻穴)下3寸,距胫骨前缘1横指处。

【大椎】低头,颈后下正中高大的隆突(第7颈椎棘突)下凹陷中。

【陶道】背部,第1胸椎棘突下凹陷中。

【肝俞】背部,第9胸椎棘突下旁开1.5寸处。

【脾俞】背部,第11胸椎棘突下旁开1.5寸处。