禽常见病毒病介绍——传染性法氏囊病

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

2017 年第 7 期(下半月)Nong Min Zhi Fu Zhi You 农民致富之友237科研◎畜牧兽医鸡场传染性法氏囊病的防制措施柴建伟1 陈 涛2鸡传染性法氏囊病是由传染性囊病毒引起鸡的一种急性、高度接触性传染病。

临床主要表现为发病骤急、病程较短、发病率高、法氏囊损伤,及全身免疫机能障碍。

一旦发病,必将给养鸡业带来很大的经济损失。

本文主要通过介绍鸡传染性法氏囊病毒病的病原学,流行病学,临床症状和病理变化,并提供诊断和防制措施。

1 病原学传染性法氏囊病毒为双RNA 病毒科禽双RNA 病毒属成员,该病毒外面无囊膜,只有核酸和蛋白质。

该病毒根据血清学分类可分为Ⅰ型和Ⅱ型,各血清型还能可分为不同的亚型,各亚型之间抗原相关性较低,有显著差异,此乃导致疫苗免疫效果不佳的一个重要原因。

该病毒对外界环境有很强的抵抗能力,耐热、耐阳光及紫外线照射,56℃条件下可存活5小时,60℃可存活30分钟,70℃则迅速灭活;且耐酸不耐碱,pH2.0时可保持活性超过1小时,pH12时繁殖能力则会受到抑制;该病毒对乙醚和氯仿不敏感,而0.2%的过氧乙酸、2%次氯酸钠、5%的漂白粉、3%的石炭酸、3%福尔马林等溶液可在30分钟内灭活该病毒。

2 流行病学该病的主要传染源为患病鸡和隐性感染带毒鸡。

传播途径主要为携带传染性法氏囊病毒的鸡经消化道、呼吸道及眼结膜进行传播扩散,也可通过受该病毒污染的饲料、饮水、使用工具、运输车辆等间接传播。

该病一年四季都可发生,无明显的季节性,感染后临床表现与与鸡的大小有密切关系,3~6周龄的鸡临床表现最明显,成年鸡则多呈隐性经过。

3 临床症状该病的潜伏期一般为1~3天,通常感染该病毒后1~2天内即有鸡开始死亡,4~7天后感染所致的死之率达到最高,如果能耐过,鸡就能逐渐恢复健康。

该病的发病率高达90%以上。

发病初期部分患病鸡啄自己肛门,随后腹泻,拉白色稀便,食欲降低,病鸡行走摇晃,体温升高,排白色水样粪便。

蛋鸡常见病毒病防控技术

蛋鸡是养殖中常见的家禽,但在养殖过程中,蛋鸡常常会受到各种病毒感染,导致生产受损甚至死亡。

蛋鸡常见病毒病的防控技术十分重要。

下面将介绍几种常见的蛋鸡病毒病以及相应的防控措施。

第一,禽流感。

禽流感是一种由禽流感病毒引起的急性呼吸道传染病。

为了防止禽流感的传播,养殖者要严格执行禽流感疫苗的注射程序,确保鸡只免疫力的提高。

养殖场的环境要保持干净整洁,定期进行消毒。

要严格控制鸡只的外界接触,减少禽流感病毒的传播途径。

第二,新城疫。

新城疫是一种由新城疫病毒引起的急性、高致死性的疾病。

为了预防新城疫的发生,养殖户需要定期给鸡只注射新城疫疫苗,以提高鸡只的免疫力。

养殖场要保持干净整洁,做好消毒工作,特别是在季节变换或者天气变冷时,要加强防控措施。

传染性法氏囊病。

传染性法氏囊病是由法氏囊病病毒引起的一种急性传染病。

为了预防传染性法氏囊病,养殖户需要对鸡只进行法氏囊病疫苗的注射。

定期进行鸡舍的消毒工作,保持鸡舍的卫生。

要做好防疫检查和鸡只的隔离工作,避免病毒的传播。

蛋鸡常见病毒病的防控技术包括定期疫苗注射、鸡舍的清洗和消毒工作、加强饲养管理等。

这些措施可以有效地降低病毒的传播,提高蛋鸡的免疫力,从而减少蛋鸡病毒病的发生和传播。

但是需要注意的是,防控措施应该根据不同的病毒进行调整,以达到最佳的防控效果。

鸡传染性法氏囊病的综合防控鸡传染性法氏囊病,是由法氏囊病病毒引起的一种急性传染病,主要危害家禽,特别是对鸡的危害最大,是一种病死率很高的传染病。

为了有效控制鸡传染性法氏囊病的传播,必须采取综合的防控措施,包括疫苗接种、消毒、隔离、保健等方面的措施,本文将对鸡传染性法氏囊病的综合防控措施进行介绍。

一、加强疫苗接种疫苗接种是预防鸡传染性法氏囊病最常用的方法,应该选择优质疫苗,按照规定的程序和时间进行接种。

一般来说,雏鸡在孵化后第7~10天龄时,进行一次法氏囊病疫苗接种,在鸡隻5周龄时进行第2次疫苗接种,在鸡隻12周龄时进行第3次疫苗接种。

在疫苗接种后,需要定期检查鸡隻的免疫情况,确保疫苗的有效性。

二、加强饲养管理饲养管理是鸡传染性法氏囊病防控的关键,要做到合理饲养密度,保持饲料和饮水的清洁卫生,定期对鸡舍进行消毒,保持饲养环境清洁卫生。

要加强对鸡隻的日常管理,保证鸡隻的健康状态,及时发现病变,及时处理。

监测是预防疾病扩散的有效手段之一,要定期对鸡隻进行监测,确保鸡群的健康状态。

一旦发现鸡传染性法氏囊病的疑似病例,应立即进行隔离处理,同时进行检测确认和处理,防止疫情扩散。

四、完善防疫隔离措施对于饲养场,要做好动物的防疫隔离,对外来的禽类要进行隔离观察,要严格控制饲养场的人员和车辆出入,确保病毒不会从外界传入。

五、加强免疫力免疫力是抵抗疾病的重要保障,可以通过合理饲养、科学喂养、保健等方式提高鸡隻的免疫力,减少疾病的发生和传播。

鸡传染性法氏囊病是一种危害严重的传染病,为了有效控制疫情的传播,需要采取综合的防控措施。

通过加强疫苗接种、饲养管理、监测、防疫隔离和提高免疫力等方法,可以有效预防和控制鸡传染性法氏囊病的传播,保障鸡群的健康。

鸡传染性法氏囊病的现场检疫检验构架鸡传染性法氏囊病是一种由法氏囊病病毒感染引起的高致死率的禽类传染病,对我国禽业的发展和禽产品出口贸易造成了严重危害。

因此,对鸡传染性法氏囊病的现场检疫检验非常重要。

现场检验过程需要建立一套完善的检验构架,通常包括以下几个方面:1. 采样检验前首先要采集样品,以便进行实验室检测。

采样时需要制定科学的计划,并在采样前做好全身消毒工作。

采样的方法主要有肛拭子法、直肠拭子法和穿刺法等。

2. 样品检验检验前需要对采集的样品进行预处理,以获取稳定的检测结果。

预处理包括样品寄存、样品分解和样品药浴等。

样品分解是将样品经过适当的加热和消化,以使其保持稳定而易于检测。

样品药浴是将样品进行处理,以便在检测时获得更好的效果。

3. 实验室检测样品准备好之后,需要送往实验室进行检测。

检测方法主要包括酶联免疫吸附试验、聚合酶链式反应等。

检测结果会被记录,并且记录过程需要严格遵守实验室记录规则。

4. 结果评定评定结果通常根据实验室检测结果进行。

首先,需要将检测结果与阳性和阴性对照进行比较,以判断样品是否含有法氏囊病病毒。

其次,需要评估检测结果的稳定性和准确性,以确保结果的正确性。

5. 结果录入最后,需要对结果进行录入和分析。

结果主要是通过电子文档方式记录,并且分析结果主要是通过计算机程序进行完成。

在现场检验鸡传染性法氏囊病时,上述几个方面必须做到严格科学,以确保检验结果的准确性。

此外,检验人员需要具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,以便在检验时能够快速、准确地判断样品是否含有法氏囊病病毒。

41盛乐斌/天津市蓟州区畜牧水产业发展服务中心 301900摘 要:传染性法氏囊病(Infectious ,IBD )是鸡的一种重要免疫抑制病,严重威胁养禽业的发展,其病毒新型变异株自2017年在我国流行,目前已在我国东北、山东、福建、江苏等13个省检测到。

感染鸡无明显外观症状,但其中枢免疫器官法氏囊却严重萎缩,导致。

本文从养禽场建立有效的生物安全管理、发病鸡群的防治原则、治疗方法和疫苗免疫四方面提出综合防制措施。

法氏囊;变异株;防制措施传染性法氏囊病(Infectious bursal disease ,IBD )是鸡的一种急性、高度接触性传染病,严重影响养禽业的健康发展。

该病是一种重要的免疫抑制病,主要侵害3~12周龄的雏鸡和青年鸡,病原是一种双链RNA 病毒—传染性法氏囊病病毒(Infectious bursal disease virus ,IBDV ),该病毒能感染淋巴器官法氏囊组织内未成熟的B 淋巴细胞,诱导其凋亡导致免疫抑制,增加机体对其他致病因子的易感性,引起继发感染,且造成对某些疫苗的免疫应答能力下降。

IBDV 有两个血清型,血清Ⅰ型主要引起鸡发病,血清Ⅱ型对鸡不致病,血清Ⅰ型IBDV 经历了由经典毒株到变异毒株再到超强毒株的两次较大变异。

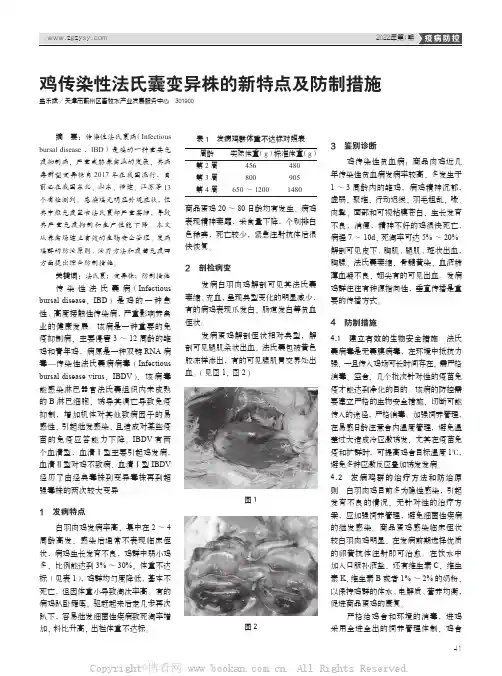

1 发病特点白羽肉鸡发病率高,集中在2~4周龄高发,感染后通常不表现临床症状,病鸡生长发育不良,鸡群中弱小鸡多,比例能达到3%~30%,体重不达标(见表1),鸡群均匀度降低,基本不死亡,但因体重小导致淘汰率高。

有的病鸡趴卧瘫痪,驱赶起来后走几步再次趴下,容易继发细菌性疾病致死淘率增加,料比升高,出栏体重不达标。

表1 发病鸡群体重不达标对照表周龄实际体重(g )标准体重(g )第2周456480第3周800905第4周650~12001480商品蛋鸡20~80日龄均有发生,病鸡表现精神萎靡,采食量下降,个别排白色稀粪,死亡较少,紧急注射抗体后很快恢复。

鸡传染性法氏囊病又名腔上囊炎、传染性囊病,是由病毒引起的雏鸡的一种急性高度接触性传染病,临床上以法氏囊肿大、肾脏损害为特征。

该病于1957年在美国特拉华州甘布罗地区的肉鸡群中首次发现,因此又称甘博罗病。

目前本病作为危害养禽业的三大主要疫病之一,呈世界性分布,该病引起雏鸡的免疫抑制,使病鸡对大肠杆菌、腺病毒、沙门氏菌、鸡球虫等病原更易感,对马立克疫苗、新城疫疫苗等接种的反应能力下降,因此该病对养鸡业造成了巨大的危害。

(一)病原病毒属于双核糖核酸病毒,能在鸡胚及鸡胚成纤维细胞、肾细胞、非洲绿猴肾细胞及幼素领猴肾细胞等各种细胞上生长良好,并产生病理变化。

病毒抵抗力强,能耐受乙醚、氯仿、高温及胰酶的处理,对紫外线有抵抗力,56℃5小时、60℃30分钟均不能使其失活,耐酸(pH2)但不耐碱(pH12)。

1%石炭酸、甲醇、福尔马林或70%酒精处理1小时可杀死病毒,3%石炭酸、甲酚或0.1%汞溶液处理30分钟也可灭活病毒,0.5%氯化铵作用10分钟能杀死病毒。

病毒分为两个血清型,即Ⅰ型和Ⅱ型。

血清Ⅰ型对鸡致病,Ⅱ型对火鸡致病。

Ⅰ型又存在不同的亚型,两型之间交叉免疫保护性极差,但亚型之间有一定的交叉保护性。

(二)流行病学3~6周龄的鸡对本病易感,3周龄以下的雏鸡受感染后不表现临床症状,但引起严重的免疫抑制,火鸡和鸭也能自然感染。

该病是高度接触性传染的,病毒能持续存在于鸡舍的环境中。

饲养过病鸡的鸡舍在清除病鸡之后的54~122天,对其它鸡仍有感染性。

病鸡舍的小粉甲虫、蚊子、鼠等均有感染性。

经呼吸道、消化道及种蛋可感染本病,经常是通过被污染的饲料、饮水、垫料、粪便、尘土、鸡舍用具、人员衣服、昆虫等途径而传播。

各种品种的鸡均可感染,来航鸡尤为易感,在易感鸡群中,感染率高达几乎100%,发病率为7%~10%,有时达30%以上,死亡率不定,但在来航鸡可能高达50%。

本病无明显的季节性,一年四季均可发生。

(三)临床症状在易感鸡群中,本病往往突然发生,潜伏期短,感染后2~3天出现临床症状,早期症状之一是鸡啄自己的泄殖腔现象。

猪禽传染性法氏囊病(IBD)的临床症状及防治措施传染性法氏囊病(IBD)是鸡的一种高度接触性病毒病,主要侵害幼鸡,以突然发生、短促病程、尖峰式死亡曲线、白色水样下痢、严重萎顿以及法氏囊和其他淋巴样组织的淋巴细胞大量破坏为特征。

由于感染鸡极度虚弱和免疫抑制,在养鸡场中可造成相当大的经济损失。

⒈病原。

本病原体为传染性法氏囊病病毒,属于呼肠孤病毒科。

无红细胞凝集特性。

对乙醚和氯仿有抵抗力,在PH12受到抑制,而PH2则不受抑制。

病毒置于56℃5小时仍存活。

0.5%福尔马林作用6小时后,毒性大为降低。

0.5%的氯胺作用10分钟可杀死病毒。

⒉流行病学。

本病分布于全世界养鸡业发达的国家。

我国于1979年发现本病,目前已传遍全国各地,成为养鸡业的一大灾害。

宁波地区从80年代中期发现,现已成为养鸡的主要疫病之一。

本病主要发生于2~15周龄的鸡,4~6周龄的鸡最易感,成年鸡一般呈隐性经过,1~14日龄鸡感染后也很少见到临床症状,但感染后会产生严重的免疫抑制,常造成新城疫、马立克氏病等免疫失败。

易感鸡群感染后发病率可达100%,发病后第3天开始死亡,并很快达到高峰,5~7天后死亡逐渐停止。

死亡率在2%~30%之间,如有新城疫等病并发,可使病死率增高。

⒊临床症状。

潜伏期为2~3天,临床表现与球虫病的急性暴发极为相似,往往突然发病,发病率高,死亡集中发生于很短的几天之间,以及鸡群的康复较为迅速。

病的初期部分病鸡有自啄泄殖腔及周围羽毛的现象,病鸡羽毛蓬松,采食减少,精神萎顿,畏寒打堆,不愿走动,排出白色或黄色水样稀粪,泄殖腔周围的羽毛常被粪便污染。

在病的后期体温下降,脱水和极度虚弱,最后死亡。

⒋病理变化。

死于法氏囊病的鸡表现脱水,股部和胸部肌肉呈块状或条状出血。

法氏囊病的病变具有特征性:浆膜粘膜水肿,呈黄色胶冻样,有散在出血点。

有的可涉及到泄殖腔。

由于水肿和出血,法氏囊的体积约较正常大2倍左右,外形变圆。

感染后一般第4天肿胀最大,以后逐渐缩小,有的明显地萎缩2~5倍,触之坚韧。

鸡传染性法氏囊病病毒感染与血管内凝血的核心要点探究【摘要】鸡传染性法氏囊病病毒感染是一种重要的禽类传染病,对养殖业造成了严重的经济损失。

本文通过探讨鸡传染性法氏囊病病毒感染的相关机制以及血管内凝血在疾病发展中的作用,分析了二者之间的关联。

从预防和治疗措施出发,结合实验研究和案例分析,探讨了有效的防控策略。

本文总结了鸡传染性法氏囊病病毒感染与血管内凝血的关键要点,提出了展望与建议,为研究和防控这一疾病提供了重要的参考和指导。

通过深入研究和探讨,希望能够为减少禽类传染病的发生和传播,保障禽类养殖业的健康发展提供有益的思路和建议。

【关键词】鸡传染性法氏囊病病毒,血管内凝血,感染机制,关联分析,预防治疗,实验研究,案例分析,关键要点,展望建议。

1. 引言1.1 研究背景鸡传染性法氏囊病病毒(IBDV)是一种影响家禽养殖业的严重疾病,已经造成巨大经济损失。

该病毒主要通过呼吸道和消化道传播,在鸡的体内引起免疫抑制和神经系统损伤,导致高死亡率和生产性能下降。

血管内凝血(DIC)是一种病理状态,病理性栓子在血管内形成,导致微循环障碍和器官功能障碍,严重时可导致多器官功能不全。

研究表明,IBDV感染会触发宿主免疫系统的异常激活,进而导致炎症反应和凝血系统的紊乱。

血管内凝血在病毒感染后的发展过程中起着重要作用,加速病情的恶化和发展。

深入探究IBDV感染与血管内凝血的关联机制对于防控该疾病具有重要意义。

本文旨在探讨IBDV感染的相关机制、血管内凝血在疾病发展中的作用,分析二者之间的关联,提出预防和治疗措施,并通过实验研究和案例分析,总结研究成果,为预防和治疗IBDV感染提供理论依据和临床指导。

1.2 研究意义鸡传染性法氏囊病病毒感染与血管内凝血的研究具有重要的意义。

了解病毒感染的相关机制和血管内凝血在疾病发展中的作用,有助于我们深入理解该病的发病机制,为预防和治疗提供更具针对性的措施。

研究鸡传染性法氏囊病病毒感染与血管内凝血的关联,有助于揭示二者之间的相互作用,为进一步探究病毒感染引发血管内凝血的具体机制提供线索。

鸡传染性法氏囊病(IBD)又称甘波罗病,是由呼肠弧病毒引起的一种急性、高度传染性疾病。

由于该病发病突然、病程短、死亡率高,且可引起鸡体免疫抑制,目前仍然是养鸡业的主要传染病之一。

近几年来,经过科研部门及广大兽医工作者的共同努力,使该病在一定程度上得到了有效控制。

然而,从去年以来,我县鸡传染性法氏囊病在一些规模饲养场(户)中,尤其是已经免疫过的鸡群又时有爆发,造成鸡只大批死亡,使饲养场(户)对法氏囊病疫苗产生疑虑。

1 发生鸡法氏囊病的原因1.1 母源抗体的干扰母源抗体是从母体获得的被动免疫抗体,对外来病源有一定的抵御作用。

由于引进鸡雏来自四面八方,种鸡在开产前是否免疫,在没有抗体监测的情况下,雏鸡母源抗体存在与否不详。

过早接种疫苗被母源抗体中和而失去免疫作用,过晚接种又易被野毒感染而发病。

1.2 病毒毒株与疫苗的抗源性差异目前,畜禽疫苗购销渠道比较混乱。

外地科研部门新生产的产品流入到各地,一些饲养户都是按照疫苗经销商所提供的免疫程序实施免疫,而忽略了当地传染病流行特点,往往出现法氏囊病毒毒株和疫苗毒株的抗原性不符,这样,难免出现免疫失败。

也可能有变异毒株的存在,仍然会发生法氏囊病。

1.3 免疫方法不当目前,鸡传染性法氏囊疫苗免疫方法有3种,即饮水、滴鼻和点眼。

但有的饲养户怕麻烦、图省事,将滴鼻与点眼改为头浸;有的饲养户在饮水时,不注重水的质量,随意使用自来水稀释疫苗:也有的将2次免疫改为1次免疫。

这些方法都是不可取的。

1.4 药物及饲料添加剂的影响各种抗生素与磺胺类药物及其制品都有抑制和杀死疫苗弱毒的作用。

有的饲养户为促进家禽的生长发育,提高生产性能,预防疾病,而在免疫接种前后仍然用抗生素、磺胺类药物或含此类药物的饲料添加剂,结果减弱或抑制了疫苗的免疫效果。

1.5 消毒不彻底发生法氏囊病的用户,大部分是利用饲养过几批鸡的鸡棚、鸡舍,每批出栏后,没的按正规的方法进行消毒,疫源很难彻底消灭。

1.6 饲养场(户)过于集中,人为的疫病传播目前,各地为招商引资,发展农村经济,各乡镇都建立了专业养猪村、养鸡屯,几十座塑料大棚连接成片,集中饲养畜禽。

禽常见病毒病介绍——传染性法氏囊病

传染性法氏囊病(IBD)是一种由传染性法氏囊病病毒(IBDV)引起的免疫抑制性、高度接触性传染病。

主要侵害鸡的法氏囊和肾脏,本病3—6周龄最易感,随着日龄增长易感性逐渐减低。

临床症状

1·精神不振,食欲减退,羽毛蓬松,翅膀下垂,眼睛半闭或全闭。

2·腹泻,排白色或蛋清样稀粪,粪便干后呈石灰渣样,肛门周围羽毛污染严重。

3·有的病鸡会自啄泄殖腔。

4·怕冷、扎堆,身体脱水,虚弱,对外界刺激反应迟钝。

剖检症状

1·胸肌及腿肌有不同程度出血点或出血斑。

2·腺肌胃交界处有横向的出血点或溃疡。

3·肾脏不同程度肿大,有白色尿酸盐沉积。

4·特征症状为法氏囊的肿大、出血、坏死。

防制

疫苗接种是预防本病的主要措施,目前我们常用的疫苗有活疫苗(冻干苗)和灭活疫苗(油苗)。

实际生产中使用最多的活疫苗是D78、TAD、B87、BJ836等中等毒力的疫苗,这类疫苗对法氏囊有轻度可逆性损伤,保护力度高,免疫效果好。

做好免疫的同时还要做好严格的消毒,因为IBDV对环境的抵抗力强,所以在劲鸡前的空舍期要做好严格的清洗消毒工作,将IBDV的污染降到最低程度,以保证后续的免疫接种充分发挥作用。

商品肉鸡和蛋鸡一般在14日龄左右用活疫苗首免,3周后二免(卫生条件好,IBDV污染程度低的可不做二免)。

鸡群发病时使用IBD中等毒力活疫苗对鸡群进行紧急接种(注射或饮水均可),可减少死亡。

发病时要对环境和鸡舍进行彻底消毒。

发病早期可给鸡群注射高免血清进行治疗,同时适当降低饲料中蛋白的含量,提高维生素的含量并使用抗菌药防止继发感染。