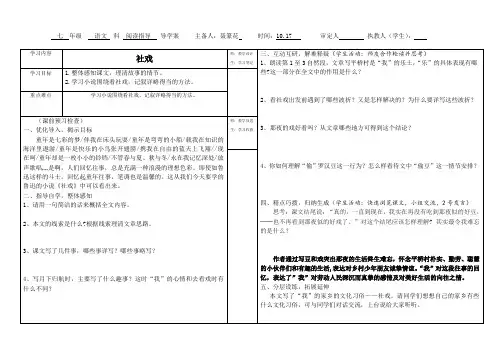

第1课社戏导学案

- 格式:doc

- 大小:96.50 KB

- 文档页数:5

第一单元第1课社戏【导学目标】1.理清文章的脉络,把握文章的内容。

2.理解本文景物描写优美、心理描写细腻、语言流畅自然的特点。

3.学习小说三要素。

理解人物和环境对表现主题的作用。

4.认识农家小友高尚、淳朴的优秀品质。

【课时计划】2课时第一课时完成步骤一、二,第二课时完成步骤三、四、五。

学生齐读导学目标,圈点关键词,做到对学习任务心中有数。

教法指导:1.自主学习让学生围绕“自主学习”中的知识点进行自主学习。

(1)带着导学目标,认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语,尽量独立完成“自主学习”中的思考题,准备展示交流。

(2)记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于合作探究时解决。

2.合作学习(1)每个小组派1~2名代表展示“自主学习”中的答案,同小组内其他成员在小组长的统一安排下合作完成“合作探究”中的思考题。

(2)同桌之间互相讨论,有分歧不能达成一致的,小组讨论;小组内不能达成一致的,组长记录下来,以备全班讨论时交流。

(3)全班讨论时,教师不能一下子给出答案,在学生思维的火花充分碰撞后,再点拨引导,达到启发思维的目的。

情景导入生成问题童年生活犹如一幅五彩斑斓的图画,犹如一串欢快跳动的音符,说不尽,道不完。

在成人后,回忆这段往事,对当时的人和事,更有一种永生难忘的体验。

现在,让我们一起走进鲁迅先生的《社戏》,去点燃我们追忆童年的情感之火吧!自学互研生成新知步骤一知识梳理夯实基础1.读准字音,认准字形归省.(xǐng)行.辈(háng)惮.(dàn)絮叨..(.cuān duo)..(xù dao) 怠.慢(dài) 撺掇凫.水(fú) 潺.潺(chán) 蕴藻.(.zǎo)家眷.(juàn) 皎.洁(jiǎo) 漂渺.(miǎo)纠葛.(gé)2.词语解释归省:指出嫁的女儿回娘家看望父母。

第1课 《社戏》导学案【学习目标】1.识记有关鲁迅的文学常识,了解文章主要内容。

2.品味文中简洁而富有表现力的语言;理解文中多种表达方式的综合运用。

3.理解课文的儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留恋之情。

【重点难点】1.品味文中简洁而富有表现力的语言;理解文中多种表达方式的综合运用。

2.理解课文的儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留恋之情。

【学习过程】一、预习案1.了解作者鲁迅(1881—1936),原名 ,字豫才,浙江绍兴人。

家、 家、 家,中国现代文学的奠基人。

1918年,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《 》,奠定了新文化运动的基石。

他的作品语言犀利精辟,如投枪,如匕首,他被誉为“ ”。

代表作有 集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《 》, 集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

2.了解背景本文选自《呐喊》,有删节。

文章写于1922年。

当时辛亥革命已经过去10余年,但由于革命不够彻底,当时的中国仍处于封建军阀的统治之下,战乱依旧,民不聊生,社会混乱。

目睹此情此景,鲁迅深有感触。

在这期间,鲁迅写了不少回忆故乡的作品,这些作品有一个共同的特点:通过可爱的故乡与黑暗的社会的对比,表达自己对光明前景的向往和人与人之间淳朴关系的追求。

《社戏》就是其中一篇。

4.字词积累(1)请给下面加点的汉字注音。

惮.( ) 踊.跃( ) 棹.( ) 归省.( ) 行.辈( ) 撺掇..( ) 凫.水( ) 皎.洁( ) 旺相.( ) 絮叨..( ) 屹.立( ) 宛.转( ) 撮.( ) 桕.树( ) 怠.慢( ) 漂渺.( ) 潺.潺( ) 弥.散( ) 蕴.藻( ) 家眷.( ) 楫.桨( ) 嘱.咐( ) 纠.葛( ) 欺侮.( )(2)根据下列意思,写出课文中相关的词语。

①来回地说。

( )②宽解安慰。

( )( )归省 ( )省心 ( )起哄 ( )哄骗 ( )哄堂大笑 哄 ( )行辈 ( )行走行 ( )吁气 ( )呼吁③冷淡;客套话,表示招待不周。

1、归省() hang ()辈d ci (散()yi ()立纠g &)( ) 絮()叨( ) 潺潺( ( )踊()跃 家眷( ()洁 喝()采旺相())慢撺掇( ) 凫水()弥棹()不惮 ( ) 蹿)弥( )散 蕴( )藻)吁()气 舀( ) 皎 柏()树 撮( )1.疏通文章字、词、句。

2 •熟读课文,掌握词语, 3.概括文章的主要内容、 (一)扫清字词障碍整体感知课文。

精彩的片段,最好能够背诵下来。

理清小说的故事情节。

1•熟读课文,掌握词语,整体感知课文。

2. 文章的主要内容、理清小说的故事情节1. 关于社戏社,原指土地神及祭祀土地神的活动。

社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动,在春秋两季迎神赛会时所演的戏,用以酬神祈福,一般在庙台或野外设台演出。

2. 写作背景短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起 心中保留的一块净土一一平桥村。

那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良农民的抚爱,更 有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由 天地。

他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感 情融于作品中。

鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。

《社戏》取材于 自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。

但已不是作者的自传,而是在生 活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。

课时要点积累字词,理解文意第一课《社戏》 第一课时癞()子楫()好歹()2、解释词语的意思。

消夏:凫水:撮:归省:依稀宛转悠扬行辈:自失:犯上: 漂渺:惮:弥散:扌窜掇:棹:(二)作者鲁迅(1881 —1963),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。

1918年,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《》,奠定了新文学运动的基石。

1921年12月发表的中篇小说《》是中国现代文学史上的不朽杰作。

统编版初中语文八年级下册第一课《社戏》导学案导学案一、教材分析1.1 教材地位:《社戏》是初中语文八年级下册的第一课,属于课内必学的内容。

1.2 教材内容:《社戏》主要讲述了一个发生在重庆山乡村社的小故事,通过讲述村民在寒冷的冬天热闹非凡的社戏表演,展现了中国传统文化的魅力和人民群众的团结、奋发向上的精神风貌。

1.3 教材目标:本课旨在通过社戏这一特殊形式的娱乐表演,让学生了解中国传统文化的博大精深,培养学生对传统文化的热爱和对社会生活的关注。

二、教学目标2.1 知识目标:(1)了解社戏的起源和发展;(2)了解社戏在中国民间表演中的地位和作用;(3)掌握课文中的生词和词组;(4)了解社会主义核心价值观与传统文化的关系。

2.2 能力目标:(1)培养学生的阅读理解能力,能够理解文章中的主旨和细节;(2)培养学生的观察、归纳和总结的能力;(3)培养学生的表达能力,提高口头表达和书面表达的能力;(4)培养学生的团队合作精神和社会责任感。

2.3 情感目标:(1)培养学生对传统文化的兴趣和热爱;(2)培养学生的民族自豪感和文化自信心;(3)培养学生的团结、奋发向上的精神风貌。

三、教学重点和难点3.1 教学重点:(1)通过学习社戏这一传统艺术形式,了解中国传统文化的博大精深;(2)培养学生的阅读理解能力,能够理解文章中的主旨和细节;(3)培养学生的观察、归纳和总结的能力。

3.2 教学难点:(1)培养学生的审美能力和创新意识;(2)培养学生对传统文化的热爱和保护意识;(3)培养学生的团队合作精神和社会责任感。

四、教学方法4.1 情景教学法:通过讲述和展示社戏的场景,让学生身临其境地感受社戏的魅力和韵味,培养学生的审美能力。

4.2 合作学习法:通过分组合作的方式,让学生一起讨论和解决问题,培养学生的团队合作精神和社会责任感。

4.3 探究式教学法:通过提出问题,引导学生自主思考和探索答案,培养学生的观察、归纳和总结的能力。

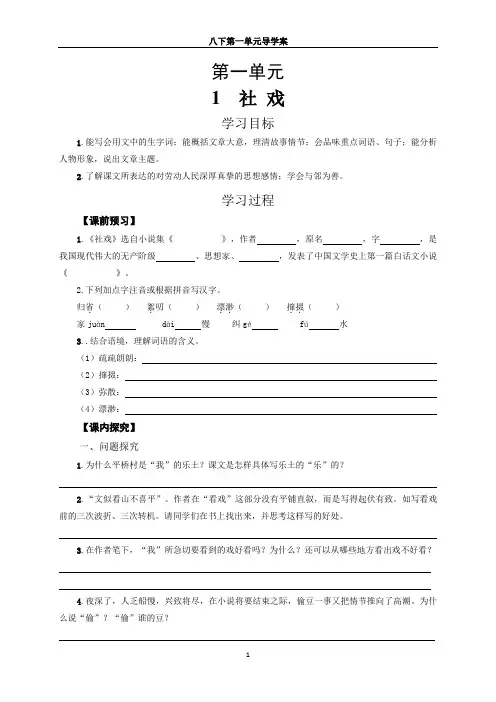

第一单元1社戏学习目标1.能写会用文中的生字词;能概括文章大意,理清故事情节;会品味重点词语、句子;能分析人物形象,说出文章主题。

2.了解课文所表达的对劳动人民深厚真挚的思想感情;学会与邻为善。

学习过程【课前预习】1.《社戏》选自小说集《》,作者,原名,字,是我国现代伟大的无产阶级、思想家、,发表了中国文学史上第一篇白话文小说《》。

2.下列加点字注音或根据拼音写汉字。

归省.()絮.叨()漂渺..()..()撺掇家juàn dài 慢纠gé fú水3..结合语境,理解词语的含义。

(1)疏疏朗朗:(2)撺掇:(3)弥散:(4)漂渺:【课内探究】一、问题探究1.为什么平桥村是“我”的乐土?课文是怎样具体写乐土的“乐”的?2.“文似看山不喜平”。

作者在“看戏”这部分没有平铺直叙,而是写得起伏有致。

如写看戏前的三次波折、三次转机。

请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

3.在作者笔下,“我”所急切要看到的戏好看吗?为什么?还可以从哪些地方看出戏不好看?4.夜深了,人乏船慢,兴致将尽,在小说将要结束之际,偷豆一事又把情节推向了高潮。

为什么说“偷”?“偷”谁的豆?5.去赵庄看戏的途中,课文从哪几个方面来描写夏夜行船的美景的?6.这样描写看戏途中的情景,起到了什么样的作用?表现了“我”什么样的心情?7.文中出现了哪些人物?找出来,看看你喜欢谁。

请运用“我最想和文中的(人物)交朋友,因为他(评价人物品质)”的句式说一句话。

二、迁移创新谁都有童年,自然也都有回味一生的“旧时的意味”。

请同学们回忆自己的童年,寻找自己成长历程中如同本文一样追忆时能生出无限美感的趣事!请同学们回想一下,准备两分钟,小组选一位代表谈趣事。

【课堂练习】阅读理解:一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。

母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经()(摇荡点撑)开船,在桥石上一()(碰击磕撞),退后几尺,即又上前出了桥。

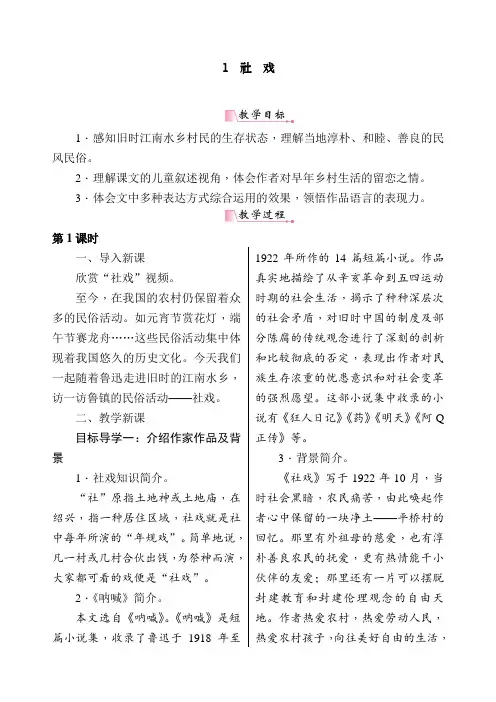

1 社戏1.感知旧时江南水乡村民的生存状态,理解当地淳朴、和睦、善良的民风民俗。

2.理解课文的儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留恋之情。

3.体会文中多种表达方式综合运用的效果,领悟作品语言的表现力。

第1课时一、导入新课欣赏“社戏”视频。

至今,在我国的农村仍保留着众多的民俗活动。

如元宵节赏花灯,端午节赛龙舟……这些民俗活动集中体现着我国悠久的历史文化。

今天我们一起随着鲁迅走进旧时的江南水乡,访一访鲁镇的民俗活动——社戏。

二、教学新课目标导学一:介绍作家作品及背景1.社戏知识简介。

“社”原指土地神或土地庙,在绍兴,指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

简单地说,凡一村或几村合伙出钱,为祭神而演,大家都可看的戏便是“社戏”。

2.《呐喊》简介。

本文选自《呐喊》。

《呐喊》是短篇小说集,收录了鲁迅于1918年至1922年所作的14篇短篇小说。

作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对旧时中国的制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出作者对民族生存浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。

这部小说集中收录的小说有《狂人日记》《药》《明天》《阿Q 正传》等。

3.背景简介。

《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,由此唤起作者心中保留的一块净土——平桥村的回忆。

那里有外祖母的慈爱,也有淳朴善良农民的抚爱,更有热情能干小伙伴的友爱;那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦理观念的自由天地。

作者热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,他把这种思想感触完全融于作品之中。

鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。

《社戏》取材于自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。

但已不是作者的自传,而是在生活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。

原文写了“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看戏,一次是少年时代在浙江绍兴乡村看社戏。

《社戏》导学案一、学习目标1、理清小说的故事情节和结构。

2、理解文中的人物形象,体会作者的思想感情。

3、品味文中优美的语言,学习作者的写作手法。

二、学习重难点1、重点(1)掌握小说中人物形象的特点和塑造人物形象的方法。

(2)理解文中重点语句的含义,体会作者对童年生活的怀念和对人性美的赞美。

2、难点(1)理解文中的儿童视角和成人视角的转换。

(2)探究文中的民俗文化内涵及其对表达主题的作用。

三、知识链接1、作者简介鲁迅(1881 年 9 月 25 日-1936 年 10 月 19 日),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

他的作品包括小说、散文、诗歌、杂文等多种体裁,具有深刻的思想内涵和独特的艺术风格。

2、写作背景《社戏》写于 1922 年 10 月。

当时,作者在北京生活,看到了社会的黑暗和腐败,内心感到苦闷和压抑。

他回忆起童年时期在农村看社戏的美好经历,通过对这段往事的描写,表达了对农村生活的向往和对人性美的赞美,同时也寄托了对现实社会的不满和批判。

四、预习导航1、初读课文,给下列加点字注音。

归省()行辈()惮()撺掇()凫水()篙()蕴藻()家眷()纠葛()2、解释下列词语。

(1)归省:(2)行辈:(3)惮:(4)撺掇:(5)凫水:3、默读课文,概括文章的主要内容。

五、课堂探究1、小说围绕“社戏”写了哪些事?请按照时间顺序进行梳理。

2、文中的人物众多,你最喜欢哪一个?为什么?请结合具体语句进行分析。

3、文中有很多描写景色的语句,找出来并分析其作用。

4、作者在文中运用了多种写作手法,如对比、烘托等,请找出相关语句并分析其作用。

5、如何理解文中的儿童视角和成人视角的转换?这对表现主题有什么作用?6、结合全文,说说作者通过这篇小说想要表达怎样的思想感情?六、拓展延伸1、你在生活中有没有类似看社戏这样的美好经历?请写下来与同学们分享。

七年级语文上册第1课《社戏》学案预习目标:1、识记、理解本课的生字词。

2、理清文章的脉络,把握文章的内容。

3、理解本文景物描写优美,心理描写细腻,语言流畅自然的特点。

4、了解本文词语使用的准确性。

5、认识农家小友高尚、淳朴的优秀品质,体会文中所表现的对劳动人民的真挚而深厚的感情。

6、记住本文的作者和出处,知道《呐喊》是一部什么样的书预习重点:感知本文的人情美,风情美,从欢快活泼的写人、叙事、绘景中领悟作者对童年自由生活的留恋之情。

学法设计:指导诵读,启发学生品味研讨,模仿写作。

预习过程:一、课前准备:学生自读课文,并选择自己认为写得最好的一段反复高声朗读,然后在全班交流,同学间互相评议,互相示范,还可进行朗读比赛,同时谈谈自己对朗读的内容和朗读技巧的感受。

二、基础知识:1、了解背景社戏:社、原指土地神或土地庙。

在绍兴,“社”是相当于“村庄”的区域名称;社戏就是社里每年在一定的时间所演的戏。

2、回顾作者作者鲁迅,字豫才,原名周树人,浙江绍兴人,我国伟大的文学家、思想家、革命家。

《社戏》选自他的小说集《呐喊》。

3、初读课文,扫清文字障碍惮踱颇归省行辈撺掇凫水潺潺宛转絮叨怠慢蕴藻家眷渔父喝采旺相桕树楫子4、理解下面的词语。

惮:絮叨:撺掇:弄潮:依稀:宛转:悠扬:自失:皎洁:归省:三、整体感知:二读课文,整体感悟故事情节a.学生速读课文,进一步熟悉课文内容,看看课文的情节是如何发展的。

随母归省小住平桥村——钓虾、放牛的乡间生活——看社戏前的波折——夜航去看社戏途中——赵庄看社戏——看社戏后归航偷豆——六一公公送豆b.请学生用一句简单的话来概括全文内容(大意符合即可)。

课文记叙了“我”在乡村和农家少年看戏的一次经历。

2.整体感悟课文意图◆小组讨论交流,在组内发言,说一说自己对这篇课文意图的整体感悟。

◆各小组推选一位代表在全班发言,交流本小组对课文意图的感悟观点。

(学生的感悟可以从多角度来回答,不作统一要求。

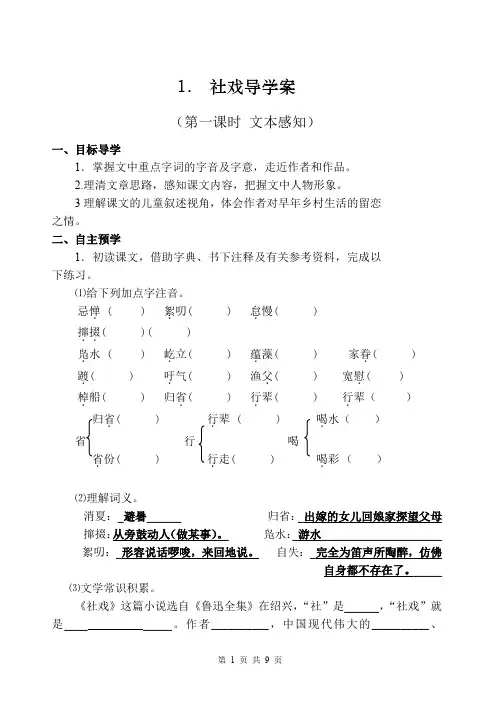

1. 社戏导学案(第一课时文本感知)一、目标导学1.掌握文中重点字词的字音及字意,走近作者和作品。

2.理清文章思路,感知课文内容,把握文中人物形象。

3理解课文的儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留恋之情。

二、自主预学1.初读课文,借助字典、书下注释及有关参考资料,完成以下练习。

⑴给下列加点字注音。

忌惮.( ) 絮.叨( ) 怠.慢( )撺掇..( )( )凫.水( ) 屹.立( ) 蕴.藻( ) 家眷.( )踱.( )吁.气( ) 渔父.( ) 宽慰.( )棹.船( ) 归省.( ) 行.辈( )行.辈()归省.( ) 行.辈 ( ) 喝.水()省行喝省.份( ) 行.走( ) 喝.彩()⑵理解词义。

消夏:_避暑______ 归省:_出嫁的女儿回娘家探望父母撺掇:从旁鼓动人(做某事)。

_ 凫水:_游水_____________________ 絮叨:_形容说话啰唆,来回地说。

自失:_完全为笛声所陶醉,仿佛自身都不存在了。

_____⑶文学常识积累。

《社戏》这篇小说选自《鲁迅全集》在绍兴,“社”是______,“社戏”就是____ _____。

作者__________,中国现代伟大的__________、________、______。

原名_________,字______,________绍兴人。

根据课文可知,“迅哥儿”看戏的地点在_____镇_____村,作者通过对童年时代一段看社戏的往事的回忆,表达了对童年美好生活的向往和留恋之情。

(指一种居住区域,社中每年所演的“年规戏”,鲁迅,文学家,思想家,革命家,周树人,豫才,浙江,鲁,赵庄)2.背景补充:《社戏》写于1922年,由于辛亥革命不够彻底,鲁迅生活在军阀混战、封建割据下的黑暗、落后、冷酷、污浊的社会里。

他日夜忧国忧民,为探索救国救民的道路而始终不渝地战斗着。

因其外祖母家子农村,所以他从小就与农民有着密切的联系,对他们不行的遭遇寄予了无限的同情。

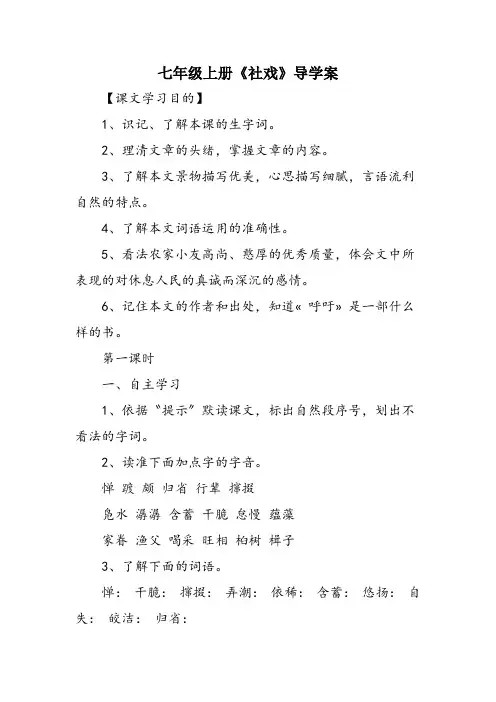

七年级上册《社戏》导学案【课文学习目的】1、识记、了解本课的生字词。

2、理清文章的头绪,掌握文章的内容。

3、了解本文景物描写优美,心思描写细腻,言语流利自然的特点。

4、了解本文词语运用的准确性。

5、看法农家小友高尚、憨厚的优秀质量,体会文中所表现的对休息人民的真诚而深沉的感情。

6、记住本文的作者和出处,知道«呼吁»是一部什么样的书。

第一课时一、自主学习1、依据〝提示〞默读课文,标出自然段序号,划出不看法的字词。

2、读准下面加点字的字音。

惮踱颇归省行辈撺掇凫水潺潺含蓄干脆怠慢蕴藻家眷渔父喝采旺相桕树楫子3、了解下面的词语。

惮:干脆:撺掇:弄潮:依稀:含蓄:悠扬:自失:皎洁:归省:4、本文作者是,原名,省市人,我国伟大的无产阶级家、家、家。

本文体裁是,文中的〝社〞原指,在绍兴,〝社〞是,〝社戏〞是指。

5、初步阅读课文,了解课文的基本内容。

6、记下你初读的体会、感受以及不明白的中央,以便和教员同窗交流。

第二课时想一想(1)本文作者以第一人称的写法,描写了________的一段阅历,生动描写出一群________的农家孩子笼统,表达了对休息人民的深沉友情。

(2)这篇小说中最有诗意的中央,是 ________、________、 ________这些充溢江南水乡生活气息的画面。

作者以细腻生动的言语,详写了 ________、看戏和________。

(3)在括号内填上恰当的关联词语。

我们年岁都相仿,( )论起行辈来,( )至少是叔子,有几个还是太公,( )他们合村都同姓,是本家。

( )我们是冤家,( )偶而吵闹起来,打了太公,一村的老老小小,( )决没有一个会想出〝犯上〞这两个字来。

议一议1.作者为什么要写六一公公?2.本文标题为〝社戏〞,但作者却少量地写了社戏以外的内容,这样布置适宜吗?为什么?3.你还有疑问吗?把你以为最有价值的一个效果提出来。

读一读课内阅读:(一)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎伸展到说不出的大。

部编版八年级语文下册第1课《社戏》导学案学习目标1.整体感知课文内容,体会文章的风景美、人情美,感受温馨和谐的乡村生活。

2.品味本文优美的语言。

3.领悟作者追寻自然之心,启发学生对生命形态的思考和认识【建议你这样积累】1.读一读,根据拼音准确写出汉字。

c uān()d u o()fú()水dài ()慢j iū()ɡé()2.想一想,根据语境解释下列词语。

自失:弥散:漂渺:社戏:3.试一试,背诵下列作家作品。

鲁迅(1881-1936),本名周树人,浙江省绍兴市人,中国现代文学家、思想家、革命家。

著有杂文、小说、散文、诗歌等。

收在《鲁迅全集》里。

鲁迅青年时代受进化论思想影响,日本的留学经历,让他弃医从文,谋求文艺报国。

1918年5月,他首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,之后陆续创作了《呐喊》《坟》《热风》《彷徨》《野草》〉《朝花夕拾》《华盖集》《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和彻底的民主主义的思想特色。

后又创作了《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文,这些作品收录在《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等【建议你这样探究】4.文章虽题为“社戏”,但是文章写“看戏”的篇幅不多,倒是在看戏前的波折和看戏后的“偷豆”、“送豆”等情节上不惜笔墨,作者这样写,是不是详略不当?请你结合下面的相关资料,做出合理的解释。

材料一:平桥村民风醇厚,是友情的海洋,温暖的乐土。

小朋友们白天全看戏了,但晚上又专门陪迅哥儿去看戏。

船摇得飞快,因为他们要让迅哥儿早一刻看到社戏;“年幼的都陪我坐在舱中”,他们是悉心地照看着迅哥儿的安全;看戏时,双喜、阿发为迅哥儿随时做着解说。

八公公,本来他在村上算是较为小气的一个了,然而就是他,使了他的航船并不需要去“借”,用了他的盐和柴,他也毫不计较。

更不用说可爱的是六一公公了。

材料二:课文是《社戏》的节选,在课文前面作者还写了两次看戏。

《社戏》导学案(三课时)

1《社戏》导学案

第一课时

学习目标:

1.了解小说的故事情节,理清文章结构。

2.感知旧时江南水乡村民的生存状态,初步理解当地淳朴、和睦、善良的民风民俗。

一.预习检查

课前根据电子课本,你已经预习了课文,通过预习,你能给下列加点字写出拼音吗?

归省:行辈:惮:絮叨:

怠慢:撺掇:凫水:潺潺:

歌吹:蕴藻:家眷:皎洁:

漂渺:纠葛:

二.新知研习

1.本文的标题叫《社戏》,你能说出“社戏”是什么吗?

2.对于本文的作者鲁迅,你了解多少呢?

3.自由诵读课文,理清文章结构。

(提示:本文的线索是什么?根据线索划分课文段落层次)

本文的线索是:

(1)

(2)

(3)

三.合作探究,平桥“乐”事

(1)第一部分中有一个词既写出了平桥村在“我”心中的地位,又写出了“我”对平桥村的情感,请同学们把这个词找出来。

明确:

(2)“我”是在什么时令随母亲归省平桥村小住的?可从文中找出具体的语句回答。

明确:

(3)学生阅读文章(1—3节),思考:平桥村是怎样一个村庄?“我”在平桥村得到了怎样的优待?表明了村民的什么特点?

明确:

(4)“我”在平桥村有哪些乐事?

6.本篇题为“社戏”,重在叙写去看戏,写这些在平桥村的一般乐事又有什么样的作用?

四、巩固拓展

1.阅读电子课本(已发到群里)完成课后练习第一题。

月夜行船

2.朗读课文第一部分,在体味中说说自己的童年趣事。

六、预习指导

学习第二部分看社戏的全过程,并思考:文章围绕社戏主要写了哪几件事?。

《社戏》导学案 (人教版七年级下册)共3篇《社戏》导学案 (人教版七年级下册)1《社戏》导学案 (人教版七年级下册)《社戏》是中国非物质文化遗产之一,它在我国的传统文化中具有重要地位。

在这个家喻户晓的传统文化艺术中,我们可以了解到中华文化的深厚底蕴和历史传承;同时,对于今天的学生来说,也可以培养他们的团队协作能力、情感表现能力和古代文化欣赏能力。

一、导学目标通过学习《社戏》导学案,学生应该达成以下理解目标:1.了解《社戏》的历史渊源和发展演变过程。

2.掌握《社戏》的表演方式、要素和表现手法。

3.理解《社戏》的文化内涵,领略其精神表现。

4.分析《社戏》的创造性、实用性和普遍性特点。

二、学习重点1. 《社戏》的发展历程及其表演形式。

2. 《社戏》的音乐、舞蹈、道具等要素。

3. 《社戏》的文化内涵和情感表现。

4. 《社戏》的传承意义和现实意义。

三、预习问题1.《社戏》是哪个民族的传统文化艺术?2.你知道什么是“三人唱”吗?它在《社戏》中的作用是什么?3.在《社戏》中,哪些舞台道具是必不可少的?4.《社戏》的文化内涵包括哪些方面?5.为什么说《社戏》在当今社会依然具有重要的传承和现实意义?四、学习内容一、发展历程《社戏》的起源很早,它是以中国北方的“道教社祭”为起点演变而来。

古代的社会生产劳动都是通过祭祀来激发人们的工作热情和生产意识的。

因此,在祭祀仪式上增添些许娱乐和舞蹈,成为了最初的“社戏”。

随着时间的推移,《社戏》逐渐演变成为一种成熟的舞台表演艺术。

尤其是到了唐朝,社戏的演出经过了巨大的发展,它成为了一种全国性的古代艺术形式。

现代的《社戏》则融合了传统元素和现代表现手法,被视为中国传统文化的重要组成部分。

二、表演形式《社戏》主要采用“三人唱”的形式,即由三个演员分别担任唱、念、做三个不同的角色,共同完成一个角色的表演任务。

这种表演方式具有独特的艺术魅力,能够给观众带来视听盛宴。

此外,《社戏》的表演中也有不可或缺的音乐、舞蹈、化装和舞台道具。

《社戏》学案1一、学习目标1、认真朗读课文,把握文章的主要内容,体味少年时代的快乐与浪漫。

2、能根据人物的语言描写和行动描写,分析把握文中主要人物的性格特点。

3、体会、欣赏本文细致逼真、形象生动的景物描写,积累优美经典的语言材料。

二、学习重、难点重点:体会、欣赏本文细致逼真、形象生动的景物描写,积累优美经典的语言材料。

难点:能根据人物的语言描写和行动描写,分析把握文中主要人物的性格特点。

三背景资料:(一)作者介绍鲁迅,中国文学家、思想家和革命家。

原名周树人,浙江绍兴人。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后弃医从文,企图用以改变国民精神。

回国后,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥(qiān)事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、杂文集《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》,散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》。

1936年10月19日病逝于上海。

1956年,党和人民政府在上海迁移并重建了鲁迅墓。

毛泽东亲自为鲁迅墓题字。

(二)关于社戏社,指土地神及祭祀土地神的活动。

社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。

在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是戏场,社日儿童喜欲狂”的题咏。

至清代,社戏成为戏剧的主要演出形式。

(三)、关于课文有关内容本文的删节部分,是写看社戏之前,在北京戏园里看京戏的情景,意在用看京戏的令人生厌反衬社戏的令人神往。

欲扬先抑,增强小说的表现力。

比如:戏院里的场面是那样的嘈杂、混乱、龌龊,这恰好与看社戏时和谐、清新的气氛形成鲜明的对照。

“我”在戏院里向坐在近旁的胖绅士请教,对方“很看不起似的斜瞥了我一眼”,态度是那样的冷漠、傲慢,这恰好又与看社戏时小朋友们的互相友爱形成鲜明的对照。

学校:范县第一初级中学 备课人:八年级语文组 主备人:刘月华 姓名: 班级:

第一课《社戏》 第一课时

1.疏通文章字、词、句。

2.熟读课文,掌握词语,整体感知课文。

精彩的片段,最好能够背诵下来。

3.概括文章的主要内容、理清小说的故事情节。

1.熟读课文,掌握词语,整体感知课文。

2.文章的主要内容、理清小说的故事情节。

1. 关于社戏

社,原指土地神及祭祀土地神的活动。

社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的

戏艺活动,在春秋两季迎神赛会时所演的戏,用以酬神祈福,一般在庙台或野外设台演

出。

2. 写作背景

短篇小说《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使他自然回忆起

心中保留的一块净土——平桥村。

那里有外祖母的慈爱,也有纯朴善良农民的抚爱,更

有热情能干的小伙伴们的友爱,那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦礼观念的自由

天地。

他热爱农村,热爱劳动人民,热爱农村孩子,向往美好自由的生活,这种思想感

情融于作品中。

鲁迅在童年时代,曾随母亲到农村居住过,间或和许多农民亲近。

《社戏》取材于

自己的童年生活,采用回忆的形式,用第一人称写就。

但已不是作者的自传,而是在生

活基础上的艺术概括,所以不能把“我”看成就是鲁迅。

积累字词,理解文意。

(一)扫清字词障碍

1、归省.( ) hang( )辈 d ài( )慢 撺掇..( ) 凫.

水( ) 弥散.

( ) y ì( )立 纠g é( ) 棹( ) 不惮 ( ) 蹿 ( ) 絮( ) 叨( ) 潺潺( ) 弥( ) 散 蕴( ) 藻

课时要点 自主学习 资料链接 学习目标 重点难点

( ) 踊( ) 跃家眷( ) 吁( ) 气舀( ) 皎( ) 洁喝( ) 采旺相( ) 桕( ) 树撮( )

癞( ) 子楫( ) 好歹( )

2、解释词语的意思。

消夏:

归省:

行辈:

犯上:

惮:撺掇:凫水:

依稀

自失:

漂渺:

弥散:

棹:

撮:

宛转悠扬:

(二)作者鲁迅(1881—1963),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。

1918年,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《》,奠定了新文学运动的基石。

1921年12月发表的中篇小说《》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

主要作品有:短篇小说集

《《》《故事新编》,散文诗集《》,散文集《》,杂文集《》《二心集》等。

1.给文章每个自然段标好序号,快速阅读课文,找出本文的线索:

2.围绕线索,按照时间顺序,本文可以分为几个部分?各写了什么?

第一部分(1 段—3段):。

第二部分(4 段—30段):。

第三部分(31段—40段):。

起止段事件详略

1-2

3

4-9

10-13

14-21

22-30

31-40

文章这样选材安排详略,要表现怎样的中心?

巩固提升

课后反思

合作探究

第二课时

课时要点

赏析课文,感受劳动人民淳朴、善良的品质。

自主学习

1、为什么作者说平桥村“在我是乐土”?“乐”主要表现在哪些方面?

2、《社戏》中写到了童年的伙伴,他们具有怎样的性格特点?文中提到的乡亲(如六一公公)对“我”又是怎样?(找出原句,读一读,说说有哪几种人物描写方法,概括性格)

合作探究

3. 本文的景物描写十分出色,有何作用?(找出原句,读一读,从感官、修辞、炼字

入手)

明确:作者采用写意的手法,从色彩、气味和声响等方面,描绘了月夜行船、船头看戏、午夜归航这几个画面,情景交融,充满水乡特色。

4、课文结尾说:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看

到那夜似的好戏了。

”你如何理解这句话?你在生活中有过这样的体会吗?(结合课后第一题)

巩固提升

试概括这篇小说的主题阅读下面文段,回答问题。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的边山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

他们换了四回手。

渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,____________,____________,使我的心也____________,然而又自失起来,觉得要和他____________在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。

那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地上,一个石羊蹲在草里呢。

过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

1.文中空白处应填的词语是

前文交代的句子后文相照应的句子

A.似乎听到歌吹了

B.那火接近了,果然是渔火

C.渐望见依稀的赵庄

3.选文中体现作者心情变化的句子有:a.“但我还以为船慢”;b.“然而又自失起来”;c.“果然是渔火”;d.“于是赵庄就真在眼前了”。

这四句分别表现了“我”去看戏途中、、、、的心理。

4.对这几段文字写景时的观察点和观察角度的分析正确的一项是()

A.船上仰视 B.岸上平视 C.船上平眺 D.岸上眺望5.选文中的景物描写是作者从视觉、听觉、嗅觉和触觉等方面展开的,请把有关语句摘抄在下面。

a.视觉方面描写的语句有

b.听觉方面描写的语句有

c.嗅觉方面描写的语句有

d.触觉方面描写的语句有

6.以景物描写衬托“我”急切心情的语句有

7.选段景物描写的作用是什么?

课后反思。