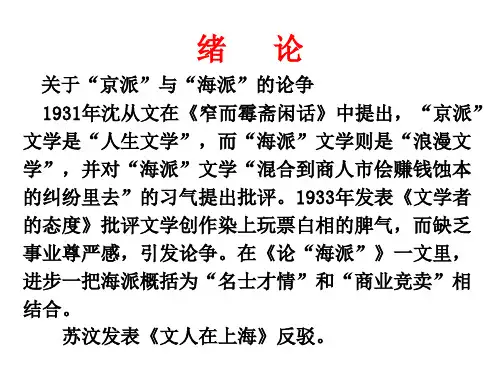

第二章第一节小说流派与群落的竞起

- 格式:ppt

- 大小:2.06 MB

- 文档页数:43

第二章十七年小说第一节十七年小说概观一、小说家的分化1、“现代”的小说作家,在进入50年代之后,其写作情况发生了许多变化。

主动或被动的放弃了小说创作。

(沈从文、张爱玲、徐訏、钱钟书)2、另外一些小说家,开始了他们在取材、艺术方法、作品风格上的改造,以适应新的文学时代的需要。

(老舍《龙须沟》、萧军在被整肃之后创作《五月的矿山》))二、小说体裁的状况1、两极分化现象:长篇和短篇。

2、出现分化的原因:长篇可满足史诗情结和表现伟大的时代的需要,短篇能迅速、敏捷地反映生活。

对长篇和短篇的重视,各有其“功能”上的根据。

三、小说题材的分类和等级1、题材的分类作为分类的尺度,有社会生活“空间”上的工业、农业、军队、学校等,有时间上的历史题材、现实生活题材等。

这一分类,在实质上包含着“阶级”区分的类别背景,同时,也表现了以社会群体的政治生活(而非“个人日常生活”)作为题材区分的根本性依据。

2、等级的确立不同的题材类别,被赋予不同的价值等级;即指认它们之间的优劣、主次、高低。

类别的严格区分,与等级上的清楚排列,是紧密关连的。

划分等级的原则:工农兵生活优于知识分子或非劳动人民的生活,公共生活优于私人生活。

3、小说创作情况在50年代初期,长篇小说创作显得较为沉寂。

《铜墙铁壁》(柳青)、《风云初记》(孙犁)、《保卫延安》(杜鹏程)等,是比较重要的几部。

50年代后期到60年代初,长篇出版的数量大为增加,且出现了一批体现这一时期小说创作水准的作品。

因此,这个阶段,常被当时和后来的批评家称为长篇小说的“丰收”(或“高潮”)期。

红色经典:“三红一创保青山(林)”另有赵树理的《三里湾》姚雪垠的《李自成》浩然的《艳阳天》等四、十七年小说特点——形态的单一化趋向1、内容的单一化A在40年代后期,对言情、侠义等主要类型的现代通俗小说的批判,使“通俗小说”在当代失去其存在的合法性。

B体现对“最积极”的生活现象(如英雄人物、先进事迹)的正面评价的小说,处于最值得肯定的位置上。

高二语文教学中的文学流派与文学思潮文学是语文教学中重要的组成部分,通过学习文学作品,学生可以了解不同的文学流派和文学思潮,拓宽视野,提高文学素养。

本文将探讨高二语文教学中的文学流派与文学思潮对学生的影响以及如何在教学中合理使用。

一、文学流派的介绍与影响1.1 现实主义流派现实主义是19世纪中叶以来兴起的文学流派,其特点是以真实的人物、事情和环境为素材,揭示社会生活的真实面貌。

通过学习现实主义文学作品,学生可以深刻理解社会现实和人性的复杂性,增强对人性和社会的洞察力。

1.2 自然主义流派自然主义是现实主义的延伸,强调环境和遗传对人的影响,主张通过揭示人与自然的冲突来反映社会现实。

自然主义文学作品常常充满了社会暴力、混乱和矛盾。

通过学习自然主义文学作品,学生可以了解人性和环境的相互作用,思考社会进步的路径。

1.3 浪漫主义流派浪漫主义强调个人情感、想象和意志的表达,反对社会现实的束缚,推崇自由和追求理想。

学生通过学习浪漫主义文学作品,可以培养艺术情操,激发想象力,提高对美的追求。

1.4 现代主义流派现代主义是20世纪初兴起的一种文学思潮,强调表现个体的内心世界和现代社会的躁动不安。

通过学习现代主义文学作品,学生可以了解到人类在现代社会中的困惑和迷失,思考现代社会的变革与发展。

二、文学思潮的介绍与影响2.1 理性主义思潮理性主义思潮是指强调理性和逻辑思维在人类认识和行动中的重要性。

通过学习理性主义文学作品,学生可以培养严谨的思维和科学的探索精神,提高分析问题和解决问题的能力。

2.2 激进主义思潮激进主义思潮强调个体与社会的对抗,反对既成的社会制度和秩序。

学生通过学习激进主义文学作品,可以了解到社会的不公和个体的抗争,思考社会改革和个人命运的关系。

2.3 后现代主义思潮后现代主义思潮强调相对主义和怀疑的立场,拒绝传统的价值观和权威体制。

通过学习后现代主义文学作品,学生可以挑战常规思维,拓展对世界的认识,培养创新和独立思考的能力。

第一章五四时期:中国新文学的确立新文学1917~1949现代文学(用现代文学语言与文学形式,表达表现中国人的思想、感情。

心理的文学。

发生期:19世纪末1917年)1949~至今当代文学第一节“人的文学”与白话文学1、五四文学革命的精神本质:民主与科学的提倡,主要阵地是《新青年。

》陈独秀1915《敬告青年》是;中国现代文化史上的第一篇重要的文献。

重新估定一切价值——尼采,胡适引用,目的:打破旧文化、再造新文化西方文学的涌入启发中国人重新认识“人”的内涵2、五四文学革命的基本内容:(1)胡适从“八事”(一曰,须言之有物;二曰,不模仿古人;三曰,须讲求文法;四曰,不作无病之呻吟;五曰,务去滥调套语;六曰,不用典;七曰,不讲对仗;八曰,不避俗字俗语。

)入手,提出文学改良的具体措施。

“八事”不仅涉及文学的语的形式,也涉及到文学的思想内容。

(2)陈独秀在《文学革命论》中进一步提出了文学革命的“三大主义”曰推倒雕琢的阿谀奉承的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立城的写实文学;曰推到迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

(3)“人的文学”是五四新文学的基本主题,周作人将人道主义理解为“个人主义的人间本位主义”。

这种人的文学又分为两个方面,一种是正面的峨,也就是写人的理想和人类发展可能性的文学;一种是侧面的,即写人的日常生活或非人的生活。

“平民的文学”1918年周作人写了《平民的文学》,在陈独秀“国民文学”“社会文学”的基础上提出建设“平民文学”的主张。

不是迎合平民趣味,而是提高,这是平民文学不同于通俗文学的根本之处。

3、五四文学的实绩:(1)白话诗歌和白话小说:胡适1920.3《尝试集》中国新诗第一部个人专集,1921郭沫若《女神》传达出五四精神最强音,鲁迅《狂人日记》中国现代文学第一篇白话小说。

(2)新旧文学的论争:新旧文学论争与林纾的论争、与学衡派的论争、与甲寅派的论争(3)主要的文学社团、流派:文学研究会1921.1在北京成立,发起人有周作人、郑振铎、沈雁冰、许地山,重视文学揭示社会问题和批判社会现实的功能;创造社1921.6在日本东京成立,最初成员有郭沫若、郁达夫、张资平、穆木天,其作品大都侧重自我表现,带浓厚的抒情色彩;新月社1923年成立于北京,徐志摩、闻一多、梁实秋、胡适,倡导新格律诗,主张“音乐美、绘画美、建筑美”;文学社团还有语丝社、南国社、湖畔诗派、浅草社、沉钟社、莽原社、弥洒社等4.五四文学革命的历史意义:实现了中国文学由古典向现代的转化,开创了中国文学的新时代;构建起现代启蒙精神和人文主义文学传统;建立起中国现代社会与文化时代的精英文学;在五四革命中诞生了一批新生代文学家;实践了中国文学与世界文学的对话、交流。

中国现代文学授课教案--2:文学流派的探究随着文学的发展,不同的创作风格和思想理论逐渐涌现出来,形成了不同的文学流派。

文学流派是指在某一时期内,在一定的文化背景下,通过文学作品表现出来的共性及其表现手法。

文学流派的出现不仅记录了文学史上的变迁和文化的转型,也会对当前文学创作产生一定的影响。

因此,在探究中国现代文学时,需要对不同的文学流派进行深入的研究。

一、典型文学流派的介绍1.海派文学海派文学是20世纪30年代左右的一个文学流派,它的代表作品主要是描写上海生活的小说。

海派文学通过对上海现代社会的生动描绘,探讨了社会变革和伦理道德的问题。

其代表作品《围城》、《红楼梦》等被认为是中国20世纪上半叶文学的经典之作。

2.新感觉派文学新感觉派文学是20世纪20年代左右的一个文学流派,致力于探索新的文学艺术手法。

新感觉派文学的作品借助各种形象、声音、语言以及创新的叙事方式,呈现出一种新的感觉和体验。

其代表人物鲁迅的《狂人日记》、《朝花夕拾》等作品被广泛认为是中国现代文学的里程碑之作。

3.知识分子文学知识分子文学是20世纪20年代后期的一个文学流派,突出了中国现代知识分子群体对时代问题的关注和思考。

知识分子文学通过对社会现实和历史问题的探讨,触及了人们内心深处的痛处,引发人们的共鸣和反思。

其代表人物郁达夫的《春蚕》、《伤逝》等作品被广泛认为是中国现代文学的经典之作。

二、文学流派的特点和价值1.推动文学创新和发展文学流派的出现,提醒了人们去关注当下的文化和社会,在这个基础上进行文学创作,以推动文学的创新和发展。

文学流派如海派文学、新感觉派文学、知识分子文学等,不仅影响了当时的文学创作,也为后来的文学创作提供了更多的启示和动力。

2.反映时代特点文学流派的出现和发展,一定程度上反映出了时代文化的特点和社会状况。

比如海派文学反映了上海特有的文化和社会现象,知识分子文学则反映了知识分子在当时所面临的种种困境。

因此,研究文学流派也是研究当时的社会历史和文化变迁。

Ⅰ从整体上梳理、概括情节及分析情节结构特点一、通晓情节结构方面的知识作为小说叙事结构中最重要的因素之一,“情节”是文学作品中的事件、主要故事的策划或设计。

它是按照因果关系联系起来的一系列事件的逐步展开。

(一)情节运行的基本模式情节是一系列具有前因后果的事件的展开,这些事件展开的过程就是它的运行过程。

不同的情节有它不同的运行轨迹和方式:1.传统小说模式(线性结构模式)通常采用以时空为本位,按照故事发展的先后顺序安排情节。

一般有以下三种方式。

(1)基本模式:开端——发展——高潮——结局。

目前高考选文多为这样的结构模式。

如2011年安徽卷《巴尔塔萨的一个奇特的下午》就属于这种模式。

“开端”是小说所反映的矛盾冲突的开始(往往能够看出作者的褒贬倾向);“发展”是小说主要矛盾冲突从发生到激化的演变过程;“高潮”是决定矛盾各方面的命运或者主要矛盾即将解决的关键时刻,是矛盾冲突发展到顶点,人物思想斗争最紧张、最激烈、最尖锐的阶段(最能表现人物思想品格的部分);“结局”是矛盾得到解决,人物的发展已经完成,故事有了最后的结果,主题思想得到充分展示的部分,是情节发展的必然结果(往往是议论抒情句段)。

(2)摇摆式:通常所说的“一波三折”。

大多数小说情节运行并不呈现为一条直线,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么,然后再回到轨道上去,这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魂的魅力。

(3)出乎意料又在情理之中式:俗称“欧·亨利式”笔法。

在结尾处出其不意地揭示真相,而这个真相通常都出人意料,但回扣前面的情节,一切又都在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

2.外国小说模式外国小说在结构上赋予了更多的变化,主要有三种常见的结构模式。

(1)“延迟”式结构:作者竭力给故事、人物、读者的心理设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。

(2)生活的横断面:将时空浓缩到一个小小的点上,在精巧的结构中展开漫长的时间和无限的空间。

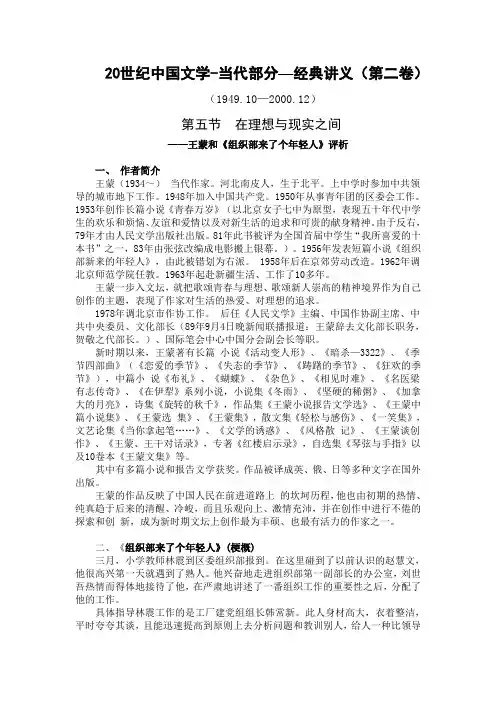

20世纪中国文学-当代部分—经典讲义(第二卷)(1949.10—2000.12)第五节在理想与现实之间——王蒙和《组织部来了个年轻人》评析一、作者简介王蒙(1934~)当代作家。

河北南皮人,生于北平。

上中学时参加中共领导的城市地下工作。

1948年加入中国共产党。

1950年从事青年团的区委会工作。

1953年创作长篇小说《青春万岁》(以北京女子七中为原型,表现五十年代中学生的欢乐和烦恼、友谊和爱情以及对新生活的追求和可贵的献身精神。

由于反右,79年才由人民文学出版社出版。

81年此书被评为全国首届中学生‚我所喜爱的十本书‛之一,83年由张弦改编成电影搬上银幕。

)。

1956年发表短篇小说《组织部新来的年轻人》,由此被错划为右派。

1958年后在京郊劳动改造。

1962年调北京师范学院任教。

1963年起赴新疆生活、工作了10多年。

王蒙一步入文坛,就把歌颂青春与理想、歌颂新人崇高的精神境界作为自己创作的主题,表现了作家对生活的热爱、对理想的追求。

1978年调北京市作协工作。

后任《人民文学》主编、中国作协副主席、中共中央委员、文化部长(89年9月4日晚新闻联播报道:王蒙辞去文化部长职务,贺敬之代部长。

)、国际笔会中心中国分会副会长等职。

新时期以来,王蒙著有长篇小说《活动变人形》、《暗杀—3322》、《季节四部曲》(《恋爱的季节》、《失态的季节》、《踌躇的季节》、《狂欢的季节》),中篇小说《布礼》、《蝴蝶》、《杂色》、《相见时难》、《名医梁有志传奇》、《在伊犁》系列小说,小说集《冬雨》、《坚硬的稀粥》、《加拿大的月亮》,诗集《旋转的秋千》,作品集《王蒙小说报告文学选》、《王蒙中篇小说集》、《王蒙选集》、《王蒙集》,散文集《轻松与感伤》、《一笑集》,文艺论集《当你拿起笔……》、《文学的诱惑》、《风格散记》、《王蒙谈创作》、《王蒙、王干对话录》,专著《红楼启示录》,自选集《琴弦与手指》以及10卷本《王蒙文集》等。

其中有多篇小说和报告文学获奖。

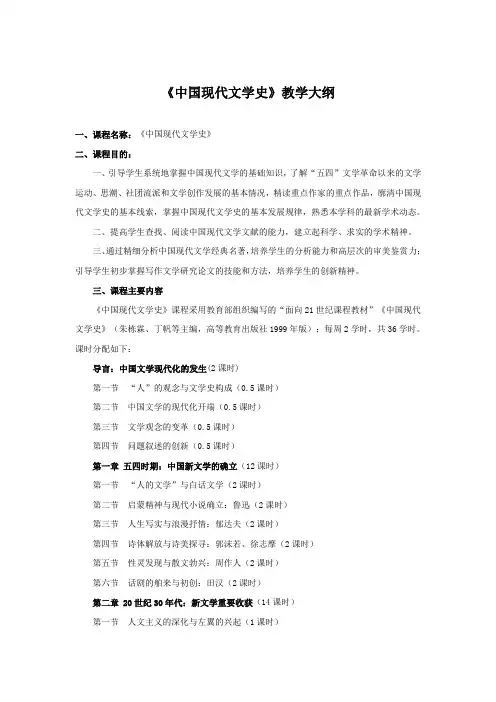

《中国现代文学史》教学大纲一、课程名称:《中国现代文学史》二、课程目的:一、引导学生系统地掌握中国现代文学的基础知识,了解“五四”文学革命以来的文学运动、思潮、社团流派和文学创作发展的基本情况,精读重点作家的重点作品,廓清中国现代文学史的基本线索,掌握中国现代文学史的基本发展规律,熟悉本学科的最新学术动态。

二、提高学生查找、阅读中国现代文学文献的能力,建立起科学、求实的学术精神。

三、通过精细分析中国现代文学经典名著,培养学生的分析能力和高层次的审美鉴赏力;引导学生初步掌握写作文学研究论文的技能和方法,培养学生的创新精神。

三、课程主要内容《中国现代文学史》课程采用教育部组织编写的“面向21世纪课程教材”《中国现代文学史》(朱栋霖、丁帆等主编,高等教育出版社1999年版);每周2学时,共36学时。

课时分配如下:导言:中国文学现代化的发生(2课时)第一节“人”的观念与文学史构成(0.5课时)第二节中国文学的现代化开端(0.5课时)第三节文学观念的变革(0.5课时)第四节问题叙述的创新(0.5课时)第一章五四时期:中国新文学的确立(12课时)第一节“人的文学”与白话文学(2课时)第二节启蒙精神与现代小说确立:鲁迅(2课时)第三节人生写实与浪漫抒情:郁达夫(2课时)第四节诗体解放与诗美探寻:郭沫若、徐志摩(2课时)第五节性灵发现与散文勃兴:周作人(2课时)第六节话剧的舶来与初创:田汉(2课时)第二章 20世纪30年代:新文学重要收获(14课时)第一节人文主义的深化与左翼的兴起(1课时)第二节小说流派与群落的竞起:沈从文(2课时)第三节风格多样的长篇体式:老舍、巴金、茅盾(3课时)第四节雅俗交融的现代通俗小说:张恨水(2课时)第五节现代话剧的成熟:曹禺(2课时)第六节现代诗学的标志:戴望舒、卞之琳(2课时)第七节犀利、幽默与独语:林语堂(2课时)第三章 20世纪40年代:战时背景下的文学嬗变(10课时)第一节战争状态与文学的区域分化(2课时)第二节解放区的文学方向与实践:赵树理(2课时)第三节都市、消费与文学的现代性:张爱玲、钱锺书(2课时)第四节凝目现实与诗学的综合:艾青、穆旦(2课时)第五节感应时代的历史剧(2课时)导言中国文学现代化的发生中国现代文学,是中国文学在20世纪持续获得现代性的长期、复杂的过程中形成的。

高考小说知识点归纳教案随着高考的临近,对于语文考试的复习成了许多学生的首要任务。

语文考试的重点之一就是小说的阅读与鉴赏。

高考小说的知识点较多,需要我们进行系统、地道的学习与总结。

本文将以归纳教案的形式,为大家梳理高考小说的相关知识点。

1. 文学流派与作品首先,我们需要了解不同文学流派的代表作品。

大部分高考小说都是以某一文学流派为背景或借鉴了该流派的特点。

比如,我们熟知的现代派作家鲁迅,他的代表作有《狂人日记》、《阿Q正传》等。

另外,还需要熟悉一些其他文学流派,如浪漫主义、唯美主义、现实主义等等。

2. 作品的结构与内容在阅读小说时,我们需要注意作品的结构与内容。

作品的结构包括起承转合、时间顺序、线索的设置等方面。

其中,时间顺序是一个常见的手法,通过时间的前后安排来展现故事的完整性。

而线索的设置则是指通过一系列事件的发展来引导读者认知故事的发展逻辑。

另外,作品的内容也是我们需要关注的一部分。

作品的内容可以包括主题、人物塑造、情节、背景描写等等。

其中,主题是作品的灵魂,是作者通过作品传达的思想和观点。

人物塑造则是指作者对于故事中的人物进行的描绘与刻画,通过人物的形象、性格、言行来表达故事的深意。

3. 作品与时代背景作品与时代背景的关系也是我们需要注意的一点。

不同的时代背景对作品的情节、主题、人物进行了不同的影响。

比如,鲁迅的小说《狂人日记》便受到了他对当时社会现象的关注与批判,通过小说中的“狂人”形象,来表达对当时社会虚伪与黑暗的反思。

4. 作品的价值与意义最后,我们需要关注作品的价值与意义。

作品可以是文学的,也可以是哲学的,更可以是社会思潮的。

通过阅读与鉴赏,我们可以领略到作品的艺术美、思辨性以及对人性、社会等方面的探索。

作品的价值与意义也是我们需要在阅读中去发现与思考的。

通过对高考小说的相关知识点的归纳与总结,我们可以更好地为高考语文的复习做准备。

阅读与鉴赏小说不仅能够提升我们的综合能力,还能够开拓我们的思维,增加我们对世界的理解与感知。

【优化指导】2014高考语文总复习第2章专题1 备考博览园小说相关知识扫描新人教版一、关于小说1.小说常识小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一也可以适当插入作者的议论;既可以正面起笔,也可以侧面烘托。

小说主要是通过故事情节来展现人物性格、表现中心的。

故事来源于生活,但它通过整理、提炼和安排,就比现实生活中发生的真事更集中、更完整、更具有代表性。

小说的环境描写和人物的塑造与中心思想有极其重要的关系。

在环境描写中,社会环境是重点,它揭示了种种复杂的社会关系,如人物的身份、地位、成长的历史背景等等。

自然环境包括人物活动的地点、时间、季节、气候以及景物等等。

自然环境描写对表达人物的心情、渲染气氛都有不少的作用。

(1)小说的人物塑造人物形象是小说反映社会生活的主要手段。

塑造有血有肉、生动感人的典型人物形象,是作者与读者进行情感交流的媒介,是小说艺术的一个重要特征。

优秀的作家总是通过他笔下的人物形象来描绘他所处的时代,寄寓他所领悟的生活哲理,而读者也往往通过人物形象来把握作品所反映的生活本质。

典型人物形象是指既具有独特而鲜明的个性,又能反映一定社会的某些本质,具有某种共性的人物形象。

(2)小说的情节情节,就是小说中用以表现主题或人物性格的一系列有组织的生活事件。

小说情节起着展示人物性格、表现作品主题的作用。

它一般包括开端、发展、高潮和结局等部分。

有的作品兼有序幕和尾声。

开端,是指作品中引起矛盾冲突开始的事件,是故事情节发展的起点,它揭示矛盾发生的直接原因,决定情节发展的方向。

发展,是指继开端之后,矛盾冲突逐渐发展,逐渐深化、激烈,逐渐走向高潮的过程。

发展部分是作品情节的主体,矛盾从中得到充分的揭示,人物性格也从中得到充分的展现。

高潮,是作品中主要矛盾冲突发展到最尖锐最紧张的阶段,是决定矛盾双方命运和发展前景的关键时刻。

在这部分,矛盾解决或转化的条件已经成熟,人物性格和作品的主题都获得最集中、最充分的表现。