晚清法律改革中的外国人

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:6

中外条约关系与晚清法律的变化一、本文概述《中外条约关系与晚清法律的变化》一文旨在深入探讨晚清时期中外条约关系对中国法律制度所产生的深远影响。

通过对这一时期的历史背景、条约内容、法律变革以及社会反响的综合分析,本文旨在揭示中外条约关系如何推动晚清法律制度的变革,以及这些变革如何在中国近代化进程中发挥关键作用。

文章首先回顾了晚清时期的历史背景,包括国际形势的变化、列强的侵略以及清政府的内外困境。

在此基础上,文章分析了晚清政府与外国列强签订的一系列条约,特别是涉及司法、领事裁判权、通商口岸等方面的内容。

这些条约的签订不仅改变了中国的国际地位,也对中国法律制度产生了深刻的影响。

接着,文章重点探讨了中外条约关系对晚清法律变革的推动作用。

这些变革包括法律体系的重构、法律观念的转变以及司法制度的改革等方面。

文章通过对相关历史文献的梳理和分析,揭示了这些变革的具体内容和实施过程,以及它们在中国近代法律史上的重要地位。

文章对晚清法律变革的社会反响进行了评估。

这些变革在一定程度上促进了中国的近代化进程,但同时也引发了诸多争议和批评。

文章通过对当时社会舆论的梳理和分析,揭示了这些变革在当时社会中的接受程度和影响力。

《中外条约关系与晚清法律的变化》一文旨在通过深入的历史研究和文献分析,揭示晚清时期中外条约关系对中国法律制度所产生的深远影响,以及这些影响如何在中国近代化进程中发挥关键作用。

二、晚清时期的中外条约关系概述晚清时期,中国在与外部世界的交往中,被迫签订了一系列中外条约。

这些条约的签订,既反映了当时中国在国际关系中的弱势地位,也深刻影响了晚清社会的法律变革。

在这一时期,中国被迫与列强签订了多个不平等条约,如《南京条约》《望厦条约》和《黄埔条约》等。

这些条约不仅割让了领土,开放了通商口岸,还规定了外国人在华享有治外法权等特权。

这些特权使得外国人在中国境内可以不受中国法律的管辖,进一步加剧了晚清政府的统治危机。

随着中外条约的签订,晚清政府开始认识到与国际接轨的必要性。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢一个老外反腐让晚清海关成为最清廉单位导语:在清朝,贪污成风,“三年清知府,十万雪花银”。

但晚清,却有一个衙门以廉洁著称,它就是中国海关,被认为是“世界行政管理史上的奇迹之一在清朝,贪污成风,“三年清知府,十万雪花银”。

但晚清,却有一个衙门以廉洁著称,它就是中国海关,被认为是“世界行政管理史上的奇迹之一”。

第二次鸦片战争后,清廷同意由英国人代管中国海关,并写入与英美等国签订的《通商章程善后条约:海关税则》。

海关最高长官称“总税务司”,实际上全权负责管理海关事务。

1863年,英国人赫德接任总税务司,开始长达近半个世纪对中国海关的管理。

面对海关的腐败问题,赫德不想用反贪风暴来改变海关。

他要做的是从制度上彻底更新,对腐败来个釜底抽薪。

1865年,他力主淘汰中国传统的旧式清册,建立一套“严格的、详细的和绝对可靠的”会计制度。

新制度对海关税收的上缴和留用有便于查询的记录。

与会计制度相配合,赫德还建立起新的审计制度。

他专门设立稽查账目税务司,作为一个独立机构,对各关财务会计进行监督,每年至少去每个港口检查账簿和账目一次,并且是抽查。

因为海关不知道稽查税务司检查什么地方,不检查什么地方,因此他的巡查使一切更加仔细。

稽查税务司的权力很大,一旦发现有不正当行为,有权停止任何税务司或关员的职务。

赫德做的第三件事是把海关重要岗位基本上都换为外国人。

在选择海关雇员时,赫德要求进行全球招考、公开选拔,先后在上海、九龙、广州、青岛和伦敦等地设置考点。

任何人和机构,包括赫德自己都不能塞人进海关。

1864年7月29日,赫德与中国官员董恂和文祥有过一次有趣的对话,内容是漫谈中国传统文化中的“道德”。

赫德回忆:“中国人说人性生活常识分享。

第21卷第5期VolQ No.5荆楚学刊Academic Journal of Jingchu2020年10月0ct.2020晚清对赴华内地游历外人的管理述论付超(湖南师范大学历史文化学院,湖南长沙410081)摘要:晚清时期,随着中外条约关系的发展及列强在华条约特权的不断扩大,愈来愈多的外国人进入中国内地开展游历、传教、经商等活动。

为避免或减少由此引发的中外纠纷和交涉,清政府制定并颁行了一系列管理政策,对来华游历者加以约束和限制。

同时,依据相关约章和国际法对外交涉。

这在一定程度上捍卫了国家主权,推动了中国的近代化进程。

但由于时代的拘囿,清政府仍难以冲破条约的藩篱,从而影响了游历政策的执行和对外交涉的成效。

关键词:条约体系;晚清政府;内地游历;管理政策;外交交涉中图分类号:K254.3 文献标志码:A文章编号"672-0768(2020)05-0031-07鸦片战争后,中外条约关系开始确立,西方列强凭借不平等条约,逐步取得进入中国内地游历的特权。

随之,形形色色的外国人大量进入中国内地,从事各种正当和非正当的活动。

为了加强对外来游历者的管理,避免或减少中外纷争和外交交涉,维护国家主权和利权,清政府制定和颁行了一系列游历管理政策,并根据时势的发展不断加以改进和完善。

这些政策作为晚清国内法和对外政策的一部分,体现了清政府主权意识的增强和对外理念的转变。

一、构筑条约体系,赴华内地游历鸦片战争暨《南京条约》签订后,中外传统的朝贡关系逐渐走向瓦解,一种以不平等为主导的新型中外关系模式一条约关系(也称为“条约体系”或“条约制度”)逐步确立下来。

在这种关系模式下,西方列强凭借条约特权和强权政治攫取了中国大量利权,外国人赴中国内地游历即是在此背景下兴起的。

(一)外人赴华內地游历“条约化”鸦片战争前,清政府严禁外国人私自进入中国内地,以“杜民夷之争论,立中外之大防”[|]。

1840年,英国发动侵华战争,战败的清政府被迫与之签订了中国近代史上首个不平等条约一《南京条约》,开了列强胁迫中国“约开商埠”(亦称“条约口岸”、“通商口岸”)的先河。

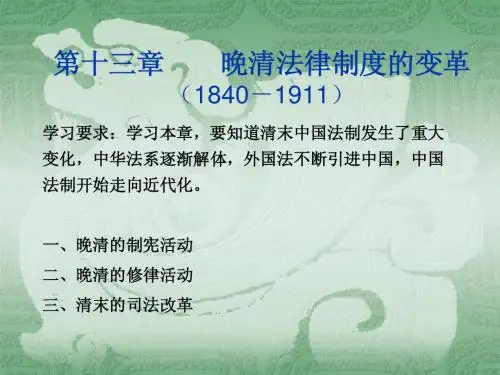

第七章清朝的法律(下):清末修律1840年鸦片战争以后,随着外国列强的侵入,中国政府开始丧失其部分主权。

从1901年以后,清朝政府在各种危机和革命中,被迫进行内容广泛、意义重大的变法修律活动。

这直接导致了中华法系母法系统的解体,中国传统的法律制度向近现代法律制度转型。

第一节鸦片战争后中国主权的丧失从大约1770年开示,英国商人便通过东印度公司向中国贩运鸦片,到1830年,大量的鸦片输入已经给中国社会(财政、经济等)带来严重的后果。

开明的官员与人士纷纷要求杜绝鸦片输入。

于是爆发第一次鸦片战争。

清政府战败后,被迫签订《南京条约》、《虎门条约》、《望厦条约》和《黄埠条约》等,割让主权。

一、由五口通商大臣到设立总理各国事务衙门根据《南京条约》,开放广州、福州、厦门、宁波、上海为通商口岸,设立五口通商大臣办理对外事务,当时由两江总督耆英兼任。

后来又专设总理各国事务衙门处理对外事宜。

二、由协定关税到总税务司控制中国的关税、内政与外交根据南京条约,通商口岸议定了各项进出口税率,从而使中国再不能自主决定关税税则。

英美法三国以协助征收关税为名,成立了上海关税务司,垄断了上海海关税务。

后来,成立了总税务司,由总理各国事务衙门管辖,但由外国人帮办。

总税务司不仅控制了中国财政,而且干涉中国的内政与外交。

三、由领事裁判权到全面践踏中国的司法主权《五口通商章程》规定,如在通商口岸的英国人犯罪,不能由中国处理,而由英国议定章程和法律,发给管事官照办,这就是所谓的“领事裁判权”制度。

中国司法主权开始受到践踏。

从唐朝开始,处理涉外案件的法律原则是:化外人同类相犯,各依本俗法;异类相犯,以法律论,借以维护独立的司法主权。

鸦片战争前,清朝也遵循此原则。

比如,康熙18年,英国商船防卫号停泊黄埔时,水手殴杀华人一名,为此改船留下几名水手,在中国人手下做囚犯。

康熙61年,英乔治国王号一名水手误杀一名儿童,赔偿2000两。

道光元年,美船艾米莉号水手以瓦罐投向卖水果船上的中国妇女,使其落水溺亡。

晚清时代的故事

晚清时代是指中国清朝末期,大约从19世纪末到20世纪初的时期。

这个时期充满了历史事件和社会变革,许多故事和事件都反映了当时社会的动荡和变化。

以下是一些晚清时代的故事和事件:

1. 义和团运动:在晚清时代,义和团运动爆发,一群农民和武装团体抵制外国侵略者和基督教传教士。

这一事件导致了对外国人和中国基督徒的袭击,以及八国联军的入侵和北京的包围。

2. 戊戌变法:戊戌变法是晚清时代的一次改革尝试,旨在改革清朝政治体制、军队和教育。

然而,由于保守势力的阻挠,这一改革失败,加速了清朝的衰落。

3. 辛亥革命:辛亥革命发生于1911年,结束了中国两千多年的封建帝制,建立了中华民国。

这个故事反映了中国社会的政治变革和革命斗争。

4. 白莲教起义:白莲教是一个宗教组织,曾经在晚清时代爆发了一系列的农民起义,反对清朝政府的压迫。

5.辛亥革命后的混乱:辛亥革命后,中国陷入了政治混乱和军阀割据时期,不同的地方出现了各种政治派系和冲突,反映了国家分裂和动荡。

这些故事和事件反映了晚清时代的政治、社会和文化变革。

这个时期在中国历史上具有重要的地位,为中国近现代历史的发展奠定了基础。

废除治外法权:晚清法律发展的直接动因晚清时期,中国面临着外国列强的侵略和压力,这导致了中国社会和经济的剧烈动荡。

在这个时期,废除治外法权成为中国政府和人民争取国家独立和主权的重要课题之一。

废除治外法权不仅是晚清时期法律发展的必然趋势,也是中国社会发展的重要轨迹。

本文将分析废除治外法权在晚清时期法律发展中的直接动因。

一、治外法权的产生与影响治外法权最初源自于鸦片战争后签订的《南京条约》,条约使英国赋予在中国领土上享有极端特权,包括在自身领事馆内享有庇护、不受中国法律管辖等等。

此后,其他列强也纷纷以类似的方式在中国开辟领事馆,获取治外法权。

这些不平等条约的签订,使得列强在中国的权力和地位与日俱增,对中国主权造成了极大的伤害。

治外法权的存在严重阻碍了中国法律和司法体系的发展,也动摇了中国政府的合法性和权威。

二、治外法权的弊端与危害治外法权的存在使中国法律实行陷入困境。

由于外国人在中国领土上享有特权,中国法律失去了对外国人的管辖权,这就无形中使得外国人在中国逍遥法外,滥用权力,甚至犯罪不受惩罚。

这不仅伤害了中国人民的权益,也损害了中国的国际形象和尊严。

治外法权也成为了列强威胁中国政府和要求进一步采取不平等对待中国的借口,最终导致了中国的不断割地让利,国家主权受到了持续的侵蚀。

治外法权对中国的危害不言而喻,因此废除治外法权成为了中国政府和人民势在必行的重要任务。

三、废除治外法权的动因在晚清时期,废除治外法权成为了中国政府和民众争取国家独立和主权的迫切课题,促成了中国法律的发展。

废除治外法权的主要动因可以从以下几个方面来分析。

第一,国家主权受到严重威胁。

治外法权的存在使得外国列强在中国享有不合理的特权,导致了中国政府和人民的愤怒和不满。

废除治外法权成为了争取国家独立和主权的迫切需要,中国政府被迫采取行动,以维护国家的尊严和地位。

国家发展受到阻碍。

治外法权的存在阻碍了中国法律和司法体系的发展,使得中国法律失去了对外国人的管辖权,削弱了中国法律的权威和有效性。

清末领事裁判权的内容1. 清末的领事裁判权啊,那可真是个大坑!就好比别人能在你家里随便定规矩,还不用听你的,这不气人吗!例子就是外国人在中国犯了法,中国的官府却无权审判,得交给他们的领事处理。

2. 你想想,本来咱自己国家的事儿该自己管,可这领事裁判权一来,得,咱说了不算了!就像一场比赛,裁判是对方的人,能公平吗?比如中国商人被外国商人坑了,还没法通过正常途径讨回公道。

3. 清末的领事裁判权真的太霸道了吧!这不是明摆着欺负人嘛!这就好像你的领地被别人强行占了一块,你还没办法。

像有中国百姓和外国人起冲突,最后总是中国人吃亏。

4. 难道你们不觉得这领事裁判权简直太荒唐了吗!自己国家的司法权被别人拿走了,怎么能这样呢!好比你的宝贝被别人抢走了一样。

听说有外国水手在中国打架伤人,却逍遥法外。

5. 这清末的领事裁判权啊,可真是让人憋屈!完全是把咱国家的尊严按在地上摩擦呀!就像你的东西被别人肆意摆弄,你还只能看着。

有次一个外国人杀了中国人,结果就不了了之。

6. 哎呀,这领事裁判权就是个大麻烦呀!这不是让中国处处受限嘛!就像给你套上了枷锁,让你没法好好走路。

比如有个中国小孩被外国人欺负了,却没法讨说法。

7. 清末的领事裁判权真的很可恶呀!严重损害了中国的主权呀!简直就像在我们国家身上割肉。

某次有个外国传教士在中国作威作福,还没人能管。

8. 你们说这领事裁判权是不是太过分了!它让中国在自己的土地上都没法挺直腰板!不就像你的家里被别人指手画脚嘛。

像有的中国工匠因为和外国人的纠纷,最后反而被抓。

总之,清末的领事裁判权是中国近代史上的一个耻辱,严重侵犯了中国的主权和司法独立性,给中国人民带来了极大的伤害和不公平。

清末外国在华领事裁判权制度

清末外国在华领事裁判权制度是指在清朝末年,外国领事在中国境内享有一定的司法权力。

这一制度的背景是西方列强与清朝签订的一系列不平等条约,其中包括《南京条约》(1842年)和《天津条约》(1858年)。

根据这些条约,外国领事

在中国担当了维护本国公民和商业利益的职责,其中一个方面就是处理与本国公民相关的刑事和民事案件。

根据清朝与各国签订的条约,外国领事裁判权在一定程度上超越了清朝的司法主权。

具体来说,外国领事可以对本国公民(或者与本国公民有关的人)提起和审理案件,并最终作出裁决。

清朝政府对此表示了一定的接受和尊重,这也是为了符合与各国签订的条约。

外国领事裁判权制度在一定程度上保护了外国人的权益,但也引发了许多问题。

首先,这一制度削弱了清朝政府的司法主权,对国家主权构成了挑战。

其次,外国领事的裁判权往往存在主观偏见和不公平待遇的问题,对中国人民而言不公正。

还有一些外国领事滥用裁判权的情况,导致市民对外国势力感到不满和不信任。

随着中国革命的兴起和清朝政权的不断衰弱,外国在华领事裁判权制度逐渐被废除。

1924年,中国政府发表了《废除在华

外国领事特权声明》,确认了废除外国领事裁判权的原则。

此后,中国逐步恢复了对自己领土内的全面司法主权。

废除治外法权:晚清法律发展的直接动因

治外法权是指外国在中国拥有特殊的司法权力,即在中国领土上犯罪的外国人,根据条约可以由自己的领事进行审判,并不受中国法律的管辖。

治外法权对于晚清法律发展产生了直接的动因,这其中包括了政治、经济和社会等多方面的原因。

治外法权对中国社会带来了不平等和不公正。

在治外法权的体制下,外国领事对中国国内犯罪案件有更高的权力,而中国人则往往成为治外法权的受害者。

外国领事的司法权力几乎没有受到任何限制,他们可以按照自己国家的法律和标准进行审判,而不受到中国法律的约束。

这导致外国领事可以对中国人实施不公正的判决和处罚,加剧了社会不平等。

治外法权也给外国领事提供了利益和权力扩张的渠道。

在晚清时期,外国领事利用治外法权,使中国犯罪分子逃脱中国法律的追究,逃往外国。

这种情况导致外国领事在华扩张其特权和权力,进一步侵蚀了中国的主权和独立。

治外法权对晚清法律发展产生了直接的动因,削弱了中国的主权和独立,给中国社会带来不平等和不公正,给外国领事提供利益和权力扩张的渠道。

为了改变这一局面,中国的思想家和政治家发起了反对治外法权的运动,呼吁废除这一制度,使中国能够恢复自己对本国公民的司法权力。

废除治外法权也成为晚清法律发展中的一个重要步骤,为中国现代法律体系的建立奠定了基础。

晚清驻法公使群体概述俞茵之摘要:驻外公使群体研究,是近年来学界关注的一个热点问题。

在驻英、美等国的公使研究上,已经颇有成果,但对驻法公使的研究却鲜有著述。

本文认为驻法公使最初不受清廷重视的原因是法国政府国际地位较低,对中国的殖民欲望与贸易欲望也较低。

此时的清廷驻法公使在法国看到了西方近代文明,他们对清政府建言献策,促使了留学事业和文化的交流。

关键词:晚清;驻法;公使中图分类号:K252 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2019)02-0035-03第二次鸦片战争后,晚清王朝从一个闭关锁国的天朝大国,开始认识和走向世界,其中驻外公使是一个最先踏出国门、亲身体会西方社会的特殊群体。

法国历史悠久,革命持续的时间也最长,对清末中国的影响也颇深。

但目前为止对于驻法公使的研究还处在摸索阶段,并没有完整体系。

本文通过对清末驻法公使这一群体的人才选任、功绩影响等的研究,分析驻法公使群体对推动中国走向世界、走出外交困境的意义。

一、驻法公使群体构成同治九年(1870年),崇厚被任命为钦差大臣,就天津教案一事带领随行人员赴法国致歉。

这是清朝政府首次向法国派出使团,此时尚未形成完整的外交以及使节制度。

直至1878年,第一任驻法公使郭嵩焘上任,清廷驻外公使制度才开始逐渐确立。

驻法公使的选派,通常以举荐的方式产生,主要由总理衙门和南北洋大臣举荐,以甲午战争为分界线分为前后两个阶段。

清廷的选官一直以科举正途出身为主,“朝廷命官必用科甲正途者,为其读孔、孟之书,学尧、舜之道,明体达用,规模宏用也。

”[1]2001而甲午战争之前,对于西方文化,清朝官员大都是嗤之以鼻的,西学问津者不多,要其离开“天朝大国”去往“蛮夷小国”当驻外使节,被不少学者视为“有辱名节”之事。

因此清廷只得选任熟悉洋务的官员,并没有专门人才可用。

甲午战争惨败,中华民族的危机进一步加深。

庚子事件后,面对日益棘手的外交问题,学习西方文明变得迫在眉睫。

论述清朝末年的法制改革清朝我中国封建社会的末代王朝,统治了全国达268之久。

以鸦片战争为界,它可分为前期和后期.清朝的前期,经过康、雍、乾三朝100余年相对稳定的统治,无论是经济、政治、文化都取得了超越前朝的明显的发展;而后期,即1840年鸦片战争以后,外国侵略者凭借着不平等条约攫取了中国的经济、政治、司法大权,使中国社会发生巨变-—由一个封建专制国家逐渐变成了半殖民地半封建国家。

与此相对应,前后期的法律制度也显现出不同的特色。

前朝前期,继承发展了汉唐宋明等历代法律制度的成就;清朝后期,由于西方法文化的影响和冲击,使得以儒家伦理为核心的传统法制观念开始更新,中国法律制度开始改革。

清末法制改革是中国法制近代化的开端,也是传统法制向近代化转型的重要标志.一、清末法律变革的主要内容根据慈禧发布的“务期中外通行”的方针,清政府确定了所谓“参考古今,博辑中外"、“折冲樽俎,模范列强”的基本原则,对法制进行了以下几方面的改革:(一)“预备立宪"与宪法文件为了抵制势不可遏的革命运动的历史潮流,敷衍和拉拢要求改革政体的资产阶级立宪派,并进一步取得帝国主义的支持,以巩固清朝的封建专制主义政权,清朝统治者实行了预备立宪的改革活动.可以这样说,“预备立宪”是清政府在20世纪初进行的以预备“仿行宪政”为名的政治欺骗活动。

作为清政府“预备立宪"的一个步骤,光绪三十四年颁布了中国历史上第一部宪法性文件—-《钦定宪法大纲》。

《钦定宪法大纲》共计23条,由“君上大权”和作为附则的“臣民权利义务”两部分构成。

《大纲》规定“君上神圣尊严,不可侵犯“,大量规定了君主的权利,基本的立法权、司法权、解散议会权统率海陆军等权利都掌握在君主手中.至于臣民权利、自由的规定,十分狭窄,根据《大纲》,凡合乎法定“资格”之臣民,有言论、著作、出版及集会结社的自由,有呈诉权、财产权、居住权,臣民只受“法律所定审判衙门之审判". 《大纲》体现了“大权统于朝廷”的精神,突出了皇帝专权,人民无权的特点,给封建专制披上宪法的外衣.但是,这毕竟是在中国法律史上第一次明确规定了臣民的权利义务,这对于启发民智,培养近代的法律意识具有一定的意义;光绪三十三年,清朝设立了资政院、咨议局和议事会,同时拟定了《资政院院章》和《咨议院章程》。

The Inland Travelling Policy about Foreigners of Qing Government in the Latter Qing Dynasty Time 作者: 柴松霞

作者机构: 中国政法大学,北京100872

出版物刊名: 时代法学

页码: 52-57页

主题词: 晚清政府 外国人 内地游历 执照

摘要:晚清时期,国门初开,护照制度开始实行。

一般来说,护照是一个政府控制入境外国人的最基本、最有效的行政手段,本文拟对晚清政府关于来华外国人所持游历执照的政策作一概述。

包括游历执照的分类、主要内容和实施的成效情况。

此种游历执照,亦称“护照”,但与现代意义上的“护照”有很大区别。

是专门注明前往内地游历的通行证件,也起证明持照人身份的作用。

晚清法律改革中的外国人晚清法律改革中的外国人摘要晚清法律改革是中国法制走向近代化的重要环节。

修订法律馆在近十年间先后聘请了几位外国法学家作为修律顾问,他们实际参与立法,在具体的法律起草和修改工作中,发挥了重要的作用。

关键词晚清法律改革外国人作者简介:池建华,上海师范大学人文与传播学院,硕士研究生,研究方向:中国法律史。

中图分类号:D929文献标识码:A文章编号:1009-0592(2013)04-003-02晚清法律改革在中国法制史里是一个重要的阶段,承前启后,影响深远。

“二十八年(1902年),直隶总督袁世凯、两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、会保刑部左侍郎沈家本、出使美国大臣伍廷芳修订法律,兼取中西。

皆如所谓,并谕:‘将一切现行律例,按照通商交涉情形,参酌各国法律,妥为拟议,务期中外通行,有裨治理’。

”①立法作为一项重要的国家权力,通常情况下,外国人的作用有限,而在晚清中国,以冈田朝太郎为代表的外国人实际参与各项立法,起草法律草案,并在其中发挥了重要作用,这不能不说是一个令人深思的现象。

刑律是我国历代封建王朝极为重视的法律,在两千余年的封建社会中,刑律是影响普通民众最广泛的法律,也是历代统治者维护专制统治的最有效工具。

从《法经》到后来的《九章律》、《开皇律》、《唐律疏议》、《宋刑统》、《大明律》、《大清律例》,这些系统完备的刑事律典构成了中国传统法律文化中最重要的刑事法部分。

1840年鸦片战争以降,西方列强的武力一次次地冲击着日益衰微的清王朝封建统治。

领事裁判权等司法权的出现深刻警示着中国传统法律变革的紧迫性。

如何在复杂的国际国内环境下运用西方国家所谓的法治文明去改变中国,成为各界人士思考探索的焦点。

封建刑罚的残酷性日益成为西方国家批评的对象,并且直接阻碍了领事裁判权的收回,因此对《大清律例》进行修改,以致颁行一部新的刑事法典成为优先考虑的问题。

然而,当时的中国人对西方资产阶级法律制度知之甚少,急需增加了解。

沈家本任职的修订法律馆主要承担了这一翻译工作。

在短短几年时间里,就先后译出了法兰西刑法、德意志刑法、日本刑法论等共26种西方法律法规,这些译作为晚清法律改革提供了重要参考。

但是,译作毕竟有其局限性,并不能完全呈现西方法律精神,最直接的方法是直接向外国聘请法律专家来参与立法,其中又以日本法学家居多。

修订法律馆在近十年期间,前后聘请了多位日本法学家。

其中,冈田朝太郎作为日本刑法学者,与沈家本等中国刑法学者一起,直接参与了《大清新刑律》的起草和修改工作。

他还直接参与到礼法之争的过程中,站在法理派的立场上,撰写了一些文章,例如《论大清新刑律重视礼教》、《冈田博士论刑律不宜增入和奸罪之罚则》、《冈田博士论子孙违犯教令一条应删去》、《死刑宜止一种论》。

在实际立法过程中,其主要观点集中在变革中国封建正统法律思想,引入西方资产阶级法律文化,这不仅体现在《大清新刑律》的体例安排上,还体现在具体内容中。

1905年,章宗祥、董康合译《日本刑法》,其篇章分为“第一编总则、第二编关于公益之重罪轻罪、第三编对身体财产之重罪轻罪、第四编违警罪”。

冈田朝太郎作为日本刑法巨擘,刑法理论知识渊博。

《大清新刑律》“总则、分则”的体例安排与《日本刑法典》十分接近。

我国刑法体例经过千年变革,最终定型为《大清律例》“名例律、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律”七篇样式,有其中国历史发展的合理性。

而《大清新刑律》的体例使其成为一部现代意义上的专门刑法典。

在《大清新刑律》总则中,明确规定了罪刑法定原则,这是中国刑事法律走向近代化的一个标志。

中国传统律典中的罪刑擅断和比附援引,一直饱受西方人士的诟病,他们认为这完全与法治文明相悖。

唐《名例律》规定:“诸断罪而无正条,其应出罪者,则举重以明轻,其应入罪者,则举轻以明重。

”至《大清律例》,在某种程度上主张依法定罪量刑,但与罪刑法定内涵不同。

《大清律?刑律?断狱》“断罪引律令”条规定:“凡断罪,皆须具引律例,违者笞三十。

……其特旨断罪,临时处治,不为定律者,不得引比为律。

”同时,《大清律》又承明律,在《大清律?名例》“断罪无正条”条规定:“凡律令该载不尽事理,若断罪无正条者,引律比附,应加应减,定拟罪名,议定奏闻。

若辄断狱,致罪有出入,以故失论。

”在封建中国,比附援引和类推适用的大多是违犯礼义纲常的封建伦理行为,这也是中国法律传统的一个鲜明特征。

罪刑法定原则的内容要义是法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。

冈田朝太郎在新刑律起草过程中,强调“中国向用法定主义,故官吏断狱,必根据于大清律。

然杂犯不应为律,语意不明,何事不应为,仍由裁判官以己意断,非纯粹的法定主义也。

新定刑草,凡大清律不明白之处,全行删去,一切犯罪之行为,皆列刑草中,其不列刑草者,不为犯罪。

将来刑草实施,则中国刑事制度,一变而为纯粹法定主义,与文明各国无异也”。

《大清新刑律》颁行后,京师大学堂总监督刘廷琛极尽责难,为此,冈田朝太郎在《论大清新刑律重视礼教》一文中,尖锐地指出刘廷琛“蔑视论理之定则,诬谤(新律)所采之主义,意在破坏新律”。

此处冈田博士即强调了新律中的罪刑法定原则。

然而,“儒家的道德或礼教,在过去得法或刑的弼教,支配中国社会近两千年。

在中国采用西方的法律制度以后,儒家的道德持续不断影响中国人的社会生活。

其结果,西方化的法律,在地位与功用上,均受到限制。

”罪刑法定原则在中国的确定只是形式上的,但这不能忽略其在中国刑法近代化进程中的意义。

《大清新刑律》在罪名和刑罚等具体内容上的争论至今仍是学界研究的热点。

“这部新刑律,才把我国数千年来的传统精神予以停止。

其中除将官秩服制良贱等阶级一概废除外,对于根深蒂固的伦常观念,大大地予以一次打击。

因此而引起了历史上有名的新旧之争。

”新派亦称法理派,以修订法律大臣沈家本为代表,支持者有董康、杨度、江庸等。

旧派亦称礼教派,以军机大臣张之洞、江苏提学使劳乃宣为代表,响应者有袁世凯、刘廷琛、吉同钧等。

双方争论的问题主要集中在“干名犯义”、“,存留养亲”、“无夫奸”及“亲属相奸”、“子孙违反教令”等方面。

“无夫奸”及“亲属相奸”在中国传统伦理中是严重违犯礼教道德的行为,礼教派坚持认为应当写入新律,以示教化。

而法理派援引欧洲各国法律,发现并无此种规定,说明此行为没有必要写入刑律,否则有违刑法潮流。

冈田朝太郎认为,“所有一般法律思想,无不以属于道德范围之恶事,与属于宗教范围之罪恶,概置诸法律之外”,“其余如单纯和奸、纳妾、调奸等罪,东西各国刑律中殆至绝迹。

”冈田博士巧妙地利用清廷及沈家本“参酌古今、博辑中外”的修法思想,最大程度上使其能被顽固的守旧势力接受,虽然最终结果是《暂行章程》中写入了“无夫妇女通奸罪”,这也充分说明了中华法系基本伦理价值与西方资产阶级法律思想不可避免的冲突。

而对于“子孙违反教令”一条,在以“亲亲”、“尊尊”为核心的纲常伦理中,当然是一种违犯行为,可以处以刑罚处罚。

礼教派认为“子孙治罪之权,全在祖父母、父母,实为教孝之盛轨。

”冈田博士在《冈田博士论子孙违反教令一条应删去》一文中,对此有较为全面的阐述。

一方面,他认为子孙违反教令所指范围不明确,容易使一些原本属于道德纲常范围内的行为被科以刑罚,这样完全与刑法基本精神不符。

另一方面,对于子孙违反教令的行为,祖父母、父母完全可以用教育感化的方式,而不必诉诸刑罚,这样也可更好地维护良好的家庭关系。

简单的惩戒即可解决争端,又何必动用国家强制力。

对于“存留养亲”等问题,法理派多是以上述基本价值取向回应。

冈田朝太郎对于中国广泛存在的死刑也进行了探讨,他认为“此次中国之改正刑法草案,其他部分均有进步足徵,独于死刑之规定,仍不免固持旧习,致使人人注目。

”② 在历时近十年的晚清法律改革中,修订法律馆是主要的立法机构,改造旧法,起草新法,大多与该机构有关。

晚清法律改革是一个系统全面的工程。

而在整个晚清法律改革中,《大清新刑律》所产生的争论最多最激烈,冈田朝太郎等外国人作用突出。

该律集中全面地体现了外国人在晚清法律改革中的作用虽然他们带来了最新的法律制度和法律思想,但最后没有在中国这块古老的土地上生根发芽,这只能说是一个时代的悲剧!晚清法律改革所制定的法律,结局各异,但是“它们的颁布和实施意味着确立了如何对待西方法律与本国传统关系的指导思想和原则,它们所创立的新型法律体系和名词一直延续至今。

如果说20世纪初的这场法律移植运动影响乃至决定了今日中国法律的基本面貌,这一评价是不怎么过分的。

”有外国人参与的晚清法律改革没有真正进行下去,清王朝的覆灭早早地断送了那一代人的努力,现在,作为后来人,我们无法想象如果法律改革的成果能够在中国具体实施,现在的中国会是怎样的一番局面。

晚清法律改革在相关领域中取得的一些成果在乱世纷争中消失殆尽,这些都与明治维新后的日本截然不同,日本借鉴法德等欧陆列强是全方位的,从经济到政治,从法律制度到社会生活,他们真正落实到实际中。

而晚清只是妄图通过简单的法律改革来缓和国内日益动荡的局面,其结局可想而知。

“从世界法律史看,一国在创建、发展本国法律时,引介、吸收异域法律经验很久以前就已是普遍采用的手段,这已成为世界法律史演变的一项规律。

一个半世纪以前中国引介域外法肇始之际,尽管确有一定的被动和偶然,但实际上也是确有这种需要,也恰恰印证了法律演变的这一规律。

”历史中的人物不能以现代人的标准去评价,因为如何去分析评价历史事件,也是一个必然充满争论的话题,但是晚清法律改革开启了中国的法制近代化,这是学界的共识。

以沈家本、伍廷芳为代表的中国人和以冈田朝太郎、松冈义正为代表的外国人,在晚清法律改革中相互配合,能够以包容心态采用西方资产阶级法律制度,同时囿于时代及个人局限性,又保留了一些封建传统。

而这些传统实际上是中国封建社会两千余年发展历程中极为重要的一部分,它们支撑着社会基本架构,延续着中华文明,礼法结合为特征的中国传统法也在不断地发展。

外国人虽然拥有丰富的西方法学知识,但是面对根深蒂固的封建论理纲常,他们也是没有足够的勇气去改变的,这也是值得我们反思的地方。

注释:①蒲坚主编.中国法制史参考资料.中央广播电视大学出版社.1989年版.第138页.②关于冈田朝太郎对于死刑的观点,请参阅冈田朝太郎《死刑宜止一种论》;何勤华,魏琼编.董康法学文集.中国政法大学出版社.2005年版.第706-712页.参考文献:[1]李秀清.法律移植与中国刑法的近代化――以《大清新刑律》为中心.法制与社会发展.2002(3).[2]马汉宝.法律思想与社会变迁.北京:清华大学出版社.2008.[3]王伯琦.近代法律思潮与中国固有文化.北京:清华大学出版社.2005.[4]尹伊君.社会变迁的法律解释.北京:商务印书馆.2003.[5]李秀清.域外法的引介及法律人的担当.法学论坛.2011(2). ------------最新【精品】范文。