秦岭古栈道

- 格式:doc

- 大小:1.89 MB

- 文档页数:8

子午道曾达到鼎盛的秦岭古道子午道是蜿蜒在千山万壑的秦岭腹地中,沟通京城长安与汉中、巴蜀及其他南方各地的一条重要通道。

一分为二的秦岭古道子午道,也称子午栈道,其得名不同于秦岭中的陈仓道、褒斜道和傥骆道是以地名或河流名称命名,子午道从长安出发穿越秦岭时,相当长的一段都是以正南正北的方向延伸,由于古代以北方为子,南方为午,故名子午道。

子午道在秦岭中的路线在不同历史时期走向并不一致。

秦汉魏晋时期的子午道,大致由长安南丰峪口为起点进入秦岭子午谷,再从其南的腰竹岭沿直河(今石泉河)向南,转而西达石泉、洋县、汉中。

子午道从长安出发穿越秦岭时,很长一段都是以正南北方向延伸,由于古代以北方为子,南方为午,故名子午道。

子午道全长足有千里,其中穿行于山间的谷道占到80%以上,道路崎岖,沿线居民稀少。

但西晋后,秦岭以北的子午道北段和西乡县子午镇以西的子午道南段则沦为旧道,秦岭以南至西乡县子午镇的子午道中段走向发生巨大变化。

大致是从宁陕县江口镇折向西南,溯冷水河谷至关帝庙,又折南翻越鸡公梁至七里沟口,进入月河河谷,经宁陕老城、汤坪入石泉县境,过青草关、两河口到西乡县子午镇,是为子午道新线。

不过,子午道改行新线后,旧线并未废弃,只是新线去汉中比旧线更捷近,而旧线去汉阴、安康更有优势。

西晋后,秦岭以北的子午道北段和西乡县子午镇以西的子午道南段则沦为旧道。

从卫星遥感影像图上看会更加清楚,你会惊奇地发现秦岭中河水和溪流是如此地密集。

其实倒也不用惊奇于子午道的走向,因为当古人企图穿越秦岭这个南北平均宽达200多公里,长800多公里的一个庞大山系时,沿着河流冲刷出的河谷溯游而上是自然而然的选择,而巍峨秦玲恰恰还是长江流域与黄河流域的分水岭,这点从卫星遥感影像图上看会更加清楚,你会惊奇地发现秦岭中河水和溪流是如此地密集,就是这无数条水流,千万年来侵蚀切割着秦岭,造就了千沟万壑、崇山峻岭。

子午道改行新线后,旧线并未废弃,只是新线去汉中比旧线更捷近,而旧线去汉阴、安康更有优势。

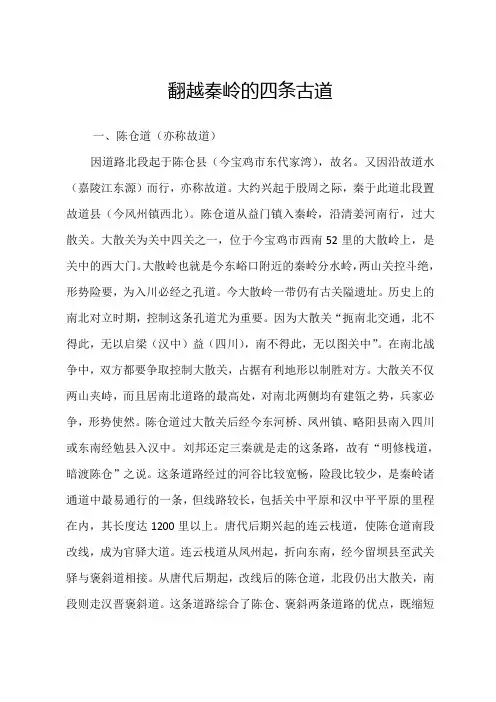

翻越秦岭的四条古道一、陈仓道(亦称故道)因道路北段起于陈仓县(今宝鸡市东代家湾),故名。

又因沿故道水(嘉陵江东源)而行,亦称故道。

大约兴起于殷周之际,秦于此道北段置故道县(今风州镇西北)。

陈仓道从益门镇入秦岭,沿清姜河南行,过大散关。

大散关为关中四关之一,位于今宝鸡市西南52里的大散岭上,是关中的西大门。

大散岭也就是今东峪口附近的秦岭分水岭,两山关控斗绝,形势险要,为入川必经之孔道。

今大散岭一带仍有古关隘遗址。

历史上的南北对立时期,控制这条孔道尤为重要。

因为大散关“扼南北交通,北不得此,无以启梁(汉中)益(四川),南不得此,无以图关中”。

在南北战争中,双方都要争取控制大散关,占据有利地形以制胜对方。

大散关不仅两山夹峙,而且居南北道路的最高处,对南北两侧均有建瓴之势,兵家必争,形势使然。

陈仓道过大散关后经今东河桥、凤州镇、略阳县南入四川或东南经勉县入汉中。

刘邦还定三秦就是走的这条路,故有“明修栈道,暗渡陈仓”之说。

这条道路经过的河谷比较宽畅,险段比较少,是秦岭诸通道中最易通行的一条,但线路较长,包括关中平原和汉中平平原的里程在内,其长度达1200里以上。

唐代后期兴起的连云栈道,使陈仓道南段改线,成为官驿大道。

连云栈道从凤州起,折向东南,经今留坝县至武关驿与褒斜道相接。

从唐代后期起,改线后的陈仓道,北段仍出大散关,南段则走汉晋褒斜道。

这条道路综合了陈仓、褒斜两条道路的优点,既缩短了线路,又平坦易行,故成为川陕之间的主要通道。

唐代后期所说的褒斜道,多指改线后的陈仓道。

元明清时代,这条道路是连接川陕和北京通往西南的主要官驿大道。

这条道路虽然线路较长,但平坦易行,历代战争中的激烈战斗场面无不发生在此道上。

二、褒斜道关中地区通往汉中、四川的交通干道之一,因沿斜水、褒水而行,故名。

大约兴起于殷周,作为干道则始于汉。

《史记·河渠书》说,“故道,多阪回远,今穿褒斜道少阪,近四百里”。

这条道路从今岐山县五丈原东侧的斜峪关入秦岭,沿斜水(今石头河)南行,越过老爷岭,向西折入桃川河,越过褒斜二水支流分水岭五里坡,进入褒水支流红岩河,经过太白县虢川塬,折向西南到达江口镇,再沿褒河入汉中。

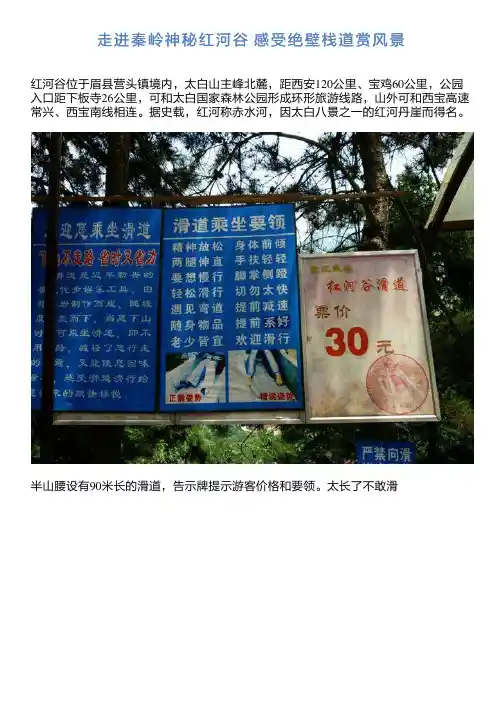

走进秦岭神秘红河谷 感受绝壁栈道赏风景

红河谷位于眉县营头镇境内,太白山主峰北麓,距西安120公里、宝鸡60公里,公园入口距下板寺26公里,可和太白国家森林公园形成环形旅游线路,山外可和西宝高速常兴、西宝南线相连。

据史载,红河称赤水河,因太白八景之一的红河丹崖而得名。

半山腰设有90米长的滑道,告示牌提示游客价格和要领。

太长了不敢滑

滑道的路口

绝壁上的栈道是这样架设的:在石壁上凿洞,然后用钢筋、钢管、钢板铺设。

唯一平坦的一段,歇歇脚、赏赏景、拍拍照。

从山下往上拍, 前面的路还是很艰难哟!

从山下往上拍, 前面的路还是很艰难哟!

从山下往上拍, 前面的路还是很艰难哟!

终于上来了,回头看看自己走过的路,脚下是空的。

上到一半就害怕了。

上去害怕下又不敢。

旁边就是悬崖峭壁,

风景随手拍

风景随手拍

风景随手拍

休息好了,继续向上

终于快到头了

栈道的尽头

终点终于到了

观景台上“好汉”们都在抢位拍照。

“下山步道” 我没有胆量再从栈道返回,再说走台阶对膝关节损失太大。

下山的路也不好走,既陡又滑,路面上有一层细沙,S型迂回还是要好走些。

本文作者:虾看。

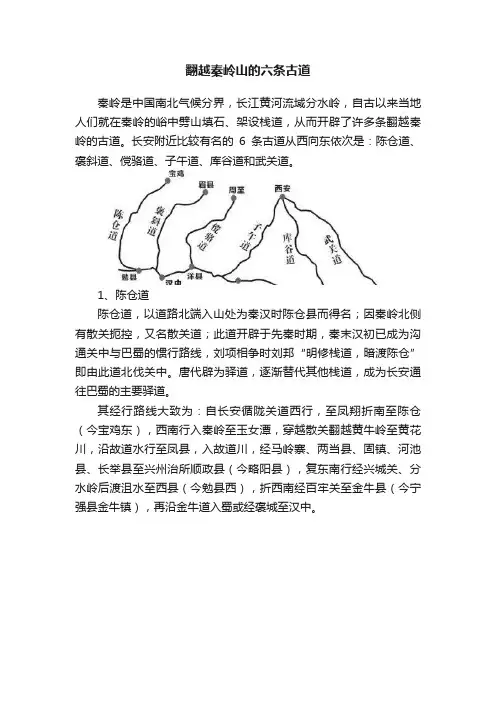

翻越秦岭山的六条古道秦岭是中国南北气候分界,长江黄河流域分水岭,自古以来当地人们就在秦岭的峪中劈山填石、架设栈道,从而开辟了许多条翻越秦岭的古道。

长安附近比较有名的6条古道从西向东依次是:陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、库谷道和武关道。

1、陈仓道陈仓道,以道路北端入山处为秦汉时陈仓县而得名;因秦岭北侧有散关扼控,又名散关道;此道开辟于先秦时期,秦末汉初已成为沟通关中与巴蜀的惯行路线,刘项相争时刘邦“明修栈道,暗渡陈仓”即由此道北伐关中。

唐代辟为驿道,逐渐替代其他栈道,成为长安通往巴蜀的主要驿道。

其经行路线大致为:自长安循陇关道西行,至凤翔折南至陈仓(今宝鸡东),西南行入秦岭至玉女潭,穿越散关翻越黄牛岭至黄花川,沿故道水行至凤县,入故道川,经马岭寨、两当县、固镇、河池县、长举县至兴州治所顺政县(今略阳县),复东南行经兴城关、分水岭后渡沮水至西县(今勉县西),折西南经百牢关至金牛县(今宁强县金牛镇),再沿金牛道入蜀或经褒城至汉中。

2褒斜道褒斜道系古代长安穿越秦岭通达陕南、四川的又一驿道。

因沿渭水支流斜水与汉水支流褒水两条河谷而行,北入口在眉县斜谷,南出口在汉中褒谷,故称褒斜道。

此道历史最为悠远,是秦汉时期咸阳、长安通往陕南、四川的主要驿路。

《史记》称关中南往巴蜀,“栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口”。

其经行路线大致为:自古长安经户县折西过周至、眉县,由斜谷口入秦岭,沿斜水东侧南行,经鹦鹉嘴、下寺湾,越老爷岭入桃川谷,西过灵丹庙、杜家坪,登五里坡,进入褒水上源之一的红岩河上游(今太白县城所在地嘴头镇),再折向西南行,经两河口、关山街、古迹街、西江口镇、孔雀台、马道镇、褒姒铺,穿石门或越七盘岭出褒谷口,经褒城到达汉中。

当年李白来往于秦蜀,走的就是这条险要栈道,所以他写出了“蜀道难,难于上青天”的千古绝唱。

褒斜栈道到褒谷口时被迫停工,此时是东汉永平年间。

汉明帝闻讯后召集全国的能工巧匠商议,随后下诏采用“火焚水激”的物理方法在这里开凿一条长15米,高宽约4米的穿山隧洞,称为石门,这是世界交通史上第一座人车并行的通车隧道。

秦岭古栈道【高清大图】古代人们为了越过秦岭,开拓了不少道路,其中主要有嘉陵道(陈仓)褒斜道,傥骆道、子午道和丹灞道,这五条古道是连接关中到陇蜀的主要通道。

陈仓道(嘉陵道)首先是嘉陵道,嘉陵道又叫陈仓道,从陈仓(宝鸡)沿扦水(今清姜河)经大散关上行至秦岭主梁,又沿嘉陵江支流下行到凤州(今凤县)经褒城到南郑(汉中)从长安到汉中这条路最长但比较平坦,并且有嘉陵江水运之便,所以直至今日陈仓道交通依然十分频繁。

明修栈道、暗渡陈仓,就是指的这条古道。

嘉陵道北段宝鸡大散关位于宝鸡市南郊秦岭北麓,自古为“川陕咽喉”。

楚汉相争时韩信“明修栈道,暗渡陈仓”就从这里经过;三国时曹操西征张鲁亦经由此地;据陈寿《三国志》记载:“(建兴六年)春,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之。

”是一个很重要战略位置,以及交通枢纽。

位于陕西省宝鸡县南大散岭上。

北连渭河支流,南通嘉陵江上源。

散关当山川之会,扼西南、西北交通要道枢纽。

亦称崤谷。

今川陕公路、宝成铁路由此通过。

大散关亦称散关,关中四关之一,为周朝散国之关隘,故名散关。

这里山势险峻,层峦叠嶂,大有“一夫当关,万夫莫开”之势。

因其扼南北交通咽喉,自古为“川陕咽喉”、兵家必争之地。

据史料记载,大散关曾发生战役70余次。

楚汉相争时韩信“明修栈道,暗渡陈仓”就从这里经过;三国时曹操西征张鲁亦经由此地;据陈寿《三国志》记载:“(建兴六年)春,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之。

”川陕公路、宝成铁路穿关而过,千年天堑变通途,一批旅游场馆业已兴建。

山岩上所留前人镌刻的“古大散关”几字尚见。

大散关,亦称“散关”。

位于宝鸡市南郊川陕公路19.5公里处的清姜河岸。

因置关于大散岭而得名(一说因散谷水而得名)。

为陕西省重点文物保护单位。

其遗址、范围为南起秦岭梁,北至二里关。

散关设于西汉(一说散关之名最晚当始于秦代),废弃于明末。

现在关址处立有:“秦岭”石碑一块。

在散关岭上的古散关关门遗址东面,立有“古大散关遗址”石碑一块。

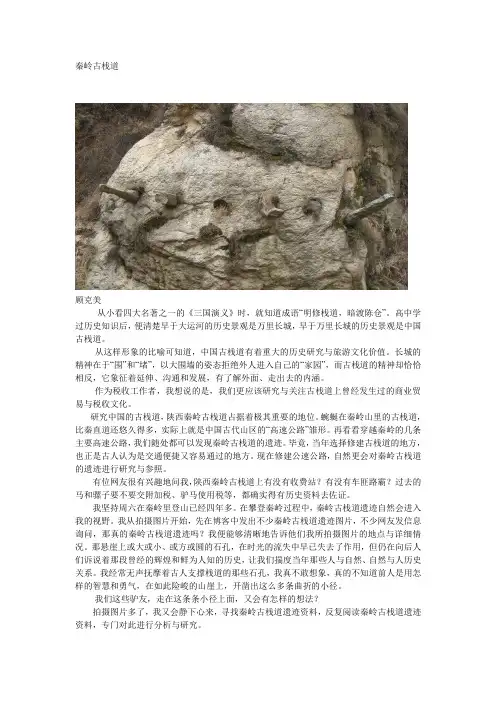

秦岭古栈道顾克美从小看四大名著之一的《三国演义》时,就知道成语“明修栈道,暗渡陈仓”。

高中学过历史知识后,便清楚早于大运河的历史景观是万里长城,早于万里长城的历史景观是中国古栈道。

从这样形象的比喻可知道,中国古栈道有着重大的历史研究与旅游文化价值。

长城的精神在于“围”和“堵”,以大围墙的姿态拒绝外人进入自己的“家园”,而古栈道的精神却恰恰相反,它象征着延伸、沟通和发展,有了解外面、走出去的内涵。

作为税收工作者,我想说的是,我们更应该研究与关注古栈道上曾经发生过的商业贸易与税收文化。

研究中国的古栈道,陕西秦岭古栈道占据着极其重要的地位。

蜿蜒在秦岭山里的古栈道,比秦直道还悠久得多,实际上就是中国古代山区的“高速公路”雏形。

再看看穿越秦岭的几条主要高速公路,我们随处都可以发现秦岭古栈道的遗迹。

毕竟,当年选择修建古栈道的地方,也正是古人认为是交通便捷又容易通过的地方。

现在修建公速公路,自然更会对秦岭古栈道的遗迹进行研究与参照。

有位网友很有兴趣地问我,陕西秦岭古栈道上有没有收费站?有没有车匪路霸?过去的马和骡子要不要交附加税、驴马使用税等,都确实得有历史资料去佐证。

我坚持周六在秦岭里登山已经四年多。

在攀登秦岭过程中,秦岭古栈道遗迹自然会进入我的视野。

我从拍摄图片开始,先在博客中发出不少秦岭古栈道遗迹图片,不少网友发信息询问,那真的秦岭古栈道遗迹吗?我便能够清晰地告诉他们我所拍摄图片的地点与详细情况。

那悬崖上或大或小、或方或圆的石孔,在时光的流失中早已失去了作用,但仍在向后人们诉说着那段曾经的辉煌和鲜为人知的历史,让我们揣度当年那些人与自然、自然与人历史关系。

我经常无声抚摩着古人支撑栈道的那些石孔,我真不敢想象,真的不知道前人是用怎样的智慧和勇气,在如此险峻的山崖上,开凿出这么多条曲折的小径。

我们这些驴友,走在这条条小径上面,又会有怎样的想法?拍摄图片多了,我又会静下心来,寻找秦岭古栈道遗迹资料,反复阅读秦岭古栈道遗迹资料,专门对此进行分析与研究。

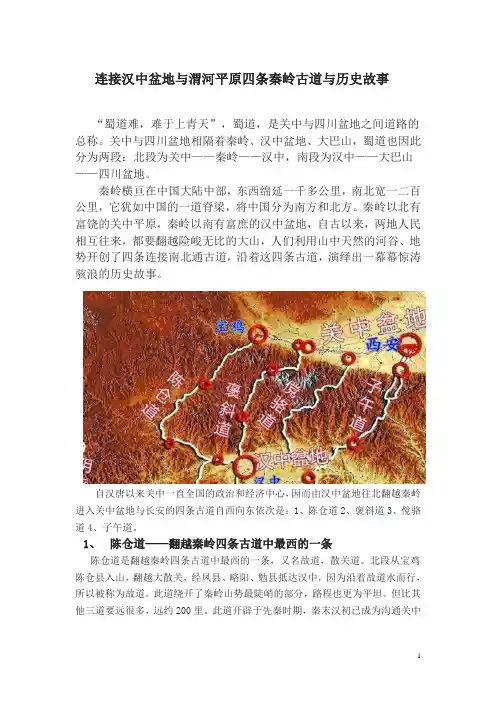

连接汉中盆地与渭河平原四条秦岭古道与历史故事“蜀道难,难于上青天”,蜀道,是关中与四川盆地之间道路的总称。

关中与四川盆地相隔着秦岭、汉中盆地、大巴山,蜀道也因此分为两段:北段为关中——秦岭——汉中,南段为汉中——大巴山——四川盆地。

秦岭横亘在中国大陆中部,东西绵延一千多公里,南北宽一二百公里,它犹如中国的一道脊梁,将中国分为南方和北方。

秦岭以北有富饶的关中平原,秦岭以南有富庶的汉中盆地,自古以来,两地人民相互往来,都要翻越险峻无比的大山,人们利用山中天然的河谷、地势开创了四条连接南北通古道,沿着这四条古道,演绎出一幕幕惊涛骇浪的历史故事。

自汉唐以来关中一直全国的政治和经济中心,因而由汉中盆地往北翻越秦岭进入关中盆地与长安的四条古道自西向东依次是:1、陈仓道2、褒斜道3、傥骆道4、子午道。

1、陈仓道——翻越秦岭四条古道中最西的一条陈仓道是翻越秦岭四条古道中最西的一条,又名故道,散关道。

北段从宝鸡陈仓县入山,翻越大散关,经凤县、略阳、勉县抵达汉中,因为沿着故道水而行,所以被称为故道。

此道绕开了秦岭山势最陡峭的部分,路程也更为平坦。

但比其他三道要远很多,远约200里。

此道开辟于先秦时期,秦末汉初已成为沟通关中与巴蜀的惯行路线,刘邦北伐关中便走的是陈仓道,所谓“明修栈道,暗渡陈仓”。

据《史记·高祖本纪]》记载:项羽自封为西楚霸王后,就向各诸侯分封领地,把土地肥沃,易守难攻的四川盆地、汉中盆地分封给刘邦,立为汉王。

刘邦在去领地途中令部下烧毁了栈道,他这是向项羽表白没有向东扩张的意图。

刘邦待具备了一定的实力后,便抓住时机迅速挥师东进,其野心是要与项羽一争天下,韩信出了“明修栈道,暗度陈仓”的计策。

陈仓是刘邦进入关中的必经之地,两地之间有险山峻岭阻隔,又有雍王章邯的重兵把守。

刘邦按韩信的计策派了最信任的大将——樊哙带领一万人去修五百里栈道,并以军令限一月内修好。

当然,这样浩大的工程即使三年也不可能完成。

寻访秦岭古栈道当年徒步汉江,古栈道闯入视野。

后来写过一个很长的稿子,不卖座,也就丢下了。

谁承想,前两年贴了一些在网上,竟然招来东京电话,原来是NHK看到了,他们要拍古栈道。

老实说。

这个电话让我心里有点慌,有点虚。

看到过一个资料,日本人对其古代道路的研究深度让人感叹:他们甚至应用空间摄影等技术,测量了当年修筑的10-15米的沟状通过台地和凿开丘陵的道路痕迹。

这些道路是在公元七世纪(600年代)由大和政权建设的,当时以首都平城京(今奈良市郊外)为中心,有通向本州、四国、九州三岛及附属诸岛的七条干线道路,全长大约6500公里,被称为“七道驿路”……可我们呢?我们做过些什么?几年前漂流汉江,才又捡起古栈道一次次重新跑。

行走在秦巴山中汉江两岸,行走在自然和祖先宽大的胸怀中,我满心惶惑和茫然,觉得有一种进入一个既熟悉又陌生的迷宫的感觉。

觉得自己触摸到了一种美――一种流淌在我们血脉里的,被我们一直忽视的然而却是真正属于我们自己的美。

莽莽秦岭分界我国南北气候,巍峨挺拔,高峻险陡,栈道的选线大多是在羊肠小道的基础上因水而成,沿着河谷前进。

因远古时无水文资料,分布于河谷近侧的道路每遇洪水常被淹没。

于是,就只有将路基逐渐升高。

年复一年,越升越高。

如褒斜道南段汉魏时下游高约8米,中游高约5米,上游高约2至3米。

隋唐以后,谷口一段已高达20至30米了。

至明清,谷口一段高70至300米,中段也达30至70米了。

有些地方仅升高路基还是不行,这时,真正的“栈道”出现了。

何谓栈道?诸葛亮先生总结说:“其阁梁一头人山腹,一头立柱于水中”;又一古人顾祖禹说:“缘坡岭行,有缺处,以木续之成道,如桥然,所谓栈道也”;今人郭荣章先生说;“何谓栈阁,即在陡峻的山崖间,凿石架木,下撑以柱,上覆以板所构成的通道”。

这几条艰险的古栈道,是一个早于万里长城的巨大土木工程,也是中国古代的国家级“高速公路”。

与那条后来不知怎么被侍弄成中华民族象征的绕国大墙相比,它们的主要作用不在防御而在沟通。

《秦栈图》:中国千年古栈道之图◎ 刘家信秦栈,古称秦蜀古道,是当时穿越高山屏障、沟通陕川的一种特殊形式的交通要道。

《秦栈图》是一幅表示古栈道的路线图,详尽注出了沿线驿站店铺及群山江河的一种专题图。

该图共涉及三条栈道,分别是陈仓道(由宝鸡经风县、留坝到汉中)、褒斜道(由留坝至汉中,与陈仓道一段共用)、金牛道(由汉中至四川,仅表示了陕西境内一段)。

秦岭山中的著名栈道栈道,又称阁道、复道、栈阁,或故道等,这是中国古代在秦岭、大巴山一带的悬崖陡壁上凿孔、架木桩,最后铺上木板而成的供人行及车辆通行的专用道路。

为了保障安全,在栈道临河一侧及拐弯处,还装有栏杆,以防人马车辆坠入河中。

为防止悬崖陡壁上土石下坠砸伤来往人畜,还加盖顶棚,故称阁道。

秦蜀道是一项极为宏伟的巨大工程。

贯通秦岭天堑的多条栈道,实现了南北、东西的融合联通。

秦岭是中国地理上的南、北分界线,曾被形象概括为“南舟北马、北雪南桃”和“南稻北粟”,促进了关中与巴蜀两个天府之国的经济发展和文化交流。

秦岭山中的著名栈道主要有五条(由西向东计):秦蜀道(北栈陈仓道、南栈金牛道)、褒斜道、傥骆道、子午道和蓝武道。

《秦栈图》包含的内容主要有秦蜀道和褒斜道(南段)。

中国古栈道有着悠久的历史,它始于春秋、战国,兴于周、秦,盛于汉、唐。

《战国策·秦策》载,“栈道千里,通于蜀汉”,颜师古注:“栈道,阁道也。

”工程浩大的栈道,盘曲群山,“飞梁架绝峻,栈道接危峦”。

据史料记载:在鼎盛时,栈道路面平阔,可行马车,五里一阁,十里一亭,500公里大栈,约有各类建筑6000余个,其势壮伟宏观。

仅以秦栈古道为例,其长度超过1000公里,规模可与万里长城和京杭大运河媲美,被人们誉为中国的“三绝”。

修筑栈道的历史作用,可谓极为深远,在中国历史上曾导致秦伐蜀、灭巴、亡楚的重大历史事件,促进了中国的统一大业,创建了辉煌的华夏文明。

同时,秦朝的立国和亡国均与栈道工程紧密相连、息息相关,没有栈道就很难出现强汉盛唐的局面,可以说,栈道改变了中国历史命运的进程。

褒斜栈道的典故

褒河栈道历史典故:在秦岭山脉中,连接关中和汉中最近最早的栈道就是褒斜古道,它由关中的斜水(今眉县石头河)沿河谷和山势穿越秦岭山脉,从汉中城北褒河而出。

战国时期,秦国为了统一巴蜀,对褒斜古道大加改建,建成褒斜栈道。

褒斜栈道大大增强了秦国实力,加快了统一中国进程,是中央王朝与西南地区联系的大动脉。

到了唐宋时期,褒斜栈道是兵马行进的必经之路,同时也是商旅南北通行要道。

如今的褒斜栈道历经岁月剥蚀,当年逶迤秦岭山中的古道雄姿早已荡然无存,只留有栈道开山凿石铺设支架、路面的石孔依然清晰地记载着那段历史。

其中留坝县青桥驿、马道镇、武关驿镇、江口镇古栈道遗址保留完整;和褒斜栈道息息相关的“寒溪夜涨”、“汉相国萧何追韩信至此”的碑记和修葺一新的“凤鸣禅寺”仍留存于世,成为考察研究古栈道的重要历史资料。

1971年修建褒河水库时,栈道遗迹中见证古人智慧的石门淹没在汪洋中。

2000年后开始翻修和恢复历史栈道面貌。

探秘秦岭四大古栈道:子午道“蜀道难,难于上青天。

”巍巍秦岭,如巨屏般横亘于关中平原和四川盆地之间。

关中,是秦汉唐时期中国的政治经济文化中心;西蜀汉中,自古为西南重镇——出于政治军事、商贸文化的需要,两地之间的交通往来频繁,先民凭借自己的智慧与毅力,在万仞千峰间的秦岭寻觅出了道路,后经官方不断修缮,逐渐形成了连通南北的秦岭四大古栈道。

哪四条古道?自东向西:子午道,傥骆道,褒斜道,陈仓道。

“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。

”这四条古道,与发生在这里的风流往事一起,被刻印在历史长卷中。

今天,就让笔者带您走进秦岭四大古栈道中声名最著的子午道:子午道的北端,起于今天的陕西省西安市长安区秦岭终南山子午峪口。

为何叫子午?子为正北,午为正南,子午古道与汉长安城南北中轴线相对,故得名。

它北起秦岭终南山子午峪,南到汉中市西乡县子午镇,全长330公里。

今天的子午道北端,进山有公路,两山间为小溪。

入古道四公里处,金仙观映入眼帘。

金仙观依山而建,道观之上,为一天然巨岩,相传系西汉时期的玄都坛即修建于此,正对汉长安城子午线。

别小看这座道观,历史记载,晚唐时期留学长安的新罗人金可记在此修道,中国道教由此传入韩国,故金仙观被冠以“韩国道教祖庭”。

从金仙观后山一处“通玄”的石门上山,沿山路攀爬20分钟,即可抵达巨岩之巅,相传汉代玄都坛即建于此上。

“玄都”为道教词语,指天界神仙居住之所。

西汉文帝时,在子午谷内随山就势修建了一座祭祀天神的坛,号为玄都坛。

它的神奇之处在于:汉代在终南山修建的玄都坛,与几十公里外、渭河以北的齐天祠,共同构成了汉长安城的建筑基线(即子午线),而这也得到了现代科技的认可。

古人是如何完成这样高难度测绘的?我们不得而知。

笔者登坛,此间鲜有游客来访。

静谧间,举目四望,终南群山环绕,确为风水宝地。

#戳下面的10秒钟短视频#感受一下玄都坛的幽奇吧#在这里做瑜伽不错#打开今日头条,查看视频精彩内容访子午道,如拍古人肩:楚汉相争之时,汉高祖退入汉中,即因循子午道;三国时期,魏延曾向诸葛亮献策沿子午道奇袭伐魏,孔明不同意,这成为后人认定诸葛亮“一生谨慎不爱弄险”的佐证,更因此认为他少奇谋,只适合当参谋长,不适合做统筹全局的战略家。

陕西省秦岭古栈道【高清大图】古代人们为了越过秦岭,开拓了不少道路,其中主要有嘉陵道(陈仓)褒斜道,傥骆道、子午道和丹灞道,这五条古道是连接关中到陇蜀的主要通道。

陈仓道(嘉陵道)首先是嘉陵道,嘉陵道又叫陈仓道,从陈仓(宝鸡)沿扦水(今清姜河)经大散关上行至秦岭主梁,又沿嘉陵江支流下行到凤州(今凤县)经褒城到南郑(汉中)从长安到汉中这条路最长但比较平坦,并且有嘉陵江水运之便,所以直至今日陈仓道交通依然十分频繁。

明修栈道、暗渡陈仓,就是指的这条古道。

嘉陵道北段宝鸡大散关位于宝鸡市南郊秦岭北麓,自古为“川陕咽喉”。

楚汉相争时韩信“明修栈道,暗渡陈仓”就从这里经过;三国时曹操西征张鲁亦经由此地;据陈寿《三国志》记载:“(建兴六年)春,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之。

”是一个很重要战略位置,以及交通枢纽。

位于陕西省宝鸡县南大散岭上。

北连渭河支流,南通嘉陵江上源。

散关当山川之会,扼西南、西北交通要道枢纽。

亦称崤谷。

今川陕公路、宝成铁路由此通过。

大散关亦称散关,关中四关之一,为周朝散国之关隘,故名散关。

这里山势险峻,层峦叠嶂,大有“一夫当关,万夫莫开”之势。

因其扼南北交通咽喉,自古为“川陕咽喉”、兵家必争之地。

据史料记载,大散关曾发生战役70余次。

楚汉相争时韩信“明修栈道,暗渡陈仓”就从这里经过;三国时曹操西征张鲁亦经由此地;据陈寿《三国志》记载:“(建兴六年)春,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之。

” 川陕公路、宝成铁路穿关而过,千年天堑变通途,一批旅游场馆业已兴建。

山岩上所留前人镌刻的“古大散关”几字尚见。

大散关,亦称“散关”。

位于宝鸡市南郊川陕公路19.5公里处的清姜河岸。

因置关于大散岭而得名(一说因散谷水而得名)。

为陕西省重点文物保护单位。

其遗址、范围为南起秦岭梁,北至二里关。

散关设于西汉(一说散关之名最晚当始于秦代),废弃于明末。

现在关址处立有:“秦岭”石碑一块。

在散关岭上的古散关关门遗址东面,立有“古大散关遗址”石碑一块。

中国⼗⼤古栈道作者:东去的⼩河栈道是我国古代在峭岩陡壁上凿孔架桥连阁⽽成的⼀种通道,也是兵家攻守的交通要道,⼯程艰巨,路途险恶,是我国古代交通史上的奇迹。

历史上就有“明修栈道,暗渡陈仓”的战术。

故事说的是:刘邦取汉中后于公元前206年按⼤将韩信的计谋,派少数⼈修栈道,以转移镇守关中西部雍王章邯的注意⼒,暗地⾥沿着西边艰险的陈仓道(即秦栈),北出⼤散关,攻占了陈仓城,进军咸阳。

虽然历经千年风霜,那些古栈道已成往事。

但它深远的影响,悠久的历史将永留史册,犹存的遗迹,仍然昭⽰着我国古代劳动⼈民发展交通的历史功绩,也是我们研究古代交通的重要历史资料。

有兴趣、有时间的朋友们不妨去⾛⾛看看,就当是观光,那也是⼀处处绝美的风景啊!1、⽯门古栈道⽯门栈道被誉为“世界第九⼤奇迹”,全长235公⾥,是古代沟通南北的军事要冲。

⼈们常说:“蜀道难,难于上青天”,可见其险要了。

⼜称“褒斜道”是我国历史上开凿最早、规模最⼤的⼀条栈道,始建于春秋⽽兴盛于西汉隋唐。

它北起关中眉县斜峪关,经太⽩过秦岭穿越⽯门,出褒峪关⼊汉中,全程约500余华⾥。

据传其盛时“五⾥⼀阁、⼗⾥⼀亭、三⼗⾥⼀驿”,共修有各类建筑6000余座。

2、明⽉峡先秦古栈道的“嘉陵云栈”明⽉峡先秦古栈道位于⼴元市朝天区嘉陵江⾕⼝,最险处莫过于朝天明⽉峡的“嘉陵云栈”。

嘉陵云栈乃在两峰对峙的峡⾕悬崖绝壁处凿⽯打孔,穿⽊为粱,横梁⽴柱,架阁作栈。

栈道凌踞于湍流之上,出没于云雾之中,故称“云栈” 。

明⽉峡先秦古栈道是迄今全国所有栈道中,地理位置最险要、形制结构最科学、保存最完好、最具古栈道风貌的⼀处。

3、华⼭长空栈道长空栈道位于华⼭南峰东侧⼭腰,是华⼭派第⼀代宗师元代⾼道贺志真为远离尘世静修成仙,在万仞绝壁上镶嵌⽯钉搭⽊椽⽽筑。

栈道上下皆是悬崖绝壁,铁索横悬,由条⽯搭成尺许路⾯,下由⽯柱固定,游⼈⾄此,⾯壁贴腹,屏⽓挪步,被喻为“华⼭第⼀天险”。

4、天门⼭⿁⾕玻璃栈道与其他栈道不同的是,⿁⾕栈道全线既不在悬崖之巅,也不在悬崖之侧,⽽是全线都⽴于万丈悬崖的中间,给⼈以与悬崖共起伏同屈伸的感觉。

寻秦记(一)秦岭深处,有参天绝壁曰:青石崖。

山峰如斧劈,险峻陡峭,遇大雨天,水聚成瀑,飞流直下,甚为壮观,古曰:秦岭飞涧为宝鸡八景之一。

宝成铁路从此经过,设工作小站,临时停靠,留守工人数名,无居民,荒芜零落。

山峡低处,拔地而起一石峰,上书:古大散关。

陆游《剑南诗稿》曾多次提及此处。

当时南宋军队在关峡南部驻守,与北部的蒙古军队对峙,双方互有攻守,但都难逾越半步。

最后蒙古人远征南亚,迂回云南入境,将南宋灭亡,汉民族第一次被外敌彻底击败,来自北方的游牧部落凭借优秀首领的谋略和骁勇,将我们伟大的汉族政权羞辱的无地自容,爱国志士纷纷投河自尽或隐居山林,空有一腔抱负也只能挑灯看剑了,徒留一些郁闷的诗句在图书馆里,使我们这些爱好古诗词的后人难解情衷,不得其解。

为了寻找答案,我只身前往,访古探幽。

由秦岭车站下车沿铁路线下行,从飞涧中部穿过,看雨水的冲刷痕迹,仿佛是一部古老的典籍,凝重沧桑,见证了一切变幻却悄无声息的默默守立,古代兵士的嘶杀呐喊声已化做山间的回音在来回飘荡,偶尔静心去听,会有阴森的感觉,让人不寒而栗。

好在风景秀丽,由不得人尽情挥洒兴致,写写画画,童真毕现。

就这样为山水所倾情,流连其中,不知觉却走的远了,忘记了回去的路,依稀中听到流水的哗哗声,闻声望去,一水潭碧绿,清澈见底,几只巨蛙伏在水中,警觉的瞪着双眼。

绕过水潭,拨开锯齿状的枝叶,一条容得下一人独行的小路在延伸,枯叶覆盖,有两尺多厚,踩在上面,如履冰雪,让人紧张的出汗,真害怕一脚踏空,命丧荒野,但又疑惑这小路的蹊跷,很想知道这究竟是通往哪里的捷径,为何会出现在这样偏僻的地方?难道有人在大山的深处与世隔绝的生活么?日落西山,天色渐黑,我仍在这羊肠小道上奔走,越是觉得路长,愈是感觉兴奋,其中几番上下,已是翻越了好几座山头了。

借着朦胧月色,终于到了路的尽头,没曾想路的终结却是一白色的巨石当道挺立横陈,一条铁索从上垂下,微风中摇晃着,发出与岩石碰撞的叮当声,想必是要顺着攀登而上才有去处了,于是毫不犹豫的抓住铁索奋力而上,到了上面端详,又是一阶巨石,要走的路在巨石的边缘,是铁杵搭成的栈道,上面垫着不规则的木版,布满了深绿色的青苔,用脚去试,还算结实。

陕西汉中古栈道介绍

陕西汉中古栈道是中国历史上著名的交通线路之一,它连接了汉中和巴蜀地区,成为古代中原地区与西南地区重要的商贸贸易道路。

它全长400余公里,由于地形险峻,需要在崖壁上建造木质栈道。

这些栈道历史悠久,有些已有千年历史。

其中最著名的是陕西汉中至四川广元之间的“秦岭古栈道”,它由秦岭南北两侧的栈道组成,全长约300公里。

这条栈道大约始建于汉代,后来经过多次修缮和扩建,成为古代中原地区与西南地区贸易往来的重要通道。

到了唐代,这条栈道在军事和文化交流上也起到了重要作用。

在明清时期,这条栈道又经过多次加固和修缮,成为更为完整和可靠的交通线路。

今天,这些古栈道已成为中国文化遗产中的珍贵财富,吸引了众多游客前来观赏和探索历史遗迹。

- 1 -。

秦岭古栈道顾克美从小看四大名著之一的《三国演义》时,就知道成语“明修栈道,暗渡陈仓”。

高中学过历史知识后,便清楚早于大运河的历史景观是万里长城,早于万里长城的历史景观是中国古栈道。

从这样形象的比喻可知道,中国古栈道有着重大的历史研究与旅游文化价值。

长城的精神在于“围”和“堵”,以大围墙的姿态拒绝外人进入自己的“家园”,而古栈道的精神却恰恰相反,它象征着延伸、沟通和发展,有了解外面、走出去的内涵。

作为税收工作者,我想说的是,我们更应该研究与关注古栈道上曾经发生过的商业贸易与税收文化。

研究中国的古栈道,陕西秦岭古栈道占据着极其重要的地位。

蜿蜒在秦岭山里的古栈道,比秦直道还悠久得多,实际上就是中国古代山区的“高速公路”雏形。

再看看穿越秦岭的几条主要高速公路,我们随处都可以发现秦岭古栈道的遗迹。

毕竟,当年选择修建古栈道的地方,也正是古人认为是交通便捷又容易通过的地方。

现在修建公速公路,自然更会对秦岭古栈道的遗迹进行研究与参照。

有位网友很有兴趣地问我,陕西秦岭古栈道上有没有收费站?有没有车匪路霸?过去的马和骡子要不要交附加税、驴马使用税等,都确实得有历史资料去佐证。

我坚持周六在秦岭里登山已经四年多。

在攀登秦岭过程中,秦岭古栈道遗迹自然会进入我的视野。

我从拍摄图片开始,先在博客中发出不少秦岭古栈道遗迹图片,不少网友发信息询问,那真的秦岭古栈道遗迹吗?我便能够清晰地告诉他们我所拍摄图片的地点与详细情况。

那悬崖上或大或小、或方或圆的石孔,在时光的流失中早已失去了作用,但仍在向后人们诉说着那段曾经的辉煌和鲜为人知的历史,让我们揣度当年那些人与自然、自然与人历史关系。

我经常无声抚摩着古人支撑栈道的那些石孔,我真不敢想象,真的不知道前人是用怎样的智慧和勇气,在如此险峻的山崖上,开凿出这么多条曲折的小径。

我们这些驴友,走在这条条小径上面,又会有怎样的想法?拍摄图片多了,我又会静下心来,寻找秦岭古栈道遗迹资料,反复阅读秦岭古栈道遗迹资料,专门对此进行分析与研究。

我与博客朋友一起在追寻古栈道的历史。

2009年,我到汉中石门水库参观,还曾经写过批评文章。

当地为了旅游业发展需要,新修建了很长的钢筋水泥混凝土栈道。

那不是文化,不是历史旅游文化的实质与内涵。

我们应该清楚,这里曾经是秦岭褒斜古栈道里最重要的一段。

可惜为了修建水库,大量褒斜古栈道全部被淹入水面以下。

我也不知道这到底是保护文化还是破坏文化。

自古以来,人们把翻秦岭过巴山、连接西北城市西安(以前曾叫长安)和西南城市成都的道路称为蜀道。

“蜀道之难,难于上青天”。

诗仙李白道出了这条道路昔日的艰险。

实际上,秦岭褒斜古栈道也是蜀道中最为重要的一段。

现代有许多人,都认为李白没有走过古蜀道,否则他不会有这样的感叹。

毕竟当年的蜀道也是很好走的。

如同现在的西安至成都的高速公路,方便快捷。

什么是古栈道呢?古人为了解决崇山峻岭里的交通问题,尤其为了解决秦岭这样天然屏障的交通难题,在悬崖峭壁上凿孔、架木桩,最后铺上木板,能够供行人和车辆通行的“专用”道路,便叫古栈道。

我曾经在新闻与网络中,读到陕西省汉中市歌舞剧团美工张维铮的先进事迹。

他最主要的成就就是向人们展示其长卷作品《古栈道》,作品再现了盛唐时期古栈道的繁荣景象。

经过长达20余年的探索,张维铮骑自行车考察千里蜀道,终于将早已从人类视野中消失的古栈道再现在宽1米、长200米的画卷上。

古栈道还有古栈道一些独特的地方。

为了保障安全,在栈道靠河身一侧及拐弯处,有的还装有栏杆,以防人马车辆不慎坠入河中。

为了防止崖壁上土石下坠砸伤来往人畜,还在有些地方的栈道上加盖顶棚。

有顶棚和栏杆的栈道,远远望去好像一长串空中楼阁,故古人又称为“阁道”。

桥梁是横水而过,栈道是傍水而行,栈道中有时也有加盖顶棚的桥梁,所以古人也称栈道为“桥阁”。

据历史文献记载,从当时的京城长安到成都,栈道最盛时期,有栈阁9万余间,每间以3米计算,是27万米,即500多华里,约占西安到汉中全程的三分之一。

在当时,“桥阁”的附近,往往被人为地种植许多树,相当于如今迎宾大道上的绿化树。

时间一长,树自然茂盛粗大。

时间一长,自然便有许多古树残骸遗存。

在周至挂职任县委副书记的著名女作家叶广芩,在她文学作品里曾多次提及栈道和栈道旁的一棵树。

原来,1986年盛夏的一天,叶广芩到佛坪县境内的秦岭深处探访国宝大熊猫。

在一处人迹罕至、只能听见流水声而水影无踪的峡谷地带,她被一棵巨大的枯树深深吸引,古树位于一条古代的栈道旁。

叶广芩怀着好奇的心理上前轻轻地推了一把,结果让她吃惊和震撼的是,这棵在这里立了上千年的古树竟轰然倒塌……经过无数学者与研究人员考证,秦岭山中几条主要古栈道依次为:傥骆道、褒斜道、陈仓道、金牛道、子午道、连云道、米仓道和荔枝道,而且每条道之间都有关联,如秦岭山中的一张网。

也就是古代秦岭山中的高速公路网。

傥骆道,是历史上长安通往蜀地和大西南各地的多条古道中最快捷、也较为著名的一条。

仅听这条古代道路沿途的地名,我们就可以想象当年它的繁华和辉煌———蒸笼场、骡马店、火池坝、牌坊沟、三官庙、三星桥……店铺、商旅、集市的痕迹无处不在。

据历史记载,由于傥骆道穿越的河流峡谷地段比较多,所以在这条路上的悬崖峭壁上修造的栈道多达近百处,约占道路全程的三分之一。

其中傥骆道因为是北从周至骆峪进秦岭,南从洋县傥水河谷出到汉中,进出口各取地名中一字,所以叫傥骆道,全长240公里,是当年所有栈道中长安往汉中方向最近、也最险峻的一条古道。

途中要翻越太白山周围的五六座分水岭,所经地带至今人烟稀少、猛兽出没。

史料记载:傥骆栈道五里一邮,十里一亭,三十里则设驿置……这些凌空飞架的栈道蜿蜒于崇山峻岭之间、湍流绿波之上,时而一阁,时而一楼,时而一亭,是何等的考究和华丽,又是多么雄奇和壮美,我们今人很难想象。

遗憾的是,在历代学者专家的文献和有关资料里,关于傥骆道的确切修造年代至今没有一个准确的记载。

最早的历史事件记载为三国时魏国的曹爽曾由此出兵攻蜀,蜀将姜维率兵经此道而伐魏……唐中期以后,傥骆道作为京城的驿道被频繁使用,官员赴任、京城述职、使臣出使等公务活动大多经傥骆道。

元朝以后,该道路因歹人和猛兽出没太多,不再被充作驿道。

解放以后,随着现代交通的发展,傥骆道彻底被人们遗忘了。

如今,偶有探险家、旅行家冒着生命危险步行走傥骆道,他们经常会在悬崖高处、峭壁之上、云岭深处发现一孔孔碗口般大小的石洞,当地的山民会自豪地说:这里曾是当年中国最早的“高速公路”经过的地方。

成语里的“明修栈道,暗渡陈仓”里的“栈道”是指褒斜道。

此道兴建始于殷周,是古时关中通往汉中、四川最著名的交通要道,也是中国最早在悬崖峭壁上开凿的道路。

褒斜古道北起秦岭北坡的斜水(今眉县石头河),沿河谷和山势穿越整个秦岭后从汉中北郊的褒河而出……在7条栈道里,褒斜道最具古道特点。

离开陕南古城汉中,沿褒水一直走到源头,只要越过这段褒水、斜水的分水岭五里坡,便可穿过秦岭,经周至、户县直达长安。

褒斜道因沿褒水、斜水而行,两岸多悬崖峭壁,难以修筑道路,故架栈道以利通行。

整个栈道上为绝壁,下有滔滔不绝的褒水,修筑难度极大,但经过历代的修造,形成了规模宏大、规制整齐、建造精巧的栈道工程。

沿着怪石丛立的褒河河谷,两边悬崖峭壁上遍布形状规则,大小不同的上、下两排方孔。

大方孔为铺设栈道路面所用,小方孔则用来安放支撑路面的支架,形成了中国最为壮观的空中走廊。

这条古栈道之所以名传天下,还得从秦末楚汉战争说起。

公元前208年,楚怀王与众起义军有约在先:谁先攻进咸阳,就立谁为王。

结果刘邦先破秦都。

项羽却恃强背约,自封为“西楚霸王”,封刘邦为“汉王”。

刘邦入汉中后,一把火烧掉了当时关中与巴蜀间的交通要道褒斜栈道,并依张良之计,于公元前206年,一边派人修复被自己烧毁的栈道,一边与韩信带领大队人马,从西边的陈仓道出兵,一举定三秦。

“明修栈道,暗渡陈仓”由此而来。

褒斜道南起汉中褒河镇,褒河是陕南的一条河。

陕南以水而闻名,褒河则以美女而闻名,这个美女就是周幽王的爱妃褒姒“烽火戏诸侯”里那个“一笑倾国”的美丽而幽怨的“冷美人”。

相传褒姒就是汉中褒河人,当时此地属于古褒国,以鱼鲜味美而著称。

褒斜栈道虽然以其直接、通畅、飞檐走壁的特点打通了秦岭天险,但当它走到汉中褒河的时候,却遇到了前所未有的阻力的石山。

原来由于褒谷口这一带地势非常的复杂和险要,尽管古人想尽了办法,但平常在悬崖上打孔埋桩搭建栈道的技术在这里却无法施展。

一时间,褒斜栈道修到褒谷口时被迫停工……此时是东汉永平年间。

汉明帝闻讯后召集全国的能工巧匠商议,随后下诏采用“火焚水激”的物理方法在这里开凿一条长15米,高宽约4米的穿山隧洞,称为石门。

这一凿可了不得,在使得褒斜栈道更畅通的同时,也使得另外一座金牛道和褒斜道实现了“并轨”。

更重要的是,这一凿开了世界上依靠人工开凿隧道的先河,也凿出了世界交通史上第一座人车并行的通车隧道。

石门建成后,凡遇栈道通塞、修葺之事,历代过往的文人骚客、达官显宦在感慨之余,常就地题刻以抒怀,留下被后世称之为“人类共有的历史文化遗存”、“国之瑰宝”和“书法宝库”的摩崖石刻———石门十三品。

遗憾的是,这条栈道上的“石门”在上个世纪70年代修建褒河水库时被淹没……文献记载,镂刻于1900年前、东汉永平年间的摩崖石刻对褒斜道南段栈道设施记载最为权威详尽,“始作桥阁六百二十三间,大桥五,为道二百五十八里。

邮、亭、驿、置、徒司空、褒中县寺并六十四所”。

多位专家研究后认为,褒斜道为长安往来蜀道的最早栈道,历史记载里也发现最早,使用时间最长,对历史、文化、贸易所起作用最大。

荔枝道和一位美丽女人有关,这个女人就是唐玄宗的爱妃杨玉环。

荔枝道,原称间道。

唐天宝年间,美人杨玉环喜欢吃荔枝,玄宗为讨美女欢心,遂派员在四川涪陵建优质荔枝园数座,并修整四川涪陵至长安的道路,快马取道达州(今四川达县)、穿秦岭而到长安。

即从今四川达县经陕西镇巴、西乡,转子午道经宁陕而出秦岭……经过这样一番“接力赛”般的长途跋涉之后,至长安也不过三日。

也只有如此,从重庆进呈给贵妃的荔枝才能新鲜如初。

因为这条“专用道”是专为美人吃荔枝而修整的,所以后世有好事者就改间道为荔枝道。

诗人杜甫曾对此叹曰:“百马死山谷,至今耆旧悲”。

一千多年过去了,荔枝道早已湮没在绿色的秦岭大自然里,风雨剥蚀,当年的古栈道如今只留下了一孔孔栈洞。

但那个浪漫而苦涩的故事却和当年的古栈道一样流传得很远很远。

历史资料记载,在栈道的鼎盛时期,其路面平阔,可行车马,五里一阁,十里一亭,500里大栈约有各类建筑6000余个,其势可谓壮伟恢宏矣!而如今,没有了车马和熙熙攘攘的人群,没有了刀光剑影和鼓角争鸣。

在多次经历血与火的洗礼后,古栈道显得有些寂寞。

它依山傍水,似乎在思索兴衰交替的规律。