从普利兹克奖谈谈日本现代建筑

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

解读2013年普利兹克奖获得者——伊东丰雄一.思想背景在日本,由于火山季风和海岛的特殊风土,设计出持久坚固的建筑理念就不存在。

对于日本人来说,住宅仅仅是一处就寝的空间,一处临时避难的场所。

伊东丰雄曾说过:“我认为我的建筑没有必要存在100年或更长的时间,在我设计某个项目时,我只关心它在该时期或其后20年的作用。

极有可能,随着建筑材料以及建筑技术的进一步的更新发展或者是经济及社会条件的变化,在其竣工之后,就根本没有人再需要它了。

”二.建筑思想1.建筑的临时性为了应对市场需求多元、变化迅速的特点,伊东丰雄的建筑普遍采用简单、环保的结构,灵活、简洁的支撑体使其建筑节约了大量的能源、资源、投资,并且艺术形式丰富多彩。

给人“轻盈”、“流动”、“临时性”的感受。

这与处于地震多发地带的日本的物质和文化精神需求是十分相宜的。

2.功能的模糊性大到城市、小到建筑都是供人们使用的容器。

随着社会的发展变化,城市或建筑的功能越来越复杂多样,而且常常一天就有几变。

现在酒店里的多功能厅就是典型实例,上午是会议厅,中午是餐厅,晚上可能是表演厅、舞厅……正如伊东丰雄认为的,当代城市空间是不停流动和生长的,城市环境在不停变化。

建筑师要在这种不断变化的“流动”的社会关系中创造一个包含持久物质的建筑作品。

所谓的持久性正是关于建筑的模糊性,它是指同一个建筑可以给人们提供各种不同的活动空间,这正是现代社会迫切需要的。

一方面,我们可以避免建造过多的建筑,减少经济和土地的浪费;另一方面,我们可以在同一个建筑中实现更多的功能要求,有效地提高舒适性和便利性。

3.自然的融合性为了提高建筑的生态性,伊东丰雄非常注意建筑与自然的协调统一,在设计中将建筑融于周边的环境。

如在西班牙托雷维耶哈休闲公园的设计中,他依照沙滩的走势设计了三个贝壳状的螺旋形休闲场地。

这种波浪式的伸展流动,将光、沙子、植物与一个轻盈的建筑结合起来,在自然和建筑之间达到完美的平衡。

建筑用了尽量少的设计,流畅的造型以及非传统的结构模糊了室内外界限。

日本建筑师山本理显获得2024年普利兹克奖

本刊(文/图)

【期刊名称】《建筑》

【年(卷),期】2024()3

【摘要】2024年普利兹克建筑奖揭晓,日本建筑师山本理显获奖。

该奖项是国际公认的建筑界最高荣誉。

山本作为建筑师和社会议题倡导者,致力于建立公共区域与私人领域之间的关联,鼓励人们跨越在身份、经济能力、政治信仰、基础设施和居住体系等各个方面的巨大差异,创建一个和谐的社会。

“对我而言,认识空间就是认识整个社区。

”山本表示:“当前的建筑方法强调隐私,却否定了社会关系的必要性。

其实我们仍旧能够在尊重每个人自由的前提下,在同一个建筑空间内共同生活。

”

【总页数】2页(P144-144)

【作者】本刊(文/图)

【作者单位】不详

【正文语种】中文

【中图分类】TU2

【相关文献】

1.2016年普利兹克建筑奖获得者为智利建筑师-亚历杭德罗· 阿拉维纳

2.建筑师应有的特质——2020年普利兹克奖获得者Grafton事务所的启示

3.荣誉·困扰·改变

获得普利兹克建筑奖——普利兹克奖评语4.西班牙RCR建筑事务所三位主创建筑师共同获得2017年普利兹克建筑奖

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

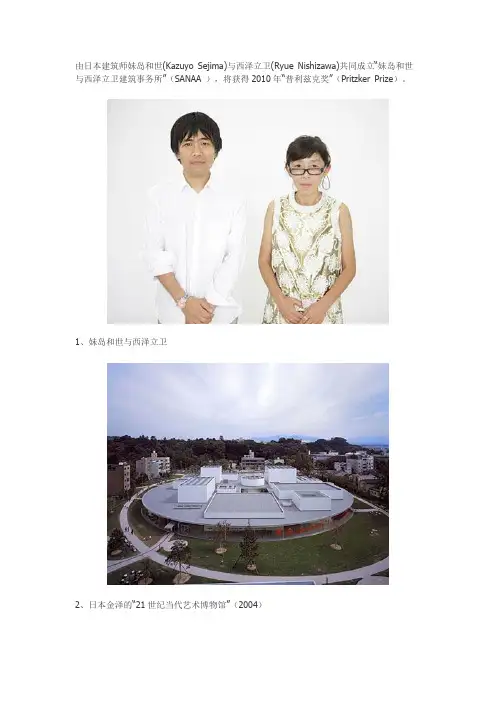

由日本建筑师妹岛和世(Kazuyo Sejima)与西泽立卫(Ryue Nishizawa)共同成立“妹岛和世与西泽立卫建筑事务所”(SANAA ),将获得2010年“普利兹克奖”(Pritzker Prize)。

1、妹岛和世与西泽立卫2、日本金泽的“21世纪当代艺术博物馆”(2004)日本金泽的“21世纪当代艺术博物馆”(2004)普利兹克奖评委会主席洛德-帕伦博(Lord Palumbo)表示:“他们的建筑风格,纤细而有力,确定而柔韧,巧妙但不过分;他们创作的建筑物,成功地与周边环境,及环境中的活动结合在一起,从而营造出一种饱满的感觉及体验上的丰富性;他们非凡的建筑语言,来自他们的协作过程,这个过程独一无二而又激动人心。

基于他们已完成的著名建筑和对新项目的期望,以及上述特色,妹岛和世和西泽立卫成为2010年度的普利兹建筑奖获得者。

”4、日本金泽的“21世纪当代艺术博物馆”(2004)5、日本金泽的“21世纪当代艺术博物馆”(2004)6、日本长野的O-Museum博物馆(1999)评审团称赞他们的建筑物的特色是“最少的材质面板”(minimal material palette)、“很少的细节”(spare details)、“流动的空间结构” (fluid spatial organization)。

7、日本长野的O-Museum博物馆(1999)8、日本东京的“克里斯丁-迪奥大厦”(Christian Dior Building, 2003 )9、日本东京的“克里斯丁-迪奥大厦”(Christian Dior Building, 2003 )“普利兹克奖”设立于1979年。

这是第三次由两位建筑师共同获奖。

10、荷兰阿尔梅勒(Almere)的“德昆斯特林剧院和文化中心”(DeKunstlinie Theater and Cultural Center, 2007 )11、荷兰阿尔梅勒(Almere)的“德昆斯特林剧院和文化中心”(DeKunstlinie Theater and Cultural Center, 2007 )12、德国埃森的“矿业同盟管理学院”(Zollverein School of Management 2006)西泽立卫现年44岁,是到目前为止获得“普利兹克奖”的最年轻的建筑师。

普利兹克建筑奖获奖者心得自述

我很荣幸能够获得普利兹克建筑奖,这是对我工作的认可和激励。

在

我看来,一个成功的建筑物一定要具备以下几个方面的特点:

首先,成功的建筑是具有创新性的。

创新性不是指建筑要做出独一无

二的形状或者线条,而是指建筑所体现的理念和思考方式。

在我看来,建筑是文化、历史、环境、人类需求等各个因素的综合体现。

因此,

当我设计建筑时,会尽可能地考虑到这些方面,并且通过创新的方式

来解决这些问题。

其次,成功的建筑是具有可持续性的。

建筑不仅仅是为了满足人们的

居住需求,同时也应该对环境和社会负责。

在设计建筑时,我会尽可

能地使用环保的材料,考虑建筑的能耗情况,并且尝试将建筑与周围

的环境融合在一起。

最后,成功的建筑是为人类服务的。

人类的需求应该是建筑设计的起

点和终点。

建筑不应该只是简单地满足人们的基本需求,还应该为人

们提供更好的生活和工作环境。

因此,在设计建筑时,我会尽可能地

考虑到人们的需求和舒适度。

在获得普利兹克建筑奖之前,我一直在致力于打造具有创新性、可持

续性和为人类服务的建筑。

这个奖项的获得,让我更有信心并且更加

专注于我的工作。

我希望我的设计能够为人类的生活和工作带来更多

的便利和舒适。

总之,我认为,成功的建筑应该是人与环境、文化和历史的融合体现,不仅仅要满足人们的基本需求,还应该为人类提供更好的生活和工作

环境,同时对环境和社会负责。

我会继续努力,为建筑界做出更多的

贡献。

从坂茂获普利兹克奖看建筑师的社会责任

唐望松

【期刊名称】《安徽建筑》

【年(卷),期】2014(021)005

【摘要】2014年普利兹克建筑奖颁发给日本建筑师坂茂,不仅缘于他对自然材料尤其是纸质材料的运用表现出的创新精神,也不仅在于他的众多的杰出建筑作品,更是由于他人道主义救助所表现出的超乎寻常的社会责任感.从坂茂获得被誉为建筑界的诺贝尔奖——普利兹克奖,对比、反思中国建筑师的社会责任感,我们有些建筑师放弃建筑师职业道德底线,有的建筑师表现出极端个人主义,有的建筑师则追随浅薄的时尚和潮流,有的建筑师关注个人名利.我们应该从坂茂获普利兹克奖受到启发,坚守建筑师的职业精神,担当起应有的建筑师的社会责任.

【总页数】3页(P269-271)

【作者】唐望松

【作者单位】合肥工业大学建筑设计研究院,安徽合肥230009

【正文语种】中文

【中图分类】TU-02

【相关文献】

1.专访2014普利兹克建筑奖获奖人坂茂:建筑师应该看到处在困难中的人群 [J], 都文娟

2.中国建筑师王澍首获2012年普利兹克建筑奖 [J],

3.解读获普利兹克奖的三位日本建筑师 [J], 王润生;范国晖;官爱红

4.瑞士建筑师卒姆托获2009普利兹克奖 [J],

5.三位西班牙建筑师获2017年普利兹克奖 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第27卷第5期V ol.27N o.52006青岛理工大学学报Journal of Qingdao T echnological University解读获普利兹克奖的三位日本建筑师王润生1,范国晖1,官爱红2(1.青岛理工大学建筑学院,青岛266033;2.青岛东盛建筑设计事务所有限公司,青岛266071)摘 要:通过对丹下健三、桢文彦和安藤忠雄三位建筑师的作品和思想的探讨,尝试归纳出分别以三位建筑师为代表的日本现代建筑的三个动向,并引发对日本建筑如何保持其多样性和创新性的思考.关键词:普利兹克建筑奖,日本建筑,纪念性, 轻盈与 纯净,空间中图分类号:T U 086在当今世界建筑发展大潮中,日本当代建筑无疑是令人瞩目的.从1979年到2005年已举办了27届的普利兹克建筑奖,被誉为 建筑界的诺贝尔奖.它作为建筑界的权威荣誉,对世界建坛产生着广泛而深远的影响.目前日本已经有丹下健三(1987年)、桢文彦(1993年)和安藤忠雄(1995年)三位普利兹克奖得主,数量仅次于获奖最多的美国.从得奖时间上看,主要集中在20世纪八九十年代,反映出这段时期的日本建筑在世界建筑界所产生的影响.同时在西方建筑文化占主流地位的情况下,日本建筑界做出了有力的回应,日本建筑文化因此成为世界建筑的重要组成部分.二战后,日本建筑走向成熟,其突出的特点是建筑师思想变化快,从很有成就的建筑师到建筑界的新手都在不断地探索新的方向、新的领域,使日本建筑在不同时期具有不同的特征.进入20世纪八九十年代,日本建筑界对传统的追求已不限于引用、形似,而是更进一步涉及到日本的文化和哲学,形成的建筑手法多种多样.笔者简约地探讨了丹下健三、桢文彦和安藤忠雄三位建筑师各自有代表性的一方面,并归纳出日本现代建筑的三个动向.1 利用纪念性表达 内在的日本引领日本现代建筑进入成熟期的领袖人物非丹下健三莫属.师从于勒!柯布西耶的丹下健三对柯布西耶推崇备至,但同时对日本的传统建筑难以割舍,他的早期作品都采用了日本的传统形式.二战后,使现代建筑在日本的现实中生根成了丹下的一个主要奋斗目标.丹下一方面深入研究日本传统文化中真正能代表民族文化的内容,另一方面又潜心研究现代建筑技术,寻找适合日本国情、民情的建筑技术手段.到了20世纪八九十年代,由于日本新一代建筑师在建筑中追求 短暂性,而使日本的纪念碑式建筑与暂时性之间的对立两极分化.丹下健三是日本纪念性建筑的领路人,于是他开始寻找建筑的纪念性与日本性的交接处.这时丹下敏锐地感觉到表现工业化社会的现代建筑早已结束,从20世纪80年代到21世纪肯定要出现表现信息化社会的新形式.过去他把空间视为功能的场所,而现在已转换成信息的场所[1].1991年建成的东京新都厅舍是他这一时期思想的具体体现.在这个建筑的立面处理中,丹下健三运用了新的细部处理手法以表达传统及新时代的风貌.他在立面上结合内部功能而采用了横长的窗、纵长的窗和格子窗,形成细部丰富的立面,立面上纤细的表面很容易让人联想起日本和风.日本江户以后的住宅采用纵横空间的分割或棋盘式的 格子式分割窗面的方法,被丹下提取出来,表达日本传统的意义.该建筑是在唤起人们对江户时代以来东京传统形式的回忆的同时,也获得了与世界先进城市∀∀∀东京相适收稿日期:2006∀03∀03第5期 王润生等:解读获普利兹克奖的三位日本建筑师应的高度技术的表现(图1).在新都厅舍建筑的室内设计中,可以看到丹下健三对信息化建筑的思考.室内布置了大量的角窗,加上与此配合的绿化,出现了许多充满人情味的空间,因此这里的建筑空间 已经不单是一种物质的箱子,而变成表现人们心境的文化环境. 丹下健三表示:进入信息化社会的时代,人们不满足于单纯的物质的价值,而要追求信息的价值,这里不仅仅是科学、技术,而且要开始诉诸于人们的#心∃,这也可以说是建筑物的内部空间和外部空间. [2]概括地说,丹下在东京新都厅舍这个雄伟而又构图严整的纪念性建筑中,营造了一个表达人类感性、强调日本传统心境的文化氛围,不失为日本高层建筑中表达传统的成功探索.2 追求建筑的 轻盈 与 纯净进入20世纪80年代,建筑设计思想日趋成熟的桢文彦,在作品中带给人一种全新的感觉和成熟的思考,他在坚持现代主义的同时,追求建筑的 轻盈 与 纯净 .这个时期桢文彦的代表作品有1984年的藤泽市秋叶台体育馆(图2)和1989年的Tepia 大厦(图3)等.藤泽市秋叶台体育馆的主体空间是一座可容2000人的主竞技馆.主馆屋面跨度80m 的巨大拱架结构上覆盖着0 4m m 厚的不锈钢板,桢文彦感到如此之大的屋顶形式,不能仅仅基于功能上的考虑,应在形态上有所追求,于是屋顶被做成了类似于木鱼或武士头盔的形象,对此桢文彦认为用抽象的空间形态唤醒人们对形图3 T epia 大厦式潜在的回忆也是建筑的功能之一.在屋面的制作上,工人们通过多次试验才发明了一种特殊的机器,来完成对薄薄的不锈钢板的拼接.这座建筑由于采用了高度真实的表现手法,给人的感觉很轻盈、有飞翔感,在阳光下不锈钢屋顶的轮廓和天空融为一体,好似海市蜃楼.在Tepia 大厦中,桢文彦采用了大模数铝板以突出整齐有序的外观,而内部则以精确到几毫米的构件表达精密的空间感.他认为铝板有助于表达精巧的工艺,铝材以其平滑感、均质感而赋予建筑以高贵的品格,金属部件与窗户玻璃或石材基面的连接全然得体,非常精致.白天,这些材料在自然柔和的光线下显得平滑柔软,使人们忘记它们是金属;夜晚,铝板被周围路灯微弱的光线所照亮,似乎有着教堂内石材墙面一样的实在感,使人感知到一种令人震撼的力量.在这里,桢文彦以细部代替装饰,建筑的 纯净 感也自然而然地从他的作品中流露出来了.从这些建筑中,我们可以看到,建筑技艺在日本有着良好的传统,制造的精确性在今天日本钢筋混凝土和钢结构建筑中仍有体现.桢文彦的作品通过手工制作与现代工业技术相结合的方式来实现,不仅体现了造型艺术,而且体现了建筑业的技术水平.加之桢文彦在各个层次上注重表达精致和优雅的细部,强调细部感觉所包含的内容,最后的建筑好像否定了任何材料特征,超越了生产和结构的局限性,同时也超越了传统工艺的艺术性.3 禅意空间在20世纪80年代,安藤忠雄的出现是建筑界的一个惊喜.安藤是建筑语汇最具有国际化特色的日本49青岛理工大学学报第27卷建筑师之一,甚至超过了最受欧美建筑界欣赏的桢文彦,而安藤在创新地利用混凝土表现日本传统建筑空间氛围方面,比丹下健三则有过之而无不及.所以不难想象为什么安藤会在国际建筑界名声鹊起,成为获得普利兹克奖的三位日本建筑师之一.与周围的创作气氛相比,安藤的建筑言寡但简明.安藤把他的作品看作是居住的环境而不是深奥的设计,他要创造一个空间,屏蔽外界的喧嚣,容纳内省的领域,人在其中能够感受光影、风和水.他倾向于把秩序美学思想更精致化,设计出完美形式的小空间作为应对嘈杂无序的街道空间的庇护所.例如安藤1976年完成的住吉的长屋,虽然简洁到极致,却是一件具有力度的作品,它的力度来自于对周围喧嚣环境的抵制、对远离现代生活的自然元素的引入以及对交流的渴望、对地方生活习惯的尊重,等等.这也是一个具有高度概括性的作品,是安藤建筑的一个缩影(图4).安藤在建筑创作中并不注重外立面,而是用内敛的空间,让人们思索宇宙与自然.他没有表现 无常 而是在寻求 永恒 . 像光、风、水体这样的自然要素只有当他从外部自然界中汲取出来,并引入建筑内部时才有意义 [3]. 光的教会 是安藤运用光线的一个典型,采取了一种简洁的长方形平面,墙壁保留着混凝土的原始质感,家具也处理得十分简朴.整个建筑的重点集中在圣坛后面的十字架上,它是从混凝土墙上切出的一个十字形开口,因有光的存在这个十字架才真正有意义,白天的阳光和夜晚的灯光从教堂外面渗透进来,从而形成了著名的 光的十字 (图5).安藤在这里着力表达和强调的是抽象的自然,空间的纯粹性和真挚纯朴的品质,进而唤起人们的一种 神圣感 .安藤对于光影的迷恋和理解,除了建筑艺术本身的特性之外,还包含了另外一层意思,那就是 时间的量度 .建筑空间中光影的变化,记录了时间的流逝和自然的阴晴,既是刹那的,又是永恒的∀∀∀这种透露出生命无常的苍凉态度,恰恰是日本禅意境的重要内涵.建筑的目的不止是与自然交谈,而是试图改造经由建筑表达出来的自然的意义 .他总是不厌其烦地将这种理念灌输到建筑中,用建筑去提炼自然,让人在他的纯粹的构成中,通过光影摇曳和风雨变幻,就能判定时间与自然的存在和变化[4].安藤对于自然的理解和态度是深奥而执着的,并且也从未偏离日本民族文化的内在精神.正如1995年普利兹克奖的评委们在给予获奖者的评价中所指出的: 安藤忠雄的设计理念与材料使用连接了国际现代主义与日本美学传统.%%(他)在追寻自己设定的目标∀∀∀恢复建筑与自然的统一 .4 结束语普利兹克奖是对丹下、桢和安藤三位的现代建筑成就的肯定,通过以上对他们作品和思想的探讨分析,引发了我们对日本现代建筑如何保持其多样性和创新性的思考.(1)应用高科技,追求技术美.如果抛开现代科技,日本建筑将黯然失色.丹下的东京新都厅舍和桢文彦的大空间建筑都离不开较高水平的技术支持;日本的科技水平也反映在施工工艺上,具有较高工艺水平的精美细部使建筑师们在创作中有了更大的发挥余地.(2)重视理论与实践的结合.日本建筑师都普遍拥有自己对传统、现代及自然的独特见解,并把它上升为自己独特的建筑哲学来指导建筑创作.他们在作品中体现和发展自己的理论,而且在不断实践的基础上,又逐步完善其理论,实现良性循环,为建筑创新奠定基础.(3)尊重历史,延续传统.在日本,建筑师对待传统,是一种积极的追求而不是消极的坚持.尽管时代飞进,传统的建筑精神和时空观念一直潜在地影响着当代日本建筑师的创作活动.他们在建筑作品中对传50第5期 王润生等:解读获普利兹克奖的三位日本建筑师51统的表现,既不失现代生活的秩序,又没有产生传统与新材料、新技术之间的冲突,实现了现代与传统的协调共生.目前我国正处于社会和经济的高速发展时期,建筑市场空前繁荣,然而真正有影响力的建筑作品很少出现.笔者通过分析和总结三位日本建筑师的作品和思想,可以从中得到很大的启示:&提高我国建筑师掌握和驾驭现代科技的能力,用科技支持下的创作构思来引领建筑创新是我们所需要的;∋提倡追求多元的建筑语言,这是能使我们的创造力从思想贫乏的困境中解脱出来的一条有效途径;(传统这个话题似乎已经陈旧,但是对中国建筑如何表达传统精神的研究还要继续.参 考 文 献[1] 武云霞.日本建筑之道[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,1997:76.[2] 马国馨.丹下健三[M].北京:中国建筑工业出版社,1989:41.[3] 王来福,谢亚茗,王春增.建筑空间的表情意义[J].青岛建筑工程学院学报,2005,26(4):28 31.[4] 王建国.安藤忠雄[M].北京:中国建筑工业出版社,1999:15 23.[5] 赵鹏飞,徐飞鹏,郭宪龙.浅论建筑的性格[J].青岛建筑工程学院学报,2004,25(1):43 44.Analysis of three Japanese architects∀∀∀Winners of the Pritzker A rchitecture PrizeWANG Run sheng1,FAN Guo hui1,GUAN Ai hong2(1.Schoo l o f Ar chitect ur e,Q ingdao T echnolog ical U niv ersity,Q ingdao266033;2.Qing dao Eastr ong Ar chitect ur e Design Co.,L td,Q ingdao266071)Abstract:T he paper discusses the w orks and ideas o f three Japanese architects:enzo T ang e,Fumihiko Maki and T adao Ando,and g auges three trends of contemporary Japanese architecture represented by the three ar chitects respectively.It also analyzes the w ay in w hich Japanese architecture is kept its diver sity and originality.Key words:the Pritzker A rchitecture Prize,Japanese architecture,memo rial,lightness and purity, space作者简介:王润生(1963 ),男,副教授。

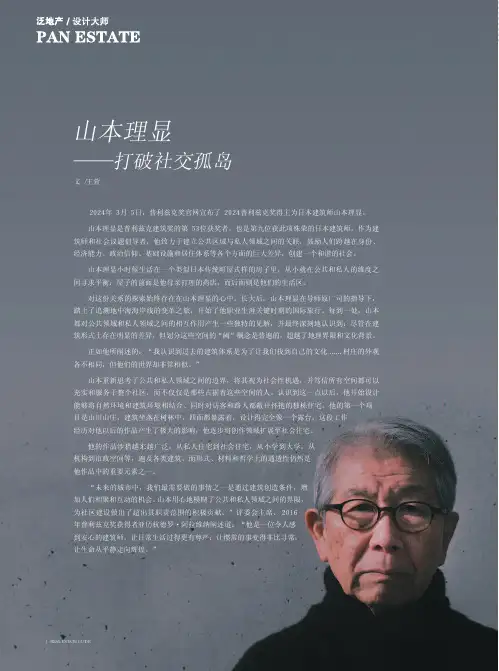

山本理显——打破社交孤岛文/王萱2024年3月5日,普利兹克奖官网宣布了2024普利兹克奖得主为日本建筑师山本理显。

山本理显是普利兹克建筑奖的第53位获奖者,也是第九位获此项殊荣的日本建筑师。

作为建筑师和社会议题倡导者,他致力于建立公共区域与私人领域之间的关联,鼓励人们跨越在身份、经济能力、政治信仰、基础设施和居住体系等各个方面的巨大差异,创建一个和谐的社会。

山本理显小时候生活在一个类似日本传统町屋式样的房子里,从小就在公共和私人的维度之间寻求平衡:屋子的前面是他母亲打理的药店,而后面则是他们的生活区。

对这份关系的探索始终存在在山本理显的心中。

长大后,山本理显在导师原广司的指导下,踏上了追溯地中海海岸线的变革之旅,开始了他职业生涯关键时期的国际旅行。

每到一处,山本都对公共领域和私人领域之间的相互作用产生一些独特的见解,并最终深刻地认识到:尽管在建筑形式上存在明显的差异,但划分这些空间的“阈”概念是普遍的,超越了地理界限和文化背景。

正如他所阐述的:“我认识到过去的建筑体系是为了让我们找到自己的文化......村庄的外观各不相同,但他们的世界却非常相似。

”山本重新思考了公共和私人领域之间的边界,将其视为社会性机遇,并笃信所有空间都可以充实和服务于整个社区,而不仅仅是那些占据着这些空间的人。

认识到这一点以后,他开始设计能够将自然环境和建筑环境相结合、同时对访客和路人都敞开怀抱的独栋住宅。

他的第一个项目是山川山庄,建筑坐落在树林中,四面都暴露着,设计得完全像一个露台。

这段工作经历对他以后的作品产生了极大的影响,他逐步将创作领域扩展至社会住宅。

他的作品涉猎越来越广泛,从私人住宅到社会住宅,从小学到大学,从机构到市政空间等,遍及各类建筑。

而形式、材料和哲学上的通透性仍然是他作品中的重要元素之一。

“未来的城市中,我们最需要做的事情之一是通过建筑创造条件,增加人们相聚和互动的机会。

山本用心地模糊了公共和私人领域之间的界限,为社区建设做出了超出其职责范围的积极贡献。

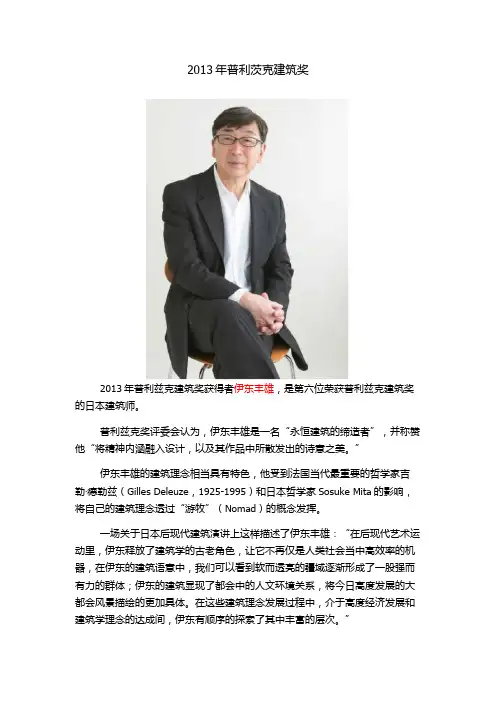

2013年普利茨克建筑奖2013年普利兹克建筑奖获得者伊东丰雄,是第六位荣获普利兹克建筑奖的日本建筑师。

普利兹克奖评委会认为,伊东丰雄是一名“永恒建筑的缔造者”,并称赞他“将精神内涵融入设计,以及其作品中所散发出的诗意之美。

”伊东丰雄的建筑理念相当具有特色,他受到法国当代最重要的哲学家吉勒·德勒兹(Gilles Deleuze,1925-1995)和日本哲学家Sosuke Mita的影响,将自己的建筑理念透过“游牧”(Nomad)的概念发挥。

一场关于日本后现代建筑演讲上这样描述了伊东丰雄:“在后现代艺术运动里,伊东释放了建筑学的古老角色,让它不再仅是人类社会当中高效率的机器,在伊东的建筑语意中,我们可以看到软而透亮的疆域逐渐形成了一股强而有力的群体;伊东的建筑显现了都会中的人文环境关系,将今日高度发展的大都会风景描绘的更加具体。

在这些建筑理念发展过程中,介于高度经济发展和建筑学理念的达成间,伊东有顺序的探索了其中丰富的层次。

”而伊东也曾说过:“20世纪的建筑是作为独立的机能体存在的,就像一部机器,它几乎与自然脱离,独立发挥著功能,而不考虑与周围环境的协调;但到了21世纪,人、建筑都需要与自然环境建立一种连续性,不仅是节能的,还是生态的、能与社会相协调的。

”透过许多小型建筑的作品,伊东将自己的建筑学定义成都会生活的“著装”,这一点在现代日本人密集的都市景观中,更加突显。

透过伊东的巧手,都会里人们需求的隐私,和公共空间的渴望,他的小型建筑可说是在这两者间达到了完美平衡。

伊东的建筑师事务所逐渐将他的建筑理念落实在更多的作品里,同时也探索了新的造型潜力。

他正不停寻求著新空间和游牧理念间的可能性。

伊东丰雄的作品锦集日本松本表演艺术中心东京Tama大学图书馆扎寺公共剧院台湾太阳能体育场日本Porta Fira展览塔仙台媒体中心(SENDAI MEDIATHEQUE)銀色小屋伊东丰雄建筑博物馆2010年威尼斯建筑双年展展览--台中大都会歌剧院。

浅谈日本现代建筑艺术的创作源泉摘要:通过对日本现代建筑的学习,从空间形式、结构技术、细部构造、材料运用等方面来浅析日本现在建筑艺术的创作源泉,从而对我国现代建筑艺术创作的产生借鉴。

关键词:日本建筑艺术空间形式结构技术构造细节材料1、日本现代建筑的发展与成就1920年之后,通过日本五代建筑师的不懈努力,日本建筑取得了长足的进步,众所周知,目前日本已有7位建筑师获得了被建筑界誉为诺贝尔奖的普利策建筑奖,仅次于美国。

其中代表人物有丹下健三、桢文彦、安藤忠雄、伊东丰雄、妹岛和世和西泽立卫,代表作品为代代木体育馆、代官山集合住宅街区、光之教堂、仙台媒体中心、21世纪当代艺术博物馆等。

不仅如此,日本还有许多其他建筑师,他们的作品同样得到了世界建筑设计界的认可。

通过这些优秀建筑师和优秀作品可以看出,日本现代建筑的成就、建筑艺术的水准之高。

本人认为,日本现代建筑之所以取得很高的成就,在于日本建筑师对于建筑艺术的不但融合与创新,创新的源泉来源于对空间形式的研究、对结构技术的重视、对细部构造的推敲、对材料的运用。

2、创作的源泉2.1空间形式的研究日本的建筑师非常注重对空间形式的研究,一直不停的探索新的空间形式,日本建筑中的室内空间,尤其是建筑的公共部分,却显得和外部空间十分的和谐与连贯,也就是说“灰空间”就是日本建筑中一种非常有特色的空间。

所谓“灰空间”是指室内外的过渡空间,它的存在一定程度上淡化了建筑内外的界限,并将两者结合成一个有机整体。

[1] 例如,从伊东丰雄的仙台媒体中心就可以看出这一点,仙台媒体中心在外部空间上,底层和城市相连,形成城市广场的一部分,供市民互动。

[2] 在内部空间上,取消墙体的分割,宽松的设计和创造可以使人们享受更多自由行动的空间,各种活动在这里都能得到很好的安排和融合,成为密不可分的连续整体。

2.2结构技术的重视结构设计的立足点在于力学,建筑设计的立足点则在于美学。

在很长一段时间中,建筑师为追求美学设计的完美,尽可能利用装修手段将结构隐藏起来,但是近几十年来,建筑结构所体现的理性和技术的美感重新被认识,结构造型设计也就应运而生了,日本近年来的建筑中大面积玻璃的使用,使得建筑在实现对透明性追求的同时也大面积暴露了建筑的结构和设备。

(李江:以下简称李,西泽立卫:以下简称西泽)2010年普列茨克建筑奖获得者之一,另一位为妹导和世李:我对日本建筑界有两个很深的印象。

一是建筑师队伍积累雄厚。

在各个年代层都拥有几位在世界上有影响力的建筑师,这在其他国家是少见的。

二是建筑师分代比较明确。

年轻一代无论是真正拥有自己的思想,还是为反抗而反抗,都有意识地与上一辈建筑师保持距离。

西泽先生出生于1960年代中期,是日本新生代建筑师的代表。

你在大学学习建筑的1980年代正是后现代主义、解构主义盛行的时期,当时你是如何看待这些潮流的呢?西泽:1980年代前期流行后现代主义,当时我还不是大学生,所以后现代主义对我来说是后来的追加体验。

研究生时期我读了罗伯特·文丘里的书,觉得非常有意思。

他对学生时期的我影响很大。

李:你是指文丘里的理论,不是作品?西泽:对,主要是理论。

他也有一些好的作品。

文丘里做了很多了不起的工作。

首先他无视“历史”。

例如他对罗马风建筑、巴洛克建筑、柯布西耶和赖特的现代建筑是等同看待的,完全打破了当时的历史观。

另一方面他很重视“历史”。

他的理论论及了西方建筑历史中几乎所有的东西,视野之宽阔,令人惊讶。

另外,他研讨美国建筑、欧洲传统建筑,对建筑的“表皮”进行了分析,这在当时是一个非常新的视点。

李:1960年代正是“现代主义”最盛行的时候,大家对功能、空间、结构等建筑内部的东西很重视,奉若神明。

西泽:对,文丘里发现了不同于一般人考虑的、全新的建筑体系。

他用“表皮”来分析建筑。

本来这是很自然的事情,建筑一定是有外皮的。

可当时只有文丘里非常明确地指出了这一点,他的想法很有个性。

李:他的代表作品“母亲的住宅”立面就很有新意。

西泽:对。

但从根本上来讲他主要还是理论上的贡献。

文丘里非常喜爱建筑。

他评价建筑时,不是从“历史”的角度来判断这个建筑是否重要,而是强调这个建筑对自己是否重要。

用这种自己建立起来的体系对历史上的建筑进行评价,完全不用“历史”的审美体系,因此,可以说文丘里是完全无视“历史”的。

透过普利兹克奖得主洞悉日本当代建筑设计的主流特征Research On Main Characteristics of Contemporary Architectural Design in JapanFrom the Pritzker Prize摘要:2014年6月13日,普利兹克网站公布新的普利兹克奖得主,坂茂成为第七位荣获普利兹克建筑奖的日本建筑师,前六位分别是已故的丹下健三(1987年)、槙文彦(1993年)、安藤忠雄(1995年)、妹岛和世与西泽立卫团队(2010年)以及伊东丰雄(2013 年)。

日本建筑又一次站在世界之巅,普利兹克奖自1979年成立以来共经历35个年头,日本建筑师六次在评选过程中胜出,日本也成为除美国之外获得该奖最多的国家。

六次普利兹克奖的获奖经历充分证明日本建筑已经成为现代建筑的中坚力量,也肯定了日本建筑师所作出的卓越贡献。

同时从日本建筑师的获奖之路中我们可以清晰看到日本现代建筑的崛起之路。

关键词:日本建筑师普利兹克当代建筑日本有着完整的现代建筑发展史,日本建筑师凭借着其一代代的建筑师的努力在世界范围内取得了广泛的影响力,同时,每一位获奖建筑师也代表了日本每个时期的建筑的鲜明特点。

对比现代主义时期,日本当代建筑已经呈现出完全不同的风格,本文将列举七位日本获奖建筑师及其时代背景,纵向解读日本现代建筑发展演变并剖析日本当代建筑设计倾向转变的原因。

同时,以每位建筑师获奖作品为主要线索,通过对日本当代几位重要建筑师的创作手法及其创作理念的分析,总结出日本当代建筑设计的主流特征。

普利兹克奖项简介:普利兹克奖(Pritzker Architecture Prize)是每年一次颁给建筑师个人的奖项,有建筑界的诺贝尔奖之称。

1979年由普利兹克家族的杰伊•普利兹克和他的妻子辛蒂发起,凯悦基金会(Hyatt Foundation)所赞助的针对建筑师个人颁布的奖项。

每年约有五百多名从事建筑设计工作的建筑师被提名,由来自世界各地的知名建筑师及学者组成评审团评出一个个人或组合,以表彰其在建筑设计创作中所表现出的才智、洞察力和献身精神,以及其通过建筑艺术为人类及人工环境方面所作出的杰出贡献,被誉为建筑学届的诺贝尔奖。

从普利兹克奖谈谈日本现代建筑

迄今为止,日本已有7位建筑师荣获普利兹克奖,且日式建筑这个词已得到世界上广大人民的认可,本文对日本建筑的发展史进行了回顾,分析了日本现代建筑的获得巨大成功的缘由,与日本民族特点的关系,以及对中国今后建筑发展的启示。

标签:日本;现代建筑;普利兹克奖

1、日本建筑师被建筑界广泛认可的原因

1.1社会环境

就日本为什么会有如此多的建筑师获得建筑界的认可这个问题,记者曾采访过一位日本建筑师佐藤尊浩,佐藤尊浩的回答是,普利兹克奖是对一个建筑师整体作品的评价,一方面,日本的建筑师会把他们的建筑作品当成自己的骄傲而用心去琢磨,故而日本的建筑的设计、作品品质、建筑细节、施工技艺等水平都完整地表现出来了。

另一方面是日本的甲方对建筑设计艺术的理解和尊重,他们尊重建筑师的设计理念,也愿意给建筑师更多自由发挥的空间,而不会进行过多的干预。

这在中国情况就有所不同了,中国正处在一个高速發展的阶段,这是一个机会很多的国家,对于建筑也是越快越好,建筑质量就显得没那么重要了;就甲方而言,他们更看重的是这栋建筑能给他们带来多大的效益,对于设计他们有更多自己的想法,并且把这些想法强加在建筑师身上,留给建筑师自己发挥的空间就很小了。

1.2教育方式

在教育方面,日本对传统的建造技术的传承很重视,早在1300多年前,日本就开始对传统古建筑进行“造替”,每隔一段时间就在临近的场地进行一次更换,而每次可以有三代人同时进行操作,通过这种方式,传统技艺就传承了下去。

老师也会倾力将自己的思维方式、设计理论等传授给学生,通过实践培养学生的能力。

由此可见,日本建筑师获普利兹克建筑奖比较多这种现象也是可以理解的。

2、日本建筑的发展与日本民族特点的必然联系

纵观历史,日本建筑的发展可分为如下4个阶段:

第一阶段:学习阶段

1859年,日本江户幕府为学习西方先进文化,对西方五个国家开放了通商口岸,开始了现代化。

在西方建筑刚进入日本的时候,无论是从建筑技术还是建

筑外形,日本人的态度都是全盘吸收,在辰野金吾参与的近200件作品中,几乎都是西洋风,没有任何传统可言。

这个时期的日本失去了自我,没有了方向。

第二阶段:思考阶段

19世纪90年代,日本地震摧毀了那些看似坚固的西式建筑,这对一直依赖西方建筑体系的日本建筑师是一场毁灭性的打击,他们开始反省和思考全盘西化的建筑文化是否真的适合日本的复杂环境,并结合本国的实际情况,开始进行深入的研究和改进。

第三阶段:创新阶段

第二次世界大战中,日本虽是战败国,但是日本建筑的发展却遥遥领先于很多国家,达到世界发达国家水平。

建筑师板仓准三设计的巴黎世博会日本馆、前川国男设计的东京文化纪念馆、大谷幸夫设计的国立京都国际会馆都对日本现代建筑的发展作出了不可磨灭的功绩。

第四阶段:引领阶段

1960年在日本召开的世界设计大会上,以黑川纪章、菊竹清训等人为引领开创了以后被称之为“新陈代谢派”的国际建筑思潮。

到20世纪70年代,随着发达国家开始出现经济以及环境污染等问题,人们开始对工业革命这种模式产生了疑问,罗伯特·文丘里的《建筑的复杂性与矛盾性》吹响了批判现代主义建筑的号角,日本的建筑大师矶崎新则以《建筑的解体》一书予以相应,参与到这一浪潮的还有与他同时代的日本建筑师石山修武和毛纲毅旷,一时间日本成了后现代主义建筑的舞台。

日本在吸收外来文化的同时保留本国的民族特色,传统的传承促进系统理论的形成,不断为世界瞩目。

这与日本独特的文化理念和民族特色有关,如果要找一个词来形容日本民族的特色,很多人会想到“菊花与刀”,就像大多数人理解的日本人的性格:好斗又温和,喜新又守旧,崇尚武力又极其爱美,倨傲自尊又彬彬有礼。

所以日本人会以一种积极的态度去吸收对本民族有利的东西,却不会背弃日本的传统文化。

3、日本现代建筑的发展对中国的启示

“一个对其他民族的基本思想和文化一无所知的民族将永远无法摆脱灾难”——吴耀东。

研究别人是为了更好地发展自己,日本现代建筑的发展是传统文化与西方文化交融的过程。

日本建筑师始终坚守着日本建筑文化的民族特性,形成了现代日本建筑的特点,并且在创作过程中积极探索人的文化情感,使日本的现代建筑充满时代感。

中国正处于一个经济发展的社会转型期,在社会发展的客观因素和个人的主观因素的影响下,人很容易产生浮躁的心理。

钱的刺激、生存的压力、信仰的缺

失,建筑师们逐渐忘记了自己设计的初衷。

然而就有这样一个人,他并没有像中国大多数从事建筑行业的人那样游走在商业市场中,他沉静地走遍那些被人们遗忘的村庄,去感受民间建筑通过时间的考验而创造出来的珍贵的价值,从民间收集的很多被废弃的建筑材料用作他的新建筑中,他就是王澍。

对于中国传统与现代建筑的相融方式,王澍在当代中国建筑界里提出了完全基于个人思考的回答。

他所阐述的思考方式和所设计的建筑展现了令建筑界无法回避的个人风格与逻辑。

他成功了,成为中国站上普利兹克奖奖台的第一人。

日本现代建筑的成功和王澍获普利兹克建筑奖,对我国建筑提出了一个重要议题,只有发展具有民族特色的建筑才是中国建筑成功的必由之路。