论普利兹克建筑大奖对世界建筑设计的影响

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:3

普利茨凯奖获奖建筑师的建筑设计创新研究共3篇普利茨凯奖获奖建筑师的建筑设计创新研究1普利茨凯奖(Pritzker Architecture Prize)是世界建筑界最高荣誉之一,被誉为“建筑界的诺贝尔奖”,旨在表彰在建筑设计创新方面作出卓越贡献的建筑师。

自其成立以来,已经颁发了40多年,并且获奖建筑师所设计的建筑物也成为当代建筑的代表作之一。

本文将重点介绍几位获得普利茨凯奖的建筑师的建筑设计创新研究内容。

1. 弗兰克·盖里弗兰克·盖里是美国建筑师,也是1998年普利茨凯奖获得者。

其建筑设计最为人所熟知的是以曲线形状和大量使用玻璃的现代主义建筑。

他的设计在建筑界为流线型和简约风格注入了新的能量。

同时,弗兰克·盖里也是一位环境保护主义者,善以先进技术保护环境,让建筑与自然融为一体。

2. 托马斯·马约托马斯·马约是2010年普利茨凯奖获得者,也是一位美国建筑师。

其设计创新研究最为注目的是他的绿色建筑设计。

托马斯·马约的建筑设计注重可持续发展和生态设计。

他的建筑透明通透,注重自然采光和通风,同时还采用了大量的可再生能源,如太阳能、风能、地热能等,使建筑与自然和谐共生。

3. 理查德·罗杰斯理查德·罗杰斯是一位英国建筑师,于2007年获得普利茨凯奖。

理查德·罗杰斯的设计创新研究最为注目的是他重视建筑与城市环境的联系。

他的建筑设计不仅注重独立存在,更注重如何融入城市环境中。

他的设计中常常出现各种天际线,流线型建筑、悬挂式花园等,使建筑与城市环境产生更紧密的关系。

4. 托马斯·捷弗森托马斯·捷弗森是一位荷兰建筑师,也是2008年的普利茨凯奖获得者。

其设计创新研究的核心是“人性化建筑”。

他认为建筑设计应该关注舒适性和实用性,应以人为本,让人们使用建筑后感到愉悦和舒适。

他的建筑设计注重自然采光、通风、环保等方面,使建筑既实用又舒适。

从普利兹克建筑奖看世界建筑发展趋向

夏娃

【期刊名称】《合肥工业大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2001(015)002

【摘要】源于对建筑本体的探求,建筑史上出现了风格、流派之争,普利兹克建筑奖被誉为"建筑界的诺贝尔奖”,从其历届获奖者的建筑主张不难发现,现代建筑本体的价值取向始终在感性和理性之间徘徊,反现代主义的流派所作的某些尝试也扩大了建筑哲学范畴,而探求建筑本体的过程极富有意义,通过它可把握建筑学的未来.【总页数】4页(P146-149)

【作者】夏娃

【作者单位】安徽建筑工业学院建筑系,

【正文语种】中文

【中图分类】TU80

【相关文献】

1.从坂茂获普利兹克奖看建筑师的社会责任 [J], 唐望松

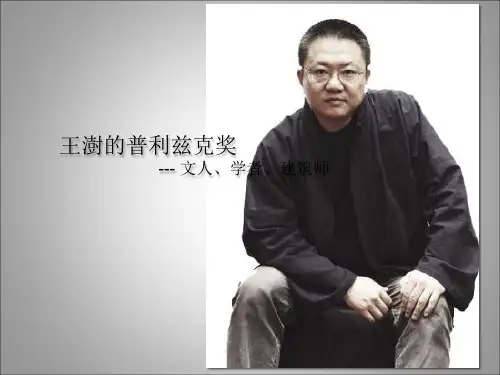

2.从王澍获普利兹克奖看建筑专业学生的素质培养 [J], 唐瑜

3.世界建筑大师与作品阿尔多·罗西——1990年普利兹克建筑奖获得者 [J],

4.世界建筑大师与作品弗兰克·盖里——1989年普利兹克建筑奖获奖者 [J],

5.世界建筑大师与作品诺曼·福斯特——1999年普利兹克建筑奖获奖者 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

普利兹克建筑奖对中国建筑设计创新的启示

金磊

【期刊名称】《中国勘察设计》

【年(卷),期】2011(000)008

【摘要】1979年诞生的普利兹克建筑奖(The Pritzker Architecture Prize)是迄今国际上建筑领域最具权威性的奖项,被誉为“建筑界的诺贝尔奖”.普利兹克建筑奖是芝加哥的普利兹克家族(也称贝思佳家族),通过其凯悦基金会(The Hyatt Foundation)创立的.旨在每年授予一位在世的建筑师,以表彰他在建筑创作中所展现的聪明才智、想象力与责任感等卓越品质.对于普利兹克建筑奖的价值与贡献力,美国国务卿希拉里评价道:“普利兹克建筑奖的两位创办人,是他们的努力,带给我们及下一代弥足珍贵的礼物.通过这个奖项,充分体现他们对建筑艺术的热爱,以及坚定的承诺去维护它,提升它的价值,使它传承下去.普利兹克建筑奖的颁奖礼设在每年五月至六月,选择在世界各地具有历史意义和特色及非凡意义的建筑地点举行,以凸显建筑创意设计的重要性.

【总页数】6页(P18-23)

【作者】金磊

【作者单位】北京市人民政府;中国建筑师分会

【正文语种】中文

【相关文献】

1.从普利兹克建筑奖看我国高等建筑教育中的问题——以建筑设计课程教学内容为例 [J], 吴农;王浩哲

2.建筑,在继承和超越中演绎精彩——普利兹克建筑奖的中日比较及对上海的启示[J], 张磊

3.建筑师应有的特质——2020年普利兹克奖获得者Grafton事务所的启示 [J], 许昱欣

4.建筑师应有的特质——2020年普利兹克奖获得者Grafton事务所的启示 [J], 许昱欣

5.荣誉·困扰·改变获得普利兹克建筑奖——普利兹克奖评语 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

从普利兹克奖谈谈日本现代建筑迄今为止,日本已有7位建筑师荣获普利兹克奖,且日式建筑这个词已得到世界上广大人民的认可,本文对日本建筑的发展史进行了回顾,分析了日本现代建筑的获得巨大成功的缘由,与日本民族特点的关系,以及对中国今后建筑发展的启示。

标签:日本;现代建筑;普利兹克奖1、日本建筑师被建筑界广泛认可的原因1.1社会环境就日本为什么会有如此多的建筑师获得建筑界的认可这个问题,记者曾采访过一位日本建筑师佐藤尊浩,佐藤尊浩的回答是,普利兹克奖是对一个建筑师整体作品的评价,一方面,日本的建筑师会把他们的建筑作品当成自己的骄傲而用心去琢磨,故而日本的建筑的设计、作品品质、建筑细节、施工技艺等水平都完整地表现出来了。

另一方面是日本的甲方对建筑设计艺术的理解和尊重,他们尊重建筑师的设计理念,也愿意给建筑师更多自由发挥的空间,而不会进行过多的干预。

这在中国情况就有所不同了,中国正处在一个高速發展的阶段,这是一个机会很多的国家,对于建筑也是越快越好,建筑质量就显得没那么重要了;就甲方而言,他们更看重的是这栋建筑能给他们带来多大的效益,对于设计他们有更多自己的想法,并且把这些想法强加在建筑师身上,留给建筑师自己发挥的空间就很小了。

1.2教育方式在教育方面,日本对传统的建造技术的传承很重视,早在1300多年前,日本就开始对传统古建筑进行“造替”,每隔一段时间就在临近的场地进行一次更换,而每次可以有三代人同时进行操作,通过这种方式,传统技艺就传承了下去。

老师也会倾力将自己的思维方式、设计理论等传授给学生,通过实践培养学生的能力。

由此可见,日本建筑师获普利兹克建筑奖比较多这种现象也是可以理解的。

2、日本建筑的发展与日本民族特点的必然联系纵观历史,日本建筑的发展可分为如下4个阶段:第一阶段:学习阶段1859年,日本江户幕府为学习西方先进文化,对西方五个国家开放了通商口岸,开始了现代化。

在西方建筑刚进入日本的时候,无论是从建筑技术还是建筑外形,日本人的态度都是全盘吸收,在辰野金吾参与的近200件作品中,几乎都是西洋风,没有任何传统可言。

普利兹克奖和世界建筑师的人文理性附:以下观点仅代表本人观点,不代表任何组织和个人。

普利兹克奖有其独一无二的权威性和影响力是当代建筑风潮的指针型奖项,每年授予一位在世建筑师,表彰其在建筑设计中所表现的才智,想象力,责任感,通过建筑艺术对建筑环境和人性做出持久而杰出的贡献,而普利兹克奖的精神无一不体现出建筑界的哲学,普利兹克人更是这一建筑哲学的实践者。

一位是保留传统的中国建筑师,一位是用理性哲学建造诗意空间的美国建筑师,一位用温情创造传奇的日本建筑师。

王澍,独特的建筑观点,中国建筑的独行侠,因中国美术学院象山校区而获得建筑界最高奖项普利兹克奖,一枚铜质奖章,一位中国建筑家,一个建筑师永恒不变的理想,王澍试图用江南的青墙黛瓦创造中国回忆,他曾用犀利的言辞批判中国对于古老建筑的破坏,他说“中国的传统建筑已经消失殆尽”中国变成世界建筑师的试验场,无数建筑师纷至沓来,而随之而来的是中国传统建筑的消失,在中国随处了见的建筑工地,有是随处可见历史的尘土,相比后代来说我们是幸运的,因为我们还能看见中国过去的生活回忆,而未来,怕只是只有影像里才可以看见了,只是一种对中国文化的践踏,而普利兹克奖这次花落中国,可能是国际界对中国建筑界里对传统保留的支持吧!目前在中国关于城市化的发展进程有很多显著的问题,是应该保持传统建筑还是应该仅着眼于未来?如同其它的伟大建筑作品一样,王澍的作品是恒久的,超越了目前城市化的难题,他的作品保留了当地的文化底蕴,同时也展现了国际化设计。

王澍的作品非常的杰出,他的设计综合了雕塑性的力量以及当地文化的底蕴。

他创新的使用了原始的材料和古老的符号,展现了极致的原创性和感染力。

目前建筑行业的现状就是似乎什么都可能发生,而且是什么样的设计都有!“形”如果只为了“型”,就成了肤浅的规则。

王澍反而选择避开了张扬和新潮。

虽然他们运营工作室的时间不长,他们赋予了各类规格的公用建筑现代的、理性的、充满诗意又成熟的设计。

路易斯·巴拉甘(Luis Barragán 1902年—1988年)20世纪最重要的墨西哥建筑师之一。

1980年第二届普利兹克奖得主。

他的全部建筑与景观作品都完成于墨西哥。

其主要作品有1947年设计的自宅、1957年设计的墨西哥城苏塔德。

塞特莱特塔楼建筑群、1961年设计的拉斯巴拉干主张要将建筑与景观相融合,将建筑与景观一体设计,建筑与景观的融合,色彩的运用,光的运用,水的应用,地方性材料的运用,静谧。

1902年出生墨西哥瓜达拉哈拉(Guadalajiara)。

在学校里他接受的是工程学的教育,而建筑完全依赖}:自学。

1920~1929年间,他游历了法国和西班牙。

1931年,又在巴黎居住了一段时间,期间听过勒•柯布西耶的演讲。

1951年,他的行程又扩展到摩洛哥。

1927~1936年间,他在瓜达拉哈拉进行他的建筑实践,后来搬到墨西哥城(Mexcio City),并在此终其一生。

在北非和地中海的旅行中,当地的传统建筑让他联想到祖国的建筑,并激发了他强烈的兴趣。

他的作品曾被归作极少主义,它们不具有奢华的色彩和材质。

纯净的平面、灰泥墙、砖坯、木材甚至水都能成为他创作的元素,而这些都是与自然息息相关的。

巴拉干称自己为一个景观建筑师.他在圣.马丁St.Martins出版社的《当代建筑师》(Contemporary Architects)上写过:“我坚信,一个建筑师应当像设计他的房子一样经营他的花园:能使用,能传递美感,能提高品位,能包含美妙的艺术和其他精神价值。

而任何没有传递平静的建筑都是错的。

”作为一个虔诚的宗教徒,巴拉干和其作品被描述成“神秘的”,如同他们的“平静”。

他的圣方济会小礼拜堂(CapuchinasSacramentarias)是这两者的完美结合。

他童年的回忆和爱好成为他设计的源泉,他热衷干马,并设计了很多马厩,穿过其中的喷泉和流水也表达了其平静的性格。

巴拉干不仅对二代墨西哥建筑师有着深远的影响,更为重要的是他对全球建筑界的影响。

普利兹克建筑奖获奖者心得自述

我很荣幸能够获得普利兹克建筑奖,这是对我工作的认可和激励。

在

我看来,一个成功的建筑物一定要具备以下几个方面的特点:

首先,成功的建筑是具有创新性的。

创新性不是指建筑要做出独一无

二的形状或者线条,而是指建筑所体现的理念和思考方式。

在我看来,建筑是文化、历史、环境、人类需求等各个因素的综合体现。

因此,

当我设计建筑时,会尽可能地考虑到这些方面,并且通过创新的方式

来解决这些问题。

其次,成功的建筑是具有可持续性的。

建筑不仅仅是为了满足人们的

居住需求,同时也应该对环境和社会负责。

在设计建筑时,我会尽可

能地使用环保的材料,考虑建筑的能耗情况,并且尝试将建筑与周围

的环境融合在一起。

最后,成功的建筑是为人类服务的。

人类的需求应该是建筑设计的起

点和终点。

建筑不应该只是简单地满足人们的基本需求,还应该为人

们提供更好的生活和工作环境。

因此,在设计建筑时,我会尽可能地

考虑到人们的需求和舒适度。

在获得普利兹克建筑奖之前,我一直在致力于打造具有创新性、可持

续性和为人类服务的建筑。

这个奖项的获得,让我更有信心并且更加

专注于我的工作。

我希望我的设计能够为人类的生活和工作带来更多

的便利和舒适。

总之,我认为,成功的建筑应该是人与环境、文化和历史的融合体现,不仅仅要满足人们的基本需求,还应该为人类提供更好的生活和工作

环境,同时对环境和社会负责。

我会继续努力,为建筑界做出更多的

贡献。

普利兹克建筑奖引言普利兹克建筑奖是世界上最为重要的建筑奖项之一,每年都会颁发给在建筑界做出杰出贡献的个人或集体。

本文将介绍普利兹克建筑奖的背景、评选标准、历年得主以及对建筑界的影响。

背景普利兹克建筑奖由美国《纽约时报》与普利兹克家族合作设立,于1979年首次颁发。

奖项的设立旨在表彰全球建筑界的创新和卓越成就,推动建筑艺术的发展。

普利兹克建筑奖的颁发不仅影响了建筑界的发展,也对公众对建筑艺术的认识和理解产生了积极影响。

评选标准普利兹克建筑奖的评选标准非常严格,评委会会根据以下几个方面对候选人进行评估:创新性候选人的设计理念和实践是否具有创新性。

评委会鼓励候选人在建筑设计中突破传统边界,提出新的理念和方法。

对社会的影响力候选人的作品对社会和人群是否产生了积极的影响。

评委会重视候选人在社会、环境和文化方面所做出的贡献。

可持续性候选人的作品是否注重可持续性发展。

评委会鼓励候选人在建筑设计中考虑环境保护和资源利用的问题,推动可持续建筑发展。

技术创新候选人在技术方面的创新是否具有突破性。

评委会关注候选人对新材料、新技术的运用,以及对建筑施工和管理过程的改进。

历年得主自1979年首届普利兹克建筑奖颁发以来,已有许多建筑师和建筑事务所获得了这一殊荣。

下面将为大家介绍几位历届得主及其代表作:1. 扎哈·哈迪德(2004年得主)扎哈·哈迪德是一位伊拉克出生的建筑师,以其大胆的建筑设计风格而闻名。

他的代表作包括中国广州的广州歌剧院和美国迈阿密的佛罗里达国际大学法学图书馆。

2. 佩特拉·布鲁恩布罗斯(2010年得主)佩特拉·布鲁恩布罗斯是一位德国建筑师,她的设计充满了创意和想象力。

她的代表作包括德国美因茨的住宅大楼Kolumba和美国密歇根州安娜堡的美国科学学院。

3. 阿雷恩德·罗森克伦茨(2019年得主)阿雷恩德·罗森克伦茨是一位瑞典建筑师,他注重将建筑融入自然环境中。

万字长文!深度解读建筑界奥斯卡“普利兹克建筑奖”44年评判轨迹普利兹克建筑奖(以下简称普奖)是世界范围内最具权威的国际性奖项,被誉为建筑界最高荣誉,以授予一位或多位建筑师,表彰他们在作品中所表现出的才智、想象力和责任感等优秀品质,以及通过建筑艺术对人文科学和建筑环境所做出的持久而杰出的贡献。

2020年,伊冯·法雷尔和谢莉·麦克纳马拉成为了普奖新晋得主,她们是爱尔兰的女性建筑师,发轫于都柏林(爱尔兰首都),共营着格拉夫顿建筑师事务所,实践横跨爱尔兰国内与国际,除了作品的优秀,她们亦以建筑学核心的思辨为始,提升至价值观与思想的构建,阐述着社区与公民意识、文化的连接、道德的锚固、慷慨与回馈的赠予等人文词语之于建筑的思考与生成,并以结构先行对建筑一切的赋予,创造出空间的开放与自由,光影的灵动与迷离,也以对地球负责为已任,关注着气候变化、自然资源、对环境敬畏、城市复兴与贡献等议题,最终展现建筑的真诚、平凡与谦逊,以及富有人文意识。

而普奖从创立至今已举办了四十四年(1979年-2022年),历届获奖建筑师皆是一时之选,更是建筑之于时代的引领,其高度不言自明、无庸赘述,获得普奖成为了众多建筑师的追求,在攀上高峰之前予以自我的鞭策,而普奖也借此激发建筑界更多的关注与讨论,以及更大的创造;而法雷尔和麦克纳马拉身处众多获奖者之中,代表着某一部份的话语,而历届普奖的授予也说明着普奖评判想要传递给外界一个什么样的信息,是关于时代、潮流、参照、维度、范式或是议题,还是关于文化?以及建筑在未来的角色。

那么,为了对普奖有相当程度的了解,回顾和审视普奖是为必须,以洞察其演进与评判轨迹,以及信息的传递,若以10年为一个阶段的观察期,将会发现其中蜕变的回应以及价值取向与意义的内容凝聚。

一以美国居多、欧洲其次、再来亚洲(1979年-1989年)首先,在1979创立那年与20世纪80年代(1980年-1989年)里,普奖得主来自世界各大洲,分别是北美洲的菲利普·约翰逊(Philip Johnson,1979年获奖,美国)、路易斯·巴拉甘(Luis Barraging,1980年获奖,墨西哥)、贝聿铭(Ieoh Ming Pei,1983年获奖,美国,华人)、理查德·迈耶(Richard Meier,1984年获奖,美国)、戈登·邦夏(Gordon Bunshaft,1988年获奖,美国)和弗兰克·盖里(Frank Gehry,1989年获奖,生于加拿大,美国),南美洲的奥斯卡·尼迈耶(Oscar Niemeyer,1988年获奖,巴西),西欧的詹姆斯·斯特林(James Stirling,1981年获奖,英国)和凯文·洛奇(Kevin Roche,1982年获奖,生于爱尔兰,美国),中欧的汉斯·霍莱因(Hans Hollein,1985年获奖,奥地利)和戈特弗里德·玻姆(Gottfried Böhm,1986年获奖,德国),东亚的丹下健三(Kenzo Tange,1987年获奖,日本)。

安徽建筑中图分类号:T U 2文献标志码:B文章编号:1007-7359(2020)05-0005-02D O I :10.16330/j .c n k i .1007-7359.2020.05.0021普利兹克的新标向1.1建筑师的社会责任感2014年,普利兹克建筑奖(T h e P r i t z k e r A r c h i t e c t u r eP r i z e )授予了以环保和可持续发展为主要设计要求的日本建筑师坂茂(S h i g e r u B a n )。

他最早引起国际建筑界关注的作品,是他在1995年为神户地震灾民创建的纸板和纸管掩体。

其低成本和简单的建筑技术使灾民可以自己建造它。

这些避难所为1999年在卢旺达的战争难民和2008年在中国四川的地震灾民提供了临时避难所。

2011年,日本遭受了严重的地震,海啸和核灾难,坂茂的造纸设备也为受难者提供了温暖和关怀。

2013年雅安地震后,特别设计建造了“四川省雅安纸管幼儿园”,这些针对灾区所建的建筑,既展现了坂茂先生独特的建筑才华,又充分体现了他的社会责任感。

2016年1月13日,智利建筑师亚力杭德罗·阿拉维纳(A l e j a n d r o A r a v e n a )获得普利兹克奖。

促使他成为普利兹克奖获得者的原因在于他对社会保障住房的投入,自2000年以来,亚力杭德罗和他的同事一直以明确的社会目标来完成自己的作品,建成了2500多套低成本社会保障住房(图1)。

设计团队全程参与项目过程,协调每一方的关系,以最大限度地为居民和社会带来利益。

他了解到居民的愿望以及他们积极参与该项目的重要性,并辅之以良好的设计,为社会贫困人口创造了新的机会。

这种创造性的方法扩展了传统建筑的领域,将专业人员转变为通才,并致力于为建筑环境找到真正的解决方案。

图1社会保障房“半成品”实景2018年获奖的印度建筑师巴克里希纳·多西(B a l k r i s h n a D o s h i )凭借高度的责任感,并通过高质量和务实的建筑为国家和人民做出贡献。

普利策建筑奖普利策奖简史History of the Prize普利策建筑奖是1979年由Hyatt Foundation设立的。

每年,它都要表彰某些建筑师,这些建筑师的建筑作品应该对人类和建筑环境的改善有突出的贡献。

这个奖项如今被人们称为是建筑界的诺贝尔奖。

这个奖项事宜普利策家族的名字来命名的。

普利策家族拥有一个国际化的商业机构,它的总部设在芝加哥。

并因为他们对教育、宗教、社会福利事业、科学领域、医疗领域和其他文化机构的长期支持而闻名。

Jay A. Pritzker和他的妻子Cindy一起设立了这个建筑奖,他于1999年1月23日去世。

现在,他的大儿子Thomas J. Pritzker成为了Hyatt Foundation这个基金的总裁。

Thomas常说:“作为一个土生土长的芝加哥人,能够意识到建筑能给我们的生活、工作以巨大的影响是不奇怪的。

毕竟我们生活在这个摩天大楼诞生的城市里,这个城市到处都是天才建筑师们——例如:Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright(赖特), Mies van der Rohe(密斯.凡.德.罗),还有其他人——精心设计建造的建筑,在1967年,我们把一幢未建完的房子改造成了现在的Hyatt Regency Atlanta,它的中庭设计是如此的成功,以至于它最终成为了我们在世界各地的宾馆中最为杰出的作品。

它对顾客和员工的情绪的影响是如此的强烈。

芝加哥的建筑让我意识到了建筑艺术的力量,这座宾馆的设计和建造又让我们意识到建筑会对人的行为施加影响。

所以在1978年,当我们提出设立一个建筑奖的动议的时候,我们立刻得到了支持。

我的父母相信这个奖项的意义不仅仅是鼓励激励更多的人了解建筑,它还更大的激发建筑师们的设计灵感。

”他还补充说,他为他的家人在方面做出的努力而骄傲。

他的评奖程序和奖品的设置是以诺贝尔奖为蓝本的。

普利策建筑奖获得者将得到10万美元的奖金、一份证书和一个铜制奖章(从1987年起),而在那年之前用的是限量发行的Henry Moore的雕像。

建筑设计大奖建筑设计大奖是对于建筑师们的认可和鼓励,也是建筑界的一种荣耀。

每年,世界各地都会举办建筑设计大奖评选活动,以表彰那些在建筑设计领域做出杰出贡献的人才。

这些奖项不仅是对于优秀设计作品的肯定,更是建筑行业发展的一种推动力。

建筑设计大奖的评选标准通常包括创新性、独特性、功能性和环境友好性等因素。

获得这些大奖的建筑作品往往在设计理念、施工技术和空间利用等方面有着独到之处。

通过这些设计作品,我们可以了解到建筑师们对于建筑艺术的追求和对于社会环境的关注。

世界上最著名的建筑设计大奖之一是普利兹克建筑奖。

成立于1979年,该奖项每年颁发给在建筑领域有显著成就的建筑师。

普利兹克建筑奖被认为是建筑界的诺贝尔奖,是全球建筑设计大师们梦寐以求的荣誉。

该奖项的目的是鼓励及推动对建筑界的贡献,并用以奖励那些通过优秀的设计实践改善人居环境的建筑师。

获得普利兹克奖的建筑师们既有建筑界的泰斗,也有年轻一代的后起之秀。

另一个备受瞩目的建筑设计大奖是德国的洛桑奖。

这个奖项是由洛桑奖基金会设立并每两年颁发一次,旨在表彰对于当代建筑有重要贡献的建筑设计者。

洛桑奖以其对于艺术和可持续发展的关注而闻名,其评选过程严谨而权威。

获得这个奖项的建筑师们经常能够通过他们的设计作品为城市带来新的文化氛围和发展动力。

此外,建筑设计大奖还有许多其他的国际和地区性奖项,如英国的Stirling Prize、美国的最佳建筑奖、中国的国家建设行业优秀设计奖等。

这些奖项体现了不同地域和文化对建筑设计的关注和认可,并为建筑师们提供了展示自己作品的平台。

建筑设计大奖的重要性不仅仅在于它们的荣耀,更在于它们对于建筑界的推动作用。

这些奖项鼓励着建筑师们在设计中追求创新和出类拔萃。

获奖作品的出现不仅会激发公众对建筑艺术的兴趣,也会成为其他建筑师们学习和借鉴的典范。

这种推崇和竞争的氛围有助于激发建筑界的创造力和热情。

然而,建筑设计大奖评选并非没有争议。

有些人认为评选过程不够公正,更多地偏向于商业利益或政治因素。

论普利兹克建筑大奖对世界建筑设计的影响摘要:普利兹克建筑奖像一架选拔建筑大师的机器,目光犀利,下手精准,绝大多数获奖者的确名副其实,源于对建筑本体的探求,建筑史上出现了风格、流派之争,普利兹克建筑奖被誉为“建筑界的诺贝尔奖”,从其历届获奖者的建筑主张不难发现,现代建筑本体的价值取向始终在感性和理性之间徘徊,反现代主义的流派所作的某些尝试也扩大了建筑哲学范畴,而探求建筑本体的过程极富有意义,通过它可把握建筑学的未来。

关键词:建筑本体;环境;多元化荷兰一、回顾性的分析普利兹克建筑奖(ThePritzkerArchitecturePrize)是由美国海亚特基金会于1979年设立的。

该奖每年授予一位在世的建筑师,以表彰其在建筑设计中表现的才智、洞察力和献身精神,以及通过建筑艺术为人类及在人工环境方面所做出的持久而杰出的贡献。

其评选程序与奖项均依照诺贝尔奖的做法设立,奖金为10万美元,接受所有国家的提名而不论其国籍、种族、宗教或意识观念。

获奖者的最后选定是由一个国际评审团经过多方面慎重协调后,以无记名投票的方式产生的[1] 。

在已产生的23位获奖者中,有7位美国人、3位日本人、1位巴西人,其余均为欧洲国家人。

首获殊荣的菲利普・约翰逊是狡猾而善变的。

他“在现代主义这条土船的底下凿了个窟窿,在任何人认识到它正在沉没之前,先跳上岸来”。

众所周知,现代主义在两次世界大战期间脱颖而出,产生了广泛的影响,但不久便因其形式僵化和易于抄袭,而遭到众多非议和攻击。

约翰逊在实现了自身从现代主义向新古典主义的转变后,又改弦易辙,充当了后现代派积极的鼓吹者。

至此,僵化的状态已成过去,没有了压倒一切的原则和规律,建筑界迎来了空前活跃和繁荣的新局面,而机遇也总是偏爱有准备的头脑!墨西哥建筑师巴拉甘的作品是一幅幅超现实主义的图画:水面、绿色植物、简单几何形体,纯净而开朗。

至后期,巴拉甘又汲取了墨西哥传统艺术的精华,赋予建筑魔幻般的色彩,一扫国际式的冷漠与苍白[2] 。

尼迈耶从对巴西的群山、河流、海洋、浮云等感受中,从殖民时期巴洛风格中,提炼出了巴西精神——曲线形体,因此它是有生命力的。

在阿尔托的影响下,费恩似乎对北欧的独特文脉理解甚深,从他设计的布鲁塞尔博览会挪威馆及一系列住宅方案中,我们感受到一股清新的山风扑面而来。

森林覆盖的北欧、精湛的砖工、含情脉脉的小镇都给予了费恩极大的创作灵感;丹下健三是日本建坛承上启下式的人物,早年追随柯布西埃,传播现代主义,但他最终还是在日本传统之绳纹文化中找到了建筑创作的根;自学成才的安藤忠雄似乎注定是要成为日本禅宗哲学在建筑领域的代言人,他认为:“与其用多样的风格和材料去创造多样的内容,不如用十分单纯的风格和材料去创造多样的世界。

”光线造型的渲染、素混凝土肌理的诗意以及“禅”、“无”境界的诠释,使传统与现代成功并置,感人至深建筑师对社会的关切决不能仅限于某一幢单体建筑,而应着眼于整个城市,并“强调新建筑应赋予城市以新的生命,并与环境保持连续性”。

这一点从1981至1984年间获奖的建筑师中可见一斑:斯特林是20世纪60年代运用建筑历史遗产的第一人,建筑材料和技术都成为他创作的依据,在其力作斯图加特美术馆中,我们既能感知古典的凝重与严谨,又能体味现代技术空间的魅力,把交通部分作为艺术重点对待,更是启发了哈迪德等解构主义建筑师的创作;罗奇则热衷于大型城市综合体的设计,既融合了密斯式的简明沉静,又融合了小沙里宁的表现主义造型;贝聿铭也是处理国家性公共建筑的高手,无论是华盛顿美国国立美术馆东馆,还是卢浮宫扩建工程,新旧建筑都能和谐共生,成为城市景观中不可割舍的一部分;而“阳春白雪”派的理查德・迈耶则在纯净的空间构成和建筑造型上取得卓越成就。

我们暂且把上述建筑师称为“晚期现代主义者”。

当然,风格之争尚在其次,重要的一点是说明现代主义并未死亡,它和其他事物一样,也必经新生、发展、成熟以及重新审视的过程,而同时,它又会启发新的风格与理论的诞生,谁能想像:如果没有现代主义建筑运动,两次世界大战带来的创伤能指望后现代或解构主义去整治吗?小沙里宁说得好:“人类天性中存在着两种往往相辅相成而又相反的倾向——一种是・理・性的倾向, 另一种是・感・性的倾向——所以,可以合乎逻辑地事先料到,理性时代到了一定的期限后,艺术的钟摆就迟早会摆回来,到那时某些新的甚至相反的东西就可能要出现了。

”[3] 汉斯・荷莱因的获奖可视为“叛经背道”的先声。

他早年曾以系列表现建筑幻想的粘贴画而著名,既然是幻想,就显得不拘一格;后来他率先利用崩溃的形象,并将之运用于室内设计方面,获轰动。

这些一方面反映了工业化时代人类物质财富丰裕的同时,伴随而来的是情感的失落、颓废与无所适从;另一方面又是对现代主义清规戒律的挑战。

于是,国际建坛又迎来了新的创作革命:文丘里的《建筑的复杂性与矛盾性》、德里达的解构主义哲学,以及罗西的“类型学”和类似城市理论等,突破了惯有的思维模式,“反”传统的建筑不断涌现,建筑的语汇也极大地丰富起来。

阿尔瓦多・西扎的观点极具革命性:设计并非创造,而是转变观念。

这实际上是一个复杂的行为领域,要求人们不被任何模式左右,应真实自然地接近建筑本体,这一过程也许艰巨而漫长。

或许是因为建筑变得陌生,人们还没有足够的心理准备,所以接下来的四届普利兹克建筑奖(1994—1997)都流露出典雅、平和与思乡的倾向。

鲍赞巴克高超的群体组织及富有人情味的装饰细部,琼斯关于“人的活动是建筑生命力之所在”的观点(另两位已述),都似乎远离了建筑论坛的剧烈冲突,但建筑艺术的钟摆很快又摆回到另一端,即在信息工程、生物工程、电子计算机工程发达的今天,建筑当随时代。

于是生态智能建筑和高技派炙手可热,皮阿诺和福斯特相继获奖。

此时我们应看到,科技并非凌驾于人之上,相反地,一切举措都围绕着人的需求展开,对环境可持续发展的重视,对21世纪新型建筑学的探讨,使得这一理论体系充盈起来。

库哈斯的作品便以绝佳的构思、独特的弹性和可持续发展性获得广泛赞誉。

21世纪建筑学走向何方,我们将拭目以待。

回顾历史,了解建筑发展的脉搏,并对未来流变作出预测,这正是建筑史学的哲学意义。

二、历史的流变对今日的启迪20世纪轰轰烈烈的现代建筑运动已成过去,留给后人的或许是乌托邦式理想的幻灭,或者是一场发人深省的关于观念与方法的讨论。

彭一刚先生在《建筑空间组合论》中提到:与一切事物的发展形式一样,建筑的发展也必将经历否定之否定、螺旋式上升的过程,在历史的长河中,经时间的筛选和过滤而凸显出来的建筑本体,至今仍闪烁着智慧的光芒,是被证实有价值的。

从历史上看,人们对于建筑本体的认识大致分以下两个阶段。

19世纪以前,建筑类型多限于神庙、宫殿、教堂等,似乎“不食人间烟火”,建筑理所当然地被列入艺术范畴。

于是建筑师们更关心的是建筑的形式美,即追求纯粹美的外在表现图式,或是建筑的能指,而对于建筑的所指则探求较少[4] 。

古希腊哲人认为:“宇宙的本质是数,数是和谐的”,合乎数的比例的和谐则是建筑最完美的形式。

西方人以极大的热情和严谨的态度投身于形式规律的研究中去,创造了古典建筑艺术。

古罗马御用建筑师维特鲁威的著作《建筑十书》被后世奉为经典,其中关于古罗马建筑范式的总结和建筑设计原理的探讨无疑是详尽的,但一家之言怎能代表建筑的全部!令人遗憾的是,维氏的影响实在深远,即使在大胆怀疑、全面创新的文艺复兴时期,建筑理论仍是沿用维氏体系,随后的几百年便是学院派的天下,而对于建筑本体的探求几乎停滞了。

不管是帕提农神庙、凡尔赛宫还是圣彼得大教堂等,它们都有共同点:献给神灵或王族,形式重于功能,造价不受限制,在不同历史时期的技术力量的支持下,精确的比例、适宜的尽度、精湛的雕饰、优美的细部——使得古典建筑极具号召力。

也正因为建筑类型的局限性,技术与艺术尚可和谐统一,而只有当改用全新的材料和结构去建造房屋,当大批住宅、公建或工业厂房建设迫在眉睫时,人们才如梦方醒。

真正开始探讨形式与功能孰重孰轻的是芝加哥学派,它于19世纪70年代在美国兴起,倡导“形式服从功能”。

这是一种全新的建筑设计方法,即由内而外设计,因此,建筑不再是少数人的纪念碑,而是时代的产物、凡人的艺术此时,建筑类型也日益丰富,渗入到社会生活的各个领域,因而建筑师能够较全面地审视建筑,寻求符合时代精神的“真正意义上的建筑学”。

艺术家们以敏锐的洞察力走到了前列:塞尚的现代绘画运动、毕加索的立体主义、苏俄的构成派、荷兰风格派、意大利未来派等,使艺术走向多元化,建筑也不例外[5] 。

以四位大师为领袖的现代建筑运动蓬勃发展起来,其间爆发了两次世界大战,于是,战后人们努力医治战争的创伤。

时势造英雄,现代建筑以简洁的形式、低廉的造价、高效的施工及大无畏的革命精神赢得了全世界的青睐,对建筑本体的阐述亦开始脱离英雄人物而上升到全人类的高度。

近年来普利兹克建筑奖获得者们都作出了积极、有益的尝试,只不过建筑艺术的钟摆一会儿偏向建筑的物质属性,一会儿又弹回精神需求中来。

这是修正、是补充、还是扬弃?在世界文化多元化的今天,在崭新的21世纪里,我们期待着不同建筑观念的出现,而探求建筑真谛的过程本身也是有价值的。

[参考文献][1] 许溶烈.建筑师学术・职业・信息手册[M].郑州:河南科学技术出版社,1993.636-723,759-761.[2] 郑光复.建筑的革命[M].南京:东南大学出版社,1999.139-207.[3] 刘天华.中西建筑艺术比较[M].沈阳:辽宁教育出版社,1995.108-132.[4] 陈志华.外国建筑史(19世纪末叶以前)第二版[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.327-331.[5] 汪正章.建筑美学[M].北京:东方出版社,1991.101-121。