烘托和衬托

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:44

烘托和衬托、对比的区别

烘托,:写作时,先从侧面描写,然后再引出主题,使要表现的主题鲜明突出。

如:描写烈日炙烤大地,描写狂风暴雨,然后写人物活动,即烘托其辛苦及其忘我劳动的精神之类。

衬托:为了使事物的特色突出,用另一些事物放在一起来陪衬或对照。

如:毛泽东用有些人见异思迁、鄙薄技术工作来反衬白求恩大夫对工作满腔热忱、对技术精益求精的精神。

侧面描写:简单说就是从旁边描写,举例说吧:要写一个好学生,不直接写他怎

么用功学习,成绩怎么优良,而是写听老师,同学的评价,或到他家看到墙壁上

贴着许多奖状之类,让人从另一面知道他是个好学生。

烘托”与“衬托”不同,“烘托”是通过别的事物把想要表达的事物写出来,所以,用一事物暗示出另一事物就叫烘托。

这与“衬托”不同,因为“衬托”是两种事物都写。

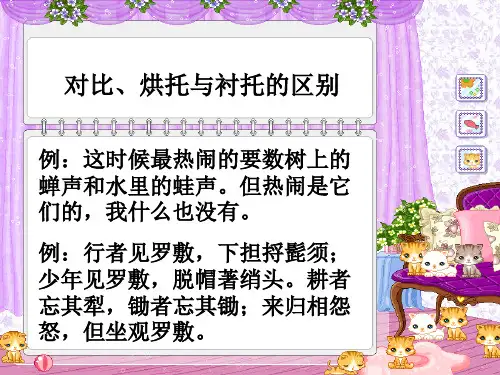

对比与衬托的区别:构成对比的双方没有主次之分,但衬托有主次,而且次要部分要对主要部分起陪衬烘托的作用。

如:

例:这时候最热闹的要数树上的蝉声和水里的蛙声。

但热闹是它们的,我什么也没有。

上面的例子就用了衬托的手法,写树上的蝉声与水里的蛙声是为了反衬我内心的不宁静

衬托有主次之分,陪衬事物是说明被陪衬事物的;是用来突出被陪衬事物的。

对比表明是对立现象的,两种对立的事物并无主次之分,而是相互依存的。

因此,两种修辞还是有很大区别的,希望你能理解。

烘托和衬托烘托和衬托是一对重要的修辞手法,用于加强描述中的效果,促使读者对文本中的内容产生更强的感受和共鸣。

这两个概念经常用于文学作品、艺术绘画和电影等艺术领域,它们经常一起使用,但在功能和目的上却有所不同。

本文将对烘托和衬托的定义、特点和应用进行详细介绍。

1. 烘托烘托是指通过对比或突出一事物,以凸显另一事物或情感。

它是在描述的过程中将某个元素或情节与其他元素进行对比,从而更好地表达出所要传达的意思。

烘托可以通过对形象、语言、音乐和情节的运用来实现。

1.1 形象烘托在文学作品中,形象烘托是通过使用生动的形象描写来增强读者对某个事物的印象。

例如,在描写一个美丽的景色时,作家可能使用丰富的比喻、细腻的描写和饱满的词语,使读者感受到景色的美丽和宏伟。

形象烘托的目的是使读者对描述的事物产生强烈的感受和记忆。

1.2 语言烘托语言烘托是通过运用修辞手法和多样化的语言表达来增强描述的效果。

例如,在描述一个人物时,作家可能使用夸张的修辞手法,如夸张、夸大、夸奖等,来突出人物的特点和个性。

通过精巧的语言烘托,作家可以使读者更加深入地了解和感受到人物的形象和情感。

1.3 音乐烘托音乐烘托是指通过音乐的运用来增强情感的表达。

在电影中,音乐常常被用来加强场景的氛围、衬托角色的情感。

例如,当一位主角遭遇困境或面临挑战时,配乐可能会变得紧张、悲伤或激动,从而增强观众对场景的感受和理解。

1.4 情节烘托情节烘托是指通过剧情的设定和安排来突出故事的主题和情感。

在小说和电影中,离别、冲突和高潮等情节常常被用来烘托人物之间的关系和情感。

情节烘托的目的是通过扭转情节发展的方向和展示人物之间的冲突,使读者更加深入地理解和关注故事的发展。

2. 衬托衬托是指通过对比或突出一事物,以凸显另一事物的特点或优势。

与烘托不同的是,衬托通常是为了突出某个事物的特点而使用的。

衬托可以通过形象、语言和情节等多种方式来实现。

2.1 形象衬托在文学作品中,形象衬托是通过对比两个或多个形象来突出其中一个的特点。

烘托和衬托有啥区别烘托和衬托在文学创作中都是突出主题的手法,但它们有着不同的表现形式和效果。

渲染是一种多方面的描写形容,旨在突出形象和营造意境。

例如,XXX的《约客》中的“家家雨”和“处处蛙”就渲染了一种夜晚的深和静,衬托了夜晚的气氛。

烘托是一种侧面描写的手法,通过陪衬使所要表现的事物更加鲜明突出。

例如,XXX在《艺概》中提到:“山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草木写之。

”这种烘托的手法被引入诗歌创作中,通过侧面的描写和铺排,使被“托”之物更加突出。

XXX的《早梅》中的“禽窥素艳来”一句就是通过烘托的手法,突出了XXX的素艳。

衬托是利用事物间的近似或对立来突出所要表现的事物的表现手法。

正衬和反衬是衬托的两种形式。

正衬通过相同或相似的事物来衬托,如以动衬动,以静衬静,以乐衬乐,以哀衬哀。

例如,XXX的《钱塘湖春行》中的“绿杨阴里白沙堤”就是以西湖生气勃勃的景色来衬托出诗人的欣喜之情。

反衬则是通过相反的事物来衬托,如以动衬静,以乐衬哀,以丑衬美。

例如,唐代XXX的《谢亭送别》中的“红叶青山”反衬了诗人的离愁别恨。

XXX的《鸟鸣涧》中的“月出惊山鸟,时鸣深涧中”则通过鸟之“惊”、“鸣”反衬出春山的夜静。

渲染和烘托都是为了让描写的对象更加生动、突出,但它们的着眼点不同。

渲染是从正面入手,直接描绘;而烘托则是从侧面入手,通过暗示和衬托来突出主体。

烘托和衬托是两种不同的修辞手法。

烘托是通过暗示其他事物来表达想要表达的事物,而衬托则是用类似或相反的事物作为陪衬来突出主体事物。

衬托又分为正衬和反衬两种形式,分别用类似或相反的事物来衬托所描绘的事物。

对比和衬托是两种不同的写作手法。

对比是将相反或相似的两种事物进行比较,以表达某种思想或意境,而衬托则是用次要的事物来突出主要事物,主次分明。

对比常用于论述,而衬托则常用于描写。

总的来说,渲染、烘托、衬托和对比都是不同的写作手法或修辞手法,它们各有不同的特点和应用范围。

映衬、衬托、正衬、烘托、反衬、对比的联系和区别所谓映衬,就是映照、衬托。

映照,就是用光线照射而显出物体的形象;衬托,就是为使事物的特征突出,用另一些事物来陪衬或对照。

文学作品中的映衬主要指后者,诗歌自然也如此。

由“陪衬或对照”来看,映衬有两种,一种是正衬,一种是反衬。

李白在《梦游天姥吟留别》中的“半壁见海日,空中闻天鸡”就是正衬。

试想登上天姥山的半山腰,就能望见东海日出,听到天鸡的啼鸣,那么天姥山山峰必然高入云天,连接仙境,出“仙之人兮列如麻”的盛况也就在情理之中了。

又如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”,极写天台山之高,但面对天姥山却像是要向东南倾倒下去,足见“天姥连天向天横”。

反衬的著名例子是王籍的诗句“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”。

正因为听上去觉得蝉叫声特别喧噪、鸟鸣声特别清亮,所以山林幽静至极,以闹衬静,静境深广。

又如杜甫的名句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,用“酒肉臭”反衬“冻死骨”,更显人民的痛苦、悲惨。

映衬(无论是正衬还是反衬)的目的,或是为了突出所描述事物的特点,或是为了强调所要表达的思想、情感。

映衬(衬托、烘托)有色彩相衬:如“万绿丛中一点红”,“红”得特别鲜明浓烈;“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,“亮”得格外夺目惊心。

有景物衬情:衬法有两种,衰景衬悲愁、美景衬欢乐是正衬,如“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”、“枫叶荻花秋瑟瑟”,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;乐景衬哀情(或相反)是反衬,如杜甫诗“江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年?”有人物相衬:如“耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷”(《陌上桑》),极言罗敷之美;“未免被人褒女笑,只教天子暂蒙尘”(李商隐《华清宫》),讽刺杨贵妃美色误国。

有动静相衬:如“明月松间照,清泉石上流”;“空山不见人,但闻人语响”;“万籁此俱寂,但余钟磬声”;“四千年来车马寂,古槐深巷暮蝉愁”(张籍《法雄寺东楼》)。

此外还有大小、多少、冷暖、远近、高低、明暗等等方面的映衬,在阅读赏析时也应注意。

烘托和衬托有啥区别在学习语文的时候,我们逐渐会接触到语文中的修辞手法、表现手法、写作手法、表达方式等。

很多小伙伴在学习的过程中,会傻傻分不清楚,很容易就混淆。

其中,表现手法主要有衬托、象征、照应、反衬、烘托、渲染等。

那么,烘托和衬托的区别在哪里呢?一起来看看!衬托和烘托的区别举例如下:一、区别1、烘托指的是通过另外的事物来描写想要表达的事物,也就是用一个事物来暗示另一个事物。

2、衬托指的是用一个事物的优缺点来强调另一件事物的好与坏,如果衬托的是好的一面,那么就是正衬;如果衬托的是坏的一面则为反衬。

3、烘托主要是通过侧面描写来突出出想要表现的事物,一般只会详细描写一个事物;衬托主要通过详细描写两个事物的优缺点来让其中一个事物成为陪衬,以此来突出主体事物。

4概念不同:烘托是通过别的事物把想要表达的事物写出来,所以用一事物暗示出另一事物就叫烘托。

这与“衬托”不同,因为“衬托”是两种事物都写。

衬托手法是为了突出某一事物而使用的一种修辞手法,用对某一事物的描写来突出主要描写对象的某种特质。

5、强调不同:衬托是指有两个事物,其中一个事物强调出了另一个事物的好与坏。

其中,这件事物的好为正衬,坏为反衬。

而烘托在语文中主要有两种意思,一是通过侧面描写引出主题,使要表现的事物鲜明突出;二是泛指陪衬。

6、侧重不同:“烘托”是指通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法。

侧面描写即间接描写,即通过对周围人物或环境的描写来表现主要对象。

“衬托”指用事物间相似或对立的条件,以一些事物为陪衬来突出主体事物的手法。

“衬托”分为正衬和反衬。

正衬是指利用事物间的近似条件来衬主体事物。

二、举例衬托:1、花朵上那艳丽的色彩在她那天使般的笑颜中也稍落下风。

2、小明的数学成绩不怎么样,考了9分,不过小红的数学成绩更差,考了3分,这就是天天靠别人,不好好学习的下场。

烘托:1、东船西舫悄无言,惟见江心秋月白。

通过描写周围的环境来表示出琵琶的声音;2、渐近故乡的时候,天气又阴晦了一些,冷风吹着呜呜的响,往外面一望,在苍黄的天空下,远处有着几个萧索的荒村,没有一丝生气。

映衬、衬托、烘托、对比的联系和区别所谓映衬,就是映照、衬托。

映照,就是用光线照射而显出物体的形象;衬托,就是为使事物的特征突出,用另一些事物来陪衬或对照。

文学作品中的映衬主要指后者,诗歌自然也如此。

由“陪衬或对照”来看,映衬有两种,一种是正衬,一种是反衬。

李白在《梦游天姥吟留别》中的“半壁见海日,空中闻天鸡”就是正衬。

试想登上天姥山的半山腰,就能望见东海日出,听到天鸡的啼鸣,那么天姥山山峰必然高入云天,连接仙境,出“仙之人兮列如麻”的盛况也就在情理之中了。

又如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”,极写天台山之高,但面对天姥山却像是要向东南倾倒下去,足见“天姥连天向天横”。

反衬的著名例子是王籍的诗句“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”。

正因为听上去觉得蝉叫声特别喧噪、鸟鸣声特别清亮,所以山林幽静至极,以闹衬静,静境深广。

又如杜甫的名句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,用“酒肉臭”反衬“冻死骨”,更显人民的痛苦、悲惨。

映衬(无论是正衬还是反衬)的目的,或是为了突出所描述事物的特点,或是为了强调所要表达的思想、情感。

映衬(衬托、烘托)有色彩相衬:如“万绿丛中一点红”,“红”得特别鲜明浓烈;“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,“亮”得格外夺目惊心。

有景物衬情:衬法有两种,衰景衬悲愁、美景衬欢乐是正衬,如“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”、“枫叶荻花秋瑟瑟”,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;乐景衬哀情(或相反)是反衬,如杜甫诗“江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何日是归年?”有人物相衬:如“耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷”(《陌上桑》),极言罗敷之美;“未免被人褒女笑,只教天子暂蒙尘”(李商隐《华清宫》),讽刺杨贵妃美色误国。

有动静相衬:如“明月松间照,清泉石上流”;“空山不见人,但闻人语响”;“万籁此俱寂,但余钟磬声”;“四千年来车马寂,古槐深巷暮蝉愁”(张籍《法雄寺东楼》)。

烘托和衬托的区别烘托和衬托烘托写作时先从侧面描写,然后再引出主题,使要表现的事物鲜明突出。

三、以物烘托物。

如王维的《鸟鸣涧》,“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,描绘出一幅极其完美的春山月夜图。

在这春山中,万籁都陶醉于那种夜的色调、夜的宁静里了。

因此,当月亮升起,给这夜幕笼罩的空谷带来皎洁银辉的时候,使幽谷前后景象顿时发生了变化,这时习惯于山谷静默的鸟儿,似乎连月出也带来新的刺激,居然鸣叫起来。

这种以闹衬静的写法,不仅没有破坏春山的安谧,反而衬托得春夜山涧更加幽静。

再如王籍的《入若耶溪》,“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,若耶溪山林一片幽静,唯有不时传来一两声“蝉噪”、“鸟鸣”。

静寂,本是无声,有声则打破了静寂。

但是诗人偏偏说因为那一两声“蝉噪”“鸟鸣”,山林愈发显得幽寂了。

作者有意识地运用“蝉噪”“鸟鸣”之动来烘托一种静的境界。

由此可见诗人匠心独运之功。

王籍在这里通过“寂外有音”的烘托艺术手法创造出一种幽静恬淡的艺术境界,令人神往不已。

①新来瘦,非关病酒,不是悲秋。

(李清照《凤凰台上忆吹箫》)②秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。

华老栓忽然坐起身,擦着火柴,点上遍身油腻的灯盏,茶馆的两间屋子里,便弥满了青白的光。

(鲁迅《药》)衬托为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的修辞手法叫衬托。

运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受。

唐代许浑劳歌一曲解行舟,红叶青山急水流。

日暮酒醒人已远,滿天风雨下西楼。

上联以“红叶青山”这样亮丽诗意的景色,反衬诗人离愁别恨。

《姜斋诗话》说:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。

此外,“月出惊山鸟,时鸣深涧中”(王维《鸟鸣涧》)以鸟之“惊”、“鸣”反衬春山“夜静”。

(以年纪小衬托志向大读下面的诗,回答问题。

忽然一夜清香发,散作乾坤万里春。

渲染、烘托、衬托与对比渲染:在需要强调的地方浓墨重彩,使画面形象的某一方面更为突出。

用于艺术创作,就是指正面着意描写。

烘托:通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法,是通过别的事物把想要表达的事物写出来。

衬托:为了使事物的特色突出,用另一些事物放在一起来陪衬或对照,是两种事物都写。

对比:把对立的意思或事物、或把事物的两个方面放在一起作比较。

1、烘托与衬托的区别(1)衬托和烘托都是着眼于“托”,使某种事物、某个形象或某种情感得到凸显。

(2)两者的手段方式不同①衬托主要通过对该事物(或形象或情感)和与其相似或相对事物(形象、情感)的对照映衬来完成。

②烘托主要通过对该事物(或形象或情感)做外在的侧面的描写来实现。

2、衬托与对比的区别(1)①对比的两个事物的关系是并列的,不分主次。

②衬托可以明显的分出衬托事物和被衬托事物来,有主次、偏正之分。

(2)对比常用于论述,衬托常用于描写。

(3)衬托描写的是两个事物;对比可以是两个事物,也可以是一个事物的两个不同方面。

(4) ①衬托的修辞效果主要在于突现正面或反面事物,表达强烈的思想感情,深化文章的主题。

②对比的修辞效果主要是用比较的方式提示事物的本质,使好的显得更好,使坏的显得更坏。

让人们在比较中鉴别,给人们留下深刻而鲜明的印象。

3、渲染与烘托的区别(1)①渲染旨在通过对环境,人物的行为、心理等作多方面的描写、形容、修饰,来突出形象,表现主题。

②烘托则有意避开正面描写,而从侧面着意刻画,以使所要表现的人、物、事鲜明突出,收到“烘云托月”的艺术效果。

③渲染属于正面描写,烘托属于侧面描写,这是它们最本质的区别。

(2) ①渲染和烘托都是通过具体的描写来表达主题。

②如果把渲染烘托中的具体描写当着托体,那么所要表达的对象就是主体。

(3)在渲染和烘托中,托体和主体的关系是不一样的。

(4)渲染和烘托是两种不同的表现手法,要正确认识它们,还要正确把握它们的相对性。

①在一段描写里,对主体理解不同,对表现手法的认识也不同。

衬托和烘托的区别举例

衬托和烘托在文学、艺术、电影中经常被提及,它们在艺术创作中扮演着至关重要的角色。

衬托和烘托的区别在于它们的作用和模式。

衬托一般指的是一种艺术手法,它指的是通过把人物、地点、时间或其他实体用某种元素来形成对比,来强调或显示出这些实体之间的关系。

例如,在电影《把自己当作宝贵的财富》中,一个富有的孩子和一个贫穷的孩子之间的对比就是通过衬托来表达的。

这种手法不仅可以增强作品的深度和意义,还可以使观众在简短的时间内了解到作品真正想要表达的意思。

而烘托指的是一种铺开的艺术手法,它指的是通过描述环境或某个特定的地方来给出它的气氛和特点,来塑造人物的性格特点,从而提升作品的表现力。

例如,在小说《秘密花园》中,小说通过描写一个神秘而刺激的花园,丰富了主角的精神世界,它的整体氛围也更加生动活泼。

衬托和烘托有着很多相似之处,都是为了达到一个共同的目的:使作品的表现力加强,让读者能够更加深刻地理解作品的意义。

但是,他们在使用上是有所区别的。

衬托是一种更为严谨和简洁的手法,它的作用更多的是通过一个合理的对比来达到鲜明的强调,而烘托则是一种更宽泛的手法,它的目的在于提升作品的表现力和真实性。

总之,衬托和烘托是两种经常在文学、电影、艺术等多个方面使用的艺术手法,它们在使用上有很多相似之处,但其作用及模式上也是有所不同的。

他们都可以帮助作家更好的将作品的意义传达给读者,

让读者更加深刻地理解作品。

烘托与衬托的区别?衬托与对比的区别?“烘托”是指通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法。

侧面描写即间接描写,即通过对周围人物或环境的描写来表现主要对象。

“烘托”与“衬托”不同,“烘托”是通过别的事物把想要表达的事物写出来,所以,用一事物暗示出另一事物就叫烘托。

这与“衬托”不同,因为“衬托”是两种事物都写。

“衬托”和“对比”的区别在于:对比是相反或相似的两种事物互相比照,以共同表现某种思想或意境,对比双方不分主次;而衬托是以次要事物为陪衬突出一个主要事物,一方是工具,一方是目的,两者主次分明。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——对比。

“衬托”指用事物间相似或对立的条件,以一些事物为陪衬来突出主体事物的手法。

“衬托”分为正衬和反衬。

正衬是指利用事物间的近似条件来衬主体事物,比如李白《梦游天姥吟留别》:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

”再如《琵琶行》中“东船西舫悄无言,惟见江心秋月白”一句,用环境描写烘托音乐的魅力,给读者留下了广阔的回味空间。

映衬、衬托、正衬、烘托、反衬、对比的联系和区别所谓映衬,就是映照、衬托。

映照,就是用光线照射而显出物体的形象;衬托,就是为使事物的特征突出,用另一些事物来陪衬或对照。

文学作品中的映衬主要指后者,诗歌自然也如此。

由“陪衬或对照”来看,映衬有两种,一种是正衬,一种是反衬。

李白在《梦游天姥吟留别》中的“半壁见海日,空中闻天鸡”就是正衬。

试想登上天姥山的半山腰,就能望见东海日出,听到天鸡的啼鸣,那么天姥山山峰必然高入云天,连接仙境,出“仙之人兮列如麻”的盛况也就在情理之中了。

又如“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”,极写天台山之高,但面对天姥山却像是要向东南倾倒下去,足见“天姥连天向天横”。

反衬的著名例子是王籍的诗句“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”。

正因为听上去觉得蝉叫声特别喧噪、鸟鸣声特别清亮,所以山林幽静至极,以闹衬静,静境深广。

又如杜甫的名句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,用“酒肉臭”反衬“冻死骨”,更显人民的痛苦、悲惨。

烘托与衬托举例说明烘托与衬托是文学创作中常用的修辞手法,通过对比或对照来突出某一事物的特征或形象。

下面举例说明烘托与衬托的用法和效果。

1. 烘托:在一幅描绘冬日风景的画作中,一片白雪覆盖的草地上,一株独自凋零的红色玫瑰,通过对比,烘托出玫瑰的艳丽与孤独。

2. 衬托:在一个宴会上,人们穿着华丽的服装,彼此交谈笑语,突然走进来一个穿着朴素衣服的女孩,她的美丽和与众不同衬托出她的纯真与青春。

3. 烘托:在一部小说中,主人公为了追求理想,经历了艰辛的磨砺,与他相比,其他人物的平庸与庸俗更加凸显。

4. 衬托:在一幅画作中,一株高大的松树矗立在荒凉的沙漠中,与周围的草木和沙丘形成鲜明的对比,衬托出松树的坚韧与生命力。

5. 烘托:在一首诗中,诗人描绘了秋天的景色,黄叶飘落,草木凋零,这种萧瑟的景象烘托出人们对逝去时光的怀念和对生命的感慨。

6. 衬托:在一部电影中,男主角是一个懒散的废人,他的生活无所事事,与之形成鲜明对比的是女主角,她积极向上,勇往直前,衬托出男主角的懒散与废人形象。

7. 烘托:在一首歌曲中,歌手用低沉的嗓音演唱了一个悲伤的故事,背景音乐中的轻快节奏与歌词形成鲜明对比,烘托出歌曲中的悲伤情感。

8. 衬托:在一部电视剧中,男主角是一个正直善良的警察,与之形成鲜明对比的是反派角色,他狡猾狠毒,衬托出男主角的正义与勇敢。

9. 烘托:在一本小说中,作者通过描写主人公与身边的人物的对比,烘托出主人公的独特性格和与众不同。

10. 衬托:在一幅油画中,画家巧妙地运用色彩对比,将一束鲜红的花朵放在淡雅的蓝色背景中,衬托出花朵的鲜艳与生气。

通过烘托与衬托,文学作品中的人物、事物和景象得以突出,形成鲜明的对比,给读者留下深刻的印象。

这些例子中,烘托与衬托的运用使得文学作品更加生动、丰富,增加了艺术的层次和魅力。

Ⅰ烘托衬托对比渲染⒈“烘托”是指通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法,是通过别的事物把想要表达的事物写出来。

⒉“衬托”是为了使事物的特色突出,用另一些事物放在一起来陪衬或对照,是两种事物都写。

⒊“对比”是把对立的意思或事物、或把事物的两个方面放在一起作比较。

⒋“渲染”是在需要强调的地方浓墨重彩,使画面形象的某一方面更为突出。

用于艺术创作,就是指正面着意描写。

㈠烘托与衬托的区别⑴衬托和烘托都是着眼于"托",即使某种事物、某个形象或某种情感得到凸显。

⑵两者的手段方式不同①衬托主要通过对该事物(或形象或情感)和与其相似或相对事物(或形象或情感)的对照映衬来完成②烘托主要通过对该事物(或形象或情感)做外在的侧面的描写来实现。

㈡衬托与对比的区别⑴①对比的两个事物的关系是并列的,不分主次②衬托可以明显的分出衬托事物和被衬托事物来,有主次、偏正之分。

⑵对比常用于论述,衬托常用于描写.⑶衬托描写的是两个事物;对比可以是两个事物,也可以是一个事物的两个不同方面。

⑷①衬托的修辞效果主要在于突现正面或反面事物,表达强烈的思想感情,深化文章的中心思想②对比的修辞效果主要是用比较的方式提示事物的本质,使好的显得更好,使坏的显得更坏。

让人们在比较中鉴别,给人们留下深刻而鲜明的印象。

㈢渲染与烘托的区别⑴①渲染旨在通过对环境,人物的行为、心理等作多方面的描写、形容、修饰,来突出形象,表现中心②烘托则有意避开正面描写,而从侧面着意刻画,以使所要表现的人、物、事鲜明突出,收到“烘云托月”的艺术效果。

③渲染属于正面描写,烘托属于侧面描写,这是它们最本质的区别。

⑵①渲染和烘托都是通过具体的描写来表达中心。

②如果把渲染烘托中的具体描写当着托体,那么所要表达的中心就是主体。

⑶在渲染和烘托中,托体和主体的关系是不一样的。

⑷渲染和烘托是两种不同的表现手法,要正确认识它们,还要正确把握它们的相对性。

①在一段描写里,对主体理解不同,对表现手法的认识也不同。

烘托和衬托有啥区别通俗易懂

烘托和衬托是我们日常生活中经常可以看到的概念,它们有许多共同点,但又有一些本质区别,常常被误解为同一个概念。

那么,到底他们有什么区别呢?让我们来一起看看究竟有什么不同。

首先,让我们来看看他们最为关键的不同:烘托和衬托在表意上是完全不同的。

烘托主要用来强调某件事物,强调它的重要性和存在意义,使之更加凸显出来。

烘托可以通过一些比较、对比、细节描述等手段来达到这样的效果,就像有时候影片里会用到暗示和悬念等让观众更加聚精会神地看影片一样。

而衬托则是把某件事情描述得更加纯粹,通过一些描述来补充凸显它的特点,以帮助观众更好的理解这件事。

比如有时候在戏剧中会使用一些表示气氛和情绪的表演,让观众了解到某个情节背后所表达的更多意义。

其次,就是他们所处的环境也不尽相同。

烘托和衬托在文学中都有着重要的作用,但是,烘托主要用于小说,报道文学,而衬托主要用于诗歌和说唱等形式。

除了文学外,烘托和衬托还可以应用于电影、戏剧、歌剧、舞台剧等艺术形式,可以用于更好的夸大突出的情绪,帮助观众更好的理解作品的意义。

最后,烘托和衬托都可以使作品更加精彩,但他们有着不同的作用,也有着不同的艺术表达方式。

烘托主要作用于大环境,有助于展现整个作品的意义,让观众更加清楚地了解作品的精神;而衬托则是以细节为主,可以帮助观众理解作品中某个特定的部分,让观众有更

加深入的认识和理解。

总而言之,烘托和衬托之间有着一定的区别,它们在艺术创作中都起着重要的作用。

由于它们都可以让作品更加精彩,因此必须把握注重烘托和衬托的把握,以最大化的体现出艺术创作的价值和意义。

衬托和烘托的区别举例

此文章将讨论衬托和烘托之间的差异,并以实例来阐述它们之间的区别。

衬托是指两个或更多事物之间的比较,这些事物之间只有相似性,而没有功能上的联系。

它可以用来强调一个事物的优点,也可以用来加深读者对已知事物的了解。

例如,媒体可能通过比较政治,文化和其他各种事件来衬托某个政策或观点。

烘托则是一种比较,这种比较中有一定的联系。

要说明这个概念,可以举个例子,例如,比较传统教育和网络教育,传统和网络教育之间有联系,以强调一种教育方式的优点。

此外,衬托和烘托也可以用来推导某种概念或观点,突出某个事物的优点,并有助于读者理解某个概念或观点。

衬托可以用来说服读者,表示某种观点或思想是正确的,也可以用来推断一个解释或一种事物的本质。

烘托则可以用来帮助读者理解某种理论,以及如何将理论应用到实际。

另一个区别是衬托可以被用来说明某个概念或观点,而烘托则不仅能支持某种观点,还能证明它是正确的。

衬托可以强调某种观点的优点,但是不能证明它是正确的,而烘托则可以用来证明某种观点是正确的,因为它有一定的实际依据。

总之,衬托和烘托之间有很大的差异。

衬托可以用来强调某种概念或观点的优点,而烘托则可以用来表明对某种观点的信念是正确的。

它们在某些方面相似,但是也有很大的区别。

烘托和衬托烘托从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法衬托为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的修辞手法叫衬托。

运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受。

正衬用类似的事物衬托所描绘的事物,如用「高的」衬托「更高的」,用「好的」衬托「更好的」。

例子(1):桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

《赠汪伦》李白(以桃花潭的水深衬托出跟汪伦的友情更深。

)反衬用相反或相异的事物衬托所描绘的事物,如用「矮的」衬托「高的」,用「坏的」衬托「好的」。

例子(2):他的年纪小,器量可大。

(以年纪小衬托器量大。

)例子(3):海鸥在大海上飞窜,轰隆隆的雷声把海鸭吓坏了,企鹅胆怯地把肥胖的身躯躲藏在悬崖底下......只有那高傲的海燕,勇敢地、自由自在地在没起白沫的大海上飞翔。

《海燕》高尔基(以海鸭及企鹅的懦弱衬托出海燕的勇敢。

)烘托和衬托1.写作时先从侧面描写,然后再引出主题,使要表现的事物鲜明突出。

一、以物烘托人。

如《诗经·秦风·蒹葭》中首章的“蒹葭苍苍,白露为霜”,次章的“蒹葭凄凄,白露未晞”,末章的“蒹葭采采,白露未已”,写出芦苇的颜色由苍青至凄清到泛白,把深秋凄凉的气氛渲染得越来越浓,烘托出诗人当时所在的环境十分清冷,心境十分寂寞。

高适的《别董大》首二句“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”,直接状写眼前之景,展示出一幅暮日黄昏、沙尘漫天、遥空断雁、大雪纷飞的北方荒原天寒地冻的暮天景象。

通过这送别时的环境描写,烘托出离愁别恨的低沉气氛。

白居易的《琵琶行》中,琵琶女第一曲弹完,“东船西舫悄无言,未见江心秋月白”。

这个情景描写真切地烘托出听者沉湎于动人的艺术境界中,醉心神往的情思,含蓄地描绘了音乐的神妙动人。

二、以人烘托人。

如著名的汉乐府民歌《陌上桑》,对罗敷外貌的描写:“行者见罗敷,下担捋髭须;少年见罗敷,脱帽著绡头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄;来归相怨怒,但坐观罗敷。

”作者意欲极写罗敷之美,却未对罗敷的美貌作任何正面描写,而是通过描写行者、少年、耕者、锄者见到罗敷时的惊叹、赞赏、痴迷等各种反应,烘托出了秦罗敷的美貌,把读者的联想向篇处延伸、扩散,从而间接构成了极为活跃的视觉艺术效果。

难怪茅盾先生赞扬道:“不写罗敷的美貌,而罗敷的绝世美貌跃然纸上,这真是前无古人的艺术描写。

再如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,作者要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”说起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中为周瑜一人,烘托了周瑜在作者心中的主要地位——他的感慨主要是因周瑜而发。

三、以物烘托物。

如王维的《鸟鸣涧》,“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,描绘出一幅极其完美的春山月夜图。

在这春山中,万籁都陶醉于那种夜的色调、夜的宁静里了。

因此,当月亮升起,给这夜幕笼罩的空谷带来皎洁银辉的时候,使幽谷前后景象顿时发生了变化,这时习惯于山谷静默的鸟儿,似乎连月出也带来新的刺激,居然鸣叫起来。

这种以闹衬静的写法,不仅没有破坏春山的安谧,反而衬托得春夜山涧更加幽静。

再如王籍的《入若耶溪》,“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,若耶溪山林一片幽静,唯有不时传来一两声“蝉噪”、“鸟鸣”。

静寂,本是无声,有声则打破了静寂。

但是诗人偏偏说因为那一两声“蝉噪”“鸟鸣”,山林愈发显得幽寂了。

作者有意识地运用“蝉噪”“鸟鸣”之动来烘托一种静的境界。

由此可见诗人匠心独运之功。

王籍在这里通过“寂外有音”的烘托艺术手法创造出一种幽静恬淡的艺术境界,令人神往不已。

为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的修辞手法叫衬托。

运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受。

烘托是从周围的事物慢慢突出描写对象,是渲染;衬托是两件相同的事物,进行比较,有正面比较和反衬,突出描写对象。

造句:这样的雨天,烘托出了她忧郁的心情。

这两株憔悴的梅花衬托出了繁茂的桃花。

“衬托”指用事物间相似或对立的条件,以一些事物为陪衬来突出主体事物的手法。

“衬托”分为正衬和反衬。

正衬是指利用事物间的近似条件来衬主体事物,比如李白《梦游天姥吟留别》:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

”这里诗人并没有直接说天姥山怎样高,而是用以高峻著称的五岳、天台来衬托天姥山,从而把天姥山写得耸立天外,直插云霄,壮丽非凡。

反衬是指利用事物的对立条件来衬托主体事物,比如1999年高考试题选取了杜甫的《漫成一首》:“江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。

沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。

”其中“船尾跳鱼拨剌鸣”一句就用了反衬。

诗的前三句着力刻画一个静字,此句却写动、写声,似乎打破了静谧之境,但给读者的实际感受恰好相反,以动写静,愈见其静,以声衬静,愈见其静。

诗句“蝉躁林愈静,鸟鸣山更幽”说的就是这个意思。

“对比”和“衬托”的区别在于:对比是相反或相似的两种事物互相比照,以共同表现某种思想或意境,对比双方不分主次;而衬托是以次要事物为陪衬突出一个主要事物,一方是工具,一方是目的,两者主次分明。

“烘托”是指通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法。

侧面描写即间接描写,即通过对周围人物或环境的描写来表现主要对象。

2001年高考题选韦应物的诗《赋得暮雨送李胄》就用了烘托。

“楚江微雨里,建业暮钟时。

漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。

海门深不见,浦树远含滋。

相送情无限,沾襟比散丝。

”此诗除了首句提到“微雨”以外,下面都没有直接写雨,而是通过别的事物把雨写出来:船上的布帆变得重了,鸟儿飞得不那么轻巧了,天灰蒙蒙的一片,远处都看不真切,而江边的树却显得十分滋润。

颔联和颈联虽未直接写雨,但烘托手法的运用使我们感到,在船帆上,鸟羽上,在天际,在大树上,全都是蒙蒙的细雨。

再如《琵琶行》中“东船西舫悄无言,惟见江心秋月白”一句,用环境描写烘托音乐的魅力,给读者留下了广阔的回味空间。

“烘托”与“衬托”不同,“烘托”是通过别的事物把想要表达的事物写出来,所以,用一事物暗示出另一事物就叫烘托。

这与“衬托”不同,因为“衬托”是两种事物都写。

在修辞学或写作技法中,经常提到“映衬”“衬托”“烘托”这几个名词,但我们在学SjXi.6 习和运用时却比较模糊,现辨析如下:vSx.对比辞格之一,即把两种相反或相对的事物或意思并列在一起,使之相互对照比较,也叫“对比”“对照”。

它的作用在于使对比显得更加突出,正的愈正,反的愈反,给人深刻印象。

如臧克家的《有的人》:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

……有的人,他活着别人就不能活;有的人,他活着是为了多数人更好地活。

”将两种不同的人作对比,相互映衬,使两种不同的人生价值产生了鲜明的对照,褒贬分明。

又如荀子《劝学》中的“锲而不舍,金石可镂;锲而舍之,朽木不折”,也是典型的对比、映衬。

:t6衬托也是辞格之一,是为了突出主要事物,用相似的或相反的事物作为陪衬的一种修辞方式。

分为正衬和反衬两种。

正衬,是用相类似的事物作为陪衬以充分反映主要事物。

简言之,是以美好的景物来生乐,以凄苦的景物来衬哀,或以次要的人物来衬主要人物。

如鲁迅的《故乡》:“时候既然是深冬,渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从缝隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

我的心禁不住悲凉起来。

”用荒凉萧索的环境和气氛,衬托作者悲凉的心情。

反衬是用与主要事物相反或相对的事物作陪衬以突出主要事物,是“以乐景写哀,以哀景写乐”。

南朝梁王籍的名句“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”的绝妙之处就在于用蝉噪、鸟鸣作反衬,把深山密林中那种幽静宜人的意境表现出来。

这种以动衬静的手法在诗文中运用较为广泛。

>7~?u衬托与映衬相比有明显不同:映衬的两个事物的关系是并列的,不分主次;衬托可以明显地分出衬托事物和被衬托事物,有主次、偏正之分。

vk烘托除指国画的一种画法外,还有两个意思:一是泛指陪衬,使主色调明显突出。

如蓝天衬着白云,绿叶衬着红花;一是指文学创作的一种表现手法,即通过侧面描写,使所要表现的事物鲜明突出。

如乐府诗《陌上桑》里最后八句:“行者见罗敷,下担捋髭须,少年见罗敷,脱帽著梢头。

耕者忘其耕,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷。

”从观看者的神态来衬托罗敷的美,这比正面进行直接描写节省笔墨,更具有艺术魅力。

=Q(衬托和烘托都是文章技法之一,衬托中的正衬手法可以用烘托中的陪衬之意来解释,都是一主一次两种事物之间的关系,主次事物都要出现。

而烘托中的侧面描写则是不直接写正面,而是通过写与正面相关的其他事物,使正面内容得到强调和渲染。

即《艺概》中所说:“春之精神写不出,以草树写之;山之精神写不出,以烟霞写之”。

我们现在运用烘托手法,多是有意来增强文章的艺术效果和魅力。

烘托”是指通过侧面描写,使所要表现的对象鲜明突出的表现手法。

侧面描写即间接描写,即通过对周围人物或环境的描写来表现主要对象。

“烘托”与“衬托”不同,“烘托”是通过别的事物把想要表达的事物写出来,所以,用一事物暗示出另一事物就叫烘托。

这与“衬托”不同,因为“衬托”是两种事物都写。

“衬托”和“对比”的区别在于:对比是相反或相似的两种事物互相比照,以共同表现某种思想或意境,对比双方不分主次;而衬托是以次要事物为陪衬突出一个主要事物,一方是工具,一方是目的,两者主次分明。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——对比。

“衬托”指用事物间相似或对立的条件,以一些事物为陪衬来突出主体事物的手法。

“衬托”分为正衬和反衬。

正衬是指利用事物间的近似条件来衬主体事物,比如李白《梦游天姥吟留别》:“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

” 再如《琵琶行》中“东船西舫悄无言,惟见江心秋月白”一句,用环境描写烘托音乐的魅力,给读者留下了广阔的回味空间最佳答案对比对比,是把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较的表现手法。

写作中的对比手法,就是把事物、现象和过程中矛盾的双方,安置在一定条件下,使之集中在一个完整的艺术统一体中,形成相辅相成的比照和呼应关系。

运用这种手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人极鲜明的形象和极强烈的感受。

例子(1):政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。

《管子.牧民篇》例子(2):亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;.........亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

烘托就是不说本意,只说与此有关的事物,达到烘托本意的目的。

例如:①新来瘦,非关病酒,不是悲秋。

(李清照《凤凰台上忆吹箫》)②秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。