春秋战国时期的社会大变革

- 格式:pptx

- 大小:344.88 KB

- 文档页数:24

春秋战国时期的社会大变革春秋战国时期,是中国历史上一个重要的转折点,这一时期发生了深刻而广泛的社会大变革。

这个时期的社会大变革涉及到政治、经济、军事、文化等各个方面,对中国古代历史的发展产生了巨大的影响。

在政治方面,春秋战国时期呈现出分封制度逐渐瓦解的趋势,各个诸侯国逐渐壮大,开始有自己的疆域和政权。

同时,君主权力也开始受到挑战,诸侯们之间开始争夺地盘、合纵连横,强化自身实力。

这种削弱了封建王室统治的格局,为以后的中央集权政治创造了条件。

经济方面,在春秋战国时期,农业生产经验丰富,农具和耕地的改进使得农业产量大幅度增加,并且激烈的国与国之间的战争促进了商品生产和贸易的发展。

同时,铁器的广泛应用使得生产力得到提高,并进一步推动了经济的发展。

在这个时期,城市开始兴起,商贾的崛起,为城市经济的发展奠定了基础。

军事方面,春秋战国时期出现了战争频繁、规模大、技术发达的特点。

各个诸侯国为了争夺地盘和资源,开始大规模的征战,利用战争来强化自身实力。

同时,战争也催生了兵器的发展和战术的创新,如兵器的铁制化和骑兵的广泛运用等,在军事方面取得了重要突破。

文化方面,春秋战国时期是中国古代文化的鼎盛时期。

在这个时期,学问成为了社会上流行的风尚,百家争鸣,儒、道、墨、法等学派相继兴盛,形成了多元的思想文化格局。

同时,作为一个时期背景,宗教信仰也逐渐复杂化,祭祀活动成为社会中重要的文化活动,推动了许多文化现象的发展。

总体来说,春秋战国时期的社会大变革对于中国古代历史的发展来说至关重要。

这个时期的社会大变革不仅影响到政治、经济、军事、文化等方面,还为中国历史上的中央集权奠定了基础,推动了中国古代社会的进一步发展。

在春秋战国时期的社会大变革中,还涉及到了法律制度、思想风气、社会等方面的重大变化。

首先,在法律制度方面,春秋战国时期逐渐形成了以诸侯国为基础的分封制度,各个国家在自己的疆域内享有一定的自治权。

然而,随着诸侯国的壮大和争夺,分封制度逐渐出现问题。

春秋战国时期的社会变革春秋战国时期,是中国历史上一个重要的阶段,也是社会变革频繁的时期。

在这个时期,中国社会经历了许多重要的变革,影响了政治、经济、文化等方面。

本文将从不同角度探讨春秋战国时期的社会变革。

一、政治变革在春秋战国时期,诸侯争霸的形势使得各国政治发生了深刻的变革。

传统的封建制度逐渐瓦解,取而代之的是以国家为中心的国家体制。

在这个时期,一些小国积极崛起,而一些大国逐渐衰落。

例如,齐国、秦国等在这个时期崛起为强国,而周朝逐渐衰弱。

政治的变革也导致了国家间的战争不断,形成了一种新的国际秩序。

二、经济变革春秋战国时期的社会变革还包括经济方面的变革。

在这个时期,农业生产逐渐发展,人民的生活水平得到了提高。

同时,商业活动的兴盛也推动了经济的发展。

在这个时期,货币逐渐出现,与物物交换的模式相比,交换方式更加灵活方便。

商业货币的出现促进了商品经济的发展,并且有力推动了社会经济的进步。

三、思想文化变革在春秋战国时期,思想文化变革也是非常重要的。

这个时期孕育了许多伟大的思想家和学派,如孔子、墨子、老子、荀子等。

这些思想家的思想与观念对当时的社会产生了深刻的影响,并且对后世产生了重要的启示。

他们提出了各自不同的哲学理论,并对政治、社会关系、道德等方面提出了许多新的见解和观点。

这些思想文化变革为中国古代的思想宗教奠定了基础。

四、社会结构变革春秋战国时期,社会结构也发生了较大的变革。

先秦时期的社会结构主要包括贵族、农民和奴隶三个阶层。

然而,随着诸侯国的割据、封建制度的瓦解,社会结构发生了深刻的变化。

贵族渐渐丧失了其原本的特权地位,而士人阶层逐渐崛起。

这个新的社会结构中,知识分子的地位得到了提升,他们参与了国家的决策和管理,对社会产生了深远的影响。

五、道德伦理变革春秋战国时期,社会变革不仅体现在政治、经济和文化等方面,也涉及到了道德伦理。

传统的封建道德逐渐受到质疑和挑战,新的道德观念逐渐兴起。

例如,孔子强调仁义道德,提倡“仁者爱人”,这种新的伦理观念对后世产生了深远的影响。

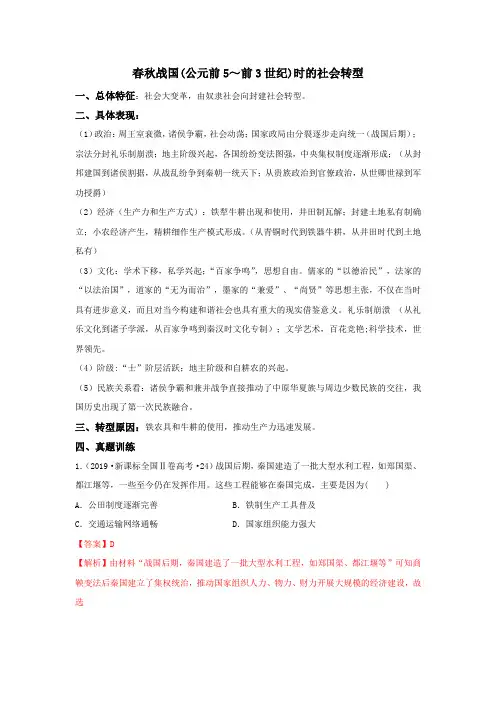

春秋战国(公元前5~前3世纪)时的社会转型一、总体特征:社会大变革,由奴隶社会向封建社会转型。

二、具体表现:(1)政治:周王室衰微,诸侯争霸,社会动荡;国家政局由分裂逐步走向统一(战国后期);宗法分封礼乐制崩溃;地主阶级兴起,各国纷纷变法图强,中央集权制度逐渐形成;(从封邦建国到诸侯割据,从战乱纷争到秦朝一统天下;从贵族政治到官僚政治,从世卿世禄到军功授爵)(2)经济(生产力和生产方式):铁犁牛耕出现和使用,井田制瓦解;封建土地私有制确立;小农经济产生,精耕细作生产模式形成。

(从青铜时代到铁器牛耕,从井田时代到土地私有)(3)文化:学术下移,私学兴起;“百家争鸣”,思想自由。

儒家的“以德治民”,法家的“以法治国”,道家的“无为而治”,墨家的“兼爱”、“尚贤”等思想主张,不仅在当时具有进步意义,而且对当今构建和谐社会也具有重大的现实借鉴意义。

礼乐制崩溃(从礼乐文化到诸子学派,从百家争鸣到秦汉时文化专制);文学艺术,百花竞艳;科学技术,世界领先。

(4)阶级:“士”阶层活跃;地主阶级和自耕农的兴起。

(5)民族关系看:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,我国历史出现了第一次民族融合。

三、转型原因:铁农具和牛耕的使用,推动生产力迅速发展。

四、真题训练1.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。

这些工程能够在秦国完成,主要是因为( )A.公田制度逐渐完善 B.铁制生产工具普及C.交通运输网络通畅 D.国家组织能力强大【答案】D【解析】由材料“战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等”可知商鞅变法后秦国建立了集权统治,推动国家组织人力、物力、财力开展大规模的经济建设,故选D项;战国后期,井田制遭破坏,封建土地私有制逐步确立,公田制度是受到破坏而非完善,排除A项;战国时期铁农具推广,秦汉时期得以普及,排除B项;秦统一六国后修筑驰道直道,加强了交通运输,排除C项。

春秋战国社会大变革教案第一章:导言1.1 教学目标让学生了解春秋战国时期的背景和特点引发学生对春秋战国社会大变革的兴趣1.2 教学内容春秋战国时期的背景介绍春秋战国时期的重要性和影响1.3 教学方法讲述春秋战国时期的背景和特点通过图片、地图等展示春秋战国时期的社会场景1.4 教学评估学生参与度评估学生对春秋战国时期的理解和兴趣评估第二章:春秋战国时期的经济变革2.1 教学目标让学生了解春秋战国时期经济的变化和发展分析春秋战国时期经济变革对社会的影响2.2 教学内容农业生产的变革:铁器的使用、耕作技术的改进商业和贸易的发展:市场和货币的出现手工业的进步:手工艺技术的提升和分工的细化2.3 教学方法讲述农业生产、商业和手工业的发展情况通过实例、图片等展示春秋战国时期经济变革的具体表现2.4 教学评估学生对春秋战国时期经济发展的理解评估学生对经济变革对社会影响的认识评估第三章:春秋战国时期的政治变革3.1 教学目标让学生了解春秋战国时期政治的变化和发展分析春秋战国时期政治变革对社会的影响3.2 教学内容诸侯国的崛起和争霸:春秋五霸、战国七雄君主专制的确立:中央集权制度的形成法律和制度的发展:法家思想的兴起和法律的制定3.3 教学方法讲述诸侯国的争霸、君主专制的确立和法律制度的发展通过历史故事、图片等展示春秋战国时期政治变革的具体表现3.4 教学评估学生对春秋战国时期政治发展的理解评估学生对政治变革对社会影响的认识评估第四章:春秋战国时期的文化变革4.1 教学目标让学生了解春秋战国时期文化的变化和发展分析春秋战国时期文化变革对社会的影响4.2 教学内容诸子百家的兴起:儒家、道家、墨家等思想流派的形成文学艺术的繁荣:诗歌、音乐、绘画等艺术形式的发展教育制度的变化:私学的兴起和学术的普及4.3 教学方法讲述诸子百家的思想、文学艺术的发展和教育制度的变化通过经典著作、图片等展示春秋战国时期文化变革的具体表现4.4 教学评估学生对春秋战国时期文化发展的理解评估学生对文化变革对社会影响的认识评估第五章:春秋战国时期的社会变革综合分析5.1 教学目标让学生综合理解春秋战国时期的社会变革分析春秋战国时期社会变革的相互影响和整体趋势5.2 教学内容分析春秋战国时期经济、政治和文化变革的相互关系探讨春秋战国时期社会变革的整体趋势和影响5.3 教学方法引导学生进行综合思考和分析通过小组讨论、研究报告等形式,让学生深入探讨春秋战国时期社会变革的综合影响5.4 教学评估学生对春秋战国时期社会变革综合理解的程度评估学生对相互影响和整体趋势的认识评估第六章:春秋战国时期的科技与工艺发展6.1 教学目标让学生了解春秋战国时期科技与工艺的发展情况分析科技与工艺进步对社会的影响6.2 教学内容农业技术的进步:耕作工具的改进、农业技术的创新手工业的发展:金属加工、陶瓷、纺织等技术的提高交通工具和建筑技术的改进:车辆、桥梁、城池等的建设6.3 教学方法讲述农业、手工业和建筑技术的进步通过实物图片、模型等展示春秋战国时期科技与工艺的具体表现6.4 教学评估学生对春秋战国时期科技与工艺发展的理解评估学生对科技与工艺对社会影响的认识评估第七章:春秋战国时期的社会生活7.1 教学目标让学生了解春秋战国时期的社会生活状况分析社会生活变化对社会的影响7.2 教学内容饮食习惯的变化:饮食文化的形成和发展服饰文化的演变:服饰风格和制衣技术的进步社会习俗的多样性:礼仪、婚姻、丧葬等习俗的特点7.3 教学方法讲述饮食习惯、服饰文化和社会习俗的变化通过实物、图片等展示春秋战国时期社会生活的具体表现7.4 教学评估学生对春秋战国时期社会生活的理解评估学生对社会生活变化对社会影响的认识评估第八章:春秋战国时期的宗教与信仰8.1 教学目标让学生了解春秋战国时期的宗教信仰状况分析宗教与信仰对社会的影响8.2 教学内容道教的兴起:道教思想的形成和发展儒家思想的影响:礼崩乐坏的背景下儒家的作用民间信仰的多样性:神话、传说、祭祀等信仰习俗的特点8.3 教学方法讲述道教的兴起、儒家思想的影响和民间信仰的多样性通过经典著作、图片等展示春秋战国时期宗教与信仰的具体表现8.4 教学评估学生对春秋战国时期宗教信仰的理解评估学生对宗教与信仰对社会影响的认识评估第九章:春秋战国时期的思想文化与教育9.1 教学目标让学生了解春秋战国时期的思想文化与教育状况分析思想文化与教育对社会的影响9.2 教学内容诸子百家的思想繁荣:各学派思想的形成和发展教育制度的变革:私学兴起、学术传承的形成文学艺术的创作:诗歌、音乐、绘画等艺术形式的繁荣9.3 教学方法讲述诸子百家的思想、教育制度的变革和文学艺术的发展通过经典著作、图片等展示春秋战国时期思想文化与教育的具体表现9.4 教学评估学生对春秋战国时期思想文化与教育的理解评估学生对思想文化与教育对社会影响的认识评估10.1 教学目标分析春秋战国时期社会变革的深远影响10.2 教学内容分析春秋战国时期社会变革对后世的影响10.3 教学方法通过小组讨论、研究报告等形式,让学生深入探讨春秋战国时期社会变革的深远影响10.4 教学评估学生对社会变革对后世影响的认重点和难点解析一、第二章:春秋战国时期的经济变革重点关注农业生产的变革、商业和贸易的发展、手工业的进步。

春秋战国是我国古代社会的大变革时代。

简而言之,是从分散的宗法奴隶制时代中,经封建贵族时代,再到新兴地主阶级的中央集权的专制王朝。

此间,学术思想空前繁荣,对当时及后世均施以重大影响。

社会历史状况简单概括如下1.生产力的提高2.社会结构的变化3.思想学术界的活跃补充:呵呵,那这么说吧,同学,你可以选择性的自己这里归纳一下,呵呵春秋战国时期,随着铁制农具和牛耕在农业生产上的使用和推广,社会生产力有很大的提高,促进了社会经济的发展。

铁制农具和牛耕的使用促进了私田的发展,使井田制逐渐瓦解,封建土地所有制逐步确立。

在争霸和兼并战争过程中,大国为了发展国力而纷纷进行改革和变法。

新的封建制度终于各诸侯国确立起来。

其中商鞅变法使秦国强大起来,为秦国统一六国奠定了经济基础。

一、春秋战国时期的社会经济1、农业:铁农具、牛耕的出现与推广(社会生产力的发展是经济发展的根本原因);水利事业发展——中原普遍用桔槔灌溉、战国秦修都江堰、郑国渠;2、手工业: (1)发明铸铁柔化技术,世界领先;(2)春秋青铜工艺出现金银错技术;春秋莲鹤方壶精美(3)战国漆工艺出现夹纻技术;(河姆渡出现用漆)(4)用曲造酒;(5)战国齐国专著《考工记》是当时世界上独一无二的。

3、商业和城市:各地土特产品成为商品;中原市场形成;诸侯都城成为繁华的商业中心二、春秋战国时期的社会变革(一)生产关系的变革:由公田到私田---奴隶土地国有制-----封建土地私有制1、原因:铁农具和牛耕的出现与推广;私田增多;春秋各国变法,实行新的国家赋税制度和法律条文2、内容:剥削方式产生变化——封建剥削方式产生;土地所有制变化——由国有制向私有制转变,即公田转化为私田3、影响:促进了春秋战国时期社会经济的发展;推动了春秋战国时期思想文化的发展,特别是百家争鸣局面的出现推动了战国时期各国变法运动,使封建制确立。

(二)改革和变法:1、春秋:齐国管仲“相地衰征”、鲁国初税亩→土地所有制逐步由国有转向私有-------“相地而衰征”及“初税亩”的实质是:逐步承认土地私有。

春秋战国的社会转型具体表现春秋战国时期是中国古代历史上一个极为重要的时期,也是一个社会转型的阶段。

在这个时期,中国社会发生了许多重大的变化和转变,具体表现如下:1. 封建制度的确立:春秋战国时期,封建制度逐渐取代了奴隶制度,成为中国社会的主要制度。

封建制度中,君主统治者通过封地给予贵族进行控制和管理,形成了严密的等级制度和地方自治。

2. 农业生产的发展:春秋战国时期,农业生产成为经济的主导力量,农业生产力得到了显著的提升。

农民开始使用犁耕、施肥、灌溉等高效农业技术,种植技术也得到了改进,农业产量大幅增加,为社会的稳定和发展提供了坚实的基础。

3. 商业经济的兴起:随着社会的发展和交通的便利,商业经济得到了迅猛的发展。

商人阶层逐渐崭露头角,商业活动蓬勃兴盛。

各地市场的繁荣、商业贸易的发展,推动了社会经济的繁荣和城市的兴起。

4. 社会阶级的分化:春秋战国时期,社会阶级的分化日趋明显。

贵族阶级成为社会的主导力量,拥有土地和财富,享有特权。

而农民、手工业者等底层阶级则处于被压迫的地位,社会的贫富差距日益扩大。

5. 学术思想的繁荣:春秋战国时期,诸子百家的学术思想兴起,成为当时社会的主流思潮。

儒家、道家、墨家、法家等各种学派在这个时期相继兴起,各自提出了不同的理论和观点,对中国文化和社会的发展产生了深远的影响。

6. 战争与政治的频繁:春秋战国时期,各诸侯国之间的战争和政治斗争频繁发生。

诸侯争夺霸权,矛盾激化,战争成为常态。

这种战乱状态加剧了社会转型的速度和程度,也为后来的统一中国奠定了基础。

7. 社会风气的多元化:春秋战国时期,由于社会的剧烈变革和思想的多元化,社会风气也变得丰富多样。

人们开始追求自由、独立的精神境界,对于传统礼教的束缚逐渐减弱,出现了许多具有个性和创新的思想和行为。

春秋战国时期是中国社会转型的重要阶段,这个时期社会经济、政治、文化等方面都发生了巨大的变化和转变。

这些变化和转变不仅为后来中国的统一和发展奠定了基础,也对中国古代社会的进步和演变产生了深远的影响。

春秋战国社会大变革教案一、教学目标1. 让学生了解春秋战国时期的背景,理解这一时期我国社会的历史地位。

2. 通过学习春秋战国时期的政治、经济、文化等方面的变革,使学生认识到这一时期是我国历史上的一个重要转折点。

3. 培养学生分析史料、归纳总结的能力,提高学生的历史思维能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:春秋战国时期的政治、经济、文化变革及其意义。

2. 教学难点:春秋战国时期社会变革的原因及其对后世的影响。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考春秋战国时期社会变革的原因和影响。

2. 运用史料分析法,让学生通过分析史料,深入了解春秋战国时期的社会变革。

3. 采用小组讨论法,培养学生的合作意识和团队精神。

四、教学准备1. 教师准备相关的历史史料,制作PPT,以便于教学演示。

2. 学生准备笔记本,用于记录学习内容和课堂讨论。

五、教学过程1. 导入新课:简要介绍春秋战国时期的背景,引发学生对这一时期的好奇心。

2. 讲解春秋战国时期的政治变革:分封制的瓦解、诸侯争霸等。

3. 讲解春秋战国时期的经济变革:铁器的使用、农业生产力的发展等。

4. 讲解春秋战国时期的文化变革:诸子百家的兴起、儒家思想的形成等。

5. 课堂讨论:让学生结合所学内容,分组讨论春秋战国时期社会变革的原因和影响。

6. 总结反馈:教师引导学生总结春秋战国时期社会变革的特点和意义,对学生的讨论进行点评。

六、教学拓展1. 对比分析:将春秋战国时期的社会变革与古希腊罗马时期的社会变革进行对比,分析两者之间的异同。

2. 联系现实:让学生思考春秋战国时期的社会变革对现代社会的启示,例如改革创新、竞争合作等。

七、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂讨论中的表现,评估学生的参与度和合作意识。

2. 作业完成情况:评估学生对作业的完成质量,了解学生对春秋战国时期社会变革的理解程度。

3. 短期测试:安排一次关于春秋战国时期社会变革的短期测试,检验学生的学习效果。

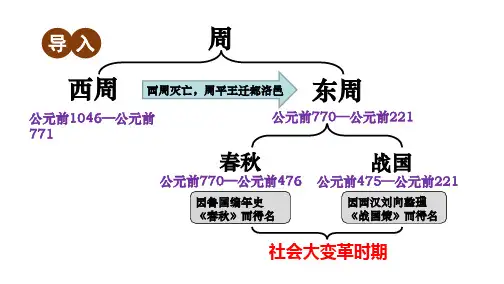

考点三:春秋战国时期的大动荡、大变革和百家争鸣西周过了是东周。

东周又可分为春秋和战国两个时期,是一个社会大动荡、大变革的时期。

1、东周:公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”;东周分为春秋和战国两个时期(春秋:(公元前770年-公元前476年)因鲁国的编年史而得名;战国:(公元前475年-公元前221年)因西汉刘向整理校订《战国策》而得名)。

兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣是这一时期的主要特征(①奴隶社会的瓦解和封建社会形成,①社会大动荡、大变革)。

2、春秋时期社会变化:(注意三点)(1)经济发展:春秋后期,铁制农具和牛耕出现,是春秋时期农业生产力水平提高的标志;(牛耕的出现是我国农业发展史上的第一次动力革命)(生产力的发展是发生变革的根本原因)(2)王室衰微:社会经济发展使诸侯国各自为政,不再定期向天子纳贡,郡县制出现,分封制瓦解,周天子地位下降,出现了诸侯争霸的局面。

(3)列国纷争(诸侯争霸):春秋时期周王室衰微、诸侯国势力强大,各诸侯国为了自身的利益,以“尊王攘夷”的名义,争夺对诸侯国的控制权(霸主地位)。

诸侯争霸给社会带来了重重灾难(春秋无义战);加快了中国统一的步伐。

(在春秋争霸过程中,有些诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展)促进了民族交融,产生了华夏认同观念,华夏族成为更加稳固和分布更为广泛的族群。

(在不断的战争中,同周边的少数民族交流不断,出现了民族交融)。

3、春秋首霸:齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。

●战国时期形成的标志事件:三家分晋和田氏代齐。

(春秋后期战国前期,晋国的韩赵魏将晋国分了(三家分晋),齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君(田氏代齐))●春秋战国时期的政治特点:王室衰微,列国纷争(周朝的政治秩序完全被破坏,各国国君纷纷称王,礼乐征伐自天子出的时代一去不返,周王室也在公元前256 年被秦国吞并)春秋战国时期,由于铁器的使用和牛耕的推广,青铜器逐渐退出历史舞台,社会生产力的显著提高。

第2课社会转型——春秋战国时期的社会大变革【课标要求】通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

【重点难点】重点:梳理政治动荡及经济发展过程;“百家争鸣”时期各家主张。

难点:理解战国时期变法必然性;认识”百家争鸣”的意义。

【学习目标】1.唯物史观:了解生产力的不断进步推动了井田制瓦解,封建私有制度的确立。

奴隶主阶级的没落,地主阶级的兴起。

体现了生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑的唯物史观。

2.时空观念:通过认识春秋战国时期的社会变迁,把握春秋战国时期的政治变革、经济发展和思想活跃在时空上联系,并能用特定的时空术语对春秋战国时期的社会变动加以描述和概括。

抓住同一时空下的阶段特征。

3.历史解释:能够以史料为基础,对春秋战国的大变革进行理性的分析和客观评述,提高探究分析历史问题的能力解决问题的能力。

4.家国情怀:伴随春秋战国的频繁的兼并战争推动了文化的交流,民族的交融,华夏认同、同源同祖观念逐渐产生,为中华文明多元一体,远远流长奠基。

为统一多民族国家的建立和巩固奠基了重要基础。

通过本课学习,感受中华民族自古以来的凝聚力和向心力,增强对中华历史文化的认同,形成正确的民族观。

【时空定位】【拓展补充】*社会变革:特定社会阶段内,不同阶级之间通过经济、政治、文化、司法、军事等不同手段的调整而进行的大规模利益分配变化方式。

*社会转型:社会转型就是社会经济结构、文化形态、价值观念等发生深刻变化。

这种转型往往诱发社会、政治、经济、文化诸多方面的变革式革命,成为我们认识和把握历史发展规律的重要节点。

*轴心时代:公元前80年到前200年,为人类文明的“轴心时代”。

世界各国文化都进入创制基本民族精神的阶段,纷纷出现专门的知识“圣贤”。

世界的几个文明同时出现对人类历史、善恶取向等基本问题的思考,“人类意识”首次觉醒,进入理性思维时期,所创制的精神文化范式,决定其后诸民族的文化走向。

春秋战国社会大变革教案第一章:春秋战国时期的背景1.1 时代背景介绍公元前770年至公元前221年,中国历史进入春秋战国时期。

春秋时期开始于周平王迁洛,战国时期则以秦统一六国为终点。

1.2 春秋战国时期的地理环境解释当时的地理环境对政治、经济、文化的影响。

介绍各国的地理位置、山川河流以及交通要道。

第二章:春秋战国时期的经济发展2.1 农业的发展介绍铁器的使用和牛耕的推广对农业的影响。

探讨农业生产力提高对社会变革的作用。

2.2 商业和手工业的兴起分析商业和手工业的发展对封建制度的影响。

介绍货币的流通、市场的发展以及城市的繁荣。

第三章:春秋战国时期的政治变革3.1 诸侯争霸与周王室的衰微讲述春秋五霸和战国七雄的故事,分析他们的政治策略。

探讨周王室衰微的原因及其对整个社会的影响。

3.2 诸侯国的改革与中央集权的趋势分析各诸侯国进行改革的背景和动机。

探讨中央集权制度的发展和秦国商鞅变法的影响。

第四章:春秋战国时期的文化思想4.1 诸子百家的兴起介绍儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想。

分析诸子百家对当时社会的影响以及他们的思想传承。

4.2 文学艺术的繁荣介绍春秋战国时期的文学、音乐、绘画等艺术形式。

分析这些艺术形式如何反映出当时社会的特点和人们的精神风貌。

第五章:春秋战国时期的军事变革5.1 军事制度和武器装备的变革介绍春秋战国时期的军事制度、兵种和武器装备。

分析这些变革对战争的影响以及战争对社会的影响。

5.2 著名战役和军事家讲述春秋战国时期的著名战役,如桂陵之战、马陵之战等。

介绍齐国孙武、秦国白起等著名军事家的战术和思想。

第六章:春秋战国时期的民间风俗与社会生活6.1 民间风俗的特点分析春秋战国时期民间风俗的多样性与地域特色。

介绍婚礼、丧葬、节日等方面的习俗及其反映的社会价值观。

6.2 社会生活的变迁探讨春秋战国时期社会生活方式的变化,如饮食、服饰、建筑等。

分析这些变化背后的经济、政治和文化因素。

春秋战国的历史背景:1、春秋战国时期是我国社会历史大变革时期春秋战国时期奴隶制度崩溃,封建制度确立。

这一鲜明的时代特征反映在以下方面:1经济上:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,标志着社会生产力的显著提高。

我国的封建经济得到了进一步发展,尤其北方成就更为突出。

生产力的飞跃引起了生产关系的革命。

春秋战国时期,井田制公田逐渐被封建土地私有制所取代,并最终通过各国变法确立了下来。

2政治上:春秋战国时期,诸侯争霸战争破坏了奴隶制的旧秩序,给人民带来了灾难和痛苦。

但战争的结果加快了统一进程,促进了民族融合,也加快了变革的步伐。

随着新兴地主阶级力量的壮大,他们在各诸侯国先后开展了变法运动,新的封建制度终于建立起来。

变法最彻底的秦国,成为各诸侯国中实力最强者,后来发展成统一的核心力量。

3文化上:文化是一定时期的政治、经济的反映。

春秋战国时期,经济的发展,推动了科学技术的进步;社会的变革,促成了思想的空前活跃和文学艺术的繁荣。

春秋战国时期,旧制度、旧统治秩序被破坏,新制度、新统治秩序在确立,新的阶级力量在壮大。

隐藏在这一过程中并构成这一社会变革的根源则是以铁器为特征的生产力的革命。

生产力的发展最终导致各国的变革运动和封建制度的确立,也导致思想文化的繁荣。

2、比较春秋时期争霸战争和战国时期兼并战争的异同1相同点:①都有扩大地盘、掠夺人口的目的。

②春秋争霸和战国兼并在影响上,都是大吞小、强凌弱,减少了诸侯国数目,加速了奴隶制瓦解和促进了封建制形成。

同时不可避免给人民生活、生产造成巨大破坏。

2不同点:①战国兼并具有封建兼并战争性质,而春秋争霸仅是奴隶主大国争霸战争。

②春秋争霸战争促进了民族融合,有利于封建因素的成长。

而战国兼并战争在转化为封建统一战争后,导致一个封建大帝国产生。

3诸侯间的争霸和兼并战争,使诸侯国数目减少,各民族逐步融合,人民都渴望统一,这样就形成统一的趋。

3、比较春秋改革和战国变法的不同,并分析其不同的根本原因1不同:春秋改革的目的是富国强兵,为争霸奠定基础;内容为任用贤才,改革内政、生产、军事;特点是在维护旧制度前提下进行。

春秋战国时期的社会大变革春秋战国时期是中国历史上一个重要的时段,也是社会经济、政治文化发展上的大变革时期。

本文将从农业生产、城市建设、政治体制、思想文化等方面论述春秋战国时期的社会大变革。

一、农业生产的变革在春秋战国时期,农业生产发生了重大变革。

首先,农业生产逐渐由封建时代的家族经营转变为社会分工生产。

在这个时期,农民开始独立经营,土地流转和雇佣农民成为常见现象。

农民之间通过往来贸易进行商品交换,从而带动了农业的发展。

其次,农业生产方式也发生了改变。

传统的耕种方式逐渐被犁田和租地种植所取代。

犁田使得农民能够开垦更多的土地,提高了农业产量。

租地种植则促进了土地流转,使得土地得以更加充分利用。

此外,农业生产技术也有了显著进步。

在春秋战国时期,农业技术的发展成为经济发展的重要推动力。

农民使用的农具得到改良,水利工程的兴修使得灌溉更加便利,种植技术也得到改进。

这些技术的进步大大提高了农业生产效率。

二、城市建设的变革在春秋战国时期,城市建设也经历了巨大的变革。

封建社会的瓦解和农业经济的发展使得城市得以兴起和发展。

城市建设方面,春秋战国时期的城市规模比古代封建时代有了很大的增长。

城市的布局更加合理,道路宽广,市场和商业区繁荣。

城墙的建设使城市的安全和防御能力大大提高。

城市功能发生了明显的改变。

春秋战国时期的城市不仅仅是一个政治、经济中心,也成为了文化交流和思想传播的重要场所。

城市内涌现出了许多学者、思想家和文化名人,他们的思想和文化影响了整个时代。

三、政治体制的变革春秋战国时期也是政治体制变革的时期。

传统的封建体制逐渐瓦解,各诸侯国的力量逐渐增强。

首先,诸侯国的实力得到提升。

诸侯国开始实行分封制度,世袭制逐渐建立。

持续的战争和争霸使得强国更加强大,弱国逐渐衰落。

一些大国开始通过对外征战和吞并其他小国来扩张自己的版图。

其次,春秋战国时期出现了一些政治思想家。

这些思想家通过提出不同的政治观点和思想理论,对当时的政治体制和社会问题进行了深刻的思考。