桑树历史地位及价值

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:9

瓦屋山桑第一章解析摘要:一、瓦屋山简介二、桑树在瓦屋山的种植历史与地位三、瓦屋山桑的特点与品质四、瓦屋山桑的产业现状与未来发展五、结论与建议正文:瓦屋山,位于我国四川省盆地西缘,是一座历史悠久、自然资源丰富的山脉。

这里气候温和、雨水充沛,为植物生长提供了得天独厚的条件。

在瓦屋山的众多植物中,桑树无疑具有举足轻重的地位。

本文将从瓦屋山桑的历史、特点、产业现状和未来发展等方面进行详细解析。

一、瓦屋山简介瓦屋山位于四川省洪雅县,海拔高度在1000-3500米之间,总面积约750平方公里。

山中有丰富的动植物资源,被誉为“植物王国”和“动物乐园”。

此外,瓦屋山还拥有世界著名的自然景观,如杜鹃花海、日出、云海等。

二、桑树在瓦屋山的种植历史与地位桑树在瓦屋山的种植历史悠久,可以追溯到两千多年前。

据史书记载,当时瓦屋山的桑树种植已具有一定的规模,产品远销各地。

在唐代,瓦屋山桑更是被列为贡品,成为皇室御用之物。

在当地,桑树被誉为“致富之树”,具有极高的经济价值和生态价值。

三、瓦屋山桑的特点与品质瓦屋山桑具有以下特点:1.生长环境独特:瓦屋山海拔高度适中,气候湿润,有利于桑树生长。

2.采摘时间特殊:瓦屋山桑在每年春天采摘,此时桑叶养分充足,品质上乘。

3.营养丰富:瓦屋山桑富含多种维生素、矿物质和氨基酸,对人体具有很好的保健作用。

4.口感鲜嫩:瓦屋山桑叶质地鲜嫩,口感滑爽,深受消费者喜爱。

四、瓦屋山桑的产业现状与未来发展近年来,瓦屋山桑产业得到了快速发展。

当地政府将桑产业作为主导产业,加大投入,推动产业升级。

目前,瓦屋山桑已形成了种植、养殖、加工、旅游等多个产业链环节,带动了当地经济发展。

未来,瓦屋山桑产业将继续加大科技创新力度,提高产品附加值,拓宽市场渠道。

同时,充分发挥桑树的生态效益,推动生态文明建设。

五、结论与建议瓦屋山桑产业具有巨大的发展潜力,但仍需在以下方面加强:1.提高种植技术,提升桑树产量和品质。

2.加强品牌建设,提升瓦屋山桑的市场知名度。

蚕桑种植属于什么产业类型蚕桑种植属于农业产业类型。

农业产业是以农业生产为基础的一种生产活动,是指农业生产经营部门为满足人类生活及其他需求而进行的农产品生产、农副产品加工和农业服务的一种经济活动。

蚕桑种植作为农业产业的一部分,是指种植桑树(主要是白桑树)并饲养蚕,以及与蚕桑有关的加工和销售等一系列生产经营活动。

蚕桑种植是一项古老而重要的农业产业,在中国有着悠久的历史。

人们利用桑树种植蚕桑,既可以生产丝绸等纺织原料,又能提供蚕粪肥料,促进农业生产的发展。

蚕桑种植的核心环节是养蚕,养蚕的目的是为了让蚕吐丝,蚕蛾产卵,使蚕种得以繁衍。

蚕桑产业的核心产品是蚕茧,通过对蚕茧的加工,可以生产出丝绸和其他纺织品。

此外,蚕桑产业还能生产一些副产品,如蚕粪肥和桑叶等。

蚕桑种植对环境的要求较高,需要选择适宜的土壤和气候条件。

一般而言,蚕桑种植地区应具备适宜的气温、光照、潮湿程度以及土壤肥力等条件。

同时,蚕桑种植需要进行科学管理,包括种桑、育苗、养蚕、采茧等环节。

在蚕桑种植过程中,还需要注意对病虫害的防治和灌溉、施肥等规范的农事操作。

蚕桑种植作为农业产业,具有一定的区域特色和经济价值。

首先,蚕桑种植在一定程度上可以调控农村劳动力就业。

蚕桑种植业一般处于农闲季节,可以吸纳大量农民就业,提供稳定的收入来源。

其次,蚕桑种植业在中国农业经济中具有重要地位。

中国是世界上蚕桑种植业最发达的国家之一,蚕茧产量和丝绸生产量居世界前列。

蚕桑种植业对农村经济发展、农民生活改善以及国内丝绸生产提供了重要支撑。

此外,蚕桑种植的发展也受到了一些挑战和问题的制约。

随着现代农业技术的快速发展,机械化、智能化等新技术的引进将对蚕桑种植业带来影响。

同时,受到市场需求和国际竞争的影响,蚕桑产业需要不断进行创新和转型升级,提高产品质量和降低成本,以适应市场的需求。

综上所述,蚕桑种植属于农业产业类型。

蚕桑种植作为一项重要的农业产业,不仅具有悠久的历史和丰富的文化内涵,还在农业生产、农民就业和经济发展等方面发挥着重要作用。

《竹子》《桑树》观后感200字左右摘要:一、引言二、竹子特点及观赏价值1.生长速度2.坚韧品质3.形态优美三、桑树特点及实用价值1.生长适应性强2.经济价值3.生态保护作用四、观后感悟1.植物与人相互影响2.传承中华民族传统文化五、结尾正文:在我们的生活中,植物总是与人息息相关。

近期观看了关于《竹子》和《桑树》的纪录片,让我对这两种植物有了更深刻的了解。

它们各自具有独特的魅力和实用价值,不禁让我感慨万千。

首先,竹子以其生长速度之快、坚韧的品质和优美的形态备受人们喜爱。

纪录片中展示了竹子在短短的时间内迅速成长,拔地而起的身影令人惊叹。

不仅如此,竹子的用途广泛,可制作各种工艺品、家具等,体现了其实用价值。

而竹子在中国传统文化中也有着举足轻重的地位,诸如“竹报平安”、“竹子节节高”等寓意美好的成语,都彰显出竹子在我国人民心中的美好形象。

另一方面,桑树也有着令人称赞的特点。

其生长适应性强,无论在我国南方还是北方,都能见到桑树的身影。

桑树的经济价值极高,其果实——桑葚甜美可口,深受人们喜爱。

同时,桑树的叶子还是喂养家蚕的优质饲料,为我国古代丝绸之路的繁荣奠定了基础。

此外,桑树还具有生态保护作用,能够绿化环境、保持水土流失。

观看纪录片后,我深刻体会到植物与人的紧密联系。

在我国历史上,许多植物不仅为人们提供了生活所需,还蕴含着丰富的文化内涵。

如今,我们更应该重视植物保护,传承中华民族传统文化,让这些绿色的生命继续为我们的生活带来美好。

总之,《竹子》和《桑树》纪录片让我对这两种植物有了更加全面的了解。

它们既是大自然赋予我们的宝贵财富,也是中华民族传统文化的重要组成部分。

源远流长的蚕桑文化编者按:我国是世界上最早发展蚕桑业的国家,在距今五六千年前的新石器时代中期,人们便开始采桑养蚕、取丝织绸。

蚕桑文化的发展,使中原文明的纺织业领先于世界数千年,形成了中国人峨冠博带、宽袍大袖的服饰习俗。

嫘祖养蚕缫丝,始有绫罗衣锦及世。

从此人类结束了“茹毛饮血,衣其羽毛”的原始衣着,进入了锦衣绣服的穿衣时代。

在唐朝,丝绸之路上的驼铃将以“丝”为主的中国服饰文化传送到了遥远的西方。

世界也由一根莹亮的蚕丝、一匹柔美的丝绸知道了古老而神秘的中国。

蚕桑文化是我国农耕文化的重要标志之一,对于我国的农业发展以及农耕观念的形成具有十分重要的影响。

2009年9月,“中国蚕桑丝织技艺”正式进入联合国教科文组织公布的第四批“人类口头和非物质文化遗产代表作名录”。

这一遗产的内容包括种桑、养蚕、缫丝、染色和丝织等一系列环节的生产工艺,包括绫绢、缂丝、纱罗和织锦在内的丝绸产品和用到的工具,还有由此衍生的各类相关民俗活动。

蚕桑业是中华民族智慧的结晶,也是中外文化交流通道“丝绸之路”的源泉。

一、蚕桑习俗在蚕桑业发展的过程中,我国各地形成了许多敬蚕重桑、爱蚕护桑的美好习俗,在民间世代相传。

扫蚕花地、轧蚕花等活动都是其中较为突出的部分,与其他蚕桑习俗一道构成古老中华蚕桑文化发展兴盛的历史见证。

1.扫蚕花地扫蚕花地是清末至民国时期广泛流行于湖嘉地区的一种蚕俗,它起源于浙江省德清县,仪式的主要表演者都集中在德清一带。

清末至民国年间,德清蚕农为祈求蚕桑生产丰收,于每年春节、元宵、清明期间邀请职业或半职业艺人到家中养蚕的场所举行扫蚕花地仪式,后逐渐演变为歌舞表演。

举行扫蚕花地仪式时,通常由一名化装女子边唱边舞,而以小锣在旁伴奏。

唱词内容多是对蚕茧丰收的祝愿和对蚕桑生产全过程的叙述。

与此相配合,表演者往往会做出扫地、糊窗、掸蚕蚁、采桑叶、喂蚕、捉蚕换匾、上山、采茧等一系列与养蚕生产有关的动作。

2.轧蚕花庙会桐乡地处浙江北部,是江南蚕桑的主要产地,这里的乡间流传着丰富的蚕乡习俗,其中以祭拜蚕神的含山轧蚕花庙会最具代表性。

桑树资源利用现状摘要:桑树属桑科植物桑,我国最早栽培,河池市宜州区是全国最大的桑蚕基地,桑树资源丰富,随着科技的快速发展,利用现代科学技术对其进行开发利用,使桑树资源的利用方式也有了重大的突破,本文结合河池市宜州区介绍了桑枝、桑叶、桑葚、桑白皮四种资源在医药、化工、食品等领域的开发利用进行了概述,并对未来桑树资源多元化利用的研究作了展望。

关键词:桑树资源多元化利用科学研究引言桑树是落叶行多年生木本植物,桑树是中国古代重要的经济林木之一,它的最主要的价值在于养蚕。

中国是世界蚕业的起源地。

最初可能是采集野生桑叶喂蚕,后来随着蚕业的发展而过渡到人工种桑。

河池市宜州区是全国最大的桑蚕基地,桑树资源丰富,《本草纲目》中记载了桑叶、桑枝、桑白皮可止消渴,桑树资源中的桑叶,桑枝,桑果和桑白皮均为我国传统的重要中药材,桑树资源自古就有药食两用,通过现代科学研究,证实其含有丰富的营养成分、具有多元化的药用成份。

种桑养蚕是传统的利用方式,近年来,随着科学研究的深入,使桑树资源的研究在医药、化工、食品等领域取得瞩目的成绩,利用方式出现多元化的格局。

1、多元化利用桑树资源的意义1.1 打破传统的单一格局在传统蚕桑产业中种桑是为了养蚕,目标产物是白产丝生丝品,产品单一,经济价值较低,抗风险能力差,如对桑树资源进行深加工后,可以利用桑叶开发桑叶茶,利用科技手段提取桑枝生物碱,利用桑枝栽培食用菌和进行发电,利用桑葚开发桑果汁和桑葚酒等等,产品形式多样化。

1.2 提高经济效益力争多学科融汇,融入农学、中药学、化工食品学等学科,利用现代科技对桑叶,桑枝,桑葚、桑白皮等资源进行食用及药用价值的开发,将促进桑树资源实现经济最大化。

对地方经济收入、就业、产业结构等方面将是巨大的发展。

一方面可为农民增收,桑蚕业增产开辟了一条新途径;另一方面也是实现蚕桑业产业链可持续发展的重要手段。

1.3有广泛的社会效益随着科技研究的不断深入,目前桑叶,桑枝在治疗糖尿病,高血压,高血脂等方面已显示出了显著疗效,在国内及国际市场上正掀起开发桑叶,桑枝系列保健品的热潮,越来越多的人喜欢吃桑叶菜,喝桑叶茶和桑葚酒。

谈谈桑树在我国低碳与生态经济中的重要作用冯永德1 谈承陇2 龙惠 3(1.四川省蚕业管理总站,四川成都610041;2.成都永盛林业设计咨询有限公司,四川成都610500;3.泸定县林业局二郎山林场,四川泸定626100)摘要本文从低碳与生态经济入手,调查了桑树在低碳与生态经济建设中的重要作用,阐述了蚕桑产品丰富多样,历史悠久,文明世界,是中华民族的骄傲。

分析了蚕桑产业在低碳与生态经济中的意义;提出了今后加强低碳与生态经济建设的建议。

关键词桑树低碳生态经济价值调查桑树全身都是宝,不仅具有重要的经济价值和社会价值,而且具有防止水土流失、土地荒漠化、沙漠化、石漠化以及改善空气质量等生态价值。

因此,桑树生态经济意义重大是人们熟知的。

但是,桑树低碳经济的作用其实就在我们身边,影响越来越深,对我们的生活已经造成了直接的影响。

所以,这方面触目惊心的事例,也不一一叙述了[1]。

本文重点从低碳与生态经济的角度,在总结已有研究进展和实践经验的基础上,研究揭示桑树碳汇等问题,探讨生态桑及桑树生态产业发展的前景,希望能引起业内和社会各界的广泛关注和积极参与,对推动我国桑树生态产业研究和生态桑产业发展,促进国家生态安全具有重要意义。

1低碳经济与“碳汇”的概念低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式,是人类社会继原始文明、农业文明、工业文明之后的又一大进步。

其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构,核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。

发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。

当前,国际上有关低碳经济研究的主要内容有:能源消费与碳排放,包括与碳减排有关的能源消费结构的转换和低碳排放能源系统的建立;经济发展与碳排放,主要探讨不同经济发展模式、阶段、速度与碳排放的关系;农业生产与碳排放,包括土地利用变化、农业土地整治、农业生产水平与结构的变化等;碳减排的经济风险分析与减排对策研究等。

《诗经》中桑意象的原型分析_影响论文导读::自荣格第一个提出原型[①]的概念。

在《诗经》中。

本文试以桑树意象为例来进行原型分析。

其影响最大。

自荣格第一个提出原型[①]的概念,到加拿大文学批评家诺思罗普弗莱把原型具体地运用于艺术批评之中,原型批评理论便开始逐渐被世界上的学者们所认识和接受,并广泛应用于各种学科的研究中。

在利用原型理论来研究中国诗歌的学术队伍中,傅道彬先生是走在前面的一位。

他在《兴与象:中国文化的原型批评》[1]中提到:兴是中国诗歌关于原型的古老解释。

诗中用于表情达意的自然之物,凝聚着上古人类赋予它的最深刻的文化意义。

他认为兴就是原型的一种。

然而傅先生关于《诗经》中意象的分析并没有具体完全展开,本文试以桑树意象为例来进行原型分析。

在《诗经》中,保存着很多具有原型意义的意象。

桑就是其中一种。

在305篇的《诗经》之中,桑意象的出现多达22篇。

其中《国风》13篇,小雅7篇,大雅与颂各1篇。

具体篇章大致如下:《国风》中有《氓》、《鸤鸠》、《将仲子》、《桑中》、《定之方中》、《七月》、《鸱枭》、《汾沮洳》、《十亩之间》、《车邻》、《黄鸟》;《小雅》中有《南山有台》、《黄鸟》、《小弁》、《隰桑》、《白华》;《大雅》中的《桑柔》等。

本文从桑意象的根本意义入手,通过溯及它的文化内涵,以期揭示桑意象的桑崇拜〔生命之树〕--女子〔母亲〕--爱情---家园文化内涵的的动态过程。

一、桑树崇拜-----生命之树原始崇拜往往有着深刻的物质动因,桑园一方面提供了人类赖以生存的物质保障,另一方面也滋养着人类文化开展的精神家园。

在原始社会早期,森林曾是人类的原始家园,它的茂盛葱茏和累累果实庇护人类在荒蛮的远古中生存。

后来人类走出森林,开启耕种,当人类进入农耕时代的文明时,人们对森林血缘一般的感情,在桑林与桑园之中再次得到寄托与延续。

桑树、桑林在远古时代先民的物质世界中占有非常重要的地位。

采桑缫丝是中国重要的农业活动影响,男耕女织是中国传统的农业生产方式,五亩之宅,树之以桑,百亩之田,勿夺其时,也是古代思想家追求的理想的社会模式。

中国古代文学中的桑蚕文化中国古代文学中的桑蚕文化是一种以桑树和蚕为特征的文化现象,它在古代中国文学作品中占有重要的地位。

桑蚕文化表达了中国传统农耕文化对生态环境的敏感性和理解,以及农耕文明的崇高精神。

一、桑蚕文化的历史渊源桑蚕文化的由来,可以追溯到古代古代中国的农耕文明,大部分来自于古代诗歌,尤其是《诗经》中普遍出现的桑蚕相关的描写。

在《诗经》中,有关桑蚕文化的内容有三种:一是赞扬桑蚕的劳动精神;二是对桑蚕的情感投射;三是桑蚕文化的普遍性。

这三种形式在古代中国文学中得到了不断的发展,并影响了后世诗人的创作。

二、桑蚕文化的文学特征桑蚕文学特征源于古代中国文学作品中出现的桑蚕文化,它体现了中国传统农耕文化对生态环境的敏感性和理解,以及农耕文明的崇高精神。

桑蚕文化最常见的文学特征有以下几点:1. 尊重与崇敬。

中国古代文学作品中的桑蚕文化总是以尊重与崇敬的态度描述桑蚕,把它们看作是勤劳、忠诚的象征,也被视为一种集体的荣誉。

2. 情感投射。

桑蚕的智慧、勤劳、慷慨、忠诚等特性,使它成为古代中国文学作品中可以投射人类情感的对象。

3. 诗歌化。

桑蚕文化在古代中国文学作品中常常以诗歌的形式呈现,通过诗歌的形式抒发了桑蚕的勤劳和忠诚,也抒发了中国传统文化中农耕文明的崇高精神。

三、桑蚕文化的现代意义如今,桑蚕文化仍然在现代中国文学中占有重要的地位,并对现代社会产生了深远的影响。

桑蚕文化不仅赋予了中国文学作品以古老的生命力,也与现代社会面临的环境问题有着千丝万缕的联系,表明了生态环境的重要性。

此外,桑蚕文化也可以唤起人们对传统农耕文明的尊重,促进人们崇尚勤劳、忠诚、节俭的传统美德。

宋朝种植什么经济作物宋朝是中国历史上重要的时期之一,也是经济繁荣的时代。

在种植经济作物方面,宋朝种植了许多重要的作物,如水稻、棉花、茶叶、桑蚕等。

以下将对这些作物进行详细介绍。

首先,水稻是宋朝最重要的经济作物之一。

水稻在中国历史上有着重要的地位,而在宋朝的经济中更是占据了重要的位置。

宋朝倡导水利兴农的政策,积极发展水稻种植。

通过合理利用排灌体系,改良水稻栽培方法,宋朝农民大幅度提高了水稻产量。

水稻不仅是人们的主食,也是灌区经济的支柱,为宋朝的经济做出了巨大贡献。

其次,棉花在宋朝也被广泛种植。

棉花的种植与纺织业的发展密切相关。

宋朝是我国纺织业发展的黄金时期,绢丝是宋代经济的支柱之一。

而绢丝的生产需要大量的棉花作为原料。

棉花在宋朝南方比较常见,宋朝农民将其作为重要的经济作物种植,以满足绢丝生产的需求。

棉花的种植不仅为当地农民提供了丰富的经济收入,也为宋朝的纺织业繁荣做出了贡献。

此外,茶叶也是宋朝的重要经济作物之一。

在宋朝早期,茶叶主要被用作药草,被僧人、医生等人士所使用。

然而,随着茶叶在宋朝的大规模栽培和普及,茶叶逐渐成为普通民众的饮品,茶叶贸易也迅速发展起来。

茶叶不仅在国内市场上广受欢迎,还成为宋朝与其他国家进行贸易的重要商品之一。

茶叶的种植和贸易推动了宋朝经济的发展,也促进了宋朝与世界的经济交流。

最后,桑蚕也是宋朝的重要经济作物。

桑树是养蚕的主要食料,而蚕丝被广泛用于织造丝绸。

宋朝在织造业方面有很高的水平,蚕丝作为宋朝主要的纺织原料之一,成为了宋朝重要的经济支柱。

为了满足丝绸的需求,桑树被广泛种植,养蚕业也得到了迅猛发展。

桑蚕的种植和丝绸产业的兴盛促进了宋朝纺织业的蓬勃发展。

总结起来,宋朝种植了许多重要的经济作物,包括水稻、棉花、茶叶和桑蚕。

这些作物的种植推动了宋朝农业的发展,满足了人们对粮食、纺织品、饮品等日常需求。

此外,这些作物的贸易也促进了宋朝与其他国家的经济交流,为宋朝的繁荣做出了重要的贡献。

桑树蜜源植物的特性与利用代君君;范涛;章玉萍;王储炎;吴传华;刘健【摘要】我国蜜源植物资源十分丰富,是世界上最大的蜂产品生产和出口国,在全球蜂产品贸易中占有十分重要的地位。

本文介绍我国桑树资源的分布和利用现状,桑树的生物学特性及其产品的功能,提出桑树作为蜜源植物的利用价值,在发展养蚕业的同时发展养蜂业,对开发功能性蜂产品及推动桑树的多元化利用具有重要的意义。

【期刊名称】《中国蜂业》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】3页(P27-29)【关键词】桑树;蜜源植物;特性;利用【作者】代君君;范涛;章玉萍;王储炎;吴传华;刘健【作者单位】安徽省农业科学院蚕桑研究所,合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,合肥230061【正文语种】中文【中图分类】S888.3我国是世界养蜂大国,养蜂已有三千多年的历史,蜂数量和蜂产品产量多年来一直稳居世界首位。

蜂业是我国集经济、社会和生态效益于一体的传统特色产业,是现代农业的重要组成部分,养蜂业的稳定发展对于促进农民增收、提高农作物产量和维护生态平衡都具有重要意义。

我国是世界上种桑养蚕最早的国家,种桑养蚕是中华民族对人类文明的伟大贡献之一,桑树的栽培已有七千多年的历史。

桑是被列入我国药典的药食两用植物,桑叶可用来养蚕、制作桑茶,桑枝、桑皮可以入药,桑椹被视为水果珍品,深受人们喜爱。

一、桑树生物学桑树(Morusalba)是多年生双子叶木本植物,属桑科、桑属、桑种,由根、茎、叶、花、椹、种子等器官组成的落叶乔木或灌木。

单叶互生,卵形或宽卵形,有时分裂,托叶早落[1]。

树冠倒卵圆形,先端尖或渐短尖,基部圆或心形,锯齿粗钝,幼树之叶常有浅裂、深裂,上面无毛,下面沿叶脉疏生毛,脉腋簇生毛。

蚕桑起源的故事【原创实用版4篇】目录(篇1)1.蚕桑起源的传说2.蚕桑在中国古代农业中的地位3.蚕桑文化的传承与发展4.蚕桑产业的现代价值正文(篇1)蚕桑起源的故事源远流长,传说嫘祖是养蚕的创始人,她发明了养蚕的方法,并教导人民如何利用蚕丝制作衣物。

从此,养蚕成为中华民族的一项重要技能,历经数千年的传承与发展,形成了独特的蚕桑文化。

蚕桑在中国古代农业中具有举足轻重的地位。

古代农业以种植粮食为主,但蚕桑产业的发展为农业经济提供了有力的支撑。

蚕丝制品不仅满足了人们的日常需求,还成为朝廷贡品和向外贸易的重要商品。

因此,蚕桑产业在我国古代经济发展中发挥了重要作用。

随着历史的推移,蚕桑文化逐渐融入到中华民族的生活中。

古人崇尚蚕桑,将它视为勤劳、奉献和创新的象征。

同时,蚕桑文化在民间也得到了广泛传播,许多地方都设立了蚕神庙,以祈求蚕桑丰收。

这些传统习俗丰富了中国民间文化,成为中华民族独特的精神财富。

如今,蚕桑产业在全球范围内依然具有较高的经济价值。

我国作为世界上最大的丝绸生产国,养蚕业在国民经济中占有重要地位。

同时,蚕桑资源还具有广泛的科研价值。

研究发现,蚕丝具有优良的生物相容性和生物降解性,被广泛应用于生物医学、环保等领域。

综上所述,蚕桑起源的故事见证了中华民族数千年的发展历程,蚕桑文化成为民间传统文化的重要组成部分。

在新时代背景下,蚕桑产业不仅继续为国家经济发展作出贡献,还为人类科技发展提供了新的研究方向。

目录(篇2)1.蚕桑起源的传说2.蚕桑在中国古代的重要性3.蚕桑的现代价值和应用4.蚕桑文化的传承与发扬正文(篇2)蚕桑起源的故事源远流长,可以追溯到中国古代的神话传说。

传说中,蚕桑是由黄帝的妻子嫘祖发明的,她受到天神所赐的天蚕启发,开始驯化蚕虫,并逐渐发展出养蚕缫丝的技术。

蚕桑在中国古代的重要性不言而喻。

古代的蚕桑业不仅是农业经济的重要组成部分,更是皇家御用的贡品。

蚕桑业的发展推动了古代中国农业文明的繁荣,也影响了中国文化的形成和发展。

读瓦屋山桑有感【引言】在我国众多的山脉之中,瓦屋山因其独特的地理环境和丰富的植物资源而备受关注。

其中,瓦屋山桑更是颇具代表性的植物之一。

它既有着深厚的文化底蕴,又具有极高的实用价值。

本文将对瓦屋山桑的特点、实用性以及保护与发展进行探讨,以期让更多人了解这一珍贵的自然资源。

【瓦屋山桑的特点】1.生态环境瓦屋山位于我国四川省,海拔高度适中,气候温暖湿润,土壤肥沃,为瓦屋山桑的生长提供了得天独厚的条件。

这里四季分明,生态环境良好,有利于植物的生长和繁殖。

2.植物特点瓦屋山桑属于桑科植物,叶互生,叶片较大,边缘具锯齿。

其果实呈椭圆形,成熟时呈紫黑色。

瓦屋山桑树干粗壮,树皮光滑,树冠茂盛,具有很高的观赏价值。

3.文化底蕴瓦屋山桑在历史上有着深厚的文化底蕴。

据记载,古代皇帝曾将瓦屋山桑作为贡品,可见其地位之高。

此外,民间也有许多关于瓦屋山桑的传说和故事,充分展现了其在民间文化中的重要地位。

【瓦屋山桑的实用性】1.食用价值瓦屋山桑果实鲜美可口,富含多种维生素和矿物质,具有较高的营养价值。

其叶也可食用,具有清热解毒、祛风通络等功效。

2.药用价值瓦屋山桑的根、叶、果实均可入药,具有清热解毒、祛风通络、止咳平喘等功效。

常用于治疗感冒、咳嗽、关节炎等疾病。

3.生态价值瓦屋山桑具有较强的生态适应性和抗逆性,可作为荒山绿化、水土保持的重要树种。

其根系发达,生长速度快,可在短时间内形成良好的植被覆盖。

【瓦屋山桑的保护与发展】1.保护措施为保护瓦屋山桑这一珍贵资源,当地政府采取了一系列措施,如加强桑树资源的普查、建立保护区、禁止滥伐等。

2.产业发展瓦屋山桑在保护的基础上,还需发挥其经济效益。

可通过发展桑蚕产业、桑果采摘旅游等途径,提高当地居民收入,实现可持续发展。

【结论】瓦屋山桑作为一种具有丰富生态、文化和实用价值的植物,值得我们重视和保护。

通过合理开发和利用,既能发挥其经济效益,又能促进生态文明建设。

南阳桑种植历史南阳是我国河南省下辖的一个地级市,位于豫北平原东北部。

南阳的桑种植历史悠久,可以追溯到几千年前。

以下是对南阳桑种植历史的详细介绍。

南阳桑种植历史可以追溯到新石器时代晚期,大约在公元前4000年左右。

那个时候,南阳地区的原始居民就开始栽培桑树,并利用桑叶进行养蚕。

养蚕是一种重要的经济活动,因为蚕丝是当时一种非常珍贵的材料,被用于制作衣物和其他物品。

桑树的种植成为了南阳居民的一项重要经济来源。

随着时间的推移,南阳的桑种植业不断发展壮大。

据史书记载,南阳地区在汉代时期就是有名的桑乡。

汉代南阳县境内的桑树数量庞大,成为当时养蚕业的重要基地。

南阳境内的水土条件非常适合桑树的生长,加之地处交通要道,使得南阳成为了一个桑树种植的中心。

在宋代时期,南阳的桑乡地位更加巩固。

当时,南阳境内的桑树数量大幅增加,养蚕业蓬勃发展,出产的蚕丝成为国内外商品交流的重要物品之一。

南阳人民利用桑叶养蚕,不仅满足了自己的需求,还通过贸易将丝绸和其他产品输送到全国各地。

南阳的桑乡不仅对当地经济产生了巨大的推动作用,还对国家的贸易和文化交流做出了重要贡献。

在明清时期,南阳的桑乡地位并未减弱,反而更加繁荣。

南阳地区的桑树种植覆盖面积继续扩大,出产的桑叶和蚕丝远销国内外。

当时,南阳的蚕丝产量在全国范围内排名前列,南阳的桑树也因此成为中国重要的桑木产地之一。

然而,随着工业化的发展,桑树种植逐渐衰落。

在二十世纪的中国,棉花、化学纤维等材料逐渐取代了蚕丝在纺织业的地位。

南阳的桑树种植规模逐渐缩小,有些传统桑园也消失了。

虽然如此,南阳仍然是我国重要的桑乡之一,许多农民仍然种植桑树并养蚕。

此外,南阳本身也在发展文化旅游产业,利用桑乡的历史和资源优势来吸引游客。

总结一下,南阳的桑种植历史可以追溯到几千年前。

南阳地区的桑树种植长期以来一直是当地的重要经济活动,养蚕业也得到了长足发展。

然而,随着时代的变迁,桑树种植规模逐渐减小。

如今的南阳仍然是一个桑乡,但桑种植业已经不再是当地经济发展的主要动力。

关于桑树的优美句子桑树,巍峨挺拔地矗立在大地上,枝叶茂密,给人一种生机勃勃的感受。

它是一种古老的树种,被人们誉为“神木”,在多个文化中都有着深远的意义。

桑树的枝干笔直挺拔又柔韧,仿若矗立的勇士,给人一种无畏的力量感。

当微风吹过,桑树轻轻摆动,犹如在低语,充满了诗意。

桑树的叶子呈现出乳白色的光泽,清新而宜人,令人心旷神怡。

夏天来临时,桑树顶端散发出让人陶醉的香气,仿佛置身于芳香的世界。

桑树是一种寿命较长的树种,有着自己的生态系统。

在桑树的一侧,往往可以看到一些小小的寄居物,它们是桑蚕,桑蚕是桑树最忠诚的伙伴。

桑树给桑蚕提供了充足的食物,而桑蚕则将自己的丝织成一张张细密的丝绸,为人类的美好生活添上一笔浓墨重彩。

桑树的根系深深地扎根于地下,它们像一双无形的大手,稳稳地托起了整个树身。

它们不仅帮助桑树吸收养分和水分,还在大风暴雨来临时,起到了固定土壤、防止侵蚀的重要作用。

桑树的根须纵横交错,交织成一幅天成的画卷,如果仔细观察,就会发现那些细嫩的根须如同仙女的舞蹈,充满了优雅与神秘。

桑树在我国的历史中有着重要的地位。

古代的中原王朝常将桑树作为皇城、宫廷中的重要建筑元素,用其寓意长寿、吉祥与繁荣。

同时,桑树的叶子也是蚕丝的主要食物来源,而蚕丝也是我国独有的名贵丝绸的原材料。

由此可见,桑树是中华民族衣食之源的象征。

桑树在文学艺术中也起到了重要角色。

诗人常常以桑树作为借喻,来表达自己对生活的思考。

唐代诗人杜甫曾写道:“骄子不从农,农家犹自从。

岁时且未已,桑麦复何从?”这句诗不仅表达了农民的辛勤与坚韧,也暗喻了人们应当脚踏实地,与桑树一样勤劳耕耘。

桑树在四季更迭中也显现出不同的魅力。

春天,桑树抽出嫩绿的新芽,如同迷你的绿伞,给大地增添了几分活力。

夏天,桑树长势更盛,繁密的叶片遮荫在它下的土地上,让人感受到一丝丝的凉意。

水波不兴时,倚靠在桑树下,听着鸟儿的歌唱,仿佛置身于世外桃源。

秋天,桑树的叶子由浅绿变成了金黄,宛如一片火焰在树梢舞动。

关于槐树桑树题目摘要:1.槐树和桑树的介绍2.槐树和桑树的文化意义3.槐树和桑树的药用价值4.槐树和桑树的种植方法及注意事项5.槐树和桑树的养护与病虫害防治6.槐树和桑树在园林景观中的应用7.槐树和桑树的经济价值8.总结正文:槐树和桑树是我国常见的两种树种,它们不仅具有极高的观赏价值,而且具有丰富的文化内涵和药用价值。

下面,我们将详细介绍这两种树的特点及种植方法。

1.槐树和桑树的介绍槐树,学名:Styphnolobium japonicum (L.) Schott,为豆科槐属的落叶乔木。

桑树,学名:Morus alba L.,为桑科桑属的落叶乔木。

这两种树在我国有着悠久的栽培历史。

2.槐树和桑树的文化意义槐树和桑树在传统文化中具有举足轻重的地位。

槐树被称为“国槐”,寓意着国家祥瑞,槐树开花时节,也被视为祥瑞之兆。

桑树则寓意着丝绸,与古代我国的丝绸贸易密切相关。

3.槐树和桑树的药用价值槐树和桑树的药用价值极高,槐树叶、花和果实均可入药,具有清热解毒、止血、降压等多种药用功效。

桑树的叶子、果实和根皮均可药用,具有祛风湿、补肝肾、清热解毒等功效。

4.槐树和桑树的种植方法及注意事项槐树和桑树适应性强,对土壤和气候条件要求不严。

种植时,选择阳光充足、排水良好的土壤为佳。

种植过程中要注意定期浇水、施肥,及时修剪病虫害枝叶。

5.槐树和桑树的养护与病虫害防治槐树和桑树的养护主要包括浇水、施肥、修剪等。

病虫害防治方面,要注意观察树木生长情况,发现病虫害及时采取措施防治。

6.槐树和桑树在园林景观中的应用槐树和桑树都是优良的园林景观树种,可作为行道树、庭荫树、观赏树等。

它们在园林景观中的运用,可增添园林的文化内涵和观赏价值。

7.槐树和桑树的经济价值槐树和桑树具有较高的经济价值。

槐树的木材可作为建筑和家具用材,桑树的桑叶可作为养蚕的饲料,果实可食用,也可用于酿酒和制作果酱。

总结:槐树和桑树是我国极具价值的树种,它们在文化、药用、园林和经济等方面都发挥着重要作用。

维桑与梓,必恭敬之的意思全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:维桑与梓,必恭敬之,这句话是来自《孟子》中的一句话,意思是对待老师、长辈要以敬重之心对待,不能有丝毫的不敬。

维桑和梓都是植物的名字,比喻对师长的尊敬如同对待这两种植物一样,是非常虔诚的。

在古代,孝敬师长是一种基本的道德准则。

孩子们要尊重父母长辈,师生之间也要有敬重之心。

在《孟子》中,对尊敬师长的理念有着非常深刻的阐述。

孟子认为,人们应该以尊重、爱戴、信服的心态对待父亲和老师,这样才能形成良好的社会风气,使人心相通,民风淳厚。

“维桑与梓,必恭敬之”的内涵其实很深刻。

桑树和梓木都是古代传统的先贤树种,代表了古人对忠孝的崇敬之情。

桑树有“桑梓之谊”之说,表示人们对故乡的留恋和念念不忘,对长辈的爱戴和尊重。

梓木则寓意守节坚贞、不忘初心的品德。

古人亲切地称孝敬父母为“孝敬梓木”,孝敬师长为“孝敬桑树”,意指对长辈要像对待桑树、梓木一样恭敬。

孝敬父母和师长是传统文化中的重要价值观念,也是社会道德建设的基础。

在当代社会,随着社会的发展和文明的进步,这种传统的文化理念依然具有重要的意义。

尊重长辈,尊重师长是一种传统的美德,也是一种社会和谐稳定的保障。

在当今社会中,随着社会的变迁和价值观的多元化,有些人可能对传统的孝敬之道感到陌生,甚至倾向于忽视尊长敬老的传统文化。

我们应该意识到,尊重长辈、尊重师长是中华民族传统美德的一部分,是中华文明的精粹之一,更是构建和谐社会的基石。

我们应该始终保持对长辈的敬重之心,传承和发扬“维桑与梓,必恭敬之”的优良传统。

在家庭中,孩子要尊重父母,谦和有礼,孝敬长辈;在学校里,学生要尊重师长,恭顺守规,固本培德。

只有在家庭和学校这两个最基本的社会单位中培养出尊长敬老的传统美德,我们才能构建一个和谐、稳定、文明的社会。

“维桑与梓,必恭敬之”这句话,虽然只是短短的几个字,但蕴含着深厚的文化底蕴和道德理念。

我们应该认真思考这句话背后的内涵,传承和弘扬中华民族的传统美德,为构建一个和谐社会而共同努力。

茧经蒸后,煮熟程度只有60%~70%,加之茧的大小,厚薄和茧在笼中位置,使茧的内部与之间的煮熟程度有很大差异,必须再经过一定的热处理而补充煮熟,使没熟的茧进一步煮熟,已熟的部分得到保护从而使茧的煮熟程度趋于一致,从而达到调整的作用。

在调整部,配置的温度应逐渐降低,使煮熟程度慢慢达到平衡和茧吸水,防止瘪茧的产生。

4、每笼茧量要均匀笼茧量的多少,也影响茧的渗透和煮熟,茧量多,汽和水在短时间内不易迅速渗透到各粒茧,不利于渗透和煮熟,因此,煮茧时的加茧量要均匀。

煮熟茧放置时间长,蛹酸会大量浸出,因桶汤酸度增大,易使PH值降低,造成解舒下降,因此,缫丝时必须保持热茧热缫。

保证热茧热缫的首要条件是要始终保持一定的煮茧量而没有空笼,当煮茧能力高时,可减少每笼的茧量,降低每笼茧量有利于煮熟均匀。

煮茧空笼的另一不利影响是煮茧汤的流量会不一致,当有茧时,由于茧腔吸水而流量减少,空笼时流量会变大,流量不稳定会导致煮茧汤的浓度不一,从而影响生丝的色泽。

总之,煮茧的均匀性直接影响煮茧的质量,对缫丝生产不利。

所以,在煮茧过程中,必须保证各区段均匀煮茧,各工序操作均匀,才能提高煮熟茧质量,从而有利于生丝产量、质量的提高。

桑树历史地位及价值罗太义姜庆波(云南省农科院蚕蜂研究所蒙自661101)养蚕业起源于中国,自黄帝至周代延续数千年,在相当漫长的历史时期里,只为中国所独占,是中国的专有产物。

公元前138年,张骞奉命凿通西域,历时13年之久,终于形成了举世闻名的丝绸之路,进而成为东西方经济文化交流的通商大道。

张骞当时带出去的主要货物就是丝绸。

黄河中游地区的蚕桑事业的发达足以证明这一点。

丝绸之路历经千年不衰,其主要的支撑就是蚕桑事业的持续发展。

从北方到南方桑蚕业对我国富国裕民有着不可磨灭的历史功绩。

养蚕技术和中国丝绸通过海上和陆上两条“丝绸之路”向世界传播。

从时间和方向上来说,养蚕业是先东北而渐向西南,先传播到朝鲜、日本,再传播到中亚、西亚和欧洲。

大约自宋朝至清初,养蚕业已渐渐为不同国家所重视,并都各自采取措施和政策,积极发展蚕丝业。

新中国成立后,我国与世界各国的交往不断扩大,桑树资源随被引进到世界各地,走向了拉丁美洲、南非、北非和南北美洲,带动了世界蚕桑业的发展。

通过几千年的发展,世界蚕丝业生产逐步形成了三大分布区域,即以中国和日本为主的东北亚蚕丝产区;以黑海和地中海沿岸国家为主的蚕丝产区;北非和南北美洲蚕丝产区。

中国在鸦片战争以后,由于资本主义国家的侵入,农村的自然经济开始改变,丝绸成为主要的外销品之一。

于是中国的蚕桑生产的盛衰在很大程度上受到国际市场的制约。

据有关资料统计,至30年代,全国有桑田429万余亩,养蚕农户约计300余万家,占农户总数5.1%。

养蚕农民约1900万人,加上柞蚕业者共有2400万人。

1931年全国家蚕茧产量曾高达22.08万吨。

由于种种历史原因,我国的桑蚕产业起起落落,发展不明显。

1970与1977年中国的桑蚕茧产量与生丝产量先后超过日本,重新跃居世界首位。

改革开放以后,1985年世界蚕茧总产量为48.35万吨,我国33.58万吨,占世界总产量的69.45%;同年世界生丝总产量为49278吨,中国为32790吨,占世界总产量66.54%。

80年代后期,中国生丝出口量约占国际贸易量的96%,绸缎出口量约占国际贸易量的40%,随着改革开放的逐年深入,生产条件的改善,养蚕技术的进步和丝绸工业技术改造计划的实施,蚕茧质量有所提高,丝绸工业结构的改善,丝绸产品的水平与档次在落后一段时间之后开始明显上升。

最近几年,特别是我国在西部实施大开发战略以来,实行退耕还林等一系列富民优惠政策,使中国桑蚕业在经历一段磨难之后,历史上的丝绸之路重新焕发青春,迎来它的全新的黄金时代。

北方干旱、半干旱地区生态环境的建设已经成为社会发展的头等大事了。

在新世纪伊始,全国性地支持西部地区退耕还林、还草、还水,这在中国历史上是罕见的。

究竟选择什么样的树种呢?“中华圣树”——桑树,它是我国优良乡土树种之一,具有多种效益。

想让它在北方干旱、半干旱地区生态环境建设中再次发扬光大。

这就必须突破传统的以蚕桑生产为主的桑蚕业,进而充分发挥其在生态效益、经济效益、社会效益的优势,以达到持续发展、富国裕民的目的。

我国目前水土流失面积为368万km2,占国土面积的38.2%。

每年以1万km2的速度在增加,每年有50亿t泥沙进入水库、湖泊,造成生态性灾害。

每年增加沙漠化土地面积2460 km2。

全国沙漠化土地总面积168.9万km2,占国土总面积的17.6%。

全国“三化(退化、沙化、碱化)”草地面积每年增加200万hm2。

我国“三化”草地面积1.35亿hm2,占草地总面积的l/3。

另外,由于工业、城市用地的增加,全国耕地减少0.17亿hm2。

湿地在大量减少,举一个例子,长江下游1949年湖泊面积25829 km2,目前仅有14073km2,减少45.5%。

50年代初期,三江平原的沼泽、湖泊、湿草甸等类型的湿地连绵不断,湿地面积达534.5万hm2,占平原面积的80.17%,本世纪经过4次大规模农业开垦,耕地扩大5.8倍,而湿地减少300多万hm2。

党的十五大向全党全国人民提出了“加强对环境污染的治理,植树、种草、搞好水土保持、防治荒漠化、改善生态环境”的要求。

发展“中华圣树”——桑树这个树种在水土流失日益严重的今天有着特殊的意义。

桑树的生命力极其旺盛,在降水量甚至少到一百五十毫米的干旱半干旱荒漠区,仍然能在基本自然状态下生长发育。

桑树抗性强,能抗摄氏零下30多度的低温,也能忍受摄氏40度的高温,桑树对土壤酸碱度的适应性较强,在PH值4.5—8.5的范围内都能生长,土壤含盐量在0.2%时桑树也能正常生长,所以桑树在中国南北方都能生长。

桑树不同于其它树种的最明显之处是其根系的发达。

桑树的根垂直分布最深可达4米多。

有着贮水功能的根系网络,有极强的遏制风沙、保持水土能力。

其地下根系分布的面积常为树冠投影面积的4—5倍之多,有的甚至高达七八倍,根系在地下所占的空间超过地上部分。

发达而能储水的地下根系网络,足以保证桑树在年降水量250—300毫米的干燥气候条件下地上部分的正常生长所需要的水分供应。

通过在中国北方干旱、半干旱地区调查,一年生桑树的定植苗,其根系总长度达1000米,十年生达10000米。

最深的主根系达8米,侧根最长超过9米。

沙地上一年生定植苗,树冠为1米直径,而其根系向四周辐射的圆面积直径则超过4米,根系分布面积为树冠投影面积之15倍之多。

同样30年生的树种,桑树在北纬42°、年降水量300毫米的干旱沙地中生长量为刺槐、榆树的五倍。

桑树强大的根系,使得它具有强大的防风固沙保土功能,在土壤墒情较好时,一般不需要浇水即能栽植成活。

因此桑树是北方众多省区生态环境建设中的首选树种之一。

从现代科学技术的发展及现代社会的需求来全面认识中国的桑树,将会给我们带来全新的观念和认识。

桑树属桑科桑属,有许多种和变种,通过科研人员对桑品种资源的调查和收集,表明中国有十五个种和四个变种,公认是世界上桑种最多的国家。

在中国,从寒冷的东北到炎热的海南岛,从东海之滨到塔里木盆地西缘、西藏都有桑树家族的种和变种分布。

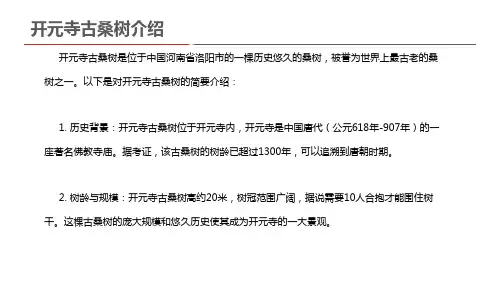

泉州有唐桑,北京有汉桑,西藏有一株桑树王,围径24米。

全国各地各省都有古桑存在,足见中国是桑树的重点分布地。

桑树不但分布广,萌生能力极强,年年刈割而能年年萌生。

桑树还是一种长寿树种,经千年而能正常结果。

更令人称奇的是桑树没有大小年,进入产果期后年年都是盛产。

即使是千年老树,依然年年硕果累累。

这种长寿而能盛果的果树在世界上也是稀有的。

由于桑树的生物学和生态学特点,在林业建设中可起到重大作用。

桑树可以作为城市绿化树种:桑树为伞形树冠,也可通过人为修剪,可将树形修成高角酒杯型,是良好的庭园树种,桑属中有些变种,如龙桑、垂桑,姿态特殊,是优雅的观赏树种。

桑树可以作用材树种:桑树木材致密坚韧,其大中径材是不可多得的良材。

古代兵器弓、箭中的弓即取材桑木,现代的多种民族兵器也取用桑木制作,音色别致。

桑树是一个节水树种,这对于北方干旱地区造林,提高造林成活率,意义非常重大!桑树的果、叶、枝、皮皆为良药,无论是果、叶、皮、根所含的氨基酸,都非常丰富,达17—18种之多。

其抗氧化物质之丰富也令人惊奇,某些提取物经临床试验,足以延年益寿。

其营养价值非常高,以蚕儿为例:针尖大小的一粒蚕卵,孵化成幼蚕,至作茧成蛹,约为一个月,体重增加高达12000—14000倍。

一个茧抽丝可长达1400—2400米!而其饲料只是桑叶一种,所食总量也只有40克左右,可见桑叶营养之丰富和无毒。

1 桑根在桑园改造更新时,常常挖掘桑树,得到大量的桑根.1.1 制造降压剂桑根剥去根皮,热水浸泡,过滤,浓缩得粉状物Ⅰ;剥离的桑根皮,蒸煮,酒精抽提,过滤,浓缩得粉状物Ⅱ.将I和Ⅱ混合,即得降压剂.1.2 制造桑根酒桑根风干,切碎,煮沸,得浸泡液,其碎渣再加适量烧酒蒸煮,蒸煮渣用浸泡液浸泡,最后的浸泡液再加食用酒精和适量香精即成桑根酒.1.3 制造护发素桑根煮沸,冷却,加乙醇,过滤,于滤液中加适量香精即成护发素.1.4 其他桑根还可用来制造桑根茶,提取碳酸钾,硫酸钾,钾盐,美发露油等.2 桑枝桑枝中含有丰富的纤维素,半纤维素,其中桑皮中的纤维含量非常高,且强力大,伸度好,适合制造人造棉,人造丝和纸张.2.1 培育食用菌利用桑树夏伐后得的大量桑条可培育黑木耳,银耳,香菇和平菇等食用菌.例如培养香菇,其生产过程为:桑枝粉碎成屑,并按桑枝78份,麸皮20份,石膏粉1份,蔗糖1份,水适量的比例混合,装袋,灭菌,接种,培养,收菇.2.2 生产纤维板桑树夏伐后有大量的桑条,可用来生产纤维板.其生产过程为:桑条储备,木片制备,碱法蒸煮,纤维分离,打浆,施胶,模框成型,机械预压,热压,湿处理,截边.2.3 制造人造棉其生产过程为:剥好桑皮,选料,浸料,碱煮,皂化,浸酸,漂白,脱氧,软化,梳弹,即成人造棉.再进一步抽丝,纺线,织布.2.4 造纸桑皮是造纸工业的好原料.其生产过程为:刮好桑皮,蒸煮,洗涤,漂白,打浆,筛选,抄纸,然后进一步制成宣纸,擦镜纸,滤纸,卷烟纸,打字蜡纸等多种高级纸.2.5 制人造丝其生产过程为:刮好桑皮,蒸煮,洗涤,漂白,打浆,碱化,撒碎与老化,磺酸化,皂化,水解,然后形成具有一定粘度和熟度的纤维.最后再经纺丝泵和纺织机喷头抽丝,洗涤,碱处理,脱硫,洗涤,干燥后即为人造丝成品.2.6 提取果胶利用桑皮加工人造棉,人造丝,纸浆的碱煮废水,可用来提取果胶,其过程为:废水,过滤,酸化,沉淀,干燥,成品.2.7 其他桑枝用机器切成片,是很好的中药,可治风湿痛,关节痛,手足麻木,脚气病等症.桑枝还可用来提取葡萄糖.3 桑叶桑叶是桑树的主要产物,约占地上部产量的64%,也是栽桑养蚕的目的收获物.据测定,桑叶的主要成分是水分,蛋白质,碳水化合物,脂肪,无机盐类,灰分等.桑叶申蛋白质,碳水化合物,无机成分和维生素含量丰富,适于食用;桑叶中含有的糖,脂肪,氨基酸,胆碱,有机酸,胡萝卜素,VB1,VB2,VC,叶酸和钾,钙,磷,铁,锰营养元素,以及铜,锌等许多人体所需的微量元素,具有降压,降脂,抗衰老,增加耐力,降低血脂含量,降低胆固醇,抑制肠内有害细菌繁殖和过氧化物产生等独特功效,对人体有着良好的保健作用.桑叶味甘,性平,寒,可清肝明目聪耳,镇静神经,润肺热,止咳,通关节,因此在祖国医学中被列为中药.国家卫生部已将其列为药食两用品种。