日本1973

- 格式:doc

- 大小:181.00 KB

- 文档页数:6

日本股市不同时期的行业板块走势分析在日本长达17年之久的大牛市中,不同时期板块之间的走势出现明显差异。

1.1973-1979年石油危机下能源一枝独秀在1973年-1979年期间,日本GDP从3047.6亿美元增长到9653.5亿美元,增长了2.17倍,名义GDP年均增长17.92%,实际GDP年均增长4.22%。

人均GDP从2843美元增长到8331美元,增长了1.93倍,这一时期是日本经济快速发展的中后期阶段,期间日本出现了明显的通货膨胀,累计贸易顺差为130.44亿美元;汇率升值38.35%,年均升值4.75%;股市累计上涨76%,年均上涨8.41%,但日经指数的估值提升并不明显,股市上涨主要由企业盈利增长推动,本币升值对股市的影响并不明显。

在这一阶段,日本股市中能源板块涨幅最大上涨306%,是市场平均涨幅76%的4.03倍,其他如健康医疗、消费品、公用事业、科技和电信行业表现也明显强于市场,而银行、地产、原材料和消费服务行业表现则明显弱于市场,详。

可以说这一阶段的板块涨幅基本反映了20世纪70年代两次石油危机后能源价格暴涨,日本国内钢铁等原材料工业经历了前期的高速发展阶段后进入停滞阶段,以及消费服务行业随着人均收入水平的提高而增长的产业特征。

2.1980-1984年电信独领风骚在1980年-1984年期间,日本GDP从9653.5亿美元增长到12544.1亿美元,增长了29.94%名义GDP年均增长3.88%,实际GDP年均增长4.22%。

人均GDP从8331美元增长到10452 美元,增长了25.46%,这一时期日本人均GDP跨越1万美元大关,进入工业化后期,通胀水平得到控制。

期间日本外贸收支出现方向性变化,在出口的推动下外贸顺差的绝对规模和占GDP的比重均持续扩大,而同期美国经历了70年代的石油危机后进入失落的10年,日美贸易摩擦明显增加,为日后的日元被动升值埋下了伏笔。

这一时期,日元汇率贬值7.74% ,日本股市却在企业盈利增长的推动下劲升117%,年均上涨16.76%。

日本大和运输的急宅便1.宅急便的由来日本的大和运输株式会社(Yamato Transportation成立于1919年,是日本第二古老的货车运输公司。

1973年日本陷入第一次石油危机的大混乱中,企业委托的货物非常少,这对完全仰赖于运送大宗货物的大和运输来说,无疑是一大打击。

对此,当时大和运输的社长小仓提出了“小宗化”的经营方向,认为这是提高收益的关键。

1976年2月,大和运输开办了“宅急便”业务。

当时有人提出用Yamato-Parcel-Service(大和、包裹、服务)这一名词,简称YPS但是未能决定是使用英文好,还是使用日文为好。

对宅急便这个名词,起初也有人反对使用,认为当时已有了“急便”和“宅配”的用语。

但最后小仓社长还是决定使用“宅急便”这个名词。

他认为,以前有人说过“桌球这个名词比乒乓球更能被人接受”,后来事实证明,“乒乓球”反而较为人们所接受,“宅急便”这个名词,只要大家熟悉了,应该就不会有什么问题。

1976年,宅急便共受理了170万件货物,同年日本国铁受理包裹为6740万件,邮局受理小包则达17880万件。

到1988年,宅急便已达34877万件,超过了邮局小包的23500万件。

该年,在宅配便的业界中,宅急便的市场占有率已达40%,位居日本运输第一位的日本通运的"信天翁便"只占28%。

到1995年,宅急便的受理件数多达57000万,营业额为6000亿日元。

宅急便的员工人数由原先的300人增加到57797人,拥有车辆由2000辆增加到25000辆。

在日本,大和运输的宅急便已是无人不知、无人不晓,在马路上到处可见宅急便在来回穿梭。

2.黑猫商标大和运输的象征商标,是一个黑猫叼着小猫的图案。

1957年大和运输受理美国军人、军队的杂物运送,开始与美国的亚莱德·莱斯运输公司一起合作输送。

这家美国公司以"Careful handling"为宣传口号,象征这个标语意义的,是以母猫叼着小猫小心运送的图案作为标志。

上世纪70年代的日本经济大萧条,对于中国有何借鉴和启发?上世纪70年代的日本经济大萧条,对于中国有何借鉴和启发?1、从发展阶段、宏观经济状况来看,我国目前经济现状与日本上世纪70年代存在很多接近的地方。

1)经济发展阶段与增长模式相近。

A. 首先,处在较为相似的发展阶段。

日本从1955年到1973年保持18年之久的长期高速增长。

1968年,日本从数量上完成了追赶欧美的任务。

上世纪70年代初,GDP总量居世界第三位,人均GDP是4000美元。

实际上,70年代初日本已经完成工业化目标,跨入了成熟阶段的门槛,要比我国现在所处的阶段还要前进一步。

但是,从整体的经济实力和经济质量上看,当时日本仅仅是在;大量生产和大量消费;体制下,实现了大路货生产的世界一流水平。

一些高端的产品,比如计算机、高级精密仪器、精密机床、高级汽车等还无法和美国、欧洲相比。

B. 其次,增长模式也差不多,都比较粗放。

当时日本的增长主要依靠设备投资和出口牵引。

民间企业设备投资增长率在1973年和1974年曾高达20%。

外贸出口增长率,1971年为19.8%,1973年~1974年受石油危机的影响增速减缓,但1975年又达到17%。

这一点和我国现在的状况也比较类似。

C.再者,就是严重的公害问题。

日本由于长期追求高速增长,结果导致环境的破坏和公害的泛滥,以至于在70年代初出现了震惊世界的;四大公害诉讼;事件。

我国现在的环境状况不容乐观,甚至比日本当时的状况还要糟。

2) 面临的国际环境比较接近A. 首先,是对美贸易顺差增大并在外压之下汇率升值。

自1965年以来,日本对美贸易顺差不断增加,外汇储备从1970年的44亿美元猛升到1971年的154亿美元,一年增长了约4倍。

在这种背景下,日美贸易摩擦不断,美国强烈要求日本开放市场,提高日元汇率。

1971年8月中旬,时任美国总统的尼克松,突然宣布美元对黄金不挂钩,要求包括日本在内的西方各国货币升值,结果导致布雷顿森体系崩溃。

日本泡沫经济形成的原因及泡沫崩溃的影响作者:洪明顺来源:《中外企业家》 2013年第3期洪明顺(福建师范大学经济学院,福州 350007)摘要:20世纪80年代至90年代,日本泡沫经济对其经济造成沉重打击,使得日本经济长期停滞,带来了“失落的十年”。

基于此,分析日本泡沫经济发展的过程、产生泡沫经济的原因、泡沫经济崩溃的过程及泡沫崩溃对经济的影响,以期引以为鉴,促进我国经济持续健康发展。

关键词:日本;泡沫经济;金融自由化;崩溃中图分类号:F131.3 文献标志码:A文章编号:1000-8772(2013)05-0264-02一、泡沫经济前后日本经济的表现(一)1955—1973年日本经济高速发展期第二次世界大战以后,日本经济一片疮痍,国土成为一片废墟。

依赖于国内的改革和当时良好的国际经济金融环境,日本经过40年代晚期和50年代初期复苏后,1955年,所有经济指标全面恢复或超过战前水平。

从1955年到石油危机爆发的1973年,日本经济连续19年保持高速增长,年平均增长率达到9.8%,从此创造了资本主义国家经济增长中的神话。

(二)1973—1985年日本经济稳定增长时期20世纪70年代,日本经济面临着外部冲击:布雷顿森林体系的崩溃导致日元升值降低日本出口的竞争力,1973年和1979年的两次石油危机猛烈地影响了日本经济的发展和运行。

然而,日本却在这个不利的国际环境中,表现出惊人的适应力,顺利摆脱滞涨的陷阱。

这时期,日本经济主要表现为两个特征:第一,日本由能源消耗型经济向能源节约型经济转变;第二,日本实现从发展重工业逐渐向高科技方向转变。

(三)1985—1990年日本经济泡沫形成时期随着“日本制造”成功的进入欧美市场,这使得日本对欧美各国的贸易顺差迅速扩大。

特别是美日贸易逆差,日本与美国的贸易摩擦不断增多。

1985年,为了消除美国的巨额贸易逆差,以美日为首的G5(美国、日本、西德、英国和法国)在纽约广场饭店签署了“广场协议”,规定今后日本要调整汇率政策,以解决日本与美国和其他国家的贸易逆差问题。

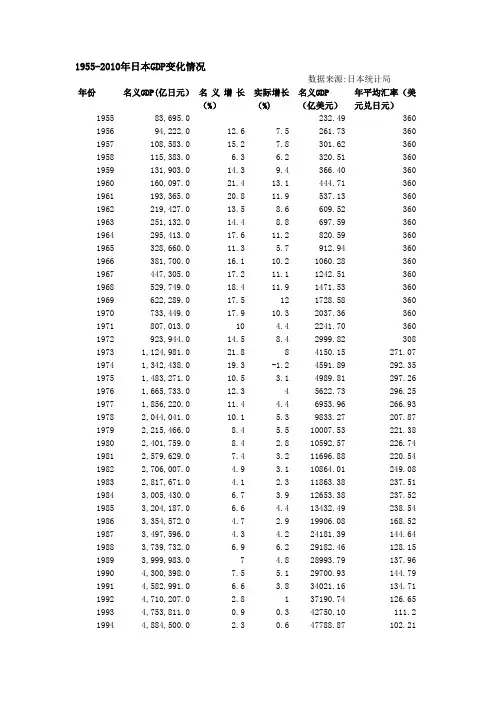

1955-2010年日本GDP变化情况数据来源:日本统计局年份名义GDP(亿日元)名义增长(%)实际增长(%)名义GDP(亿美元)年平均汇率(美元兑日元)1955 83,695.0 232.49 360 1956 94,222.0 12.6 7.5 261.73 360 1957 108,583.0 15.2 7.8 301.62 360 1958 115,383.0 6.3 6.2 320.51 360 1959 131,903.0 14.3 9.4 366.40 360 1960 160,097.0 21.4 13.1 444.71 360 1961 193,365.0 20.8 11.9 537.13 360 1962 219,427.0 13.5 8.6 609.52 360 1963 251,132.0 14.4 8.8 697.59 360 1964 295,413.0 17.6 11.2 820.59 360 1965 328,660.0 11.3 5.7 912.94 360 1966 381,700.0 16.1 10.2 1060.28 360 1967 447,305.0 17.2 11.1 1242.51 360 1968 529,749.0 18.4 11.9 1471.53 360 1969 622,289.0 17.5 12 1728.58 360 1970 733,449.0 17.9 10.3 2037.36 360 1971 807,013.0 10 4.4 2241.70 360 1972 923,944.0 14.5 8.4 2999.82 308 1973 1,124,981.0 21.8 8 4150.15 271.07 1974 1,342,438.0 19.3 -1.2 4591.89 292.35 1975 1,483,271.0 10.5 3.1 4989.81 297.26 1976 1,665,733.0 12.3 4 5622.73 296.25 1977 1,856,220.0 11.4 4.4 6953.96 266.93 1978 2,044,041.0 10.1 5.3 9833.27 207.87 1979 2,215,466.0 8.4 5.5 10007.53 221.38 1980 2,401,759.0 8.4 2.8 10592.57 226.74 1981 2,579,629.0 7.4 3.2 11696.88 220.54 1982 2,706,007.0 4.9 3.1 10864.01 249.08 1983 2,817,671.0 4.1 2.3 11863.38 237.51 1984 3,005,430.0 6.7 3.9 12653.38 237.52 1985 3,204,187.0 6.6 4.4 13432.49 238.54 1986 3,354,572.0 4.7 2.9 19906.08 168.52 1987 3,497,596.0 4.3 4.2 24181.39 144.64 1988 3,739,732.0 6.9 6.2 29182.46 128.15 1989 3,999,983.0 7 4.8 28993.79 137.96 1990 4,300,398.0 7.5 5.1 29700.93 144.79 1991 4,582,991.0 6.6 3.8 34021.16 134.71 1992 4,710,207.0 2.8 1 37190.74 126.65 1993 4,753,811.0 0.9 0.3 42750.10 111.2 1994 4,884,500.0 2.3 0.6 47788.87 102.211995 4,951,660.0 1.4 2 52643.63 94.06 1996 5,050,120.0 2.0 2.7 46425.08 108.78 1997 5,156,440.0 2.1 1.6 42618.73 120.99 1998 5,049,050.0 -2.1 -2 38568.86 130.91 1999 4,976,290.0 -1.4 -0.1 43686.16 113.91 2000 5,029,900.0 1.1 2.9 46672.54 107.77 2001 4,977,200.0 -1.0 0.2 40954.50 121.53 2002 4,913,120.0 -1.3 0.3 39182.71 125.39 2003 4,902,940.0 -0.2 1.4 42292.25 115.93 2004 4,983,280.0 1.6 2.7 46060.45 108.19 2005 5,017,340.0 0.7 1.9 43141.36 116.3 2006 5,073,650.0 1.1 2 45998.64 110.3 2007 5,155,200.0 1.6 2.4 43780.89 117.75 2008 5,051,120.0 -2.0 -0.6 48845.57 103.41 2009 4,709,367.0 -6.6 -6.3 50303.00 93.62 2010 4,792,231.0 1.8 3.9 54607.30 87.751955-1993年,不变价国内生产总值(GDP)使用的基期价格是1990年价格。

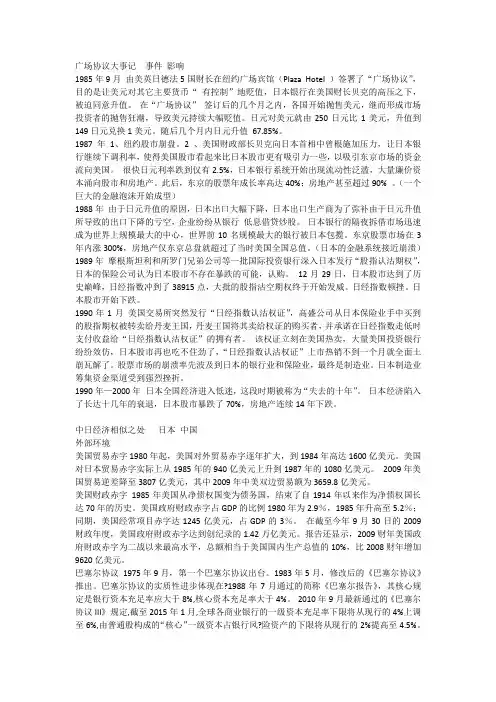

广场协议大事记事件影响1985年9月由美英日德法5国财长在纽约广场宾馆(Plaza Hotel )签署了“广场协议”,目的是让美元对其它主要货币“有控制”地贬值,日本银行在美国财长贝克的高压之下,被迫同意升值。

在“广场协议”签订后的几个月之内,各国开始抛售美元,继而形成市场投资者的抛售狂潮,导致美元持续大幅贬值。

日元对美元就由250日元比1美元,升值到149日元兑换1美元。

随后几个月内日元升值67.85%。

1987年1、纽约股市崩盘。

2 、美国财政部长贝克向日本首相中曾根施加压力,让日本银行继续下调利率,使得美国股市看起来比日本股市更有吸引力一些,以吸引东京市场的资金流向美国。

很快日元利率跌到仅有2.5%,日本银行系统开始出现流动性泛滥,大量廉价资本涌向股市和房地产。

此后,东京的股票年成长率高达40%;房地产甚至超过90% 。

(一个巨大的金融泡沫开始成型)1988年由于日元升值的原因,日本出口大幅下降,日本出口生产商为了弥补由于日元升值所导致的出口下降的亏空,企业纷纷从银行低息借贷炒股。

日本银行的隔夜拆借市场迅速成为世界上规模最大的中心,世界前10名规模最大的银行被日本包揽。

东京股票市场在3年内涨300%,房地产仅东京总盘就超过了当时美国全国总值。

(日本的金融系统接近崩溃)1989年摩根斯坦利和所罗门兄弟公司等一批国际投资银行深入日本发行“股指认沽期权”,日本的保险公司认为日本股市不存在暴跌的可能,认购。

12月29日,日本股市达到了历史巅峰,日经指数冲到了38915点,大批的股指沽空期权终于开始发威。

日经指数顿挫。

日本股市开始下跌。

1990年1月美国交易所突然发行“日经指数认沽权证”,高盛公司从日本保险业手中买到的股指期权被转卖给丹麦王国,丹麦王国将其卖给权证的购买者,并承诺在日经指数走低时支付收益给“日经指数认沽权证”的拥有者。

该权证立刻在美国热卖,大量美国投资银行纷纷效仿,日本股市再也吃不住劲了,“日经指数认沽权证”上市热销不到一个月就全面土崩瓦解了。

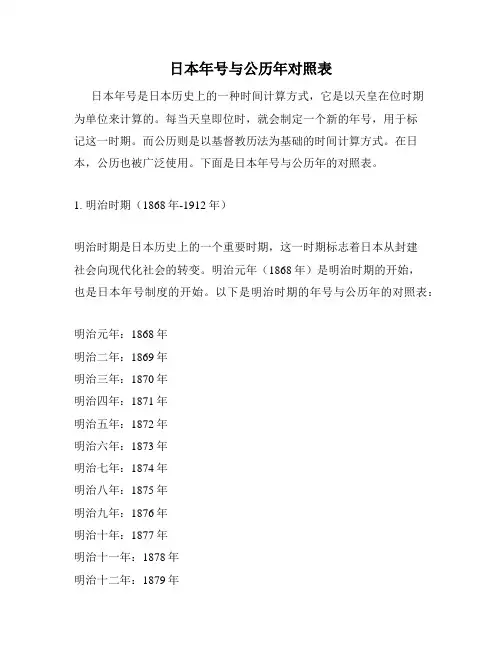

日本年号与公历年对照表日本年号是日本历史上的一种时间计算方式,它是以天皇在位时期为单位来计算的。

每当天皇即位时,就会制定一个新的年号,用于标记这一时期。

而公历则是以基督教历法为基础的时间计算方式。

在日本,公历也被广泛使用。

下面是日本年号与公历年的对照表。

1. 明治时期(1868年-1912年)明治时期是日本历史上的一个重要时期,这一时期标志着日本从封建社会向现代化社会的转变。

明治元年(1868年)是明治时期的开始,也是日本年号制度的开始。

以下是明治时期的年号与公历年的对照表:明治元年:1868年明治二年:1869年明治三年:1870年明治四年:1871年明治五年:1872年明治六年:1873年明治七年:1874年明治八年:1875年明治九年:1876年明治十年:1877年明治十一年:1878年明治十二年:1879年明治十四年:1881年明治十五年:1882年明治十六年:1883年明治十七年:1884年明治十八年:1885年明治十九年:1886年明治二十年:1887年明治二一年:1888年明治二二年:1889年明治二三年:1890年明治二四年:1891年明治二五年:1892年明治二六年:1893年明治二七年:1894年明治二八年:1895年明治二九年:1896年明治三十年:1897年明治三一年:1898年明治三二年:1899年明治三三年:1900年明治三四年:1901年明治三五年:1902年明治三六年:1903年明治三八年:1905年明治三九年:1906年明治四十年:1907年明治四一年:1908年明治四二年:1909年明治四三年:1910年明治四四年:1911年明治四五年:1912年2. 大正时期(1912年-1926年)大正时期是日本历史上的一个重要时期,这一时期标志着日本进入了现代化社会。

大正元年(1912年)是大正时期的开始。

以下是大正时期的年号与公历年的对照表:大正元年:1912年大正二年:1913年大正三年:1914年大正四年:1915年大正五年:1916年大正六年:1917年大正七年:1918年大正八年:1919年大正十年:1921年大正十一年:1922年大正十二年:1923年大正十三年:1924年大正十四年:1925年大正十五年:1926年3. 昭和时期(1926年-1989年)昭和时期是日本历史上的一个重要时期,这一时期标志着日本成为了一个现代化的国家。

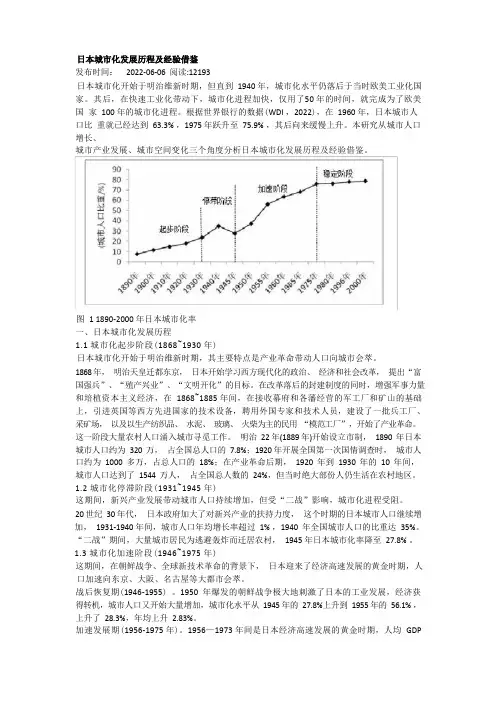

发布时间:2022-06-06 阅读:12193日本城市化开始于明治维新时期,但直到1940 年,城市化水平仍落后于当时欧美工业化国家。

其后,在快速工业化带动下,城市化进程加快,仅用了50 年的时间,就完成为了欧美国家100 年的城市化进程。

根据世界银行的数据(WDI ,2022),在1960 年,日本城市人口比重就已经达到63.3% ,1975 年跃升至75.9% ,其后向来缓慢上升。

本研究从城市人口增长、城市产业发展、城市空间变化三个角度分析日本城市化发展历程及经验借鉴。

图 1 1890-2000 年日本城市化率一、日本城市化发展历程1.1 城市化起步阶段(1868~1930 年)日本城市化开始于明治维新时期,其主要特点是产业革命带动人口向城市会萃。

1868 年,明治天皇迁都东京,日本开始学习西方现代化的政治、经济和社会改革,提出“富国强兵”、“殖产兴业”、“文明开化”的目标。

在改革落后的封建制度的同时,增强军事力量和培植资本主义经济,在1868~1885 年间,在接收幕府和各藩经营的军工厂和矿山的基础上,引进英国等西方先进国家的技术设备,聘用外国专家和技术人员,建设了一批兵工厂、采矿场,以及以生产纺织品、水泥、玻璃、火柴为主的民用“模范工厂”,开始了产业革命。

这一阶段大量农村人口涌入城市寻觅工作。

明治22 年(1889 年)开始设立市制,1890 年日本城市人口约为320 万,占全国总人口的7.8%;1920 年开展全国第一次国情调查时,城市人口约为1000 多万,占总人口的18%;在产业革命后期,1920 年到1930 年的10 年间,城市人口达到了1544 万人,占全国总人数的24%,但当时绝大部份人仍生活在农村地区。

1.2 城市化停滞阶段(1931~1945 年)这期间,新兴产业发展带动城市人口持续增加,但受“二战”影响,城市化进程受阻。

20 世纪30 年代,日本政府加大了对新兴产业的扶持力度,这个时期的日本城市人口继续增加,1931-1940 年间,城市人口年均增长率超过1% ,1940 年全国城市人口的比重达35%。

1973年世界经济危机—全面滞胀第二次世界大战后,主要资本主义国家加强对国民经济的干预,使经济迅速发展。

无限扩大的生产能力和有限的市场的矛盾,暂时缓解积累起来。

1973年中东战争期间,石油输出国的石油斗争导致西方国家发生的石油危机为其重要触发原因。

1973年11月,经济危机首先从英国开始,美、日、法等国相继卷入。

于1975年下半年渡过最低点,经济转而回升。

此次经济危机是第二次世界大战后资本主义世界的第四次经济危机,严重程度超过前三次。

其主要表现是:①工业生产普遍持续大幅度下降,整个资本主义世界工业生产下降8.1%,日本高达20.8%;②大批企业破产,股票行情大跌,美、日、西德等10国两年内资本超过百万美元的公司破产12万家以上,拥有50亿美元资产的富兰克林银行倒闭成为美国历史上最大的银行倒闭事件,股票价格下跌总额达5000亿美元;③失业人数巨增,创战后最高纪录,所有资本主义国家全失业人数1975年月平均为1448万,美国1975年5月失业率为9.2%;④物价上涨,国际贸易和国际收入逆差严重,危机期间物价指数的上升英国为43.9%,日本为32.5%,发达资本主义国家国际贸易入超达203亿美元,国际收支逆差为392亿美元。

危机过后,各国经济没有出现全面高涨,而是进入滞胀时期,经济发展速度减慢相对停滞,通货膨胀和物价上涨严重,失业率居高不下回顾三百年世界经济历史迄今为止出现的以滞胀为特征(生产停滞或缓慢发展和通货膨胀现象)的严重世界性经济分别是1973年至1975年第十八次经济危机 1979年至1982年第十九次经济危机一般来说,出现经济危机时市场需求减少,消费低迷,导致物价指数下降,CPI降低,高速通货膨胀的现象不会出现,除非某些特殊因素比如战争滥发货币等。

像这种靠年代内驱力带动的高膨胀率在繁荣期通过工资福利的提高带动的旺盛需求来消化,通胀造成的货币贬值还可以通过工资福利的提高来抵消但是危机年代里碰上高通胀的问题,情况就变得尤其恶劣,百业萧条,原料价格上升导致企业成本上升,大部分中小企业举步维艰面临停工半停工破产倒闭的危险,失业率大幅上升,工作没有保障,工资会福利会缩水减少,而且手中的钱因通胀而变得不值钱。

日本是举世公认的老龄化社会,1997年,日本65岁以上的人口数量首次超过了年龄1-15岁的人口数。

据预测,到2015年,老年人口占日本总人口的比例将从目前的17%升至25%。

随着人均寿命的延长,针对老年人口比例如此之高的社会现状,日本政府及民间组织结合日本社会传统文化和习惯,制定、实施了一系列的应对措施。

包括出台老年问题相关法律法规和政策,建设更多更好的福利设施,积极培养各种护理老人的人才吗,等等。

以下是比较主要的2项法律、政策。

一、《老人保健法》1973年日本制定了70岁以上老人医疗免费制度,这一年也因此被称为“福利元年”。

日本在1982年废除了老人医疗免费制度,制定了《老人保健法》,重视医疗和保健之间的协调平衡关系。

在此之前,日本政府只是重视医疗,出现了预防不力、医疗一边倒的状况,最终导致医疗费(尤其是老年人医疗费)增长迅速,政府和民众对此不堪重负。

主要内容:《老人保健法》的内容由医疗事业和保健事业两部分构成,将医疗与保健事业分开形成独立的体系也是制定此法的目的之一。

此外还强调健康管理应该从中年开始,老人疾病以预防为主的原则。

主要内容有三个方面:(1)向老人提供从疾病预防到完全康复的全部医疗服务;(2)老人的医疗费用将由国家、地方公共团体和医疗保险制度的保险人共同支付;(3)老人需要承担一部分医疗费用以实现费用负担的公平化以及合理就诊。

根据《老人保健法》,过去根据《老人福利法》实施的老年人医疗保障将被独立成一个新的制度,由此日本将形成从老人福利制度和医疗保健制度两方面来保障老年人生活的社保体系。

《老人保健法》对健康老人和患病老人采取不同的政策,强化以防御为主的保健事业,在重点关注老人的同时也照顾到中年人的身体保健等方面。

《老人保健法》规定的老人保健事业主要分为两部分,一部分是以70岁以上老人为对象制定了一系列服务条例,包括国家对老人提供医疗保障,支付特定的医疗费和老人保健设施的使用费;另一部分是以40岁以上公民为对象,向他们提供健康管理手册、健康教育、教育咨询、健康检查、健康康复、以及一些相关的咨询服务,使国民从中年起开始重视身体锻炼和保健,提早预防老后可能出现的各种疾病。

战后日本经济的发展与现状一、战后经济恢复〔1945-1955年〕1.战争对日本经济的严重破坏日本帝国主义穷兵黩武,侵略亚洲、挑起太平洋战争的结果,不仅给亚洲各国带来了巨大的灾难,而且使国内军事经济畸形发展,国民经济疲惫不堪。

战争后期,由于美军的空袭,以东京为首,全国119个城市严重被炸被毁,到处都变成一片废墟和焦土。

尤其是广岛和长崎,更遭到了原子弹的毁灭性破坏。

与1934-1936年相比,1946年国民经济和生产能力的下降情况是:实际GNP为62%,人均实际GNP为55%,人均实际个人消费为57%,制造业实际工资为30%(1947年),工矿业生产为31%,(其中煤炭53%、钢材10%、纺织品7%),农业生产为79%。

由于战败,对外贸易几乎完全中断了,与战前相比,1947年出口下降为7%,进口下降为14%。

2.战后初期的民主化改革和经济恢复尽管战后的经济恢复经历了很多困难和曲折,但从总体上看,无疑是取代了很大的成功。

1946-1951年度,经济增长率为9.9%,其中工矿业生产增长率为22.8%;1951-1955年度,经济增长率为8.7%,其中工矿业生产增长率为11.3%。

日本经济企划厅1956年的《经济白皮书》有一句名言:“现在已经不是战后了”。

其含义是战后经济恢复阶段已经结束了。

经济白皮书这样写道:“现在已经不是‘战后’了。

我们现在面临一个完全不同于过去的局面。

在恢复中求发展的时代已经结束,今后的发展要靠实现现代化”。

这标志着到1955年为止,日本经济已经恢复到了战前的最高水平,从此将进入新的发展阶段。

二、经济高速增长〔1955-1972〕1.重新赶超的出发点1955年日本经济恢复和超过了战前水平以后,重新开始了赶超欧美的历程,这是一个新的出发点。

战前,日本经济虽然达到了与欧美各国并驾齐驱的水平,但由于战争的影响和破坏,与美国相比,日本经济的发展整整停滞了20年,与欧美各国特别是与美国的差距进一步扩大了。

日本经济发展史1. 从明治维新到二战结束1868 年明治维新以后,日本建立了强有力的中央集权国家,开始将赶超西方强国、推进经济增长作为国家目标;但是,可称之为“近代经济增长”的过程实际开始于19 世纪的80 年代后期,其标志是:民间企业开始迅速发展;制造业的产值开始迅速增加;近代的财政、金融体制开始形成;明治初期的经济混乱状况开始改观,至少可能从统计上加以把握;与西方强国相比,日本现代经济增长的起始阶段的特点是:开始最晚;起点最低;开始之后的增长率最高;美、英、法、德4 国的现代经济增长开始于1850—1859 年;日、美、英、法、德5 国在上述年份或时期的人均GNP分别为136 美元、474 美元、227 美元、242 美元、302 美元按1965 年美元价格折算; 5 国从现代经济增长至 1965 年的 GNP 和人均 GNP的年均增长率分别为3. 6%和%、%和%、%和%、%和%、%和%;明治政府实施“殖产兴业”的经济政策,自上而下地培育现代产业例如由政府开办“模范工厂”,然后廉价出售给民间,促使工业化获得了迅速的进展,对追赶欧美先进国家起到了重要的效果;与此同时,明治政府还推行“富国强兵”政策,将工业化与经济增长带来的“国富”用于“强兵”,而不是用于改善国民的生活,终于走上与西方列强为伍、竞相对外侵略扩张的道路;对外发动侵略战争与进行掠夺成为明治维新以来日本经济获得较快增长的极为重要的原因;例如,在1894—1895 年发生的中日甲午战争日本人称之为“日清战争”之后,日本获得了“割地”台湾、澎湖列岛、“赔款”2 亿3150 两白银,相当于3 亿6 400 万日元,而当时的中央政府的一般会计岁出为 7 000—8 000 万日元及在中国开放港口的通商特权;从一定意义上说,获取战争赔款,通过侵占殖民地掠夺国外资源与财富,对日本实现工业化具有决定性的意义,这也是日本资本主义发展的一个特点;从国内看,明治维新以来日本经济增长与工业化过程得益于明治政府积极推行的对外开放政策,引进了先进的技术和制度;同时,从江户时代亦称“德川时代”,1603—1867 年以来日本就十分重视教育,造就了一支质量较高的劳动力队伍,因而,使从国外引进的先进技术与制度能够得到很好的消化;许多后进国家为了追求现代经济增长,普遍采取了积极引进国外先进技术与制度的政策,但未必都像日本那样成功,其主要原因在于教育落后;日本现代化过程的一个特点是,其义务教育的开始早于现代经济增长的开始,而美、英、法各国的义务教育的开始晚于现代经济增长的开始;因此,日本之所以能实现较快的经济增长,除去依靠明治维新的政治变革与明治政府的强有力的经济政策这给日本带来了“现代因素”以外,也是与其重视教育的“传统因素”的贡献分不开的;随着工业化的进展,日本在第一次世界大战1914—1918 年以后,从慢性的债务国转变为债权国,在经济结构上则从农业国转变为工业国1918年工业比重超过50%,达到%,虽然工业结构是以轻工业为中心,钢铁、造船、机械、化学等重工业和化学工业也有了相当的发展;但是,与工业化与经济军事化加速推进的同时,社会发展十分迟缓,三大差距不同社会阶级、阶层的贫富差距、城市与农村之间的地区差距、大企业与中小企业之间的“二重结构”不断扩大,劳动人民的不满情绪日益高涨;1923 年发生了关东大地震,造成了生命财产的巨大损失;1929 年又卷入世界性经济恐慌,使日本的工、农业及金融业遭到沉重打击;从1937 年发动全面侵华战争,到1941 年挑起太平洋战争,使战争费用更加扶摇直上,达到了 7558 亿日元这样的天文数字,国债余额从1930 年的62 亿日元增加到 1945 年底的 1439 亿日元,整个经济陷入了崩溃的边缘;1945 年日本战败,战争给日本留下的是“大东亚共荣圈”幻梦的破灭,是“人工沙漠”随美国占领军抵达日本的从军记者语般的一片废墟,是足以令国民发誓“决不能让战争重演”的深刻教训;2. 战后经济复兴 1946— 1955 年二战结束的第二年即1946 年,日本开始走上了经济复兴之路;由于长期战争的破坏,生产能力锐减,工业设备的30 %—60%遭到空袭破坏,未遭破坏的设备也急需修理与更新;同时,由于战时大量支出军费的结果,导致恶性的通货膨胀,许多生活必需品供应奇缺;1946 年国民生产总值仅为战前1934—1936 年平均值的65%,工矿业生产仅为战前的28%,农林渔业生产仅为78%;全国的失业人口多达1300 万,从海外撤退回国的日本国民多达650 万人;大批无家可归的流浪者露宿街头,食品不足导致许多人因营养不良而死亡;可以说战后的经济复兴之路的起点是极为困难、悲惨的;在经济复兴的开始,日本在美国占领当局的“间接统治”下,实行了战后改革,包括改革初期实施非军事化,制定“和平宪法”,同时实施解散财阀、农地改革、劳动立法等三大民主改革;战后改革使日本在外力的推动之下确立了战后的和平发展道路,并使市场竞争原理在除金融外的大多数产业领域得以发挥作用,为整个战后的日本经济、社会的发展奠定了基础;1946 年采取的“倾斜生产方式”对经济复兴具有重要意义;由于当时的能源中心是煤炭,产业“粮食”是钢铁,为了全面恢复生产,首先需要倾全力于增产煤炭与钢铁;“倾斜生产方式”就是选准煤炭与钢铁作为恢复经济的突破口,首先将依靠美国援助,从美国进口的重油优先投入钢铁生产,接着将增产的钢铁优先投入煤炭生产,再将增产的煤炭投向钢铁生产,通过钢铁业与煤炭业的相互促进与共同振兴来带动电力、化肥、交通等其他产业部门的发展;为了实施“倾斜生产方式”,日本政府还对重点产业部门实施价格补贴,并于1947 年初设立了“复兴金融金库”,给重点产业部门提供低息贷款;这样,到了1948 年日本经济虽然摆脱萎缩状态而走上了扩大再生产的道路,使整个经济重建工作开始走上轨道,但是,大量的价格补贴和巨额的低息贷款加剧了通货膨胀,出现了所谓“狂乱物价时期”;为了稳定日本经济,克服通货膨胀,美国政府于1948 年底提出了稳定日本经济的9 条方针,并委派底特律银行董事长道奇为占领军司令部的财政金__融顾问;1949 年根据道奇的指示道奇路线,对日本经济进行整顿,废除了价格补贴和低息复兴贷款,并编制了超平衡预算,使通货膨胀得到了控制,物资供应的紧张局面得到缓和,对经济的统制也逐步撤销,为市场机制进一步发挥作用创造了条件;推行紧缩的财政、金融政策,虽使通货膨胀趋于收敛,却又引起生产萎缩,失业增加,导致日本经济一步步地陷入危机的深渊;正在这个关头,美国侵朝战争于1950 年6 月爆发,大量的战争“特需”犹如及时雨润泽了日趋干枯的日本经济,使工矿业生产部门重又活跃起来,不仅摆脱了道奇路线造成的经济危机,而且带来了空前的“特需景气”;1952 年朝鲜停战之后,由于美国不再从日本大量采购战争物资,致使日本经济一度陷入短暂的不景气,但此时日本经济已经度过了最困难的时期,企业得以依靠其资本积累扩大设备投资,实行产业的合理化,提高国际竞争力;城乡居民在收入明显提高的条件下,对耐用消费品等的需求不断增大,刺激了生产的发展,因而很快出现了“投资、消费景气”;至1953 年日本的实际GNP 超过1944 年的水平,而在1946 年实际GNP 只及1944 年的56%;从1946—1955 年的10 年间,GNP 年均增长率达到%;3.经济高速增长时期1955—1973 年1956 年发表的经济白皮书宣称:“现在已不是战后了”;这句话一时成为流行语,甚至被后人认为是日本进入经济高速增长时代的“宣言”;1955 年度的日本经济不仅在国民收入、矿工业生产等“流量”方面,而且在企业设备等“存量”即业已积累起来的资源方面,都超过了战前水平;“现在已不是战后”的判断,所依据的正是对战前、战后经济实力的比较;然而,日本经济彻底恢复到战前水平之后,其增长率是否也将恢复到战前的4%—5%的平均水平去呢如果把经济复兴阶段的高增长率看作是对作为复兴出发点的战败之初过低的经济水平的补偿即越是低水平的经济越容易达到高的增长率,那么,在日本经济恢复到战前水平之后,还能保持这样高的增长率吗对此很多人是抱有疑问的;然而,“奇迹”再次发生了;从1955 年到1973 年将近20 年期间,尽管增长率年年都有变动,但平均年增长率持续保持在10%以上,甚至比复兴时期的平均增长率还要高一些,既然高速增长时期的出发点与经济复兴时期的出发点是大相径庭的,因此,两个时期十分相近的增长率数字9%—10%的含义显然是不能同日而语的;在1973 年、即经济高速增长时期的“终点”年份,日本的实际GNP 达到1946 年的11 倍,达到战前水平1934—1936 年的倍;日本的人均GNP从50 年代不及美国的1/10,增长到相当于美国的60%;这样的增长速度在日本的历史上是空前的,在世界的历史上也是少有的;如果说,在经济复兴时期的经济增长是以出口“外需”、特别是朝鲜战争的“特需”为主导的增长,那么,高速增长时期的经济增长则是以投资为主导的增长,即迅速增长的民间企业的设备投资成为经济高速增长的主要动力;从数字上看,例如1969 年民间固定资产投资率民间企业的设备投资与国民生产总值之比高达%,包括政府投资在内的投资率更是高达%;当时,日本无论是在生产方面,还是在消费方面,都以美国作为样板,为此所需要的技术,也无需自己从头开发,只要把先进技术引进来,通过模仿、消化与改良,就能迅速使之产业化、产品化;由于竞相引进技术而导致了设备投资的迅速增长,出现了所谓“投资呼唤投资”的热潮;通过设备投资热潮,在战争期间由发达国家开发的新技术、新产品大量流进日本,使原有的产业设备一举更新,崛起了钢铁、合成纤维、石油化学、电子工业等一大批新兴产业;从产业结构的角度看,经济高速增长过程也就是战后重工业化和化学工业化的过程;1960 年由池田内阁提出的“国民收入倍增计划”成为日本经济高速增长的一个象征,使广大的民间企业受到鼓舞,其低利率政策则有力地刺激了民间投资的增长;迅速增长的投资促使生产设备日趋先进化、大型化:在钢铁业,最大高炉容量从1953 年不到1000 立方米扩大到 1964 年超过3000 立方米,1973 年超过4 600 立方米,以致在70 年代世界最大的5 座高炉中日本占了 4 座,并迅速导入氧气顶吹转炉等最先进的炼钢技术;在石油化工业,最大乙烯工厂的规模从1958 年的年产2 万吨扩大到1966 年的年产20 万吨,1973 年的30 万吨,建成了以大型联合企业为主的石化生产体系;在电力工业,最大火力发电机容量从50 年代后半期的万千瓦扩大到1967 年的60 万千瓦,进而向100 万千瓦升级;与“大量生产”形成相互促进关系的是“大量消费”,特别是“家庭电器热”成为高速增长时代国民消费的一大特征;在50 年代,号称为“三种神器”的黑白电视、洗衣机、冰箱得到普及,其中黑白电视迅速普及是在每台价格相当于人们一个月工资的50 年代后半期;到了60 年代,彩电、空调、小轿车由于这三大件的英文词的第一个字母都是“C”,故又称“3C”成为国民消费需求的新的中心;其中小轿车的普及率从1955 年每千人口保有辆提高到1965 年的辆,1973 年的辆;由于技术引进与革新提高了生产力,加上1949 年设定的日元对美元的固定汇率偏低1 美元等于360 日元,日本的出口产业的国际竞争力迅速增强,出口以两倍于GNP 增长率的速度增加,其结果在60 年代后半期开始形成贸易收支的黑字态势出口大于进口;随着经济实力的增强,日本于1964 年加入经合组织OECD,进入了发达国家行列;以美元换算的日本国民生产总值于1967 年超过了英国和法国,1968 年超过了西德,从而在经济规模上成为西方国家中仅次于美国的第二经济大国;日本的人均国民收入也从1960 年的378 美元上升到 1970 年的 1515美元,接近了西欧的水平占世界第20 位;1969 年度的经济白皮书以“第2 位与第20 位”的表述,刻画了当时日本的经济实力,认为导致日本的GNP 占第2 位与人均GNP 占第20 位的“不平衡”的是农业、服务业、中小制造企业的低生产率;然而,在经济高速增长的背景下,对以年轻劳动力为主的劳动力的需求不断扩大,导致出现了劳动力不足的趋势,以致低生产率部门的工资也迅速增加,而劳动力等生产要素成本上升又加速了消费物价上涨;高速增长总的来说使蕴藏在日本国民中的“能量”得到了发挥,国民通过自己的努力摆脱了物质生活的贫困,基本上实现了完全雇佣,在消除经济“二重结构”例如大企业与中小企业之间的差距方面也作出了成绩,广大企业通过技术革新增强了国际竞争力;但与此同时也造成了物价上涨、生活环境建设落后及公害问题严重化等弊病;70 年代初日本经济的高速增长进入末期,增长减速过程实际上已经开始;1970 年度的实际增长率为%,71 年度由于“日元升值”的冲击增长率下降到%,1972 年度增长率复又回升到%;然而,紧接着在1973年发生了石油危机,致使1974 年实际增长率下降到%,为战后第一次出现的负增长;可以说正是石油危机对日本经济增长的转折产生了决定性的影响,给战后日本经济的高速增长划上了句号;4.稳定增长时期1973—1986 年1970 年由于美国的国际收支恶化,美元大量流出,以美元为中心的国际货币体制大大动摇;1971 年8 月美国宣布美元与黄金脱钩,并对进口加征10%的关税,即发生了所谓“尼克松冲击”;1971 年底十国财政部长在华盛顿开会,对各国通货进行了调整,其中日元对美元汇率从1 美元兑换360 日元调整到1 美元兑换308 日元,但行情仍不稳定,又于1973 年2 月转为浮动汇率制,即各国通货的比价不再固定,而由市场机制来决定;1973 年10 月爆发了第四次中东战争,石油输出国将油价从每桶约2—3美元提高到4 美元、8 美元、12 美元,从而引发了所谓“石油危机”;石油价格大幅度上涨对石油消费国的经济造成了很大影响,引起了通货膨胀、经常收支恶化等问题,尤其是对进口中东石油依赖很大、号称“油上楼阁”的日本经济的冲击更大;在石油危机的影响下,日本国内投机盛行,物价暴涨,甚至出现了家庭妇女抢购卫生纸的现象;为此,政府采取了强有力的金融紧缩政策,结果虽然控制了物价上涨,但却导致设备投资停滞,经济增长明显减速,雇用减少,失业增加;日本政府于1975 年春解除了金融紧缩,又于1977 年底采用了财政刺激政策,同时推进产业结构高度化,促使劳动与资本密集型产业结构向技术、知识密集型产业结构转变;由于出口持续扩大,填补了国内需求的减少,结果经济开始稳步回升,同时物价保持稳定,失业率趋于下降,经济增长率的上下摆动也不大;为了克服石油危机,努力推行生产与经营合理化的民间企业功不可没;它们依靠市场原理,一方面大力节省资源能源,并实行“减量经营”以节省各种费用,一方面通过技术革新实现了产品、特别是出口产品的高附加价值化;通过推进生产与经营合理化,企业的素质与效率有了明显的提高;在发生尼克松冲击与石油危机以后,人们曾经预计日本经济承受不了这样的双重打击:担心进入浮动汇率制以后,日元升值会导致民间企业的国际竞争力下降;担心石油价格上涨会带动物价全面上涨,导致经常收支恶化,总之,担心日本会进入“零增长”的经济萧条时代;但是,到了70 年代后半期,人们逐渐发现,尽管油价上涨,在西方国家中受打击最大的日本经济却恢复得最快;尽管汇率浮动,民间企业却能在困境中顽强地恢复其活力;整个日本经济由于产业结构的高度化与企业素质的增强而加强了对外部冲击的抵抗力;因此,尽管在1978—1979 年爆发了第二次石油危机石油价格从1978 年中期的每桶13 美元暴涨到1980—1981 年的每桶 40 美元,1981—1983 年又出现了世界性经济危机,日本经济所受影响甚小;总之,日本经济走上了稳定增长的道路,其经济表现在发达国家之中实属上乘见下表;石油危机前后10 年的实际增长率随着日本的经济、科技水平日益赶上欧美,日本政府越来越感到必须加强自主的技术研究、开发,“从模仿外国技术的时代走向独创的时代”;为此,于1980 年正式提出了“技术立国”方针,制定了“创造科学技术推进制度”科技厅、“下一代产业基础技术研究开发制度”通产省等重要的研究开发计划,采取各种政策措施来推动“产官学”“产”指民间企业,“官”指政府研究机构,“学”指大学的科技合作与交流;然而,日本相对于其他西方国家的良好的经济表现与迅速的技术进步,却带来了日本对外经济关系的重大变化;由于国际竞争力的增强,日本的工业品出口持续扩大,1974—1975 年的经常收支赤字到1976 年转为黑字,此后出超幅度迅速扩大;特别是在日美之间,由于美国从1982 年起实行高汇率政策,使日美贸易不平衡日益加剧,日美贸易摩擦接连不断,日趋激化;1985年五国财政部长会议以后,日元大幅度升值,在 1985 年 9 月至 1988 年11月的3 年多一点的时间里,从 1 美元兑换 230 日元上升到 1 美元兑换121 日元;5.泡沫经济的膨胀与破灭1986—1997 年由于1987 年10 月的“黑色星期一”纽约股市暴跌,加速了日元升值,于1988 年达到1 美元兑换122 日元的水准;为了防止日元进一步升值,1987 年2 月日本银行将再贴现率调整到空前的低水平,即%;这导致大量游资流向土地、股票市场,引起地价、股价的上升,而在揣摩土地、股票的价格会继续上涨的心理作用下,人们争相购入,以期取得增值效益,结果,土地、股票的价格被越炒越高,大大脱离了真实价值,1989 年12 月29 日日经平均指数日本最常用的股价指数,它是根据在东京证券交易所第一部上市的有代表性的225 种股票的平均价格计算出来的达到创记录的日元;地价、股价等资产价格暴涨导致产业“资产效应”:其一,刺激了消费的膨胀,因为拥有土地、股票的人们手里的资产大幅增值,以至于感到自己顿时“阔”了起来,于是便大把大把地花钱,贵金属、宝石、绘画、名牌汽车等高价商品居然成了抢手货;其二,导致建筑、土地的交易空前活跃,金融机构则积极开展融资活动因为作为担保的不动产价格上升,向企业、个人提供设备投资资金、住宅投资资金及消费资金;其三,在股票市场十分兴旺的背景下,企业积极开展伴随股票发行的筹资活动,用于设备投资与建设面向职工的福利设施;随着这种带有泡沫膨胀性质的“大型景气”的发展,企业日益感到人手不足,结果导致工资上升,为了防止物价跟着攀升,日本银行于1989 年5月将再贴现率一下子提高到%,其后股价继续上升了一段时间,终于在1989 年12 月上涨到顶转为下跌;在股价首先开始下落之后,地价的上涨率也在1990 年年中到顶,其后上涨减缓,至1992 年转为下跌;地价、股价下跌导致资产紧缩效应,同时工资上升率的下降,在泡沫经济膨胀期间购入了过多的耐用消费品使家计也发生了“过剩库存”,国民的消费意识由热转冷,个人消费趋于不振,这导致了商品库存的增加,企业不得不减少生产;另一方面,企业则由于利率的上升加上泡沫膨胀时期进行过度投资所带来的过剩设备问题而不得不抑制贷款,企业效益也趋于下降;然而,受泡沫经济崩溃之苦最大的是金融机构;由于作为担保的不动产价格的下降与所保有的股票价格的下降,部分贷款显然已无法回收,加上通过所谓“非银行”贷出的大量资金也成了坏账;结果,名词解释“非银行”:从事金融业务、但不受理存款的公司,如住宅金融专门公司等等;非银行开展融资的资金需从同系列的金融机构等处筹措,由于非银行在泡沫经济膨胀期间融资过度,在景气后退以后无法回收,致使向非银行融资的金融机构也发生了不良债权问题;本来在经济萧条时应担负向企业提供救济、支持企业再建的重任的金融机构自身也陷入了危机状态,对贷款变得十分慎重;金融机构的问题使这次萧条成为“复合萧条”,并使萧条长期化;1993 年10 月日本经济走出谷底,其后日本经济虽进入了复苏阶段,但为了处理不良债权而拖了景气的后腿,使复苏步伐缓慢、乏力,“创了历史__记录”;继1992 年度增长%之后,1993、1994 两年度又接连出现零增长实际增长率分别为%、%,这是战后第一次出现连续3 年的零增长局面,连经济企划厅也承认90 年代的日本经济出现了“令人惊异的低增长”;1995、1996 年度增长率有所回升,分别为 2. 4%、 3. 5%,然而,到了1997 年度日本经济出现了跌落为%的负增长,导致这种局面的原因除政府政策的失误在“内需不足”的情况下采取增税、减少公共投资等紧缩财政的政策和泡沫经济崩溃的后遗症以外,最根本的原因还在于日本的经济体制越来越不能适应经济的发展;世纪日本的经济、人口、人均产值的增长率。

日本1973作者:李方军来源:《财经国家周刊》2013年第15期40年前,日本上映了一部电影《日本沉没》,这部根据小松左京同名小说改编的灾难片,堪称当时日本电影史上制作费最高的电影,日本入场总人次约880万,到2006年又被重新翻拍。

《日本沉没》的成功之处在于,它以日本的地理、历史、社会、经济、人性及国民性为基础,模拟了一场旷世之灾“日本沉没”,虽为虚构,却直指世道人心。

而对于1973年日本现实生活中的社会和经济而言,这部电影看起来更像是一个谶言。

日本在战后约30年的时间里,不仅没有因为战争而倒下,反而实现了所谓“日本战后经济奇迹”,从1945年到1973年的平均经济增速都在9%以上。

但这种经济增长在1973年戛然而止,随后的日本经济增长率骤降至4.0%,一直到1986年因“泡沫经济”略升至4.9%。

但泡沫经济崩溃后日本经济自90年代之后开始了持续至今的“平成萧条期”,日本再没能回到1973年前的经济增长速度。

对于日本人而言,这无疑是另一种形式的“日本沉没”。

今天从历史的维度可以清楚地看到,1973年的日本经济如同一个分水岭,横亘在其经济发展史中。

而当时的日本依旧沉浸在经济高速发展的自信中,没有谁是先知,能准确预测到未来发展的方向。

伏笔然而从1973年日本的经济数据来看,伏笔其实早就已经埋下了。

1972年日本实际经济增长率为11.5%,远远超过美国的6.4%和英国的3.4%。

然而到了1973年,日本的名义增长率高达23%,实际增长率却降至仅5.4%。

1973年,日本究竟发生了什么?从日本经济白皮书可以看到,此时日本的通货膨胀持续高涨。

1973年日本CPI高达16.1%,较之于1972年的5.2%上涨了三倍不止。

1972年世界性的农业歉收,导致了食品价格的增长。

1973年米面的政府买入价分别上涨了15%和14%,以鸡蛋和牛奶为中心的畜牧业产品价格,1972年增长9.1%,1973年增长了23%。

蔬菜价格比1972年增长了42.2%。

同时工业制成品价格水平迅猛增长,1972年增长率4.1%,1973年高达18.5%。

从1973年前后的政府政策里,我们也能看出些许端倪。

1972年6月,在即将就任首相前,曾经的建筑商田中角荣公布了其施政纲领《日本列岛改造论》。

这本政治书发行量高达91万册,成为当时日本名副其实的畅销书,许多人将日本经济继续高速增长的梦寄托在这本书上。

在此之前的1961至1968年,日本第一次实施“全国综合开发计划”建设新产业城市,避免人口向大城市集中,均衡发展国土。

1969年至1976年,日本为实现高福利社会,制定了“新全国综合开发计划”,进入到第二次全国综合开发计划时期。

田中的列岛改造计划便处于第二次全国综合开发计划时期。

田中内阁成立后,以“列岛改造”思想为指导方针,对“新全国综合开发计划”重新加以调整和修订,建立起更大规模的新的“新全综”,列岛改造计划以1985年为即期年限和目标,实现GDP年平均增长率10%以上,比1970年度GDP和工业生产总值提高3倍。

和池田首相在1960年提出的“收入倍增计划”一样,发展成为硬道理——日本政府和国民依旧相信,即使面临着一系列的经济和社会问题,日本经济的发展依旧会一往无前。

然而此一时彼一时也,池田的“收入倍增计划”是以经济高速增长前提的,而1973年的田中角荣却正站在经济增速的转折点上,经济高速增长带来的一系列问题正在凸显。

1955年至1973年,日本通过确立贸易立国、赶超欧美战略目标,实现了以需求弹性大、产品附加值高的重工业为主导产业,并以此带动其他产业发展。

1970年日本制造业中有62.3%为重化工业,出口产品中约77%为重化工产品。

正如日前驻华大使丹羽宇一郎所称:“1955年至1973年,拉动经济增长的主要因素有两个,一个是人口的增加,另外是对新的基础设施的投资。

”由人口红利带来的经济增长已在70年代基本消失,此时的日本经济陷入到所谓的“中等收入国家陷阱”之中,已经存在经济增长动力不足的现象。

同时,在经济高速增长期,日本政府致力于发展经济,忽略了经济高速增长带来的环境污染,导致日本的产业污染在70年代初达到顶峰。

1953至1956年日本熊本县水俣市,因石油化工厂排放含汞废水,人们食用了被汞污染和富集了甲基汞的鱼、虾、贝类等水生生物,造成大量居民中枢神经中毒,死亡率达38%,汞中毒者达283人,其中60多人死亡。

1931至1972年,日本富山县神通川流域,因锌、铅冶炼厂等排放的含镉废水污染了河水和稻米,居民食用后而中毒,发生骨痛病,1972年患病者达258人,死亡128人。

1973年,经过确诊,日本全国约有18万人患有哮喘、“水俣病”、骨痛病等。

在这样的经济社会背景下,“列岛改造论”导致了两个后果,一方面在短期内加快了城市化的进程,优化了产业结构,极大刺激了内需,促进国民收入持续增长。

另一方面,盲目追求增速所带来的问题会日益突出,过度投资导致生产设备普遍过剩,产品积压,对房地产价格自然产生了上升压力,引发了房地产热。

从各种建设投资的增长率来看,1971年增长率为14%,到了1972年高达28.1%,1973年高达29.2%。

1972年下半年经济形势还十分乐观,民间设备投资、各种建设活动活跃。

1973年,因设备投资与住宅投资的需要扩张,各种建设活动依旧扩大。

在70年代前期,房地产价格在1973年达到了顶点。

而此时的国际环境,给已经是漏屋的日本下了一场连夜雨。

1973年10月,第四次中东战争爆发,为打击以色列及其支持者,石油输出国组织的阿拉伯成员国当年12月宣布收回石油标价权,并将其积沉原油价格从每桶3.011美元提高到10.651美元,从而触发了第二次世界大战之后最严重的全球经济危机。

持续三年的石油危机对发达国家经济造成了严重的冲击,日本也不例外。

日本的工业生产下降了20%以上,GDP下降7%,经济增长明显放慢。

调整石油危机使日本失去了大量廉价石油的供应,致使“列岛改造计划”难以实施,日本被迫调整产业结构。

政府提出产业结构知识集约型设想,把以电子计算机、宇航等尖端技术领域为中心的知识密集型产业作为主导性产业发展。

这些产业具有耗能少、附加价值高等特点,是摆脱能源制约、切实提高产品国际竞争力的有效途径。

数年之内日本的重化学工业比重明显下降,产业结构实现了日本产业从“重大厚长”到“短小轻薄”的转型,向“资源节约型”、“加工技术选择型”的方向发展。

日本的宽松金融和减税,成为促进企业投资和技术创新的关键条件,而紧缩的财政则形成了抑制通胀的效果。

同时在70年代,日本的环境污染治理在环境立法、民间维权和技术研发这三驾马车的推动下,取得了很大进展。

1967年之前的日本,由于污染企业的特殊社会地位以及没有成功的先例,几乎没有律师愿意染指“必败无疑的公害诉讼”。

以1967年6月的新潟水俣病诉讼为开端,日本相继展开了旨在救济受害人与根绝公害的一系列诉讼,这些诉讼唤起了广泛的社会舆论,牵动了地方政治和中央政治的改革。

正如日本一桥大学名誉教授宫川公男所言,“当时的日本社会对将GDP视为衡量经济社会发展核心指标的做法提出了普遍质疑。

”耐人寻味的是,经济增长速度放缓之后,民众的社会生活环境反而变好。

然而石油危机之后的部分政策同样也在为日本经济的发展埋下隐患。

中国现代国际关系研究院全球化研究中心主任、日本研究所研究员刘军红称,面临石油危机,和西方的财政扩张、金融紧缩相反,日本采取的是财政紧缩、金融放宽的政策。

石油危机之后,日本设备投资需求骤减,产能严重过剩,同时,建设材料的价格异常高涨,建设活动急剧缩小,拉动日本经济增长的基础设施建设停滞,日本迫切需要打开国外的市场,于是釆取了扩大出口的经济政策,对美贸易顺差显著增大,形成了内需低沉不振而出口增长的局面。

20世纪70年代,不仅在产品质量上,而且在经济总量上,日本工业都对美国工业造成了巨大的挑战。

尤其是日本汽车质量过硬,并且大多是小型车,与笨重的美国车相比,更节省燃料,因而深受美国消费者欢迎。

挑战为了维护作为经济支柱的汽车产业,阻止日本汽车的大量流入,美国对日本的汽车产业以及钢铁产业多次提出反倾销起诉,实行贸易保护,另一方面以特殊保障条例等措施,要求日本开放国内市场、禁止垄断,并批评日本的低汇率、低内需、高出口的宏观经济政策、官企结合、内部交易等经济制度。

早在1971年,时任美国总统的尼克松称:“与二战时相比,美国遇到了甚至连做梦也想不到的挑战”,开始将日本视为极大的竞争对手。

在美国市场攻城掠地的日本企业,开始遭遇美国的顽强阻击。

8月15日尼克松政府宣布实行“新经济政策”。

该政策对外采取了两项措施:放弃金本位,停止美元兑换黄金和征收10%的进口附加税,从而导致二战后的“布雷顿森林体系”崩溃,美国政府的这一决定对日本的影响最为严重,故被日本金融界称之为“尼克松冲击”。

从1949年至1971年的22年间,日本一直采取美国道奇计划中规定的1:360的固定汇率制。

1971年年底在美国举行了西方10国财长会谈,美国财长要求日元升值25%。

迫于压力日本不得不宣布实行浮动汇率,日元从1美元兑换360日元升至308日元,升值幅度为16.88%。

1973年2月13日,日本从固定汇率制向浮动汇率制转变,开始推行有管理的浮动汇率制。

从1973年2月到1985年9月逐步升值为1美元兑240至250日元,日元开始卷入升值漩涡。

1985年9月22日,美国、日本、联邦德国、法国以及英国的财政部长和中央银行行长(简称G5)在纽约广场饭店举行会议,达成五国政府联合干预外汇市场的广场协议,诱导美元对主要货币的汇率有秩序地贬值,以解决美国巨额贸易赤字问题。

广场协议的表面经济背景是解决美国因美元定值过高而导致的巨额贸易逆差问题,但从日本投资者拥有庞大数量的美元资产来看,“广场协议”是为了打击美国的最大债权国——日本。

“广场协议”签订后的10年间,日元币值平均每年上升5%以上,无异于给国际资本投资日本的股市和房市一个绝佳的机会,大量的热钱涌进日本市场。

“广场协议”后近5年时间里,股价每年以30%、地价每年以15%的幅度增长,而同期日本名义GDP的年增幅只有5%左右。

虽然当时日本人均GDP超过美国,但国内高昂的房价使得拥有自己的住房变成普通日本国民遥不可及的事情。

1984年,时任日本自民党总务会长的宫泽喜一发表了“资产倍增论”,他表示,要将经济高速发展的成果与国民分享,在考虑与自然和谐的同时,提高资产的质量——更好地建设上下水、公园、道路等基础设施,提高日本国民的居住水平。

和池田首相在1960年提出“收入倍增计划”一样,宫泽喜一的主语依旧是倍增,在这危机四伏的平稳增长期内,日本人依旧幻想着回到五六十年代的高速增长时期。