两栖动物

- 格式:ppt

- 大小:5.52 MB

- 文档页数:77

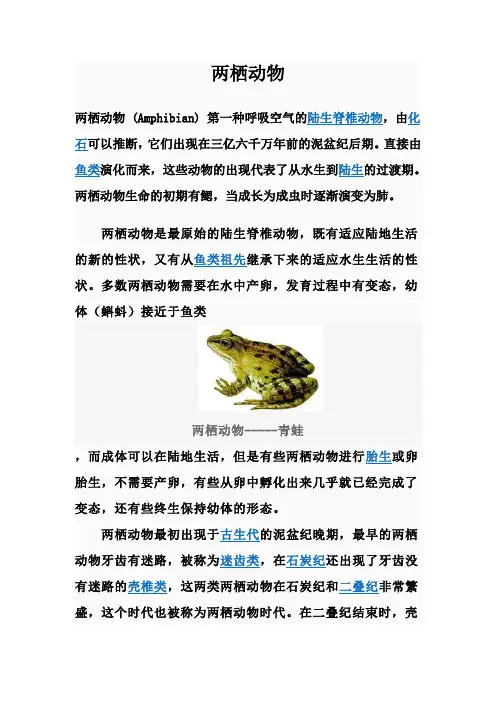

两栖动物两栖动物是最原始的陆生脊椎动物,既有适应陆地生活的新的性状,又有从鱼类祖先继承下来的适应水生生活的性状。

多数两栖动物需要在水中产卵,发育过程中有变态,幼体(蝌蚪)接近于鱼类,而成体可以在陆地生活,但是有些两栖动物进行胎生或卵胎生,不需要产卵,有些从卵中孵化出来几乎就已经完成了变态,还有些终生保持幼体的形态。

两栖动物最初出现于古生代的泥盆纪晚期,最早的两栖动物牙齿有迷路,被称为迷齿类,在石炭纪还出现了牙齿没有迷路的壳椎类,这两类两栖动物在石炭纪和二叠纪非常繁盛,这个时代也被称为两栖动物时代。

在二叠纪结束时,壳椎类全部灭绝,迷齿类也只有少数在中生代继续存活了一段时间。

进入中生代以后,出现了现代类型的两栖动物,其皮肤裸露而光滑,被称为滑体两栖类。

现代的两栖动物种类并不少,超过4000种,分布也比较广泛,但其多样性远不如其它的陆生脊椎动物,只有3个目,其中只有无尾目种类繁多,分布广泛。

每个目的成员也大体有着类似的生活方式,从食性上来说,除了一些无尾目的蝌蚪食植物性食物外,均食动物性食物。

两栖动物虽然也能适应多种生活环境,但是其适应力远不如更高等的其它陆生脊椎动物,既不能适应海洋的生活环境,也不能生活在极端干旱的环境中,在寒冷和酷热的季节则需要冬眠或者夏蜇。

两栖动物是一类既能在水里,又能在陆上生活的脊椎动物,至今已生存了几百万年,现存约2500种。

除了南极和格陵兰岛以外的任何地区都有两栖动物,但大多分布在较潮湿的热带或亚热带。

为变温动物,借助外界来维持及调节温度。

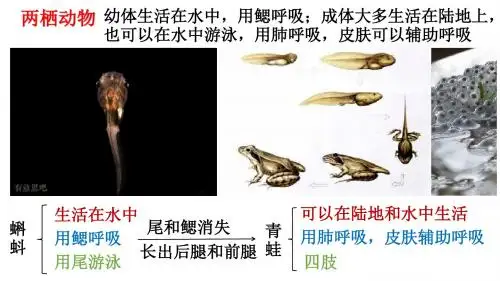

两栖动物属体外受精,受精卵在水中发育成幼体,幼体用鳃呼吸,在发育过程中经过变态,成为成体后,在陆地上生活,用皮肤及肺呼吸。

两栖类皮肤光滑无鳞,富于粘液腺,经常保持皮肤湿润,利于呼吸。

眼球角膜呈凸形,适于陆生,耳朵结构略呈复杂机制,已有中耳,可感受声波,并可通过耳咽管平衡鼓膜内外压力,嗅觉尚不完善,但已具味觉感受器。

两栖类通过身体的保护色来防御敌人,或通过分泌毒液。

两栖动物的定义及特征

两栖动物是一类生活在两个环境中(水和陆地)的动物,具有一系列适应水陆两栖生活的特征。

它们通常有四肢,可以在陆地上行走、爬行或跳跃,同时也能在水中游泳、潜水或浮动。

这些动物的皮肤通常非常湿润,柔软而光滑,因为皮肤是它们水分和气体交换的主要方式。

而且,许多两栖动物的皮肤上有特殊的腺体,可以分泌毒液或其他物质,用以保护自己。

两栖动物的呼吸系统也非常适应水陆两栖生活。

它们有肺,可以在陆地上呼吸空气,但同时也有一种类似鱼类鳃的器官,可以在水中呼吸氧气。

这种器官被称为“肺鳃复合体”。

此外,两栖动物的心脏结构也是适应水陆两栖生活的。

它们的心脏有三个心房和一个心室,这样可以将氧气富含的血液与氧气不足的血液分开,以便更有效地在水和陆地中运输氧气。

总之,两栖动物具有很多适应水陆两栖生活的特征,包括湿润柔软的皮肤、特殊的腺体、肺鳃复合体、三心房一心室的心脏结构等等。

这些特征使它们在自然界中具有独特的生存优势,并成为了重要的研究对象。

十大两栖动物两栖动物是生活在水中和陆地上的两种特殊动物,它们以此被称为“两栖动物”。

世界上有许多两栖动物,其中最著名的十大两栖动物是:鳄鱼、蟒蛇、非洲蛙、百合壶、瓢虫、鼹鼠、昆虫、鳎、海龟和水牛。

鳄鱼是最大的两栖动物,它们能够在水中和陆地上自由移动。

它们体型庞大,体色深棕色,有时还带有绿褐色纹理,尾部弯曲的尖端,又叫“鳄鱼钩子”,给人一种强而有力的印象。

它们以小型鱼类、蛙类、蛇类、蛆类以及鸟类等为食,能在水里和陆地上自由活动,一般来说它们会排泄,但有时也会在水里浮游,这种动物普遍分布在南美洲、非洲、澳大利亚和东南亚的热带和亚热带水域。

蟒蛇是另一种着名的两栖动物,它们漆黑而艳丽,有一圈黄色纹理,在海水中通常穿行于温带和热带水域。

蟒蛇有许多种类,其中最常见的是水蟒,它们的趾尖有壳覆盖,方便它们在水里爬行,而且它们会长达10m,能从水中抓到鱼类以及海洋中受困的其他动物,因此蟒蛇在生态系统中扮演着重要的角色。

非洲蛙是一种在陆地上跳跃的蛙,它的上身有灰、紫色的横纹,有岩石和硬木的表面,尾巴也有红和绿的斑点,有时有白色的背景,它们的眼睛又大又胖,有时有时会模仿同行者的声音,它们以鱼类以及虫子为食,一般出没于非洲湿地和热带森林里,善于潜水,能长达3-8厘米,一次月休息几天后它们以成群结队的方式回渔类繁殖地。

百合壶是一种以两栖为活动方式的蛙,它们着迷于百合,并从百合中获取食物。

百合壶的外形五颜六色,尾巴内含抗击菌素,甚至还可以影响百合的生长发育。

它们以虫子,植物,和其他小动物作为食物,而百合壶具有非常强大的吸收能力,以及强烈的粘滞性,它们可以灵活地在陆地上和水里活动,善于穿梭在湿地环境。

瓢虫也是一种重要的两栖动物,它们的外形象几何图形,有规则的红色黑色或斑点线条,背部椭圆形,有翅膀可以在陆地上飞行,也拥有可以在水里游的翅膀,尾部有浮空装置可以帮助它们在水里行走。

它们有许多种,遍布世界许多地方,以水生植物、软体动物和虫子为食,也有许多种子类,在冬季它们会进行嗜冷性休眠。

初一生物两栖动物的特征及生活习性两栖动物是指能够在陆地和水中都能生活的动物,包括蛙类、蝾螈类和咒蛙类等。

它们的生物特征和生活习性使它们在大自然中扮演着重要的角色。

一、两栖动物的特征1. 皮肤:两栖动物的皮肤通常是湿润的,并且富含粘液腺和色素细胞。

皮肤的湿润可以帮助它们在水中呼吸,同时也有助于保护皮肤不受干燥。

2. 四肢:两栖动物的四肢适应了它们在陆地和水中的生活。

前肢较短而有力,适合爬行和挖掘;后肢较长且肌肉发达,适合跳跃和游泳。

3. 呼吸器官:两栖动物的呼吸器官灵活多变。

在水中,它们通过皮肤和鳃进行呼吸;而在陆地上,通过肺部呼吸。

4. 卵生:绝大多数两栖动物都是卵生的,它们的卵通常在水中孵化。

孵化出来的幼体称为蝌蚪,经过变态阶段成长为成体。

二、两栖动物的生活习性1. 繁殖:两栖动物的繁殖方式多样。

一些蛙类通过鸣叫来吸引异性;一些蝾螈类和咒蛙类则通过释放化学物质来进行配对。

大多数两栖动物的交配都是外交配,雄性会抱住雌性进行交配。

2. 激素调控:两栖动物的生殖和生长发育受到激素的影响。

雌性两栖动物产生的激素可以影响卵的成熟和排放,而雄性的激素则促进伴侣选择和性特征的发展。

3. 饮食习性:两栖动物的饮食习性各异。

蛙类主要以昆虫和其他小型节肢动物为食,蝾螈类则以水生昆虫和小鱼为主。

某些两栖动物如生活在热带雨林中的树蛙还会以植物的花蜜为食。

4. 生境:两栖动物的生境包括水域和陆地。

在水中,它们寻找湖泊、河流和沼泽等淡水生境;而在陆地上,它们栖息在森林、草原和沙漠等不同环境中。

一些特殊的两栖动物,如沼泽树蛙,可以在树上或水中生活。

5. 活动时间:两栖动物的活动时间因物种而异。

一些物种在夜间活动,它们的眼睛和听力非常敏锐,能够在黑暗中有效地猎食和逃避捕食者。

总结:初一生物两栖动物的特征及生活习性包括皮肤湿润、四肢适应性强、多变的呼吸器官和卵生等。

它们的繁殖方式多样,生活在多样的生境中,并且具有独特的饮食习性。

两栖动物小知识两栖动物是指那些可以在水中和陆地上生活的动物,最常见的两栖动物是青蛙和蟾蜍。

它们通常具有短而结实的身体,以及适应于两种环境的特殊适应器官。

以下是关于两栖动物的一些小知识。

两栖动物的起源可以追溯到约三亿年前的石炭纪时期。

最早的两栖动物是如今的蝾螈和鳢鱼的远古祖先,它们进化出双重运动方式以适应于陆地和水中的生存。

随着时间的推移,它们逐渐演变成现代的两栖动物。

两栖动物有许多惊人的适应性特征,使它们在水中和陆地上都能生活。

例如,它们的皮肤通透,可以从皮肤上吸收水分,这使它们在干旱环境中能够存活。

此外,两栖动物有着特殊的肺和气囊,可以在水中和陆地上呼吸。

在水中,它们通过肺来呼吸,而在陆地上,它们使用气囊来呼吸。

两栖动物的繁殖方式也非常独特。

大多数两栖动物通过内部受精来进行繁殖,即雌性在体内孵化卵。

在这种过程中,雌性会产生卵子,然后雄性通过放出精子进行受精。

受精后,卵子会在雌性的体内孵化,直到孵出幼小的两栖动物。

这种繁殖方式有助于保护卵子和幼体免受捕食者的威胁。

两栖动物的皮肤也是其独特之处。

它们的皮肤通常是湿润的,并且可以分泌黏液保持湿度。

这种湿润的皮肤不仅有助于在水中生活,还可以帮助它们在陆地上移动。

此外,两栖动物的皮肤还可以通过变色来迷惑捕食者或吸引异性。

两栖动物的生态系统角色也非常重要。

它们在食物链中处于中上层,因为它们既捕食小型动物,又被其他动物捕食。

两栖动物被认为是生态系统的指示物种,因为它们对环境变化非常敏感。

它们的存在和数量可以反映出生态系统的健康状况。

最后,两栖动物的多样性也非常丰富。

除了青蛙和蟾蜍,还有许多其他的两栖动物,如鳄鱼、蛇颈龙、蜥蜴等。

它们在大小、外形和行为方面都有所不同,展示出了自然的奇妙多样性。

总之,两栖动物是一类非常特殊和迷人的动物。

它们的独特适应性特征使它们在水中和陆地上都能生活,并且拥有独特的生态系统角色。

对两栖动物的研究有助于我们更好地了解自然世界的多样性和环境的保护。

常见的两栖动物有哪些常见的两栖动物有:雨蛙、树蛙、蟾蜍、大鲵、蝾螈、蚓螈、吻蚓、鱼螈、山鳖、石蛙、和鲵鱼等等。

两栖动物最早于37亿年左右前出现在地球上。

它们一生中至少有一段时间生活在水中,而且即使在陆地上,它们也偏爱潮湿的栖居地。

青蛙、蟾蜍、蝾螈和蜥蜴都是两栖动物。

什么是两栖动物两栖纲是一类原始的、初登陆的、具五趾型的变温四足动物,皮肤裸露,分泌腺众多,混合型血液循环。

其个体发育周期有一个变态过程,即以鳃(新生器官)呼吸生活于水中的幼体,在短期内完成变态,成为以肺呼吸能营陆地生活的成体。

两栖动物既有从鱼类继承下来适于水生的性状,如卵和幼体的形态及产卵方式等;又有新生的适应于陆栖的性状,如感觉器、运动装置及呼吸循环系统等。

变态既是一种新生适应,又反映了由水到陆主要器官系统的改变过程。

两栖动物是如何进化而来的根据地质科学研究,在志留纪晚期,地壳运动开始强烈,大片的陆地从海洋里升起来,这在地史上称作加里东造山运动,并一直断断续续到泥盆纪。

到泥盆纪晚期,陆地气候出现了季节性干涸和日温差变化,淡水池沼蒸发现象较重,直接危及鱼类的生存。

在进化过程中,总鳍鱼类有些潜向深海,朝着更适于水栖的方向发展。

有些由于缺水、缺氧、缺食物,而逐渐被淘汰。

有些在缺氧的情况下几经周折,被迫登上陆地,在漫长的进化岁月里,逐渐锻炼了它们的肺和四肢,进化成两栖动物。

两栖动物和爬行动物有什么区别1、生活环境不同。

两栖动物成体大多生活在潮湿陆地上。

爬行动物多数能生活在干燥的陆地上。

2、皮肤特点不同。

两栖动物皮肤粘滑、裸露,有辅助呼吸以及减少水中运动时所遇阻力的作用。

爬行动物皮肤干燥,体表有角质鳞片或甲,能防止体内水分蒸发。

3、生殖发育特点不同。

两栖动物体外受精,生殖和幼体发育离不开水,幼体发育成成体经变态发育。

爬行动物体内受精,陆地上产卵,无变态发育。

爬行动物生殖和发育摆脱了水的限制,能真正适应陆地生活。

4、身体分部不同。

多数两栖动物成体身体分头、躯干和四肢,无颈部。

两栖动物

两栖动物由鱼类进化而来。

长期的物种进化使两栖动物既能活跃在陆地上,又能游动于水中。

与动物界中其他种类相比,地球上现存的两栖动物的物种较少,目前正式被确认的种类约有4350种,分无足目、无尾目和有尾目三目。

两栖动物既有适应陆地生活的新的性状,又有从鱼类祖先继承下来的适应水生生活的性状。

多数两栖动物需要在水中产卵,发育过程中有变态,幼体(蝌蚪)接近于鱼类,而成体可以在陆地生活,但是有些两栖动物进行胎生或卵胎生,不需要产卵,有些从卵中孵化出来几乎就已经完成了变态,还有些终生保持幼体的形态。

两栖动物最初出现于古生代的泥盆纪晚期,最早的两栖动物牙齿有迷路,被称为迷齿类,在石炭纪还出现了牙齿没有迷路的壳椎类,这两类两栖动物在石炭纪和二叠纪非常繁盛,这个时代也被称为两栖动物时代。

在二叠纪结束时,壳椎类全部灭绝,迷齿类也只有少数在中生代继续存活了一段时间。

进入中生代以后,出现了现代类型的两栖动物,其皮肤裸露而光滑,被称为滑体两栖类。

两栖动物的结构特点一、外形特征1. 身体分部两栖动物的身体分为头、躯干和四肢三部分。

头部明显,有眼、耳、鼻等感觉器官。

眼睛具有眼睑,既能保护眼睛,又能适应陆地环境。

鼻腔是呼吸通道,同时具有嗅觉功能。

2. 皮肤两栖动物的皮肤裸露且湿润,这是其适应两栖生活的重要特征。

皮肤由多层细胞组成,含有丰富的黏液腺。

黏液腺分泌的黏液可以保持皮肤湿润,这对气体交换有重要意义,因为两栖动物可以通过皮肤进行辅助呼吸。

同时,黏液也有助于减少在水中游动时的阻力。

皮肤上还有许多微血管,这使得皮肤能够进行气体交换。

皮肤的这种特性也使两栖动物容易受到外界环境的影响,如水分散失和有害物质的侵入。

3. 四肢大多数两栖动物具有四肢,这是它们适应陆地生活的重要结构。

前肢一般较短小,后肢比较发达。

后肢肌肉发达,适合跳跃和游泳。

例如青蛙,其后肢的蹼有助于在水中划水,在陆地上则可以通过强大的后肢肌肉进行跳跃运动。

二、骨骼系统1. 头骨两栖动物的头骨相对扁平,骨化程度较低。

头骨中有许多骨块,这些骨块在进化过程中逐渐愈合。

头骨具有两个枕骨髁,这是两栖动物头骨的一个重要特征。

枕骨髁与颈椎相连,使头部能够在一定程度上灵活转动。

2. 脊柱两栖动物的脊柱由颈椎、躯干椎、荐椎和尾椎组成。

颈椎只有1枚,这使得它们的头部活动范围相对有限。

躯干椎数量较多,荐椎1枚,尾椎的数量因种类而异。

脊柱的分化使得两栖动物的身体能够有一定的弯曲和支撑能力,适应不同的运动方式,如游泳和跳跃。

3. 附肢骨骼前肢骨包括肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨和指骨。

后肢骨包括股骨、胫骨、腓骨、跗骨、跖骨和趾骨。

这些骨骼的结构与两栖动物的运动方式密切相关,发达的后肢骨骼有助于它们在陆地上跳跃和在水中游泳。

三、肌肉系统1. 头肌头肌主要负责头部的运动,如转动头部、张口闭口等动作。

头肌相对简单,包括一些控制眼球运动、下颌运动的肌肉。

2. 躯干肌躯干肌较为发达,尤其是与四肢运动相关的肌肉。

例如,背肌和腹肌在身体的屈伸、扭转等动作中发挥重要作用。

什么是两栖动物两栖动物的特征导读:我根据大家的需要整理了一份关于《什么是两栖动物两栖动物的特征》的内容,具体内容:两栖动物是脊椎动物从水栖到陆栖的过渡类型。

那么你对两栖动物了解多少呢?以下是由我整理关于什么是两栖动物的内容,希望大家喜欢!两栖动物的介绍两栖动物(学名:Amphi...两栖动物是脊椎动物从水栖到陆栖的过渡类型。

那么你对两栖动物了解多少呢?以下是由我整理关于什么是两栖动物的内容,希望大家喜欢!两栖动物的介绍两栖动物(学名:Amphibia)拥有四肢的脊椎动物。

两栖动物的皮肤裸露,表面没有鳞片(一些蚓螈除外),毛发等覆盖,但是可以分泌粘液以保持身体的湿润;其幼体在水中生活,用鳃进行呼吸,长大后用肺兼皮肤呼吸。

两栖动物可以爬上陆地,但是一生不能离水,因为可以在两处生存,称为两栖。

它是脊椎动物从水栖到陆栖的过渡类型。

现在大约有七千多种两栖动物。

两栖动物是冷血动物。

两栖动物由鱼类进化而来。

长期的物种进化使两栖动物既能活跃在陆地上,又能游动于水中;与动物界中其他种类相比,地球上现存的两栖动物的物种较少,目前正式被确认的种类约有4350种,分无足目、无尾目和有尾目三目。

两栖动物的基本特征动物幼体生活在水中,用鳃呼吸,经变态发育,成体用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,水陆两栖。

详见"特征"。

一般来说,两栖类动物都是卵生。

1.变态发育,幼体生活在水中,用鳃呼吸;2. 成体大多数生活在陆地上,少数种类生活在水中,一般用肺呼吸,皮肤辅助呼吸;3.皮肤裸露,能分泌黏液,依赖于湿润的的环境,有辅助呼吸的作用;4.心脏两心房,一心室,血液为混合血,不完全的双循环;5. 体温不恒定,是变温动物;6.体外受精,体外发育,幼体生活在水中,胚胎没有羊膜;7.先长出后肢,再长出前肢;8.抱对受精,不仅可以刺激雌雄双方排出生殖细胞,还可以使精子和卵细胞向相同方向排出,提高受精率;9. 有脊椎。

眼和耳大多数蛙类、蟾蜍和蝾螈都有良好的视力。