高电压之电介质的电气强度讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:101

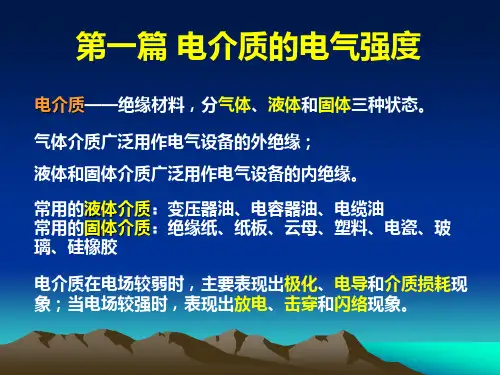

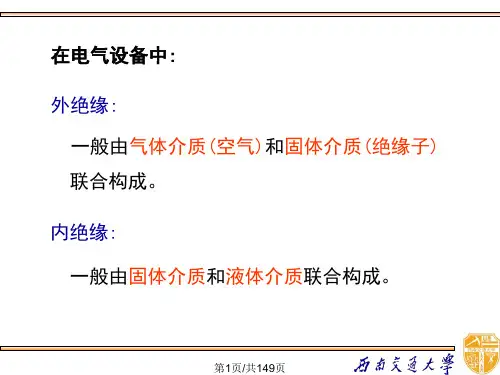

⾼电压技术复习资料要点第⼀章电介质的电⽓强度1.1⽓体放电的基本物理过程1.⾼压电⽓设备中的绝缘介质有⽓体、液体、固体以及其他复合介质。

2.⽓体放电是对⽓体中流通电流的各种形式统称。

3.电离:指电⼦脱离原⼦核的束缚⽽形成⾃由电⼦和正离⼦的过程。

4.带电质点的⽅式可分热电离、光电离、碰撞电离、分级电离。

5.带电质点的能量来源可分正离⼦撞击阴极表⾯、光电⼦发射、强场发射、热电⼦发射。

6.带电质点的消失可分带电质点受电场⼒的作⽤流⼊电极、带电质点的扩散、带电质点的复合。

7.附着:电⼦与⽓体分⼦碰撞时,不但有可能引起碰撞电离⽽产⽣出正离⼦和新电⼦,也可能发⽣电⼦附着过程⽽形成负离⼦。

8.复合:当⽓体中带异号电荷的粒⼦相遇时,有可能发⽣电荷的传递与中和,这种现象称为复合。

(1)复合可能发⽣在电⼦和正离⼦之间,称为电⼦复合,其结果是产⽣⼀个中性分⼦;(2)复合也可能发⽣在正离⼦和负离⼦之间,称为离⼦复合,其结果是产⽣两个中性分⼦。

9.1、放电的电⼦崩阶段(1)⾮⾃持放电和⾃持放电的不同特点宇宙射线和放射性物质的射线会使⽓体发⽣微弱的电离⽽产⽣少量带电质点;另⼀⽅⾯、负带电质点⼜在不断复合,使⽓体空间存在⼀定浓度的带电质点。

因此,在⽓隙的电极间施加电压时,可检测到微⼩的电流。

由图1-3可知:(1)在I-U 曲线的OA 段:⽓隙电流随外施电压的提⾼⽽增⼤,这是因为带电质点向电极运动的速度加快导致复合率减⼩。

当电压接近时,电流趋于饱和,因为此时由外电离因素产⽣的带电质点全部进⼊电极,所以电流值仅取决于外电离因素的强弱⽽与电压⽆关。

(2)在I-U 曲线的B 、C 点:电压升⾼⾄时,电流⼜开始增⼤,这是由于电⼦碰撞电离引起的,因为此时电⼦在电场作⽤下已积累起⾜以引起碰撞电离的动能。

电压继续升⾼⾄时,电流急剧上升,说明放电过程⼜进⼊了⼀个新的阶段。

此时⽓隙转⼊良好的导电状态,即⽓体发⽣了击穿。

(3)在I-U 曲线的BC 段:虽然电流增长很快,但电流值仍很⼩,⼀般在微安级,且此时⽓体中的电流仍要靠外电离因素来维持,⼀旦去除外电离因素,⽓隙电流将消失。

一.电介质的电气强度「一」气体放电的基本物理过程㈠带电粒子的产生和消失⑴表征运动的物理量①平均自由行程长度:单位行程中的碰撞次数Z的倒数(电子最大)②带电粒子的迁移率:k=v/E (电子大于离子)③扩散:电子大于离子⑵带电粒子的产生(电离)①光电离②热电离③碰撞电离(主要由电子完成)④表面电离(金属表面电离比空间电离更容易发生)◇阴级表面电离可在下列情况发生:⒈正离子碰撞阴级表面⒉光电子发射⒊热电子发射⒋强场发射⑶附着:电子与中性分子结合成负离子。

气体中带电粒子数不变。

使自由电子数减少⑷带电粒子消失:①带电粒子定向运动②扩散现象③复合㈡气体放电过程*电子碰撞电离系数α:一个电子沿电场方向运动1cm的行程中所完成的碰撞电离次数平均值*γ过程:正离子碰撞阴级表面时产生的二次自由电子数自持放电条件:⑴巴申曲线: T恒定:Ub=f(pd)T非恒定:Ub=F(δd)⑵汤逊理论:⑶流注理论:*初始阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式*均匀电场,自持放电条件αd≈20◆汤逊理论与流注理论比较⑷不均匀电场放电过程①划分:电场不均匀系数f=E/Eavf=1 均匀电场f<2稍不均匀电场f>4极不均匀②电晕放电:*现象:淡紫色辉光,嘶嘶噪声,臭氧气味*危害:电晕损耗,谐波电流,非正弦电压,无线电干扰,可闻噪声,空气的有机合成*预防途径:设法限制和降低导线表面场强扩径导线或空心导线或分裂导线③极性效应起晕电压:U正棒-负板>U负棒-正板击穿电压:U正棒-负板<U负棒-正板*输电线常处于不均匀电场中,击穿发生在正极性半周,进行外绝缘冲击高压实验时,施加正极性冲击电压「二」气体介质的电气强度㈠不同电场下气隙击穿特性⑴均匀电场:①放电即击穿,无电晕,无极性,击穿时间短②击穿场强约为30kv/cm③直流,工频,冲击电压作用下击穿电压均相同,分散性小,β≈1⑵稍不均匀电场:①放电即击穿,无稳定电晕,极性效应不明显②直流,工频,冲击电压作用下击穿电压近似相同,分散性小,β≈1③实例:*球间隙:d<D/4 电场均匀d>D/4电场不均匀一般在d≦D/2范围内工作*同轴圆筒r/R<0.1 不均匀r/R>0.1 稍不均匀⑶极不均匀电场:①直流电压:棒板:击穿电压:正棒-负板<棒-棒<负棒-正板棒棒:无明显极性效应②工频交流:*击穿在正极性半周峰值附近*击穿电压:棒-棒(更均匀)>棒-板*增加气隙长度能提高"棒-板"气隙平均击穿场强,但存在饱和现象③雷电冲击电压*冲击系数β>1,分散性大*击穿通常在波尾*击穿电压:正棒-负板<棒-棒<负棒-正板④操作冲击电压1.放电时间tb*上升时间t1:所加电压从0-Us(静态击穿电压)*统计时延ts:从t1到气隙中出现第一个有效电子*放电形成时延tf:出现有效电子到间隙击穿tb=t1+ts+tftlag=ts+tf(放电时延)2.冲击电压波形标准化a标准雷电冲击电压全波:非周期性双指数衰减波(1.2/50μs)b标准雷电冲击电压截波:1.2/2~5μsc标准操作冲击电压波:非周期性双指数波(250/2500μs)3.50%冲击击穿电压*均匀稍不均匀场:U50%≈Us β≈1*极不均匀场β>14.伏秒特性*电压不高,击穿在波尾,取峰值为冲击电压*电压较高,击穿在波头,取瞬时值为冲击电压*取50%伏秒特性曲线来表征气隙冲击击穿特性*均匀电场伏秒特性平缓,不均匀电场伏秒特性陡峭5.击穿特性*220kv的超高压输电系统,按操作过电压下电气特性进行绝缘设计*各种类型电压中,以操作冲击电压下的电气强度为最小*极不均匀电场长气隙的操作冲击击穿特性具有显著"饱和"特征(正棒负板最严重) *分散性远大于雷电冲击电压(伏秒特性带宽)㈡不同大气条件下击穿特性气压↑,空气密度↑,温度↓,湿度↑ Ub↑湿度越大,水电负性捕捉自由电子数越多,极不均匀场中影响明显㈢沿面放电与污闪事故⑴沿面放电:表面闪络电压要比固体介质本身击穿电压低。

高电压技术知识第一篇电介质的电气强度第1章气体的绝缘特性与介质的电气强度1、气体中带电质点产生的方式热电离、光电离、碰撞电离、表面电离2、气体中带电质点消失的方式流入电极、逸出气体空间、复合3、电子崩与汤逊理论电子崩的形成、汤逊理论的基本过程及适用范围4、巴申定律及其适用范围击穿电压与气体相对密度和极间距离乘积之间的关系。

两者乘积大于0.26cm时,不再适用5、流注理论考虑了空间电荷对原有电场的影响和空间光电离的作用,适用两者乘积大于0.26cm时的情况6、均匀电场与不均匀电场的划分以最大场强与平均场强之比来划分。

7、极不均匀电场中的电晕放电电晕放电的过程、起始场强、放电的极性效应8、冲击电压作用下气隙的击穿特性雷电和操作过电压波的波形冲击电压作用下的放电延时与伏秒特性50%击穿电压的概念9、电场形式对放电电压的影响均匀电场无极性效应、各类电压形式放电电压基本相同、分散性小极不均匀电场中极间距离为主要影响因素、极性效应明显。

10、电压波形对放电电压的影响电压波形对均匀和稍不均匀电场影响不大对极不均匀电场影响相当大完全对称的极不均匀场:棒棒间隙极大不对称的极不均匀场:棒板间隙11、气体的状态对放电电压的影响湿度、密度、海拔高度的影响12、气体的性质对放电电压的影响在间隙中加入高电强度气体,可大大提高击穿电压,主要指一些含卤族元素的强电负性气体,如SF613、提高气体放电电压的措施电极形状的改进空间电荷对原电场的畸变作用极不均匀场中屏障的采用提高气体压力的作用高真空高电气强度气体SF6的采用第2章液体和固体介质的绝缘的电气强度1、电介质的极化极化:在电场的作用下,电荷质点会沿电场方向产生有限的位移现象,并产生电矩(偶极矩)。

介电常数:电介质极化的强弱可用介电常数的大小来表示,与电介质分子的极性强弱有关。

极性电介质和非极性电介质:具有极性分子的电介质称为极性电介质。

由中性分子构成的电介质。

极化的基本形式电子式、离子式(不产生能量损失)转向、夹层介质界面极化(有能量损失)2、电介质的电导泄漏电流和绝缘电阻气体的电导:主要来自于外界射线使分子发生电离和强电场作用下气体电子的碰撞电离液体的电导:离子电导和电泳电导固体的电导:离子电导和电子电导3、电介质的损耗介质损耗针对的是交流电压作用下介质的有功功率损耗电介质的并联与串联等效回路介质损耗一般用介损角的正切值来表示气体、液体和固体电介质的损耗液体电介质损耗和温度、频率之间的关系4、液体电介质的击穿纯净液体介质的电击穿理论纯净液体介质的气泡击穿理论工程用变压器油的击穿理论5、影响液体电介质击穿的因素油品质、温度、电压作用时间、电场均匀程度、压力6、提高液体电介质击穿电压的措施提高油品质,采用覆盖、绝缘层、极屏障等措施7、固体电介质的击穿电击穿、热击穿、电化学击穿的击穿机理及特点8、影响固体电介质击穿电压的主要因素电压作用时间温度电场均匀程度受潮累积效应机械负荷9、组合绝缘的电气强度“油-屏障”式绝缘油纸绝缘第二篇电气设备绝缘试验第3章绝缘的预防性试验1、绝缘电阻与吸收比的测量用兆欧表来测量电气设备的绝缘电阻吸收比K定义为加压60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻比值。

第一章电介质的电气强度1.1气体放电的基本物理过程1.高压电气设备中的绝缘介质有气体、液体、固体以及其他复合介质。

2.气体放电是对气体中流通电流的各种形式统称。

3.电离:指电子脱离原子核的束缚而形成自由电子和正离子的过程。

4.带电质点的方式可分热电离、光电离、碰撞电离、分级电离。

5.带电质点的能量来源可分正离子撞击阴极表面、光电子发射、强场发射、热电子发射。

6.带电质点的消失可分带电质点受电场力的作用流入电极、带电质点的扩散、带电质点的复合。

7.附着:电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞电离而产生出正离子和新电子,也可能发生电子附着过程而形成负离子。

8.复合:当气体中带异号电荷的粒子相遇时,有可能发生电荷的传递与中和,这种现象称为复合。

(1)复合可能发生在电子和正离子之间,称为电子复合,其结果是产生一个中性分子;(2)复合也可能发生在正离子和负离子之间,称为离子复合,其结果是产生两个中性分子。

9.1、放电的电子崩阶段(1)非自持放电和自持放电的不同特点宇宙射线和放射性物质的射线会使气体发生微弱的电离而产生少量带电质点;另一方面、负带电质点又在不断复合,使气体空间存在一定浓度的带电质点。

因此,在气隙的电极间施加电压时,可检测到微小的电流。

由图1-3可知:(1)在I-U 曲线的OA 段: 气隙电流随外施电压的提高而增大,这是因为带电质点向电极运动的速度加快导致复合率减小。

当电压接近 时,电流趋于饱和,因为此时由外电离因素产生的带电质点全部进入电极,所以电流值仅取决于外电离因素的强弱而与电压无关。

(2)在I-U 曲线的B 、C 点:电压升高至 时,电流又开始增大,这是由于电子碰撞电离引起的,因为此时电子在电场作用下已积累起足以引起碰撞电离的动能。

电压继续升高至 时,电流急剧上升,说明放电过程又进入了一个新的阶段。

此时气隙转入良好的导电状态,即气体发生了击穿。

(3)在I-U 曲线的BC 段:虽然电流增长很快,但电流值仍很小,一般在微安级,且此时气体中的电流仍要靠外电离因素来维持,一旦去除外电离因素,气隙电流将消失。

第一章 电介质的电气强度第一节平均自由行程长度:单位行程中的碰撞次数Z 的倒数λ。

影响因素:气体分子的半径、温度、气压。

迁移率:E vk =,表示带电粒子在单位场强(m /1V )下沿电场方向的漂移速度。

电离:产生带电粒子的物理过程,气体放电的首要前提。

使基态原子或分子中结合最松弛的那个电子电离出来所需的最小能量称为电离能,外界能量必须大于电离能才能使电离发生。

四种电离方式:光电离、热电离、碰撞电离、电极表面的电离其中引起碰撞电离的条件为i e W Ex q ≥。

电极表面的电离的四种方式:正离子撞击阴极表面、光电子发射、热电子发射、强场发射。

负离子的形成:当电子与气体分子碰撞时,有可能引起碰撞电离而产生出正离子和新电子,也可能会发生电子和中性分子结合形成负离子(称为附着)。

对放电的形成起什么作用及其原因:负离子的形成并没有使气体中的带电粒子数改变,但却能使自由电子数减少,因而对气体放电的发展起抑制作用。

带电粒子的消失三种形式:1.在电场驱动下作定向运动,到达电极时消失于电极上而形成外电路中的电流2.因扩散现象而逸出气体放电空间3.带电粒子的复合第二节发生电子崩后抵达阳极的电子数:d a e n n α0= 电子碰撞电离系数E BPApe -=α,表明该系数与场强和气压有关。

场强很大时,α急剧增大,气压过大或过小时α都较小。

(电子碰撞电离系数越大击穿电压越低)第三节汤逊放电的γ过程及汤逊放电全过程:(1)正离子撞击到阴极表面发生表面电离,使阴极释放出二次自由电子的过程称为γ过程(2)在电极的气隙中,因外界电离因子产生出自由电子,这些自由电子在电极两端电压的作用下向阳极移动,当空间的电场强度足够大,这些电子将引起碰撞电离,产生出新的电子,新的电子又将引发碰撞电离,如此持续就会产生电子崩。

在碰撞电离过程中产生的正离子在电场的作用下撞击阴极,当场强足够大时,初始电子崩的正离子能在阴极上产生的新电子数大于或等于由外界电离因子产生的电子,那么即使除去外界电离因子的作用,放电也能够自持。

高频电介质强度高频电介质强度是指电介质在高频电场下的耐压能力和耗能能力。

电介质是指不导电或者导电性较小的物质,广泛应用于电子器件、电力设备和通信系统中。

在高频电场中,电介质的强度对电子器件和电力设备的性能和可靠性有重要影响。

高频电介质强度主要取决于电介质材料的性质和结构。

一般来说,电介质的强度与其介电常数、损耗因子、体积电阻率、质量密度等因素密切相关。

介电常数是电介质的相对电容率,是衡量电介质对电场响应能力的重要指标。

损耗因子是电介质的能量损耗比例,反映了电介质在高频电场中的能量耗散情况。

体积电阻率是电介质对电流的阻抗,是衡量电介质耐压能力的重要参数。

质量密度是电介质的质量与体积的比值,影响了电介质的热传导和耐热性能。

在电子器件中,高频电介质强度对于电容器和绝缘材料的选用和设计至关重要。

电容器是一种能够存储电荷的装置,常用于滤波、耦合和能量储存等电路中。

在高频电场中,电容器的电介质必须具有较高的强度,以保证电容器在工作过程中不会发生击穿或损坏。

绝缘材料是电子器件中常用的隔离材料,用于防止电流泄漏和电磁干扰。

良好的绝缘材料应具有较高的电介质强度,以保证电子器件的安全和可靠性。

在电力设备中,高频电介质强度对于绝缘子和绝缘涂层的选择和设计至关重要。

绝缘子是用于支持和隔离导线的设备,常用于输电线路和变电站中。

绝缘子的电介质必须具有较高的强度,以保证输电线路和变电站的安全运行。

绝缘涂层是一种用于保护导线和电缆的材料,能够防止电介质的击穿和腐蚀。

高频电介质强度对于绝缘涂层的选择和设计起着决定性的作用。

在通信系统中,高频电介质强度对于天线和介质波导的设计和性能有重要影响。

天线是用于接收和发射电磁波的设备,常用于无线通信和卫星通信中。

天线的电介质必须具有较高的强度,以保证天线在高频电场中的工作稳定性和可靠性。

介质波导是一种用于传输微波信号的波导结构,常用于微波通信和雷达系统中。

介质波导的电介质必须具有较高的强度,以保证波导的传输性能和信号质量。