中药治疗带状疱疹68例临床观察

- 格式:pdf

- 大小:67.49 KB

- 文档页数:1

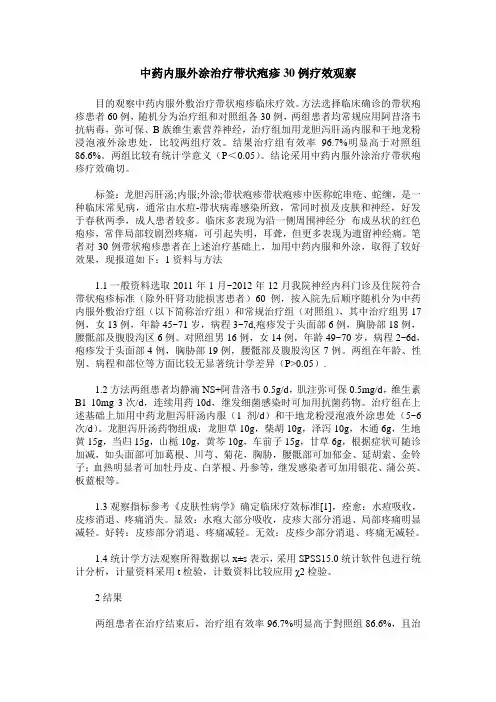

中药内服外涂治疗带状疱疹30例疗效观察目的观察中药内服外敷治疗带状疱疹临床疗效。

方法选择临床确诊的带状疱疹患者60例,随机分为治疗组和对照组各30例,两组患者均常规应用阿昔洛韦抗病毒,弥可保、B族维生素营养神经,治疗组加用龙胆泻肝汤内服和干地龙粉浸泡液外涂患处,比较两组疗效。

结果治疗组有效率96.7%明显高于对照组86.6%。

两组比较有统计学意义(P<0.05)。

结论采用中药内服外涂治疗带状疱疹疗效确切。

标签:龙胆泻肝汤;内服;外涂;带状疱疹带状疱疹中医称蛇串疮、蛇缠,是一种临床常见病,通常由水痘-带状病毒感染所致,常同时损及皮肤和神经,好发于春秋两季,成人患者较多。

临床多表现为沿一侧周围神经分布成丛状的红色疱疹,常伴局部较剧烈疼痛,可引起失明,耳聋,但更多表现为遗留神经痛。

笔者对30例带状疱疹患者在上述治疗基础上,加用中药内服和外涂,取得了较好效果,现报道如下:1资料与方法1.1一般资料选取2011年1月~2012年12月我院神经内科门诊及住院符合带状疱疹标准(除外肝肾功能损害患者)60例,按入院先后顺序随机分为中药内服外敷治疗组(以下简称治疗组)和常规治疗组(对照组),其中治疗组男17例,女13例,年龄45~71岁,病程3~7d,疱疹发于头面部6例,胸胁部18例,腰骶部及腹股沟区6例。

对照组男16例,女14例,年龄49~70岁,病程2~6d,疱疹发于头面部4例,胸胁部19例,腰骶部及腹股沟区7例。

两组在年龄、性别、病程和部位等方面比较无显著统计学差异(P>0.05).1.2方法两组患者均静滴NS+阿昔洛韦0.5g/d,肌注弥可保0.5mg/d,维生素B1 10mg 3次/d,连续用药10d,继发细菌感染时可加用抗菌药物。

治疗组在上述基础上加用中药龙胆泻肝汤内服(1剂/d)和干地龙粉浸泡液外涂患处(5~6次/d)。

龙胆泻肝汤药物组成:龙胆草10g,柴胡10g,泽泻10g,木通6g,生地黄15g,当归15g,山栀10g,黄芩10g,车前子15g,甘草6g,根据症状可随诊加减,如头面部可加葛根、川芎、菊花,胸胁,腰骶部可加郁金、延胡索、金铃子;血热明显者可加牡丹皮、白茅根、丹参等,继发感染者可加用银花、蒲公英、板蓝根等。

带状疱疹的中医药治疗带状疱疹是由水痘—带状疱疹病毒感染所引起的急性疱疹性皮肤病。

其临床特点为丛聚性水泡,一般沿神经走向呈单侧分布,不超过体表正中线,多呈不规则带状排列,伴神经性疼痛。

中医认为此病系肝火内炽或湿热蕴蒸所致,故糜烂渗出、红斑灼痛为本病的特点。

治疗则以清热解毒、抗病毒及对症为主,以缩短病程,减少神经疼痛。

笔者收集了近年中医、中药治疗带状疱疹方法,现报告如下。

1 中医治疗1.1 穴位注射穴位注射治疗早期躯干带状疱疹17例。

穴位注射药物有VitB?100 mg、VitB??250μg、2%普鲁卡因2ml、地塞米松5mg,用5ml注射器配5号针头吸入以上药物。

治疗组17例,取穴部位常规消毒后,至阳穴向上斜刺0.5~0.8寸,患侧期门穴沿肋间神经向外斜刺0.3~0.5寸,患侧天池穴上向外斜刺0.5寸,患侧曲池穴直刺1.0~1.5寸,患侧外关穴直刺0.5~1.0寸,于针刺同时每穴缓慢注射药物1ml。

皮肤出现红斑及疱疹者,除以上取穴外再配以药物沿皮损边缘分别取上、下、左、右四处俞穴,按以上方法一次性注射,再辅以口服药物。

治疗一周后,15例治愈,2例好转,治愈率88.2%,好转率11.8%,明显优于对照组。

1.2 火针点刺、针灸加罐依次用火针、拔罐、毫针、艾灸疗法综合治疗带状疱疹369例。

方法:常规消毒病灶部位,用贺氏货真烧灼炽热点刺疱疹部位,以刺破为度。

将备好火罐扣在疱疹部位,留罐3~5min,待疱内液体充分流出后起罐,局部再行严格常规消毒以防感染。

毫针针刺前常规消毒,用2寸28号华佗牌毫针围刺疱疹周围,再针刺患侧相应的华佗夹脊穴,待针刺得气后起,1次/d。

艾灸用清艾条1支点燃后悬灸病灶局部,每次30min,1次/d。

369例患者1次治愈82例,占22.2%;3次治愈241例,占65.3%;5~7次治愈46例,占12.5%。

本组病例全部治愈,经随访无后遗症。

2 中药治疗2.1 大黄大黄细粉50~200g,以浓茶水或酒适量将药调成糊状,涂于病变部位,暴露或用油纸覆盖,1~2次/d,待药干燥后将药与痂皮轻刮掉再涂。

中药内服外用治疗带状疱疹132例疗效观察资料与方法本组132例均为随机住院病人,其中男70例,女62例,年龄16~71岁。

疱疹分布于肋间者70例,分布于头颈、双上肢者11例,背部者24例,腰腹者14例,双下肢者10例,多部位者3例。

病程2~17天。

另外,同时选择同期住院的带状疱疹者68例作为对照组,其中男39例,女29例;采用常规抗病毒治疗。

中药治疗组:①外用药:硫磺、蜈蚣、青黛,3味药研细搅匀,用食醋调成稀糊状,将药糊均匀涂于皮损部位,厚约0.2cm,然后以无菌纱布覆盖,胶布或绷带固定,每日1次。

②疱疹破溃渗出者予以清热解毒,凉血止痛之剂,普济消毒饮加减。

位于腰腹者,予以清热利湿、凉血解毒之剂,龙胆泻肝汤加减。

位于双下肢者予以清熱凉血,除湿解毒汤(生薏米、土茯苓、丹皮、山栀、金银花、地丁、滑石、通草、连翘、白茅根、大青叶、板蓝根、元胡、乳香等)。

对照组:疱疹皮损部位每日常规消毒1次,采用暴露疗法,西医应用抗病毒保护神经以及止痛药物。

疗效标准:①用药后疱疹创面愈合,仅留有浅红色为治愈;②疱疹创面缩小75%以上为显效;③疱疹创面缩小50%以上为有效,否则为无效。

结果本组患者132例中治愈121例(91.7%),显效11例(8.3%),全部有效(100%);对照组中无效14例病人,给予中药外敷,内服治疗1个疗程后,全部治愈。

在应用中药治疗期间,未发现任何不良反应,两组总有效率经统计学处理差异有非常显著性(P<0.01)。

讨论带状疱疹祖国医学称之为“缠腰火丹”、“蜘蛛疮”、“蛇串疮”。

本病的发生是心火妄动,三焦风热乘之发于肌肤,可因神经内伤、肝胆火盛、脾湿内蕴、外受毒邪而诱发。

通过治疗本组带状疱疹患者,有以下特点:①止痛作用快,外涂药物后药力直达病所,立觉清凉痛缓。

②疗程短疗效好,不留后遗症。

所有经过治疗的患者,无1例遗留神经痛症状。

③随访1年无疾病复发者。

清肝利湿汤口服联合中药涂擦治疗带状疱疹的临床观察【摘要】带状疱疹是一种由水痘带状疱疹病毒引起的急性疱疹病,常表现为皮肤疱疹和神经痛。

本研究旨在探讨清肝利湿汤口服联合中药涂擦治疗带状疱疹的临床观察。

清肝利湿汤具有清热解毒、利湿化痰的功效,可缓解症状和加速痊愈。

中药涂擦则能直接作用于皮肤病灶,促进皮肤愈合。

通过临床观察方法,我们发现该联合疗法能有效缓解疱疹症状、减轻疼痛感,并促进病情好转。

实验结果显示清肝利湿汤口服联合中药涂擦治疗带状疱疹具有明显疗效,具有一定的临床应用前景。

本研究为带状疱疹的治疗提供了新的思路和方法,具有重要的临床价值。

在未来,我们将进一步深入研究该联合疗法的机制,为带状疱疹的治疗提供更为有效的方法。

【关键词】带状疱疹、清肝利湿汤、口服、中药涂擦、临床观察、治疗、临床价值、未来展望。

1. 引言1.1 研究背景带状疱疹是一种由水痘病毒引起的病毒性感染,主要表现为皮肤上出现带状疱疹疹病。

带状疱疹的发病与免疫力下降、疲劳、压力过大等因素有关,严重影响患者的生活质量。

目前,对于带状疱疹的治疗,主要是通过抗病毒药物和对症治疗进行控制,但由于不同患者对药物的耐受性存在差异,且长期使用抗病毒药物容易产生耐药性。

针对这一现状,一些研究表明清肝利湿汤口服联合中药涂擦治疗带状疱疹可能具有一定的疗效。

清肝利湿汤具有清热解毒、利湿袪风的作用,可以改善患者体内湿热的环境,中药涂擦则可以直接作用于皮肤局部,减轻疼痛和瘙痒感。

目前关于清肝利湿汤口服联合中药涂擦治疗带状疱疹的临床观察尚不足,因此有必要进行深入的研究和探讨,以期找到更有效的治疗方法,提高患者的治疗效果和生活质量。

1.2 研究目的研究目的旨在探讨清肝利湿汤口服联合中药涂擦治疗带状疱疹的临床疗效及安全性,在现有治疗手段中寻求更为有效和安全的治疗方法。

通过本研究,旨在为临床医生提供更多的治疗选择,为带状疱疹患者提供更好的治疗效果,提高其生活质量。

本研究还旨在探讨清肝利湿汤口服联合中药涂擦治疗带状疱疹的机制,为进一步研究提供基础。

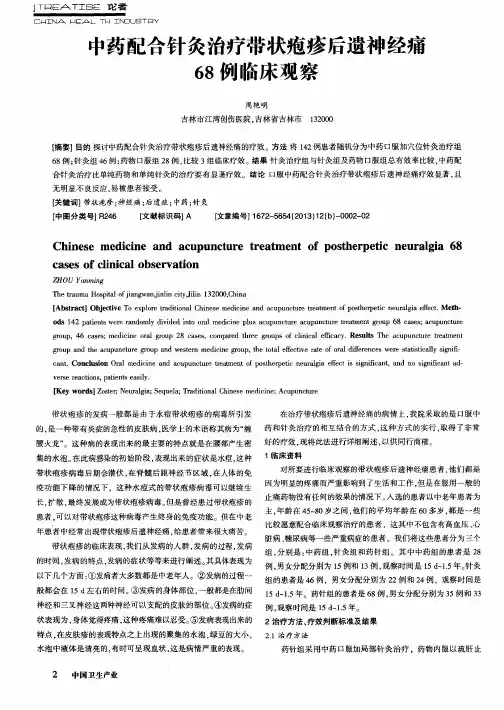

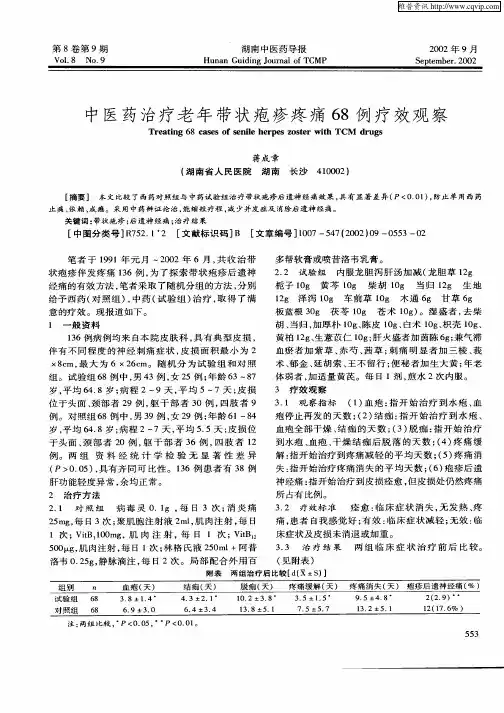

中药配合针灸治疗中老年人带状疱疹后遗神经痛的临床观察【摘要】目的:探讨中药配合针灸治疗老年带状疱疹后遗神经痛的疗效。

方法:将166例患者随机分为中药口服加穴位针灸治疗组(A 组)72例;针灸组(B组)56例;西药口服组(C组)38例,比较3组临床疗效。

结果:A组与B组及C组总有效率比较差异均有统计学意义(P<0.05~0.01)。

结论:口服中药配合针灸治疗带状疱疹后遗神经痛疗效显著,且无明显不良反应,易被患者接受。

【关键词】带状疱疹;神经痛;后遗症;中药;针灸[ABSTRACT] Objective: To explore the effects of combined therapy of traditional Chineses medicine and acupuncture on post herpetic neuralgia after zoster in the middle aged and elders. Methods: A total of 166 cases were randomly divided into combined therapy group (Group A, 72 cases) , acupuncture group (Group B, 56 cases), and western medicine group (Group C, 38 cases), and clinic effects in three groups were compared. Results: There were significant differences of total effective rate among three groups (P<0.05~0.01). Conclusions: Combined therapy of traditional Chineses medicine and acupuncture is effective on post herpetic neuralgia after zoster without inducing side effect, and is acceptable for patients.[KEY WORDS]Zoster; Neuralgia; Sequela; TraditionalChinese medicine; Acupuncture带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒引起的累及神经及皮肤的常见病,临床以身体一侧出现带状分布的成簇小水疱,并伴有局部神经痛为特征。

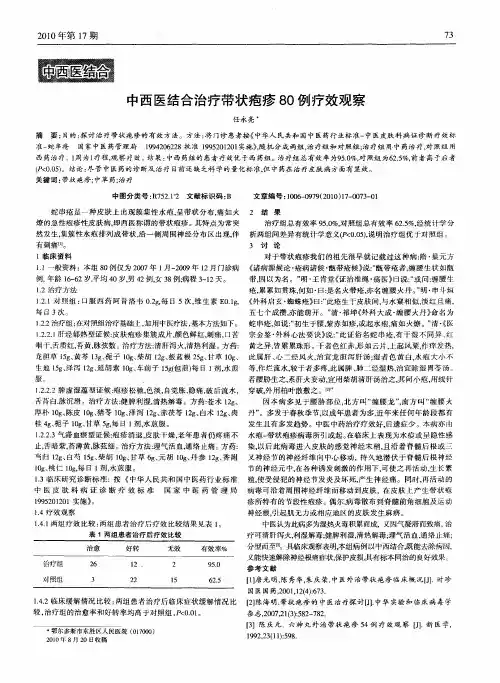

阿昔洛韦联合中药治疗带状疱疹的疗效观察

陈晓阳;简仁杰;郑森;郑伟军

【期刊名称】《中国当代医药》

【年(卷),期】2010(17)23

【摘要】目的:探讨阿昔洛韦联合中药治疗带状疱疹的临床效果.方法:将在本院治疗的带状疱疹患者60例随机分为观察组和对照组,对照组给予常规抗病毒治疗,观察组在对照组的基础上给予阿昔洛韦联合中药治疗.结果:观察组患者止疱时间、结痂时间、止痛时间及痊愈时间明显短于对照组,两者比较,差异有统计学意义(P<0.05).观察组总有效率为96.67%,对照组为70.00%,两组比较,差异有统计学意义(P <0.05).两组患者均无明显不良反应.结论:阿昔洛韦联合中药治疗带状疱疹疗效显著,毒副作用少,值得临床应用.

【总页数】2页(P38-39)

【作者】陈晓阳;简仁杰;郑森;郑伟军

【作者单位】广东省电白县慢性病防治中心皮肤性病科,广东电白,525400;广东省电白县慢性病防治中心皮肤性病科,广东电白,525400;广东省电白县慢性病防治中心皮肤性病科,广东电白,525400;广东省电白县慢性病防治中心皮肤性病科,广东电白,525400

【正文语种】中文

【中图分类】R752.1

【相关文献】

1.阿昔洛韦联合中医中药治疗带状疱疹80例的临床观察 [J], 刘颖

2.阿昔洛韦滴眼液联合中药治疗老年带状疱疹的临床分析 [J], 安郁菊

3.醋酸泼尼松联合阿昔洛韦及甲钴胺治疗带状疱疹的疗效观察 [J], 周书会

4.阿昔洛韦缓释片联合地塞米松治疗带状疱疹患者的临床疗效观察 [J], 刘国良

5.火针联合阿昔洛韦治疗带状疱疹疗效观察 [J], 毛青青;李萍;曹桂娴

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中药验方内服配合外敷治疗带状疱疹的临床观察摘要】目的:观察中药验方(笔者自拟方)口服配合中成药外敷治疗带状疱疹的临床疗效。

方法:将66符合带状疱疹诊断的患者随机分为对照组和治疗组,前者给予口服阿昔洛韦片、甲钴胺片和外涂阿昔洛韦软膏治疗,后者予中药验方口服及六神丸研末与绿药膏调和外敷。

两组都以10天为一个疗程,疗程完成后观察疗效。

结果:治疗组总有效率94.11%,对照组总有效率81.25%,两组对照差异有统计学意义(p<0.05)。

结论:中药验方内服配合外敷治疗带状疱疹效果显著、副作用小、安全性高、值得推广。

【关键词】带状疱疹;中药治疗;内服外敷带状疱疹(herpeszoster,HZ)系由水痘-带状疱疹病毒(Varicella-zostervirus,VZV)引起的急性疱疹性皮肤病[1]。

此病毒一般潜伏在脊髓后根神经元中,当机体抵抗力低下或劳累、感染、罹患肿瘤时,可再次生长繁殖,并沿神经纤维移至皮肤,使受累的神经和皮肤产生炎症。

皮疹一般有单侧性和按神经节段分布的特点,由集簇性的疱疹组成,并伴有明显疼痛,年龄愈大,疼痛愈重。

临床上西医常规抗病毒、营养神经治疗,效果不确切。

笔者采用中药验方内服、配合外敷治疗本病,临床取得了较好疗效,现报告如下:1.资料与方法1.1诊断标准:入选病例均符合带状疱疹诊断标准[2]。

1.2一般资料入选患者来自2011年1月-2013年1月我院就诊的患者,病程均小于3天,均为初诊,未服用过抗病毒药物。

对患有肝肾功能不全或其他内科疾病,对阿昔洛韦、绿药膏过敏或不能耐受,免疫功能低下或长期服用皮质类固醇激素及未坚持治疗者均不作为治疗对象。

随机将66例患者分为治疗组34例和对照组32例,两组在年龄、病情、病程上无明显差异性(P>0.05)。

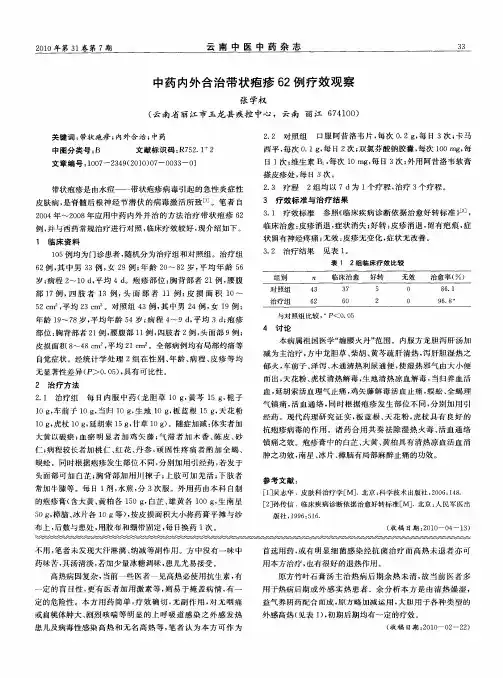

见表1表1两组一般资料比较。

组别例数男\女年龄(岁)病程(天)对照组3217\1551.41±6.171.59±0.66治疗组3418\1649.52±8.041.68±0.73□注:与对照组比较、□P>0.05,差异无统计学意义.1.3治疗方法1.3.1对照组:阿昔洛韦片(浙江亚太药业股份有限公司,0.1克×24片,国药准字H20059927)每次0.2g口服,每日5次;甲钴胺片(卫材中国药业有限公司,0.5mg×10片×2板,国药准字H20030812)每次0.5mg口服,一日3次;阿昔洛韦软膏(河南羚锐生物药业有限公司,10克:0.3克,国药准字H20045000)外擦未破皮损处每日3次,皮肤破溃处用碘伏消毒每日2次,连续用药10天。

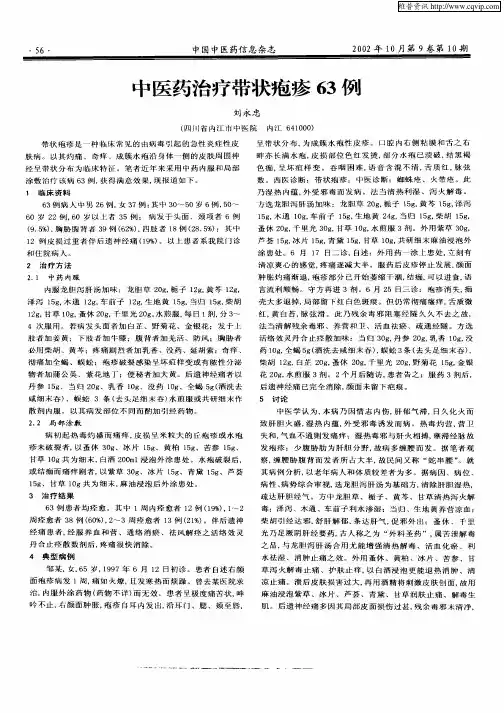

中药内外结合治疗带状疱疹60例疗效观察【摘要】目的观察中药内外结合治疗带状疱疹的临床疗效。

方法将113例患者随机分为两组,治疗组采用内服自拟清肝利湿汤,并调敷自拟蕲蛇蜈蚣散的方法治疗,对照组采用西药内外结合的方法治疗。

结果治疗组痊显率为95%;对照组痊显率为81.1%。

2组痊显率比较,差异有统计学意义(P<0.01),治疗组优于对照组。

结论中药内外结合治疗带状疱疹,疗效显著,值得临床推广应用。

【关键词】带状疱疹;中医综合疗法;疗效观察带状疱疹是临床常见病,是由病毒侵犯机体而引发的急性皮肤病。

西医对该病的治疗目前尚无特效方法,且往往会给患者留下难以忍受的神经痛后遗症。

笔者于2008年1月至2013年1月采用中药内外结合的方法治疗本病,取得了满意疗效。

现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组病例共113例,均来自本院中医科门诊,有典型皮损和神经痛,随机分成2组。

治疗组60例,其中男34例,女26例;年龄16~84岁;病程1~30 d,平均5.5 d。

对照组53例,其中男29例,女24例;年龄18~75岁;病程2~28 d,平均5.6 d。

2组患者一般资料经统计学分析,差异无统计意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准根据《皮肤性病学》制定的标准:成簇水疱,皮损沿某一周围神经呈带状排列,多发生在身体的一侧,有明显的神经痛等特点可做出临床诊断[1]。

1.3 治疗方法1.3.1 治疗组1.3.1.1 中药内服自拟清肝利湿汤组成:马齿苋30 g,大青叶20 g,蒲公英20 g,龙胆草10 g,黄芩10 g,栀子10 g,紫草15 g,丹皮10 g,元胡15 g,川楝子10 g,泽泻10 g,木通10 g,车前子20 g(包煎),生甘草6 g。

随症加减:皮疹基底颜色鲜红,疱壁紧张,灼热刺痛,属肝胆火盛者,加黄连10 g,大黄10 g(后下);皮疹颜色淡红,水疱较著,疱壁松弛,溃后糜烂,属脾经湿热者,减龙胆草、黄芩、栀子,加苍术10 g,厚朴10 g,茯苓15 g,生薏仁30 g;皮疹发于颜面者,加银花20 g,连翘20 g,野菊花20 g;发于眼角者,加谷精草10 g,草决明10 g,野菊花15 g;发于上肢者,加忍冬藤30 g,姜黄10 g,络石藤30 g;发于下肢及腹部者,加黄柏10 g,川牛膝10 g,土茯苓30 g。

龙胆泻肝汤加减配合冰蚕治疗带状疱疹60例摘要目的:观察龙胆泻肝汤配合冰蚕外用治疗带状疱疹的临床疗效。

方法:60例带状疱疹患者用龙胆泻肝汤配合冰蚕治疗,14天为1个疗程。

结果:痊愈56例,有效4例,总有效率为100%.结论:龙胆泻肝汤配合冰蚕治疗带状疱疹疗效显著。

带状疱疹是一种皮肤上出现蔟集性水疱,呈单侧带状分布、伴明显神经痛为特征的皮肤病。

中医称谓“缠腰火丹”、“蛇串疮”、“蜘蛛疮”或称“火带疮”、“蛇丹”。

《外科启玄.卷七》中叫“蜘蛛疮”、并说“此疮生于皮肤间,与水窠相似,淡红且痛,五七个成攒,亦能荫开。

”,多发于春秋季节多见于成年人、老年人。

月经、感冒、某些恶性肿瘤、外伤、情志、疲劳等因素可诱发本病。

临床表现为水疱、丘疱疹、疱液澄清或血疱,基底常绕以红晕、痛如火燎。

大部分病人患病后不再复发。

笔者自2011年1月至2013年3月采用“龙胆泻肝汤”加减配合冰蚕治疗带状疱疹患者60例、取得了良好的效果、现报道如下:1 临床资料所有患者均为我院门诊和住院病例,均符合带状疱疹诊断标准,其中女42例、男18例,平均年龄62岁、最大年龄80岁。

临床表现:典型症状发生之前常有轻度全身症状,如低热、全身不适、食欲不振等。

在即将出现皮疹的部位皮肤不适、局部疼痛、在出现全身或局部前驱症状1-4日后、皮肤出现群集的小水疱或丘疱疹。

疱液澄清或血疱、沿神经走向呈带状排列、基底常绕以红晕。

一般不超过躯干中线。

皮损多见于肋间神经或三叉神经第一分支区、亦可见于腰腹部、四肢及耳部等。

局部淋巴结常肿痛。

2 治疗方法以龙胆泻肝汤加减配合冰蚕外用治疗。

药物组成:龙胆草10g黄芩10g山栀子10g泽泻10g木通10g车前子15g当归10g柴胡10g生地10g甘草6g发于颜面颊部者,加菊花10g;发于眼部者,加石决明20g、谷精草10g;发于胸肋部者、加郁金10g、川楝子10g元胡10g;发于腹部、下肢者,加黄柏10g、苍术10g。

热盛者均可加大青叶15g 、板蓝根15g 、1天1剂,水煎3次取汁混匀、分3次服,14天为1个疗程。