2007 外国电影史课总结:各大艺术流派的形成与发展1

- 格式:doc

- 大小:106.50 KB

- 文档页数:41

外国电影史●英国电影工业与布莱顿学派:布莱顿学派:英国早期一些居住在一个名为布莱顿的小镇及其周围地区的电影制作人的统称。

人物:阿尔伯特·史密斯和詹姆斯·威廉逊。

贡献:对于早期电影语言的进步做出了非常大的贡献。

具体而言,布莱顿学派的电影非常强调电影摄影,并且开始通过剪辑将单个镜头连缀起来讲述故事。

同时,布莱顿学派还确立的电影剪辑的基本语法。

●美国早期电影工业电影公司:爱迪生电影公司、幕镜公司和维太格拉夫公司。

早期美国电影市场上流行的是新闻片、滑稽短片、歌舞杂耍片、风光片和宗教片。

市场秩序混乱,抄袭、模仿甚至直接盗印成风。

●美国早期电影最重要的人物是鲍特。

在梅里爱的影响下,鲍特学会了用电影来讲故事。

鲍特的影片主要是故事片。

代表作有《一个美国消防员的生活》(1902)、《火车大劫案》(1904)。

由于《火车大劫案》的成功,从1904年开始,剧情片开始成为美国电影的主要产品。

●美国电影的崛起1、剧情片的崛起。

1904年左右,剧情片成为电影的主要样式。

1910年左右,剧情片成为影院的标准节目。

2、明星的诞生。

“比沃格拉夫女郎”——弗罗伦斯·劳伦斯3、好莱坞的诞生。

1908-1911年,电影专利公司垄断美国电影业。

但从1912年开始,这一切发生了变化。

这一年,独立制片人卡尔·莱梅儿建立了环球电影公司。

紧接着,派拉蒙、华纳兄弟公司纷纷成立,美国电影工业进入战国时期。

●格里菲斯的贡献1、创造了交叉蒙太奇等多种经典蒙太奇手法。

2、变化丰富的景别(从大远景到大特写),彻底打破了舞台化的时空观念。

3、重视深焦镜头的运用,注意画内的层次和景别变化。

4、大胆的用光(用火作为光源,用人工光源模拟自然光)5、倡导生活化的电影表演。

6、开豪华巨片的历史先河。

●1920年代先锋电影原因:1、西方现代主义文艺思潮的影响:2、作为大众娱乐的电影需要获得社会精英的认可;先锋艺术家注意到电影的价值,将它当作一种新的艺术媒介,积极探索其本质与潜力;3、某些国家(如法国)的电影工业也支持这一新鲜事物,希望借此获得商业上的成功。

电影艺术史与流派剖析电影艺术是一门独特而受人喜爱的艺术形式,它通过影像、音乐、剧本等元素,将故事情节生动地呈现在观众面前。

电影的发展历程与流派的形成,是电影艺术史中的重要组成部分。

本文将从电影艺术的起源开始,探讨电影艺术史与流派的发展。

一、电影艺术的起源电影艺术的起源可以追溯到19世纪末的早期实验阶段。

当时,人们通过将一系列静态图片快速连续播放,创造出了动态影像的幻觉。

这种技术被称为“电影术”,为电影艺术的发展奠定了基础。

随着技术的进步,电影开始具有了更加丰富的表现形式,逐渐成为一种独立的艺术形式。

二、电影艺术史的发展1. 默片时代早期的电影没有声音,只有图像和音乐。

在这个时期,电影主要通过表演者的肢体语言和表情来传达情感和故事情节。

默片时代的代表作品有《大都会》、《黄金时代》等。

这些电影以其独特的视觉效果和精彩的表演,为电影艺术的发展奠定了基础。

2. 有声电影时代1927年,第一部有声电影《爵士歌手》上映,这标志着电影艺术进入了有声时代。

有声电影的出现,使得观众可以通过对话和音乐更加直接地了解故事情节和角色。

这个时期的电影作品以音乐剧、喜剧为主,代表作品有《乱世佳人》、《音乐之声》等。

3. 新浪潮运动20世纪60年代,新浪潮运动在世界范围内兴起,对电影艺术产生了深远的影响。

这一运动主张摒弃传统的叙事结构和制作方式,追求真实、自由的表达方式。

代表作品有法国导演弗朗索瓦·特吕弗的《400击》和意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼的《自行车小偷》。

新浪潮运动为后来的电影艺术开辟了新的道路。

三、电影流派的剖析1. 好莱坞制片厂体系好莱坞制片厂体系是电影产业中最为成功的商业模式之一。

它以大规模制作、商业化运作为特点,主要生产商业片和大片。

好莱坞制片厂体系的代表作品有《泰坦尼克号》、《复仇者联盟》等。

这些电影以其高品质的制作和精彩的故事情节,吸引了全球观众的关注。

2. 欧洲新浪潮欧洲新浪潮是20世纪60年代兴起的一股电影运动,它主张摒弃传统的叙事方式和制作方式,追求真实、自由的表达。

(完整版)中外电影发展史重点梳理中外电影史外国电影一、电影的诞生1829年,比利时物理学家约瑟夫·普拉托提出了“视觉滞留”的原理。

1878年,英国摄影师爱德华·穆布里奇拍出表现物体连续运动的一组照片。

1894年,美国发明家爱迪生在他的机械师协助下制作出了“电影视镜”。

1895年12月28日,法国人卢米埃尔兄弟用他们发明的“活动电影机”首次售票公映了他们的电影。

这一天被公认为电影的诞生日。

二、电影艺术的形成与发展继卢米埃尔之后,法国人乔治·梅里爱把魔术表演剧院改造成摄影棚,进行魔术电影实验。

1903年,美国导演埃德温·鲍特拍摄了《火车大劫案》,由此,电影形成了一个较为完整的叙事体。

1915年,美国导演大卫·格里菲斯拍摄了《一个国家的诞生》,标志着电影艺术的初步形成。

1927年10月6日公映的美国电影《爵士歌手》是有声电影开端的标志。

1935年美国电影《浮华世家》是第一部用彩色胶片拍摄的彩色电影。

20世纪70年代以后,高科技开始影响和改变着电影的面貌。

第一章法国电影第一节法国的印象派和先锋派电影一、印象派电影代表作:路易·德吕克、谢尔曼·杜拉克《西班牙的节日》印象派电影的特点:不注重影片的外在故事情节,而善于展示人物的心理活动;着重创造气氛,用环境衬托人物的心理和命运;追求造型美,追求新奇的视觉形象和新颖的拍摄角度。

二、先锋派电影先锋派电影的特点:1、在反对商业电影的口号下,力图否定电影的大众化性质,使电影成为只能供少数人观赏的、无功利目的的艺术品。

2、借用现代派文艺的各种主张和手法。

先锋派电影的理论主张:1、反对叙事,主张非情节化、非戏剧化,要求以抽象的图形、唯美的形式、孤立的形象和空洞的抒情作为影片的全部内容。

2、倡导通过联想的绝对自由来达到“电影诗”的境界,排斥任何真实、任何理性的含义,需要的只是纯粹的运动、节奏和情绪。

3、描写充满潜意识活动的非理性世界。

第一章电影起源时期(1815-1895年)一、电影的发明1、电影是西方(现代工业)和(科学技术)发展的产物。

2、灯影戏:是用光源照射在一种剪纸之类的物象上,投影在一定的空间上,产生活动的影像。

法国著名电影史学家乔治.萨杜尔在《世界电影史》中说,“电影的前驱”就是“皮影戏与幻灯”。

3、灯影戏起源于(汉代),盛行于(唐宋),(13世纪)以后,被带入波斯、阿拉伯和东南亚等国。

(清代乾隆)年间,盛行于中欧一带。

4、1872年,(英国人慕布里奇)曾经用24架照相机搞了一个拍摄(奔马)的试验,成为电影史上非常著名的例子。

5、(1894年),(爱迪生)发明了“电影视镜”。

6、电影视镜:象一只大柜子,上面装有放大镜,里面装有50英尺的凿孔胶片,首尾相椄,绕在一组小滑轮上,马达开动,胶片就渐渐移动,画面循环出现。

传入中国后,被称为“西洋镜”。

7、爱迪生对于世界电影的贡献表现在什么地方?(1)他使电影技术趋于完善化。

(2)他运用“电影视镜”拍摄了一些娱乐性的舞台化影片,开创了戏剧电影的先河。

二、电影的诞生1、路易.卢米埃尔和奥古斯特.卢米埃尔1894年底研制成了世界上第一架比较完善的电影放映机,成为真正电影的发明者和创始人。

2、卢米埃尔兄弟运用“电影活动镜”拍摄了50多部短片,它们大致有几种题材?(1)反映工厂生活的题材。

如《工厂的大门》。

(2)表现家庭生活的影片。

如《婴儿的午餐》。

(3)拍摄社会生活和自然风光的影片。

如《火车到站》、《水浇园丁》。

3、卢米埃尔兄弟对世界电影的贡献是什么?(1)卢米埃尔兄弟发明的“电影活动镜”,是在世界电影史上最终完成了电影的发明。

(2)卢米埃尔兄弟的影片,现实主义地表现了人们的生活。

(3)训练和培养了电影史上第一批摄影师。

卢米埃尔兄弟被公认为“电影之父”。

(4)创造了移动摄影。

第二章电影艺术形成时期(1890-1907年)一、梅里爱和“戏剧电影”1、法国人乔治.梅里爱是(世界电影的先驱)。

各大艺术流派的形成及其发展艺术流派的形成及其发展是由于不同历史时期、社会环境、文化传统等因素的综合作用下所产生的。

以下是对几个主要艺术流派的形成及其发展的概述。

1.文艺复兴(14世纪-17世纪)文艺复兴是欧洲艺术史上重要的流派之一、它在意大利发源,后来逐渐传播到欧洲其他地区。

文艺复兴追求对古希腊罗马文化的回归,讲究人文主义思想,艺术作品起源于人类的自我表达和创造力。

代表人物有达芬奇、米开朗基罗等。

2.巴洛克艺术(17世纪-18世纪)巴洛克艺术在欧洲的宗教和政治动荡的背景下形成,它追求壮观和神圣的表现。

它的特点是巨大的建筑、精致的细节和强烈的情感表达。

巴洛克艺术代表了天主教反宗教时期的审美趋势,代表人物有伯罗奔尼撒、古尔代斯基等。

3.古典主义(17世纪-19世纪)古典主义艺术是在文艺复兴和巴洛克艺术之后产生,并延续到19世纪。

它强调对古希腊罗马艺术的研究和模仿,注重对称、均衡和秩序的体现。

古典主义艺术对自然界的再现力求准确和完美,代表人物有拉斐尔、蒙德里安等。

4.印象主义(19世纪末)印象主义是19世纪末在法国兴起的一种艺术潮流。

印象主义的艺术家主张通过直接观察和感知自然来捕捉瞬间的印象,并运用明亮的颜色和轻快的笔触来表达自己的印象。

印象主义对于传统规则和技法进行了突破,代表人物有莫奈、德加等。

5.表现主义(20世纪初)表现主义是20世纪初在德国兴起的一种艺术潮流。

表现主义的艺术家追求表达内心感受和情绪体验,常常用夸张的形式和色彩来强调情感的冲击力。

表现主义作品经常反映社会上的不满和对现实的批判,代表人物有克林、符拉迪米尔等。

6.梵高星夜流派(19世纪末-20世纪初)梵高星夜流派是以荷兰画家梵高的作品为代表的一种艺术流派。

梵高的作品充满了浓郁的情感和个人的表达,运用了强烈的色彩和夸张的线条,同时也反映了他对于自然和人类生活的独特视角。

梵高的作品对20世纪的现代艺术产生了重大影响。

以上只是一些主要的艺术流派的案例,还有许多其他的艺术流派也都有其独特的形成和发展过程。

中外影视史中的风格流派演变中外影视史上存在许多风格流派,这些流派在不同的时期和地域产生并演变,对电影和电视剧的发展影响深远。

本文将回顾和分析中外影视史中几个重要的风格流派的演变,包括表演艺术流派、实验电影流派和商业大片流派。

表演艺术流派在中外影视史上起到了巨大的推动作用。

早期的电影和戏剧都是直接还原真实生活的形象,角色的表演形式往往较为夸张。

然而,随着时间的推移,表演艺术在电影和电视剧中逐渐演变为更具自然、真实的形式。

特别是在20世纪中叶,由斯坦尼斯拉夫斯基和杜克洛夫创办的莫斯科艺术剧院以及美国的斯特拉斯堡艺术剧院等都对表演艺术流派的形成和发展起到了积极的推动作用。

通过内心真实情感的表达和自然的身体语言,表演艺术流派使角色形象更具有感染力和信服力。

实验电影流派则是一种与传统叙事的电影风格形成鲜明对比的流派。

实验电影以其艺术性和独立性而闻名于世。

这种流派不拘泥于常规的故事结构,通过采用非传统的叙事手法,例如非线性结构、双重曝光、特殊镜头效果等,来表达导演的创意和个人观点。

实验电影在20世纪上半叶出现,在后现代主义思潮的推动下,这一流派的影响力逐渐扩大。

例如,《卓别林》是一部著名的实验电影,它通过视觉、音效和动作表演的各种组合来传达寓意和观点。

商业大片流派是指那些以商业利益为导向,并以观众需求为出发点的电影类型。

这种流派追求制作成本的回报与观众票房的成功,通常以大规模制作、制作价值观念鲜明、明星演员的参与以及观众大量的投入为特点。

商业大片流派在20世纪后期至21世纪初逐渐崛起,对电影产业的发展起到了重要的推动作用。

好莱坞电影是商业大片流派的代表,奇幻、动作、爱情等类型的大片都属于这一流派。

商业大片在传递娱乐性的同时,也探讨了许多社会问题和观念,丰富了人们对世界的思考和理解。

总之,中外影视史中的风格流派演变了电影和电视剧的发展轨迹,使其具备更丰富多样的形式和内容。

表演艺术流派通过真实自然的表演方式,赋予角色形象更多的感染力和可信度;实验电影流派以非传统的叙事手法和艺术性的表达,推动了电影艺术的创新和发展;商业大片流派则以商业利益为导向,满足观众的娱乐需求,并探讨了许多社会问题和观念。

第一节法国电影艺术的先驱者卢米埃尔兄弟——纪实主义电影传统梅里爱——戏剧化电影传统卢米埃尔和乔治·梅里爱电影观念的异同1、在卢米埃尔看来,电影是“再现生活”;梅里爱则认为电影能“改变生活”。

2、卢米埃尔表现现实生活完全是写实的、记录性的;梅里爱电影的戏剧美学追求却是充满幻想、虚构、是浪漫主义的。

总结:卢米埃尔倾向自然、模拟现实,是再现主义的;梅里爱倾向技术、改变现实,是表现主义的。

卢米埃尔可称之为电影纪录片的先驱;梅里爱则可称之为电影故事片的先驱。

百代芳森学派美学主张:描写普通人的生活,探求新手法,重视外景,接触社会问题等。

其中最为显著的是,特别重视一般群众,以他们为制片的主要对象。

艺术电影运动1、美学主张:要把更为严肃的艺术性带到电影当中来,要把那些伟大的文学家、音乐家、戏剧舞台艺术家介绍给电影观众。

这是一种电影的创作倾向。

2、代表影片:《吉斯公爵的被刺》3、贡献(1)提高了电影的艺术品位,是人们开始从美学的高度要求电影。

(2)提高了编、导、演的地位,特别是演员的表演要求。

(3)延长了影片的放映长度标准。

费雅德1、作品:《芳托马》(系列侦探片)2、美学观念:反对蒙太奇镜头组接,强调单个画面的创面调度和镜头表现。

(深、密、广)第二节法国的印象派和先锋派电影法国印象派1、美学主张:继承了齐卡等人确立的“通俗化”传统,接受了英国和瑞典电影的写实风格的影响,强调电影要真实反映普通人的生活和命运,反对豪华虚夸,提倡朴素真切的风格。

他们重视一般市民的爱好和要求,把他们看作自己创作的主要对象。

为了表达初始印象以及渗入期间的主观因素,在艺术形式方面也进行了许多创造性的探索,但不像先锋派那样热衷于形式主义实验。

2、代表人物路易•德吕克理论——“上镜头”理论、“面具”论作品——《沉默》、《西班牙的节日》、《狂热》、《流浪女》莱皮埃《黄金国》冈斯《车轮》、《拿破仑》谢尔曼•杜拉克夫人代表作:《无情的美人》和《太阳死亡》先锋派电影一、崛起的背景和原因1、现代主义思潮的兴起——尼采和弗洛伊德的学说——先锋艺术是表现危机的艺术第一次世界大战带来了西方社会传统观念和精神文明的危机,从而加速了19世纪末现代主义文艺思潮的发展,先锋派电影便应运而生。

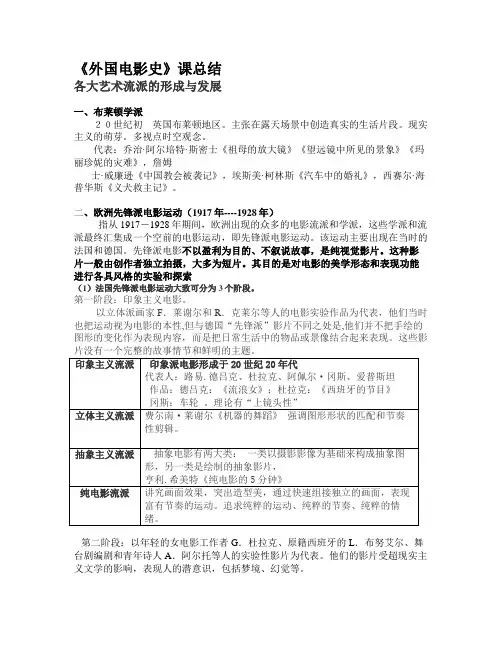

《外国电影史》课总结各大艺术流派的形成与发展一、布莱顿学派20世纪初英国布莱顿地区。

主张在露天场景中创造真实的生活片段。

现实主义的萌芽。

多视点时空观念。

代表:乔治·阿尔培特·斯密士《祖母的放大镜》《望远镜中所见的景象》《玛丽珍妮的灾难》,詹姆士·威廉逊《中国教会被袭记》,埃斯美·柯林斯《汽车中的婚礼》,西赛尔·海普华斯《义犬救主记》。

二、欧洲先锋派电影运动(1917年----1928年)指从1917-1928年期间,欧洲出现的众多的电影流派和学派,这些学派和流派最终汇集成一个空前的电影运动,即先锋派电影运动。

该运动主要出现在当时的法国和德国。

先锋派电影不以盈利为目的、不叙说故事,是纯视觉影片。

这种影片一般由创作者独立拍摄,大多为短片。

其目的是对电影的美学形态和表现功能进行各具风格的实验和探索(1)法国先锋派电影运动大致可分为3个阶段。

第一阶段:印象主义电影。

以立体派画家F.莱谢尔和R.克莱尔等人的电影实验作品为代表,他们当时也把运动视为电影的本性,但与德国“先锋派”影片不同之处是,他们并不把手绘的图形的变化作为表现内容,而是把日常生活中的物品或景像结合起来表现。

这些影第二阶段:以年轻的女电影工作者G.杜拉克、原籍西班牙的L.布努艾尔、舞台剧编剧和青年诗人A.阿尔托等人的实验性影片为代表。

他们的影片受超现实主义文学的影响,表现人的潜意识,包括梦境、幻觉等。

1929年后,法国电影的“先锋派”运动也转入纪录电影。

这种纪录电影很快就分为两种倾向:一种是以嘲讽社会现象为主,如法国导演J.维果的《尼斯景像》(1929~1930)主要是以怪诞的画面和奇特的剪辑,借实录的尼斯景像,嘲讽市内上流社会的生活丑态;(2)德国表现主义(1919---1924)德国表现主义电影从1919年一1924年大致经历了5年的时间。

这一电影美学流派同样受先锋主义文艺运动的影响。

德国表现主义开始于1910年的慕尼黑,首先在绘画中,而后在文学、戏剧、音乐及建筑艺术中相继出现,形成了一场文艺运动。

第三章各国电影流派所谓流派,指的是一批艺术家所拍摄的作品在思想倾向和创作方法等方面具有一致性或相似性的特点,在一定历史时期内的创作表现出大致相近的美学风貌和艺术气质。

这种现象在电影诞生的第五年(1900年)便开始形成,第一次出现在英国,后来扩展到欧洲其他国家。

第一节勃列顿学派这是外国电影史上记载的第一个流派,以反映社会面貌著称。

因为成员住在英国勃列顿这个地方而被命名为勃列顿学派。

一些年轻导演宣称要拍摄“真正生活的片断”,提出的电影口号是“我把世界摆在你的面前”,并创作了一批风格相近的短片。

片中的思想主题、人物形象十分相似。

人物形象,除一般电影中常见的人物外,主要是水手、矿工、囚犯、士兵等;形式技巧方面,对先进电影语言热情追求与探索,电影叙述手法不仅灵活大胆,敢于打破旧有的陈规老套,而且十分重视摄影机的创造作用,追求改变拍摄视点带来的新颖视觉效果。

代表人物:1、G.A.斯密士《祖母的放大镜》(1900年):远景与特写交错出现在同一个场面《望远镜中看见的景象》(1901年):一位男子对一对夫妇的窥视《玛丽.珍妮的灾祸》(1903年):内景与外景结合的典范2、詹姆斯.威廉逊《中国教会被袭记》(1901年):第一次采用若干个场景来表现一个完整的事件(营救场面),追逐与救援的主题以及两组不同的形象交替出现,产生了很强的戏剧性效果。

体现电影自由运动的特性,因而具有典型性意义,至今仍是很多电影类型的基本叙事方法。

这一学派的电影以反映现实生活和描写社会现实问题而闻名,主张电影应当反映社会问题并在艺术上对于电影语言的运用处于先锋地位而著称。

让摄影机处于不断运动中的观念成为电影艺术最重要的叙事内容与叙事手段,这些观念的艺术价值在于揭示了电影成为艺术的奥秘:电影是一门运动的艺术。

第二节先锋派先锋派运动,发生于20世纪20年代的欧洲,电影历史上第一个自觉探索电影本性和可能的发展前途及其表现美学,且对后世产生深远影响的运动。

艺术流派的类型艺术概论艺术流派是指在特定历史时期、特定社会背景下形成并具有独特风格的艺术创作方式和艺术思想体系。

不同的流派代表了不同的艺术表现形式和审美理念,反映了不同的艺术家对于现实世界的观察、认知和感受。

以下是对一些主要的艺术流派进行简单的介绍。

1.古典主义(Classicism):古典主义流派源于古希腊罗马艺术的复兴。

它追求艺术的和谐、对称和理性,强调人体的完美和神圣。

这一流派在西方艺术中影响深远,例如古希腊雕塑和文艺复兴时期的作品。

2.文艺复兴(Renaissance):文艺复兴是欧洲历史上的一次文化运动,强调人文主义、人的尊严和个体的价值。

文艺复兴艺术振兴了古希腊罗马时期的文化遗产,并注重透视、解剖和真实感的表现。

代表作品包括达·芬奇的《蒙娜丽莎》和米开朗基罗的《大卫》。

3.巴洛克(Baroque):巴洛克流派是17世纪欧洲的艺术风格,以其宏伟、富丽和夸张的特点闻名。

巴洛克时期的艺术作品充满了动态、运动和剧场感,表达了天堂、地狱和人类感情的复杂性。

代表作品包括伯纳尼尼的圣彼得大教堂广场和巴赫的管风琴作品。

4.新古典主义(Neoclassicism):新古典主义流派起源于18世纪的欧洲,它倡导从古代艺术中寻找灵感和规范,注重对称、比例和理性的表现。

新古典主义强调纯粹理性的美和艺术的普世价值,代表作品包括雅克-路易·大卫的《凯旋入巴黎的拿破仑》。

5.浪漫主义(Romanticism):浪漫主义流派源于18-19世纪欧洲,强调个人感情和主观体验,追求情感、幻想和自然的自由。

浪漫主义艺术作品具有强烈的情绪表达和戏剧性,代表作品包括德拉克洛瓦的《自由领导人》和贝多芬的《第九交响曲》。

6.印象派(Impressionism):印象派流派起源于19世纪末的法国,它试图在作品中捕捉瞬间的光影和色彩变化。

印象派作品注重观察生活细节,并使用明亮的色彩和短小的笔触来表达感受,代表作品包括莫奈的《睡莲》和德加的《舞蹈课》。

中外影视史中的艺术运动与电影风格演变影视艺术作为一种富有表现力和传达力的艺术形式,经历了多个艺术运动和电影风格的演变。

这些艺术运动和电影风格的兴起和变革不仅影响着电影创作和观影方式,更在很大程度上塑造了整个电影行业的发展轨迹。

本文将围绕中外影视史中的艺术运动与电影风格演变展开探讨。

第一部分:中外影视史中的艺术运动1.表现主义运动表现主义运动是德国表现主义艺术在电影领域的延伸,它更加关注情绪和感觉的表达,借助扭曲的视角、大胆的光影和夸张的表演来呈现作品的内在情感。

其中,德国导演弗里茨·朗的代表作《大都会》(1927)以其宏大的场景和极富表现力的影像语言成为了表现主义运动的经典之作。

2.新现实主义运动新现实主义运动主张从日常生活中汲取创作灵感,力图展现真实而无加工的影像。

意大利导演罗伯托·罗西里尼的作品《自行车失竊記》(1948)是新现实主义运动的代表作之一,通过真实的拍摄手法和聚焦于社会底层的故事来揭示人性的真实与复杂。

3. Nouvelle Vague(新浪潮)新浪潮是法国电影史上的一次重要艺术运动,旨在推翻传统电影的观念和语言,强调个人创作和反传统的实验精神。

让·吕克·戈达尔的《卓别林》(1963)以其自由探索和自我意识的方式成为了新浪潮运动的代表之作。

第二部分:中外影视史中的电影风格演变1. 黑白电影时代早期的电影多以黑白形式呈现,这个时期的电影注重剧情的叙述和角色塑造。

美国导演奥塔·普雷明格的《乱世佳人》(1939)以其精彩的情节和梦幻般的视觉效果成为了黑白电影时代的经典之作。

2. 彩色电影的兴起上世纪50年代,彩色电影开始兴起,电影工作者开始尝试利用色彩在作品中传达情感和氛围。

导演比利·怀尔德的《西区故事》(1961)以其明快的色彩和丰富的情感赢得了观众的喜爱。

3. 数字特效时代随着计算机技术的发展,数字特效开始被广泛应用于电影制作中,使得电影可以呈现出前所未有的视觉效果。

中外影视史中的流派发展与审美趋势在中外影视史中,各种不同的流派和审美趋势在影视作品中得以展现和发展。

这些流派和趋势的出现和演变不仅仅反映了时代的变迁和观众口味的改变,也反映了电影制作者对于表达方式的不同探索和尝试。

一、西方影视史的流派发展与审美趋势1. 运动早期:西方早期的无声电影时代主要以默片为主,如喜剧片、爱情片和西部片等。

这些电影较为简单直接,以肢体动作和拙劣的特效为主要表现手段,因此审美趋势主要追求的是故事情节的发展和角色的表演。

2. 法国新浪潮:20世纪60年代的法国新浪潮运动是西方电影史上的一大革新,在影片中探索了新的表现手法,如快速剪辑、非线性叙事以及对社会现实的关注等。

这些电影以其独特的风格和表达方式改变了传统的电影审美观念。

3. 好莱坞时代:从20世纪20年代开始,好莱坞成为世界电影的中心,许多经典的好莱坞电影以其制作精良、故事情节紧凑、视觉效果惊人等特点赢得了观众和评论家的青睐。

这些电影以其明确的目标和商业化的趋势,为电影发展树立了新的标杆。

二、中国影视史的流派发展与审美趋势1. 新时期的现实主义:新中国成立后的影视作品十分注重现实主义的表达,如《歌唱祖国》、《红高粱》等。

这些作品反映了社会的变革和人民的生活,审美趋势主要在于提炼出人们真实而生动的情感体验。

2. 第五代导演的文化探索:中国第五代导演代表了中国影视史上的一次重要突破,如张艺谋的《红高粱》和陈凯歌的《霸王别姬》等。

这些作品在中国电影中注入了更多的艺术化的元素和哲学性的思考,并以其独特的视觉效果和表达手法取得了较大的成功。

3. 当代商业片的崛起:近年来,中国电影市场的蓬勃发展促使商业片成为中国电影的重要组成部分。

这些商业片追求的审美趋势主要是大场面、特效化和快节奏的故事叙事,如《战狼》系列、《红海行动》以及《流浪地球》等。

三、流派发展与审美趋势的联系与影响不同流派和审美趋势的发展与变革往往是相互交织和相互影响的。

例如,法国新浪潮的影响不仅在西方电影中有所体现,也对中国导演产生了一定的启发。

电影艺术的风格及其发展电影艺术是电影创作中的一种风格,其风格之多样、风格之丰富、风格之复杂令人赞叹。

电影艺术是电影中最为鲜明的一个风格,它代表了电影的最高水平与程度,是现代艺术领域中最重要的组成部分之一。

一、电影艺术的发展历程电影艺术的发展经历了以下几个阶段:1、早期的黑白电影:电影刚问世时,由于技术条件限制,电影过于简单,早期的电影主要以展示人物和事件为主,不怎么注重人物性格及电影风格的表现。

2、经典电影时代:到了上世纪30年代,由于电影技术不断进步,电影的内容和制作都有了很大的进步,电影艺术也得到了重视和开发,经典电影时代由此诞生。

3、现代电影时代:在上世纪50年代,电影技术不断进步,电影制作的技术和艺术都达到了一个历史性的高潮,电影艺术进入了现代电影时代,这是电影艺术的全盛时期。

4、后现代电影时代:随着时间的推移,电影艺术也不断发展,特别是90年代以来,在全球化和信息时代的背景下,电影艺术进入了后现代电影时代。

二、电影艺术的风格种类1、形式表现主义风格:它强调以视觉效果、构图和色彩为主要表现手法,常运用夸张和异化手法强调画面的物理性,把角色的感情和人际关系抽象、泛化,用具象化的形式展示人物的内心世界。

2、内心现实主义风格:内心现实主义风格强调人物心理状态和心理冲突的表现方式,以精神意义来表现并深入探讨人物内部的世界,强化了感情渲染和细节描写。

3、社会现实主义风格:社会现实主义风格主张让电影呈现出真实社会的样貌和真实的社会现象,揭示现实中存在的问题,强调对社会问题的关注和思考,直观地展示真实的生活。

4、超现实主义风格:超现实主义风格以超现实的秩序和幻想为特征,它对现实生活进行了远离现实的解构,强调文学和方向艺术表现手法的融合,体现了超验、超越、离奇的精神状态。

三、电影艺术的发展特点1、风格特征复杂:电影艺术的风格特征非常复杂,有不同的风格类型和表现形式。

电影艺术的多样化和变幻多姿,是电影艺术得以充分发展和深入探讨的关键。

****外国电影理论总结****经典电影理论部分(一).法国印象派——先锋派电影思潮1.法国印象派——先锋派电影思潮(德)抽象电影抽象电影(法)纯电影(法)印象派电影(法)先锋派电影达达主义电影超现实主义电影法国20年代(1917——1928)的这场艺术运动的前期和后期有明显的不同。

前期的理论探索和艺术实践主要集中于对光的认识;而1925年以后,则倾向于抽象化。

所以将1925年以前的法国电影艺术运动称为“印象派”,而将1925年以后的法国学派成为先锋派。

不过,印象派电影一般被视为先锋派电影的前奏,甚至有人干脆把它归入先锋派,视为该运动的第一阶段。

20年代的先锋派电影运动是世界电影史上的第一次电影运动。

【名词解释:先锋派电影】不以营利为目的、不叙说故事、而主要对默片纯视觉形式的美学形态和表现功能进行各具风格的实验和探索的影片。

这种影片一般由创作者独立拍摄,大多为短片。

拍片活动开始于20世纪10年代末,于20年代进入鼎盛时期,在有声电影发明后,先锋电影趋于衰微,代之而起的是在拍片方式和艺术主张上大同小异的实验电影。

20年代的先锋派电影活动的中心是德国和法国;然而,以“复兴法国电影”为起点的这场先锋艺术运动,几乎从一开始就超越了民族电影的命题,而成为对电影艺术的表现潜能的多方面的论证。

其兴起的原因有二:一是好莱坞电影占领了欧洲的电影市场,使欧洲电影艺术上停止不前,桃祷 阆蜓现兀 馐沟门分薜?u>电影艺术家产生了振兴民族电影的愿望;二是一战?br /> 吹木 裎; 铀倭?9世纪末现代主义文艺思潮的发展,先锋派电影便应运而生了。

其主要流派包括未来主义、达达主义、超现实主义、构成主义、表现主义、抽象主义、立体主义、印象主义等。

他们的艺术主张是:①.反对商业电影,否定电影的大众化性质,使之成为供少数人玩赏、无功利目的的艺术品;②.搬用现代派文艺的各种主张和手法,并创造了诸如纯电影、绝对电影等术语,反映了逃避现实的抽象化、潜意识化倾向;具体的说可归结为四点:①.反对叙事,将情节纠葛和性格刻画列为电影的“敌对元素”,要求以抽象和空洞的抒情作为影片的全部内容,主张“非情节化”、“非戏剧化”;②.鼓吹通过联想的绝对自由达到“电影诗”的境界,排斥任何真实、任何理性的含义;③.描写梦幻的世界,即一个充满了潜意识活动的非理性世界;④.万物有灵论,把表现物放在比表现人更重要的位置上,排斥含义和逻辑。

《外国电影史》课总结各大艺术流派的形成与发展一、布莱顿学派20世纪初英国布莱顿地区。

主张在露天场景中创造真实的生活片段。

现实主义的萌芽。

多视点时空观念。

他们的主张是:表现真实的生活;口号是:“我把世界摆在你的眼前” 。

代表:乔治·阿尔培特·斯密士《祖母的放大镜》《望远镜中所见的景象》《玛丽珍妮的灾难》,詹姆士·威廉逊《中国教会被袭记》,埃斯美·柯林斯《汽车中的婚礼》,西赛尔·海普华斯《义犬救主记》。

物体在快速运动时, 当人眼所看到的影像消失后,人眼仍能继续保留其影像0.1-0.4秒左右的图像,这种现象被称为视觉暂留现象。

是人眼具有的一种性质。

二、欧洲先锋派电影运动(1917年----1928年)指从1917-1928年期间,欧洲出现的众多的电影流派和学派,这些学派和流派最终汇集成一个空前的电影运动,即先锋派电影运动。

该运动主要出现在当时的法国和德国。

先锋派电影不以盈利为目的、不叙说故事,是纯视觉影片。

这种影片一般由创作者独立拍摄,大多为短片。

其目的是对电影的美学形态和表现功能进行各具风格的实验和探索(1)法国先锋派电影运动大致可分为3个阶段。

第一阶段:印象主义电影。

以立体派画家F.莱谢尔和R.克莱尔等人的电影实验作品为代表,他们当时也把运动视为电影的本性,但与德国“先锋派”影片不同之处是,他们并不把手绘的图形的变化作为表现内容,而是把日常生活中的物品或景像结合起来表现。

这些影片没有一个完整的故事情节和鲜明的主题。

第二阶段:以年轻的女电影工作者G.杜拉克、原籍西班牙的L.布努艾尔、舞台剧编剧和青年诗人A.阿尔托等人的实验性影片为代表。

他们的影片受超现实主义文学的影响,表现人的潜意识,包括梦境、幻觉等。

第三阶段:1929年后,法国电影的“先锋派”运动也转入纪录电影。

这种纪录电影很快就分为两种倾向:一种是以嘲讽社会现象为主,如法国导演J.维果的《尼斯景像》(1929~1930)主要是以怪诞的画面和奇特的剪辑,借实录的尼斯景像,嘲讽市内上流社会的生活丑态;(2)德国表现主义(1919---1924)德国表现主义电影从1919年一1924年大致经历了5年的时间。

这一电影美学流派同样受先锋主义文艺运动的影响。

德国表现主义开始于1910年的慕尼黑,首先在绘画中,而后在文学、戏剧、音乐及建筑艺术中相继出现,形成了一场文艺运动。

特点:崇尚原始艺术的非实在的、装饰性的美,色彩浓重、明暗对比强烈。

艺术家采用变形、夸张和奇特的艺术语言,以表示对社会现实的愤然不满,从而构成一种内心恐惧、焦虑。

代表作:罗伯特·维内的《卡里加利博士》,其中表现主义的以几何图形作为造型的风格,布景和背景情调的一致,人物造型与布景的一致,光线阴影,视觉造型都为表现主义特征。

人物都是吸血鬼、大汉等。

还有《吸血鬼诺斯费拉杜》《三生记》《泥人哥连》。

德国现实主义倾向的电影:1、室内剧电影:室内剧电影借鉴了室内剧的术语。

代表作:卡尔·梅育《最卑贱的人》(编剧《卡里加利博士》编剧之一)利用布景,主题和环境发生变化,但还是无情的命运,不用表现主义而用现实主义的方式表现2、街头电影:现实主义创作态度,在街头拍电影,感兴趣的是社会环境而不是心理状态。

二、纪录电影学派三、前苏联蒙太奇流派他们在实验中往往得出相同的结论;1、蒙太奇可以制造人为景观(库里肖夫、维尔托夫)2、可以创造人(库列肖夫、维尔托夫)3、可以让时间倒流,即倒放拍摄的景物(维尔托夫、爱森斯坦)4,剪辑镜头的长度可以改变时间感觉(爱森斯坦、普多夫金)他们对蒙太奇的实验归结起来有三个主要功能:1叙事功能:比如交代情节,插一段回忆2,激发理性回应:联想、比喻3,情绪感染作用:风和日丽,阳光灿烂表示心情畅快;乌云密布,暴风雨出现表示灾难来临等。

但最大的功能在于通过蒙太奇剪辑可以阐明作者所要表达的思想立场及含义,(5)法国诗意现实主义(1930-1945)诗意现实主义的贡献:1、更新现实的观念。

最奇特,最具特色的方面。

2、景深镜头的运用与确立,他的实践为巴赞的“场面调度”的理论得到了证实,景深镜头的运用,对于“电影本体论”的发展影响很大。

3、发挥电影中文学的力量。

误识:1、忽视电影艺术的视听性。

2、艺术群体对个体的冲击意大利新现实主义运动(二次世界大战以后)新现实主义电影是在二战结束前后在意大利出现的,它一出现就受到了人们的注意,甚至令人震惊,其原因并不仅仅在于这一电影学派竟然异军突起于在经济、军事和政治上面临全面崩溃的一个法西斯主义国家中,更主要的是它完全以崭新的独特的表现风貌,突破了以往西方电影的部分传统或陈规。

代表作品:新现实主义的新现实主义电影的内容和形式:1,内容上主张反映抵抗运动和战后的现实生活,表现普通人。

2,形式上主张用纪实手法,将摄影机扛到大街上。

新现实主义电影的创作原则可以归纳为:1,内容是反映反法西斯斗争或战后意大利社会普遍的贫困和失业问题;2,描写的人物是普通人;3,具有强烈的纪实风格;4,普遍采用实地拍摄的方法;5,启用非职业演员等。

新现实主义的美学特征:1、记录性2、实景拍摄3、长镜头的运用4、关于非职业演员的运用5、结构形式(追求简单朴实的结构)6、地方方言的运用对世界电影的贡献:他提倡的纪实手法和表现普通人对后来电影的发展起了一定的影响作用。

意大利新现实主义电影及其美学主张,对后来的现实主义电影创作有一定影响;也为法国电影理论家巴赞的“纪实本性”和“长镜头”电影理论提供了理论依据,它的影响也是世界性的。

第三次电影运动:法国“新浪潮”与“左岸派”(五六十年代)新浪潮---作者电影创作特征:新浪潮有强烈的个人色彩;否定传统的道德观念;摄影侧重电影的照相性,侧重画面的新鲜感,拒绝功能主义或学究式的画面;剧作比较随意;风格追求报道式的摄影风格;音响大量的自然音响,真实感;剪辑注重长度、节奏。

快速剪辑,镜头之间衔接。

时空跳接。

长镜头的使用增加真实感。

特吕弗和夏布洛克的长镜头,戈达尔的跳接与快速剪辑。

人员构成:主要来自《电影手册》安德烈·巴赞,新浪潮精神之父。

理论著作《什么是电影》,主编《电影手册》其理论:一、电影是现实的渐进线。

二、场面调度的理论。

表演:非职业演员,不知名的演员。

总之对传统的电影语法毫不在意。

左岸派----作家电影一些从事电影已久的导演,如阿仑·雷乃、瓦尔达和科尔皮;和以文学创作为主,现在从事电影创作的人如格里叶、杜拉等构成的一个学派。

他们有较高的文化修养,住在塞纳河左岸,故称左岸派。

其成员:特点:侧重内心的描写,用意识流手法较多。

他们是文学和戏剧的革新派。

受到影响:1、接受了弗洛伊德的性心理学和潜意识学说的影响,表现人的真实。

2、接受了萨特的“存在主义”的影响,表现人与人,人与社会,人与人之间的关系。

3、伯格森“真觉主义”影响,强调非理性感受进入意识深处,强调知觉认识社会。

4、受到布莱希特的影响,对现实进行曲折的表现,以沟通内心的幻想。

主要的特征:主题:偏爱回忆,遗忘,记忆,试图把人的这种精神过程搬上银幕;描写人的责任性和自罪心,记忆总与历史事件相关。

《广岛之恋》中。

导演:从记录式的现实主义然后再转向纯精神的现实主义中去。

剪辑:最重要的美学革命。

《去年在马里昂巴德》百分之七十效果来自剪辑。

其一,取消传统电影的间歇法,如化入化除,取消过渡镜头,用跳接对时空,事件的人为压缩;其二,镜头位置的颠倒;其三、镜头的并列运用,先后不衔接甚至对立;其四、循环剪辑,有意识的重复。

音响:左岸派导演比新浪潮修养更高,所以对音乐和音响的细节考虑比较多。

表演:舞台演员充当,有意识拉开人与人的距离,采用间离效果。

摄影:没有统一的风格,但不用谷达尔的肩扛式。

讲究画面构图和布光,特别是雷乃得推镜头别具特色。

欧洲现代主义电影意大利、瑞典的现代主义电影主要代表人:(1)新德国电影“奥伯豪森宣言”:新德国电影运动的宣言。

1962年2月28日,德国奥伯豪森市举办第八届西德电影短片节。

来自慕尼黑的一批年轻导演起草宣言,要求与传统的商业电影决裂,创立德国新电影。

二十余位导演在宣言上签名。

新德国电影的两次高潮:六十年代;七八十年代。

德国青年电影的主要导演和作品:亚力山大·克鲁格代表作:《告别昨天》让-玛丽·斯特劳布代表作:《没有和解》 (1 965)《安娜·玛格达列娜·巴赫的纪事》(1968)新电影主要导演:美国新电影60年代末、70年代初终于出现了一个历史性的转折:由旧好莱坞走向新好莱坞新好莱坞电影的创作特点:1,对好莱坞传统电影模式的颠覆。

尤以类型片表现明鲜。

《邦妮和克莱德》2,追求内容的真实性。

新好莱坞电影的一个重大变化是追求内容的真实性。

独立电影的特性按《世界电影美学思潮》中所说,独立电影在“制作方式上由好莱坞体系之外出资、拍摄和发行。

内在精神上体现与好莱坞道德和形式观念不同的独立精神,即体现作者的个性”。

六七十年代纽约出现的一批电影新人,主创人员是纽约大学电影学院培养的有才华的导演兼剧作家。

创作融新浪潮电影与好莱坞电影制作风格为一体,含蓄叙事,关注社会政治、历史、伦理等问题,注重人际心理关系和内心矛盾。

叙事与内省相结合。

独立电影主要导演和代表作世界电影流派1、布莱顿学派20世纪初英国布莱顿地区。

主张在露天场景中创造真实的生活片段。

现实主义的萌芽。

多视点时空观念。

代表:乔治·阿尔培特·斯密士《祖母的放大镜》《望远镜中所见的景象》《玛丽珍妮的灾难》,詹姆士·威廉逊《中国教会被袭记》,埃斯美·柯林斯《汽车中的婚礼》,西赛尔·海普华斯《义犬救主记》。

2、欧洲先锋派20世纪初强调先锋性和纯粹性,过分注重抽象的画面造型以及视觉情绪节奏;反对电影商业化,主张电影是小众的无功利的纯粹艺术品;反对叙事,反对情节和人物刻画,主张以抽象的图形、唯美的形式和空洞的抒情做为全部内容。

反对理性,喜欢联想,拒绝现实,喜欢梦幻。

包括:法国印象主义、超现实主义,德国表现主义代表人物,德吕克,爱浦斯坦、杜拉克、慕西纳克。

代表作:费南·莱谢尔《机器的舞蹈》,雷内·克莱尔《休息节目》,路易·布努艾尔《一条安达鲁狗》,谢尔曼·杜拉克《贝壳与僧侣》,罗伯特·维内的《卡里加里博士》。

3、电影眼睛派20世纪20年代初苏联反对故事片的一切虚构,不要职业演员,不要人工布景,一切按照生活原貌,摄入生活即景;强调生活的诗意,用蒙太奇处理生活本身的节奏和诗情。

代表人物代表作:吉加·维尔托夫,《面包的故事》《列宁逝世一周年》《前进吧,苏维埃》《关于列宁的三支歌》。