小儿推拿调理脾胃(一)

- 格式:ppt

- 大小:10.32 MB

- 文档页数:42

小儿推拿处方一.腹泻治疗(1)寒湿泻:补脾经、推三关、补大肠、揉外劳、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、按揉足三里。

【另】肠鸣腹痛重者加揉一窝风、拿肚角;体虚加捏脊;警惕不安加清肝经、掐揉五指节。

(2)湿热糠:清脾胃、清大肠、清小肠、脱六腑、搓中枢、搓龟尾。

(3)伤食泻:补脾经、清大肠、揉板门、运内八卦、揉中脘、摩腹、揉天枢、揉龟尾。

(4)脾虚糠:迁调脾经、迁调大肠、发推三关、摩腹、搓脐、推向七节骨、搓龟尾、揉脊。

【另】肾阳虚者提滋阴经、搓外劳。

消化不良加运内八卦;长糠远不止者提按搓百会。

二.痢疾治疗(1)湿热痢:清胃经、清大肠、清小肠、脱六腑、清天河水、发推下七节骨、分后阴阳、运内八卦、清肺经、搓天枢。

【另】腹痛甚者加拿肚角。

(2)寒湿痢:补脾经、补大肠、揉外劳、推三关、分阴阳、摩腹、按揉足三里。

三.咳嗽化疗(1)寒吐:补脾经、横纹推向板门、揉外劳、推三关、推天柱骨、揉中脘。

(2)冷调侃:清脾胃、清大肠、脱六腑、运内八卦、横位推至板门、发推天柱骨、发推下七节骨。

(3)伤食吐:补脾经、揉板门、横纹推向板门、运内八卦、揉中脘、分腹阴阳、按揉足三里。

四.腹痛化疗(1)寒痛:补脾经、揉外劳、推三关、摩腹、掐揉一窝风、拿肚角。

(2)伤食苦:迁调脾经、清大肠、搓板门、运内八卦、搓中脘、搓天枢、分腹阴阳、拎肚角。

【另】呕吐者提发推天柱骨、横纹推至板门;咳嗽者加退六腑、清天河水。

(3)虫痛:揉一窝风、揉外劳、推三关、摩腹、揉脐。

【另】腹痛甚者加按揉脾俞或背俞部压痛点。

(4)阴虚腹痛:迁调脾经、滋阴经、发推三关、搓外劳、搓中脘、搓脐、按搓足三里。

五.疳积治疗(1)积滞受伤脾:迁调脾经、搓板门、发推四横纹、运内八卦、搓中脘、分腹阴阳、搓天枢、按搓足三里。

(2)气血两亏:补脾经、推三关、揉外劳、运内八卦、掐揉四横纹、按揉足三里、揉中脘、捏脊。

【另】五心烦热,盗汗,舌红光剥,阴液不足者,宜去推三关、揉外劳,加清肝经、补肾经、揉上马、运内劳宫;烦躁不安加掐揉五指节、清肝经;口舌生疮加掐揉小横纹;目赤多泪,隐涩难睁者加清肝经、揉肾纹;若兼见咳嗽痰喘,加推肺经、推揉膻中、肺俞;便溏加补大肠;便秘加清大肠、推下七节骨。

治疗宝宝胃口差、消化不良的小儿推拿按摩保健方法:要求:1、每天推拿按摩约5~10分钟即可,应坚持3个月以上。

2、本手法不宜在饭前空腹或饭后立即进行。

3、推拿按摩时,室内温度应在22摄氏度以上,防止宝宝着凉。

4、小儿推拿按摩的手法应轻重适宜,不要让宝宝觉得不舒服。

第一步按揉推四横纹:四横纹穴位于手掌面食、中、无名、小指的第一指间关节横纹处。

操作时,医者左手握住小儿的手指,用右手食指或中指指端分别按揉四横纹穴,约2~3分钟;也可推四横纹穴,将小儿四指并拢,医者用右手拇指自小儿的食指横纹处推向小指横纹,推50~100次。

此法具有调中行气、和气血、除胀满的作用。

按揉推板门穴:板门穴位于小儿手掌大鱼际处。

操作时,医者左手握住小儿的手指,用右手拇指蘸滑石粉,按揉板门穴。

按揉时,顺逆时针皆可;也可使用推法,由拇指指根推向腕横纹可止泻,由腕横纹推向拇指指根能止呕,来回推可调整脾胃功能。

按揉2~3分钟,推50~100次。

推脾经穴:脾经穴在小儿拇指桡侧面。

操作时,医者左手中指或无名指夹住小儿左手四指,再以拇指与中指捏住小儿拇指,医者用右手拇指蘸滑石粉后,直推小儿脾经穴,从拇指指尖推向拇指根,推50~100次,单方向直推,不宜来回推。

此法具有健脾和胃的功能。

按摩掌心:操作时,医者左手握住小儿的手指,用右手拇指蘸滑石粉,按摩小儿掌心50~100次,按揉时,顺逆时针皆可。

第二步腹部按摩:小儿采取平卧位,医者用右手四指或手掌,在小儿腹部,以脐为中心,做圆周运动。

顺大肠方向为泻,适宜大便偏干者;逆大肠方向为补,适宜大便偏稀者;一般多选择顺逆各半,约按摩50~100次。

操作时,手法不宜过重,应轻重适宜;医者手不宜过凉,应温暖。

此法有调脾和胃的作用。

第三步足底按摩(揉涌泉穴):涌泉穴在脚心,屈趾时,足掌心前正中凹陷中。

医者用中指、食指或拇指指端揉该穴,按揉时,顺逆时针皆可。

按揉2~3分钟。

此法有止吐泻、调脾胃的功能。

其他方法:捏脊的部位捏脊的部位主要在背部脊柱及两旁,脊柱在背部的正中,是经络中的督脉所在,脊柱的两侧是足太阳膀胱经循行的路线,经络穴位有风府、大椎、腰俞、至阳、命门、腰阳关、八、背俞穴等。

小儿脾胃病的推拿调理及临床应用一、小儿生理病理特点(一)五脏特性万全提出小儿:“五脏之中肝有余,脾常不足肾常虚,心热为火同肝论,娇肺遭伤不易愈。

”这一论述明确提出小儿五脏特性是:肺脏娇嫩,脾常不足,肾常虚,肝常有余,心常有余。

1. 脾常不足1.1 生理方面:脾(胃)的形态和功能尚未完善成熟,而小儿生长发育迅速,生长旺盛,对水谷精微,营养物质的需求量相对较多,且日渐增多,故而脾胃的形态和功能与日渐增多的需求相较,在生理上就常显不足。

1.2 病理方面:在小儿脾胃运化能力相对较弱的基础上,加之小儿乳食不知自节,稍有喂养失当,则易为乳食所伤而患伤食、食积、呕吐、腹痛、泄泻、疳症等脾胃病症。

2. 肺脏娇嫩2.1 生理方面:脾与肺为母子关系,肺气的充足需脾气的充养,小儿“脾常不足”,抗病功能较弱,难以充养肺气,故肺气亦不足,卫外不固,此即生理之肺脏娇嫩。

2.2 病理方面:生理上肺的卫外功能相对不足,加之小儿寒暖不知自调,稍有护养失宜,则每易为外邪、时疫之邪所侵,不论从口鼻而入,还是从皮毛而受,均易先犯于肺,而发感冒、咳嗽、肺炎喘嗽、哮喘等肺系疾病。

3. 肾常虚3.1 生理方面:肾为先天之本,小儿生长发育、抗病能力及骨髓、脑髓、发、齿、耳等的发育都与肾有关。

小儿先天肾气未盛,气血未充,肾气随年龄的增长逐渐充盛。

即为肾常虚。

3.2 病理方面:由于先天肾精未充,故小儿常见与先天肾气不足有关的疾病,如五迟、五软、遗尿、解颅等。

后天患病之后,日久则较成人更易发生肾气虚衰之症。

4. 肝常有余4.1 生理方面:肝属木,旺于春,主生发少阳之气,生理的肝常有余是指小儿生发之气旺盛的特征。

同时由于肝肾同源,生理上肝得肾水济济而不过于亢盛。

4.2 病理方面:小儿易动肝风。

5. 心常有余5.1 生理方面:心主神明,心属火,属阳,小儿体属纯阳,生长发育迅速,心阳自然有余。

5.2 病理方面:小儿患病心火易炎,邪易内陷心包,上扰神明,临床表现出现烦躁不安,甚至蒙蔽心包,发生神志昏迷。

小孩补脾怎么推拿:这样给宝宝补脾胃的方法1、补脾经脾主运化,脾主运化,为身体生化之源,所以要补脾,首先要调脾经。

脾经又称脾经络。

经常按揉,有健脾和胃、补中益气、通络止痛、补中益气,利水消肿的作用。

用拇指或食指指腹按揉脾经穴位3-5分钟,以皮肤发红发热为止。

2、补脾经脾在人体中起着非常重要的作用,如果脾出现了问题,不仅会影响人的身体健康,同时还会影响人体健康。

脾是人体重要的消化、吸收、运输等重要器官,因此如果脾出现了问题,身体的营养就会不良,从而影响人体健康。

中医认为,脾主运化。

如果脾出现了问题,会影响人体健康。

因此,在日常生活中要注重保养脾胃,可以多吃健脾的食物,如小米、薏米、芡实、红薯等。

脾虚的症状表现主要表现为乏力、食少腹胀、溏稀、四肢无力、面色萎黄、气短、心悸气短。

因此在日常生活中要注重调理脾胃,可以选择健脾食物。

3、食疗脾是身体内脏的后天之本,脾的功效可以说是相当的多的,但是如果脾出现问题,就会影响人体健康。

因此,在日常生活中要注重保护脾胃,可以多食用健脾食物,如茯苓、山药、薏米、红薯、山药等。

食疗是比较有效的,可以选择食用健脾养胃、补脾益气的食物,如山药、芡实、莲子、大枣等。

食疗是比较简单的,但是需要注意的是,脾不能乱吃,要根据自己的情况来选择食疗。

4、保温杯泡茶人体的体温在37度左右,而脾的功能是正常运化的,如果脾出现了问题,人体内的热量会过多,从而导致人体出现口渴、咽干、腹胀、腹痛、消化不良等症状。

因此,在日常生活中要注重保温杯泡茶,可以选择饮用健脾的茶饮,如枸杞茶、菊花茶。

5、补脾益气脾脏的作用非常的大,尤其是脾脏功能出现衰退的时候,就会影响人体健康。

因此,在日常保护脾胃时,要注意补脾益气,可以多吃健脾的补脾益气的食物。

比如大枣、山药、扁豆、薏米、大豆等食物。

食疗是非常有效的,可以选择健脾益气、补脾益这样给宝宝补脾胃的方法孩子不好好吃饭,不仅让妈妈的胃口大开,还会导致孩子出现厌食,厌食的表现。

小儿推拿补脾手法图解小儿补脾胃推拿手法小儿脾胃娇弱,外感或内伤都容易使脾胃功能紊乱,出现食欲不振,泄泻,消瘦等病症,还易发生腹痛腹泻等消化道疾病,通过中医推拿法可有效保护小儿脾胃,下面就来看看小儿推拿补脾手法。

揉脐(神阙)

定位:肚脐。

推拿手法:用食指端或掌根置脐部依顺时针或逆时针方向揉之,称揉脐;以食指,中指,无名指端摩或以掌心摩均称摩神阙,用拇指和食指,中指抓住肚脐抖揉,亦称揉脐,揉100-300次,摩五分钟。

功效:揉脐,摩脐能健脾和胃,温阳散寒,补益气血。

多用于腹痛,腹胀,吐泻,食积,便秘,肠鸣。

揉按中脘

定位:位于上腹部,前正中线上,当脐上4寸。

推拿手法:用手掌按揉中脘100-20次,以局部皮肤发热为度。

功效:揉,摩中脘能健脾和胃,消食和中;临床常用于泄泻,呕吐,腹胀,腹痛,食欲不振等病患。

摩腹

定位:腹部。

推拿手法:以双手拇指沿肋弓角边缘或自中脘至脐,向两旁分推,称为推阴阳。

用掌或四肢摩,称摩腹。

功效:摩腹,分推腹阴阳能健脾和胃,理气消食,对于小儿恶心,呕吐,腹泻腹痛,厌食,消化不良有缓解作用。

揉按脾俞

定位:位于背部,当第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

推拿手法:用拇指指腹以顺时针方向揉按脾俞50-100次,以局部有酸胀感为度。

功效:揉脾俞能健脾和胃,助运化,消水湿。

常用于治疗脾胃虚弱,乳食内伤,消化不良等症。

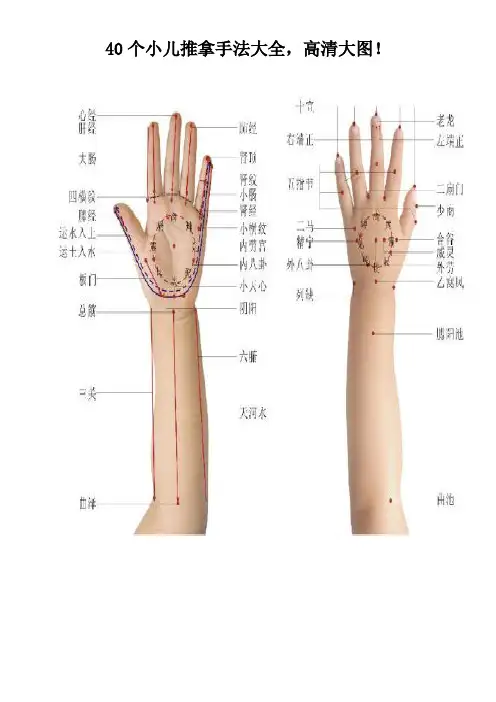

40个小儿推拿手法大全,高清大图!

一、脾经(脾土)

位置:①在拇指桡侧缘末节,自指尖至指间关节横纹处(用于直推法补脾经);②在拇指桡侧缘自指尖至指根(用于直推法清补脾经);③在拇指的螺旋面(用于旋推法补脾经)。

操作:术者用左手的无名指和小指夹住小儿手,食指和拇指捏住小儿拇指,用右手拇指推之。

①直推法:将小儿拇指屈曲,自指尖推至指间关节横纹处,称补脾经(或补脾土);②将小儿拇指伸直,自指根至指尖来回推,称清脾经(或清补脾经)。

③旋推法:拇指面旋推,顺时针方向为补,逆时针方向为泻。

一般用300~500次。

作用:脾为后天之本,补之可补虚扶弱,补血生肌,进饮食,化痰涎,助消化,止泻痢;清之可清热利湿,消食化积。

主治:食欲不振,呕吐,泄泻,疳积,痢疾,惊厥,黄疸,湿痰,痿证,疹、痘不出,改变面色等。

说明:经实验证明:推补脾经有以下作用:①对胃蠕动有促进作用;②可使胃液的酸度增高;③可使胃蛋白酶分泌增加;④对淀粉酶作用不明显。

小儿推拿积食调理案例小儿推拿积食调理案例:1. 案例一:小明,男,3岁,积食表现为食欲不振、腹胀、大便干燥。

经推拿调理后,采用推腹、揉腹、拍背等手法,促进小明的消化功能,改善腹胀症状,恢复正常的排便。

2. 案例二:小红,女,4岁,积食表现为食欲不振、腹痛、大便困难。

经推拿调理后,采用揉腹、按摩腹部穴位等手法,刺激小红的消化系统,缓解腹痛症状,顺利排便。

3. 案例三:小亮,男,2岁,积食表现为食欲不振、腹泻、大便稀烂。

经推拿调理后,采用推腹、拍背、捏脊等手法,调整小亮的消化功能,改善腹泻症状,恢复正常的大便。

4. 案例四:小芳,女,5岁,积食表现为食欲不振、腹胀、大便干燥。

经推拿调理后,采用推腹、揉腹、拍背等手法,刺激小芳的消化系统,改善腹胀症状,恢复正常的排便。

5. 案例五:小强,男,3岁,积食表现为食欲不振、腹痛、大便困难。

经推拿调理后,采用揉腹、按摩腹部穴位等手法,促进小强的消化功能,缓解腹痛症状,顺利排便。

6. 案例六:小丽,女,2岁,积食表现为食欲不振、腹泻、大便稀烂。

经推拿调理后,采用推腹、拍背、捏脊等手法,调整小丽的消化系统,改善腹泻症状,恢复正常的大便。

7. 案例七:小健,男,4岁,积食表现为食欲不振、腹胀、大便干燥。

经推拿调理后,采用推腹、揉腹、拍背等手法,促进小健的消化功能,改善腹胀症状,恢复正常的排便。

8. 案例八:小欣,女,5岁,积食表现为食欲不振、腹痛、大便困难。

经推拿调理后,采用揉腹、按摩腹部穴位等手法,刺激小欣的消化系统,缓解腹痛症状,顺利排便。

9. 案例九:小晶,女,3岁,积食表现为食欲不振、腹泻、大便稀烂。

经推拿调理后,采用推腹、拍背、捏脊等手法,调整小晶的消化系统,改善腹泻症状,恢复正常的大便。

10. 案例十:小良,男,2岁,积食表现为食欲不振、腹胀、大便干燥。

经推拿调理后,采用推腹、揉腹、拍背等手法,促进小良的消化功能,改善腹胀症状,恢复正常的排便。

儿童中医穴位按揉方法一(总3页)

--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可--

--内页可以根据需求调整合适字体及大小--

儿童中医穴位按揉方法一

6、12月龄——按摩腹部和捏脊

1.摩腹

⑴位置:腹部(图1)。

⑵操作:用手掌掌面或示指、中指、环指的指面附着于小儿腹部,以腕关节连同前臂反复做环形有节律的移动,每次1~3分钟。

⑶功效:具有改善脾胃功能,促进消化吸收的作用。

2.捏脊

⑴位置:背脊正中,督脉两侧的大椎至尾骨末端处(图2)。

⑵操作:操作者用双手的中指、环指和小指握成空拳状,示指半屈,拇指伸直并对准示指的前半段。

(3)功效:具有消食积、健脾胃、通经络的作用。

图1 图2

儿童中医穴位按揉方法二

18、24月龄——按揉迎香、足三里穴

1.按揉足三里

⑴位置:在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指处。

⑵操作:操作者用拇指端按揉,每次1-3分钟。

⑶功效:具有健脾益胃、强壮体质的作用。

2.按揉迎香穴

⑴位置:在鼻翼外缘中点旁,当鼻唇沟中

⑵操作:双手拇指分别按于同侧下颌部,中指分别按于同侧迎香穴,其余3指则向手心方向弯曲,然后使中指在迎香穴处做顺时针方向按揉,每次1~3分钟。

⑶功效:具有宣通鼻窍的作用。

图1 图2

儿童中医穴位按揉方法三

30、36月龄——按揉四神聪穴

⑴位置:在头顶部,当百会前后左右各旁开1寸处,共4穴。

⑵操作:用手指逐一按揉,先按左右神聪穴,再按前后神聪穴,每次1~3分钟。

⑶功效:具有醒神益智的作用。

小儿推拿调理宝宝脾胃一、孩子面色发黄或因脾胃虚弱捏脊疗法可治疗脾胃虚弱偏内寒的患儿要养成吃热饮的习惯,不可过多食用酸奶,以免破坏肠道酸碱平衡。

可以多吃山药、芋头、南瓜、薏米,少吃油腻生冷之品。

家庭用药可用参苓白术散、婴儿健脾散等中成药。

偏内热的患儿要少吃干燥、油炸、辛辣食物,不过量喝流质蛋白饮食如牛奶,多吃南瓜、胡萝卜、海带等食物。

家庭用药可选小儿化积口服液以达到清热消食的作用,或间断服用肥儿丸,该药有清热、消食、通便的作用。

家长要切记,切不可因宝宝大便干,而过食寒凉类药物。

捏脊疗法有良效对于此类患儿,推拿捏脊有很好的疗效。

具体做法是用双手的中指、无名指、小指握成空拳状,食指半屈,拇指伸长,然后捏起儿童背部皮肤约0.5~1厘米,从下往上推进。

如此反复,每天1~2次。

推拿可调整胃肠机能,使人体经络得以疏通,气血周流如常,机体抗病能力增强,达到防病治病目的。

捏脊有健脾助消化和强壮作用,可以改善食欲、预防感冒、增强体质。

对孩子来说,痛苦少,易接受。

二、小儿脾胃养护讲究章法小儿胃炎是儿科门诊的常见病,3-6岁的学龄前儿童为多见,近年来有逐年增多的趋势。

原因大多与小儿的不良饮食习惯有关。

副鼻窦炎、龋齿、扁桃体炎等鼻腔、口腔、咽喉的急慢性炎症刺激也可引起胃黏膜炎症。

幽门螺旋杆菌阳性者还与其父母与家庭其他成员感染有关。

某些药物也可引起胃黏膜的损伤,如抗生素。

就诊的患儿常主诉腹痛、腹胀,多为隐痛,也有少数孩子诉刺痛或剧痛。

常发生在进食后,也可以发生在食前饥饿时,没有一定的规律。

年幼儿童诉说不出准确的腹痛部位,有的以哭吵示意。

体检时在中上腹常有较固定的压痛。

由于疼痛和消化功能减退,患儿的面色少华,有食欲不振、体重减轻和学习易疲劳等表现。

其他症状还有呕吐、反酸、恶心、打嗝、嗳气等。

1、热而软的饮食调养胃病的治疗遵循“三分治七分养”。

中医认为“五谷养胃”,粮食对于肠胃最有好处。

同时要注意主食与辅食的比例。

一般来说,小儿胃炎的饮食宜热宜软。

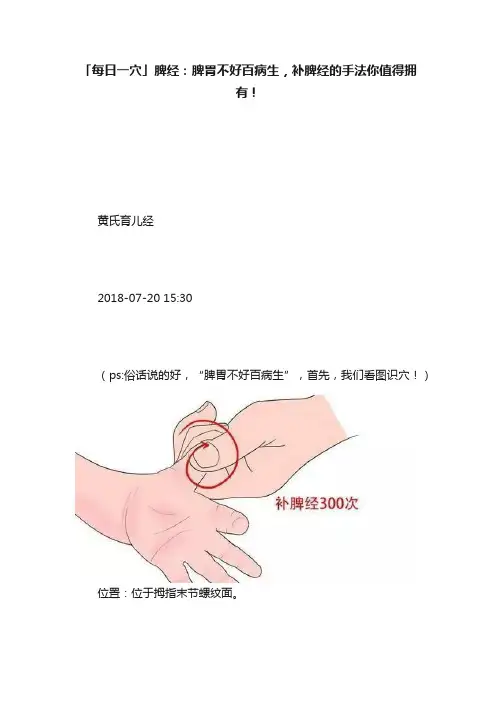

「每日一穴」脾经:脾胃不好百病生,补脾经的手法你值得拥

有!

黄氏育儿经

2018-07-20 15:30

(ps:俗话说的好,“脾胃不好百病生”,首先,我们看图识穴!)

位置:位于拇指末节螺纹面。

操作:用左手握住宝宝的左手,用右手拇指螺纹面贴在小儿拇指螺纹面上做旋推,称为补脾经;妈妈们用左手握住宝宝的左手,用右手拇指螺纹面贴在小儿拇指螺纹做向心性直推,称为清脾经;旋推与直推结合推之,称为清补脾经。

一般需要旋推300~500次。

功效:补脾经能健脾胃、补气血。

常用于缓解脾胃虚弱、气血不足而引起的食欲不振、精神萎靡、消化不良等症。

小儿脾胃虚弱,不宜攻伐太过,一般情况下,脾经多用补法,体壮邪实者才能用清法。

另外,小儿体虚,疹出不透时,推补本穴,可使隐疹透出,但手法易快而重。

⼩⼉推拿脾胃虚弱、便秘,运⽔⼊⼟了解⼀下!⼩⼉的⾝体和成⼈相⽐,形体还未成型,各⽅⾯都还未发育完全,也就是中医所说的⼩⼉⽣理特点:脏腑娇嫩,形⽓未充。

家⾥有孩⼦,家长们都会对其⾮常关⼼,天冷了是不是得加⾐服啊,别让风吹到了,可千万别受凉感冒了;吃的东西可不可⼝,能不能消化啊,别吃坏了等等。

不过好在⼩孩⼦脏⽓清灵,易趋康复。

所以啊,不管是治病还是保健,推拿对于⼩孩⼦来说是再好不过了。

今天我们继续为⼤家介绍⼩⼉推拿的⽳位——运⽔⼊⼟。

运⽔⼊⼟,听到这个名字是不是觉得很奇怪,⽔是怎么到⼟⾥去的呢?其实这是⼀个⽳位,因为操作的⽅向⽽命名的名字。

五⾏中的⽔和⼟,分别对应肾和脾,⽽⼩⼉的⼿指,⼩指是肾,⼤指是脾,这么⼀来,⼤家就懂了,运⽔⼊⼟是指从⼩指运到⼤指。

在古《⼩⼉按摩经·⼿诀》:“以⼀⼿从肾经推去,经兑、⼲、坎、⾉⼟脾⼟按之,脾⼟太旺,⽔⽕不能既济,⽤之,盖治脾⼟虚弱。

”⽤治脾胃虚弱,⾷⾕不化等证。

《幼科推拿秘书.推拿⼿法名》:“⼟者胃⼟也,在门⽳上,属⾉宫;⽔者肾⽔也,在⼩指外边些。

运者以我⼤指,从⼩⼉⼩指侧巅,推往⼲、坎、⾉也。

此治能治⼤⼩便结。

”上⾯记载和介绍了运⽔⼊⼟的操作⽅法和作⽤,是可以⽤于脾胃虚弱和便秘的。

运⽔⼊⼟【部位】在⼿掌⾯,⼩指尺侧缘沿⼿掌边缘⾄拇指桡侧尖端成⼀弧形曲线。

【操作⽅法】⽤左⼿握住患⼉左⼿⼿指,使⼿掌向上,⽤右⼿拇指侧⾯,⾃患⼉⼩指端循⼿掌边缘,向上推运⾄拇指端为⼀遍。

操作100-300遍。

【操作演⽰】【功效作⽤】健脾助运,润燥通便。

多⽤于久病、虚证。

【主治】常⽤于由于脾胃虚弱导致的完⾕不化(腹泻且粪便中夹有⼤量未消化的⾷物),腹泻、便秘等症。

脾常不⾜是⼩⼉脾胃之主要特点,不⾜并不是病理的虚弱,⽽是⼀种⽣理状态。

因此,在给孩⼦吃东西的时候要注意,不要过多,超出了脾胃的运化功能,反倒会出现其他的情况,在《育婴家秘·调理脾胃》中记载“所以调理脾胃者,节其饮⾷,适其寒温,为中和之道也。

小儿推拿常用穴位:手掌及上肢屈面1、脾经【位置】拇指末节罗纹面。

【操作】旋推或将患儿拇指屈曲,循拇指桡侧边缘向掌根方向直推为补,称补脾经;由指端向指根方向直推为清,称清脾经。

补脾经、清脾经统称推脾经。

【次数】 100到500次。

【主治】腹泻、便秘、痢疾、食欲不振、黄疸等。

【临床应用】(1) 补脾经能健脾和胃,补气养。

用于脾胃虚弱,气血不足而引起的食欲不振,肌肉消瘦,消化不良等症。

(2) 清脾经能清热利湿、化痰止呕。

用于湿热熏蒸、皮肤发黄、恶心呕吐、腹泻、痢疾等症。

(3) 小儿体虚、正气不足,患斑疹热病时,推补本穴,可使稳疹透出,但手法宜快,用力宜重。

2、心经【位置】中指末节罗纹面。

【操作】旋推为补,称补心经;向指根方向直推为清,称清心经。

补心经和清心经统称推心经。

【次数】 100到500次。

【主治】高热昏迷、五心烦热、口舌生疮、小便赤涩、心血不足、惊烦不安等。

【临床应用】(1)清心经能清热退心火。

常用于心火旺盛而引起的高热神昏、面赤口疮、小便短赤等,多与清天河水、清小肠经等合用。

(2)本穴宜用清法,不宜用补法,恐动心火之故。

若血气不足而见心烦不安、睡卧漯晴等症,需要补法时,可补后加清,或以补脾经代之。

3、肝经【位置】食指末节罗纹面。

【操作】旋推为补,称补肝经;向指根方向直推为清,称清肝经。

补肝经和清肝经统称推肝经。

【次数】100到500次。

【主治】烦躁不安、惊风、目赤、五心烦热、口苦咽干等。

【临床应用】(1) 清肝经能平肝泻火,息风镇惊,解湿除烦,常用治疗惊风、抽搐、烦躁不安、五心烦热等症。

(2) 肝经宜清不宜补,若肝经虚应补时则需补后加清,或以补肾代之,称为滋肾养肝法。

4、肺经【位置】无名指末节罗纹面。

【操作】旋推为补,称补肺经;向指根方向直推为清,称清肺经。

补肺经和清肺经统称推肺经。

【次数】100到500次。

【主治】感冒、发热、咳嗽、胸闷、气喘、虚汗、脱肛等。

【临床应用】(1)补肺经能补益肺气。

小儿推拿特定穴腧穴是人体脏腑经络之气输注聚集于体表之所,是治疗疾病的关键所在。

小儿推拿的穴位不仅有经穴、经外奇穴、经验穴等,还有部分穴位是推拿学所特有的,称为特定穴。

这些特定穴成点、线、面分布。

小儿推拿分布特点以肘膝以下为多,这些穴位是古人在长期实践中逐步探索出来的,历代医家的见解各有不同,因此一个穴名的位置互有出入,或者一个穴位有几个穴名,穴名的含义与操作方法亦众说纷纭。

小儿推拿穴位与反射疗法的反射区不同。

头面部穴位开天门位置:两眉中至前发际成一直线操作:两拇指交替推至发际。

次数:100-200次作用:发汗解表。

用于感冒或发烧初起。

推坎宫位置:自眉心至眉梢成一横线操作:两拇指自眉心向眉梢分推次数:100-200次作用:发汗解表运太阳(揉)位置:眉后凹陷处操作:揉法或运法次数:50---100次作用:发汗解表。

揉耳后高骨位置:乳突后缘高骨下凹陷中操作:揉法、掐法、拿法、运法次数:50—100次作用:发汗解表。

天柱骨位置:颈后发际正中至大椎成一直线操作:食中二指指面自上向下直推次数:100-500次作用:发热,呕吐山根位置:两目内侧之中,鼻梁低洼处操作:掐法次数:作用:诊断作用。

山根青为惊风或受寒囟门位置:操作:摩法次数:100次,单用此穴,可不拘次数作用:震惊安神通窍百会位置:头顶正中线与两耳尖连线的交点。

操作:揉法,或艾灸次数:100-200次作用:升阳举陷桥弓位置:颈部两侧胸锁乳突肌操作:揉法、推法次数:100次作用:小儿肌性斜颈,高血压上肢部穴位脾经位置:拇指桡侧缘自指尖至指跟操作:推法。

补脾经为曲指推,清脾经为直指推次数:100-500次作用:1、调和脾胃(增加胃酸分泌)用于呕吐、厌食、腹泻等消化系统疾病2、补气,用于久咳肺虚等。

3、用于斑疹等。

肝经位置:食指掌面末节操作:推法,只有清肝经次数:100-500次作用:震惊安神,用于惊风,烦躁等心经位置:中指掌面末节操作:推法,只有清心经次数:100-500次作用:清热退心火。

小儿推拿改善肠胃虚弱是不思饮食宝宝的福音从事中医临床已经很多年了,每次遇到孩子进入诊室,也许是职业习惯总是喜欢仔细打量孩子,往往遇到一些脸色苍白比较瘦弱的孩子总会不禁问起孩子吃饭怎样,而回答我的基本是孩子吃饭不多,挑食等。

而每个做长辈的总是希望宝宝能多吃点,胖一点,只有少数妈妈说自己宝宝吃饭不是问题,就是爱便秘。

我们为什么那么在意宝宝的吃饭问题呢?因为中医讲“脾胃为后天之本”,所以如果宝宝吃饭成问题,会直接影响消化吸收,而严重者会进而影响成长发育。

脾与胃相表里,脾胃为后天之本,在五脏中脾属阴中至阴。

脾主运化,统血,为气血生化之源。

1脾主运化:运:输送,转运;化:消化、吸收。

将我们所吃的食物转化为营养物质,并将其吸收转输至全身各脏腑组织。

小儿的脾胃最为弱,常常因各种饮食不当的原因,造成伤时、泄泻、食欲不振等,小宝宝本身生理特点就是“脾常不足”。

说明消化吸收功能还不健全。

那么在日常生活中,我们如何来保护脾胃呢?“欲得小儿安,常要三分饥与寒”,小儿三分饥的原则就是要使小儿吃到七分饱留三分余地。

保持七分饱,脏腑就不容易损伤,不易肚子胀、肚子痛、腹泻等肠胃病。

另外如果宝宝的脾胃已经受伤,我们怎么处理呢?我后面会教大家具体操作,关于脾胃日常保健及治疗的按摩手法:补脾经、揉按板门、运内八卦、捏脊,揉按足三里,摩腹,分推腹阳明。

2脾生血统血:如果脾胃长期虚弱,宝宝总是不爱吃饭,或消化不良,长期便秘或泻肚。

则生血无源,统血无力,会出现血虚、贫血、出血等症。

3脾主升清,胃主降浊,胃先将营养物质消化成食糜,一部分轻清之气由脾的运化,上升至心肺,以滋养全身。

另一部分需下行至小肠,进一步消化吸收,其糟粕,下移至大肠,形成粪便排除体外。

当脾胃不合时则出现,呕吐,泄泻。

应该下行的浊气,逆其道上行呕吐,需要进入小肠进一步吸收的,不进入,直接由大肠排除体外,则出现泄泻、无尿或少尿。

了解了脾胃的基本功能,我们在临床中,从小儿推拿的角度该怎么处理呢?第一我强烈推荐妈妈们给宝宝捏脊,捏脊的好处除了有调阴阳、理气血、和脏腑、通经络强身天体外,可以再日常保健过程中与摩腹、按揉足三里、补脾经、补肾经、推三关等合用,无论是先天不足、还是后天身体亏损的宝宝都可以使用。