别丢掉现代诗赏析

- 格式:docx

- 大小:62.76 KB

- 文档页数:8

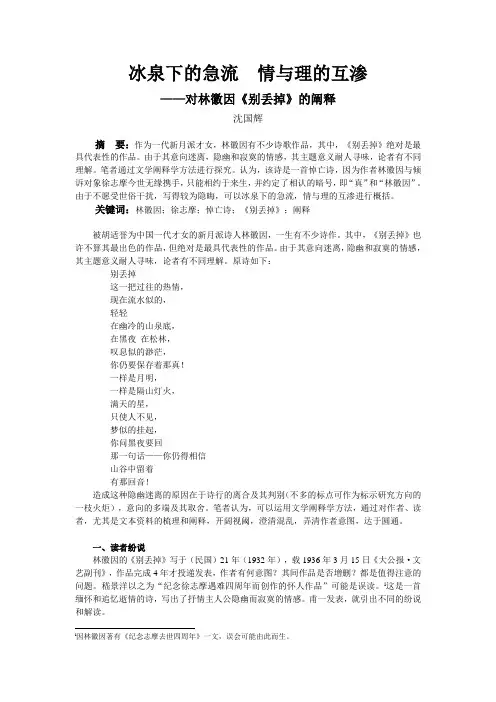

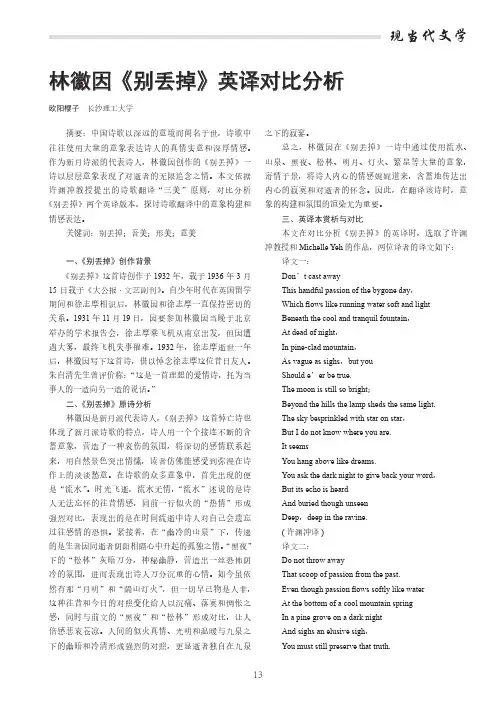

现当代文学林徽因《别丢掉》英译对比分析欧阳樱子长沙理工大学摘要:中国诗歌以深远的意境而闻名于世,诗歌中往往使用大量的意象表达诗人的真情实意和深厚情感。

作为新月诗派的代表诗人,林徽因创作的《别丢掉》一诗以层层意象表现了对逝者的无限追念之情。

本文依据许渊冲教授提出的诗歌翻译“三美”原则,对比分析《别丢掉》两个英译版本,探讨诗歌翻译中的意象构建和情感表达。

关键词:别丢掉;音美;形美;意美一、《别丢掉》创作背景《别丢掉》这首诗创作于 1932 年,载于1936 年 3 月15 日载于《大公报·文艺副刊》。

自少年时代在英国留学期间和徐志摩相识后,林徽因和徐志摩一直保持密切的关系。

1931年11月19日,因要参加林徽因当晚于北京举办的学术报告会,徐志摩乘飞机从南京出发,但因遭遇大雾,最终飞机失事罹难。

1932年,徐志摩逝世一年后,林徽因写下这首诗,借以悼念徐志摩这位昔日友人。

朱自清先生曾评价称:“这是一首理想的爱情诗,托为当事人的一造向另一造的说话。

”二、《别丢掉》原诗分析林徽因是新月派代表诗人,《别丢掉》这首悼亡诗也体现了新月派诗歌的特点,诗人用一个个接连不断的含蓄意象,营造了一种哀伤的氛围,将深切的感情联系起来,用自然景色突出情愫,读者仿佛能感受到弥漫在诗作上的淡淡愁意。

在诗歌的众多意象中,首先出现的便是“流水”。

时光飞逝,流水无情,“流水”述说的是诗人无法忘怀的往昔情感,同前一行似火的“热情”形成强烈对比,表现出的是在时间流逝中诗人对自己会遗忘过往感情的恐惧。

紧接着,在“幽冷的山泉”下,传递的是生者因同逝者阴阳相隔心中升起的孤独之情。

“黑夜”下的“松林”灰暗万分,神秘幽静,营造出一丝恐怖阴冷的氛围,进而表现出诗人万分沉重的心情。

如今虽依然有那“月明”和“隔山灯火”,但一切早已物是人非,这种往昔和今日的对照变化给人以沉痛、落寞和惆怅之感,同时与前文的“黑夜”和“松林”形成对比,让人倍感悲哀苍凉。

林徽因《别丢掉》英译对比分析作者:欧阳樱子来源:《北方文学》2018年第32期摘要:中国诗歌以深远的意境而闻名于世,诗歌中往往使用大量的意象表达诗人的真情实意和深厚情感。

作为新月诗派的代表诗人,林徽因创作的《别丢掉》一诗以层层意象表现了对逝者的无限追念之情。

本文依据许渊冲教授提出的诗歌翻译“三美”原则,对比分析《别丢掉》两个英译版本,探讨诗歌翻译中的意象构建和情感表达。

关键词:别丢掉;音美;形美;意美一、《别丢掉》创作背景《别丢掉》这首诗创作于 1932 年,载于1936 年 3 月 15 日载于《大公报·文艺副刊》。

自少年时代在英国留学期间和徐志摩相识后,林徽因和徐志摩一直保持密切的关系。

1931年11月19日,因要参加林徽因当晚于北京举办的学术报告会,徐志摩乘飞机从南京出发,但因遭遇大雾,最终飞机失事罹难。

1932年,徐志摩逝世一年后,林徽因写下这首诗,借以悼念徐志摩这位昔日友人。

朱自清先生曾评价称:“这是一首理想的爱情诗,托为当事人的一造向另一造的说话。

”二、《别丢掉》原诗分析林徽因是新月派代表诗人,《别丢掉》这首悼亡诗也体现了新月派诗歌的特点,诗人用一个个接连不断的含蓄意象,营造了一种哀伤的氛围,将深切的感情联系起来,用自然景色突出情愫,读者仿佛能感受到弥漫在诗作上的淡淡愁意。

在诗歌的众多意象中,首先出现的便是“流水”。

时光飞逝,流水无情,“流水”述说的是诗人无法忘怀的往昔情感,同前一行似火的“热情”形成强烈对比,表现出的是在时间流逝中诗人对自己会遗忘过往感情的恐惧。

紧接着,在“幽冷的山泉”下,传递的是生者因同逝者陰阳相隔心中升起的孤独之情。

“黑夜”下的“松林”灰暗万分,神秘幽静,营造出一丝恐怖阴冷的氛围,进而表现出诗人万分沉重的心情。

如今虽依然有那“月明”和“隔山灯火”,但一切早已物是人非,这种往昔和今日的对照变化给人以沉痛、落寞和惆怅之感,同时与前文的“黑夜”和“松林”形成对比,让人倍感悲哀苍凉。

2022-2023学年四川省成都市简阳市简城学区七下期中语文模拟试卷下列加点字的注音无误的一项是()A.奠基(diàn)涉措(shè)挚友(zhì)扑朔迷离(suò)B.屏障(píng)诧异(chà)字帖(tiě)目不窥园(kuì)C.啤鸣(háo)污秽(suì)可汗(hán)康慨淋漓(kāi)D.书斋(zhāi)肿胀(zhǒng)气魄(pò)妇孺皆知(rú)下列语句中书写正确的一项是()A.他们的意志是那样坚仞和刚强,他们的气质是那样地淳朴和谦虚。

B.往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。

C.我想起悠远的车铃,晴天里马儿戴着串铃在溜直的大道上跑着,狐仙姑深夜的谰语,原野上怪诞的狂风。

D.父亲闲着没什么事可干,又觉得很烦燥。

下列语句中加点的成语使用有误的一项是()A.我钦佩《荒野求生》中的冒险家贝尔,因为面对艰苦的生存环境,他不以为然,总能乐观面对。

B.许多老师在平凡的岗位上默默工作着,兀兀穷年,看见学生有出息,便认为所有的付出都值得。

C.许多无名英雄为了建立新中国,抛头颅,洒热血,他们大无畏的精神真是可歌可泣。

D.爸爸笑着对明明说:“我出差这阵子,你的学习成绩有了很大进步,这真是让我刮目相待啊!下列语句中没有语病的一项是()A.广深港高铁香港段全长26公里,是由香港特区政府出资并委托港铁公司建设和规划的。

B.我们要共同支持蓉城文明形象,形成助人为乐、扶贫帮困、和谐友善的社会风尚至关重要。

C.曹文轩获“国际安徒生奖”,实现了中国作家在该奖项上零的突破。

D.厦深铁路开通后,铁路沿线城市和台湾金门、马祖地区联手推出数百项优惠政策,以满足游客多样化的旅游。

阅读下面文言文,完成各题。

(甲)初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

《别丢掉》现代诗赏析别丢掉》现代诗赏析《别丢掉》现代诗赏析来源/收藏复制?编辑/塞上齐翁别丢掉林徽因这一把过往的热情,现在流水似的,轻轻在幽冷的山泉底,在黑夜,在松林,叹息似的渺茫,你仍要保存着那真!一样是月明,一样是隔山灯火,满天的星,只使人不见,梦似的挂起,你问黑夜要回那一句话——你仍得相信山谷中留着有那回音!赏析1:林徽因吧林徽因的这首《别丢掉》以美妙的诗情韵味与独特的感情表达方式向人们传达了一段隐幽而寂寞的情感。

初读之下,我们隐约感觉到这就是一首“朦胧诗”:诗人想表达某种欲言又止、忽明忽暗的思想情感。

是诗人对人生际遇的留恋与怀念?是诗人对人生理念的追索与求探?人对纯洁爱情的期待与向往? 是诗人对人间真诚的缅怀与纪念?是诗人对往日幸福的追忆与呼唤,是诗人对今后生活的希冀与梦幻....................................... 这一切好像都说得通,但好像都不是实指。

似乎她可以从“别丢掉,这一把过往的热情”、“你仍要保存着那真”、“你仍得相信” 这些诗句中得到一些暗示与启迪。

但是,我们转意一想,似乎感到诗人的真意并非如此,内中必有深意。

你看,这里的“热情”究竟指的是什么?是一般的热烈感情?是友情、恋情,还是爱情?是热情、冷情还是悲情确实,我们摸不透诗人指向。

你看,诗中的“真”是什么?其含义也极为广泛:既可以是“真善美”意义上的“真”,也可以是“童真”意义上的“真”,更可以理解为哲学意义上“假作真时真亦假”的“真”……确实,我们模棱两可。

你看,诗中要“相信”什么?是诗人在感叹“世风日下,人心不古”,还是诗人在感叹韶华流逝、童真不再?是诗人在相信“爱情至上”,还是在相信“人间四月天”……确实,我们模模糊糊!所有这一切,诗人只给我们留下了迷糊与朦胧,我们只好在这个缤纷多彩的世界里用自己的慧眼去努力把她看得清清楚楚、明明白白……《别丢掉》所试图传达的是一种往日逝情渺茫与心意寂寞零落的轻纱似的情绪,它既对逝情表达了一种“无可奈何花落去”的惆怅,又在缅怀与追忆之中抒发了诗人内心的情感与思恋之情。

《别丢掉》现代诗赏析《别丢掉》现代诗赏析来源/ 收藏复制·编辑/ 塞上齐翁别丢掉林徽因这一把过往的热情,现在流水似的,轻轻在幽冷的山泉底,在黑夜,在松林,叹息似的渺茫,你仍要保存着那真!一样是月明,一样是隔山灯火,满天的星,只使人不见,梦似的挂起,你问黑夜要回那一句话——你仍得相信山谷中留着有那回音!赏析1:林徽因吧林徽因的这首《别丢掉》以美妙的诗情韵味与独特的感情表达方式向人们传达了一段隐幽而寂寞的情感。

初读之下,我们隐约感觉到这就是一首“朦胧诗”:诗人想表达某种欲言又止、忽明忽暗的思想情感。

是诗人对人生际遇的留恋与怀念?是诗人对人生理念的追索与求探?人对纯洁爱情的期待与向往? 是诗人对人间真诚的缅怀与纪念?是诗人对往日幸福的追忆与呼唤,是诗人对今后生活的希冀与梦幻……这一切好像都说得通,但好像都不是实指。

似乎她可以从“别丢掉,这一把过往的热情”、“你仍要保存着那真”、“你仍得相信”这些诗句中得到一些暗示与启迪。

但是,我们转意一想,似乎感到诗人的真意并非如此,内中必有深意。

你看,这里的“热情”究竟指的是什么?是一般的热烈感情?是友情、恋情,还是爱情?是热情、冷情还是悲情……确实,我们摸不透诗人指向。

你看,诗中的“真”是什么?其含义也极为广泛:既可以是“真善美”意义上的“真”,也可以是“童真”意义上的“真”,更可以理解为哲学意义上“假作真时真亦假”的“真”……确实,我们模棱两可。

你看,诗中要“相信”什么?是诗人在感叹“世风日下,人心不古”,还是诗人在感叹韶华流逝、童真不再?是诗人在相信“爱情至上”,还是在相信“人间四月天”……确实,我们模模糊糊!所有这一切,诗人只给我们留下了迷糊与朦胧,我们只好在这个缤纷多彩的世界里用自己的慧眼去努力把她看得清清楚楚、明明白白…… 《别丢掉》所试图传达的是一种往日逝情渺茫与心意寂寞零落的轻纱似的情绪,它既对逝情表达了一种“无可奈何花落去”的惆怅,又在缅怀与追忆之中抒发了诗人内心的情感与思恋之情。

林徽因《别丢掉》原文及赏析别丢掉别丢掉这一把过往的热情,现在流水似的,轻轻在幽冷的山泉底,在黑夜在松林,叹息似的渺茫,你仍要保存着那真!一样是月明,一样是隔山灯火,满天的星,只使人不见,梦似的挂起,你问黑夜要回那一句话——你仍得相信山谷中留着有那回音!二十一年夏(原载一九三六年三月十五日《大公报·文艺副刊》)《别丢掉》赏析《别丢掉》这首诗堪称林徽因所有诗作中最著名的一首。

即使在同时代的诗作中,《别丢掉》也以它表达感情的独特而美丽的方式显得别有番的味。

这首诗无疑是写了一段隐脚而寂寞的情感。

在林徽因的大部分抒情作品中,对逝情的缅怀与追忆,无可奈何花落去的惆怅,淡淡的伤感与愁绪,占据了诗的情感天地,表达了一种轻纱似的情绪。

《别丢掉》所试图传达的,正是逝情的渺茫与零落,一种情绪的氛围:那一些往日的热情仿佛已逝去,但它依稀还像流水似的,在山泉底,在黑夜,在松林,轻轻地淌着。

“我”(也就是抒情主体)的心中还眷恋着那一番逝情,“你”(情感诉诸的对象)也“仍要保存着那真。

”今夜的天,与往日“一样是月明,/一样是隔山灯火”,一样有“满天的星”如“梦似的挂起”。

唯一不同的是没有了人。

“你”若还希望兑现那一份情感,你就“仍得相信/山谷中留着/有那回音!”作为一个新月派诗人,林徽因的诗作必然更多地带有浪漫主义的气质。

但,一种颇具现代主义风格的诗歌格局也出现在她的笔下。

比如表述上的有意变格、改路和错向,隐蔽了联想的桥梁,加上诗思的间杂离落,造成了一种特殊的抒情氛围。

在《别丢掉》这首诗中,错杂的诗句,添重了逝情的渺茫与零落,别有一番情致。

这种隐曲的表达感情的方式必然具有另一种美学意义。

林徽因当然不是一个很纯粹的现代派诗人。

一个很明显的例证是,在她的许多诗里,人们均可以发现传统的古典主义与浪漫主义的托物言情的手法与现代主义的意象联络的手法是交织在一起的。

时而是主人公在直抒情热或托物言情,时而是意象本身成为多情的倾诉者。

维奈和达贝尔内模式下的别丢掉译文对比分析作者:朱子禾来源:《汉字文化(教育科研卷)》2017年第14期【提要】《别丢掉》是林徽因于1932年为悼念徐志摩创作的一首现代诗,本文所选的三个译本对诗歌语言的处理方式差异较大且各有千秋,对研究维奈和达贝尔内翻译模式下的翻译策略和技巧在诗歌翻译中的应用与影响有较高的价值。

通过对比分析,三位译者大量采用了维奈和达贝尔内翻译模式下的翻译策略和技巧,在译文中重现原诗的意义和风格,实现诗歌句式一致,更准确地表达感情,重现韵律并符合目的语的语言使用习惯,以达到诗歌意蕴美、音韵美、形式美。

【关键词】维奈和达贝尔内翻译模式《别丢掉》翻译比较诗歌是抒情言志的文学体裁,是一种最具文学特质的文学样式。

近百年来,为了在译文中再现诗歌的意蕴美和音韵美,大量海内外诗人学者投身于诗歌翻译的理论研究和实践活动中,促使了诗歌互译的理论与技法不断更新和完善:许渊冲提出“三美论”认为三美之中,最重意美,音美次之,最后是形美;刘军平(2003)在研究中发现,中西方诗歌均展现出互文性的特点,具体表现在音韵、意象及意向性等方面,诗歌翻译的译者必须充分认识到这一互文性特质,在翻译过程中采取相应的策略和技法传递互文的契合。

丁志斌(2010)指出,诗歌翻译的译者需在翻译中将诗歌的审美体验纳入考量,力求在译文中实现源语读者阅读诗歌原文的审美体验。

本文所选的研究文本《别丢掉》是林徽因于1932年创作的一首现代诗,是林徽因为了悼念徐志摩所写的。

诗歌写得委婉而凄伤,既有对往日恋情的留恋,又有对伊人永别的悲痛。

本研究选取《别丢掉》的三个译本进行对比研究,分别为许渊冲先生在1939年的译本、天津大学赵彦春教授的译本、以及诗人翻译家许景城近期的译作。

三位译者的译作均为接受度较高的译本,且译文语言的处理方式差异较大各有千秋,有较高的对比分析价值。

本文将在维奈和达贝尔内翻译模式的理论框架下探讨三位译者的诗歌翻译策略和技巧,以期为今后的诗歌翻译和鉴赏提供有价值的参考。

谈林徽因的《别丢掉》与《忆》二诗一、诗人徐志摩在1931年11月19日飞机意外逝世后,让当时文坛中他的朋友、学生们先是惊愕,感叹他英年辞世,继而是悲伤(注一)。

大家为了悼念他,也陆陆续续发表了不少文章。

我们透过这些文章,可以深入地认识他是一个怎样的人。

最起码,我们可以认识到他的朋友、学生们怎样看待他。

其中最引起我注意的有两个人,一位是他中学同学郁达夫先生,另外一位就是林徽因。

郁先生在徐志摩逝世后写了一篇悼文,文章名叫《志摩在回忆里》。

而在徐志摩逝世四周年纪念,他又写了一篇名为《怀四十岁的志摩》的文章去追悼他的同窗好友。

无独有偶,林徽因在徐志摩逝世后不久,即12月7日发表了《悼志摩》一文,文末她还特别提到她父亲林宗孟先生意外逝世时,徐志摩即在她发表这篇悼文的同一份报章上撰《伤双栝老人》一文哀悼他的父亲。

与郁达夫先生一样,林徽因也是在徐志摩逝世四周年的纪念日又写了一篇《志摩去世四周年》的文章追悼徐志摩。

郁先生之所以这样做,当然是他与徐志摩在青少年时已建立起友情,后来各自留学后回国又同在文坛活跃引为志同道合有关。

而林徽因呢?我们毕竟异常好奇地兴起了下面的疑问:徐志摩真的就这样让她难忘吗?当然,假如你认定了林徽因与徐志摩曾发生过比一般友情更进一步的爱情关系的话,那么,这个“疑问”对你来说当然只能算是一个假议题!但是,林徽因在徐志摩逝世后不久,也就是1932年正月一日写给胡适之先生的信末有这样的话,她说:“这几天思念他得很,但是他如果活着,恐怕我待他仍不能改的。

事实上太不可能。

也许那就是我不够爱他的缘故,也就是我爱我现在的家在一切之上的确证。

志摩也承认过这话。

”在这一封信之前,也就是1931年,林徽因一共写了九首诗,我仔细地反复研读过这九首诗,发现林徽因非常委婉、但却很明确地拒绝了徐志摩对她的再度追求,尤其是《那一晚》一诗,更明确地指出,她们两人的感情只能回到“当年的边境”而已(注二)。

然而半年多之后,也就是1932年的夏天与初秋,这时徐志摩已经逝世超过八个多月了,林徽因才开始真正面对徐志摩对她的真情,而连结起自己与徐志摩的不幸早逝种种,渐渐地让她产生了“愧对真情”的心理变化,《别丢掉》一诗便是在这种心理背景下完成的。

《别丢掉》赏析《别丢掉》赏析别丢掉这一把过往的热情,现在流水似的,轻轻在幽冷的山泉底,在黑夜,在松林,叹息似的渺茫,你仍要保存着那真!一样是月明,一样是隔山灯火,满天的星,只有人不见,梦似的挂起,你问黑夜要回那一句话——你仍得相信山谷中留着有那回音!有那样一个女子,她被梁思成呵护了后半辈子;有那样一个女子,她在辞世以后当时隐世的金岳霖还宴请朋友为她庆生;有那样一个女子;一代伟大的诗人徐志摩苦苦追求了她四年,这样一个女子便是林徽因。

林徽因(1904年6月10日-1955年4月1日),女,汉族,福建闽县(今福州)人,出生于浙江杭州。

原名林徽音,其名出自“《诗·大雅·思齐》:大姒嗣徽音,则百斯男”。

后因常被人误认为当时一男作家“林微音”,故改名“徽因”。

中国著名建筑师、诗人、作家,人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽深化方案的设计者之一,代表作《你是人间四月天》、《莲灯》、《九十九度中》等。

其中,《你是人间四月天》最为大众熟知,广为传诵。

她当时写这首诗的时候是1932年,也就是徐志摩辞世1年后。

她当初邀请志摩参加她在北平协和小礼堂为外国使者举办中国建筑艺术的演讲会,却不料飞机失事,徐志摩遇难身亡。

当时林徽因在极度的悲痛中怀念着志摩,于是将飞机残骸中的一块木板挂在卧室里做永恒的纪念。

即使当时的人们没有怪她,而是去抨击陆小曼,但对她自己来说是极大的过错,所以她抱着这种悔恨怀恋的心情写下了这首诗。

我首先说一下自己对这首诗的一些不同的看法。

如果把诗的前八行分开理解的话又别有一番风味。

“别丢掉,这一把过往的热情”可以解释为别丢掉之前为理想奋斗的热情。

”现在流水似的,轻轻“表达之前的热情现在已如流水般轻轻地散了,”幽冷的山泉底,黑夜,松林“表示奋斗中的逆境,”在”颇有警醒的意味在。

最后“叹息似的渺茫,你仍要保存着那真!”阐述作者对世人的衷告,不要等后悔再来叹息,现在我们需要保存那内心的信念,更加努力!接下来赏析这首诗真的想表达的东西。

别丢掉难丢掉--读林徽因《别丢掉》

曾广志

【期刊名称】《写作:高级版》

【年(卷),期】2001(000)004

【摘要】别丢掉,这一把过往的热情,现在流水似的,轻轻在幽冷的山泉底,在黑夜,在松林,叹息似的渺茫,你仍要保存着那真!一样是隔山灯火。

漫天的星。

只使人不见,梦似的挂起,你问黑夜要回那一句话——你仍得相信山谷中留着有那回音!(林徽因《别丢掉》,原载1936年天津《大公报·副刊文艺》第110期)在中国现代诗灿烂的星空中,被称为一代才女的林徽因(原名林徽音,笔名灰因)。

【总页数】2页(P14-15)

【作者】曾广志

【作者单位】广东省阳江市卫生局办公室主任

【正文语种】中文

【中图分类】I207.2

【相关文献】

1.丢掉“害怕”,让教育成为一朵鲜活芬芳的百合--读《第56号教室的奇迹》有感 [J], 顾丽丽

2.现代性诗思的创造——林徽因诗作《别丢掉》解读 [J], 陈晓燕

3.好书令人精神焕发——读《员工绝对不可丢掉的29种精神》 [J], 毕淑敏

4.好书令人精神焕发——读《员工绝对不可丢掉的29种精神》 [J], 毕淑敏;

5.丢掉这片树叶为什么这么难? [J], 赵光辉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

名作欣赏·林徽因《别丢掉》的解读与鉴赏林徽因《别丢掉》的解读与鉴赏作者:罗执廷别丢掉 别丢掉, 这⼀把过往的热情, 现在流⽔似的, 轻轻 在幽冷的⼭泉底, 在⿊夜在松林, 叹息似的渺茫, 你仍要保存着那真! ⼀样是⽉明, ⼀样是隔⼭灯⽕, 满天的星, 只使⼈不见, 梦似的挂起, 你问⿊夜要回 那⼀句话——你仍得相信 ⼭⾕中留着 有那回⾳! 初读之下,感觉这似乎是⼀⾸“朦胧诗”:诗⼈究竟想表达什么意思呢?是对某种⼈⽣际遇的怀念?是对某种⼈⽣理想与信念的追求?是对纯洁?真诚的⼈际关系的期望?是对诚实守信的社会风⽓的呼唤……好像都说得通?这从“别丢掉,/这⼀把过往的热情”“你仍要保存着那真”“你仍得相信”这⼏句中可以得到⼀些暗⽰?但是,“热情”究竟指的是什么?可以让我们“热情”,可以称之为“热情”的东西太多了!⾄于“真”,含义也是极为⼴泛:是“真善美”意义上的“真”?是“童真”意义上的“真”?还是与“假”相对的“真”?那么,诗⼈是在感叹“世风⽇下,⼈⼼不古”?是在感叹韶华已逝,童真不再?是在批判“假⼤空”?“相信”呢?需要相信的是“什么”?诗⼈同样没有明说?那么,我们就⽤细读法,⼀句⼀句地来破解这⾸诗罢! “别丢掉,/这⼀把过往的热情”,这表明诗⼈是在怀念,或者说是在回忆过去的某种东西?这种东西可以称之为“热情”,“热情”可以指称的对象很⼴,可以指对“⼈”的热情,⽐如爱情?友情?同情等;也可以指对“事”和“物”的热情,⽐如某种兴趣?爱好与理想?追求?再往下求解:“现在流⽔似的,/轻轻/在幽冷的⼭泉底,/在⿊夜在松林,/叹息似的渺茫”,这⼏句是说过去这种“热情”已经像“流⽔似”的流⾛了,或者是说已经随着时间的流逝(⽇⼦像流⽔⼀样)⽽黯淡下去了,如今已“渺茫”难寻,只剩下了叹息?“渺茫”可以⽤来形容抽象物,如“希望渺茫”,也可以⽤来形容实在物,如“⼈迹渺茫”“⾳讯渺茫”?究竟何所指?需要进⼀步求解?“在幽冷的⼭泉底,/在⿊夜在松林”,这两句看来是指那种失去的东西现在的所“在”?既然是⼀个具体的环境与处所,那么看来,这个东西乃是⼀种“实在物”⽽不是抽象物?这样,“你仍要保存着那真”中的“真”应当是“真诚”与“真情”意义上的有具体的指涉物的“真”,⽽不是“童真”“真理”等抽象意义上的“真”?“⼀样是⽉明,/⼀样是隔⼭灯⽕,/满天的星,/只使⼈不见”,给了我们答案:“只使⼈不见”?显然,失去的那种东西是“⼈”!这⼈已经不在诗⼈的⾝边了,诗⼈只能“梦似的挂起”,常常在梦中牵挂?那么,这个诗⼈牵挂的⼈到哪⾥去了呢?出门远⾏,⾳讯全⽆,还是……再返回前⼏⾏:“在幽冷的⼭泉底,/在⿊夜在松林,”什么⼈会居住在“⼭泉底”?似乎只有死⼈才可能“在黄泉路上”“在九泉之下”?似乎只有坟墓才会“在⿊夜”“在松林”?看来,这个⼈已经不在⼈世了?那么,这个死者与诗⼈⼜是何种关系呢?“亲⼈”?“友⼈”?“情⼈”?“你问⿊夜要回/那⼀句话”,什么样的关系才会⽤“要回”“那⼀句话”?“那⼀句话”是什么样的话?诗⼈⽤⼀个破折号,轻轻掩过去了?这是⼀个隐语?似乎只有特殊关系的⼈之间才⽤得着?再看“这⼀把过往的热情”,⼀般⽽⾔似乎只有情⼈?恋⼈之间的关系才⽤得着“热情”这个字眼形容?“要回”的“那⼀句话”是什么样的话?很像是男⼥恋⼈之间的某种“誓⾔”或“承诺”?“你仍得相信/⼭⾕中留着/有那回⾳”这⼀句中的“回⾳”倒不如理解为“回应”,恋⼈之间的那种承诺与回应?那么,这是恋⼈?情⼈关系⽆疑了?到这⾥,我们可以恍然⼤悟:这⾸诗是在悼念⼀位死去的恋⼈(或曾有过恋爱关系),这是⼀⾸“情诗”兼“悼亡诗”! 诗的主旨与⼤意被我们破解了?接下来的问题是:为什么诗⼈写得这么“朦胧”?正常⽽⾔,情诗与悼亡诗似乎不必写得那么隐晦?那么,这是因为某种忌讳?这就得从诗⼈的现实⽣活⼊⼿才能理解了?这⾸诗是现代著名⼥诗⼈林徽因为了悼念徐志摩⽽写的?⼀九三⼀年⼗⼀⽉⼗九⽇,徐志摩乘飞机赶赴北平参加林徽因当晚的学术报告会,飞机遇⼤雾,不幸失事?⼀九三⼆年夏林徽因写下这⾸诗,作为悼念?这⾸诗表现的含蓄与委婉就得从林?徐⼆⼈的关系说起?林?徐⼆⼈于⼀九⼆零年在伦敦相识?由于互相欣赏于对⽅的才情,以及共同的⽂学爱好,两⼈相互倾⼼?但此时林才⼗六岁,⽽徐已⼆⼗四岁⽽且已婚?⽽且,林的⽗亲已与梁启超达成默契,将林徽因许配给梁启超的长⼦梁思成?梁?林?徐三家都是名门望族,这更增添了其间关系的复杂性?因此,⼀九⼆⼀年⼗⽉林随⽗回国,以回避徐的狂热追求?徐志摩不死⼼,于⼀九⼆⼆年六⽉与原配张幼仪离婚,并回国追踪林徽因?但此时林已渐渐接受梁思成?⼀九⼆四年六⽉梁思成携林徽因赴美留学?⼀九⼆六年⼗⽉徐志摩和陆⼩曼成婚,⼀九⼆⼋年林?梁成婚,回国?此后徐志摩以好朋友的⾝份与梁?林往来甚密,关系甚笃?显然,林?徐之间确有⼀段恋情?由于三⽅的家世背景与名望,确实不愿因“三⾓恋爱”的名声⽽受损,因⽽采⽤委婉?朦胧的⽅式也确有必要?然⽽,林?徐之间⼜确乎不仅仅只是恋情,也还有深厚的友情甚⾄是亲情!甚⾄连当事⼈——诗⼈⾃⼰也未必分辨得清这种情感的复杂性与混杂性?在作于⼀九三⼀年的《仍然》这⾸诗中,林徽因写下了这样的诗句:“你舒伸得像⼀湖⽔向着晴空⾥/⽩云,⼜像是⼀流冷涧,澄清/许我循着林岸穷究你的泉源:/我却仍然抱着百般的疑⼼/对你的每⼀个映影!”林徽因在⼏⼗年后向⼉⼦说:“徐志摩当时爱的并不是真正的我,⽽是他⽤诗⼈的浪漫情绪想象出来的林徽因,可我其实并不是他⼼⽬中所想的那样⼀个⼈?”①这都表明,林对徐志摩的爱情表⽩也还并不确信? 对照林?徐的关系,我们可对《别丢掉》这⾸诗作进⼀步的领会?《别丢掉》作于⼀九三⼆年夏,但迟⾄⼀九三六年才发表?延迟发表,⼀是可能因为内容关系,当时觉得不宜发表,⼆是诗⼈有感于时光流逝,徐志摩已渐渐被⼈遗忘,因此有拿出来发表以提醒⾃⼰,抚慰亡灵的意思?⼀九三五年⼗⼀⽉⼗九⽇林⼜作《纪念志摩去世四周年》,也还是这⼀意图的反映?林徽因还作过⼀⾸名《那⼀晚》的诗,诗的开头有这样⼏句:“那⼀晚我的船推出了河⼼,/澄蓝的天上托着密密的星,/那⼀晚你的⼿牵着我的⼿,/迷惘的星夜封锁起重愁?/那⼀晚你和我分定了⽅向,/两⼈各认取个⽣活的模样?”这⼀晚的景象“星”“夜”?⼿挽⼿的“⼈”也正可作为《别丢掉》中“⼀样是⽉明,/⼀样是隔⼭灯⽕,/满天的星,/只使⼈不见”这句话的背景?⾄于“松林”和“⼭⾕”当是实有之物,指北京⾹⼭?⼀九三零年⾄⼀九三⼀年林徽因患肺病,曾长住⾹⼭养病,徐曾多次前往探望?⼀九三⼆年夏写作此诗时,林就住在⾹⼭? ⼀九三⼀年七⽉七⽇,徐志摩在送别林之后,曾写过⼀⾸题为《你去》的诗,连同⼀封信寄给林,“请教⼥诗⼈”,其中有诗句:“你去,我也⾛,我们在此分⼿;/……/更何况永远照彻我的⼼底,/有那颗不夜的明珠,我爱——你!”这⾥的“我爱——你”正可以视作“那⼀句话”的同类语?⽽林徽因则于⼀九三⼀年九⽉发表了《仍然》这⾸诗,作了如下“答复”:“……/你的眼睛望着,我不断的在说话:/我却仍然没有回答,⼀⽚的沉静/永远守住我的魂灵?”这⼀“问”⼀“答”正可以作为“你问⿊夜要回/那⼀句话”的注解?在《纪念志摩去世四周年》中林徽因有这样⼀段话:“去年今⽇我意外地由浙南路过你的家乡,在昏沉的夜⾊⾥我独⽴⽕车门外,凝望着那幽暗的站台,默默地回忆许多不相连续的过往残⽚,直到⽣和死间居然幻成⼀⽚模糊,⼈⽣和⽕车似的蜿蜒⼀串疑问在苍茫间奔驰?”②⼈⽣的这“⼀串疑问”既可能是指对两⼈之间关系的性质的疑问,也可能是指诗⼈对当年⾃⼰的选择之对错的疑问?这个“疑问”与《别丢掉》中的“你仍得相信”可以视作是“互⽂”?下⾯再分析⼀下这⾸诗在艺术表现上的技巧与特⾊? 对照与强化是这⾸诗的⼀个重要表现技巧?“过往”的“热情”与“现在”的“叹息”,热情似⽕,时间如流⽔⽆情,“⽔”“⽕”不相容,这种强烈的对照表达了诗⼈对“遗忘”的恐惧,因此她要呼吁“别丢掉”,这是对⾃⼰的提醒与告诫?“⼀样是⽉明,/⼀样是隔⼭灯⽕,/满天的星,/只使⼈不见,”“⼀样是……,⼀样是……,只……”这种物是⼈⾮的变化同样是⼀种对照,给⼈以沉痛之感?现实中的死亡所导致的“渺茫”(“不在”,存在的缺席)与梦中的“挂起”这⼀对照也可见怀念之深切?“幽冷的⼭泉底”?“⿊夜”与“⽉明”?“灯⽕”?“满天的星”两种⽣存环境的对照尤其给⼈以悲哀,⼈间的真情?光?热与坟墓的凄冷的对照更显出逝者的孤独与⽣者的悔恨(徐的死亡与林的报告会不⽆关联)?除了通过这种对照与反差来达到强化抒情的效果,诗⼈还借助于标点符号:两个感叹号的运⽤,强化了对“真”的保存的誓⾔与对“回⾳”的相信的信念? 问答与对话的体式也是⼀个显著的特点?这⾸诗可以看作是诗⼈的⾃我对话与诘问,也可以视作是诗⼈与亡灵的对话交流?“别丢掉”的主语,可以理解为是诗⼈⾃⼰,也可以理解为是九泉下的亡灵?“你仍得保存着那真”“你问⿊夜要回那⼀句话”“你仍得相信”三句中的“你”可以是指诗⼈⾃⼰,也可以是指亡灵?作为诗⼈⾃我灵魂的叩问这很好理解:她在提醒⾃⼰,不要忘掉那个⼈,不要忘掉那段真情,即使那个⼈已经不在了?作为⼈与⿁之间的对话,这也是可以理解的?中国悼亡诗⽂的传统本来就常常⽤这种对话的⽅式来向亡灵倾述?诗⼈相信这种“真”是不会受时空阻隔的,是永恒的,哪怕是阴阳两界,⼈⿁殊途,也不能抹去这种“真”?在徐志摩的追悼会上,林徽因作了《悼志摩》(后发表于《北平晨报》⼀九三⼀年⼗⼆⽉七⽇),其中有这样的话:“志摩我的朋友,死本来也不过是⼀个新的旅程?我们没有到过的,不免过分地怀疑,死不定就⽐这⽣苦,'我们不能轻易断定那⼀边没有阳光与⼈情的温慰’,但是我前边说过最难堪的是这永远的静寂?我们⽣在这没有宗教的时代,对这死实在太没有把握了?这以后许多思念你的⽇⼦,怕要全是昏暗的苦楚,不会有⼀点点光明,除⾮我也有你那美丽的诗意的信仰!”③《纪念志摩去世四周年》中也有:“直到⽣和死间居然幻成⼀⽚模糊”,这都表明诗⼈从情感上是宁愿相信⼈死⽽灵魂不灭的,愿意模糊与亡灵之间的界限,愿意也具有这种“诗意的信仰”? 从个⼈之哀到公共信念的升华,是这⼀⾸诗的⼜⼀长处?“真”这个具有抽象的哲学上的意义效果的字眼可以视作是这⾸诗的“诗眼”,也最能体现这种超越个体私情之痛,传达⼈类共有之美好信念的精神取向?诗⼈告诫⾃⼰,虽然时光飞逝流⽔⽆情,虽然⼈⿁殊途,也不要忘记曾经的那段“热情”与“真”,她坚信,真爱永存!真情永在!那种“真”的“回⾳”必将回荡在⼭⾕,留存在⼈间?因为那是美好的“真”,不仅仅只属于当事的两个⼈,也是普遍⼈性的,是超⼈间的?这种情感的升华很巧妙地通过⼀个破折号来完成?“破折号”在诗中起到了两个作⽤:⼀是省略,掩藏了那句很关键的话,达到了含蓄委婉的艺术效果;⼆是转折,把对两个⼈之间的关系的回味与思索打住,升华为⼀种超个⼈的,⼈类共通的永恒信念:真情永在,真爱不朽! ①梁从诫《倏忽⼈间四⽉天》,梁从诫编《林徽因⽂集·⽂学卷》百花⽂艺出版社,1999年,第420页。

别丢掉诗歌

在平时的学习、工作或生活中,大家都收藏过自己喜欢的诗歌吧,诗歌语言凝练而形象性强,具有鲜明的节奏。

那什么样的诗歌才是大家都称赞的呢?下面是小编精心整理的别丢掉诗歌,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

别丢掉

这一把过往的热情

现在流水似的

轻轻

在幽冷的山泉底

在黑夜在松林

叹息似的渺茫

你仍要保持着那真

一样是月明

一样是隔山灯火

满天的星只有人不见

梦似的挂起

你问那黑夜要回

那句话——你仍得相信

山谷中留着

有那回音

——林徽因

别丢掉

倦意的睡开始运行

在梦中

又是多一番经验的累积

别抱怨

关联不上的`风景还在缠绕

没放过

要一颗无牵无挂的心

那只是梦吧

笑容甜美话语诚恳

继续走吧

别丢掉

那不能否定的纯真

那不能否定的曾经

在偶像目前不自量力,但只是想单纯的向偶像致敬!。

别丢掉现代诗赏析集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-《别丢掉》现代诗赏析《别丢掉》现代诗赏析来源/收藏复制·编辑/塞上齐翁别丢掉林徽因这一把过往的热情,现在流水似的,轻轻在幽冷的山泉底,在黑夜,在松林,叹息似的渺茫,你仍要保存着那真!一样是月明,一样是隔山灯火,满天的星,只使人不见,梦似的挂起,你问黑夜要回那一句话——你仍得相信山谷中留着有那回音!赏析1:林徽因吧林徽因的这首《别丢掉》以美妙的诗情韵味与独特的感情表达方式向人们传达了一段隐幽而寂寞的情感。

初读之下,我们隐约感觉到这就是一首“朦胧诗”:诗人想表达某种欲言又止、忽明忽暗的思想情感。

是诗人对人生际遇的留恋与怀念?是诗人对人生理念的追索与求探?人对纯洁爱情的期待与向往?是诗人对人间真诚的缅怀与纪念?是诗人对往日幸福的追忆与呼唤,是诗人对今后生活的希冀与梦幻……这一切好像都说得通,但好像都不是实指。

似乎她可以从“别丢掉,这一把过往的热情”、“你仍要保存着那真”、“你仍得相信”这些诗句中得到一些暗示与启迪。

但是,我们转意一想,似乎感到诗人的真意并非如此,内中必有深意。

你看,这里的“热情”究竟指的是什么?是一般的热烈感情?是友情、恋情,还是爱情?是热情、冷情还是悲情……确实,我们摸不透诗人指向。

你看,诗中的“真”是什么?其含义也极为广泛:既可以是“真善美”意义上的“真”,也可以是“童真”意义上的“真”,更可以理解为哲学意义上“假作真时真亦假”的“真”……确实,我们模棱两可。

你看,诗中要“相信”什么?是诗人在感叹“世风日下,人心不古”,还是诗人在感叹韶华流逝、童真不再?是诗人在相信“爱情至上”,还是在相信“人间四月天”……确实,我们模模糊糊!所有这一切,诗人只给我们留下了迷糊与朦胧,我们只好在这个缤纷多彩的世界里用自己的慧眼去努力把她看得清清楚楚、明明白白……《别丢掉》所试图传达的是一种往日逝情渺茫与心意寂寞零落的轻纱似的情绪,它既对逝情表达了一种“无可奈何花落去”的惆怅,又在缅怀与追忆之中抒发了诗人内心的情感与思恋之情。

“别丢掉,这一把过往的热情”,这表明诗人是在怀念,或者说是在追忆过去的某种值得留恋的事件。

这个事件可以被称之为“热情”。

这个特指“热情”,其相对的标的很广,我们自然可以理解为指对“人”的热情:比如爱情、友情、同情等。

当然,我们也可以把它泛指为对“事”和“物”的热情:比如人们的某种兴趣、某种爱好以及人们对事业、前途、生活、幸福、理想的追求等等。

接下来的诗句是:“现在流水似的,轻轻在幽冷的山泉底,在黑夜,在松林,叹息似的渺茫”,这几句诗是说过去这种“热情”已经像“流水似”的流走了,一切所谓的“热情”已经随着时间的流逝而渐渐地黯淡冷却下去了。

到如今,这一切“热情”也已“渺茫”难寻,只留下一脸茫然和声声叹息了。

“渺茫”两字,一方面可以用来形容抽象的物,如“希望渺茫”;另一方面,它也可以用来形容实在物,如“人迹渺茫”、“音讯渺茫”。

那么,诗人究竟所指为何?我们还得需要进一步探解其迷。

“在幽冷的山泉底,在黑夜,在松林”,这两句诗,从表面看来,好像是指那种已经失去的东西现在的所“在”之处:在黑夜里,在松林中。

但是它还是不可触摸、不可寻见的——“叹息似的渺茫”!这究竟是抽象物还是“实在物”?看来只有诗人心中明了。

作为品读着,我们也只好心存这种朦胧和迷茫,在心中把握与体验这里的“美丽与魅力”了。

——林徽因吧赏析2:朱自清/新诗杂话·解诗今年上半年,有好些位先生讨论诗的传达问题。

有些说诗应该明白清楚;有些说,诗有时候不能也不必像散文一样明白清楚;关于这问题,朱孟实先生《心理个别的差异与诗的欣赏》(二十五年十一月一日《大公报·文艺》)确是持平之论。

但我所注意的是他们举过的传达的例子。

诗的传达,和比喻及组织关系甚大。

诗人的譬喻要新创,至少变故为新,组织也总要新,要变。

因为就觉得不习惯,难懂了。

其实大部分的诗,细心看几遍,也便可明白的。

譬如灵雨先生在《自由评论》十六期所举林徽音女士《别丢掉》一诗(原诗见二十五年三月十五日天津《大公报》):(引诗略)这是一首理想的爱情诗,托为当事人的一造向另一造的说话;说你“别丢掉”“过往的热情”,那热情“现在”虽然“渺茫”了,可是“你仍要保存着那真”。

三行至七行是一个显喻,以“流水”的“轻轻”“叹息”比“热情”的“渺茫”;但诗里“渺茫”似乎形容词。

下文说“月明”(明月),“隔山灯火”,“满天的星”,和往日两人同在时还是“一样”,只是你却不在了,这“月”,这些“灯火”,这些“星”,只“梦似的挂起”而已。

你当时说过“我爱你”这一句话,虽没第三人听见,却有“黑夜”听见;你想“要回那一句话”,你可以“问黑夜要回那一句话”。

但是“黑夜”肯了,“山谷中留着有那回音”,你的话还是要不回的。

总而言之,我还恋着你。

“黑夜”可以听话,是一个隐喻。

第一二行和第八行本来是一句话的两种说法,只因“流水”那个长比喻,又带着转个弯儿,便容易把读者绕住了。

“梦似的挂起”本来指明月灯火和星,却插了“只有'人’不见”一语,也容易教读者看错了主词。

但这一点技巧的运用,作者是应该有权利的。

赏析3:嵇景洋/《别丢掉》读后感《别丢掉》是林徽因为纪念徐志摩遇难一周年而创作的怀人作品,也是她的代表作。

作为现代文学史上的两位着名的诗人,林徽因和徐志摩一生始终保持着一种特殊关系。

早年他们在英国发生的恋情,虽然无果而终,却奠定了这种关系的基础。

然而,在他们全部感情交往中,我们看到更多的是徐志摩的热情、直率以及这种感情对他短暂一生的深刻影响。

林徽因由于理性、个人经历及性格因素,在行为上努力进行淡化处理。

使林徽因本人在与徐志摩的关系中成为示情的背景。

一九三六年在上海的徐志摩,为赶时间听取林徽因在北京进行的建筑学报告而搭乘邮政飞机遇难。

林徽因在极度的悲痛中怀念着这位能够以心相交的朋友,并将飞机残骸中的一块木板挂在卧室里做永恒的纪念。

一九四零年徐志摩去世四周年林徽因写下了意味深长的《别丢掉》:(引诗略)(最后一句明显有误:徐志摩1931年乘飞机失事;1932年徐志摩去世一周年林徽因写《别丢掉》;1936年3月15日《别丢掉》刊《大公报·文艺》——塞上齐翁注):阅读《别丢掉》这首诗,终于让读者以直接的方式感受到林徽因对这一情感同徐志摩一样的珍视和执着!然而,全诗采用直述与象征相结合、新月诗派别和现代诗派相统一的手法,通过创造一种情绪氛围来表达情感,含蓄蕴籍,诗意灵动又给读者切实把握内涵带来影响。

本文将蕴籍灵动的寓意分三个层面进行解说,以期达到共赏的目的。

一、行文分析把握线索本诗虽然篇幅短小,但内蕴丰富,表达曲折,手法多样、意象繁复。

因此,透过含蓄蕴藉的文字把握贯穿其中的线索便成为正确、深入解读全诗的首要条件。

诗的前七句写的是抒情主人公自己“别丢掉这一把过往的热情”是自我劝谕和提示。

作为以心相交的朋友,林徽因同徐志摩的交往中,一定有许多激发他们热情、给他们留下难忘印象的经历,从这首诗整体基调上看“这一把过往的热情”应指他们的初恋,这是他们友情的发端,投入情感最大,因而也最值得珍视。

所以,那“热情”虽然已经时过境迁了,但它不但没有消逝,反而“流水似的”在悄无声息中扩展着,在“幽冷的山泉底”有它的留痕,“在黑夜”里有它的踪影,“在松林”有它的声息。

然而,它毕竟是不可重复的过去。

于是这些存在给抒情主人公的心理感受只能是“叹息似的渺茫”,这也正是诗人在一开始就劝谕提醒自己“别丢掉”的原因,第八句:“你仍要保持那真”中的“你”是主人公情感的倾诉对象徐志摩。

本诗的纪念对象是人徐志摩,同时“真”也是徐志摩最鲜明的性格,接下来几句写徐志摩去世后自己的感受:“一样是明月,一样是隔山灯火满天的星只有人不见梦似的挂起”,明月依旧、隔山灯火依旧、满天的星星依旧,但由于物是人非那一如既往存在着的景物也如梦幻般地失去了现实的本真。

以我观物、万物皆着我之色彩,表达了徐志摩去世后抒情主人公那种寂寞而无所寄托的情感。

最后几句:“你向黑夜要回那一句话-----你仍得相信山谷中留着有那回音!”是说:如果你要向黑夜要回初恋时那句刻骨铭心的话,既便是黑夜答应了,山谷留下的回音却依然不会消失。

鲜明体现了生者对于死者至死不渝的爱恋和怀念。

通过行文分析,我们看到作为怀人作品,本诗有一条贯穿始终的情感线索:“别丢掉这把过往的热情”是直接述情,也是诗歌情感线索的发端,接下来的五句是通过着有强烈感情色彩的景物描写来扩展和丰富所述情感的内涵,“你仍要保存着那真”又是直接述情,是沿着情感线索发端之后进一步发展和转换,由抒情主人公劝谕提醒自己,进而劝谕情感倾诉的对象,而其中又有一个小小的转折,景物依旧,人却不复存在了,因而劝谕的结果只能是“梦似的挂起”。

“你问黑夜要回那一句话-----”是直述情感中的假设,是情感线索由发端到发展而进入高潮:即使你想丢掉它也不可能。

这样诗歌线索清楚了,感情脉络便显露出来,阅读的第一层面也就完成了。

二、意象解剖,理解内蕴通过贯穿于诗歌的线索,把握抒情脉络只是理解作品的一个基本层面,对于《别丢掉》这首诗,还必须对其中的意象进行研读和分解,才能体会深层次的丰富意蕴。

概括地说,《别丢掉》感情线索所连缀的是一个个含蓄蕴藉的意象,是怀人之“意”与自然之“象”通过不同角度,运用多种形式的强调与开发。

从“流水似的”对已过去却不能忘怀的情感的形象述说到“叹息似的渺茫”——自己感慨和无耐通过创造情绪氛围的抒发,从“一样是明月一样是隔山灯火”情感化景物的叙写到“你向黑夜要回那一句话-----”“你仍得相信山谷留着有那回音”一种情感过程故事化的叙述,整个诗作充满着形式多样,层次丰富的意象,甚至多数句子本身就是一个个含意幽深的意象,如“幽冷的山泉底”本身是一种物象或景致,但同时它又是一种情感,是由生死离别所造成的孤独无助以至于心灰意冷,“黑夜”同样也抒发一种沉重灰暗的心境,“松林”则暗示了平静中不时泛起的感情动荡,又如“一样是隔山灯火”这句话,在整首诗中是以前后对比来映衬物是人非给抒情主人公带来情感上的伤痛。

而“隔山灯火”本身又是一个独立的意象,这个“象”所表达的“意”是那过去了的可望不可及的情感经历给人诱惑的同时更给人以伤害。

由此情感的表达通过意象进入更为幽深的心理世界。

由于情感的表达与文学手段充分运用的完美地结合在一起,给读者提供了一个解诗的广阔空间,使得有限的文字负载了更为丰富、深广的情感内涵,也使这种怀人的情感,超越了一般怀人作品那种外在的沉重而成为不乏深刻的诗意情感。

三、对照比较,澄清疑义第二层面解决之后,对于作品的阅读已经基本完成,然而由于对,《别丢掉》这首诗,不同读者对其表达手法认识上有分歧,所以澄清这一分歧便成为阅读的第三个层面。