储层沉积学讲稿(80)

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:5

研究生课程教学大纲(试用)一、课程概述1.课程名称:《储层沉积学》2.课程类别:选修课3.授课对象:硕士生4.专业类别:本教材可供地质系石油专业、岩石矿物地球化学专业和地质学专业的研究生和高年级大学生教学使用,对科研院所、现场从事储层沉积学研究的人员,也有一定的参考价值。

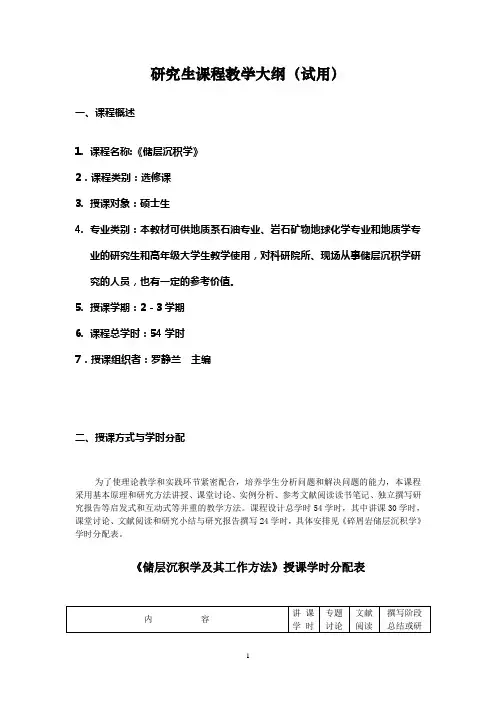

5.授课学期:2-3学期6.课程总学时:54学时7.授课组织者:罗静兰主编二、授课方式与学时分配为了使理论教学和实践环节紧密配合,培养学生分析问题和解决问题的能力,本课程采用基本原理和研究方法讲授、课堂讨论、实例分析、参考文献阅读读书笔记、独立撰写研究报告等启发式和互动式等并重的教学方法。

课程设计总学时54学时,其中讲课30学时,课堂讨论、文献阅读和研究小结与研究报告撰写24学时,具体安排见《碎屑岩储层沉积学》学时分配表。

《储层沉积学及其工作方法》授课学时分配表三、考试方式考试主要采取参考文献阅读读书笔记、独立进行实例分析或独立撰写与该课程相关的研究报告等相结合的考试方法。

其中,参考文献阅读读书笔记和独立进行实例分析考试成绩可占总成绩的40%±,独立撰写研究报告可占总成绩的60%±。

四、教学内容绪论本章重点:了解《储层沉积学》的概念及其涵义,储层沉积学的研究内容及其在石油地质学中的地位,中国油气储集层及其分布概况、储层沉积学研究的现状与展望。

本课程重点:重点介绍我国陆相盆地类型、陆相盆地沉积相与沉积体系、陆相碎屑岩储层研究内容及其工作方法、常用计算机软件在储层沉积学研究中的应用、现代测试分析方法在储层沉积学研究中的应用、储层评价技术和方法、储层主要研究成果的整理与汇总方法。

●第一章我国中新世代沉积发育及陆相盆地类型:重点了解我国中新世代陆相沉积盆地的主要发育阶段;我国的主要沉积盆地类型及其特征。

课堂讲授为主。

●第二章陆相盆地沉积相与沉积体系:重点了解主要的陆相沉积相与沉积环境(冲积扇体系、河流体系、三角洲体系、湖泊沉积等体系)特征;各主要沉积体系及其含油性。

储层沉积学1、冲积扇主要沉积作用类型及相带划分?主要沉积作用类型:冲积扇主要是由粗碎屑物质组成的沿山前或陡坡向外部低凹地带伸展的锥形、舌形或弧形的沉积体。

它们常发育在那些地势起伏较大,而且沉积物补给丰富的地区,代表陆上沉积体系中最粗、分选最差的近源单元,通常在下倾方向上变成细粒、坡度较小的河流体系。

冲积扇的沉积产物分为以下四种类型:(1)泥石流沉积(2)片流沉积(3)河道沉积(4)筛状沉积泥石流沉积的一般特点:(1)泥石流沉积分选性很差,小者为粉砂、粘土级物质,大者可达数吨重的漂砾;(2)其形态呈明显的叶瓣状的舌状体,并覆盖于片流沉积之上,与片流沉积有明显的边缘界线。

(3)来源区的物质成分对于泥石流的形成有很重要的影响,如泥质岩一类的母岩就特别有利,而石英岩一类则有利于形成筛积物,不利于泥石流的形成。

(4)泥石流一般都不发育层理,粘度大为块状结构,粘度小时出现递变层,叠瓦状层(5)泥流是泥石流的一种,它主要是由砂、粉砂及泥质物质组成,与泥石流相比较其细碎屑的含量较高。

河道沉积指暂时切入冲积扇内的河道的充填沉积物,故又称为河道充填沉积、辫状河道。

常发育在冲积扇的上半部,在下部由于不受限制变成为片流沉积。

河道沉积的一般特点:(1)河道沉积在平面上为窄而长的砂体;(2)河道沉积物通常是由低粘度的水流所形成的分选不好的砾石和砂,呈透镜状;(3)碎屑颗粒较粗的层,其砾石可呈叠瓦状排列,而砂层可具交错层理;(4)河道沉积单层厚度一般5-60cm,有的可达2m,呈明显的下切-充填构造产生,其周围常常过渡为泥流沉积的、呈板片状的粘土质砂的沉积物。

片流沉积片流也称漫流、洪流,是一种粘度相对低的洪水流,常分布于河道下游终端,为辫状河的席状砂沉积。

片流沉积的一般特点:(1)沉积物主要是由砾石、砂或者少量的含粘土的粉砂组成。

一般地讲,分选中等;(2)在沉积构造方面,常常是呈块状,也可以有交错层理或细的纹层;(3)在产状上,一个单独的砂体是呈透镜体产出,而所有的透镜体则共同组成了板片状的砂体;(4)常于河道沉积相伴生。

储层沉积地质大自然中储层的特性和分布是具规律的,而不是没有规律可循的。

虽然储层的性质和分布受到多种因素所控制,但无论如何沉积环境是控制两者的基础,因而在讨论碎屑岩储层的性质和分布时必需以沉积体或沉积体系作为讨论的基础。

只有以沉积体或沉积体系作为研究储层性质和分布的实体,研究才有完整性、系统性,有一主线贯穿始终。

也就是说从成因上抓住了事物的本质,更体现其客观性和真实性。

第一节冲积扇砂砾岩储层冲积扇是由山前或断崖边向邻近低地延伸的,是一种主要由粗粒碎屑物质组成的圆锥形、舌形或弓形的堆积体。

它代表陆上沉积体系中最粗粒的、分选最差的近源沉积单元,通常在下倾方向上变成细粒、坡度较小的河流体系。

然而也有某些扇,它的前缘直接进入湖泊或海洋,则称为扇三角洲。

关于扇三角洲将放在以后的章节中进行论述。

一、冲积扇的形成和作用过程(一)、冲积扇的形成冲积扇的形成主要是在山区或上游发生暴洪时,大量的水体夹带丰富的泥砂沿山沟顺流直下,当流出山口时,空间突然开阔、坡度锐减、水流能量突然骤减,巨量的砂、砾、泥快速堆积而形成。

在形成冲积扇的过程中常伴随有重力的不稳定性而出现重力流。

因些冲积扇大量地出现于构造的活动区,如裂谷盆地、与走滑有关有拉张盆地、前陆盆地和快速抬升的山体前缘。

在我国天山山前和昆仑山山前可见大量现代的冲积扇。

同时冲积扇的发育与气候有关,虽然一般认为冲积扇发育于干旱地区,实际上冲积扇既可发育于干旱气候地区,也可发育于潮湿气候地区。

然而气候对冲积扇的发育有一定的控制作用,即干旱地区冲积扇坡度比较陡、扇体较小且沉积物粒径大小悬殊;而潮湿气候地区的冲积扇坡度小、扇体较大且沉积物粒径相对细而均一。

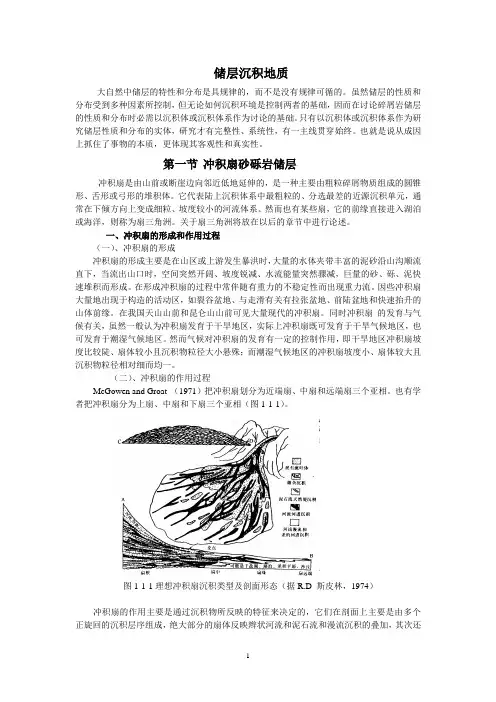

(二)、冲积扇的作用过程McGowen and Groat (1971)把冲积扇划分为近端扇、中扇和远端扇三个亚相。

也有学者把冲积扇分为上扇、中扇和下扇三个亚相(图1-1-1)。

图1-1-1理想冲积扇沉积类型及剖面形态(据R.D 斯皮林,1974)冲积扇的作用主要是通过沉积物所反映的特征来决定的,它们在剖面上主要是由多个正旋回的沉积层序组成,绝大部分的扇体反映辫状河流和泥石流和漫流沉积的叠加,其次还有筛滤作用的沉积(图1-1-2)。

储层沉积学研究范文储层沉积学研究主要内容包括沉积物类型、岩石特征及分布、沉积环境、储层特征等方面。

首先,沉积物类型是指储层中存在的各种沉积物,包括砂岩、泥岩、碳酸盐岩等。

沉积物类型的研究可以了解各种沉积物的形成机制以及其对储层性质的影响,有助于评价储层质量。

其次,岩石特征及分布是研究储层沉积学的重要内容之一、不同岩性的储层具有不同的物性特征,如孔隙度、渗透率、压实度等。

对岩石特征及分布的研究可以揭示出储层的物性分布规律,为储层评价和勘探开发提供科学依据。

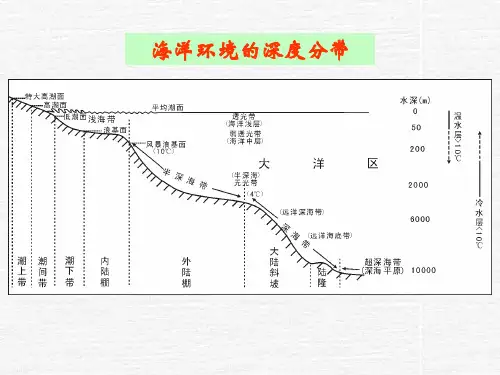

沉积环境是储层沉积学研究的重要内容之一、沉积环境包括陆相、浅海相、深海相等,每种环境下的沉积作用过程和物质组成都不尽相同。

了解沉积环境有助于解释储层岩性变化、预测储层分布规律,对油气勘探具有重要意义。

最后,储层特征是储层沉积学研究的核心内容。

储层特征包括储层厚度、孔隙度、渗透率、孔隙结构、孔隙类型等。

通过对储层特征的研究可以评价储层的储集能力和藏盖条件,为储层评价和勘探开发提供科学依据。

储层沉积学研究的方法主要包括野外地质调查、岩心分析、测井解释、地震解释等。

野外地质调查是最早且最基础的研究方法,通过采集野外地质样品进行分析,可以揭示出储层的性质和分布。

岩心分析是通过对岩心样品进行物性测试和岩石薄片观察,获得储层的详细信息。

测井解释是通过分析地下测井曲线,确定储层的厚度、物性、含油气性等。

地震解释是通过分析地震勘探资料,揭示出储层的空间分布规律。

储层沉积学研究的意义在于提高油气勘探的成功率和勘探开发效果。

通过研究储层沉积学,可以揭示储层形成机制和分布规律,帮助确定勘探区块和目标区。

同时,可以对储层进行评价,确定储层的储集性能,为勘探开发提供科学依据。

此外,储层沉积学研究还可以帮助研究区域的油气资源潜力,指导石油勘探工作的部署和管理。

综上所述,储层沉积学研究是石油地质学的重要组成部分,通过对储层的沉积物类型、岩石特征及分布、沉积环境、储层特征等方面的研究,可以揭示储层的形成机制和分布规律,为勘探开发提供科学依据。

研究生课程教学大纲(试用)一、课程概述1.课程名称:《储层沉积学》2.课程类别:选修课3.授课对象:博士生4.专业类别:本教材可供地质系石油专业、岩石矿物地球化学专业和地质学专业的博士研究生教学使用,对科研院所、现场从事储层沉积学研究的人员,也有一定的参考价值。

5.授课学期:2-3学期6.课程总学时:80学时7.授课组织者:罗静兰主编二、教学思想《储层沉积学》是近年来沉积学理论与油气勘探开发实践密切结合而产生的一门实用性较强的新兴学科,主要是研究碎屑岩储层、碳酸盐岩储集层的形成、演化、分布及其基本特征(成分、结构、构造等)的一门科学。

其在阐明生、储、盖的形成和分布规律等方面具有重要指导意义。

第十三届国际沉积学大会(1SA,1990)正式应用该术语并引入文献。

我国油气资源丰富,生储类型多样,含油气层系时代分布广,其中又以中—新生代陆相碎屑岩油气藏的形成和演化独具特色。

经过几十年的勘探开发和研究,我国在陆相石油地质学、岩相古地理学、储层沉积学和有机地球化学等方面形成了—套完整的理论体系。

但是也应看到,随着我国中、新生代含油气盆地中陆相地层的油气勘探程度已经较高,构造油气藏、碎屑岩油气藏的勘探开发难度和风险日益增大,现有的几个大油气田(区),诸如松辽盆地和渤海湾盆地均已进入了高含水阶段,稳产难度越来越大,开发成本越来越高。

与国外相比,我国海相地层和火山岩地层的油气勘探程度还比较低,今后必须在海相地层和火山岩地层的油气勘探力度和获得突破,才有可能增储上产,适应国民经济发展的需要。

因此,本课程除阐述我国中-新生代陆相碎屑岩储层形成、分布、评价和预测等内容外,适当加强了海相碎屑岩、海相碳酸盐岩和火山岩储层的形成、分布、评价和预测等基础理论教学内容。

另一方面,根据博士研究生培养计划和培养方向要求,基于博士生毕业后既具备独立进行科研工作或实际工作能力之考虑,本课程与硕士研究生的《储层沉积学》相比,主要有以下几点不同:1.在教学内容上增加了海相碎屑岩、海相碳酸盐岩和火山岩储层研究内容,而且碎屑岩储层沉积学内容有所增加和删节,侧重点有所不同;2. 在授课方式和教学方法上,除采取课堂讲授、文献阅读、课堂讨论等教学方法外,同时采取由博士生进行某个专题讲座,即由多年从事石油、地质工作第一线、在与本课程有关的专业领域内具有实际工作经验和业务专长的博士生主讲某个专题的互动式教学型式,以便达到参与、交流和共同提高之目的;3. 在学时分配上,适当增加了实例分析、课堂讨论、文献阅读等学时数,教师授课学时和文献阅读、课堂讨论和交流、撰写专题报告等各占总学时的50%。

储层沉积学

(试用教材)

罗静兰主编

(博士研究生选修课程,80学时)

2003年1月

绪论

一、储层沉积学基本涵义

沉积学(Sedimentology)是本世纪30年代由沃尔德(Wadell,1932)提出的一个术语,它主要是由沉积岩石学(Sedimentary Petrology)中沉积岩的形成作用中的基础理论部分扩大和发展起来的。

而储层沉积学(Reservoir Sedimentology)又是以实用角度从沉积学中派生出来的一个分支,是研究油气储层沉积物(岩)和沉积作用的科学。

第十三届国际沉积学大会(1SA,1990)正式应用该术语并引入文献,表明沉积学与油气勘探和开发的关系十分密切,其在阐明生、储、盖层的形成和分布规律等方面具有重要指导作用。

沉积学和储层沉积学的基本涵义及主要研究内容是:

1.沉积学是研究沉积物(岩)和沉积作用的科学。

包括研究未曾成岩和已经成岩的天然沉积物(岩),以及它们在自然环境中沉积作用的过程和机理(Reeding,1978)。

沉积学作为地质科学中的一个分科,它与流体力学和地层古生物学密切相关,与物理学、化学、海洋学、气象学、水文学和土壤学等也有重要联系。

由于有关学科的相互交叉和渗透,以及新技术和新方法的应用,通过对现代沉积物的研究(陆上和水下)和实验模拟,逐渐使沉积学成为一门独立的学科。

随着矿产资源,特别是燃料资源(煤炭、石油、天然气、核能等)勘探开发事业的巨大发展,使沉积学从以理论研究为主,逐渐成为一门具有较强应用基础性质的学科。

2.储层沉积学主要是研究碎屑岩储层和碳酸盐岩储层形成、演化、分布及其基本特征(成分、结构、构造等)的一门科学,是沉积学理论与油气勘探开发实践密切结合的结果。

一般来讲,石油和天然气生于沉积岩中,也主要储集在沉积岩中,从沉积岩石学、沉积学以及岩相古地理学深化对各类油气储层形成机理的研究,可以为油气勘探开发提供更多的科学依据,因此,储层沉积学的形成和发展有着重要的实际意义。

二、中国油气储集层及其分布概况

我国油气资源丰富,生储类型多样,含油气层系时代分布广,其中又以中-新生代(晚海西~印支阶段、早燕山阶段、晚燕山阶段和喜山阶段)陆相碎屑岩油气藏的形成和演化独具特色,而且形成了—套完整的陆相石油地质学、岩相古地理学、储层沉积学和有机地球化学等理论。

含油气层系广布于我国西部和西北部的准噶尔、塔里木、柴达木盆地、吐哈盆地、二连盆地、酒西盆地、鄂尔多斯盆地;东北和华北地区的松辽盆地、渤海湾盆地、华北盆地;西南、东南地区的四川盆地、楚雄盆地、江汉盆地、苏北盆地、北色盆地、南襄盆地;以及我国东南沿海大陆架诸盆地等。

但是也应看到我国陆相地层的油气勘探程度已经较高,而现在已有的几个大油气田(区),诸如松辽盆地和渤海湾盆地均已进入了高含水阶段,稳产难度越来越大,开发成本越来越高。

面临这样严峻的形势,确定新的战略接替区和层系就显得十分重要。

与国外相比,我国海相地层的油气勘探程度还比较低,在今后5—15年内必须在海相地层的油气勘探上有重大突破,才有可能增储上产,适应国民经济发展的需要。

根据我国石油工业发展除面向国内、同时也面向国外的战略方针,从两方面来看都须要加强海相石油地质学、储层沉积学、有机地球化学等学科的研究和教学。

本教材除阐述中一新生代陆相碎屑岩储层形成、分布、评价和预测等内容外,并适当加强了海相碎屑岩、海相碳酸盐岩和特殊岩类储层的形成、分布、评价和预测等基础理论教学内容。

三、中国油气储层研究的进展和展望

近年来,储层沉积学的研究和地质模型的建立已成为国外许多石油公司解释残余油和提高采收率的重点研究课题。

目前我国东部相当多的油田已进入高含水阶段,通过建立地质模型(包括沉积模型、成岩模型、地化模型和构造模型),再运用水力学和渗流力学原理和分析技术建立流体模型,才能有效地解释较小范围(或层系)储层的非均质性(刘孟慧等,1990)。

海洋砂质滨岸相沉积模式已有多年研究历史,墨西哥湾加尔沃斯岛障壁岛一渴湖沉积体系作为典型储层沉积模式早已载入史册,在世界范围内指导油气勘探开发中发挥了重要作用(Friedman,1978;Reinech,1970,1980;赵澄林等,1982,1987,1997)。

其对我国塔里木盆地及其它地区海相、海陆过渡相储层建模有重要参考价值。

当前,利用我国一些地区的良好露头条件,对各种沉积体系进行三维研究仍然是一项重要研究课题。

大量的露头研究,有利于积累建模的地质知识库(Geological Knowledge Base) (裘亦楠,1992)。

地下地质研究除依靠地震外,主要是来自录井、岩心和测井的资料,由于资料的局限性和解释的误差,要克服建模中的随机性(Stochastic),就需要籍助于研究者大量地质知识的积累和野外露头的系统研究。

对地质家来说,“野外地质不过时”(Blatt,1972,1980)这一提法是正确的,至今仍有现实意义。

故当前国内各石油公司纷纷投资给高等院校开展与地下有一定可比性的精细露头研究,有助于加速建模工作,这项工作也是“稳定东部”、“增储上产”的一项战略措施。

不断完善和修正各类沉积体系,编制符合地下实际情况的储集体展布图,是一项没有止境的研究课题(Galloway,1983;Leslie,1992;吴崇筠,1986)。

总之,储层沉积学和岩相古地理学发展正处于方兴未艾阶段,由定性向定量发展趋势仍需积极推进,计算机应用和数字模拟技术在储层沉积学研究、岩相古地理编图已初见成效,但仍需结合我国目前油气勘探开发现状作进一步开拓。

着眼于我国21世纪的油气勘探开发事业,我国储层沉积学研究应在下述领域进一步加强:

1.陆相层序地层学研究。

层序地层学理论应用于陆相地层中的预测砂体和生储盖组合的作用还远未达到勘探的需要,在我国海相地层中的应用也刚刚开始,尚需进一步提高。

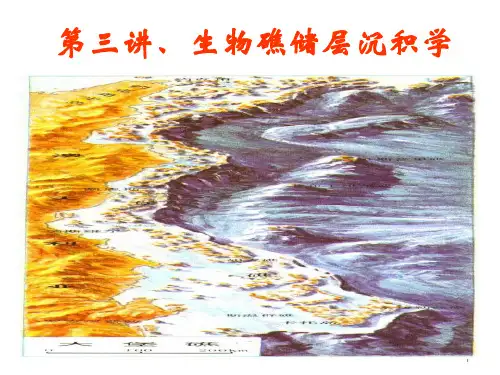

2.碳酸盐岩储层沉积学研究。

国外已将碳酸盐岩沉积相研究转向斜坡和深水,突破了碳酸盐岩主要是浅水沉积的传统概念。

运用碎屑岩搬运和沉积作用的理论和方法对碳酸盐岩沉积作用的研究已经开始。

3.次生孔隙发育带研究。

中-深部碎屑岩储集体的储集空间主要是次生孔隙,其在纵、横向上的分布具非均质性。

当前应加强对次生孔隙发育带在平面上的预测研究,不应只停留在纵向上的预测。

4.成岩演化模式和模拟。

目前的成岩演化模式多是用反演的方式得出,国外在70年代就已开展了成岩作用的正演模拟工作,如英国的Ferguson,Bush等,Kosiur等。

成岩模拟正演目前处于发展阶段(Karner等,1993;Tempel Regina,1993),我国尚处于开发阶段,也应加强类似的研究,如加快成岩模拟实验室的建设。

5.成岩作用研究。

国外已开始成岩作用的定量化研究,将孔渗的增减在各个阶段的变化用数字表示出来(Mowers等,1996),我国只有极少数学者作过类似的工作(罗明高,1995)。

6.致密储层研究。

随着我国油气勘探事业的发展,逐步由高孔渗储层转向低孔、低渗储层,致使低渗透致密储层在“增储上产”中的作用日益重要,而目前我国对这类储层的研究要逊于国外。

7.碳酸盐岩储层研究。

国外海相碳酸盐岩地层中油气资源丰富,储层的研究也积累了丰富的经验,而我国海相碳酸盐岩地层油气勘探从生、储、保到运聚等方面还存在较多问题,因此国外经验值得我们借鉴。

8.特殊岩类储层研究。

特殊岩类储层指火成岩、变质岩、泥岩裂缝、煤系和风化壳等组成的储层类型。

从我国近年油气勘探实践来看,特殊岩类储层研究尚需扩大领域和进行深入研究。

根据石油勘探开发高级培训教学的实际需要,特将近十几年来笔者承担和完成的国家级、部级、高校博士学科点专项基金资助课题中的有关各种岩类储层研究成果中的部分内容融入本教材中,能起到理论联系实际作用。

希望本书能对我国石油工业发展起一些作用。

第一篇碎屑岩储层沉积学

第一章我国中新生代沉积发育及陆相盆地类型

第二章陆相盆地沉积相与沉积体系

第三章陆相沉积层序地层学

第四章陆相碎屑岩储层特征

第五章陆相碎屑岩储层测井解释方法第六章常用计算机软件在储层沉积学研究中的应用

第七章储层评价技术和方法

第八章储层精细研究内容与方法简介

第九章海相碎屑岩储层沉积学

第二篇碳酸盐岩储层沉积学

第一章碳酸盐岩储层沉积学基础

第二章碳酸盐岩沉积环境与相模式

第三章碳酸盐岩层序地层样式

第四章碳酸盐岩储层特征

第五章现代测试分析方法在碳酸盐岩

储层沉积学研究中的应用

第六章碳酸盐岩储层地质学研究中涉及的新问题第三篇火山岩储层沉积学

第一章火山岩油气藏概论

第二章火山岩油气藏研究内容与研究方法

第三章火山岩油气藏研究实例。