生活中的社会学_法学思维导图

- 格式:xmin

- 大小:5.76 KB

- 文档页数:1

乡土中国每一章思维导图

乡土中国每章核心观点与论证思路如下所示:

第一章在东方的乡土社会中,最主要的是“克己复礼”——这是道德体系的出发点。

乡土社会中的道德和法律依据私人间的关系亲疏而加以程度上的伸缩。

孝、悌、忠、信都是私人关系中的道德要素。

第二章乡土社会中缺乏“团体”,也就难以产生“团体”的道德,由于团体是超越个人的存在,乡土社会中也就没有产生“超人”的道德。

主要优势:

剖析了乡土社会的结构及其特点。

书中不作空泛说教和简单类比,一切以时空条件为转移,从结构、道德、法律、家庭、权力等方面来看中西文化差异。

《乡来垍头土樤中国》是学界共认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的重要代表作之一。

《乡土中国》每章概括:

1、乡土本色:以农为生的人,时代定居是常态,迁移是变态,讲解了中国农民聚村而居的原因,乡土社会是熟人社会,其信用并不是并不是依靠契约。

2、文字下乡:从空间的角度说明在乡土社会中没有文字的需要。

3、再论文字下乡:从时间的角度说明在乡土社会没有文字的需要。

4、维系着的私人道德:介绍了不同的社会格局构成不同的道德体系。

5、家族:中国乡土社会的基本社群是小家族。

6、男女有别:乡土社会是个男女有别的社会,也是个安稳的社会。

稳定社会关系的力量,不是感情,而是了解。

7、礼治秩序:"礼"是社会公认的行为规范,维持礼的规范是传统,与"法"不同。

创作背景

《乡土中国》来源于作者20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲的“乡村社会学”一课的内容,当时作者应《世纪评论》之约分期连载14篇文章,《乡土中国》由这些内容、文章辑录而成。

法律社会学法律社会学:又称法社会学。

研究法律和司法制度、司法机构与社会总体及各种社会因素的相互关系的社会学分支学科。

形成于19世纪末。

主要研究:法律形成的社会条件;法律制度和规范与其他社会制度和规范的关系;立法和司法的社会过程及其社会效果;法律的社会控制和社会监督机制;法律在解决社会问题、调适社会冲突和控制社会变迁中的特殊作用及社会效果等。

法律制度:有广狭两义。

广义是一国的立法制度与司法制度的总称。

狭义是调整某一类社会关系或社会关系的某一方面的法律规范的总称,如所有权制度、陪审制度等。

它体现统治阶级的意识,用来巩固统治阶级的统治、维持对统治阶级有利的社会关系和社会秩序。

法律机制:法律规范的制定、实施,直至产生调整社会关系效果的全部运用过程的综合原理。

具体含义包括:(1)法律规范的形成源于社会生活中具体的社会关系,为了使法律规范准确地反映和调整社会关系,必须对其进行合理的分类。

(2)法律的实施有不同的方式,研究不同实施方式的相互作用关系,对正确实施法律规范有重要意义。

(3)通过法律规范的实施调整社会关系。

法律效力:法律所产生的作用。

包括保护作用、引导作用、规范作用和制裁作用。

合法行为由法律保护,社会发展和改革由法律引导和规范,违法行为由法律制裁。

与法的效力不同,法的效力指法的生效范围。

法律社会化:使法律规范从外在事实转化为公民的内在价值,从客观的行为模式转化为主观的行为标准的过程。

西方法律社会学家通常把其分为五个阶段:(1)前习惯阶段。

服从法律只是为了避免惩罚。

(2)习惯阶段。

服从法律只是因为它们是法律。

(3)后习惯阶段。

支持偏离权威要求的道德原则。

(4)社会契约阶段。

维护合宪性和确保社会稳定及有秩序发展的程序。

(5)最后阶段。

只服从体现伦理道德的法律规则。

法的实施:法律规范在社会生活中得以贯彻,对一定社会关系进行调整的过程。

其实质是将法律规范中规定的权利和义务转化为社会生活中的权利和义务关系,并将体现在法律中的意志转化为社会成员的行为。

【新教材】第⼀章乡⼟中国之乡⼟社会学案(思维导图、内容提要与练习)第⼀章乡⼟社会【本篇导读】作为整书之开篇,作者即开宗明义地指出中国社会在基层上是乡⼟性的,也即乡⼟本⾊的。

这⼀基本特征是由作为中国基层社会的主体的农民(乡下⼈)与⼟地的关系所决定的:⼟地是农民谋⽣的基础,是农民的命根⼦,农民离不开⼟地。

继⽽,论述了农民与⼟地的关系所决定的⼈与⼈之间的关系,其特征是强烈的地⽅性,即⼈与⼈在空间排列关系上形成了以住在⼀起的⼩集团村落为单位的孤⽴与隔膜。

然在聚村⽽居的⼩集团内部,则完全是⼀个因在⼀起⽣长⽽发⽣的、充满了亲密感觉的熟⼈社会:从⽣命历程上看,个体的常态的⽣活是终⽼是乡;在互动对象上,⾯对的是⽣⽽与俱⽽⽆须选择的⼈物;在信任信⽤⽅⾯,靠的是习得的礼俗规矩⽽⾮契约;在⽣活需要的知识上,靠的是认识⼿段与⽬的之间的个别联系、具体经验⽽⾮普遍、抽象的覆盖万有的真理。

通过对⽐社会学家滕尼斯和涂尔⼲的社会类型概念,作者向我们指出这样⼀个熟⼈社会属于有机团结的社会、礼俗社会,是不同于作为机械团结的社会、法理社会的现代社会的。

本篇共17个⾃然段。

第1⾃然段扼要地从历史与现实⾓度点出了⾃⼰对基层社会的基本判断和⾃⼰讨论的对象;第2—6⾃然段阐释了乡下⼈⼟⽓的原因是农民谋⽣离不开⼟地,进⽽被⼟地束缚;第7—10⾃然段阐述乡⼟社会⼈与空间关系上的不流动和在⼩农经营、⽔利合作、安全保卫、平等继承等需要下呈现的聚村⽽居的格局,由此形成了以住在⼀起的集团为单位的孤⽴与隔膜,即地⽅性。

第11—17⾃然段阐述了在地⽅性限制下乡⼟社会作为熟⼈社会在⽣命历程、互动对象、信任信⽤和知识特征上的表现,并指出由于熟⼈社会的风俗⽆法在现代社会应⽤,故⽽“⼟⽓”才变成了骂⼈的词汇。

【内容概括】如果说中国有5000年的历史,那么中国有99.9%的时期都处在农业社会,在那么长的时间⾥我们都是受到⼟地的束缚,我们⾃然会惯性的受到⼟地的影响。

⽐如说我们喜欢定居在⼀地,不爱迁徙。

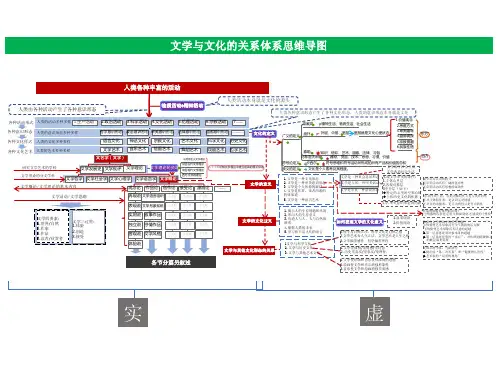

血缘与地缘思维导图1. 介绍在社会学和人类学领域,血缘和地缘都是重要的概念。

血缘指的是通过血统或家族关系相互关联的人们之间的联系。

地缘则指的是地理位置和地理环境在塑造个体、团体、社群之间关系方面的重要性。

血缘和地缘在人类社会中起着不可忽视的作用,并且它们之间经常相互交织并相互影响。

在本文档中,我们将探讨血缘和地缘的概念,并通过思维导图的方式来展示它们的关系和相互作用。

通过此思维导图,我们可以更好地理解血缘和地缘对个体和社会的影响。

2. 血缘思维导图血缘思维导图展示了血缘关系的重要性以及不同血缘关系之间的联系。

以下是一个血缘思维导图的示例:血缘思维导图血缘思维导图在这个思维导图中,我们可以看到从中心开始延伸出的各个分支代表了不同的血缘关系,包括直系亲属(父母、兄弟姐妹、子女)、更远的亲戚关系(堂兄弟姐妹、舅舅、姨妈等)以及家族关系(祖父母、曾祖父母等)。

这些血缘关系构成了一个庞大而复杂的网络,通过这个网络,人们在家庭、社区和社会中建立起紧密的联系和互动。

血缘关系不仅仅是基于血统关系,它还包括了共同的价值观、文化传统等共同点。

这些共同点进一步加深了人们之间的联系,并对他们的行为和决策产生影响。

血缘思维导图提醒我们,在处理家庭事务和社会关系时,需要考虑血缘关系的影响。

3. 地缘思维导图地缘思维导图展示了地理位置和地理环境对个体和群体之间关系的重要性。

以下是一个地缘思维导图的示例:地缘思维导图地缘思维导图在这个思维导图中,我们可以看到从中心开始延伸出的各个分支代表了不同的地理因素,包括地理位置(国家、城市、区域),自然资源(气候、土壤等)以及环境因素(自然灾害、地形等)。

地缘因素对个体和群体的生活、文化和经济产生了深远的影响。

地缘因素可以塑造人们的行为和决策。

例如,气候条件可能影响农业和资源利用方式,地理位置可能影响贸易和文化交流。

地缘思维导图提醒我们,在解决问题和制定决策时,需要考虑地缘因素的影响。

4. 血缘与地缘的相互作用血缘和地缘并不是孤立存在的,它们经常相互作用并相互影响。