玉米晚收小麦晚播增产技术详解

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:3

2023年黄淮海夏玉米冬小麦“双晚”技术意见当前,黄淮海地区夏玉米正处于籽粒灌浆中后期、即将大面积收获,冬小麦备种备肥抓紧推进、秋冬种即将全面展开。

夏玉米冬小麦“双晚”技术是指在黄淮海等地区夏玉米适期晚收、冬小麦适期晚播,对玉米可高效利用光热资源、延长籽粒灌浆时间、提高产量和品质,对小麦可减少水分消耗、避免冬前旺长、确保安全越冬。

立足黄淮海等地区光温水资源条件和当前生产形势,以统筹周年高产为目标,以“夏玉米适期晚收增粒重、小麦适期晚播育壮苗”为重点,在黄淮海地区推进实施夏玉米冬小麦“双晚”技术,全力夺取今年秋粮玉米丰收、夯实明年夏粮小麦生产基础。

夏玉米适期晚收增粒重(一)优选肥药,“一喷多促”。

科学搭配药剂,将叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀虫杀菌剂等混合喷施,一次作业可以实现促生长发育、促灌浆成熟、促灾后恢复、促粒重增产、防控病虫等多重效应。

应对自然灾害,高温干旱地区可喷施磷酸二氢钾、中微量元素水溶肥和抗旱抗逆制剂,渍涝地块及时排水后可叶面喷施尿素和磷酸二氢钾,早霜威胁大的地区可喷施磷钾肥或液体膜。

应对病虫害,杀菌剂可选用吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯•戊唑醇、醚菌酯•氟环唑等,杀虫剂可选用氯虫苯甲酰胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯等。

此外,要合理选择喷施时间,一般选择在无雨天的上午10时前、下午4时后进行,避开正午高温时段;如喷后24小时内遇中到大雨,要及时补喷;也可因地制宜选择无人机夜间作业。

(二)适时晚收,增重脱水。

一般夏玉米花粒期后50—60天,有效积温满足灌浆期所需,进入成熟期。

玉米最佳收获期为生理成熟期,即籽粒基部和穗轴交界处出现黑层,籽粒乳线消失,果穗苞叶黄白并松散,植株中下部叶片变黄,基部叶片干枯,同时籽粒变硬并呈现出品种固有的色泽,含水率降至30%以下。

一般日均温达16℃以下玉米灌浆速度明显下降,14℃以下基本停止灌浆。

应根据品种特性、茬口要求和天气条件适当晚收,以延长10天左右收获为宜。

玉米晚收增产技术要点

1. 确定晚收时间:晚收时间一般在正常收获期之后1~2周,要根据当地的气候和季节特点进行调整。

2. 做好田间管理:晚收期间要注意及时除草、整地、追肥,保证玉米生长良好,并且加强防治病虫害。

3. 控制玉米生长速度:晚收期间要尽量控制玉米的生长速度,避免玉米生长过快或过慢,导致产量下降。

4. 加强营养管理:晚收期间可以适当增加氮肥用量,提高叶面积指数,促进玉米籽粒充实,并在灌浆期间进行适量的浇水,逐渐降低土壤湿度,有利于加速籽粒的成熟。

5. 控制收获时间:玉米晚收的时间要在籽粒成熟后进行,但又要尽量避免秋季气候变化会影响籽粒的质量,应根据当地气温变化和天气预报选定适宜的天气和收获时间。

6. 采取物理方法促进玉米籽粒充实:可以适量采用玉米开皮机、震动筛等物理方法,促进玉米籽粒充实,提高玉米产量。

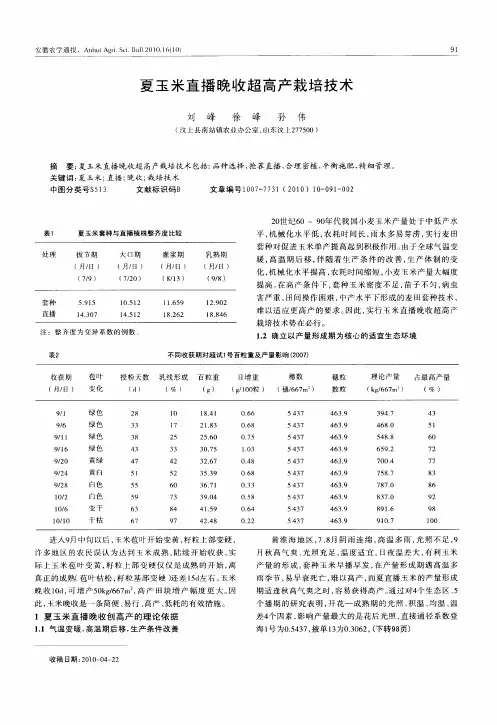

农技指导:夏玉米精量直播晚收高产栽培技术一、技术概述(一)技术基本情况黄淮海属小麦玉米一年两熟区,因受光温资源的限制,长期以来生产上推广玉米套种技术,即小麦收获前10-15天将玉米套种到小麦田里,这种种植方式存在以下主要问题:(1)小麦玉米共生期长,玉米苗弱不整齐,密度不足、苗子不匀、病虫害严重。

开花灌浆期阴雨连绵,影响粒重。

(2)玉米早熟先收,不能充分利用9月底和10月初秋高气爽、光照充足的有效灌浆季节,造成减产。

(3)生产上以苞叶变黄、籽粒上部变硬为成熟标准,收获时籽粒含水量在35-40%,距真正成熟(玉米籽粒乳线消失、黑层出现,完熟收获)相差10-15天。

(4)套种玉米费工费力,难以实现全程机械化操作。

针对上述问题,以机械化精量播种为核心,选用适宜单粒精量播种的优质种子;改麦田套种玉米为麦收后玉米免耕单粒精播;适当密植,建立合理群体结构,保证群体密度和整齐度;耐密型玉米品种留苗67500~75000株/hm2;适时晚收,秸秆还田;实现增加密度、提高整齐度、保证成熟度,增加产量、提高效益的生产目标。

该技术已作为山东省地方推荐标准发布实施。

(二)示范推广与提质增效情况该技术被列为科技部、农业部和山东省重大推广技术,由山东省质量技术监督局发布为山东省地方标准(DB37/T 2742-2015)。

先后在山东、河南、河北等地区累计示范推广426万公顷,平均增产1109 kg/hm2,总增玉米51.2亿公斤。

其中山东省的101个县(市)累计示范推广363万公顷,平均9138 kg/hm2,最高单产16940kg/ hm2。

“十二五”期间,在不同生态类型区以同心圆分布的方式建立了高产攻关田、核心区、示范区和辐射区,建立超高产攻关田44公顷,核心区1万公顷、示范区85万公顷,辐射推广1073万公顷,增产粮食295.91万吨,获得社会经济效益45.44亿元,为我国粮食连年增产起到了重要的示范带动作用。

二、技术要点1 播前准备1.1品种选择选用通过国家黄淮海区或本省审定的耐密、抗倒、适应性强、熟期适宜、高产潜力大的夏玉米新品种。

玉米晚收增产技术当前,河南省玉米高产栽培技术普遍推广,产量逐年增加,但适时晚收技术却很难得到实施,成为玉米增产的瓶颈。

要想大幅度、大面积提高玉米单产水平,必须发挥“木桶效应”,实施玉米晚收技术。

一、玉米收获现状河南省中部一般在9月中旬收获,此时,玉米苞叶发黄,籽粒变硬,灌浆完成90%,早收10d左右,减产10%。

二、玉米晚收标准玉米成熟后不存在养分向茎秆倒流的问题,只要不影响小麦播种,收获越晚越好。

因此,一定要改变早收的不良习惯,尤其是今年秋作物播种推迟,更要坚持适当晚收不动摇,进行适时收获。

玉米成熟的主要标志:籽粒乳线消失,玉米授粉后45~50d,玉米苞叶变黄后7~10d,玉米籽粒尾部出现深黑色膜层。

三、影响玉米晚收的因素(一)传统农业习惯农民的传统习惯在9月中旬收获玉米,收获后趁墒犁地,以利于10月上旬播种冬小麦。

(二)示范效应农民群众有“庄稼活,不用学,人家咋做咱咋做”,见到别人开始收获,唯恐玉米丢失,不顾生熟开始收获,这是限制玉米晚收的关键和主要因素。

(三)农民务工需求部分农村外出务工劳动力秋季回乡,为尽早打工挣钱,赶时间收获玉米、整地、播种小麦,在玉米收获上拉动农村形成早收态势。

(四)农业机械化作业近年来,玉米秸秆还田普遍进行,玉米机械化收获也开始推广。

玉米早收,秸秆粉碎彻底,有利于耕作,是玉米早收的另一因素。

(五)技术推广力度薄弱县、乡基层技术人员不足,力量薄弱,宣传力度不大,农民对玉米早收减产认识不足,也是造成玉米收获过早的因素。

四、推广对策(一)全方位技术宣传采取网站宣传、电视技术讲座,广播宣传、发放技术明白卡、技术明白墙等形式深入宣传玉米晚收、小麦适时晚播技术,改变农民传统习惯,将玉米晚收技术推广到千家万户,让农民群众明白“玉米苞叶干枯”的收获标准。

(二)示范引导借助高产创建示范方、科技示范户、品种展示田推广玉米晚收技术,组织现场观摩测产验收,做给群众看,用实实在在的产量引导农民群众采用玉米晚收技术。

玉米、小麦“两晚”增产技术

玉米、小麦是我县两大主要粮食作物,常年种植面积240万亩左右,为科学利

用光热资源,节约水资源,进一步挖掘玉米、小麦两大作物的节水,增产潜力,今年全省大力推广以玉米晚收,小麦晚播为主要内容的“两晚”增产节水技术。

该项目技术简便易行,不需增加生产成本,只需通过延长玉米收获期和相应调整小麦播期播量,就可以大幅度提高玉米单产,实现小麦节水。

1、玉米适时晚收。

目前我县玉米收获时期偏早,一般在9月20日左右,而此

时玉米正处于蜡熟期,尚未达到完熟。

所谓完熟就是玉米完全成熟,判断标准:一是玉米苞叶变白,苞叶上口松散;二是乳线消失,把玉米果穗掰断,可以看到籽粒中间有一条黄白色交界线,这就是乳线,有乳线为蜡熟期,无乳线为完熟期;三是看黑层,把玉米籽粒底部花梗去掉,如果可以看到一层黑色,即黑层则表明玉米完全成熟。

研究表明:一般中熟品种,在蜡熟到完熟期,需10到15天,每增加

1 天,千粒重可增加3到4克,亩增6到8公斤,晚收7天,亩增产35公斤以上。

因此应当适时晚收,充分发挥玉米增产潜力,减少不必要减产。

2、小麦适时晚播。

适时晚播,冬前苗龄小,可以减少前期肥水消耗,防止冬

前旺长,冬季冻害,也为免浇越冬水创造了条件,半冬性小麦最佳播期为10月5

日至15日,亩播量8-9公斤,适播期过后每晚播1天增加1斤播量,这样就为培

育冬前壮苗和来年丰收打下了坚实的基础。

·127·127种植科学夏玉米直播晚收超高产栽培技术的关键点在于,选取中晚熟高产紧凑型玉米品种,生育期通常在105-110天左右,用6月5至6月15日麦收后直播的方式,代替5月中、下旬麦田套种的方法,再通过适当性的密植,适时性的晚收达到高产的目的。

笔者通过多年的玉米的栽培经验,通过深度的研究,发现与归纳了以下10点夏玉米直播超高产栽培技术,希望能为相关的工作者提供一些建设性的参考。

1.选择品种一定要选择适合当地气候条件的高产紧凑型中晚熟的玉米品种,品种需要具有耐密植性、抗病虫性、抗逆性强、活棵成熟等,有效积温在1200-1500℃,并且适合机械化的种植模式。

比如,登海605、鲁单981、郑单958、聊玉18、伟科702、博农118等品种,对品种的具体要求是:种子纯度达到95.7%,发芽率达到94.8%,含水量低于12.9%,且净度要求大于98.8%。

2.种子处理播种前对种子进行精选,尽可量选取粒大、饱满的优良杂交包衣种子。

且控制好种子的纯度、发芽率、含水量、净度等指标,而且种子大小要基本相同,发芽势头强。

尽可能使用精选的包衣种子,如果种子没有包衣的话,应该对其进行精选,播种前日晒两到三天,最大程度的提升种子的发芽率。

准备好5.4%吡·戊玉米种衣剂,为精选完成的种子进行包衣处理,防止虫害的发生。

3.适期播种适期早播是玉米高产的前提条件,它可以增加玉米的有效生长期,增加玉米的有效积温,充分的利用自然条件,促进营养物质的吸收与积累。

最终形成大粒、大穗,进而增加玉米的单位产能。

为了方便机械化种植,六月上旬麦收后贴茬夏直播,提高种植密度,增加玉米亩产。

如果是机械化单粒精播的话,按照每600平方米播种1.4-1.8千克。

前茬小麦秸秆进行短碎处理,再用人工或机械均匀抛洒。

种植方式采用行距58厘米到68厘米的等距种植方式,高肥地采用宽行距78到88厘米,窄行距28到38厘米的宽窄行种植方式。

目前河南、山东部分地区都实行小麦田套种玉米的种植模式,但随着农业机械化程度的提高,这种套种模式可以改成麦收后机械直播,如果这种直播晚收栽培技术得当,产量不但不会降低,还会取得比套种玉米增产10-15%的效果。

现介绍该栽培方式的技术要点:品种选择选用中晚熟高产紧凑型玉米品种,要求品种光合效能高、耐密植、抗逆性强、活杆成熟、生育期105-110天,有效积温1200-1500℃。

种植改5月中旬麦田套种为6月10—15日麦收后直播,麦收后要求足墒机械播种,以保证苗齐苗旺。

合理密植紧凑中穗型玉米品种种植密度是4500-5000株/亩,紧凑大穗型玉米品种种植密度是3500-4000株/亩。

平衡施肥建议玉米栽培适当增施有机肥,主要根据目标产量确定施用的化肥量,夏玉米一般高产田每生产100千克籽粒需纯氮3千克、纯五氧化二磷1千克、纯氧化钾2千克。

施肥上一定要平衡氮、磷、钾、硫等营养,做到配方施肥。

在肥料运筹上,要轻施提苗肥、重施大喇叭口追肥、补花粒肥。

如果是两次施肥,第一次在苗期,将氮肥总量的30%、磷钾硫肥总量的25% 及100%的锌肥和硼肥,沿幼苗一侧开沟深施(15-20厘米),以促根壮苗,防止缺硼造成的缺行断粒。

第二次在玉米大喇叭口期,将剩余的氮磷钾硫肥一次性施入,必须深施以促穗促粒,确保不脱肥,不秃尖,产量高。

如果是一次性施肥,后期不再追肥,建议使用缓控释肥料,而且要早施,最好是在小喇叭口期(5叶期)以前一次性施入,一些新型缓控释肥料还可以种肥同播(种肥一定要隔离5公分以上),保证前期不旺长、中期营养足、后期不脱肥。

如烟台众德集团于2008年推出的新型高科技缓控释肥料——众德牌多功能长效肥(25-13-7)和德国巴斯夫公司产的恩泰克稳定性长效复合肥料(22-7-11),以上两种肥料适合玉米种肥同播,亩用量视目标产量而定,一般建议亩用量在70-100斤之间。

而且这两种缓控释肥都是全营养型复合肥料,不仅含有氮磷钾,还含有中微量元素,不需要再单独补充硼和锌。

小麦玉米增产技术意见长期以来,在冬小麦—夏玉米两熟生产中,普遍存在着两个突出问题。

一是玉米收获偏早。

大面积应用的玉米品种生育期为105天左右,籽粒灌浆期为50天左右,如果播期为6月5日,收获期应为9月20日—9月25日,但农民收获期多在9月10日左右,玉米籽粒灌浆不足45天,玉米处于腊熟期,产量潜力得不到充分发挥;二是小麦播种早。

小麦播种期一般在10月1日—10日,近年来,受全球气候变暖的影响,冬前积温有了很大提高,此时播种很容易形成旺苗,对小麦培育壮苗、防止冻害都不利。

一、“两晚”增产技术的主要内容及原理“两晚”是指夏玉米适期晚收和小麦适期晚播。

“两晚”增产技术是近年来推广的一项农业新技术,是指在冬小麦—夏玉米种植区域内,通过适当推迟玉米收获期和小麦播种期,使小麦、玉米充分发挥生产潜力的节水、高产、高效栽培技术。

小麦晚播,缩短了小麦生育期,减少因前期群体过大造成的水肥消耗,增加了小麦种子根的数量,扎根深,能吸收两米内的水分和养分,有利于节水节肥,同时为玉米让出5—10天的灌浆时间,使玉米的增产潜力得到充分发挥。

实践证明,应用“两晚”增产技术,玉米亩增产30公斤左右,小麦亩节水50—100方,亩节约纯氮2.3公斤,亩增收节支70元左右。

二、“两晚”增产技术的配套技术1.品种合理搭配。

小麦选用中晚熟品种矮抗58、周麦18、济麦20等;玉米选择郑单958、浚单20。

2.合理安排玉米收获期、小麦播期和播量。

玉米收获期由9月中旬推迟至9月底,小麦播期由10月初推迟至10月上中旬,播量根据地力、品种、整地质量酌情增减。

3.与秸秆还田配套的整地技术。

一是秸秆粉碎要细,二是浇足底墒水,三是增加旋耕深度,做到土壤与秸秆充分混合,四是旋耕和播种后加强镇压划耙。

4.科学用水技术。

9月20日前后浇玉米灌浆后期水、小麦底墒水,一水两用,小麦10月10日以后播种可免浇冻水,返青水推迟至拔节期。

5.病虫草害综合防治技术。

选用包衣种子或进行药剂拌种。

河南农业2016年第6期(上)LIANG ZHONG LIANG FA良种良法行间,以免影响玉米播种质量。

一般地块采用等行距种植,行距为60~70cm;高肥地块采用宽窄行种植,宽行距为80~90cm,窄行距为30~40cm。

播种深度为3~5cm,播后及时镇压。

要确保足墒下种,可采用播前造墒,亦可播后浇“蒙头水”,达到一播全苗和苗足、苗匀、苗壮。

四、合理密植紧凑中穗型玉米品种每667m 2定苗4 500~5 000株,紧凑大穗型玉米品种每667m 2定苗3 500~4 000株。

因机械损伤、病虫伤苗等,可在适宜密度的基础上提高5%~10%。

病株,产量为2全生育硫酸锌片叶展10cm 浆初期,结合浇水每667m 2追施尿素5kg,也可用1%尿素加0.2%磷酸二氢钾水溶液叶面喷施。

六、田间管理(一)合理灌溉玉米苗期应适当控水蹲苗,拔节期及时浇好拔节水。

重点浇好2次水,第1次在大喇叭口期前后,应结合追肥进行灌溉。

第2次在抽雄前后,灌水量可适当加大。

后期不宜过早停水,防止植株早衰。

(二)化除化控防除玉米田间杂草,可在玉米播后苗前每667m 2用40%乙·莠水悬浮剂150~200mL 或50%丁·阿合剂乳油300mL 加水40kg,均匀喷洒地表,进行土壤封闭处理。

土壤湿润,有利于杂草萌发,除草效果好。

或采用玉米苗后茎叶处理,可在玉米出苗后3~5叶期和杂草2~4叶期,每667m 2用4%烟嘧磺隆悬浮剂80~100mL 加水40~50kg,喷洒杂草茎叶。

玉米6~7叶期,每667m 2用15%多效唑可湿性粉剂50g 加水50kg 喷雾,控制株高,防止倒伏,减少虚尖。

(三)防治病虫害1.病害防治。

玉米主要病害有玉米粗缩病、褐斑病、锈病等。

防治玉米粗缩病,应搞好传毒昆虫灰飞虱的防治,在小麦收获后用10%吡虫啉可湿性粉剂2 000~3 000倍液或20%啶虫脒乳油2 000倍液喷雾防治。

防治褐斑病,可在发病初期用50%多菌灵可湿性粉剂或80%代森锰锌可湿性粉剂500倍液喷雾。

玉米晚收能不能增产玉米晚收增产技术要点保障玉米稳产、高产尤为重要。

正确掌握玉米的收获期是增加粒重、减少损失、提高产量和品质的重要生产环节,玉米适时晚收可亩增产100多斤以上。

其实玉米晚收想要增产,还是需要一定的技术要点的,那么玉米晚收增产技术要点有哪些呢?一起来看看吧!玉米晚收增产技术要点玉米晚收增产技术是在不影响小麦适时播种的前提下,充分延长玉米灌浆时间,增加粒重,提高玉米产量,改善玉米品种。

同时,如果为下一茬作物腾地必须早收获时,可连秆收获,放在地边1~2周后再摘果穗,可促进玉米秸秆中的养分向籽粒中运转,能够明显提高产量和品质。

1、改变苞叶变黄就开始收获的习惯,严格把握玉米完全成熟的标志:即籽粒变硬,籽粒灌浆线下移到籽粒的基部并完全消失,籽粒基部黑色层形成,籽粒呈现品种固有的颜色和特征,果穗苞叶变干、蓬松,呈白色。

2、推迟10天收获,改变习惯上的玉米授粉后40~45天收获为授粉后55天左右收获。

充分利用玉米生育后期秋高气爽、利于干物质积累的气候资源,尽量延长玉米灌浆时间,让玉米粒重潜力充分发挥。

3、准确掌握当地玉米完全成熟的日期,积极推行机械收获。

河南、河北等地玉米播种期一般在5月下旬至6月上中旬,收获期一般在9月底10初。

做到玉米晚收增产,需谨记“六个一”一看:看玉米生长特征,玉米的成熟期需经历乳熟期、蜡熟期、完熟期三个阶段。

因玉米与其他作物不同,籽粒着生在果穗上,成熟后不易脱落,可以在植株上完成后熟作用。

一定:定玉米最佳收获期。

完熟期是玉米的最佳收获期。

有些农民担心雨天影响秋收,耽误冬小麦种植;有些农民更担心自己果实被别人“抢走”,因此常常见到农民抢收现象。

早收晚收都带来不必要的损失。

验证玉米是否进入完熟期,可以从外观特征上看:植株的中、下部叶片已变黄,基部叶片干枯,果穗黄叶呈黄白色而松散,籽粒乳线消失,黑层出现,变硬,并呈现出本品种固有的色泽。

一推:推算玉米晚收时间。

一般情况下,按玉米正常生育算,需期延长10天左右进行收获为宜。

玉米晚收小麦晚播增产技术详解

玉米晚收七八天,提高品质粒饱满;农民只要按此做,增产一成也不难。

小麦晚播七八天,造墒播种保苗全;冬前好管育壮苗,节水节本能增产。

---"两晚"增产技术顺口溜

大力组织推广以玉米晚收、小麦晚播为主要内容的“两晚”增产技术(以下简称“两晚”增产技术)是充分利用光热资源和节约水资源,进一步挖掘小麦、玉米两大作物的增产潜力的有效措施,意义重大、势在必行。

一、“两晚”增产技术的主要内容及现实可行性“两晚”增产技术是指在冬小麦———夏玉米种植区域内,通过适当推迟玉米收获时期和小麦播种期,使小麦、玉米充分发挥生产潜力的节水、高产、高效栽培技术。

该技术简便易行,不增加农业生产成本,只通过延长玉米收获期和相应调整小麦播期播量就可以大幅度提高我省的玉米产量,并实现小麦节水。

长期以来,我省在冬小麦—夏玉米一年两熟生产中,普遍存在着两个突出问题。

一是夏玉米收获偏早。

生产中,玉米未完全成熟农民就开始收获,一般比适宜收获期提前5—7天,有的地方甚至早收10天以上,造成光热资源浪费,玉米产量不能充分发挥;二是冬小麦播种偏早,随着玉米收获期的提前,给小麦早播创造了条件,小麦播种偏早,冬前容易形成旺长,病虫草害、冻害发生的几率相对增加,冬前壮苗很难培育,给小麦春季管理带来困难,小麦不仅达不到高产,小麦节水技术也难以落实。

科学合理地利用有限的光热资源,对提高全省粮食生产水平至关重要。

随着全球气候变暖,我省小麦冬前的有效积温有了一定的增加,给小麦、玉米一年两熟提供了有利条件。

同时,全省的农业生产条件有了很大的提高,特别是农业机械在小麦玉米各生产环节的应用、小麦早熟高产新品种普遍种植等为推广玉米晚收、小麦晚播增产技术奠定了基础。

二、合理推迟夏玉米收获期目前,河北省夏玉米大面积种植的品种有郑单958、浚单20、蠡玉16、农大108和先玉335等,生育期为105—110天左右,籽粒灌浆期需要50—52天,如果播种期在6月10日,其收获期应当为9月25日—10月1日,但农民实际开始收获时间多在9月15日左右,9月20日达到收获高峰,玉米籽粒灌浆不足45天,玉米正处于腊熟期,还没有成熟就被收获,不仅前期的肥水投入被浪费,品种的生产潜力没有被充分挖掘,影响了产量,而且玉米淀粉积累时间短,品质下降严重。

造成这种情况的原因,主要是传统习惯问题。

一是过去秋收种麦农耗时间长达1个月左右,生产中为保证种上“适时麦”,无论玉米是否成熟,9月中旬都必须收获;二是过去推广的玉

米品种生育期不足100天,而且以麦田套种为主,到9月10日左右玉米接近成熟,收获对产量影响较小。

因此,就形成了9月中旬收获玉米的习惯。

但是,近年来我省农业生产发生了重大变化,小麦单产大幅度提高,夏玉米麦垄套种被农机免耕铁茬直播代替,现有玉米品种生育期均在105天以上,农机作业水平大幅度提高后农耗时间显著缩短。

这些变化,要求农民改变传统农作习惯,也为推广玉米晚收技术提供了条件。

据目前我省玉米生产水平,千粒重每增加1克,单产增加2公斤左右,而自蜡熟至完熟期,每增加1天,千粒重增加3—4克,也就是说,亩增加产量6—8公斤,如果晚收7天,使籽粒灌浆期延长到48天以上,亩增产可达35公斤以上。

而我省约有2500万亩左右夏玉米可以推广这项简便易行的增产技术,将收获期移至9月25日以后,全省可增8亿公斤玉米。

三、合理推迟小麦播种期目前,我省冀中南麦区小麦播种期一般在10月1日—15日,冀东麦区在9月25日前。

近年来,受全球气候变暖的影响,河北省冬前有效积温有了很大的提高,据统计,1997—2006年邯郸、石家庄、衡水、保定4市10月1日至12月有效积温平均670℃,冬小麦冬前叶龄平均为7.3。

此时播种很容易形成旺苗,对小麦培育壮苗,防止冻害都不利,所以小麦播种期应做出适当的推迟调整。

河北省光热条件较差,一般采取常量栽培较为合理,冬前5—6片叶容易形成高产。

小麦冬前积温指标包括播种到出苗的积温及出苗到停止生长的积温。

播种到出苗的积温一般为120℃左右,出苗后冬前主茎每长一片叶,平均约需75℃左右的积温。

冬前生长5片主茎叶所需积温为495℃;冬前生长6片主茎叶所需积温为570℃。

可见河北省冬小麦冬前所需积温为495—570℃之间。

小麦适宜播种期一般根据地区纬度、品种的冬春性和积温指标等因素来确定。

近10年资料显示,邯郸、石家庄、衡水、保定等4市小麦停止生长的日期分别为12月28日、12月24日、12月14日和12月10日;10月1日—12月小麦停止生长期相应积温分别为747.7℃、688.0℃、632.2℃和614.2℃,平均为670.5℃。

按目前冬小麦播种期10月1日—10月10日(保定在10月1日之前)来计算,邯郸、石家庄、衡水、保定等4市小麦冬前积温分别达到747.7—587.4℃、688.0—532.0℃、632.2—481.1℃和614.2—464.6℃,平均为670.5—516.2℃,该积温条件下冬前生长主茎叶数分别为8.37—6.23、7.57—5.49、6.83—4.81和6.59—4.59片,平均为7.34—5.28片。

总体来看,在目前的气候条件下,河北省主产麦区小麦播种期明显偏早。

按近10年4市冬前积温来计算,邯郸、石家庄、衡水、保定等4市的理论适宜播种期为10

月8日—18日、10月5日—15日、10月2日—12日和10月1日—11日。

近两三年来,冬前气温比以往又有上升,小麦播种期应在当前播期范围内适当晚播,适期晚播有利于当前河北省大部分地区小麦安全越冬、培育壮苗,更有利小麦春季节水技术管理的落实,在墒情充足的情况下,可以免浇冻水,

达到小麦节水的目的。

同时,适期晚播应适当增加播量。