1 水文循环

- 格式:ppt

- 大小:1.94 MB

- 文档页数:33

水文循环的概念水文循环是地球大气与水体之间的能量和水分交换过程,是地球上水循环的一个重要组成部分。

以下是关于水文循环的详细解释。

水文循环是指在地球上水的不断循环流动,包括了水的蒸发、凝结、降水、径流和蓄水等过程。

这个过程是由太阳能的照射和地球自身的热量驱动的。

水从地球表面升腾至大气中,形成云层,然后以降水的形式返回地球表面,再经过河流、湖泊、地下水等途径流入海洋,再次蒸发升至大气中,如此循环不已。

水文循环中的各个环节相互关联、相互作用,共同组成了一个复杂而庞大的系统。

首先,太阳能的照射使得水体中的水分形成蒸气,通过蒸发的方式升腾至大气中。

蒸发主要发生在海洋、湖泊、河流和土壤中。

其次,升腾的水蒸气在大气中逐渐冷却凝结成云,形成了水循环的第二环节——凝结。

凝结过程中的云滴通过碰撞、凝结和冻结不断生长,最终形成了云和降雨颗粒。

第三,降水是水循环中的一个重要环节。

它包括了雨、雪、雾、露、霜等形式的水从大气中下降到地面的过程。

降水的分布和强度受到大气温度、湿度、气流和地形等因素的影响。

降水进一步分为径流和入渗两种方式流入地表水和地下水中。

第四,径流主要是指降水通过地表流动进入河流、湖泊等水体的过程。

入渗则是指降水通过渗透进入土壤中的过程,一部分水进入植被根系,并经由植被蒸腾返回大气中。

第五,蓄水是指水在地表和地下的储存过程。

地表的蓄水主要集中在河流、湖泊、水库和雪冰上。

地下蓄水主要储存在地下水层中。

水文循环对地球上的生态系统、气候和水资源均发挥着重要的作用。

首先,水文循环是维持地球生态系统平衡和稳定的重要因素。

通过水循环,水分在地球上的分布变得相对均衡,维持了植被的生长和动物的生存。

水文循环还通过降水和蒸发影响陆地的温度和湿度,影响地球上各种气候类型的形成和变化。

其次,水文循环对水资源的分配和利用有着重要影响。

水文循环通过降水、径流和蓄水等过程,调节了地表水和地下水的供给。

水文循环还为淡水资源的再生提供了基础,对于农业、工业和居民生活有着重要的价值。

第一章水文循环第一节地球上的水(简单概念)地球是一个富水的行星。

地球上的水从大气到地球表面至地核各个层圈都赋存有水。

即:地球浅部层圈水,如大气圈、地球表面、岩石圈和生物圈中;地球深部的地幔和地核中。

(1)地球浅部层圈水分布有大气水、地表水、地下水以及生物体中的水,这些水均以自由态H2O 分子形式存在,以液态为主,也呈气态与固态存在。

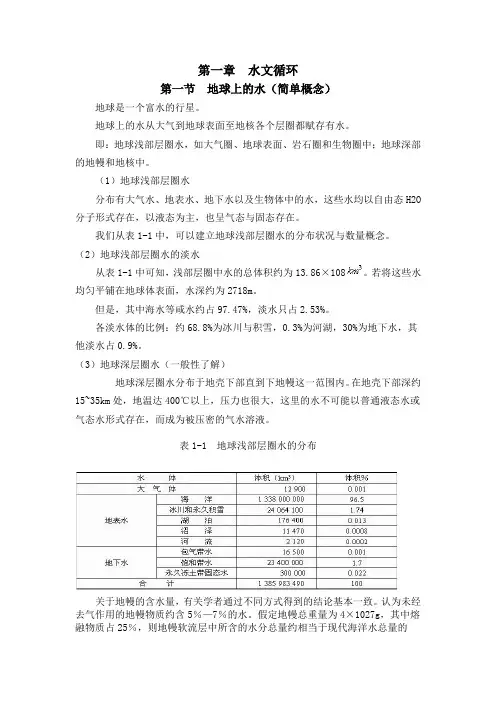

我们从表1-1中,可以建立地球浅部层圈水的分布状况与数量概念。

(2)地球浅部层圈水的淡水从表1-1中可知,浅部层圈中水的总体积约为13.86×108。

若将这些水均匀平铺在地球体表面,水深约为2718m。

但是,其中海水等咸水约占97.47%,淡水只占2.53%。

各淡水体的比例:约68.8%为冰川与积雪,0.3%为河湖,30%为地下水,其他淡水占0.9%。

(3)地球深层圈水(一般性了解)地球深层圈水分布于地壳下部直到下地幔这一范围内。

在地壳下部深约15~35km处,地温达400℃以上,压力也很大,这里的水不可能以普通液态水或气态水形式存在,而成为被压密的气水溶液。

表1-1 地球浅部层圈水的分布关于地幔的含水量,有关学者通过不同方式得到的结论基本一致。

认为未经去气作用的地幔物质约含5%—7%的水。

假定地幔总重量为4×1027g,其中熔融物质占25%,则地幔软流层中所含的水分总量约相当于现代海洋水总量的35~50倍。

据推测,在极高的温压下,这里的水电离为及,甚至近一步电离为及。

当软流层的岩浆沿通道上升,温压降低时,氢、氧离子将结合为自由态的水()而析出〔区永和等,1988〕。

第二节水循环水循环概念:上述讨论的地球上各部位(层圈的)的水是相互联系、相互转化的,这一过程称为水循环。

地球上各层圈的水也是称水系统。

自然界的水循环分为图1-1 自然界的水循环〔据阿勃拉莫夫〕Ⅰ—海洋水;Ⅱ—沉积盖层;Ⅲ—地壳的晶质岩;Ⅳ—岩浆源;Ⅴ—地幔岩;Ⅵ—大陆冰盖;1—来自地幔源的初生水;2—返回地幔的水;3—岩石重结晶脱出水(再生水);4—沉积成岩时排出的水;5—和沉积物一起形成的埋藏水;6—与热重力和化学对流有关的地内循环;7—蒸发和降水(小循环);8—蒸发和降水(大循环);9—地下径流;10—地表径流地质循环的概念:地球深部层圈水与表层圈水之间的转化过程称为地质循环。

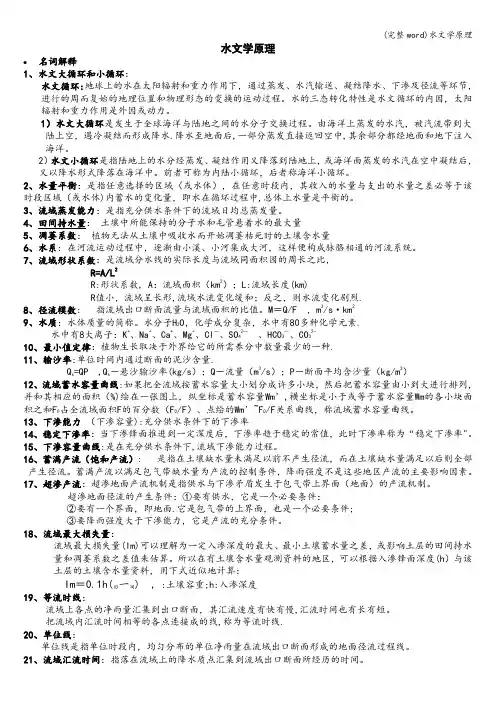

水文学原理•名词解释1、水文大循环和小循环:水文循环:地球上的水在太阳辐射和重力作用下,通过蒸发、水汽输送、凝结降水、下渗及径流等环节,进行的周而复始的地理位置和物理形态的变换的运动过程。

水的三态转化特性是水文循环的内因,太阳辐射和重力作用是外因或动力。

1)水文大循环是发生于全球海洋与陆地之间的水分子交换过程。

由海洋上蒸发的水汽,被汽流带到大陆上空,遇冷凝结而形成降水.降水至地面后,一部分蒸发直接返回空中,其余部分都经地面和地下注入海洋。

2)水文小循环是指陆地上的水分经蒸发、凝结作用又降落到陆地上,或海洋面蒸发的水汽在空中凝结后,又以降水形式降落在海洋中。

前者可称为内陆小循环,后者称海洋小循环。

2、水量平衡:是指任意选择的区域(或水体),在任意时段内,其收入的水量与支出的水量之差必等于该时段区域(或水体)内蓄水的变化量,即水在循环过程中,总体上水量是平衡的。

3、流域蒸发能力:是指充分供水条件下的流域日均总蒸发量。

4、田间持水量:土壤中所能保持的分子水和毛管悬着水的最大量5、凋萎系数:植物无法从土壤中吸收水而开始凋萎枯死时的土壤含水量6、水系: 在河流运动过程中,逐渐由小溪、小河集成大河,这样便构成脉胳相通的河流系统。

7、流域形状系数:是流域分水线的实际长度与流域同面积园的周长之比,R=A/L2R:形状系数, A:流域面积(km2);L:流域长度(km)R值小,流域呈长形,流域水流变化缓和;反之,则水流变化剧烈.8、径流模数: 指流域出口断面流量与流域面积的比值。

M=Q/F ,m3/s·km29、水质:水体质量的简称。

水分子H2O,化学成分复杂,水中有80多种化学元素.水中有8大离子:K+、Na+、Ca+、Mg+、Cl—、SO42—、HCO3—、CO32-10、最小值定律:植物生长取决于外界给它的所需养分中数量最少的一种.11、输沙率:单位时间内通过断面的泥沙含量.Q s=QP ,Q s-悬沙输沙率(kg/s);Q-流量(m3/s);P-断面平均含沙量(kg/m3)12、流域蓄水容量曲线:如果把全流域按蓄水容量大小划分成许多小块,然后把蓄水容量由小到大进行排列,并和其相应的面积(%)绘在一张图上,纵坐标是蓄水容量Wm’,横坐标是小于或等于蓄水容量Wm的各小块面积之和F0占全流域面积F的百分数(F0/F)、点绘的Wm’~F0/F关系曲线,称流域蓄水容量曲线。

水文循环的基本原理

水文循环是指地球上水分在海洋、大气和陆地之间不断循环的过程。

它是地球上水的重要循环途径,维持了地球上水资源的稳定供给。

水文循环的基本原理是通过蒸发、降水和融化等过程,将水从地表蒸发升华到大气中形成水蒸气,随后水蒸气通过空气的对流作用上升到高空,出现冷却而凝结成云,云中的水滴相互碰撞形成较大的水滴,最终形成降水,降落到地表。

在水循环的过程中,一部分降水会直接回到大气中,这是因为地表的水分在太阳能的作用下蒸发为水蒸气。

此外,植物通过叶子表面的气孔释放水分,称为蒸腾作用,也会将水分输送到大气中。

这两种途径使得水循环不断进行。

降水后的水分有几种可能的去向,一部分降水流入地表,包括湖泊、河流和地下水等;一部分降水流入植物体内被吸收,被用于生长和代谢;一部分降水流入融雪水中,被河流或湖泊等地表水体储存;还有一小部分降水直接蒸发回到大气中。

陆地行政单位也对水文循环产生影响。

人类通过各种水利工程和灌溉系统改变了地表的水流路径,间接地改变了水文循环的过程。

同时,人类的活动也会影响水质,例如排放污染物并使得水体受到污染。

总之,水文循环是地球上水分不断循环的过程,其中蒸发、降

水和融化等是核心环节。

通过水文循环,地球上的水资源得以不断重新分配和再利用,维持了地球上水的稳定供应。

水文循环的三要素水文循环是指地球上水分在不同形态之间不断转化和流动的过程。

它是地球上水资源的重要组成部分,也是维持生态平衡和人类生存的重要基础。

水文循环的三要素是降水、蒸发和径流。

降水是指大气中水蒸气凝结成液态或固态水滴,从空气中落到地面上的过程。

降水是水文循环的重要组成部分,它直接影响着地表水资源的形成和分布。

降水的形式有雨、雪、雾、露、霜等。

降水量的大小和分布不仅受气候、地形、地貌等自然因素的影响,还受人类活动的影响。

例如,城市化、森林砍伐、草原退化等都会影响降水量和分布。

蒸发是指地表水体、土壤、植被等表面水分向大气中转化为水蒸气的过程。

蒸发是水文循环的重要组成部分,它直接影响着地表水资源的蒸发散和水量平衡。

蒸发的大小和分布不仅受气候、地形、地貌等自然因素的影响,还受人类活动的影响。

例如,灌溉、水库蓄水、城市化等都会影响蒸发量和分布。

径流是指地表水体、土壤、植被等表面水分向河流、湖泊、海洋等水体流动的过程。

径流是水文循环的重要组成部分,它直接影响着地表水资源的形成和分布。

径流的大小和分布不仅受气候、地形、地貌等自然因素的影响,还受人类活动的影响。

例如,水库调节、河道治理、城市化等都会影响径流量和分布。

水文循环的三要素相互作用,构成了地球上水资源的循环和分布。

降水和蒸发是水文循环的两个关键环节,它们决定了地表水资源的形成和蒸发散。

径流是水文循环的结果,它决定了地表水资源的分布和利用。

水文循环的三要素之间的平衡和稳定,对于维持生态平衡和人类生存至关重要。

因此,我们应该加强水资源的保护和管理,促进水文循环的平衡和稳定。

水文循环名词解释

水文循环是指地球上的水在太阳辐射和重力作用下,通过蒸发、降水和径流等方式进行的周而复始的运动过程。

水文循环是水文学研究的核心内容之一,其涉及到水的形态、分布、运动变化规律以及与人类社会之间的相互联系。

水文循环分为海洋内循环、海陆循环、陆陆循环三种形式,其中海洋内循环是指海水经过蒸发、水汽输送、降水、形成地表径流汇入海洋的过程;海陆循环是指海洋和陆地之间的水分交换过程;陆陆循环则是指陆地内部的水分交换过程。

水文循环的各个环节相互关联,构成了一个不可分割的整体。

径流是水文循环中的最重要环节之一,是指降水通过地表和地下的径流通道,形成地表径流和地下径流,最终流入江河、湖泊等水体中。

径流的大小和质量取决于降水类型、土壤质地、地形地貌等因素。

水文循环研究对于水资源的利用和保护、气候变化的影响等方面具有重要意义。

水文循环:(1)定义—发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。

水文循环是在太阳辐射和重力共同作用下,以蒸发、降水和径流等方式周而复适进行的。

(2)水文循环的划分1.循环路径不同:大循环(海-陆)与小循环(海-海,陆-陆)2.时空尺度不同:全球水文循环,流域水文循环,水-土-生系统水文循环(3)水文循环的运动规律海洋的蒸发量大于降水量陆地的降水量大于蒸发量大陆输入水汽量与输出水量基本平衡水文循环尺度——全球、流域(区域)、水-土-生水文循环的作用:通过循环—水的质量得以净化、水的数量得以再生水资源不断更新与再生,可以保证在其再生速度水平上的永续利用──也是可持续发展保证地质循环:地球浅层圈和深层圈之间的相互转化过程称为地质循环。

大循环:海洋与大陆之间的水分交换为大循环。

小循环:海洋或大陆内部的水分交换称为小循环。

孔隙的分类:孔隙度是描述松散岩石中孔隙多少的指标。

定义:某一体积岩石(包括颗粒骨架与空隙在内)中孔隙体积所占的比例。

通常用n 表示.包气带水的存在形式(多样): 结合水、毛细水(各种)、重力水、气态水.饱水带中水的存在形式:①重力水②结合水容水度:岩石完全饱水时,所能容纳的最大水体积与岩石总体积之比。

含水量:岩石样实际保留水分的状况,(是某岩样某时的含水状态)又称岩石的天然含水量给水度:当地下水位下降一个单位高度时,单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释放出来的水体积,称为给水度。

透水性:岩石允许水透过的能力。

含水层:是能够透过并给出相当数量水的岩层—各类砂土,砂岩等隔水层:不能透过与给出水或透过与给出的水量微不足道的岩层——裂隙不发育的基岩、页岩、板岩、粘土(致密)概念的相对性:1.从实际应用角度来看划分的相对性——相当水量满足需要即可。

2.从理论意义来看——微不足道微不足道,有时空尺度的制约。

潜水:饱水带中具有自由表面的稳定含水层中的重力水承压水:充满于2个隔水层(或弱透水层)之间的含水层中的水,称之。

水文循环的四个环节

水文循环是指在地球大气圈与地表之间的水分循环过程,包括了

以下四个环节:

1. 蒸发:地球上的水在受到太阳热能的作用下,蒸发成为水蒸气,水蒸气被风吹到空气中。

2. 气象降水:水蒸气在空气中逐渐升高,遇到冷空气高度达到一

定程度,水蒸气会冷凝成云,云中的水滴不断聚合变大,形成了雨雪

露等形式降水。

3. 地面径流:经降雨、雪融等作用,部分水分渗入土壤里,部分

水则流到地表,形成地表径流,流入河流、湖泊、海洋等水体,对地

表水体的补给起着重要作用。

4. 地下水:部分降水向下渗透到土壤深处、岩石裂隙中,形成地

下水,创造了地下水资源,满足了人类生产生活的需要。

地下水通过

岩层泉眼等方式,使水文系统得到补给。

水文循环的基本过程水文循环是指地球上水分在不同的形式之间进行运动和转化的过程。

这个过程始于太阳能的作用,其能量将水从海洋、湖泊、河流和植物体中蒸发,然后会转化成水蒸气,这些水蒸气在大气中聚集在一起,形成了云,云再以降水的形式回到地面,流入河流和湖泊,最终再次返回到海洋中。

1. 水的蒸发和蒸散水文循环的第一步是水的蒸发和蒸散。

土壤中的水和湖泊、河流、海洋表面的水受到太阳能的作用,水分子会慢慢蒸发和蒸散成为水蒸气,进入大气中。

水的蒸发量与水的温度、气体压强、湿度、风向和光照强度等因素有关。

2. 云的形成水蒸气在大气中,聚集起来形成云。

云的形成与大气中的温度、气压、湿度和微粒张力等因素有关。

当水蒸气遇到不同温度的气体,就会形成冷凝核和冷凝水滴,而冷凝水滴之间会聚集成云。

不同的云形成在不同的高度和温度区域,例如高空的卷云、膨胀的积云、薄雾的层云等。

3. 降水当云中的水滴或冰晶增加到一定程度时,它们就会下降到地面,形成降水。

降水有雨、雪、冰雹等形式,不同的降水形式受到气温、湿度、风向和地形的影响。

降水的量因地区和季节而异,例如热带地区的常年降雨量比较大,而沙漠地区的降水就非常少。

4. 地表径流降水落到地面上,大部分水会以地表径流的形式进入河流、湖泊和地下水库等水体,一部分水会渗透到土壤中,被吸收和蒸发。

地表径流的路径受到地形、土地利用、降水的强度和时长等因素的影响,不同的地区具有不同的地表径流特点。

5. 蒸发和植物蒸腾地表的水分,包括河流、湖泊、土壤和植物体会不断地蒸发和蒸腾。

蒸发和蒸腾是水文循环的另一重要环节。

原本存储在地表水中的水分分散到了大气中,随后又会形成云和降水,继续循环。

植物体通过蒸腾过程摄取二氧化碳和水分,在水文循环中发挥着重要作用。

综上所述,水文循环是一个自然界的闭合系统,它不断进行着水分的运动和转化。

水文循环的基本过程包括蒸发、云的形成、降水、地表径流和蒸发和蒸腾。

水文循环影响着地球的气候、生态环境和人类的生活。

水文循环的基本原理水文循环是指在地球上水的循环过程,包括水的蒸发、降水、蓄水和流动。

水资源是人类生存和发展的基础,而水文循环是水资源的重要组成部分,对地球上的生态环境和人类的生存和发展具有极其重要的影响。

下面详细介绍一下水文循环的基本原理。

1. 蒸发和潜热释放蒸发是水文循环最重要的过程之一。

蒸发是指在太阳能作用下,水面、土壤和植被表面的水分由液态变为气态,并释放出大量潜热的过程。

这种气态水被称为水蒸气,它从水面上升,最终成为云层的组成部分。

潜热是指水由液态变为气态时释放的能量。

当水蒸气凝结为水滴时,这些能量被重新释放出来,从而生成雨水。

2. 降水当云层内的水蒸气凝结成小水滴或冰粒,就会形成降水,包括雨、雪、雹和霜等。

降水是水文循环旗帜的重要部分,它直接影响到人类的生存和发展。

降水的形成条件有很多,包括大气湿度、气温、气压和风向等。

不同的地区由于气候、地形和海拔高度等的差异,降水的分布也不同。

3. 水的流动水的流动是水文循环中的另一个重要组成部分。

当雨水落在地面上时,它会经过不同的路线流向低地,形成河流、湖泊和海洋等水体。

这些水体把水从一个地区输送到另一个地区,为不同地区的生态系统和人类生产活动提供水资源。

水的流动速度和路线受到河床的形状、流量、陡度和土壤特征等因素的影响。

4. 地下水循环除了表面水循环之外,地下水也是水文循环的一个重要组成部分。

当地面的降雨水渗透到地面下方,就会形成地下水。

这些地下水通常会和土壤中的上层水混合在一起,在沉积物和岩石之间渗透和存储,形成地下水库。

地下水是生态系统的重要组成部分,因为它们改变了地区的地下化学和物理过程。

5. 水文循环的重要性水文循环是地球上生态系统和人类生产活动的基石。

它促进了全球生物圈的运作,维持了生态平衡。

整个生态系统和人类社会的健康和繁荣都依赖于水资源的充足供应。

电力、农业、工业和城市化等重要的经济活动也都离不开水资源。

因此,更好地理解和管理水文循环,促进水的可持续利用,是世界各国应该共同努力的方向。

水文循环怎么发生的原理水文循环是地球大气圈中水分重新分布的过程。

它是地球上水循环的重要组成部分,也是维持地球气候的关键机制之一。

水文循环是由太阳能的驱动下,地球上水分在不同的相态之间相互转化和迁移的过程。

水文循环的原理可以分为以下几个步骤:蒸发、凝结、降水、渗透、蓄水和径流。

首先是蒸发。

当太阳光照射到地球表面的水体上,水分的分子会吸收太阳能量,从液态变为气态,即水蒸气。

这个过程通常发生在海洋、湖泊、河流、植被和土壤表面。

接下来是凝结。

当空气中饱含水蒸气,遇到冷空气时,水蒸气会冷却并凝结成小水滴或冰晶。

这些小水滴或冰晶凝结在大气中形成云朵。

然后是降水。

当云朵变得足够重,无法继续支撑水滴或冰晶时,降水就会发生。

降水可以是雨水、雪、冰雹等形式,将水分从大气中释放到地面。

降水后,有几种途径可以进一步分配水分。

一种是渗透。

当降水达到地面时,一部分水分会渗透进入土壤中,成为土壤水分。

这部分水分有时会被植物吸收,有时会继续向下渗透成为地下水。

另一种是蓄水。

降水还可以直接留在地表形成湖泊、河流和水库等水体,这些水体称为表面水。

表面水可以通过蒸发、渗透和径流等方式返还到大气中,继续参与水文循环。

最后是径流。

当表面水超过土壤的渗透能力时,多余的水分就会形成河流径流。

径流是指水分在地表上流动到河流、湖泊和海洋等水体的过程。

径流过程中,水分承载着溶解的物质和颗粒物质,对地形的侵蚀和地质的转移起到重要作用。

以上是水文循环中水分的基本流动路径,它们互相作用、相互转化,形成了一个动态平衡的系统。

太阳能的输入使水在地球上持续循环,既满足了生态系统的需求,也维持了地球气候的稳定性。

水文循环的发生还受到一系列因素的影响。

太阳辐射的强弱和地球不同地区的气温差异是决定蒸发速率的重要因素。

海洋和湖泊的蒸发速率较低,而热带地区和干旱地区的蒸发速率较高。

地形、植被覆盖、土壤类型和人类活动等也会对水文循环产生影响。

总之,水文循环是地球上水分在不同相态之间的转化和迁移的过程,是地球大气圈中水分重新分布的关键过程。

1文循环按循环途径不同分为:大循环和小循环。

2地下水的起源。

主要是降水渗入地下形成,称为渗入水、其次是凝结水、初生水、埋藏水。

3、岩石的水理性质:持水性、容水性、给水性、透水性。

容水性是指岩石能够够容纳一定水量的性能。

持水性是指重力释水后,岩石能够保持住一定水量的性能。

给水性是指饱水岩石在重力的作用下,能够自由给出一定水量的性能。

透水性指岩石可以被水透过的性能。

4、含水层:能够透过并能给出相当数量水的岩层。

隔水层:不能透过并给水或者只能透过与给出少量水的岩层。

含水层形成具备的条件:A、岩层具有储存具有储存重力水的空间,b、具备储存地下水的地质结构,C、具备充足的水源。

含水地质结构的两种类型:透水-含水-隔水,隔水-含水-隔水。

5、地下水的化学成分的形成作用?A、溶滤作用:形成地下水化学成分的基本作用,它是水和岩层相互作用时,岩石中一部分物质溶于水中的作用。

B、浓缩作用:地下水因蒸发水分,造成盐类积累浓缩的作用。

C、脱碳酸作用:由于二氧化碳从水中逸出,发生碳酸盐沉淀的作用。

D、脱硫酸作用:在还原环境中地下水中含有有机物时,脱硫细菌等微生物能将水中的硫酸根还原为二氧化硫使硫酸根减少或消失的作用。

E、阳离子交替吸附作用:岩石表面带有负电荷,通常吸附阳离子。

F、混合作用:两种或两种以上的不同化学成分、不同矿化度的的地下水混合后,形成一中与原有两种水化学成分或矿化度完全不同的新型地下水。

G、人类活动在地下水化学成分形成中的作用。

随着生产的发展,人为影响会越来越大。

6、上层滞水:埋藏在离地表不深,包气带中局部隔水层之上的重力水。

潜水:埋藏在地表以下,第一个稳定隔水层以上具有自由水面的重力水。

承压水:埋藏并充满两个稳定隔水层之间的重力水层中的重力水。

7、孔隙水、裂隙水、岩溶水的特点?岩溶水:水量丰富分布不均匀,在不均一之中又又有相对均一的地段,含水系统中多重含水介质并存,既有具统一水位面的含水网络,又有相对孤立的管道流。

水文循环的定义和分类水文循环是指地球上水分的循环过程,包括水的蒸发、降水、蓄水和径流等环节。

水文循环是维持地球水资源平衡的重要机制之一,也是气候变化和环境演变的关键因素之一。

根据水文循环的不同特征和过程,可以将其分为蒸发和降水、蓄水和径流等几个分类。

1. 蒸发和降水蒸发是指水从地表、水体或植被蒸发成水蒸气的过程。

水蒸气在大气中上升,形成云层,并通过凝结和冷却的过程形成降水,如雨水、雪、冰雹等。

降水是水分从大气中下降到地表的过程,是水文循环中最为显著的环节之一。

2. 蓄水蓄水是指地表和地下水储存水分的过程。

地表水主要包括湖泊、河流、水库等,而地下水则是指地下岩石中的水分。

蓄水对于维持地表和地下水资源的平衡起着重要作用。

地表水的蓄水主要是通过降水形成的湖泊和河流,而地下水的蓄水则是通过土壤中的渗透和地下岩石中的储存形成的。

3. 径流径流是指降水在地表流动的过程。

当地表无法容纳全部降水时,多余的降水就会形成径流,通过河流、湖泊等水体流入海洋。

径流对于地表水资源的分配和供给起着重要作用,也是水文循环中的重要环节之一。

水文循环的不同环节相互联系,共同构成了水的循环过程。

蒸发和降水是水文循环的起始环节,蓄水和径流是水文循环的后续环节。

蒸发和降水通过大气中的水蒸气的形成和降水的过程,将水从地表转移到大气中;蓄水和径流则将水从大气中转移到地表和地下,维持了地表和地下水资源的平衡。

水文循环的变化对于地球的气候和环境演变具有重要影响。

正常的水文循环可以维持水资源的平衡,促进植被的生长和土壤的肥沃;而异常的水文循环则可能导致洪涝、干旱等自然灾害的发生,影响农业生产和人类生活。

水文循环是地球上水分循环的重要过程,包括蒸发和降水、蓄水和径流等几个分类。

这些环节相互联系,共同构成了水的循环过程。

水文循环对于地球的气候和环境演变具有重要影响,正常的水文循环可以维持水资源的平衡,而异常的水文循环则可能导致自然灾害的发生。

因此,研究和了解水文循环的特征和过程对于保护地球水资源和应对气候变化具有重要意义。

水文循环:(1)定义—发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。

水文循环是在太阳辐射和重力共同作用下,以蒸发、降水和径流等方式周而复适进行的。

(2)水文循环的划分1.循环路径不同:大循环(海-陆)与小循环(海-海,陆-陆)2.时空尺度不同:全球水文循环,流域水文循环,水-土-生系统水文循环(3)水文循环的运动规律海洋的蒸发量大于降水量陆地的降水量大于蒸发量大陆输入水汽量与输出水量基本平衡水文循环尺度——全球、流域(区域)、水-土-生水文循环的作用:通过循环—水的质量得以净化、水的数量得以再生水资源不断更新与再生,可以保证在其再生速度水平上的永续利用──也是可持续发展保证地质循环:地球浅层圈和深层圈之间的相互转化过程称为地质循环。

大循环:海洋与大陆之间的水分交换为大循环。

小循环:海洋或大陆内部的水分交换称为小循环。

孔隙的分类:孔隙度是描述松散岩石中孔隙多少的指标。

定义:某一体积岩石(包括颗粒骨架与空隙在内)中孔隙体积所占的比例。

通常用n 表示.包气带水的存在形式(多样): 结合水、毛细水(各种)、重力水、气态水.饱水带中水的存在形式:①重力水②结合水容水度:岩石完全饱水时,所能容纳的最大水体积与岩石总体积之比。

含水量:岩石样实际保留水分的状况,(是某岩样某时的含水状态)又称岩石的天然含水量给水度:当地下水位下降一个单位高度时,单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释放出来的水体积,称为给水度。

透水性:岩石允许水透过的能力。

含水层:是能够透过并给出相当数量水的岩层—各类砂土,砂岩等隔水层:不能透过与给出水或透过与给出的水量微不足道的岩层——裂隙不发育的基岩、页岩、板岩、粘土(致密)概念的相对性:1.从实际应用角度来看划分的相对性——相当水量满足需要即可。

2.从理论意义来看——微不足道微不足道,有时空尺度的制约。

潜水:饱水带中具有自由表面的稳定含水层中的重力水承压水:充满于2个隔水层(或弱透水层)之间的含水层中的水,称之。

水文循环原理

水文循环是一种自然现象,它描述了地球上的水资源如何在不同形式之间循环流动,以维持生态系统的平衡。

这个过程包括了水的蒸发、降雨、地表径流、地下水补给以及植物的蒸腾作用。

首先,太阳能和地球表面的热量导致地球上的水蒸发成为水蒸气。

这些水蒸气上升到大气层中,形成云。

当云中含有足够多的水蒸气时,就会发生降水。

降雨可以以不同方式发生,例如雨、雪或冰雹。

一旦降水发生,水分就会以不同方式流动。

一部分降水直接蒸发或蒸发回大气层,成为水蒸气,从而开始新一轮的蒸发过程。

这被称为非生物循环。

另一部分降水则以地表径流的形式流入河流、湖泊和海洋。

地表径流指的是降水直接流入水体而不经过渗透或蒸发的过程。

地表径流可以携带溶解的物质、悬浮物和有机物质,对水质和生态系统有重要影响。

另一部分降水则通过渗透进入土壤中,成为地下水。

地下水位于土壤中的孔隙和岩石裂缝中,为植物和动物提供水源。

地下水的循环速率较慢,可能需要数年或数十年才能重新出现在地表。

除了蒸发和降水外,植物的蒸腾作用也是水文循环的重要组成部分。

植物通过根吸取地下水,将其运送到叶子,然后通过细

小的气孔释放到大气中。

这个过程使水分得以重新进入大气层。

水文循环是一个复杂而动态的过程,能够保持地球上水资源的恒定供应。

它对气候、生态系统和人类社会都具有重要影响。

通过深入研究水文循环,我们可以更好地管理和保护我们的水资源。