得道多助1

- 格式:pdf

- 大小:209.02 KB

- 文档页数:5

得道多助失道寡助的文言文翻译得道多助失道寡助的文言文翻译导语:《得道多助,失道寡助》,出自《孟子·公孙丑下》,指站在正义、仁义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义、仁义,必然陷于孤立。

文章通过对“天时”、“地利”、“人和”,并将这三者加以比较,层层递进。

论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。

以下是小编整理得道多助失道寡助的文言文翻译,以供参考。

作品原文孟子曰:“天时1不如地利2,地利不如人和3。

”三里之城4,七里之郭5,环6而攻之7而8不胜。

夫9环而10攻之,必有得天时11者矣;然而不胜者,是12天时不如地利也13。

城非不高也14,池15非不深也,兵革16非不坚利17也,米粟18非不多19也;委20而21去22之23,是24地利不如人和也。

故25曰:域26民不以27封疆之界28,固29国30不以山溪31之险32,威33天下不以34兵革35之利。

得道者36多助,失道者37寡38助。

寡助之至39,亲戚畔40之;多助之41至42,天下顺43之。

以44天下之45所顺,攻亲戚46之所畔,故47君子有48不战,战必胜49矣。

”注释译文词句注释1、天时:指有利于作战的时令,气候。

2、地利:指有利于作战的地形。

3、人和:指得人心,上下团结。

4、三里之城:方圆三里的内城。

城:内城。

5、郭:外城。

在城外加筑的一道城墙。

6、环(huán):包围。

7、之:代这座城8、而:连词表转折。

9、夫:句首发语词,不译。

10、而:连词表递进。

11、天时:指有利于攻战的自然气候条件。

12、是:这。

13、也:表判断语气,“是”。

14、城非不高也:城墙并不是不高啊。

非:不是。

15、池:护城河。

16、兵革:泛指武器装备。

兵,武器;革,甲胄,用以护身的盔甲之类。

17、坚利:坚固精良。

利:精良。

18、米粟(sù):粮食。

19、多:充足。

20、委:抛弃。

21、而:然后22、去:离开。

23、之:代词,代“城”。

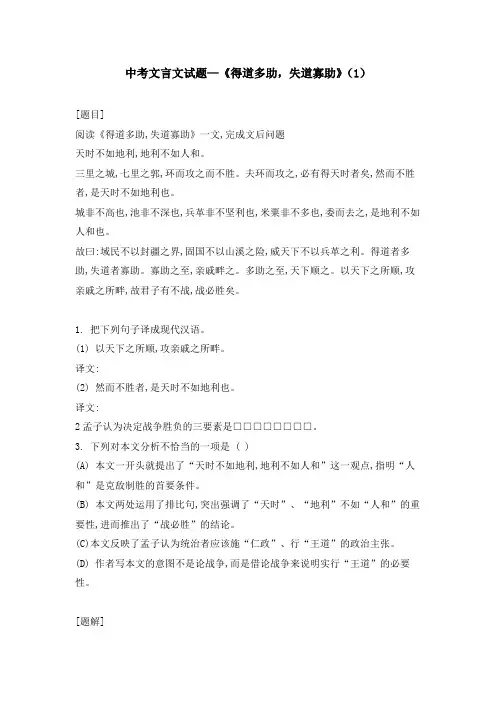

中考文言文试题—《得道多助,失道寡助》(1)[题目]阅读《得道多助,失道寡助》一文,完成文后问题天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

1. 把下列句子译成现代汉语。

(1) 以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

译文:(2) 然而不胜者,是天时不如地利也。

译文:2孟子认为决定战争胜负的三要素是□□□□□□□□。

3. 下列对本文分析不恰当的一项是 ( )(A) 本文一开头就提出了“天时不如地利,地利不如人和”这一观点,指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

(B) 本文两处运用了排比句,突出强调了“天时”、“地利”不如“人和”的重要性,进而推出了“战必胜”的结论。

(C)本文反映了孟子认为统治者应该施“仁政”、行“王道”的政治主张。

(D) 作者写本文的意图不是论战争,而是借论战争来说明实行“王道”的必要性。

[题解]第1题。

考查句子翻译。

答案: (1) 凭着天下的人都归顺他的条件,去攻打连亲戚(或:内外亲属、兄弟骨肉、父母妻子兄弟骨肉)都背叛他的君主。

(2) (这样)却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势(呀)。

第2题。

考查对语段主旨的把握。

答案: 天时、地利、人和。

第3题。

考查文意分析辨识。

答案: B。

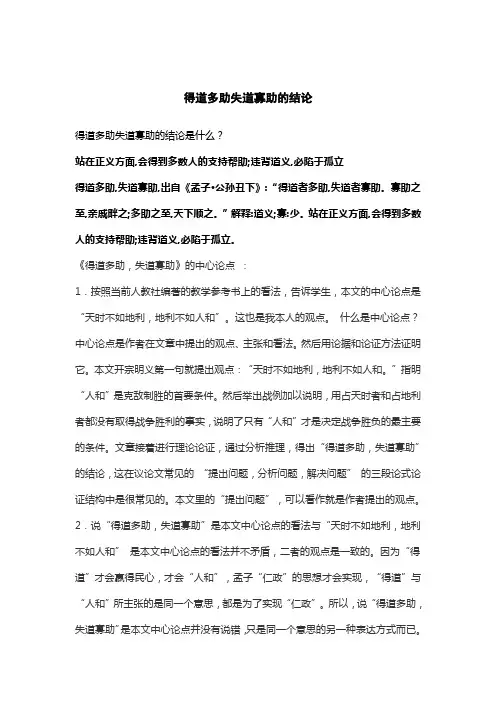

得道多助失道寡助的结论得道多助失道寡助的结论是什么?站在正义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义,必陷于孤立得道多助,失道寡助,出自《孟子·公孙丑下》:“得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

”解释:道义;寡:少。

站在正义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义,必陷于孤立。

《得道多助,失道寡助》的中心论点:1.按照当前人教社编著的教学参考书上的看法,告诉学生,本文的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

这也是我本人的观点。

什么是中心论点?中心论点是作者在文章中提出的观点、主张和看法。

然后用论据和论证方法证明它。

本文开宗明义第一句就提出观点:“天时不如地利,地利不如人和。

”指明“人和”是克敌制胜的首要条件。

然后举出战例加以说明,用占天时者和占地利者都没有取得战争胜利的事实,说明了只有“人和”才是决定战争胜负的最主要的条件。

文章接着进行理论论证,通过分析推理,得出“得道多助,失道寡助”的结论,这在议论文常见的“提出问题,分析问题,解决问题”的三段论式论证结构中是很常见的。

本文里的“提出问题”,可以看作就是作者提出的观点。

2.说“得道多助,失道寡助”是本文中心论点的看法与“天时不如地利,地利不如人和”是本文中心论点的看法并不矛盾,二者的观点是一致的。

因为“得道”才会赢得民心,才会“人和”,孟子“仁政”的思想才会实现,“得道”与“人和”所主张的是同一个意思,都是为了实现“仁政”。

所以,说“得道多助,失道寡助”是本文中心论点并没有说错,只是同一个意思的另一种表达方式而已。

3.考试的时候,学生答两句中的哪句话做中心论点都同样给分。

文科的答案不能是标准答案,而只是参考答案,两句话表述不一样,但意思一样,所以都是对的,都应该给分。

4.老师要有自己的主见,不管同意哪种看法都要说出自己的理由,但不要让学生陷入无谓的争论中去。

建议学生答题时,还是以目前人教社教参上的说法为定论,即本文的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。

得道多助失道寡助的故事(实用版3篇)目录(篇1)1.故事背景和主要人物2.得道多助失道寡助的含义3.故事情节和教训4.对现实生活的启示正文(篇1)【故事背景和主要人物】得道多助失道寡助的故事发生在春秋时期,主要人物有孔子和子路。

孔子是我国古代著名的思想家、教育家和政治家,儒家学派的创立者,他的学说对后世影响深远。

子路是孔子的弟子,才学兼备,品行高尚。

【得道多助失道寡助的含义】“得道多助,失道寡助”这句话出自《论语·卫灵公》,意思是站在道义上的人会得到多数人的支持,而背离道义的人会陷入孤立。

这里的“道”指的是道义、正义。

这句话强调了道义在人际关系和社会生活中的重要作用。

【故事情节和教训】有一天,子路问孔子:“卫国国君要我治理国家,我会先搞好政治,再去教育百姓,您觉得怎么样?”孔子回答:“你这样不行。

治理国家要先教育百姓,使他们明白道义,然后才能去搞政治。

政治是道义的体现,只有站在道义的立场上去治理国家,才能得到人民的支持和拥护。

”子路听后很受启发,便去实践孔子的教诲。

他到卫国后,不断地传播儒家道义,教育百姓,使卫国的民风得到了改善。

不久,卫国国君发现子路很有才能,便让他担任了重要的官职。

子路在卫国治理有方,得到了人民的爱戴和尊敬。

这个故事告诉我们,一个人要想在社会上取得成功,首先要树立正确的道义观念,然后才能去发挥自己的才能。

站在道义的立场上,我们会得到很多人的帮助和支持;而背离道义,只会陷入孤立,最终一事无成。

【对现实生活的启示】在现实生活和工作中,我们也应该时刻牢记“得道多助,失道寡助”的道理。

我们要以道义为准则,坚守道德底线,关爱他人,尊重他人,这样才能得到他人的尊重和信任。

在人际关系中,我们要多站在别人的角度去思考问题,关心他人的需求,这样才能获得真挚的友谊。

在工作中,我们要遵循职业道德,努力提高自己的业务能力,以诚实守信的态度去对待工作和同事,这样才能取得事业上的成功。

总之,得道多助失道寡助的故事告诫我们,道义在人际关系和社会生活中的重要作用。

得道多助失道寡助是我国传统文化中的一句谚语,意思是指一个人得到诸多帮助和支持的时候,往往会更容易获得成功;而一旦失去了正道,遭遇困难的时候,往往会发现帮助和支持的人变得稀少。

这句谚语深刻地反映了我国人对于道德和正直的重视,也在一定程度上反映出了人们对于正义和公平的追求。

在我国的古代文言文中,有许多著名的作品也提到了得道多助失道寡助的道理。

下面,我将举一些例子,从学过的文言文中阐述得道多助失道寡助的内涵。

1. 《庄子·齐物论》中的例子在《庄子·齐物论》中,庄子写道:“饰蛇服胜,人莫之知辨。

”这句话中所表达的思想深刻而隽永,给人们留下深刻的启迪。

这句话的意思是说,一旦一个人能够得到一定的成功和荣誉,很多人会来追随他,甚至愿意为他效劳。

但是,当一个人失去了成功的光环,很多人也会选择与他疏远,甚至背离他。

这就是得道多助失道寡助的真实写照。

虽然这段话不是直接表达得道多助失道寡助的意思,但是却深刻地揭示了这个道理的真相。

2. 《孟子·梁惠王上》中的例子孟子在《梁惠王上》中写道:“此固非不仁之人之意也,而去其辅也。

”这句话中所包含的哲理同样也是对得道多助失道寡助的升华。

孟子认为,人性本善,但当一个人处于困境之时,周围的人却不愿意给予帮助。

这种情况下,老实正直的人往往会感到孤立和困扰。

这也表明了在古代社会中,得道多助失道寡助的现象已经非常普遍,历来被人们所诟病。

正如孟子所言,这固非不仁之人之意也,而去其辅也。

这说明了在古代我国,得道多助失道寡助的现象早已深深扎根于人们的心中。

3. 《论语·为政》中的例子在《论语·为政》中,孔子说道:“道之以政,齐之以教。

”这句话中所表达的思想,也可以被解读为得道多助失道寡助的道理。

孔子认为,一个得道的人应该通过政治和教育来引导他的民众。

这意味着,得到支持和帮助的人应该利用自己的权力来帮助更多的人,以回报社会的关爱和支持。

而一旦失去了这种正道,很可能会失去社会的支持和帮助。

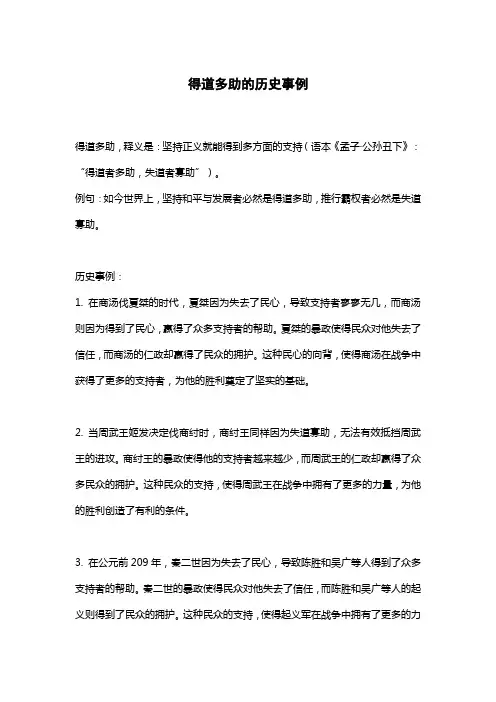

得道多助的历史事例得道多助,释义是:坚持正义就能得到多方面的支持(语本《孟子·公孙丑下》:“得道者多助,失道者寡助”)。

例句:如今世界上,坚持和平与发展者必然是得道多助,推行霸权者必然是失道寡助。

历史事例:1. 在商汤伐夏桀的时代,夏桀因为失去了民心,导致支持者寥寥无几,而商汤则因为得到了民心,赢得了众多支持者的帮助。

夏桀的暴政使得民众对他失去了信任,而商汤的仁政却赢得了民众的拥护。

这种民心的向背,使得商汤在战争中获得了更多的支持者,为他的胜利奠定了坚实的基础。

2. 当周武王姬发决定伐商纣时,商纣王同样因为失道寡助,无法有效抵挡周武王的进攻。

商纣王的暴政使得他的支持者越来越少,而周武王的仁政却赢得了众多民众的拥护。

这种民众的支持,使得周武王在战争中拥有了更多的力量,为他的胜利创造了有利的条件。

3. 在公元前209年,秦二世因为失去了民心,导致陈胜和吴广等人得到了众多支持者的帮助。

秦二世的暴政使得民众对他失去了信任,而陈胜和吴广等人的起义则得到了民众的拥护。

这种民众的支持,使得起义军在战争中拥有了更多的力量,为他们的胜利提供了有力的保障。

4. 在隋末时期,隋炀帝杨广因为无道,引发了各地的农民起义。

瓦岗军则因为得道多助,逐渐成为了起义力量的领袖。

瓦岗军的领袖李密因为赢得了民众的拥护,使得他的力量逐渐壮大,最终成为了起义军的领袖。

这种民众的支持,使得瓦岗军在战争中拥有了更多的力量,为他们的胜利创造了有利的条件。

5. 瓦岗军在首领失道寡助的情况下,许多英雄豪杰纷纷投靠了得道多助的李渊(唐)。

这一转变也成为了历史上的一个重要转折点。

李渊的仁政赢得了民众的拥护,使得他的力量逐渐壮大,最终取代了瓦岗军成为了唐朝的开国皇帝。

这种民众的支持,使得李渊在战争中拥有了更多的力量,为他的胜利创造了有利的条件。

6. 在元顺帝无道的情况下,朱元璋率领的红巾军得道多助,成为了反抗元朝的主要力量。

朱元璋的仁政赢得了民众的拥护,使得他的力量逐渐壮大,最终推翻了元朝的统治。

孟子得道多助失道寡助原文及翻译孟子得道多助失道寡助原文及翻译得道多助,失道寡助,出自《孟子·公孙丑下》:“得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

”解释:道义;寡:少。

站在正义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义,必陷于孤立。

孟子是我国战国时期著名的思想家、政治家、教育家。

他继承孔子的学说,在政治上主张实行“仁政”,提出人与人之间要相亲相爱,君主要“与民同乐”,他希望人们能安居乐业,生活有保障。

下面是孟子得道多助失道寡助原文及翻译,请参考!原文:天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

注释⑴[天时]指有利于作战的天气时令。

⑵[地利]指有利于作战的地理形势。

⑶[人和]作战的人心所向,内部团结。

⑷[三里之城]方圆三里的内城。

⑸[郭]外城。

在城外加筑的一道城墙。

⑹[环]包围。

⑺[池]护城河。

⑻[兵革]泛指武器装备。

兵,武器;革,甲胄,用以护身的盔甲之类。

⑼[委]放弃;[去]离开。

⑽[域]这里用作动词,是限制的'意思。

⑾[封疆]划定的疆界。

⑿[固]巩固。

⒀[山溪]地势;山河。

⒁[得道者]实施“仁政”的君主者,...的人,次处特指君主下同。

⒂[失道者]不实施“仁政”的君主。

⒃[至]极点。

⒄[畔]通“叛”,背叛。

⒅[顺]归顺,服从⒆[故]所以。

(20)[是]这翻译:有利的天气时令比不上有利的地理环境;有利的地理环境比不上作战中人心所向,内部团结。

三里的城,(只有)七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。

包围进攻它,一定是得到有利于作战的天气与时令,这样却不能取胜,这(是)因为有利的天气时令比不上有利的地形。

得道多助失道寡助的故事【实用版3篇】篇1 目录1.引言:什么是“得道多助,失道寡助”2.实例一:越王勾践的故事3.实例二:项羽的故事4.结论:总结“得道多助,失道寡助”的道理篇1正文一、引言“得道多助,失道寡助”是一句广泛流传的格言,它的意思是,遵守道德和原则的人将得到更多的支持和帮助,而违背道德和原则的人将得到更少的支持和帮助。

以下两个实例将说明这个道理。

二、实例一:越王勾践的故事春秋时期,越王勾践在一次大战中战败,被迫向吴王夫差求和。

勾践为了重振越国,答应了夫差的条件,其中包括他亲自前往吴国为夫差做奴仆。

在吴国,勾践受尽屈辱,但他始终保持冷静和耐心。

最终,他获得了夫差的信任,得以返回越国。

在回到越国后,勾践大力发展农业和军队,让越国变得更加强大。

他时刻记住他在吴国的经历,尽量遵守道德和原则,使得越国的人民对他充满了信任和支持。

最终,他在二十年后打败了吴国,成为春秋时期的霸主之一。

三、实例二:项羽的故事相比之下,项羽在处理政治问题时过于霸道和独裁,最终导致了他的失败。

在楚汉战争中,项羽曾一度占据优势,但他无法处理好政治问题,导致内部矛盾不断。

最终,他失去了民心,被刘邦打败。

这个例子表明,“得道多助,失道寡助”的道理在历史上得到了验证。

篇2 目录1.引言:什么是得道多助失道寡助的故事?2.背景介绍:这个故事的历史背景和意义。

3.故事情节:详细描述故事的主要情节。

4.故事分析:分析这个故事所传达的道理和教训。

5.结论:总结这个故事的意义和价值。

篇2正文一、引言得道多助失道寡助的故事是一个历史典故,讲述了一个国家或组织如何通过道德、正义和仁慈来赢得人心和尊重,以及如何通过欺压、压迫和不公来失去民心和信任。

这个故事告诉我们,一个成功的领导者或组织必须注重公正、平等和正义,尊重他人的权利和尊严,这样才能获得更多人的支持和信任。

二、背景介绍得道多助失道寡助的故事源于《孟子·公孙丑下》,讲述了孟子与公孙丑的一次对话。

得道多助失道寡助精彩句子

1.得道者多助,失道者寡助,这是人生最基本的真理。

2. 看待得道多助失道寡助,不要只看结果,而是看过程和原因。

3. 得道多助,不是因为他们有多么优秀,而是因为他们有更多的资源支持。

4. 失道寡助,并不意味着你一定要失败,你可以通过努力和不断学习来改变自己的处境。

5. 在追求事业成功的道路上,得道多助失道寡助的现象屡见不鲜,但只有真正坚持不懈的人才能成功。

6. 得道多助失道寡助,但如果你有真正的信仰和决心,你可以战胜一切困难。

7. 在得道多助失道寡助的竞争环境中,你要掌握自己的人生,用心去做,才能走得更远。

8. 当你成功了,别忘了回头看看那些曾经支持你和帮助你的人,他们始终是你背后的力量。

9. 得道多助失道寡助,但真正的成功者不是去找援助,而是去创造机会。

10. 失败并不可怕,在得道多助失道寡助的环境下,你只需要坚定信念,才能不断前行。

- 1 -。

得道多助失道寡助论证思路

《得道多助失道寡助》论证思路:这一章开头即提出中心论点,并用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,作出“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明“人和”的实质。

短文最后以得“人和”的“君子”“战必胜矣”作结,突出地说明了“人和”是决定战争胜负最主要的条件。

扩展资料:

1、得道多助,失道寡助,出自《孟子·公孙丑下》,指站在正义、仁义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义、仁义,必然陷于孤立。

文章通过对“天时”、“地利”、“人和”,并将这三者加以比较,层层递进。

论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。

《得道多助,失道寡助》是孟子的一句名言,其含义深远,值得我们深入探讨。

这句话所蕴含的道德观念和社会哲学对我们当下的社会和个人生活都有着重要的启示意义。

本文将从多个角度对这句名言进行全面评估,并试图揭示其对当代社会的深刻意义。

## 1. 孟子三章《得道多助,失道寡助》的含义在《孟子》中,此句出自《滕文公上》一篇。

在这篇文章中,孟子讲述了得道与失道的不同境遇。

得道者能得到众人的支持和帮助,而失道者则会自食其果,无人助其。

这句名言强调了道义和正义在人际关系和社会互助中的重要地位,它揭示了人与人之间应当如何行为和相互支持。

我们从道义和正义的角度来理解这句名言。

道义和正义是人类社会的基本准则,它对社会秩序、人际关系和个人行为都有重要的影响。

得道多助,意味着当一个人行为符合道义和正义时,他会得到他人的认可和支持。

而失道寡助,则暗示了那些背离道义和正义的人,将难以得到别人的支持和帮助。

这种道义观念的宣扬对于促进公平正义、维护社会道德秩序具有深远的意义。

## 2. 《得道多助,失道寡助》在当代社会的意义在当代社会,道义、正义、互助等价值观念仍然具有极其重要的意义。

我们可以从多个方面来展开思考。

我们可以从社会道德和公平正义的角度考量。

在当今社会,诚信、正义、公平等道德观念一直是我们强调的核心价值观。

得道多助,失道寡助的观念提醒我们:只有秉持着正义和道义的行为,才能赢得他人的尊重和支持。

这对于社会道德建设和维护社会公平正义具有重要的启示意义。

我们可以从个人行为和人际关系的角度来思考。

在现代社会,人与人之间的关系日益复杂,互助与合作成为社会共识。

得道多助的观念提醒着我们:只有用诚信、善良、助人为乐的心去面对他人,才能真正获得他人的信任和支持。

而一旦背离了这些道义和正义,就会发现人际关系的难以维系,甚至会遭到社会的排斥和谴责。

## 3. 个人观点和总结对于孟子三章《得道多助,失道寡助》这句名言,我的个人理解是:它不仅在古代有着重要的道德和社会意义,其深刻的内涵同样适用于当代社会。

初中语文八年级上册文言文《得道多助,失道寡助》翻译及解析重点知识点天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环节而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下广顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

译文:(有利于作战的)天气时令,比不上作战的地形好;作战的地形好比不上作战时人心所向、内部团结。

一座方圆三里的内城,有方圆七里的外城,(攻城的)四面包围起来攻打它,却不能取胜。

(采用)四面包围的方式攻城,(攻方)一定是得到有利于作战的天气时令了,可是却不能取胜,这是有利于作战的天气时令不如作战的地形好。

城墙不是不高,护城河不是不深,武器装备不是不精良,粮食不是不充足,(守城的却)放弃而逃离了城,这是因为作战的地形好比不上作战时人心所向、内部团结。

所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方,不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能凭借武器的锐利。

能行“仁政”的君主,(支持)帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,(支持)帮助他的人就少。

(支持)帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;(支持)帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。

凭借着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君主。

所以,行仁政的君主要么不战,战就一定能胜利。

理解:孟子先提出“天时不如地利,地利不如人和”的论点,然后举同样的一个“三里之城,七里之郭”的城作为例子正反说明:第一种情况:小城地理坚固,但天气有利于攻城,攻城的一方四面围攻小城,却不能取胜,这是因为“天时不如地利”。

第二种情况,同样是这座小城,地理条件非常好,可是攻方人心所向、内部团结,最后守城的一方弃城而逃,这是因为地利不如人和。

简述《得道多助,失道寡助》的论证思路得道多助,失道寡助,是一句充满哲理的我国古语。

这句话的内涵深远,既包含着成功的原因,又暗含着人生道义。

在这篇文章中,我将深入探讨这句古语的论证思路,并从不同角度剖析其深层含义,以期帮助读者更加深入地理解这句话。

一、得道多助的论证思路1. 得道就是指成功、得志。

成功者通常能够得到更多人的帮助和支持。

2. 成功的根本原因在于个人努力和品质,当一个人有了实力和成功的品德,就会得到更多的帮助和支持。

3. 成功者会吸引更多的资源和机遇,这些资源和机遇将进一步助力其成功之路。

4. 得道多助并非偶然现象,而是由成功者自身的修养和品格决定的。

二、失道寡助的论证思路1. 失道是指失败、落魄。

失败者常常会遭到更少的帮助和关注。

2. 失败的根本原因在于个人能力、品质或者是自身的失误,这使得别人对其信任和支持减少。

3. 失败者容易陷入困境,面临的是更少的资源和机遇,这些都会加剧其失败的局面。

4. 失道寡助也并非偶然,而是由失败者自身的原因所造成的。

三、总结与个人观点得道多助,失道寡助这句古语,无论在古代还是在今天,都有着深刻的现实意义。

个人认为,成功者能够得到更多的帮助和支持,并非仅仅是因为运气,更重要的是他们具备了让别人信任和支持的品质。

这也提醒着我们,要时刻注重自身修养和品格的提升,才能在人生道路上得到更多的助力。

而对于失败者,也需要审视自身的不足,不断反思并努力改进,才能逐渐走出困境,重新获得支持和帮助。

在本篇文章中,我深入探讨了得道多助,失道寡助的论证思路,并共享了个人观点和理解。

希望这些内容能够帮助您更深入地理解这句古语,并对您的生活和工作产生一些启发。

得道多助,失道寡助,这句充满智慧的古语,反映了人生成功与失败的真实现象。

成功者在道路上能够获得更多的帮助与支持,而失败者则面临着更多的困境与孤独。

这句古语所包含的道理,不仅指引着个人的修养和品格,也为社会伦理和人际关系提供了有益的启示。

《得道多助失道寡助》知识梳理一、作者作品1.《得道多助失道寡助》出自中国著名儒家典籍《孟子》,文中指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是:天时不如地利,地利不如人和;孟子认为“人和”是战争胜利的重要因素,由此推出“得道得多助,失道者寡助”的结论。

2、孟子(公元前372-前289),名轲,字子舆。

战国时期著名思想家、教育家,儒家代表人物。

著有《孟子》一书。

孟子继承并发扬了孔子的思想,主张“仁政”,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟之道”。

《孟子》是中国儒家典籍中的一部,记录了战国时期思想家孟子的治国思想和政治策略,是孟子和他的门人记录并整理而成的。

《孟子》在儒家典籍中占有很重要的地位,为“四书”之一。

四书指:《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

二、课文内容概括。

文章开篇提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。

第一层作者提出中心论点用天时、地利、人和三者相互比较组成。

中间两个"不如"相连,表示了递进关系,一个比一个重要。

这样提出论点,更显得观点鲜明。

第二层,论证"天时地利人和"。

以设置占天时者不能攻破占地利者为例,比较"天时"于"地利"的重要。

"三里之城,七里之郭"说明城小而难守;"环而攻之"说明攻城者攻势强大,占有战斗的主动权;"而不胜"说明攻方失败。

战斗会以弱者胜、强者败告终,作者认为攻防之所以敢大军压境,是因为在"天时"上占了优势,但守方可凭借"地利"进行抵抗;攻方久攻不下,军心涣散,必然失败。

这样令人信服地证明了"天时不如地利"这一论断的正确性。

第三层,论证"地利不如人和"。

以拥有良好的地理条件而终不能守为例,比较"地利"与"人和"的轻重。

2、教师范读,学生听读,(注意把握字音,停顿、重音)3、学生齐读课文,教师稍作朗读指导下齐读。

(二)译读课文,把握文意:1、学生结合文中注解自行或合作翻译课文,圈点勾画,标示出疑难词句。

2、小组讨论,质疑、解疑,教师巡视3、学生完成翻译的基础上,教师引导学生积累文言知识。

(1) 通假字:寡助之至,亲戚畔之(畔通“叛”,背叛)(2) 古今异义词:三里之城,七里之郭(城,内城,今义:城市;郭:外城,今义:姓氏)委而去之( 去:离开。

今义:往、到)亲戚畔之(亲戚:亲戚朋友,包括父母兄弟。

今,指跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。

) 池非不深也(护城河。

今指水塘。

)(3) 一词多义;(4) 注意下列加点词的用法——词类活用:域民不以封疆之界(名词用作动词,限制)固国不以山溪之险(形容词用作动词,使……巩固)威天下不以兵革之利(形容词用作动词,威慑)(三)小组合作,解决问题。

1.本文的中心论点是什么? 学生同桌或前后桌之间讨论、交流。

)学生小组推荐回答后教师明确。

明确:中心论点:“天时不如地利,地利不如人和”。

2文章是如何逐层展开论证的? 运用什么论证方法?文章最后得出结论是什么? (学生同桌或前后桌之间讨论、交流。

)学生小组推荐回答后教师明确:——文章开篇提出论点,指出人和是克敌制胜的首要条件,由此逐层展开,用概括性的战例加以证明,分别就天时与地利、地利与人和作比较,指出“天时、地利、人和”三因素在战争中所起的作用不同,然后由战争中的“人和”推出治国安邦的道理,得出“得道多助,失道寡助”的结论,阐明了“人和”的实质,即“多助”天下顺之”;最后把“多助”与“寡助”进行对比,自然导出“君子有不战,战必胜矣”。