地貌单元分类及成因

- 格式:doc

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:2

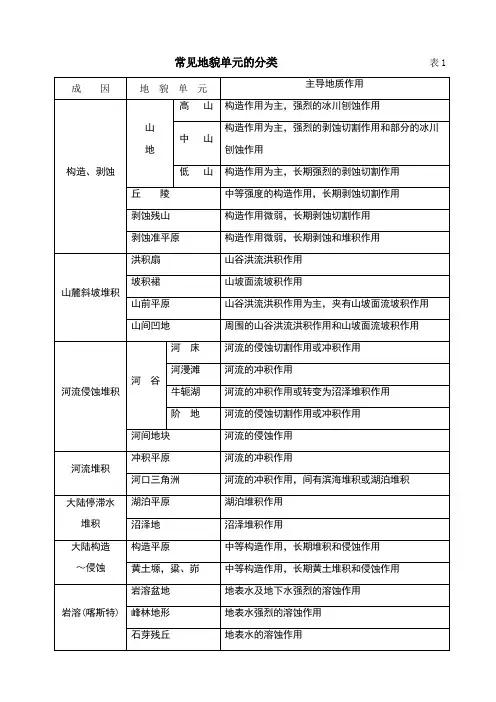

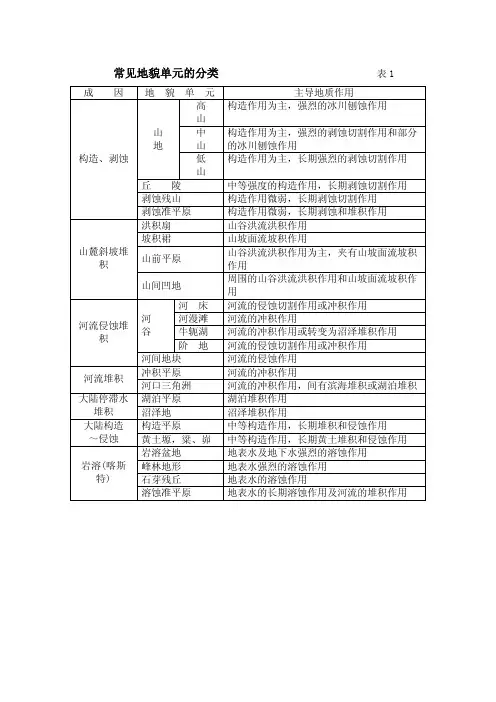

常见地貌单元的分类表1一、构造、剥蚀地貌(一)、山地1、山地按构造形式的分类(1)断块山:由于断裂作用上升的山地称为断块山。

断块山最初形成时,具有完整的断层面和明显的断层线。

断层面成为山前的陡崖,外形一般为三角形;断层线则是崖底的轮廓线。

但是由于断块山不断的上升,经过长期的凤化和剥蚀,断层面被破坏并向后退却;崖底的断层线也被巨厚的凤化碎屑物所掩盖。

(2)褶皱断块山:在构造形态上具有被断裂作用分离的褶皱岩层,曾经是构造运动剧烈和频繁的地区。

(3)褶皱山:具有背斜或向斜构造的山地。

构造形态上并不复杂,除了简单的背斜或向斜褶曲外,有时还有次生的小褶曲。

山脉的走向与褶皱轴的方向常相一致。

在向斜构造的褶皱山区,河流常沿向斜轴部发育而成狭长的槽沟地形。

在背斜构造的褶皱山区,由于背斜轴部张节理发育,容易遭受凤化剥蚀,同样也容易产生狭长的槽沟地形。

2、山地按地貌形态的分类(表2)山地按地貌形态分类表23、丘陵丘陵是经过长期剥蚀切割、外貌成低矮而平缓的起伏地形。

其绝对高度小于500m,相对高度小于200m。

丘陵地区基岩一般埋藏较浅,顶部常直接裸露,风化一般严重,有时表层为残积物掩盖;谷底堆积有较厚的洪积物、坡积物或冲积物,有时还有淤泥等;在边缘地带常堆积有结构松散的新近堆积物。

丘陵地区地下水的分布较复杂,一般丘顶部分无地下水,边缘和谷底常有上层滞水或潜水型的孔隙水。

4、剥蚀残山低山在长期的剥蚀过程中,极大部分的山地都被夷平成为准平原,但在个别地段形成了比较坚硬的残丘,称剥蚀残山。

一般常成几个孤零屹立的小丘,有时残山与河谷交错分布。

5、剥蚀准平原剥蚀准平原是低山经过长期的剥蚀和夷平,外貌显得更为低缓平坦,具有微弱起伏的地形。

其分布面积一般不大。

由于长期受到剥蚀,因而基岩常裸露地表,有时低洼地段覆盖有不厚的残积物、坡积物、洪积物等。

剥蚀准平原的地下水一般埋藏较深,或只有一些上层滞水,地下水位随地形的起伏而略有起伏。

二、山麓斜坡堆积地貌1、洪积扇山区河流自山谷流入平原后,流速减低,形成分散的漫流,流水挟带的碎屑物质开始堆积,形成由顶端(山谷出口处)向边缘缓慢倾斜的扇形地貌。

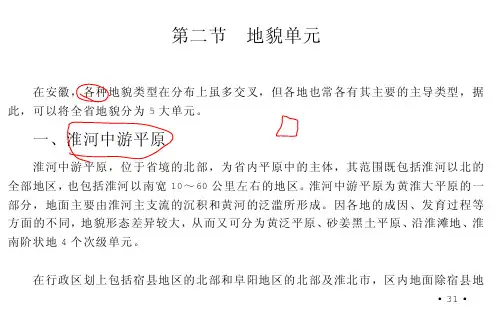

第二节 地貌单元在安徽,各种地貌类型在分布上虽多交叉,但各地也常各有其主要的主导类型,据此,可以将全省地貌分为5大单元。

一、淮河中游平原淮河中游平原,位于省境的北部,为省内平原中的主体,其范围既包括淮河以北的全部地区,也包括淮河以南宽10~60公里左右的地区。

淮河中游平原为黄淮大平原的一部分,地面主要由淮河主支流的沉积和黄河的泛滥所形成。

因各地的成因、发育过程等方面的不同,地貌形态差异较大,从而又可分为黄泛平原、砂姜黑土平原、沿淮滩地、淮南阶状地4个次级单元。

〔北部黄泛平原〕在行政区划上包括宿县地区的北部和阜阳地区的北部及淮北市,区内地面除宿县地・・13区北部和淮北市有一部分由前寒武——奥陶纪地层组成的丘陵以及台地外,主要由近代黄河泛滥形成。

黄河为一地上河,所以,其地地貌呈高滩地——决口扇——泛滥缓倾地——泛滥洼地组合。

尤其是在宿县地区的北部,由于故黄河横经北缘,因此组合系列更是清晰。

在萧、砀两县的北部,有宽为10~20公里,高为6~8米的黄河故道高滩地存在,俨然如城垣,成为黄淮大平原的分水岭。

在故道高滩地两旁,有多个状如洪积扇的决口扇发育。

在决口扇外缘,又有呈缓倾斜的泛滥地存在。

在泛滥地中,尤其是在泛滥地的边缘地区和丘陵地的背阴部分,由于黄泛沉积少,成为洼地,如宿县北部的老汪湖和康家湖便是此等面积相当可观的洼地。

地面组成物质,也由于黄水在堤内和出堤后各地的流速变化极大,而粗细不一。

在堤内河槽中及堤外近河地区,沉积物粒径较粗,为中砂、细砂、粗粉砂,常形成局部的风成地貌。

在砀山西北部的黄河故道中,甚至还有小型砂丘存在。

但通过近30年的改造,现已绿树成荫,花果满园。

同时,由于土中可溶性盐类的含量较大,尤其是在宿县地区北部,由于黄泛沉积厚达10~20米,土层中含可溶性盐类的总量更大,土壤易于盐化、碱化。

〔淮北砂姜黑土平原〕在行政区划上,包括阜阳、宿县两地区的南部和淮南、蚌埠两市所属的北部大部分地区,平原除少数黄泛滩地外,主要为由淮河左岸各大支流沉积所形成的倾斜地,因土层下部含有砂姜,故通常称之为砂姜黑土平原。

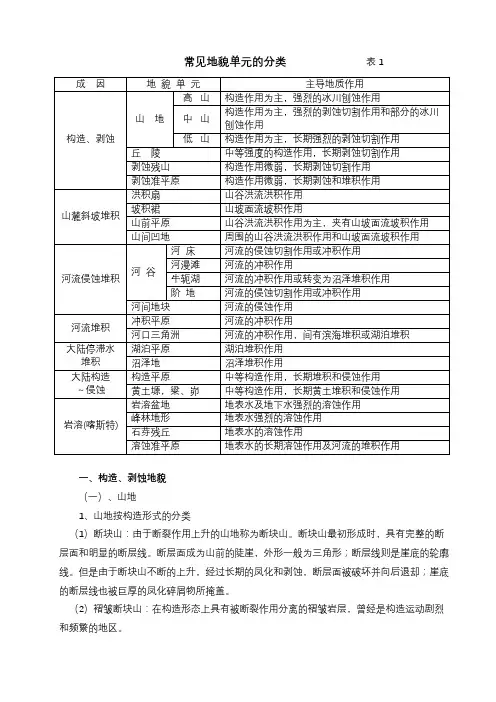

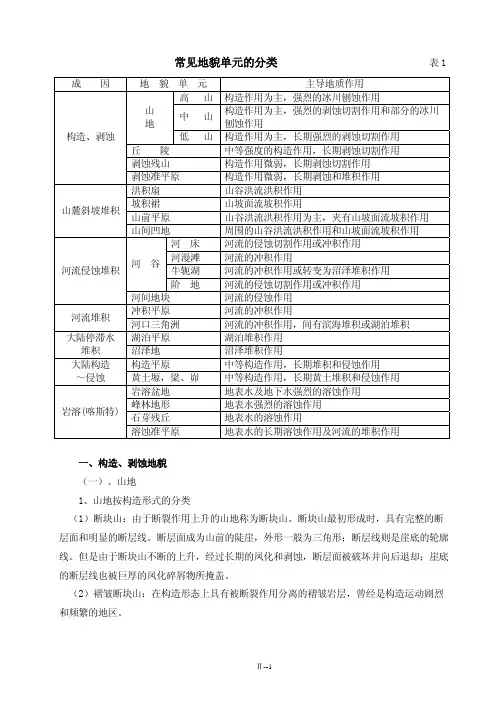

常见地貌单元的分类 表1 成 因 地 貌 单 元

主导地质作用 高

山

构造作用为主,强烈的冰川刨蚀作用 中

山

构造作用为主,强烈的剥蚀切割作用和部分的冰川刨蚀作用 山 地 低

山

构造作用为主,长期强烈的剥蚀切割作用 丘 陵

中等强度的构造作用,长期剥蚀切割作用 剥蚀残山

构造作用微弱,长期剥蚀切割作用 构造、剥蚀 剥蚀准平原

构造作用微弱,长期剥蚀和堆积作用 洪积扇

山谷洪流洪积作用 坡积裙

山坡面流坡积作用 山前平原 山谷洪流洪积作用为主,夹有山坡面流坡积作用

山麓斜坡堆积 山间凹地 周围的山谷洪流洪积作用和山坡面流坡积作用

河 床 河流的侵蚀切割作用或冲积作用

河漫滩 河流的冲积作用 牛轭湖 河流的冲积作用或转变为沼泽堆积作用 河 谷 阶 地 河流的侵蚀切割作用或冲积作用

河流侵蚀堆积 河间地块 河流的侵蚀作用

冲积平原 河流的冲积作用 河流堆积 河口三角洲 河流的冲积作用,间有滨海堆积或湖泊堆积

湖泊平原 湖泊堆积作用

大陆停滞水 堆积 沼泽地 沼泽堆积作用

构造平原 中等构造作用,长期堆积和侵蚀作用 大陆构造 ~侵蚀 黄土塬,粱、峁 中等构造作用,长期黄土堆积和侵蚀作用

岩溶盆地 地表水及地下水强烈的溶蚀作用

峰林地形 地表水强烈的溶蚀作用 石芽残丘 地表水的溶蚀作用

岩溶(喀斯特) 溶蚀准平原 地表水的长期溶蚀作用及河流的堆积作用。

地貌类型有哪些以及地质作用地貌类型:黄土地貌,岩溶地貌,风蚀地貌,河流地貌等地形类型:山地,高原,盆地,平原,丘陵1、内力作用:地壳运动、岩浆活动、地震。

2、外力作用:主要表现为(流水、风力、冰川、海浪)风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等。

地质地貌学在国民生活与生产中具有哪些作用地形,是指地势高低起伏的变化,即地表的形态.分为:山脉、丘陵、河流、湖泊、海滨、沼泽等.地貌分八种:山地,盆地,丘陵,平原,高原等.假如以图形表示,也就是用等高线绘制出来的地形图.地貌是在地形的基础上再深入一步,须探究其前因后果.地貌学是研究地形成因的科学.地貌、地质构造地貌学(geomorphology)研究地球表面的形态特征、成因、分布及其演变规律的学科,又称地形学。

它是地理学的分支,亦是地质学的一部分。

地貌学的英文Geomorphology源自希腊语,由Geo(地球)Morphe(外表形态)和Logos(论述)三词组成,即关于地球外表面貌的论述。

地貌学对工程建设、农业生产、矿产勘查、自然灾害防治和环境保护等均有实际意义。

地质与地貌学的实习目的和意义一、地貌三江平原北界为黑龙江,西、南、东三面被小兴安岭、那丹哈达岭及完达山环抱。

区内地势低平,沼泽湿地发育。

地形标高在西南部佳木斯一带为海拔80m,平原中部海拔50~60m,东北端的抚远县黑瞎子岛(抚远三角洲)最低处海拔34m,地面坡度在1/10000左右。

平原中有残山、残丘零星分布。

区内可见三级阶梯状地面,台地海拔100m左右;Ⅰ和Ⅱ级阶地组成低平原,海拔50~60m,区内沼泽、湿地遍布,河流纵横,以沼泽化草甸为主,属低冲积平原沼泽湿地,是我国最大的沼泽湿地分布区。

二、地质构造1、构造侏罗纪中晚期,三江盆地发育成近海裂谷盆地,分别由走向NE 的汤原凹陷、军川隆起、富锦隆起、绥滨凹陷和前进凹陷5个构造单元组成。

汤原、绥滨和前进凹陷,自侏罗纪以来持续沉降,沉积物巨厚,其中汤原凹陷沉积厚度达7000m以上,其余两个凹陷沉积厚度也达2500m。

常见地貌单元的分类表1一、构造、剥蚀地貌(一)、山地1、山地按构造形式的分类(1)断块山:由于断裂作用上升的山地称为断块山。

断块山最初形成时,具有完整的断层面和明显的断层线。

断层面成为山前的陡崖,外形一般为三角形;断层线则是崖底的轮廓线。

但是由于断块山不断的上升,经过长期的凤化和剥蚀,断层面被破坏并向后退却;崖底的断层线也被巨厚的凤化碎屑物所掩盖。

(2)褶皱断块山:在构造形态上具有被断裂作用分离的褶皱岩层,曾经是构造运动剧烈和频繁的地区。

(3)褶皱山:具有背斜或向斜构造的山地。

构造形态上并不复杂,除了简单的背斜或向斜褶曲外,有时还有次生的小褶曲。

山脉的走向与褶皱轴的方向常相一致。

在向斜构造的褶皱山区,河流常沿向斜轴部发育而成狭长的槽沟地形。

在背斜构造的褶皱山区,由于背斜轴部张节理发育,容易遭受凤化剥蚀,同样也容易产生狭长的槽沟地形。

2、山地按地貌形态的分类(表2)山地按地貌形态分类表23、丘陵丘陵是经过长期剥蚀切割、外貌成低矮而平缓的起伏地形。

其绝对高度小于500m,相对高度小于200m。

丘陵地区基岩一般埋藏较浅,顶部常直接裸露,风化一般严重,有时表层为残积物掩盖;谷底堆积有较厚的洪积物、坡积物或冲积物,有时还有淤泥等;在边缘地带常堆积有结构松散的新近堆积物。

丘陵地区地下水的分布较复杂,一般丘顶部分无地下水,边缘和谷底常有上层滞水或潜水型的孔隙水。

4、剥蚀残山低山在长期的剥蚀过程中,极大部分的山地都被夷平成为准平原,但在个别地段形成了比较坚硬的残丘,称剥蚀残山。

一般常成几个孤零屹立的小丘,有时残山与河谷交错分布。

5、剥蚀准平原剥蚀准平原是低山经过长期的剥蚀和夷平,外貌显得更为低缓平坦,具有微弱起伏的地形。

其分布面积一般不大。

由于长期受到剥蚀,因而基岩常裸露地表,有时低洼地段覆盖有不厚的残积物、坡积物、洪积物等。

剥蚀准平原的地下水一般埋藏较深,或只有一些上层滞水,地下水位随地形的起伏而略有起伏。

二、山麓斜坡堆积地貌1、洪积扇山区河流自山谷流入平原后,流速减低,形成分散的漫流,流水挟带的碎屑物质开始堆积,形成由顶端(山谷出口处)向边缘缓慢倾斜的扇形地貌。

高考地理地表知识点地理学作为一门综合性的学科,研究地球的各个方面,其中地表是地理研究的重要内容之一。

地表是地球表面的自然和人类活动形成的地貌特征的总和,它包括陆地、水域和人类活动区域。

在高考地理考试中,地表知识点常常是重要的考查内容。

本文将从陆地、水域和人类活动区域三个方面介绍高考地理地表知识点。

一、陆地地表知识点1. 大陆板块大陆板块是地球上最大的地壳构造单元,通常指的是大陆地壳及其下面的地壳和最外部的上地幔岩石部分。

大陆板块的移动会导致地壳变动,形成山脉、高原、丘陵等地貌。

2. 山脉山脉是地表的重要地貌类型之一,是由构造力和侵蚀力作用下被抬升的地表岩石形成的高大隆起。

山脉常常由多个山岭组成,形成山脉带。

3. 高原高原是地表的另一种重要地貌类型,是由于地壳抬升而形成的平坦或轻微倾斜的地貌。

高原通常位于山脉之间,海拔较高。

4. 平原平原是地表上广阔而平坦的区域,通常由沉积物构成。

平原分为河流平原、湖泊平原、盆地平原等。

平原地区常常适宜农业发展。

二、水域地表知识点1. 海洋海洋是地球上最大的水域,占据了地球表面的绝大部分。

海洋包括五大洋和海峡、海湾、海海峡等。

海洋对地球气候和生物圈有重要影响。

2. 湖泊湖泊是地表上蓄水较为集中的区域,通常由河流沉积物、断层构造或火山活动形成。

湖泊分为淡水湖和咸水湖,有的湖泊还有特定的生态环境和生物资源。

3. 河流河流是地表水循环的重要组成部分,它将降水和地下水带回海洋。

河流对区域的水资源、交通和农田灌溉等起着重要作用。

4. 冰川冰川是地球上的重要水体,是积雪在高山地区长时间积累、压实形成的。

冰川会随着气候变化而发生融化和退缩,对全球海平面和水资源有着重要影响。

三、人类活动区域地表知识点1. 都市地表都市地表是人类活动区域中的重要部分,包括城市建筑、道路、公园、广场等。

都市地表也反映了人类经济、社会和文化发展的水平。

2. 农田和农业活动农田是农业活动的重要场所,包括耕地、田地、农作物等。

地貌知识点笔记总结图表一、地貌定义及分类地貌是地表形成的地理景观,包括山脉、河流、湖泊、平原、丘陵等。

地貌根据其形成方式和特征可以分为以下几类:地形、地貌、地貌单元、地貌标志。

1. 地形地形是地表的形状和起伏变化,是地球表面的三维几何形态,由地表的高程和坡度构成。

按照起伏变化的幅度分为高山、低山、高原、丘陵、丹霞地貌、喀斯特地貌等多种类型。

2. 地貌地貌是由气候、地质、水文、生态、土壤等自然力和人类活动等因素共同作用所形成的各种地表形态特征。

根据地貌的形成过程和特征,可以分为侵蚀地貌、沉积地貌、溶蚀地貌、冰蚀地貌、风蚀地貌等多种类型。

3. 地貌单元地貌单元是具有相对独特的地貌特征和相对稳定的空间范围的地表景观单位。

按照地貌单元的形态特征和空间范围可以分为山地、丘陵、高原、平原、盆地、峡谷、台地等多种类型。

4. 地貌标志地貌标志是一些极具代表性和标志性的地貌景观,具有一定的区域意义和地质科普价值。

根据地貌标志的特征和意义可以分为自然标志、人文标志等多种类型。

二、地貌形成过程地貌形成是地球内部动力、外部气候、水文、地质、生态等自然力以及人类活动等因素相互作用的结果。

地貌形成的基本过程包括构造作用、侵蚀作用、沉积作用等。

1. 构造作用地球内部的构造作用是地球地貌形成的基础,主要包括地壳运动、断裂运动、褶皱运动等。

地壳运动使地球表面不断发生隆起和沉陷,形成山脉、高原、盆地等地貌单元。

2. 侵蚀作用侵蚀作用是地表岩石受水、风、冰等自然力作用而发生物理、化学变化的过程,主要包括河流侵蚀、冰川侵蚀、风蚀等。

侵蚀作用使地形逐渐改变,形成了沟谷、峡谷、溶洞等地貌景观。

3. 沉积作用沉积作用是指风、水、冰和生物活动以及人类活动所携带的碎屑及其化学成分,在适当的条件下,沉积到地表上形成新的地层和地貌单元。

沉积作用形成了河床、河漫滩地、冰砾地、盐碱地等地貌。

三、地貌演化规律地貌演化规律是地貌形态和过程的发展变化规律,包括侵蚀作用和沉积作用的相互作用、地质构造与地表地貌的相互制约等。

常见地貌单元的分类表1一、构造、剥蚀地貌(一)、山地1、山地按构造形式的分类(1)断块山:由于断裂作用上升的山地称为断块山。

断块山最初形成时,具有完整的断层面和明显的断层线。

断层面成为山前的陡崖,外形一般为三角形;断层线则是崖底的轮廓线。

但是由于断块山不断的上升,经过长期的风化和剥蚀,断层面被破坏并向后退却;崖底的断层线也被巨厚的风化碎屑物所掩盖。

(2)褶皱断块山:在构造形态上具有被断裂作用分离的褶皱岩层,曾经是构造运动剧烈和频繁的地区。

(3)褶皱山:具有背斜或向斜构造的山地。

构造形态上并不复杂,除了简单的背斜或向斜褶曲外,有时还有次生的小褶曲。

山脉的走向与褶皱轴的方向常相一致。

在向斜构造的褶皱山区,河流常沿向斜轴部发育而成狭长的槽沟地形。

在背斜构造的褶皱山区,由于背斜轴部张节理发育,容易遭受风化剥蚀,同样也容易产生狭长的槽沟地形。

2、山地按地貌形态的分类(表2)山地按地貌形态分类表23、丘陵丘陵是经过长期剥蚀切割、外貌成低矮而平缓的起伏地形。

其绝对高度小于500m,相对高度小于200m。

丘陵地区基岩一般埋藏较浅,顶部常直接裸露,风化一般严重,有时表层为残积物掩盖;谷底堆积有较厚的洪积物、坡积物或冲积物,有时还有淤泥等;在边缘地带常堆积有结构松散的新近堆积物。

丘陵地区地下水的分布较复杂,一般丘顶部分无地下水,边缘和谷底常有上层滞水或潜水型的孔隙水。

4、剥蚀残山低山在长期的剥蚀过程中,极大部分的山地都被夷平成为准平原,但在个别地段形成了比较坚硬的残丘,称剥蚀残山。

一般常成几个孤零屹立的小丘,有时残山与河谷交错分布。

5、剥蚀准平原剥蚀准平原是低山经过长期的剥蚀和夷平,外貌显得更为低缓平坦,具有微弱起伏的地形。

其分布面积一般不大。

由于长期受到剥蚀,因而基岩常裸露地表,有时低洼地段覆盖有不厚的残积物、坡积物、洪积物等。

剥蚀准平原的地下水一般埋藏较深,或只有一些上层滞水,地下水位随地形的起伏而略有起伏。

二、山麓斜坡堆积地貌1、洪积扇山区河流自山谷流入平原后,流速减低,形成分散的漫流,流水挟带的碎屑物质开始堆积,形成由顶端(山谷出口处)向边缘缓慢倾斜的扇形地貌。

单元地貌的种类单元地貌是指在一定范围内分布的一系列表面地貌元素,平均而言,单元地貌可以分为内地貌、外地貌和混合地貌三大类。

地貌单元也是地貌学的基本单位,是地貌物种的最小具体表现形式,是地貌的最小层级。

一、内地貌内地貌是地表上最重要的地貌类型之一,它是由地下水在岩石间所携带来的碳酸盐成分和外力因素相互作用形成的特定地貌形态。

内地貌具有物种多样性强、变异性大、可分类性强等特点。

1、堰缘地貌堰缘地貌是由流水侵蚀的河堰侵蚀构成的地貌单元,河堰侵蚀的形态性状是流水的侵蚀作用的结果,它们表现为河堰的提起和河床的下降,河堰的提起和河床的下降也是水流的侵蚀作用的结果。

2、沟壑地貌沟壑地貌是指河流或雨水作用下形成的沟壑形态,沟壑是由河流和雨水作用下形成的地貌单元,它们表现为沟壑的提起和沟床的下降,沟壑的提起和沟床的下降也是水流的侵蚀作用的结果。

3、湖泊沉积地貌湖泊沉积地貌是湖泊生物及湖水的作用下形成的地貌单元,它们表现为湖泊的沉积物湖泊沉积物的沉积,和湖泊沉积物的沉积,湖泊沉积物的沉积均是湖泊生物及湖水的作用结果。

4、溶岩及溶蚀地貌溶岩及溶蚀地貌是指熔岩在地下温度高熔融后释出岩浆,岩浆在地表空间、地下空间中流动形成的地貌单元,它们表现为溶岩的堆积和喷发,溶蚀的流沙和滑坡等。

二、外地貌外地貌是地表上最重要的地貌类型之一,它是由风、雨、沙的外力作用形成的特定地貌形态。

外地貌具有生长周期短、变异性小、开发利用容易等特点。

1、沙丘地貌沙丘地貌是由沙子在风、雨作用下形成的地貌单元,它们表现为沙丘的堆积和崩塌,沙丘的堆积和崩塌也是风、雨作用的结果。

2、滩涂地貌滩涂地貌是由滩涂在风、雨作用下形成的地貌单元,它们表现为滩涂的堆积和抛落,滩涂的堆积和抛落也是风、雨作用的结果。

3、洼地地貌洼地地貌是由洼地在风、雨作用下形成的地貌单元,它们表现为洼地的堆积和排水,洼地的堆积和排水也是风、雨作用的结果。

4、沙漠地貌沙漠地貌是由沙漠在风、雨作用下形成的地貌单元,它们表现为沙漠的沙暴和沙尘,沙漠的沙暴和沙尘也是风、雨作用的结果。