双电层模型

- 格式:ppt

- 大小:153.50 KB

- 文档页数:12

电化学基础(ⅲ)——双电层模型及其发展引言电化学是研究电与化学相互作用的学科,它的核心是电极上的电荷转移过程。

而双电层模型是电化学研究中的重要理论模型之一,它描述了电极表面与电解质溶液之间形成的一层电荷分布现象。

本文将介绍双电层模型的基本概念、发展历程以及在电化学研究中的应用。

一、双电层模型的基本概念双电层模型是由德国物理学家赫尔曼·赫尔姆霍兹于19世纪末提出的。

它认为在电极表面与电解质溶液之间存在一个电荷分布层,该层由两层电荷组成:靠近电极表面的一层是吸附在电极上的电荷,称为内层电荷;远离电极表面的一层是溶液中的离子,称为外层电荷。

这两层电荷之间形成了一个电势差,称为电极电势。

二、双电层模型的发展随着科学技术的不断发展,双电层模型逐渐得到了完善。

20世纪初,瑞典物理学家古斯塔夫·奥斯特瓦尔德提出了电解质溶液中的离子在电场作用下会发生移动的理论,即电解质溶液中的离子迁移现象。

这一理论为双电层模型提供了更加准确的解释。

在古斯塔夫·奥斯特瓦尔德的基础上,英国化学家彼得·迪拜和美国化学家约翰·纽曼进一步发展了双电层模型。

他们发现,双电层模型中的电荷分布不仅与离子的吸附有关,还与电解质溶液中的离子浓度、温度、电极材料等因素有关。

近年来,随着纳米技术的发展,双电层模型在纳米材料研究中得到了广泛应用。

研究人员发现,纳米材料的比表面积较大,因此它们与电解质溶液之间形成的双电层效应更加显著。

这为纳米材料的电化学应用提供了理论支持。

三、双电层模型在电化学研究中的应用双电层模型在电化学研究中有着广泛的应用。

首先,它可以用于解释电解质溶液中的离子迁移现象。

通过研究双电层模型,可以揭示离子在电场作用下的迁移规律,从而优化电解质溶液的组成,提高电化学反应的效率。

双电层模型还可以应用于电化学传感器的设计与制备。

电化学传感器是一种利用电化学原理进行物质检测的装置,它通常由电极、电解质溶液和检测物质组成。

双电层双电层的形成:当两相接触时,如果电子或离子等荷电粒子在两相中具有不同的电化学位,荷电粒子就会在两相之间发生转移或交换,界面两侧便形成符号相反的两层电荷,人们把界面上的这两个荷电层称为双电层。

如金属、溶液界面(M/L)两侧,若μM+>μM+(L),则荷电粒子发生转移,金属表面荷负点;反之,则金属表面荷正,这种双电层常称为离子双层。

尽管有时上述的离子双层并不存在,但金属与溶液界面间仍然会存在着电位差,无论是金属表面,还是溶液表面,都存在着偶极层。

由于偶极子正负电荷分隔开而形成的双电层,称为偶极双电层。

对任何一种金属而言,由于金属的电子会“溢出”金属表面形成双极子。

所以即使溶液一侧不存在偶极子层,但对金属与溶液的界面来说,这种偶极双层总是存在的。

此外,溶液中某一种离子有可能被吸附于电极与溶液界面上,形成一层电荷。

这层电荷又借助静电作用吸引溶液中同等数量的带相反电荷的离子而形成双电层,可称之为吸附双层。

这里应当注意:界面上第一层电荷的出现,靠的是静电力以外的其他化学与物理作用,而第二层电荷则是由第一层电荷的静电力引起的。

如果界面上有了吸附双层,当然也会产生一定大小的电位差。

金属与溶液界面的电位差系由上述的三种类型电位差的一部分或全部组成,但其中对电极反应速度有重大影响的,则主要是离子双层的电位差。

离子双层的形成有两种可能的情况。

一是在电极与溶液一旦接触后的瞬间自发形成的。

另一种情况,是在外电源作用下强制形成的双电层。

因为有的时候,当金属与溶液接触时,并不能自发地形成双电层。

如将纯汞(Hg)放入Kill溶液的界面上常常不能自发的形成双电层。

但是,如果将Hg电极与外电源负极连接,外电源就向Hg电极供应电子,在其电位达到K+还原电位之前,电极上不会发生电化学反应,因而此时Hg电极上有了多余的电子而带上负电。

这层负电荷吸引溶液中相同数量的正电荷(如K+),形成双电层。

双电层的结构模型:金属电极和溶液之间界面上形成的双电层,从结构上可以有离子双电层、表面偶极双电层和吸附双电层等三种类型。

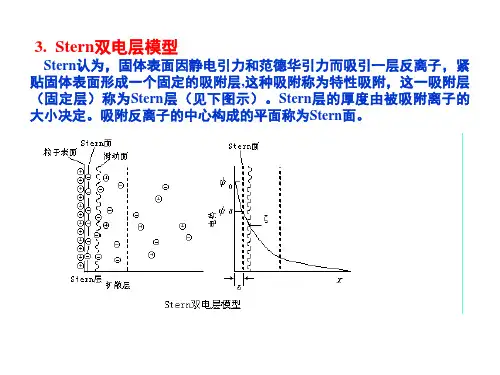

简述斯特恩扩散双电层模型的要点斯特恩扩散双电层模型是电化学领域中一个重要的理论模型,它描述了电解质溶液中带电粒子在固体电极表面的吸附现象。

本文将简述斯特恩扩散双电层模型的要点,帮助读者更好地理解这一理论。

一、斯特恩扩散双电层模型的背景在电解质溶液中,带电粒子(如离子)会在固体电极表面形成一个电荷层,这一现象被称为电双层。

斯特恩扩散双电层模型是在电双层理论基础上发展起来的,它考虑了电解质溶液中带电粒子的扩散作用,为研究电极表面的电荷分布和电化学反应提供了重要依据。

二、斯特恩扩散双电层模型的要点1.电极表面的电荷层斯特恩扩散双电层模型认为,电极表面存在一个紧密排列的电荷层,称为斯特恩层。

该层中的电荷密度较大,与电解质溶液中的电荷密度相差较大。

斯特恩层中的电荷主要来源于电解质溶液中离子的吸附。

2.扩散层在斯特恩层外侧,电解质溶液中的带电粒子会因浓度梯度而发生扩散运动,形成一个较宽的扩散层。

扩散层中的电荷密度逐渐减小,直至与溶液中的电荷密度相等。

3.电荷分布斯特恩扩散双电层模型中,电极表面的电荷分布呈阶梯状。

斯特恩层与扩散层之间的电荷密度差异导致电势差,称为斯特恩电势。

电解质溶液中的电荷密度与斯特恩层电荷密度之间的电势差称为扩散电势。

4.双电层厚度斯特恩扩散双电层模型的另一个重要要点是双电层厚度的估算。

双电层厚度取决于电解质溶液的浓度、离子价数以及电极表面的特性。

斯特恩层和扩散层的厚度之和即为双电层厚度。

5.电化学反应的影响斯特恩扩散双电层模型考虑了电解质溶液中带电粒子的扩散作用对电化学反应的影响。

在电极反应过程中,带电粒子的扩散速率会影响反应速率和电极表面的电荷分布。

三、总结斯特恩扩散双电层模型是研究电解质溶液中带电粒子在固体电极表面吸附现象的重要理论模型。

通过阐述电极表面的电荷层、扩散层、电荷分布、双电层厚度以及电化学反应的影响,该模型为我们理解电化学过程提供了有力支持。

锌铜原电池双电层模型锌铜原电池是一种常见的原电池,它基于锌和铜两种金属之间的化学反应产生的电能。

在锌铜原电池中,锌金属作为负极材料,铜金属作为正极材料,它们之间通过电解质溶液进行接触。

锌铜原电池的双电层模型是一种描述电池工作原理的模型。

它将电池中的电荷分布分为两个区域:电解质层和电极电缓冲层。

电解质层是指电解质溶液与金属电极之间的接触面积。

在电解质溶液中,溶质会负责释放或接收电荷,并通过离子传递电流。

这些电荷在溶液中通过离子和或电子形式传递,从而维持电池的电流。

电极电缓冲层是锌和铜金属表面与电解质之间的接触区域。

当电解质中的正负离子接触到金属表面时,它们会吸附在金属表面上,形成一个电荷层,称为电荷分离层。

这个分离层中的电荷主要来源于溶解或沉积在金属表面的离子。

这一层的存在能够阻止金属表面进一步溶解或沉积,从而保护电极免受腐蚀。

在锌铜原电池中,当电池闭合时,锌金属通过电解质向铜金属释放电荷。

锌金属表面发生氧化反应,将离子释放到电解质溶液中,同时电子通过外部电路流向铜金属,形成电流。

铜金属表面接收到的金离子会还原,从溶液中沉积到金属表面。

双电层模型的核心思想是,在电极电缓冲层中存在着大量的表面电荷,通过吸附和吸附等机制与电解质中的离子交换电荷。

在电池工作过程中,这些电荷层的行为会影响电极的电位和电荷的传递速度。

因此,理解电极电缓冲层的特性和电荷分布对于理解锌铜原电池的工作原理至关重要。

需要指出的是,双电层模型只是对锌铜原电池内部电荷分布和传递的一种理论解释,并不涉及电池的具体结构和其他细节。

在实际应用中,锌铜原电池的性能还受到许多因素的影响,如金属纯度、电解质浓度、温度等。

因此,在设计和使用锌铜原电池时,还需要考虑这些因素,以获得更好的电池性能。

电化学基础(ⅲ)——双电层模型及其发展介绍如下:

在电化学中,双电层模型是一个核心概念,用来解释电解质溶液中电位生成的原理。

双电层是指一个电极表面与周围电解质溶液之间的区域。

这个区域对于电极的电位具有显著的贡献,在电化学反应中具有重要作用。

双电层模型最初的概念是在19世纪末由德国化学家赫尔曼·冯·海姆霍兹提出的,他认为双电层是由电极表面电荷所引起的电解质排斥作用和质子吸附所形成的。

这个模型虽然初步解释了电极电位的生成,但是却无法解释一些实验发现上的不足,例如初始化瞬态。

随着研究的不断深入,双电层模型逐渐得到完善,发展出新的理论。

其中最有代表性的是由英国学者戴维·奥特南提出的“电双层模型”。

这个模型的基本假设是电极表面有一个稀薄的、不带电的层,叫做“亲水层”(a layer of adsorbed water molecules),亲水层外面有一层电荷分布的电视双层隔开。

电视双层的内部是带电的,“阳离子云”(cations' cloud)和“阴离子云”(anions' cloud)分别带正负电荷,可以解释很多实验现象,成为当前主流的双电层模型。

除此之外,还有许多其他的双电层模型被提出,例如双相模型、裂解亲水层模型等。

这些模型都试图在实验和理论上对双电层进行更为准确和全面的描述和解释。

总之,双电层模型是电化学领域中非常基础的概念,对于解释电解质溶液中电极的电位和电流行为具有重要的作用。

随着研究的不断深入和技术的不断发展,我们对双电层模型的认识和理解也越来越深入和准确。

双电层及其结构模型双电层是指由正负离子之间形成的电荷层,存在于液体中。

它由紧密吸附在电极表面的正离子层(即化学吸附层)和漂浮在电极表面附近的负离子层(即物理吸附层)组成。

这种双电层的存在是由离子在液体中的溶解度和电离度决定的。

双电层的结构模型可以分为两种,分别是亚布力德双电层模型和海维赛德双电层模型。

亚布力德双电层模型是由瑞士物理学家亚布力德在20世纪30年代提出的。

他认为双电层可以看作由一个内层和一个外层组成。

内层是紧贴电极表面的化学吸附层,包含正离子和一些吸附的溶质分子。

溶质分子与电极表面之间通过共价键或静电相互作用而吸附在一起。

外层则是由溶剂中的负离子组成的物理吸附层,负离子漂浮在电极表面附近,受到电极电场的作用而停留在该位置。

这种模型认为,双电层是稳定的,且在不同电势条件下会有不同的结构。

海维赛德双电层模型是由英国科学家海维赛德在20世纪起提出并发展的。

这个模型认为双电层由内层和外层组成,类似于亚布力德的模型。

但是,海维赛德提出了一种新的概念,即溶剂分子的极化。

他认为,在电极表面附近,溶剂分子会被电场极化,形成一个特定方向的电偶极子,这些电偶极子会受到电场力的作用而定向堆积,形成外层。

因此,海维赛德提出的双电层模型中考虑了电极表面电场对溶剂的影响。

总的来说,双电层的结构模型揭示了离子在液体中的封闭性和电极表面的吸附现象。

根据这些模型,我们可以更好地理解双电层的形成和性质,进一步研究电化学反应、电容和电化学储能等领域的基本原理和应用。

简述斯特恩扩散双电层模型的要点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:斯特恩扩散双电层模型是描述电解质溶液板间的电荷分布和电荷传输特性的经典模型。

它由德国化学家斯特恩于1924年发表,是对古典电解质理论的重要补充,为后来电化学领域的发展奠定了基础。

斯特恩扩散双电层模型主要包括普朗克层和斯特恩层两部分,下面将详细介绍其要点。

普朗克层是指电解质板间的一个致密层,其中的电荷分布由电离的离子和溶剂分子组成。

在这一层内,带正电荷的离子和带负电荷的溶剂分子被吸附在固体表面上,形成一个电荷层。

普朗克层的存在表明,在电解质板间有着一定程度的电离和电荷分布,从而影响溶液的电导率和电化学性质。

斯特恩扩散双电层模型的要点在于描述了电解质溶液中的电荷分布和电荷传输特性,揭示了电解质溶液板间的复杂结构和动力学过程。

这一模型在电化学领域具有重要的理论意义和实际应用价值,为研究电解质在溶液中的行为提供了有力的理论支持。

它不仅有助于理解溶液的电导率、极化性和化学反应动力学等方面的问题,还有助于设计新型电化学传感器、储能器件和电解质材料等应用。

斯特恩扩散双电层模型是电化学领域的经典模型之一,对于理解电解质溶液中的电荷分布和传输特性具有重要意义。

通过研究该模型,我们可以更深入地认识电解质溶液的结构和性质,为开发新型电化学器件和解决环境、能源等问题提供理论支持和技术指导。

希望本文所介绍的斯特恩扩散双电层模型的要点能够对读者有所启发,促进电化学领域的研究和发展。

第二篇示例:斯特恩扩散双电层模型是描述电解质溶液中电荷粒子的扩散行为的重要理论模型。

该模型由德国物理化学家斯特恩在20世纪初提出,并被广泛应用于解释电解质在电解质溶液中的扩散现象。

在斯特恩扩散双电层模型中,电解质溶液被认为是由两层电荷分布较为复杂的离子团组成,即离子团层和双电层。

离子团层是由电解质分子及其离子团组成的,在浓度较高的情况下,这一层中的离子趋向于形成大的簇块,受到周围电场的影响较小。

浅谈双电层模型演变在材料腐蚀学科中的应用双电层模型是材料腐蚀学科中的重要理论模型,用于描述电极表面与电解质间的界面化学反应。

它的演变在材料腐蚀学科的研究中发挥了重要的作用。

本文将从双电层模型的演变历程、应用领域和意义等方面进行讨论。

双电层模型最早由德国物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹于19世纪末提出。

他认为,金属电极与电解质溶液之间存在一个由溶液中离子和银沉积在金属表面的自由电子构成的电荷分离区域。

这种电荷分离区域即为电极的双电层。

随着对双电层现象的深入研究,人们发现亥姆霍兹模型无法解释电极与溶液之间的电容行为,于是出现了双电层模型的演变。

20世纪初,诺里斯特和努尔斯特提出了现代双电层模型,将金属电极与电解质溶液之间的电荷分离区域分为两个层次:靠近电极表面的物理层(Helmholtz层)和其外部的扩散层(Gouy-Chapman层)。

靠近电极表面的物理层主要包含吸附在电极表面的离子和金属电极的溶剂分子,它们形成了一层较厚的电荷分离区域。

而扩散层则根据溶质电荷决定了离子在电极表面周围扩散的能力,也影响着电极表面的反应速率。

双电层模型的演变在材料腐蚀学科中具有广泛的应用。

首先,它可以用于解释腐蚀过程中金属电极与电解质之间的界面现象。

例如,在存在腐蚀介质中的金属表面,由于电荷分离区域的形成,金属表面会受到电荷转移和电解质溶液的侵蚀,从而引起腐蚀反应。

双电层模型的研究可以帮助我们理解腐蚀过程的机理,并预测材料的腐蚀行为。

其次,双电层模型还可以应用于材料的防腐蚀研究中。

在防腐蚀材料的设计和开发中,了解电极与电解质界面的离子吸附和扩散等过程是至关重要的。

通过控制电极表面的离子吸附和扩散行为,可以减缓腐蚀反应的发生速率,提高材料的抗腐蚀性能。

双电层模型的演变也对材料腐蚀学科的发展产生了深远的意义。

它不仅拓宽了对电极与电解质界面现象的认识,也促进了腐蚀学的理论研究和应用研究的不断发展。

基于双电层模型的研究成果,人们提出了一系列描述腐蚀行为和评价腐蚀性能的模型和方法,为材料腐蚀领域的科学研究提供了重要的参考。