《人类认识地球及运动的历史》公开课

- 格式:ppt

- 大小:3.84 MB

- 文档页数:22

人类认识地球及其运动的历史教学内容:本课是小学五年级下册第四单元第一课,主要探究“日心说”和“地心说”中有关地球及其运动的观点,并对历史上有关地球运动的假说进行分析,批判和借鉴,认识到同一现象,可能导致有不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。

教学目标:科学概念“日心说”和“地心说”中有关地球及其运动的观点都可以解释昼夜交替现象。

过程与方法对历史上有关地球运动的假说进行分析,批判和借鉴其中的观点,修正自己对昼夜的解释。

情感态度价值观1.认识到科学的观点是建立在证据之上的。

2.认识到同一现象,可能导致有不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。

3.认识到在资料分析和交流中,大胆质疑和虚心接受同样重要。

教学重点:理解“地心说”和“日心说”两种观点。

教学难点:认识科学观点和证据之间的联系。

教学方法:探究法教学准备:1.教具准备:有关“地心说”和“日心说”的图片、课件及文本资料;篮球。

2.学具准备:收集相关资料。

教学过程一、情境导入1、屏幕上是什么画面?(微信)这个创意表达了什么思想?所表现出来的情境在现实中可以做到吗?1、师:要解释昼夜现象,首先必须对地球的形状和运动方式进行探索,古时候,人们对地球的形状和运动方式提出了很多种说法。

你知道哪些说法?你们赞同这些观点吗?2、揭示课题:人类认识地球及其运动的历史。

二、古代人类对地球的认识大屏幕出示相关资料,学生自由学习了解。

(指名一学生朗读,师相机讲解)第一类:盖天说中国古代的一种宇宙学说。

在我国,早在二千多年前的周朝,就存在这一种“天圆如张盖、地方如棋局”的盖天说。

意思是说,蓝天就象是一个半球状的圆盖,大地则象一块四方的棋盘,并认为蓝天与大海相连。

这种“天圆地方”的盖天说在我国古代一直占有主导地位,并且流传极广,直到今天我们还可以看到这种认识的影响。

例如:北京天坛的建筑是圆的,地坛则是方的,就是这种思想的反映。

类似的传说,在世界其他民族中也曾广泛流传。

古代俄罗斯人对地球形状的认识:古代俄罗斯人认为大地象一块圆饼,被三条巨大的鲸鱼驮在背上,而这三条鲸鱼则漂游在茫茫无际的海洋里。

教科版五年级科学《地球的运动人类认识地球及其运动的历史》公开课教案_8人类认识地球及其运动历史教学目标:科学概念:“地心说”和“日心说”中关于地球及其运动的观点都可以解释昼夜交替现象。

过程与方法:对历史上有关地球运动的假说进行分析,批判和借鉴其中的观点,修正自己对昼夜的解释。

情感态度价值观:认识到科学的观点是建立子啊证据之上的;认识到同一现象,可能导致有不同的解释,需要用更多的证据来加以判断;认识到在资料分析和交流中,大胆质疑和虚心接受同样重要。

教学重点:“地心说”和“日心说”主要观点和解释教学难点:“地心说”和“日心说”主要观点和解释和比较教学准备:学生:小地球仪、手电筒、平板、记录单教师:小地球仪、手电筒、平板、记录单、课件、图片等教学过程:一、导入复习:我们上节课通过模拟实验知道了哪几种情况下地球上会出现昼夜交替现象?学生上台边做模拟实验边说老师:自古以来昼夜就在不停地交替。

关于产生昼夜交替现象的原因曾经有过哪些认识,又有过哪些重要的观点和人物呢?今天我们就沿着这条长长的时光隧道回到过去,看看人类在认识地球及其运动的历史过程中有哪些了不起的发现。

板书《人类认识地球及其运动的历史》二、新课(一)中国古代地球形状和运动方式几种学说1、天圆地方说2、盖天说3、浑天说穹隆状的天覆盖在呈正而是像一地的周边有八根柱子支撑天和地的形状犹如一座顶.就是宇宙的界限﹐它认为之外还有别的世界﹐“过此而往者﹐未之或知者﹐宇宇之表无极﹐宙之《张(二)、托勒密与“地心说”过渡:时间隧道开启,我们来到公元100年,古希腊。

一位天文学家诞生了,他的理论从13世纪到17世纪,一直是当时教会公认的世界观。

他就是托勒密和“地心说”。

1、人物介绍:托勒密古希腊地理学家,天文学家。

长期进行天文观测。

他是世界上第一个系统研究日月星辰的构成和运动方式并作出成就的科学家。

2、学习“地心说”学习方式:自主学习“地心说”(科学书P75)用“____”划出“地心说”主要观点,“~” 划出论据。

课题:2、人类理解地球及其运动的历史时间:2021 年 4 月28 日2、人类理解地球及其运动的历史【教课目的】科学看法“日心说〞和“地心说〞中有关地球及其运动的看法都可以解说日夜交替现象。

对历史上有关地球运动的假说推行剖析,批评和借鉴此中的看法,修正自己对日夜的解说。

感情态度价值观1.理解到科学的看法是成立在凭证之上的。

2.理解到同一现象,可能致使有不一样的解说,需要用更多的凭证来加以判断。

3.理解到在资料剖析和沟通中,勇敢怀疑和虚心接受相同重要。

【教课要点】理解“地心说〞和“日心说〞两种看法。

【教课难点】理解科学看法和凭证之间的联系。

【教课准备】课件、手电筒、画有笑容的乒乓球、话筒。

【教课过程】一、讲话导入。

同学们,你们知道上个礼拜六是几月几天吗?那么每年的四月二十二日又是什么特别的日子呢?你们知道吗?你们不知道,那老师就来告诉你:每年的四月二十二日是世界地球日。

地球妈妈对我们可好啦!她无私地为我们供给我们所需要的水资源、土地资源。

我们都应该热爱我们的地球妈妈。

要热爱地球妈妈,我们就要先理解地球妈妈。

今日这节课,我们就要学习人类是如何理解地球及其运动的历史的。

〔板书课题,读课题。

〕二、研究新知。

1、在漫长的历史长河中,人类对地球及其运动推行了连续地艰辛研究,今日,我们就要穿过这条长长的时空地道去认识人类是如何去连续地理解地球及其运动的。

〔师在黑板上画时空地道。

〕2、师在这条时空地道上标明出公元元年。

3、师:在我国的古代,有盖天说、浑天说、天圆地方说等理论。

〔师课件出示盖天说、浑天说、天圆地方说的图片,在时空地道上的适合地点板书:盖天说、浑天说、天圆地方说,并作简要的介绍。

〕跟着人们连续的研究,这几种学说都被人们一一地给否定掉了。

4、到了大概公元 100年,古希腊出现了一位伟大的天文学家,你们知道他是谁吗?对,他就是托勒密,他提出了地心说的理论。

〔师在时空地道的适合地点板书:约公元100年、托勒密、地心说。

《人类认识地球及其运动的历史》教学设计【教材简析】本课内容是让学生回顾人类认识地球及其运动的历史,教材主要呈现了托勒密和哥白尼的学说和观点,学生通过阅读并用地球仪模拟地球运动来了解“地心说”和“日心说”的主要观点和证据,并在学习过程中经历:认识—否定—再认识—再否定—和肯定一些的认证过程,培养利用可观察到的现象和事实进行推理、论证的能力,尝试用辩证的眼光来看待问题,养成科学研究的态度。

本课在教材中是宇宙单元第2课过渡课,其中第一课学生已经对昼夜交替现象进行了讨论,并通过模拟实验保留了四种假说。

本课注重了学生重演人类对地球运动的探究过程,让学生寻找科学家的证据,建立观点和证据之间的联系,并解释这些证据的意思。

在理解证据的基础上,学生的思维才可能到达一定高度。

并为后边几课继续探讨地球的运动提供了依据。

【学生分析】本课的授课对象是小学五年级,学生已经感受过模拟实验,具有简单的观察能力、实验能力、动手能力,对人类认识地球及其运动的历史具有初步的了解,但逻辑思维能力、想象能力还有欠缺。

看待问题的角度也比较片面,愿意相信科学家的全部观点,辨证看待问题的意识不强。

【教学目标】科学概念:“日心说”和“地心说”中有关地球及其运动的观点都可以解释昼夜交替现象。

过程与方法:对历史上有关地球运动的假说进行分析,批判和借鉴其中的观点,修正自己对昼夜的解释。

情感态度价值观:1.认识到科学的观点是建立在证据之上的。

2.认识到同一现象,可能导致有不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。

3.认识到在资料分析和交流中,大胆质疑和虚心接受同样重要。

【教学重点】理解“地心说”和“日心说”两种观点,体会科学的观点是建立在证据之上的。

【教学难点】认识科学观点和证据之间的联系。

【教学准备】1.教具准备:有关“地心说”和“日心说”的图片、地球、水星、太阳等图片,课件及文本资料;2.学具准备:收集相关资料,为小组准备的地球仪、手电筒。

【教学过程】(一)、谈话引入:1、谈话:师:上课之前,老师想问你们一个问题,对于我们生活的地球、白天看到的太阳和晚上看到的月亮,你们知道他们三个存在着怎样的运动关系吗?生:月亮绕着地球转,地球绕着太阳转。

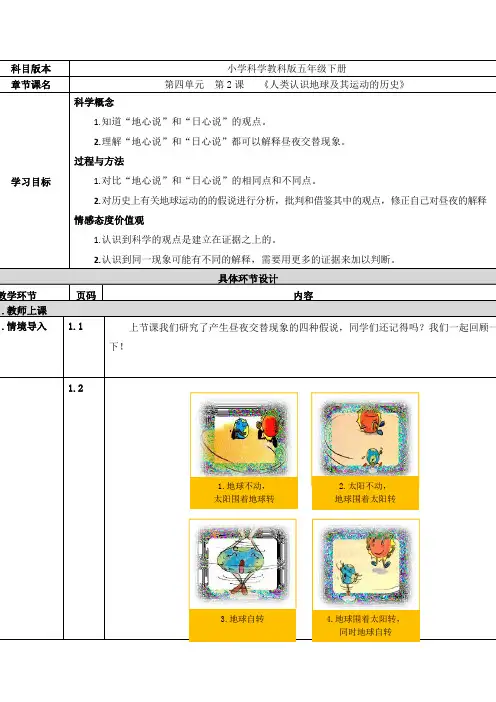

3.地球自转4.地球围着太阳转, 同时地球自转科目版本章节课名科学概念小学科学教科版五年级下册第四单元 第 2 课《人类认识地球及其运动的历史》学习目标1. 知道“地心说”和“日心说”的观点。

2. 理解“地心说”和“日心说”都可以解释昼夜交替现象。

过程与方法1. 对比“地心说”和“日心说”的相同点和不同点。

2. 对历史上有关地球运动的的假说进行分析,批判和借鉴其中的观点,修正自己对昼夜的解释情感态度价值观1. 认识到科学的观点是建立在证据之上的。

2. 认识到同一现象可能有不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。

具体环节设计教学环节页码 内容.教师上课 .情境导入1.1上节课我们研究了产生昼夜交替现象的四种假说,同学们还记得吗?我们一起回顾一下!1.21.地球不动, 太阳围着地球转2.太阳不动, 地球围着太阳转1.3和我们一样,自古以来,人们就试图对地球昼夜交替的现象进行解释。

要解释这个现象,首先必须对地球的形状和运动方式进行探索。

在这方面曾经有过哪些主要的观点和学说呢?我们一起来看看吧!浑天说认为全天恒星都布于一个“天球”上﹐而日月五1.6西方——地心说克罗狄斯·托勒密(约90 年—168 年),古希腊天文学家关于地球和地球的运动,他提出了“地心说”理论。

在当出的行星体系学说,是具有进步意义的。

它肯定了大地是一个从表观上解释了日月星辰每天东升西落、周而复始的现象,又然在宇宙中居有至高无上地位的宗教教义,因而流传时间长达1.7托勒密的主要观点如果大地是平面的话地球的形状地球是球体。

太阳或星辰的出没太阳地球1.11 西方——日心说尼古拉•哥白尼(1473 年-1543 年),文艺复兴时期波兰经过长年的观察和计算,取得了可靠的数据,提出了“日的不朽名著《天体运行论》。

哥白尼的“日心说”沉重地打击了教会的宇宙观,他是欧1.12放消地,哥白尼的主要观点地球的形状地球是球形的。

如果在船桅顶岸时,岸上的低,直至最后地球的运动地球是在运动,并且24 小时自转一周。

教科版五年级科学下册《人类认识地球及其运动的历史》教案公开课教学设计PPT课件教科版五年级科学下册《人类认识地球及其运动的历史》教案公开课教学设计PPT课件2、人类认识地球及其运动的历史教学目的:1、知道“地心说”和“日心说”的观点及其内容。

2、认识到对同一种现象可能有许多不同的解释。

科学的观点是建立在证据的基础上。

3、对收集到的资料能进行批判和借鉴。

4、通过认识科学家对昼夜现象的解释,修正自己对昼夜现象的认识。

教学重点:理解“地心说”和“日心说”两种观点。

教学难点:认识科学观点和证据之间的联系。

教学准备:有关“地心说”和“日心说”的图片、课件及文本资料。

教学过程:一、引入学习:1、谈话:我们通过实验已经知道,教科书上提出的四种假设有可能使地球上出现昼夜交替的现象。

对昼夜交替的现象,人类经历了怎样的认识过程呢?2、阅读教科书,了解“地心说”和“日心说”两种观点。

二、认识“地心说”和“日心说”两种观点及其证据:1、全班交流:托勒密的“地心说”的主要观点是什么?他怎样解释他的观点?你怎样看待他的观点及其解释?他的观点能解释昼夜现象的成因吗?2、全班交流:哥白尼“日心说”的主要观点是什么?他怎样解释他的观点?你怎样看待他的观点及其解释?他的观点能解释昼夜现象的成因吗?3、讨论交流:“地心说”和“日心说”两种观点有什么相同之处?有什么不同之处?“日心说”是怎样反驳“地心说”的?“日心说”的证据充分吗?4、思考:如果按照这两种观点来做模拟实验,都能发生昼夜交替的现象吗?三、修正自己的观点:1、小组交流:根据以上的资料,我们对昼夜现象的解释有什么变化?2、全班交流:要排除哪一种解释?保留哪一种解释?为什么?板书设计:人类认识地球及其运动的历史地心说日心说教学后记:教科版五年级科学下册《人类认识地球及其运动的历史》教案公开课教学设计PPT课件2、人类认识地球及其运动的历史教学目的:1、知道“地心说”和“日心说”的观点及其内容。

人类认识地球及其运动的历史》教学设计【教材简析】本课内容是让学生回顾人类认识地球及其运动的历史,教材主要呈现了托勒密和哥白尼的学说和观点,学生通过阅读了解“地心说”和“日心说”的主要观点和证据,并在学习过程中经历:“认识—否定—再认识”的认证过程,培养学生利用可观察到的现象和事实进行推理、论证的能力,尝试用辩证的眼光来看待问题,养成科学严谨的态度。

本课是教育科学出版社《科学》五年级下册第四单元地球的运动中第2 课,但本人将它单独提出来进行教学,淡化了对昼夜交替现象的解释,深化了学生重演人类对地球运动的探究过程,让学生寻找科学的证据,建立观点和证据之间的联系,并解释这些证据。

在理解证据的基础上,学生的思维才可能到达一定高度。

本课不仅提供了两种学说,还选择性地提供了两种学说的一些主要观点。

书中提供的证据有一些属于的理性的推理,而非来自天文的客观观察。

希望学生认真对证据进行比较,自由的对所提供的证据提出个人的看法,并将这些证据和他们关于昼夜现象的解释结合起来。

【学生分析】本课的授课对象是小学五年级学生,他们正处于一种自然发展的状态,对新生事物具有很强的好奇心,思维方式已经开始由形象思维向抽象思维过渡。

这个年级的学生自我控制能力、接受能力都比较强。

他们具有简单的观察能力、实验能力、动手能力,对人类认识地球及其运动的历史具有初步的了解,但逻辑思维能力、想象能力还有所欠缺。

看待问题的角度也比较片面,愿意相信科学家的全部观点,辨证看待问题的意识不强。

【教学目标】科学概念:了解“地心说”和“日心说”,体会证据对于科学真理的重要性。

过程与方法:阅读并分析历史上有关地球及其运动的假说,找出相应证据支持或批判其中的观点。

情感态度与价值观:认识到科学真理在证据的支持下不断完善,推动着人类历史的前进。

尝试用辩证的眼光来看待问题。

信息素养目标:通过恰当的媒体教学,呈现给学生直观形象、生动有趣、富有启发性的情景,促进知识融会贯通,逐步把形象思维向抽象逻辑思维发展,最终由感性认识上升到理性认识。

教科版五年级下册第四单元第2课《人类认识地球及其运动的历史》教学设计【教材简析】本课内容是让学生回顾人类认识地球及其运动的历史,教材主要呈现了托勒密和哥白尼的学说和观点,学生通过阅读并用小球模拟地球运动来了解“地心说”和“日心说”的主要观点和证据,培养利用可观察到的现象和事实进行推理、论证的能力,尝试用辩证的眼光来看待问题,养成科学研究的态度。

托勒密和哥白尼的学说观点是不容易马上理解和消化的,即使有些学生在字面上能看懂。

因此,让学生寻找科学家的证据,建立观点和证据之间的联系显得尤为重要,教师要帮助学生解释这些证据的意思。

在理解证据的基础上,学生的思维才可能到达一定高度,才能反过来思考科学家这些证据是否就能够说明他的观点。

学生通过解释证据、建立观点和证据之间的联系,比较两位科学家之间的不同和相同点,他们对于地球昼夜交替现象的理解才会更加深刻,并能够根据已有观点选择认为正确的猜测。

同时对于历史上科学家的研究态度和科学精神产生共鸣。

【学生分析】本课的授课对象是小学五年级,大多十岁左右。

学生已经感受过模拟实验,具有简单的观察能力、实验能力、动手能力,对人类认识地球及其运动的历史具有初步的了解,但逻辑思维能力、想象能力还有欠缺。

看待问题的角度也比较片面,愿意相信科学家的全部观点,辨证看待问题的意识不强。

【教学目标】科学概念:了解“地心说”和“日心说”,体会证据对于科学真理的重要性。

过程与方法:阅读并分析历史上有关地球及其运动的假说,找出相应证据支持或批判其中的观点。

情感态度与价值观:认识到科学真理在证据的支持下不断完善,推动着人类历史的前进。

尝试用辩证的眼光来看待问题。

【教学重难点】教学重点:理解“地心说”和“日心说”,体会科学的观点是建立在证据之上的。

教学难点:认识科学观点和证据之间的联系。

【器材准备】教师:教学课件、太阳模型、地球仪。

学生:“地心说”和“日心说”阅读资料、篮球、任务单等。

【教学过程】时间分配,各教学环节的具体设计,包含教师活动内容和学生活动内容,设计意图。

人类认识地球及其认识的历史一、教材分析本课内容是让学生回顾人类认识地球及其运动的历史,教材主要呈现了托勒密和哥白尼的学说和观点,学生通过阅读了解“地心说”和“日心说”的主要观点和证据,并在学习过程中经历:“认识—否定—再认识”的认证过程,培养学生利用可观察到的现象和事实进行推理、论证的能力,尝试用辩证的眼光来看待问题,养成科学严谨的态度。

本课是教育科学出版社《科学》五年级下册第四单元地球的运动中第2课,但本人将它单独提出来进行教学,淡化了对昼夜交替现象的解释,深化了学生重演人类对地球运动的探究过程,让学生寻找科学的证据,建立观点和证据之间的联系,并解释这些证据。

在理解证据的基础上,学生的思维才可能到达一定高度。

本课不仅提供了两种学说,还选择性地提供了两种学说的一些主要观点。

书中提供的证据有一些属于的理性的推理,而非来自天文的客观观察。

希望学生认真对证据进行比较,自由的对所提供的证据提出个人的看法,并将这些证据和他们关于昼夜现象的解释结合起来。

二、学生分析本课的授课对象是小学五年级学生,他们正处于一种自然发展的状态,对新生事物具有很强的好奇心,思维方式已经开始由形象思维向抽象思维过渡。

这个年级的学生自我控制能力、接受能力都比较强。

他们具有简单的观察能力、实验能力、动手能力,对人类认识地球及其运动的历史具有初步的了解,但逻辑思维能力、想象能力还有所欠缺。

看待问题的角度也比较片面,愿意相信科学家的全部观点,辨证看待问题的意识不强。

三、教学目标科学概念:“日心说”和“地心说”中有关地球及其运动的观点都可以解释昼夜交替现象。

过程与方法:对历史上有关地球运动的假说进行分析,批判和借鉴其中的观点,修正自己对昼夜的解释。

情感态度价值观:1、认识到科学的观点是建立在证据上的。

2、认识到同一现象,可以导致有不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。

3、认识到在资料分析和交流中,大胆质疑和虚心接受同样重要。

四、教学准备:教师:课件、模拟地球、太阳的小球。