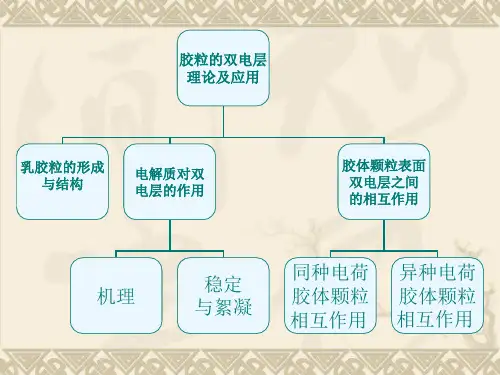

胶粒的双电层理论

- 格式:ppt

- 大小:251.50 KB

- 文档页数:18

胶体的双电层

胶体是由分散相和连续相组成的混合物,其中分散相颗粒的大小在1纳米到1微米之间。

在胶体中,由于分散相粒子的电荷,它们之间会产生静电斥力,从而防止它们聚集在一起。

这种电荷产生的效应被称为“双电层”。

双电层是胶体物理学中的重要概念,它描述了分散相粒子周围的电荷分布情况。

在胶体中,分散相粒子表面带有电荷,这些电荷会吸引周围的电荷,形成一个电荷分布区域,这就是双电层。

双电层可以分为两个部分:内层和外层。

内层是由分散相粒子周围的静电荷组成的,它是非常紧密的。

外层是由离分散相粒子较远的离子组成的,它比内层要稀疏得多。

外层的厚度取决于离子浓度和离子的电荷大小。

双电层的存在对胶体的性质有很大的影响。

它可以防止分散相粒子聚集在一起,从而保持胶体的分散状态。

双电层还可以影响胶体的表面性质,例如颜色、光泽和粘性等。

双电层的形成和性质是由电化学过程控制的。

在胶体中,分散相粒子表面的电荷来源于它们和溶液中的离子相互作用。

这种相互作用可以通过电化学分析技术来研究。

双电层的研究对于理解胶体物理学和化学过程非常重要。

它可以帮

助我们了解胶体的性质和行为,从而为制备新型材料和优化现有工艺提供指导。

双电层是胶体中的一个重要概念,它描述了分散相粒子周围的电荷分布情况。

它的存在对于维持胶体的分散状态和影响胶体的表面性质具有重要的作用。

通过电化学分析技术,我们可以更好地理解双电层的形成和性质,为胶体物理学和化学过程的研究提供帮助。

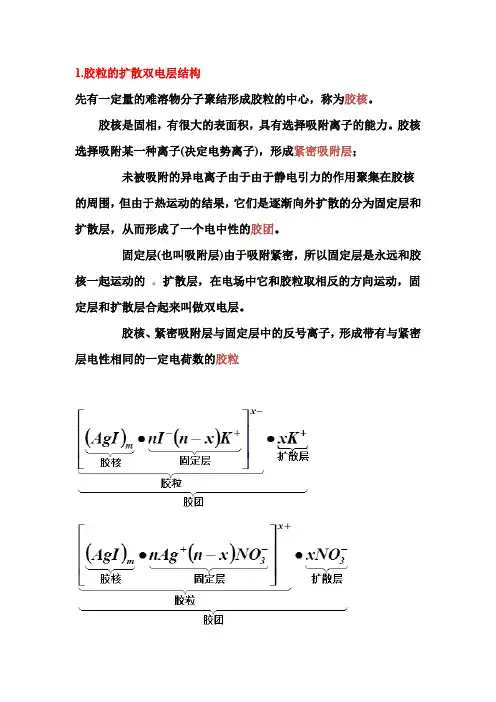

1.胶粒的扩散双电层结构先有一定量的难溶物分子聚结形成胶粒的中心,称为胶核。

胶核是固相,有很大的表面积,具有选择吸附离子的能力。

胶核选择吸附某一种离子(决定电势离子),形成紧密吸附层;未被吸附的异电离子由于由于静电引力的作用聚集在胶核的周围,但由于热运动的结果,它们是逐渐向外扩散的分为固定层和扩散层,从而形成了一个电中性的胶团。

固定层(也叫吸附层)由于吸附紧密,所以固定层是永远和胶核一起运动的。

扩散层,在电场中它和胶粒取相反的方向运动,固定层和扩散层合起来叫做双电层。

胶核、紧密吸附层与固定层中的反号离子,形成带有与紧密层电性相同的一定电荷数的胶粒3. DLVO 理论由此可得,两胶粒间总相互作用势能为:U A +U R;当粒子相距较大时,主要为吸力,总势能为负值;当靠近到一定距离,双电层重叠,排斥力起主要作用,势能升高;在越过能峰后,势能迅速下降。

要使粒子聚结必须克服这个能峰,因此,促成了溶胶具有动力稳定性。

DLVO理论成功地解释了电解质聚沉能力间的规律,也较好解释了溶胶具有聚结不稳定作用的实质1949年由 W.C.Griffin 率先提出LB值论点,说明表面活性剂分子中的亲水基团与亲油基团的平衡关系。

在HLB中H"Hydrophile" 表示亲水性,L为"Lipophilic"表示亲油性,B是"Balance"表示平衡的意思。

表面活性剂的亲油或亲水程度可以用HLB值的大小判别,HLB值越大代表亲水性越强,HLB值越小代表亲油性越强,一般而言HLB值从1 ~ 40之间。

HLB=7+11.7 lgM W /M 0式中M W 和 M 0 分别为表面活性剂分子中亲水基团和亲油基团的分子量。

3~6作W/O型乳化剂;7~9作润湿剂;8~18作O/W型乳化剂;13~15作去污剂;15~18作增溶剂。

胶团micelles 又称胶束。

表面活性剂的溶液,在其化学计量浓度大至某一数值(严格地说是一个很窄的浓度范围)时,溶液的各种宏观性质就发生突变。

弄懂锂电池浆料必须了解的理论知识(一)1-2,双电层理论双电层理论可用以解释胶体中带电离子的分布情形,以及粒子表面所产生的电位问题。

19 世纪Helmholtz 提出平行电容器模型以描述双电层结构,简单的假设粒子带负电,且表面如同电容器中的电极,溶液中带正电的反离子因异电荷相吸而吸附在粒子表面。

然而这个理论却忽略了带电离子会因热运动产生扩散行为。

因此,在20世纪初Gouy与Chapman 提出扩散双电层模型,在溶液中的反离子会因静电作用吸附于带电粒子表面,同时受热运动影响而在粒子周围扩散。

因此,反离子在溶液中的分布浓度将随粒子表面的距离增加而下降。

1924 年,史特恩(Stern)将平行电容器与扩散双电层两种模型加以结合,以描述双电层结构。

Stern认为反离子会在粒子表面形成紧密的吸附层,亦称Stern layer,随着与粒子表面距离增加,粒子的电位会呈现线性下降,同时Stern layer外亦有扩散层的存在,并且粒子于扩散层中的电位会随距离增加而指数下降。

下图为Stern双电层模型,zeta电位(ξ,Zeta potential)为双电层模型中极重要的参数,实际测量时并无法直接测得粒子的表面电位,但可由声波法或是电泳法计算出粒子的zeta电位。

双电层模型中Stern 层与扩散层间的剪切平面上存在zeta电位。

zeta电位与胶体的分散稳定性有密切的关系,当zeta电位愈大时,胶体粒子表面上的静电荷愈多,当粒子于水溶液中的zeta电位达到±25~30mV 以上时,胶体有足够的静电排斥力克服粒子间的范德华力以维持胶体稳定性。

Stern 双电层模型而胶体粒子表面的电荷来源有:1)离子解离(Dissolution)离子结晶型胶体粒子,组成离子具有不同的分解速率,产生表面电荷。

离子与粒子表面和液相间的亲和性不同,也是粒子表面带电的原因之一。

2)离子化(Ionization)当胶体表面具有额外的强酸碱、弱酸碱等官能基,如:羧酸或胺基等时,这此表面活性基会与溶液中的氢离子或氢氧根离子反应,产生如COO-、NH3+ 等使粒子表面带负电或正电。

胶粒的双电层结构胶粒的双电层结构是指在胶粒表面形成的一层正负离子分布不均匀的电荷层,其内部由电荷云组成。

这一结构对于胶粒的稳定性和表面性质具有重要影响。

胶粒是一种微小颗粒状物质,通常由高分子聚合物组成。

在溶液中,胶粒会与溶剂中的离子和分子相互作用,形成双电层结构。

双电层结构主要由两层电荷组成:内层是由胶粒表面吸附的离子所带的电荷,外层是由胶粒表面与溶剂中的离子形成的离子云所带的电荷。

胶粒的双电层结构形成的机制是电荷分离。

当胶粒悬浮在溶液中时,溶剂中的离子会吸附在胶粒表面,形成电荷分离。

正离子会吸附在胶粒表面的负极性区域,负离子会吸附在胶粒表面的正极性区域。

这种电荷分离导致了胶粒表面和周围溶液之间的电荷差异,形成了双电层结构。

双电层结构对胶粒的稳定性起着重要作用。

由于胶粒表面带有电荷,胶粒之间的静电斥力可以阻止它们聚集在一起。

这种静电斥力使得胶粒分散均匀,保持胶体溶液的稳定性。

另外,双电层结构还可以吸附周围的离子和分子,从而改变胶粒表面的性质,如表面电荷密度、表面活性和吸附能力等。

胶粒的双电层结构也对胶体颗粒的运动和相互作用产生影响。

由于双电层的存在,胶粒之间的相互作用不仅包括静电斥力,还包括范德华力和双电层力等。

这些力的作用使得胶粒在溶液中呈现出各种运动行为,如扩散、沉降和聚集等。

同时,双电层结构还可以通过改变胶粒表面的电荷密度来调控胶粒之间的相互作用,从而影响胶体颗粒的聚集行为。

双电层结构的特性还可以应用于很多领域。

例如,在电化学中,双电层结构是电容器和超级电容器的基础。

在生物学中,双电层结构在细胞膜的形成和细胞间通讯中起着重要作用。

在环境科学中,双电层结构可以影响胶体颗粒在土壤和水体中的迁移和转化过程。

胶粒的双电层结构是一种重要的表面结构,对于胶粒的稳定性和表面性质具有重要影响。

了解和掌握双电层结构的特点和作用,有助于深入理解胶粒的行为和性质,从而推动相关领域的研究和应用。

一、溶胶的胶团结构:1胶粒的结构比较复杂,首先有一定量的难溶物分子聚结形成胶粒的中心称为胶核2胶核选择性的吸附稳定剂中的一种离子,形成紧密的吸附层,由于正负电荷相吸,在紧密层外形成反号离子包围层,从而形成了带有紧密层相同电荷的胶粒3胶粒与扩散层中反号离子形成一个胶团。

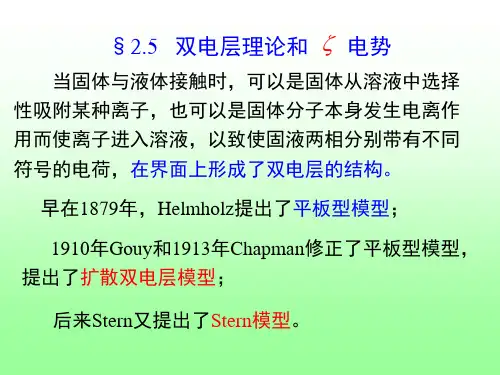

二、双电层理论:当固体与液体接触时,可以是固体从溶液中选择性吸附某种离子,也可以是固体分子本身发生电离作用而使离子进入溶液,以致使固液两相分别带有不同符号的电荷,在界面上形成了双电层的结构。

1平板型模型2扩散双电层模型3stem模型。

三、溶胶的聚沉:溶胶的稳定具有条件的,一旦稳定条件被破坏,溶胶中的粒子就合并,长大,最后从介质中沉出。

影响因素:电解质、加热、辐射、溶胶本身。

聚沉值:能引起某一溶胶发生明显聚沉所需加电解质的最小浓度。

四、胶凝:一定浓度的溶胶或大分子化合物的真溶液在放置过程中自动形成胶凝的过程。

性质:1所有新形成的凝胶都含有大量液体,95%以上2凝胶有一定几何外形。

显示出固定的力学性质3由固液两相组成,具有液体的某些性质,不仅分散相是连续的,分散介质也连续。

分类:1弹性凝胶(明胶、琼脂)2非弹性(SiO2、TiO2、V2O5、Fe2O3)。

形成条件:1降低溶解度,使被分散的物质从溶液中以胶体分散状态析出2析出的质点既不沉降也不自由行动,而是构成骨架,通过整个溶液形成连续的网状结构。

形成方法:1改变温度2转化溶剂3加入电解质4化学反应。

不溶物形成凝胶的条件:1在产生不溶物的同时生成大量小晶粒2晶粒的形状以不对称为好,有利于搭成骨架。

五、膨胀:凝胶在液体或蒸汽中吸收液体和蒸汽使自身体积或重量增加的现象。

机理:一阶段:溶剂化层:溶剂分子很快出入凝胶中,与凝胶分子相互作用形成溶剂化层。

特征:1液体蒸汽压很低2体积收缩3热效应4熵值降低。

二阶段:溶剂分子的渗透和吸收。

六、硅酸铝凝胶制备(共沉淀法):酸性硫酸铝溶液+水玻璃溶液——硅铝溶胶—硅铝凝胶小球—老化—铝盐活化a—水洗—表面活性剂浸渍b—干燥—烘焙。

胶粒的双电层结构胶粒是一种常见的物质,具有双电层结构。

双电层是指在胶粒表面附近形成的两层电荷分布,分别为静电吸附层和扩散层。

这两层电荷分布使胶粒具有特殊的电化学性质和应用价值。

我们来了解一下胶粒的基本概念。

胶粒是由聚合物或胶体颗粒组成的微细颗粒,其直径通常在1微米至1毫米之间。

胶粒可以悬浮在水或其他溶液中,形成胶体溶液。

胶粒的双电层结构是由胶粒表面吸附的离子和溶液中的离子共同组成的。

胶粒的双电层结构主要是由离子吸附引起的。

在溶液中,胶粒表面的一层离子会与溶液中的离子发生吸附作用,形成静电吸附层。

这一层离子的种类和数量取决于溶液的性质和胶粒表面的化学性质。

静电吸附层的存在使胶粒表面带有电荷。

除了静电吸附层,胶粒表面还存在一层扩散层。

扩散层是由溶液中的离子扩散到胶粒表面形成的。

在静电吸附层的基础上,溶液中的离子会进一步扩散到胶粒表面,形成扩散层。

扩散层的离子浓度随着距离表面的增加而逐渐减小,直到与溶液中的离子浓度相等。

胶粒的双电层结构使其具有特殊的电化学性质。

首先,双电层结构使胶粒表面带有电荷,从而具有静电吸附能力。

这种吸附能力使得胶粒能够吸附溶液中的离子、分子和颗粒,从而发挥吸附、交换和分离等功能。

双电层结构还影响了胶粒的电导率和电荷传递性能。

由于胶粒表面带有电荷,离子在双电层中的扩散速率受到限制,从而影响了胶粒的电导率。

此外,胶粒的双电层结构还影响了电荷在胶粒中的传递速率,从而对胶粒的电化学反应和电化学性能产生影响。

胶粒的双电层结构在许多领域具有广泛的应用价值。

在材料科学中,胶粒的双电层结构可以用于制备电极材料、电池材料和超级电容器等。

在环境科学中,胶粒的双电层结构可以用于水处理、废水处理和污染物吸附等。

在生物医学领域,胶粒的双电层结构可以用于制备药物载体、生物传感器和组织工程材料等。

胶粒具有双电层结构,这种结构使其具有特殊的电化学性质和应用价值。

胶粒的双电层结构是由胶粒表面的静电吸附层和扩散层组成的,这两层电荷分布使胶粒具有吸附、交换和分离等功能。

胶体双电层结构范文胶体双电层是一种在胶体颗粒表面上形成的电化学结构,由带电的离子和极性溶剂所组成。

它是胶体颗粒与溶液之间的界面区域,在这个区域内,两种带电离子会分别聚集形成两层电荷分布,形成一个由正负离子组成的电荷层,这个层被称为胶体双电层。

在胶体双电层中,一层是吸附在胶体颗粒表面的溶剂分子,在这一层中,溶剂分子会吸附在胶体颗粒表面,形成一个带电的层,这个层被称为分散层。

另一层是溶液中的离子聚集在胶体颗粒周围形成的电荷层,这个层被称为云层。

分散层和云层分别带有相同的电荷,但是电荷的大小和种类可以不同。

这使得胶体颗粒与溶液之间形成了一个电荷分离的区域。

胶体双电层的形成是由胶体颗粒表面的活性位点引起的。

这些活性位点可以吸附溶剂中的离子,使得离子在胶体颗粒表面形成一个云层。

同时,这些活性位点也可以吸附溶剂分子,形成一个分散层。

因此,胶体双电层可以看作是由分散层和云层组成的。

在胶体双电层中,离子的平衡分布和电荷密度对胶体颗粒的稳定性起着重要的作用。

当离子浓度增加时,电荷层中的离子浓度也会增加,离子之间的相互作用会变强,使得离子的云层更加厚实。

当两个带电的胶体颗粒之间靠近时,它们的电荷层会相互排斥,使得胶体颗粒之间的斥力增加。

这种电荷斥力使得胶体颗粒在溶液中分散保持稳定。

胶体双电层作为胶体颗粒与溶液之间的边界区域,对于胶体化学和胶体科学研究具有重要的意义。

研究胶体双电层的结构和性质可以帮助我们更好地理解胶体颗粒的行为和性质,以及胶体溶液中的相互作用机制。

此外,胶体双电层还在物理化学、生物化学以及材料科学等多个领域中有着广泛的应用。

例如,胶体双电层在电化学领域中被用于超级电容器、电解池等能量储存和转化设备中,以及在生物医学领域中用于药物传输和生物传感器等应用中。

总之,胶体双电层是一种在胶体颗粒表面形成的电化学结构,由带电的离子和极性溶剂所组成。

它在胶体颗粒与溶液之间形成了一个电荷分离的区域,对于胶体的稳定性和行为具有重要的影响。

2、(20分)试分析胶体带电原因,动电电位测量原理、方法及其应用。

请用双电层理论阐述电解质在胶体稳定和聚沉中的作用。

答案:

(1)胶体带电原因:胶体微粒的表面积比较大,具有很强的吸附性,胶体

粒子可以选择性地吸附某一种电性的离子而使胶体带上某种电荷。

(2)当固体具有n型(空穴型)或具有p型缺陷时,它具有俘获带负电粒

子或带正电粒子的能力。

动电现象的特征是双电层中带电表面和大量溶液之间的相对剪切运动,根据不同情况,动电现象分为4种:电泳、电渗、层流电位、沉降电位,在每种动电现象中,所涉及的电位都是剪切面上的电位,称ζ电位,所以又称动电位。

ζ电位可以利用动电现象直接测定。

一般常用电泳法,如利用微电泳仪测定电泳速度,通过电极室中的电极建立电场,用显微镜直接观察粒子在电泳池中的迁移速度,根据公式U=Dζ/4πη,求出ζ电位,也可以用界面移动法测定粒子电泳速度。

(3)双电层:

扩散双电层模型的基本观点是胶体是电中性而胶粒带电,带电的胶粒会吸附异号电荷于表面,形成双电层。

胶粒颗粒要互相结合聚沉,除了克服静电斥力外,还需要排开水化膜。

也就是说,胶粒所带电荷越高,双电层越厚,胶体越稳定。

加入与胶粒异号的电解质颗粒,会降低胶粒表面电荷,使双电层变薄。

胶粒聚结所要克服的力减小,胶体的稳定性降低。

相反,若要增强胶体的稳定性,只需要加入适量的与胶粒同号的电解质溶液。

同好的电解质溶液会增加双电层厚度,维持胶体体系的稳定。

实验7 电泳一、实验目的:(1)用电泳法测定氢氧化铁溶胶的ζ电势;(2)掌握电泳法测定ζ电势的原理和技术。

二、实验原理:1. 双电层理论溶胶是一个多相体系,其分散相胶粒的大小在1nm~1μm之间。

校核分子大多数是分子或原子的聚集体,它们选择性地吸附介质中的离子而带电。

介质中存在的与吸附离子电荷相反的称为反离子,其中有一部分因静电引力的作用于吸附离子一起紧密地吸附于校核表面,形成紧密层。

于是,校核、吸附离子和紧密层构成了胶粒。

而由于热扩散而分布于介质中的反粒子形成扩散层。

紧密层与扩散层交界处称为滑移面,滑移面与介质内部存在的电势差称为电动电势或ζ电势,它是衡量溶胶稳定性的重要参数2.电泳在外加电场下,胶体粒子在分散介质中定向移动的现象叫电泳。

利用电泳可胶粒的电泳以测定电动电势。

本实验是在一定的外加电场下,通过测定Fe(OH)3速度然后计算出ζ电位。

式中η,ε为测量温度下介质的粘度(Pa·s)和介电常数,取文献ζ=Kπηuε(U/l)值;u为胶粒电泳的相对移动速度(m·s-1);(U/l)为电位梯度(V·m-1),U为两电极间电位差(V);l为两电极间距离(m);K是与胶粒形状有关的常数,球形粒子为6,棒状粒子为4,对Fe(OH)溶胶K值为4。

实验中,测定电泳测定管中3胶体溶液界面在t(s)内移动的距离d(m),求得电泳速度u=d/t。

3.溶胶的制备:溶胶用水解凝聚法制备,制备过程中所涉及的化学反应过程如下:Fe(OH)3①在沸水中加入FeCl溶液:3FeCl3+3H2O Fe(OH)3+3HCl;会再与HCl反应:②溶胶表面的Fe(OH)3Fe(OH)3+HCl FeOCl+2H2O③FeOCl离解成FeO+和Cl-。

胶团结构为[Fe(OH)3]m.nFeO+.(n-x)Cl-]x+.xCl-在制备的溶胶中含有一些电解质,通常除了形成胶团所需要的电解质外,过多的电解质反而会破坏溶胶的稳定性,因此必须将溶胶净化。

混凝过程中,压缩双电层和吸附-电中和作用有何区别

混凝过程中,压缩双电层和吸附-电中和作用的区别:

压缩双电层机理:由胶体粒子的双电层结构可知,反离子的浓度在胶粒表面处最大,并沿着胶粒表面向外的距离呈递减分布,最终与溶液中离子浓度相等。

当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。

该过程的实质是加入的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力把原有部分反离子挤压到吸附层中,从而使扩散层厚度减小。

由于扩散层厚度的减小,电位相应降低,因此胶粒间的相互排斥力也减少。

另一方面,由于扩散层减薄,它们相撞时的距离也减少,因此相互间的吸引力相应变大。

从而其排斥力与吸引力的合力由斥力为主变成以引力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。

吸附-电中和机理:胶粒表面对异号离子、异号胶粒、链状离子或分子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用,由于这种吸附作用中和了电位离子所带电荷,减少了静电斥力,降低了电位,使胶体的脱稳和凝聚易于发生。

此时静电引力常是这些作用的主要方面。

上面提到的三价铝盐或铁盐混凝剂投量过多,凝聚效果反而下降的现象,可以用本机理解释。

因为胶粒吸附了过多的反离子,使原来的电荷变号,排斥力变大,从而发生了再稳现象。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时

沟通、指正。