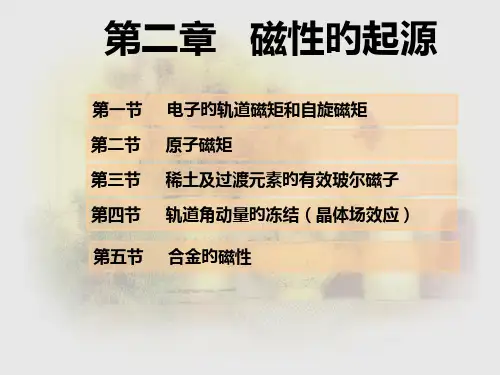

3,第二章:磁性起源讲解

- 格式:ppt

- 大小:283.51 KB

- 文档页数:22

![物质磁性的起源[整理版]](https://uimg.taocdn.com/d26ac07226d3240c844769eae009581b6bd9bd66.webp)

一、物质磁性的起源如果磁是电磁以太涡旋,一个磁铁,没看到任何电磁以太的涡旋,为什么会有磁性?我们的回答是:物质的磁性起源于原子中电子的运动,电子的运动会产生一个电磁以太的涡旋。

0早在1820年,丹麦科学家奥斯特就发现了电流的磁效应,第一次揭示了磁与电存在着联系,从而把电学和磁学联系起来。

0为了解释永磁和磁化现象,安培提出了分子电流假说。

安培认为,任何物质的分子中都存在着环形电流,称为分子电流,而分子电流相当一个基元磁体。

当物质在宏观上不存在磁性时,这些分子电流做的取向是无规则的,它们对外界所产生的磁效应互相抵消,故使整个物体不显磁性。

在外磁场作用下,等效于基元磁体的各个分子电流将倾向于沿外磁场方向取向,而使物体显示磁性。

0磁现象和电现象有本质的联系。

物质的磁性和电子的运动结构有着密切的关系。

乌伦贝克与哥德斯密特最先提出的电子自旋概念,是把电子看成一个带电的小球,他们认为,与地球绕太阳的运动相似,电子一方面绕原子核运转,相应有轨道角动量和轨道磁矩,另一方面又绕本身轴线自转,具有自旋角动量和相应的自旋磁矩。

施特恩-盖拉赫从银原子射线实验中所测得的磁矩正是这自旋磁矩。

(现在人们认为把电子自旋看成是小球绕本身轴线的转动是不正确的。

)电子绕原子核作圆轨道运转和绕本身的自旋运动都会产生电磁以太的涡旋而形成磁性,人们常用磁矩来描述磁性。

因此电子具有磁矩,电子磁矩由电子的轨道磁矩和自旋磁矩组成。

在晶体中,电子的轨道磁矩受晶格的作用,其方向是变化的,不能形成一个联合磁矩,对外没有磁性作用。

因此,物质的磁性不是由电子的轨道磁矩引起,而是主要由自旋磁矩引起。

每个电子自旋磁矩的近似值等于一个波尔磁子。

是原子磁矩的单位,。

因为原子核比电子重2000倍左右,其运动速度仅为电子速度的几千分之一,故原子核的磁矩仅为电子的千分之几,可以忽略不计。

0孤立原子的磁矩决定于原子的结构。

原子中如果有未被填满的电子壳层,其电子的自旋磁矩未被抵消,原子就具有“永久磁矩”。

磁铁为什么会有磁性磁性的本质一、物质磁性的起源如果磁是电磁以太涡旋,一个磁铁,没看到任何电磁以太的涡旋,为什么会有磁性?我们的回答是:物质的磁性起源于原子中电子的运动,电子的运动会产生一个电磁以太的涡旋。

早在1820年,丹麦科学家奥斯特就发现了电流的磁效应,第一次揭示了磁与电存在着联系,从而把电学和磁学联系起来。

为了解释永磁和磁化现象,安培提出了分子电流假说。

安培认为,任何物质的分子中都存在着环形电流,称为分子电流,而分子电流相当一个基元磁体。

当物质在宏观上不存在磁性时,这些分子电流做的取向是无规则的,它们对外界所产生的磁效应互相抵消,故使整个物体不显磁性。

在外磁场作用下,等效于基元磁体的各个分子电流将倾向于沿外磁场方向取向,而使物体显示磁性。

磁现象和电现象有本质的联系。

物质的磁性和电子的运动结构有着密切的关系。

乌伦贝克与哥德斯密特最先提出的电子自旋概念,是把电子看成一个带电的小球,他们认为,与地球绕太阳的运动相似,电子一方面绕原子核运转,相应有轨道角动量和轨道磁矩,另一方面又绕本身轴线自转,具有自旋角动量和相应的自旋磁矩。

施特恩-盖拉赫从银原子射线实验中所测得的磁矩正是这自旋磁矩。

(现在人们认为把电子自旋看成是小球绕本身轴线的转动是不正确的。

)电子绕原子核作圆轨道运转和绕本身的自旋运动都会产生电磁以太的涡旋而形成磁性,人们常用磁矩来描述磁性。

因此电子具有磁矩,电子磁矩由电子的轨道磁矩和自旋磁矩组成。

在晶体中,电子的轨道磁矩受晶格的作用,其方向是变化的,不能形成一个联合磁矩,对外没有磁性作用。

因此,物质的磁性不是由电子的轨道磁矩引起,而是主要由自旋磁矩引起。

每个电子自旋磁矩的近似值等于一个波尔磁子。

是原子磁矩的单位,。

因为原子核比电子重2000倍左右,其运动速度仅为电子速度的几千分之一,故原子核的磁矩仅为电子的千分之几,可以忽略不计。

孤立原子的磁矩决定于原子的结构。

原子中如果有未被填满的电子壳层,其电子的自旋磁矩未被抵消,原子就具有“永久磁矩”。

磁性真正的起源是什么?安培的“分⼦电流”假说认为材料内部是有⼀个个⼩分⼦组成,每个分⼦都有⼀圈环形电流,电流感应出了⼀个⼩的磁矩,如果这些分⼦的磁矩取向⼀致的话,就可以形成⼀个强⼤的磁矩,整体体现出很强的磁性。

这种⽤“分⼦电流”秩序构造出整体磁性似乎⾮常合理,也很容易被⼈接受,但实际上材料内部不⽌步于分⼦层次,⽽是更基本的原⼦,⽽原⼦的内部,是原⼦核和核外电⼦。

在这种情形下,“分⼦电流”是根本不存在的。

要想认识磁性的起源,我们必须先了解微观粒⼦的⾃旋。

⾃旋是量⼦⼒学中特有的概念,它指的是微观粒⼦与⽣俱来就带有⼀个量⼦化的⾓动量,属于粒⼦的内禀属性。

就像所有的粒⼦都具有⼀定量的电荷⼀样,所有的粒⼦都具有⾃旋的属性,⽽且⾃旋数并不⼀定是整数。

⾃旋为半奇数的粒⼦称为费⽶⼦,⾃旋为0或整数的粒⼦称为玻⾊⼦。

正负电⼦、质⼦和中⼦的⾃旋都为1/2;⽽光⼦的⾃旋为零,属于玻⾊⼦。

⾃旋可以等效地认为是⼀个具有N极和S极的最⼩磁单元。

⾃旋的存在,使得微观粒⼦在运动过程中不仅仅由于其轨道⾓动量会产⽣轨道磁矩,⽽它们的⾃旋⾓动量也同时会产⽣⾃旋磁矩,粒⼦的总磁矩是轨道和⾃旋两部分贡献的整体效应。

对于原⼦核来说,中⼦和质⼦的⾃旋以及轨道⾓动量将整体贡献出⼀个核磁矩,原⼦核磁矩的存在,是核磁共振现象的基础。

对于核外电⼦来说,诸多电⼦的轨道磁矩和⾃旋磁矩也将组合在⼀起体现整体的磁矩。

电⼦的磁矩⼀般要⽐核磁矩⼤得多,因此对于原⼦整体⽽⾔,将主要体现出电⼦造成的磁矩。

⽽这些带固定磁矩的原⼦的微观有序排列就将形成材料整体有⼀个较⼤的磁矩,即从宏观上来看,材料显现出了磁性。

⼀般来说,原⼦的核磁矩要远⼩于电⼦的整体磁矩,⽽电⼦的磁矩⼜主要是⾃旋磁矩的贡献,故原⼦的总磁矩主要来⾃于不同⾃旋⽅向的电⼦数差异形成的总⾃旋磁矩。

对于固体材料⽽⾔,⾥⾯的原⼦或离⼦是呈周期性排列的,它们的磁矩也会出现⼀定规律的排列⽅式。

不同磁矩⼤⼩和排列⽅式构成了固体中千变万化的磁性。

初中物理磁性的起源教案教学目标:1. 了解磁性的概念,知道磁体和磁性材料的特点。

2. 掌握磁极的性质,能够区分磁极。

3. 理解磁性的起源,知道磁体间的相互作用规律。

4. 培养学生的实验操作能力和观察能力。

教学重点:1. 磁性的概念和磁体特点。

2. 磁极的性质和磁性材料的分类。

教学难点:1. 磁性的起源和磁体间的相互作用规律。

教学准备:1. 磁铁、铁钉、钴钢等磁性材料。

2. 实验器材:铁架台、螺丝刀、线等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生思考:你们在生活中见过哪些具有吸引铁、钴、镍等物体的现象?2. 学生回答,教师总结:这种现象叫做磁性。

二、探究磁性的起源(15分钟)1. 实验1:观察磁铁的吸引现象(1)让学生拿磁铁去吸引铁钉,观察并描述现象。

(2)提问:磁铁为什么能吸引铁钉?2. 实验2:观察磁铁的指向性(1)让学生拿磁铁在水平面内自由旋转,观察并描述现象。

(2)提问:磁铁为什么总是有一端指北、一端指南?3. 教师讲解:磁性的起源(1)解释磁铁吸引铁钉的原因:磁铁内部存在磁性物质,产生磁场,磁场对铁钉产生磁力。

(2)解释磁铁的指向性:地球本身就是一个大磁铁,磁铁在地球磁场的作用下,一端指向地理北极,一端指向地理南极。

三、探究磁极的性质(15分钟)1. 实验3:区分磁极(1)让学生用磁铁去吸引铁钉,观察并描述现象。

(2)提问:如何区分磁铁的南北极?2. 教师讲解:磁极的性质(1)磁铁有两个极:南极和北极。

(2)同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

四、探究磁性材料的分类(15分钟)1. 实验4:观察磁性材料的吸引现象(1)让学生用磁铁去吸引钴钢,观察并描述现象。

(2)提问:钴钢为什么能被磁铁吸引?2. 教师讲解:磁性材料的分类(1)磁性材料:具有磁性的物质,如磁铁、钴钢等。

(2)非磁性材料:不具有磁性的物质,如铁、铜、铝等。

五、总结与拓展(10分钟)1. 总结本节课所学内容:磁性的概念、磁体的特点、磁极的性质、磁性材料的分类。

吸铁石的原理一、引言吸铁石是一种常见的人造磁体,具有吸附铁磁物质的能力。

它在各个领域都有广泛的应用,例如电子产品、机械制造、医疗设备等。

本文将深入探讨吸铁石的原理,包括磁性的起源、磁场的影响因素以及吸铁石的工作原理等内容。

二、磁性的起源磁性是物质特有的一种性质,能够在一定条件下产生磁场。

磁性的起源主要有以下两个方面: 1. 原子磁矩:物质是由原子组成的,而每个原子都带有一个原子磁矩。

原子磁矩是由电子自旋和电子轨道运动引起的。

当物质中的原子磁矩相互作用时,就会产生宏观的磁性。

2. 磁性物质中的颗粒:某些颗粒自身就具有磁性,例如铁矿石中的磁铁矿就是由磁性颗粒组成的。

三、磁场的基本特性磁场是由磁性物质所产生的一种特殊的物理场。

磁场具有以下几个基本特性: 1. 磁场的方向:磁场具有方向性,常用箭头表示,箭头所指向的方向就是磁场的方向。

2. 磁场的强度:磁场的强度用磁感应强度来表示,单位是特斯拉(T)。

3. 磁场的磁力线:磁力线是用来表示磁场分布的曲线,沿着磁力线的方向,磁力的作用方向与磁场方向相同,反之则相反。

4. 磁场的磁力:磁场对带电粒子和磁性物质具有磁力作用。

四、吸铁石的工作原理吸铁石是利用磁性物质的特性来产生磁场,进而实现吸附铁磁物质的目的。

其工作原理可以分为以下几个方面: 1. 磁化过程:吸铁石一般是通过电流或其他磁源来进行磁化的。

当电流通过吸铁石时,吸铁石产生磁场,这个过程称为磁化。

磁化后的吸铁石会具有一定的磁性,能够对铁磁物质产生磁力作用。

2. 磁场的分布:吸铁石产生的磁场具有一定的分布特性,磁场的大小和方向都是不均匀的。

一般来说,磁场的强度和磁力线的密度在磁极附近较大,而在磁极之间则较小。

3. 磁力的作用:吸铁石产生的磁场对铁磁物质具有磁力作用,当铁磁物质靠近吸铁石时,会受到吸引力的作用,从而被吸附在吸铁石上。

五、吸铁石磁力的影响因素吸铁石的磁力大小受多个因素的影响,其中最主要的因素有: 1. 磁场的强度:磁场的强度越大,吸铁石的磁力也越大。