质谱解析入门-基本规律

- 格式:ppt

- 大小:514.50 KB

- 文档页数:28

质谱谱图解读

质谱谱图是质谱分析中必不可少的一部分,它通过对物质分子的质子化产生的离子进行质谱分析,从而得到物质的分子结构和组成。

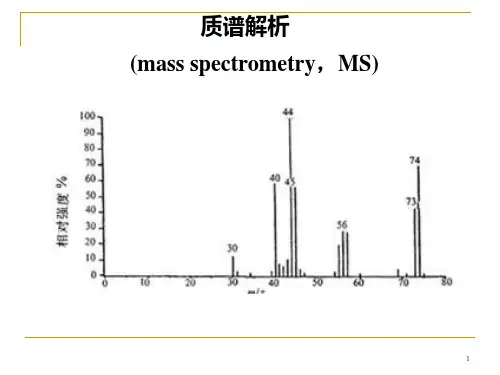

在质谱谱图中,离子的相对丰度与离子质量的比例关系展现出来,通过对质谱谱图的解读,可以了解物质的分子结构、分子量、碎片结构等信息。

质谱谱图的解读有许多方面,下面将从质谱峰的特征、分子裂解规律、碎片离子的推导等角度进行详细说明。

1. 质谱谱图中的质谱峰特征

在质谱谱图中,每个质谱峰代表了不同的离子,其位置代表了离子的质量,峰的高度代表了离子的相对丰度。

通过分析质谱峰的位置和高度,可以初步判断物质的分子量和分子结构。

质谱峰通常会有裂解峰和基本峰两种形式,裂解峰是由于分子在电离过程中发生碎裂产生的,而基本峰则是未经碎裂的离子。

2. 分子裂解规律

在质谱分析中,分子通常会发生一系列的碎裂反应,产生不同质量的离子,这些离子会分别出现在质谱谱图中。

分子的裂解规律受到化学键的稳定性和裂解路径的影响,通常情况下,键的强度越大,裂解能量越高,其裂解产物的质谱谱峰越强。

3. 碎片离子的推导

在质谱图中,常见的碎片离子包括基本离子、碳正离子和碳负离子等,这些离子的质谱谱峰位置和强度都有一定的规律性。

通过推导和比对这些碎片离子,可以得到有关物质的分子结构信息,为后续的分析提供重要参考。

通过对质谱谱图的解读,我们可以更加准确地了解物质的分子结构和特性,为化学分析和鉴定提供重要帮助。

希望上述内容对您有所帮助,如有任何疑问,请随时与我们联系。

感谢阅读。

MS的解析原理及规律在现代科学技术的发展中,质谱(Mass Spectrometry,简称MS)被广泛应用于各个领域,如有机化学、生物化学、环境科学等。

质谱仪作为MS的核心设备,通过一系列的分析过程,能够对样品中的分子进行精确的测定和鉴定。

本文将介绍质谱的解析原理及规律。

一、质谱的基本原理质谱的基本原理是基于带电粒子在磁场中偏转的现象,结合粒子在电源中的加速和离子的质量-荷比(m/z)比较的原理,进行样品的分析和测量。

1. 产生离子首先,在质谱仪中需要产生带电的离子。

这可以通过各种方法实现,如电离、化学反应、热解离等。

其中,最常用的方法是电子轰击电离(Electron Impact,EI),即通过向样品中注入高能电子,使样品分子中的电子获得足够的能量从而被剥离形成带电的分子离子。

2. 加速和分离离子产生的离子需要通过电场和磁场的作用进行加速和分离。

在质谱仪中,通常使用加速电压和磁感应强度来控制离子移动的速度和轨迹。

正负电荷的离子会在电场的作用下加速或减速,同时在磁场中偏转。

不同质量的离子受到磁场的影响程度不同,因此会在离子轨迹上出现分离。

3. 检测和记录离子经过加速和分离后的离子,会进入到质谱仪的检测系统中。

常用的检测系统有离子倍增器(Ion Multiplier),它能将进入的离子转化为电流信号。

检测到的信号可以通过信号放大和数字化处理后记录下来,形成质谱图。

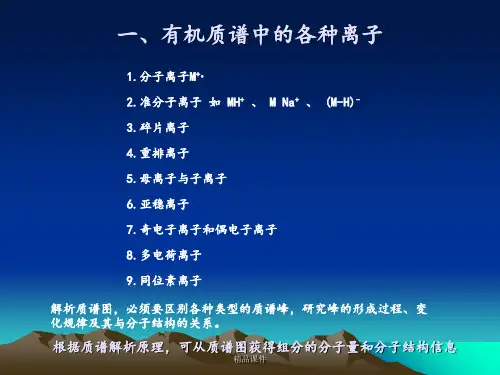

二、质谱的解析规律在进行质谱分析时,我们可以根据离子的质量-荷比(m/z)值来鉴定样品中的化合物。

质谱图中,离子的质量被表示在横坐标上,而离子的相对丰度则被表示在纵坐标上。

通过观察和分析质谱图,我们可以得到以下的解析规律:1. 质谱峰的位置与分子结构相关质谱图中的质谱峰对应于离子的质量-荷比(m/z)值。

对于有机化合物,它们的质谱峰通常是由分子离子(M+)、基本碎片离子和杂质离子等组成。

其中,分子离子峰的质量-荷比值等于化合物的相对分子质量。

质谱信号出峰规则

质谱信号出峰规则是指在质谱分析中,质谱信号出峰的规则。

在解析质谱时,首先要确定分子离子峰,通常判断分子离子峰的方法如下:

1. 分子离子峰一定是质谱中质量数最大的峰,它应处在质谱的最右端。

2. 分子离子峰应具有合理的质量丢失。

也即在比分子离子小4~14及20~25个质量单位处,不应有离子峰出现。

否则,所判断的质量数最大的峰就不是分子离子峰。

因为一个有机化合物分子不可能失去4~14个氢而不断链。

如果断链,失去的最小碎片应为CH3,它的质量是15个质量单位。

同样,也不可能失去20~25个质量单位。

3. 分子离子应为奇电子离子,它的质量数应符合氮规则。

所谓氮规则是指在有机化合物分子中含有奇数个氮时,其分子量应为奇数。

含有偶数个(包括0个)氮时,其分子量应为偶数。