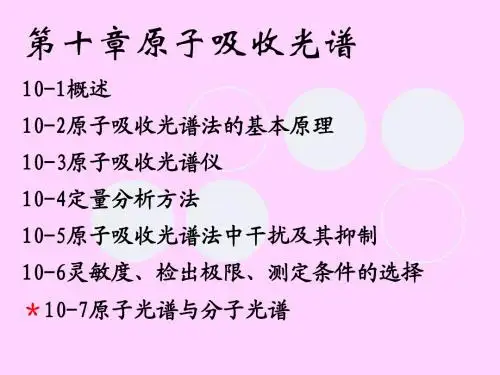

10原子吸收法

- 格式:pptx

- 大小:361.95 KB

- 文档页数:49

原子吸收法的基本原理

原子吸收法是一种常用的分析化学技术,用于测定样品中金属元素的含量。

其基本原理是利用金属元素在特定波长的光线照射下的吸收特性来进行分析。

该方法的基本步骤包括样品的预处理、原子化和光谱测量。

首先,样品需要经过适当的预处理方法,如溶解、转化或分离,以得到含金属元素的溶液。

然后,通过使用特定的设备,将溶液中的金属元素原子化,使其转变为自由态的金属原子。

这可以通过火焰、石墨炉或冷原子化等方法来实现。

接下来,选择特定波长的光线照射原子化后的金属元素。

这些光线被称为谱线,每种金属元素都有与之相关的特定谱线。

当这些谱线通过样品溶液时,金属元素原子会吸收特定波长的光线,而非金属元素不会吸收这些光线。

最后,通过光谱仪器测量通过样品溶液的光线强度的变化。

测量结果显示出金属元素吸收光线的特征峰,其强度与金属元素的含量成正比。

通过与已知浓度的标准溶液比较,可以确定样品中金属元素的含量。

原子吸收法的优点包括高灵敏度、良好的选择性和准确性。

然而,该方法要求样品溶液中金属元素的浓度在分析范围内,且不受其他成分的干扰。

因此,在使用原子吸收法进行分析时,需要对样品进行适当的前处理和分离。

原子吸收法基本原理

原子吸收法是一种常用的分析技术,用于测定溶液中特定元素的浓度。

其基本原理是利用原子吸收光谱仪测量样品中原子的吸收光强度,从而推断出元素的浓度。

在原子吸收方法中,首先将待测样品溶解或稀释成适当的浓度。

然后,通过火焰或电热等方法将样品中的元素原子化,使其转化为气态。

接下来,通过将光源传递的特定波长的光束通过原子化的样品中,测量经过样品的光传输前后的光强度变化。

当特定波长的光束通过样品时,如果样品中存在测定元素的原子,在特定波长的吸收线上,原子会吸收光束的能量。

这导致光束透射过程中的光强度发生变化。

利用光电倍增管或其他探测器,可以测量光强度的变化,并转化为浓度的数值。

为了实现准确测量,需要进行校正并控制样品中其他干扰物的影响。

校正可以通过使用标准参考物质,即已知浓度的标准溶液,制备一系列已知浓度的标准曲线。

通过比较待测样品对吸收光强度的测量值与标准曲线上对应浓度的光强度,可以计算出待测样品中元素的浓度。

此外,在一些特殊情况下,也可以采用其他技术和仪器进行原子吸收的分析,例如非火焰原子吸收光谱法、射频等离子体发射光谱法等。

总之,原子吸收法通过测量待测样品中元素原子对特定波长光束的吸收能力,来推测样品中元素的浓度。

通过校正和比对标

准曲线,可以实现精确测定。

这是一种常用且有效的分析技术,广泛应用于环境监测、食品安全、冶金等领域。

原子吸收法的定量关系式原子吸收法是一种常被用于测定痕量金属元素浓度的分析技术。

它基于原子吸收光谱原理,并且可以利用光的吸收强度与待测物质浓度之间的定量关系。

在原子吸收法中,首先需要将样品原子化,通常使用火焰或电弧进行原子化。

然后,通过光源(通常是一束白炽灯或者是一束特定的原子发射光谱的气体放电灯)照射样品原子化的区域。

原子化的样品吸收光源中特定波长的光,发生吸收现象。

被吸收的光强度与待测金属元素的浓度成正比。

原子吸收光谱仪通常由光源、样品室和光探测器组成。

光源发出特定波长的光进入样品室,经过样品原子化后进入光探测器。

光探测器测量光的强度,然后将结果转化为浓度值。

原子吸收法的定量关系可以通过比尔—朗伯定律来描述。

比尔—朗伯定律表达了光强度与浓度之间的关系,它可以表示为下面的公式:A = εbc其中,A是吸光度,表示被吸收的光与入射光之间的相对减小,ε是摩尔吸光度(molar absorptivity),c是物质的浓度,b是光程(样品的物质相对于光来源之间的距离)。

摩尔吸光度(molar absorptivity)是一个常数,它表示每摩尔物质对特定波长的光的吸收程度。

是一个取决于特定物质和特定波长的常数。

根据比尔—朗伯定律,我们可以得到下面的关系式:c = A /( εb)也就是说,物质的浓度可以通过测量吸光度,并将其除以摩尔吸光度和光程来计算。

在实际应用中,我们通常使用标准曲线法来测量待测物质的浓度。

标准曲线法是通过测量一系列已知浓度的标准溶液的吸光度,构建吸光度与浓度之间的曲线。

然后,通过测量待测样品的吸光度,可以根据标准曲线找到相应的浓度值。

这样,我们可以通过测量吸光度来定量分析待测样品中金属元素的浓度。

总结起来,原子吸收法的定量关系式可以通过比尔—朗伯定律来描述。

比尔—朗伯定律表达了光强度与物质浓度之间的关系,其中摩尔吸光度是一个常数,表示每摩尔物质对特定波长的光的吸收程度。

实际应用中,我们通常使用标准曲线法来测量待测物质浓度,通过测量吸光度并利用标准曲线求取浓度值。

原子吸收法测定原子吸收法是一种常用的分析方法,用于测定样品中的金属元素含量。

该方法具有灵敏度高、准确度高、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于地质、环境、食品等领域。

本文将介绍原子吸收法测定样品的过程,包括样品制备、仪器调整、标准曲线制作、样品测定、结果计算、数据处理和报告等方面。

一、样品制备在进行原子吸收测定前,需要对样品进行制备。

制备过程包括样品粉碎、称重、溶解等步骤。

样品制备的目的是将待测元素从样品中分离出来,并转化为适合原子吸收仪测定的溶液形式。

在制备过程中,需要注意避免样品污染和损失,确保样品的代表性和准确性。

二、仪器调整在进行样品测定前,需要对原子吸收仪进行调整和校准。

调整内容包括燃烧器高度、光路对中、背景校正等。

校准过程中需要使用标准参考物质,对仪器进行线性校准,确保仪器测定的准确性和可靠性。

此外,还需要对仪器进行日常维护和保养,确保仪器的正常运行和使用寿命。

三、标准曲线制作标准曲线是原子吸收测定中非常重要的环节之一。

通过制作标准曲线,可以确定待测元素的线性关系,为后续的样品测定提供参考依据。

标准曲线的制作方法是,将已知浓度的标准溶液分别进行测定,得到相应的吸光度值,然后绘制吸光度值与浓度之间的关系图,得到标准曲线。

四、样品测定在样品制备和仪器调整完成后,可以进行样品测定。

将制备好的样品溶液放入原子吸收仪中,按照仪器操作规程进行测定。

在测定过程中需要注意控制试样浓度、干扰物质的影响等因素,以确保测定结果的准确性和可靠性。

五、结果计算通过对样品测定得到的吸光度值进行计算,可以得到待测元素的含量。

具体计算方法是,根据标准曲线得到的线性关系方程式,将样品溶液的吸光度值代入方程式中,计算得到待测元素的浓度值。

六、数据处理和报告在得到待测元素的浓度值后,需要进行数据处理和报告整理。

数据处理包括数据的统计、误差分析、方法比较等方面。

通过对数据的处理和分析,可以进一步评估原子吸收法测定结果的可靠性和准确性。

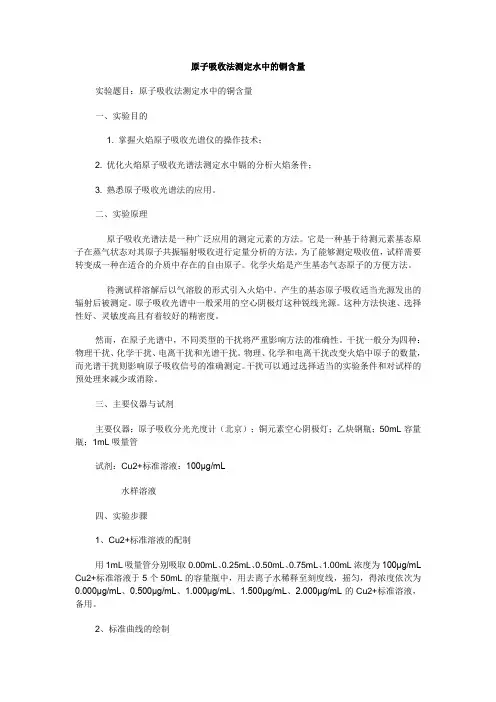

原子吸收法测定水中的铜含量实验题目:原子吸收法测定水中的铜含量一、实验目的1. 掌握火焰原子吸收光谱仪的操作技术;2. 优化火焰原子吸收光谱法测定水中镉的分析火焰条件;3. 熟悉原子吸收光谱法的应用。

二、实验原理原子吸收光谱法是一种广泛应用的测定元素的方法。

它是一种基于待测元素基态原子在蒸气状态对其原子共振辐射吸收进行定量分析的方法。

为了能够测定吸收值,试样需要转变成一种在适合的介质中存在的自由原子。

化学火焰是产生基态气态原子的方便方法。

待测试样溶解后以气溶胶的形式引入火焰中。

产生的基态原子吸收适当光源发出的辐射后被测定。

原子吸收光谱中一般采用的空心阴极灯这种锐线光源。

这种方法快速、选择性好、灵敏度高且有着较好的精密度。

然而,在原子光谱中,不同类型的干扰将严重影响方法的准确性。

干扰一般分为四种:物理干扰、化学干扰、电离干扰和光谱干扰。

物理、化学和电离干扰改变火焰中原子的数量,而光谱干扰则影响原子吸收信号的准确测定。

干扰可以通过选择适当的实验条件和对试样的预处理来减少或消除。

三、主要仪器与试剂主要仪器:原子吸收分光光度计(北京);铜元素空心阴极灯;乙炔钢瓶;50mL容量瓶;1mL吸量管试剂:Cu2+标准溶液:100μg/mL水样溶液四、实验步骤1、Cu2+标准溶液的配制用1mL吸量管分别吸取0.00mL、0.25mL、0.50mL、0.75mL、1.00mL浓度为100μg/mL Cu2+标准溶液于5个50mL的容量瓶中,用去离子水稀释至刻度线,摇匀,得浓度依次为0.000μg/mL、0.500μg/mL、1.000μg/mL、1.500μg/mL、2.000μg/mL的Cu2+标准溶液,备用。

2、标准曲线的绘制根据实验条件,将原子吸收分光光度计按仪器的操作步骤进行调节。

切换到标准曲线窗口,在开始测定之前,用二次蒸馏水调零,待仪器电路和气路系统达到稳定,记录仪上基线平直时,按照标准溶液浓度由稀到浓的顺序逐个测量Cu2+标准溶液的吸光度,在连续的一系列浓度的测定中,每次每个样品重复三次后转入下一个测定,算出每个浓度的RSD实验数据记录于表1中,并绘制Cu的标准曲线。

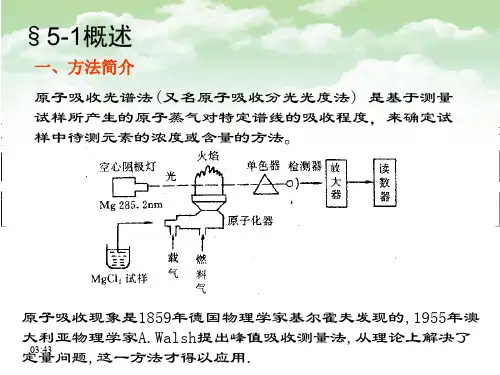

原子吸收光谱法模块1 原子吸收光谱法基本原理仪器结构:光源;检测系统;分光系统;原子化系统一、 原子吸收法定义原子吸收法是一种利用元素的基态原子对特征辐射线的吸收程度进行定量的分析方法。

测定对象:金属元素及少数非金属元素。

二、原子吸收光谱的产生当有光辐射通过自由原子蒸气,且入射光辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子就要从辐射场中吸收能量,产生吸收,电子由基态跃迁到激发态,同时伴随着原子吸收光谱的产生。

原子吸收光谱是原子由基态向激发态跃迁产生的原子线状光谱。

分光法:分子或离子的吸收为带状吸收。

原子法:基态原子为线状吸收。

三、原子吸收光谱几个重要概念共振吸收线:当电子吸收一定能量从基态跃迁到第一激发态时所产生的吸收谱线,称为共振吸收线,简称共振线。

共振发射线:当电子从第一激发态跃回基态时,则发射出同样频率的光辐射,其对应的谱线称为共振发射线,也简称共振线。

分析线:用于原子吸收分析的特征波长的辐射称为分析线,由于共振线的分析灵敏度高,光强大常作分析线使用。

(亦称为特征谱线)四、原子吸收线的形状(光谱的轮廊 )原子对光的吸收是一系列不连续的线,即原子吸收光谱。

原子吸收光谱线并不是严格几何意义上的线,而是具有一定的宽度。

νI ν0I 频率为ν0的入射光和透过光的强度νK 原子蒸气对频率ν0的入射光的吸收系数 L 原子蒸气的宽度吸收线轮廓——描绘吸收率随频率或波长变化的曲线。

发射线轮廓——描绘发射辐射强度随频率或波长变化的曲线。

原子吸收光谱的轮廓以原子吸收谱线的中心频率和半宽度来表征。

中心频率:曲线极大值对应的频率υ0 峰值吸收系数:中心频率所对应的吸收系数吸收线的半宽度:指在中心频率处,最大吸收系数一半处,吸收光谱线轮廓上A 、B 两点之间的频率差。

吸收曲线的半宽度△υ的数量级约为0.001~0.01nm五、影响原子吸收谱线变宽的原因(1)自然变宽ΔνN不同谱线有不同的自然宽度,在多数情况下,自然宽度约相当于10-5nm 数量级。

原子吸收光谱法的应用原子吸收光谱法的应用直接原子吸收光谱法1、第一族元素第一族元素主要测定条件石墨炉法火焰法分析线/nm 灰化温度原子化温度特征质量/pg线性范围/μg.ml-1火焰类型特征浓度μg.ml-1检出限μg.ml-1线性范围/μg.ml-1Li 670. 8 1002604 0.05-0.5 空气-乙炔0.03 0.00060.04-2Na 589. 5 1502704 0.004-0.5空气-乙炔0.0120.0020.01-1K 766. 5 1002204 0.004-0.1空气-乙炔0.02 0.0060.04-2Rb 780. 0 800 1903 0.05-0.1 空气-乙炔0.05 0.05 0.1-5Cs 852. 1 900 1900.010.05-0.1 空气-乙炔0.21 0.05 0.2-15Cu 324. 7 900 2204 0.004-0.08空气-乙炔0.0770.0020.04-5Ag 328. 1 500 2202 1.0-5.0 空气-乙炔0.0540.0020.06-4Au 253. 7600 1805 0.04-0.1 空气-乙炔0.2 0.02 0.18-20碱金属是AAS易于测定的一类元素。

碱金属盐的沸点较低,解离能较高,易于以分子形式蒸发,产生背景吸收。

碱金属元素的电离电位和激发电位低,易于电离,测定时需要加入消电离剂,宜用低温火焰测定。

空心阴极灯光源宜用较低的灯电流,测定Ru和Cs,多使用无极放电灯作光源。

铜、银和金化合物易于解离和原子化,宜用贫燃火焰测定,有很高的测定灵敏度,一般不受到其他元素的化学干扰。

采用阶梯升温原子化和峰面积方式可提高石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)测定Ag的灵敏度。

银化合物溶液应保存在避光的地方。

金易被塑料表面吸附,溶液不能储存于塑料容器内。

测定Na宜用0.2nm窄光谱通带,测定Li,K,Rb,Cs,Cu,Ag和Au宜用0.7nm或更宽一些的光谱通带。