民国初期福州名医黄友亭先生轶事_黄永融

- 格式:pdf

- 大小:182.13 KB

- 文档页数:2

人物述林26四十多年前,闽清梅埔火车站,彼时四十多岁的黄裕天在候车时听见两位闽侯老农民的谈论,无意间,一句话飘过耳边,“什么叫清官,黄良谋那才叫清官啊”。

这个熟悉的名字像一颗突如其来的落石,霎时间在他心底激起层层波澜,他不曾想到,多少年过去了,这个名字还是如此深入人心,在那个艰难困苦、混乱不安的年月里,这个名字如一盏明灯,铲除黑暗和不公,又如定海神针,维护安定和正义,哪怕这个名字早已成为历史,依然被牢牢铭记,时时提及。

这只是他为数不多的一次经过此地,就碰巧听见了大家的议论,若是长久地生活在此,不知还会有多少关于这个名字的评判?在黄裕天心里,这个名字又何尝不是一记烙印呢,从他失去他开始,这个名字就一直让他回忆、追思,他追随着他的脚步,效仿着他的法则,为人处世,安身立命。

又一个四十年过去的今天,耄耋之年的黄裕天想用另一种方式纪念这个名字,一种更加旷远持久的、深刻清晰的方式,不仅仅是被铭记,更是他对这个名字的感恩和追念。

黄良谋,这个名字属于他的父亲。

世代传承 播下医学种子黄良谋字声溱,1905年出生在闽清县塔庄莲宅村。

在家族的兄弟姐妹当中,他的年纪算是小的,但智慧却不少,打小就展现出了过人的天资,不到七岁便能流利背诵《三字经》,比家族里的所有兄长都学得更快更好。

闽清有句老话说“茅草针出土就锋利”,而他名字中的“溱”和“针”在闽清本地话里也发音相近,因此家里的长辈常常用这句话夸赞他的聪慧。

也许是巧合,也许是父母暗含的期待,儿时的黄良谋真就像一根细细尖尖的茅草针,用力冒出土壤,艰难扎根,扎实生长。

黄氏家族世代崇文尚武,祖上曾出现过武举人和武进士,而到了黄良谋的父亲辈,则以中医传家。

父亲黄家远和叔公黄仁传都是有名的中医,乡里但凡有个头疼脑热,都会登门求医。

望闻问切,寒热虚实,黄良谋从小耳濡目染,浸润在各种方药文/李晟旻追忆不可忘却的良医调治之中。

要说为何他日后会走上从医之路,家庭环境的熏陶只是其中之一,毕竟他的哥哥及叔公的四个儿子,在同样的生活环境下却没受到丝毫影响,而在熏陶之外,他还比别人多了一点,那便是自己的兴趣所在。

黄姓近现代及当代名人中国近现代及当代历史上,黄姓的名人数不胜数。

他们在不同领域有着突出的表现,成为了中国文化历史的绚烂篇章。

下面我们来了解几位黄姓名人的事迹。

黄炎培:民主教育家、文化名流黄炎培,1886年生于浙江温州,是中国著名的民主教育家、文化名流、政治家和社会活动家。

在中国近代史上他曾推动国共合作,进行了一系列的改革,如新文化运动、五四运动等,为了推进中国的现代化进程做出了重要贡献。

黄炎培的经历和学识造就了他的政治感和人文情怀。

他从“八股文”的束缚中解脱出来,主张文化自由。

他积极创办学校,把实践课程融合进文化课中,提倡民主选举。

他也是一位大力倡导新教育的教育家。

黄炎培一生热爱中国文化,并一直致力于宣传、研究和传播中华文化。

他曾承担过办刊、营会、会合、团座、游学、讲演、修史等许多与文化有关的工作,并在多种形式的文化交流中起到重要作用。

黄宗羲:思想家、文化史学家、文学家黄宗羲, 1610年生在福建福州,是中国明朝晚期、清朝早期的思想家、文化史学家和文学家。

他在中国文化史上有着不可替代的地位。

他的《明儒学案》等著作成为了中国文化思想史上重要的经典,而他的文学代表作《端午》也名扬天下。

黄宗羲的著作洋溢着对民族文化的热爱和对现实的关注。

他在对国家传统文化的总结和批判中精准地察觉到了文化之中的问题和发展方向,对中国古代思想和文化的批判和总结,为中国文化复兴提供了重要的思想支持。

黄宗羲的文学成就也引人注意。

他的散文体现了他对中国传统文化的挚爱以及对大自然的热爱,诗歌则反映了他的人生坚持和乐观向上的精神。

黄忠信:音乐家、作曲家、指挥家黄忠信,1962年生于广东汕头,他是中国当代最知名的作曲家、指挥家和音乐教育家之一。

黄忠信的音乐作品弥漫着华夏情怀和大千世界的宏阔胸怀,代表作品《黄河大合唱》、《亲爱的故乡》等备受人们喜爱和推崇。

黄忠信不仅创作了中国古代传统音乐的现代版本,也将西方音乐的元素融入自己的音乐作品中,以此丰富自己的音乐想象空间。

![[明老中医之路]“老中医”黄钗明](https://uimg.taocdn.com/69af4e56d0d233d4b04e691c.webp)

[明老中医之路]“老中医”黄钗明明老中医之路老中医黄钗明老中医黄钗明黄钗明医术精良,医德高尚。

在他眼里,患者脸上的微笑是对他最大的赞许,为了患者的健康,他可以无怨无悔地放弃自己的利益,因为他知道,医者精湛医术的背后还应该有良心。

1家族行医七代传承延续近200年闽清人自古崇尚岐黄之术,历代不乏中医世家,云龙乡台鼎村的黄杰官家族便是其中之一。

这个曾被当地人誉为杏林高风世代薪传的中医世家,到如今已历七代人,传承近200年。

黄钗明就出生于这个中医世家。

闽清县志记载,其祖父黄杰官曾在1918年带领徒弟自制五香散,治疗一种流行性疾病,后又把传统中医学理论与实践经验相结合,编成多例客观辩证的临床医案和验方,治愈痛风等疑难杂症,名噪十里八乡。

完成一天的诊治工作,黄钗明认真记录并研究病例。

图片来源:福州文明网此外,黄杰官的太祖黄和廷祖父黄乾忠父亲黄肃锳皆为地方名医,黄杰官儿子黄心渊也子承父业,乡人当时便誉其为杏林高风世代薪传。

黄钗明老人便是黄心渊之子,自小耳濡目染,按照国家当时名老中医可以父带子政策正式跟随父亲学医,16岁开始了自己的行医生涯。

如今,加上黄钗明和儿子黄允钊,整个家族七代行医已接近200年。

2患者是最重要的家人黄钗明1962年进入云龙卫生院工作。

1964年10月,响应党中央的号召,闽清县卫生局抽调各个卫生院的卫生工作者开展血丝虫和霍乱的防治工作。

黄钗明义无返顾地接受任务,去闽清很偏僻的乡村桔林村和上德村开展工作。

白天,黄钗明跋山涉水,挨门串户,给村民打防治霍乱疫苗。

因为查血丝虫有特定的时间段,黄钗明每天都要在晚上10点至凌晨1点上门对村民进行抽血检查。

整个工作开展一个半月,他日夜辛劳,尽职尽责,顺利完成了任务。

黄钗明正在为患者诊治。

图片来源:福州文明网有一年大年三十,黄钗明刚下班到家准备和家人吃团圆饭,就有患者家属来到家中请他出诊,黄钗明二话不说,连忙赶去患者家中诊治,在工作中度过了除夕夜。

而类似的情形在黄钗明的行医生涯中数不胜数,对他来说,患者才是医生最重要的家人,工作永远排在第一位,既然选择了行医,就要风雨无阻,全力以赴,造福乡邻。

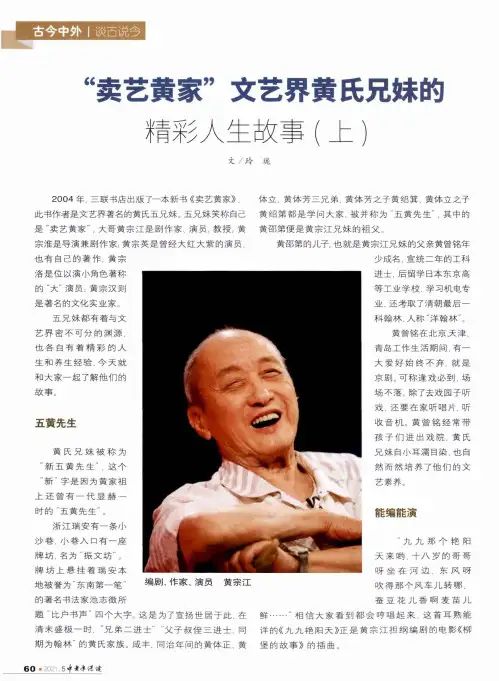

古今中外丨谈古说今“卖艺黄家”文艺界黄氏兄妹的精彩人生故事(_文/玲珑2004年,三联书店出版了一本新书《卖艺黄家》,此书作者是文艺界著名的黄氏五兄妹。

五兄妹笑称自己 是"卖艺黄家",大哥黄宗江是剧作家、演员、教授:黄 宗淮是导演兼剧作家;黄宗英是曾经大红大紫的演员. 也有自己的著作:黄宗 洛是位以演小角色著称 的"大"演员:黄宗汉则 是著名的文化实业家^五兄妹都有着与文 艺界密不可分的渊源.也各自有着精彩的人 生和养生经验.今天就 和大家一起了解他们的 故事。

五黄先生黄氏兄妹被称为 "新五黄先生'这个 "新’’字是因为黄家祖 上还曾有一代显赫一 时的"五黄先生_’。

浙江瑞安有一条小 沙巷.小巷入口有一座 牌坊.名为"振文坊"。

牌坊上悬挂着瑞安本编剧.作家、演员黄宗江体立、黄体芳三兄弟■黄体芳之子黄绍箕.黄体立之子 黄绍第都是学问大家.被并称为‘’五黄先生其中的 黄邵第便是黄宗江兄妹的祖父。

黄邵第的儿子,也就是黄宗江兄妹的父亲黄曾铭年少成名.宣统二年的工科 进士.后留学日本东京高 等工业学校.学习机电专 业,还考取了清朝最后一 科翰林.人称"洋翰林"。

黄曾铭在北京天津. 青岛工作生活期间.有一 大爱好始终不弃.就是 京剧。

可称逢戏必到,场 场不落。

除了去戏园子听 戏.还要在家听唱片.听收音机。

黄曾铭经常带 孩子们进出戏院.黄氏 兄妹自小耳濡目染,也自 然而然培养了他们的文 艺素养。

能编能演"九九那个艳阳 天来哟,十八岁的哥哥 呀坐在河边,东风呀地被誉为"东南第一笔"琳湖』、豕、;典m 吹得那个风车儿转哪.的著名书法家池志徵所蚕豆花儿香啊麦苗儿题"比户书声"四个大字。

这是为了宣扬世居于此.在鲜……"相信大家看到都会哼唱起来.这首耳熟能 清末盛极一时兄弟二进士 ""父子叔侄三进士,同详的《九九艳阳天》正是黄宗江担纲编剧的电影《柳 期为翰林''的黄氏家族。

No.1 黄濬:才学实称上品,世人皆曰可杀1947年,正值“七七事变”十周年之际,已经双眼失明的著名学者陈寅恪先生,偶然间读到《花随人圣庵摭忆》,不禁拍案叫绝。

良久,他又想起这本书的作者,又不禁扼腕叹息。

有感而发,他写下一首诗,诗中有这样一句:“世乱佳人还作贼,劫终残帙幸余灰。

”黄濬,字秋岳,福建福州人。

自幼随外祖父读书,四岁识字,七岁能诗,有“神童”之誉。

年稍长,在北京读书,因其才学为严复、林纾、梁启超等巨擘赏识。

黄濬的文化造诣日进,又流连于京城名流间,得以掌握前清的一些掌故趣闻、秘藏珍迹,遂写成《花随人圣庵摭忆》,为清代掌故诸作中的最上品,百年来为无数史学家、文学家青睐。

他还是梅兰芳的最佳搭档,常为其参谋戏剧和办理文案,是其功成名就背后不可或缺的助力。

就这样下去,他或许能作为民国著名的才子走完自己瑰丽的一生。

1935年,得同盟会元老林森引荐,进入南京国民政府任机要秘书,从此得以参与国民政府的最高决策环节。

然而此举却成了国民政府无可挽回的败笔。

黄濬虽然才学过人,品行却很低下。

他沉迷于奢靡的生活,不满足手上“微薄”的收入,被日本间谍盯上,只是稍加引诱,便背叛了祖国,沦为汉奸。

为了追求更高的回报,黄濬甚至收买了政府内一些失意的亲日派官员,组成了一个间谍集团,长期为日本人提供机密信息。

这一背叛是致命的。

当时的中国,正是山雨欲来之时。

蒋介石先在庐山发出抗战声明,就“七七事变”发表演说,提出“如果战端一开,那就是地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心”,为全面抗战拉开序幕。

不久,国民政府秘密召开最高国防会议,开始筹划淞沪会战,决定在日本部队尚未统一之时,抢先出手,封锁长江下游最为狭窄的江阴水域,将境内的日本舰船及海军陆战队一网打尽。

此举若成,便能在会战之前奠定巨大优势。

不料命令刚刚下达,行动尚未开展,所有长江流域上的日本军舰和商船连夜沿江东下,冲过江阴;连沿江一带的日本侨民也跟随日本舰船匆匆撤离。

历史人文趣事前序一:爱这一片土地作者:-- 木木在异乡的那一天,自认乐观爽朗且不易生气的我,竟然为一个人说泉港怎么不好而歇斯底里般的与人据理力争,并且耿耿于怀,只因他说我的故乡不好。

这时才惊觉原来自己已爱这片土地好深好深了,而以前每一天在她的怀里来来往往竟从不曾感觉到这份浓烈且厚实的热诚之爱。

只有在这平凡的异乡的风里,在这异人的不屑里,才感觉到的那份最最深刻的痛,原来便是最深沉的爱。

曾经有一段时间,我像当今许多青少年朋友一样强烈地怀有远方的梦,“到远方去,到远方去,熟悉的地方没有好风景”。

我渴望到很远很远的一个完全陌生的地方去流浪,我厌倦了这过于熟悉的街道和脸孔,我渴望一种完全崭新的景象,甚至是陌生的一切。

于我来说,陌生是一种距离的美丽,我喜欢在旅途中与完全陌生的人交谈,因为那不知对方过去的两个人,才能够完全真诚地不用任何担心地天南海北地侃起大山来.下车之后,挥挥手,茫茫人海,“你记得也好,最好你忘了”,从此,失之千里,又是陌生。

可是,当我走在异乡的风里,走在异乡的街道上,走在陌生的人群里,才深刻地体会到“寂寞如影,寂寞如随”,才更加思念起故乡的亲情、那根深蒂固的亲情.那每一张因过于熟悉而被厌倦的面孔,此时竟然放出了温柔的光芒。

“溪水急着流向海洋,浪潮却渴望着重回土地”.急匆匆地乘车回家的我,此时对这句诗的体会再深不过了。

下车的时候,天地一片斜风细雨,却还有一位故乡的老者出来踩脚踏车谋生。

他隔着风雨远远地向我挥手,“后生仔,你去哪里?”“龙厝海边。

”我说着就上了车。

“我也是前亭人。

”他热情地附和着.“老阿伯,今天下雨,你怎么还出来?”“没办法,我有一个儿子还在念厦大,每个月要我给250元的生活费用,我如果不出来赚钱,拿什么给他?”。

我听着听着,眼泪就差点禁不住顺着雨水流下来,这是怎样纯朴的故乡人啊,这是怎样的一份亲情啊,老父为了念大学的儿子风雨兼程地出来赚钱,这是怎样令人感动的一幅人间图画啊!在故乡的风雨里,每走一步,我的心便有一阵钻心的疼痛,原来,这便是爱了,这便是刻骨铭心的爱了。

太平天国的中医师,治好东王眼病直接封侯爵,用偏方鞋底泥治病-今日头条军队中不可无医,战时救治伤兵,平时防范军中疫病,避免非战斗减员。

太平天国对医生相当重视,每打下一城张榜招贤,必有一项:医士之能治内外科者。

进入天京后,太平天国设置了“殿前国医”一职,“为典内医之首”。

相当于“太医”“御医",是全国卫生部门的最高负责人。

在“殿前国医”之下,还有“天朝督内医”“天朝掌医”“朝内拯危急”“内医”“又内医”“留朝内诊脉医生”等属官,规模颇大。

太平天国总药库设立在天京红纸廊大街,因为实行公有制度,药品统一分配供应。

流传下来的太平天国“御医"为数不少,下边就说说其中三位的事迹。

殿前国医、补天侯李俊良李俊良是广西桂平人,本名李俊昌,因为避北王韦昌辉讳而改名。

年幼开始学医,精通医理。

参与金田起义之后,担任负责统军的中军长。

当时天王东乡登极不久,五王都未封。

太平天国全军分成前后左中右五军,李俊良获封中军长,绝对属于高干。

李俊良始终是医生,带兵期间为官兵治理伤病,在军中也有口碑。

1851年11月,太平天国攻克永安州,开始封王建制。

军中却流行疫病,大量士卒染疫,洪秀全也感染病倒。

李俊良为天王诊脉,“用药一剂而瘳”。

同时带人上山采药,调制药汤,经过精心调理,军中痊愈者越来越多,疫症消退。

天王十分高兴,任命李俊良为国医,职同将军。

太平天国早期官职,将军仅在丞相、检点、指挥之下。

李俊良从此专心医务工作,不再带兵。

还配制出“行军散”“保命还魂丹”等药物。

进入天京之后,李俊良正式获授“殿前国医”,职同检点,负责“收罗医士,采办药材”,后再获封恩赏丞相。

“恩赏”是太平天国早期为了安慰那些“功劳苦劳够了,但没有对应职务空缺”的人专门设立的制度,类似清朝的“记名”。

恩赏丞相不要说丞相的权力和地位,连一丁点儿丞相的待遇(如吃肉配额)都没有。

据说杨秀清曾经一高兴一次性封过几百个恩赏丞相。

无论怎么说,一个医生,可以顶着“丞相”头衔,也算得上前所未有。

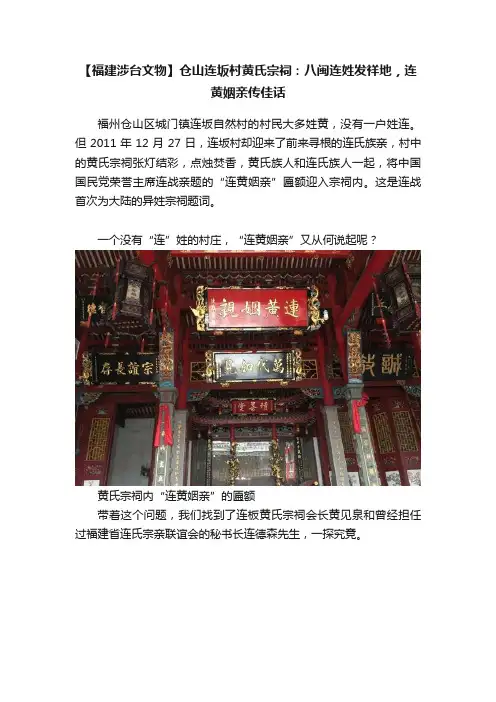

【福建涉台文物】仓山连坂村黄氏宗祠:八闽连姓发祥地,连黄姻亲传佳话福州仓山区城门镇连坂自然村的村民大多姓黄,没有一户姓连。

但2011年12月27日,连坂村却迎来了前来寻根的连氏族亲,村中的黄氏宗祠张灯结彩,点烛焚香,黄氏族人和连氏族人一起,将中国国民党荣誉主席连战亲题的“连黄姻亲”匾额迎入宗祠内。

这是连战首次为大陆的异姓宗祠题词。

一个没有“连”姓的村庄,“连黄姻亲”又从何说起呢?黄氏宗祠内“连黄姻亲”的匾额带着这个问题,我们找到了连板黄氏宗祠会长黄见泉和曾经担任过福建省连氏宗亲联谊会的秘书长连德森先生,一探究竟。

连板黄氏宗祠会长黄见泉黄见泉老先生介绍,现在连坂村里居住的1000多人都是黄氏的后代,然而村名却与“黄”无关,还叫“连坂”,因为黄家人都以连家的外甥自居。

连战(左)与连德森(右)的合影曾参与编撰福建连氏志的连德森老先生,对福建连氏的历史源流有着深入研究。

他表示,根据连氏族谱记载,连坂连氏在唐朝中期,始迁祖连谋由婺州(也就是现在的浙江金华市)入闽,一开始居住在三山之连江(也就是现在的福州仓山区城门一带)。

连坂村黄祠宗祠经过考证,闽县开化里(也就是现在的福州仓山区城门镇)为福建连姓最早聚居地,已经有一千多年的历史。

在宋代,是连坂连氏的鼎盛时期,子孙后代由此地迁播到南方各省及台湾地区。

连坂由于连姓族人的繁衍与生息,其山川也以“连”或以连的谐音“濂”字命名,如连坂村、连浦村、福连村、濂江村等,流经村内的小河名为“濂江”,宋代书院名为“濂江书院”等等。

这么一个鼎盛的家族,为什么现在连坂村中找不到世居的连氏后人呢?连德森讲述道,传说在南宋末年,元军攻破杭州城,宋益王赵昰南逃到福州,在连坂村邻村林浦村的邵歧渡口登陆,并在林浦村泰山宫驻跸,跟随的三十万大军在林浦平山福地、附近的潘墩、连坂等地驻扎。

不久后,赵昰在福州城内称帝,就是宋端宗。

福州成为当时全国抗元斗争的中心。

那时,文天祥、陆秀夫等将领在连坂村操练水陆各军,但是,不久以后,元军攻破福州后,连坂成为元军重诛之地。

黄郛是谁黄郛的简介黄郛与蒋介石的关系黄郛怎么读黄郛是国民党的重要领导人之一,他早年留学日本,并在此期间认识了蒋介石,还和蒋介石结为“盟兄弟”,他是一个日本通,在短暂的一生中都是在和日本人进行斡旋。

但是他是一个誉满天下之人,也是一个谤满天下之人。

之所以会出现这样的局面是因为黄郛代表民国政府和日本人签订了很多不平等条约,而作为外交部长处理和日本人之间的关系也并不好,经常丧权辱国。

但是在国民党内部,他是有功之臣,因为他做的这些都是代替蒋介石去做的,所以对于国民党来说他是一个功臣,但是对于国民来说他是一个罪人。

黄郛怎么读?第一个字我们都认识,但是郛字很多人可能并不认识,实际上这个字的读音是[fú],读二声。

意思是古代城圈外围的大城,有一个词是郛郭,也就是我们经常说的外城。

在古代为了保护内城,都会在内城之外建设一个外城,这个外城就读作郛。

对于这个字在很多历史名著中都有记载,比如《左传·僖公十二年》这篇文章中有这样一句“城卫楚丘之郛”。

还有就是在《左传·隐公五年》中也有这样的记载“伐宋,入其郛。

”同样在很多其他的历史专著中也有这样的记载。

那么黄郛怎么读呢?正确读法应该是[huáng fú],作为历史名人,黄郛是应该被我们记住的,而首先要注意的就是这两个字的读法,这才是对历史名人的尊重。

黄郛儿子黄郛是民国时期最为重要的人物之一,他是同盟会元老,和蒋介石的关系极为密切,他和蒋介石是“盟兄弟”。

他对民国的发展有着举足轻重的作用,他也是蒋介石的首席智囊,还为蒋介石背负了一世的骂名。

黄郛是历史名人,关于黄郛儿子人们也非常感兴趣,经过对查找资料我们发现,很多资料认为黄郛是没有儿子的。

黄郛第一个夫人姓黄,这个人提及的很少,两个人的情感也一般,所以后来两个人才会离婚,但是关于两个人是不是有儿子,这在资料中没有显示。

而黄郛的第二人夫人就是著名的沈亦云,也是一个非常了不起的人物,他曾经组织过妇女敢死队。

民国时期有才无德的事例在清末有个神童,名叫黄浚。

黄浚(1891-1937),字秋岳,号哲维,生于福州闽侯一个官宦世家,其父黄彦鸿是光绪年间进士,官至清政府军机京章行走(正三品)。

黄浚是黄彦鸿长子,自幼随外祖父读书,4岁识字,7岁能诗,当时有"神童"美称。

1902年,黄浚到北京,就读于京师译学馆。

因博学多才,深受当时名家陈宝琛、严复、林纾等福建同乡赏识,其后,更认识了当时的政界巨擘梁启超。

民国初年留学日本早稻田大学,回国后在北洋政府中任职,梁启超任财长时聘为秘书。

北洋政府垮台后,黄浚经福建侯官同乡、同盟会元老、时任国民政府主席林森的推荐,担任了南京政府任行政院高级机要秘书,深得行政院长汪精卫的信任。

黄浚著有《尊古斋古鉥集林》、《衡斋藏印》、《衡斋金石识小录》、《尊古斋造像集拓》、《尊古斋陶佛留真》、《壶舟笔记》、《花随人圣庵摭忆》等著作,为当时学界所推崇。

连京剧大家梅兰芳的成功也深得益于黄浚。

黄浚经常为梅兰芳参谋戏和办理文案,是他把《霸王别姬》那段历史给梅兰芳讲透后,才使得梅大师的虞姬一角演得出神入化。

——说他是民国才子,也可以称得起。

可这样一个才子,却是有才无德,一肚子才学,担任着重要职务,却干得是祸害本国人的坏事。

日本侵略中国的野心已久,日本间谍在更是在中国各地无孔不入,收买政府重要官员,刺探情报。

黄浚的早稻田大学同学须磨弥吉郎,当时任日本驻南京总领事馆总领事。

须磨弥吉郎是个资深老牌间谍,借以外交官身份掩护,指挥日本特务与浪人,收买中国汉奸与流氓,搜集各种情报,当然以黄浚的重要职位,也自然而然成为他的收买目标。

黄浚生活极为奢靡,追求享受,并且,也曾留学日本、回国后就职于国民政府外交部的其长子黄晟,和他也是一丘之貉,很快被须磨弥吉郎拉下了水。

黄浚又用重金收买了参谋总部、海军部、军政部中一些亲日派高级军政人员,组成了一个间谍集团,为日本人窃取机密情报。

南怀瑾先生弟子,黄宗隆医师——谈中医【儿时的黄宗隆跟随南师学拳】七岁跟随恩师南怀瑾记者:谈谈你师从南师的过程吗?黄宗隆:我小学的时候因为一个因缘和南老师开始学习,那时候我小学3年级,南老师开十方禅林和东西精华学会,我母亲在老古出版社做会计。

最开始和南怀瑾老师学习,第一套教的是少林拳,后来就教我太极拳,那时候还录像,台湾中天电视台来录的节目。

除了他自己还请了一些老师来教拳,包括华佗五禽戏,八卦掌、咏春拳,各式各样的都有。

记者:每天要花很多时间来练拳吗?黄宗隆:放学过去练3个小时,然后和南老师吃饭。

我记忆力比较好,特别是形体的记忆。

所以练一趟就基本上记住了。

帮着教其他人,有些三星级的上将也是我来帮忙教。

大家叫我小老师,那时候南老师有讲课,讲庄子、大学、佛学,还有他编的一套正统谋略学。

其实从蒋经国时期,他们就一直在听南老师的课。

南老师就像台湾的国师,当时一些企业家、甚至三星的上将都来听他上课。

南老师对台湾的影响很大,包括两岸的和平。

他从邓小平时期开始就在努力做维持两岸和平的事。

中间有一段秘史:那时南老师离开台湾到美国,一段时间后回到香港,就一直在从事两岸和平的事。

当时两岸之间还没有什么沟通,他又与台湾上层又与大陆的上层说,包括汪辜会谈都是他起头的。

多年来他对中国文化的推广,对人性的教育,对两岸和平做的贡献,拿诺贝尔奖都不为过。

南老师对我的影响是很大的,特别是他对中国文化的热爱。

以前政局不稳定时我们全家移民去了加拿大,毕业后我决定回到中国学习中医,去了北京中国中医科学院(当时叫中国中医研究院),去之前先去香港看了南老师。

在北京学习四年后我就去了香港开诊所。

26岁独立开诊所对中医人才培养之见:1,要从小抓起。

2,分科不能太细黄宗隆:1988年底,那时我26岁。

在香港开诊所,名字叫“宗隆国医堂”。

我算是很年轻的医生,很多人来看病都以为我是徒弟。

那时主要以针和药为主,骨头部分还没有加进去,但我是一路在学。

然后发现一个问题,中医的培养没有从小抓起,都是在18岁之后进了医学院才开始接触的,而古人的医学是3岁前开始接触的,18岁前开始动手。

勉斋先生黄榦门人考方彦寿【摘要】作为朱子门人中具有突出成就的理学家和教育家黄榦,其及门弟子遍布东南各地,但在以往的研究中,对勉斋门人的研究存在明显的不足.笔者通过搜集整理,索得黄榦64位门人的事迹,以及大致的从学时间与地点,以期对我们今天所能知道的黄榦所有门人作一次全面考证和全新审视.他们不仅促进了朱子学在全国各地的传播,也是后朱熹时代以黄榦为领袖的福建朱子学派的主要力量,对福州乃至全闽的理学传播和书院教育的发展起到了重要的推动作用.【期刊名称】《闽江学院学报》【年(卷),期】2015(036)006【总页数】14页(P10-23)【关键词】黄榦;朱子门人;闽学;勉斋先生【作者】方彦寿【作者单位】福州理工学院朱子文化研究所,福建福州350506【正文语种】中文【中图分类】B244作为后朱熹时代考亭学派中具有突出成就的理学家和教育家勉斋先生黄榦,其及门弟子遍布东南各地。

《宋史·黄榦传》载其晚年回到福州讲学,“弟子日盛,巴蜀、江、湖之士皆来,编《礼》著书,日不暇给”[1]。

《勉斋年谱》(以下简称《年谱》)载其逝世时,“门人弟子执绋者二百余人”[2]。

此虽为一约数,但已大体反映了其及门弟子之多。

若加上来不及赴闽吊唁的外地门人,则应不下于三百余人。

在理学传播研究方面,对勉斋门人的研究有明显的不足。

所知仅有清初黄宗羲《宋元学案·勉斋学案》(以下简称《勉斋学案》)罗列了勉斋门人何基、何南坡、饶鲁、方暹、张元简、赵师恕、董梦程、蔡念成、刘、吴泳、吴昌裔、黄师雍、黄振龙、陈如晦、梁祖康、曾成叔、陈象祖、方来、郑鼎新、李鉴、薛师邵、叶士龙、陈伦、熊刚大、家扌寅、李武伯、李晦、方丕父、袁俊明、叶真、赵必愿和宋斌共32人,其后李清馥《闽中理学渊源考》只有黄师雍、郑鼎新、陈如晦、李鉴、叶真和叶士龙6人,且均已出现在《勉斋学案》中。

应该说,32这个数字与史实相差甚远,因此,从相关史籍中搜寻其门人的事迹,通过钩沉索隐甚至是繁琐的考证,是扩展这项研究成果必不可少的工夫。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢国民政府最大谍报案:黄浚案显让蒋介石丧命

导语:1947年春,已双目失明的著名学者陈寅恪偶读《花随人圣庵摭忆》,想起已在十年前便因汉奸罪被处死的该书作者黄浚,有感而发,写下一首《丁亥

1947年春,已双目失明的著名学者陈寅恪偶读《花随人圣庵摭忆》,想起已在十年前便因汉奸罪被处死的该书作者黄浚,有感而发,写下一首《丁亥春日阅花随人圣庵笔记深赏其游旸台山看杏花诗因题一律》。

诗曰:

当年闻祸费疑猜,今日开编惜此才。

世乱佳人还作贼,劫终残帙幸余灰。

荒山久绝前游盛,断句犹牵后死哀。

见说旸台花又发,诗魂应悔不多来。

陈寅恪还题短跋于其后:“秋岳坐汉奸罪死,世人皆曰可杀。

然今日取其书观之,则援引广博,论断精确,近来谈清代掌故诸著作中,实称上品,未可以人废言也。

”

秋岳是黄浚的字。

黄浚是何许人也?为何一个汉奸的才华能让饱学鸿儒陈寅恪不避嫌疑地青睐有加?可见黄浚之才确非寻常之辈能望其项背。

黄浚,字秋岳,号哲维,生于福州一书香世家,其父黄彦鸿曾为清廷翰林。

黄浚被处决前系国民政府行政院简任高级机要秘书,此为仅次于秘书长之要职。

1937年8月26日,以叛国罪被判死,是抗战中最早被处决的汉奸。

黄浚自幼随外祖父读书,4岁识字,7岁能诗,因其早慧遂有“神童”之誉。

1902年,年仅18岁的黄浚12来到北京,就读于京师译学馆。

因其博学多才,颇为在京的陈宝琛、严复、林纾等福建同乡父执所赏

生活常识分享。

福州民间信仰在台湾的传播

林国清

【期刊名称】《炎黄纵横》

【年(卷),期】2009(000)001

【摘要】@@ 民间信仰是民间对地方神的信仰,与宗教是有一定区别的.福州地区最普遍的民间信仰有陈靖姑信仰、城隍信仰、泰山信仰、五帝信仰和尚书公信仰等等.既为民间信仰,那么它的传播途径也自然在于民间,其中最大规模的是移民的传播.自明代以后,福州不断有大规模或小规模的移民到台湾定居,于是福州的民间信仰就迅速传播到了台湾.下面就说陈靖姑信仰和城隍信仰在台湾的传播.

【总页数】3页(P23-25)

【作者】林国清

【作者单位】(Missing)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.民间信仰建筑及其构成元素分析——以福州近代民间信仰建筑为例 [J], 朱永春

2.民间信仰中的信息沟通与传播——基于对福建莆田民间信仰田野调查的思考 [J], 吴重庆

3.福州民间信仰在台湾的传播 [J], 林国清

4.民间信仰的“媒介化”传播及其意义——以海峡两岸妈祖文化的传播为例 [J], 连水兴

5.台湾民间信仰若干史事辨误——与台湾学者商榷 [J], 陈小冲

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

名家逸话选粹点评——民国福州《华报》榕医医话选评

肖诏玮;黄秋云;原丹;马榕花;林端宜;施志强;李君君;程保灯

【期刊名称】《光明中医》

【年(卷),期】2008(023)012

【摘要】医话,是中医交流和传授学术经验的重要论文形式之一,是医家用笔记或短文形式写成的临症体会、研究心得、传闻鉴故,以及有关医药问题的考证结论等著述。

医话历来是中医进行学术交流,开展流派争鸣的传统体裁,形式活泼,不拘格式,畅所欲言,喜闻乐见。

2006年我们承担福建省卫生厅重点课题——“福州历代中医特色研究”以来,查阅了《华报》(1930年12月18日-1937年6月2313),检索到清末民初福州名医散佚医话数则。

【总页数】2页(P1874-1875)

【作者】肖诏玮;黄秋云;原丹;马榕花;林端宜;施志强;李君君;程保灯

【作者单位】福州市中医院,350001;福州市中医院,350001;福州市中医院,350001;福州市中医院,350001;福建中医学院闽台中医药文化文献研究中心,福州,350108;福州市中医院,350001;福州市中医院,350001;福州市中医院,350001

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.民国安徽无为的医风医德医俗——读邢容钦《无为旧闻琐话》 [J], 钱之後

2.迟华基教授医话3则 [J], 王玉芳

3.《医话选粹》自序 [J], 干祖望

4.王少华医话八则 [J], 王淑善

5.读黄煌医话做经方传人——读《黄煌经方医话》有感 [J], 朱杰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。