教科版科学六年级下册第一单元第一课

- 格式:ppt

- 大小:3.42 MB

- 文档页数:19

教科版小学六年级下册科学第一单元教学设计第1课《放大镜》教学设计教学导航【教学目标】科学概念1、放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图像的功能,用放大镜观察物体能看到更多的细节。

2、放大镜广泛应用在人们生活生产的许多方面。

3、放大镜镜片的特点是透明和中间较厚(凸起)。

【教学重点】能正确使用放大镜观察物体的细微部分。

【教学难点】放大镜是“凸”“透”镜。

【教学准备】分组实验器材:放大镜(最好每个学生都能有一个放大镜,如果只能提供给学生一种放大镜,尽量放大倍数大一点)科学书或报纸上的照片、计算机或电视机屏幕。

柱形、球形的透明器皿、塑料薄膜、铁丝、普通玻璃片、平面镜片、水。

教师演示:不同放大倍数的放大镜、图片或课件(如放大镜镜片的结构等)。

【课时安排】1课时教学过程一、引入放大镜是我们在科学学习中经常用到的工具,我们会在什么时候用到它?我们曾用它观察过什么?有什么给你留下了深刻的印象?现在就让我们进行观察,看看有什么新的发现。

二、探究过程1.放大镜下的发现(1)教师出示桂花树叶和新闻纸,要求学生用眼睛观察并记录。

(2)出示放大镜,要求学生用放大镜观察桂花树叶和新闻纸。

(3)讨论:用眼睛看到的树叶和用放大镜看到的有什么不同?(4)有哪些细节是用放大镜才能观察到的?科学文件夹桂花树叶新闻纸用眼睛观察用放大镜观察用眼睛看到的桂花树叶和用放大镜看到的有什么不同?用眼睛看到的新闻纸和用放大镜看到的有什么不同?哪些细节是放大镜才能观察到的?(5)教师用幻灯片出示原始计算机、电视机屏幕图像。

讨论:在放大镜下的计算机、电视机屏幕图像是什么样的?2.它们是什么(1)教师出示书写纸(1号)、铅画纸(2号)、吸水纸(3号),让学生根据眼睛观察到的特点判断哪张是书写纸,哪张是铅画纸,哪张是吸水纸?(2)学生用放大镜观察书写纸、铅画纸、吸水纸的特征,并验证自己的猜测。

科学文件夹编号预测纸的种类用放大镜观察到的特征验证后确定的种类1)2)3)3.自制放大镜(1)教师出示烧瓶、烧杯、盐水瓶、塑料薄膜。

小学科学教科版六年级下册教案第一单元微小世界第一课放大镜教学目标:科学概念:放大镜能将物体的图像放大,使我们能看到物体的更多细节。

放大镜在我们的生活、生产等得到了广泛的运用。

发大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图像的功能;放大镜镜片的特点是透明和中间较厚,具有这样特点的物体都能放大物体。

过程与方法:会用放大镜观察物体,通过比较用肉眼观察和用放大镜观察的不同,认识放大镜放大的特点。

情感态度价值观:理解使用放大镜观察的意义;增强用放大镜观察身边世界的兴趣;认识到用肉眼观察大发明放大镜是人类的一大进步。

教学准备:1、分组实验材料:放大镜(最好能给每组学生准备几个不同放大倍数的放大镜),图片,圆柱形和球形的透明玻璃器皿。

平面镜片、塑料薄膜、水。

2、教师演示:不同放大倍数的放大镜、反映放大镜放大功能和结构的相关图片或课件。

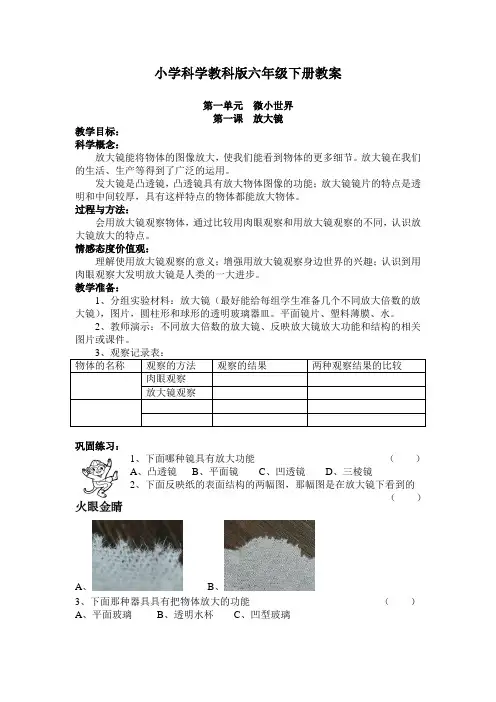

3、观察记录表:物体的名称观察的方法观察的结果两种观察结果的比较肉眼观察放大镜观察巩固练习:1、下面哪种镜具有放大功能()A、凸透镜B、平面镜C、凹透镜D、三棱镜2、下面反映纸的表面结构的两幅图,那幅图是在放大镜下看到的()A、B、3、下面那种器具具有把物体放大的功能()A、平面玻璃B、透明水杯C、凹型玻璃课外探究:分别肉眼和放大镜观察你喜欢的一种物体,看看有什么不同。

第二课:放大镜的放大倍数教学目标巩固练习:1、把放大镜放在有格子的纸上,可以看到10个格子,把放大镜拿起来看格子,可以看到5个格子。

请你算算下面放大镜的倍数2、放大镜放大倍数越大,放大镜的视野越();放大镜放大倍数越(),放大镜的视野越大。

3、放大镜的凸度越大,它的放大倍数越()。

课外拓展:用放大镜观察身边的物体,把你的发现记录在下面记录表上。

观察的物体我的发现第三课:放大镜下的昆虫世界教学目标:科学概念:用放大镜观察昆虫,了解昆虫触角、眼睛、翅膀上的一些用肉眼观察不到的结构特点。

过程和方法:能用放大镜观察昆虫身体结构的一些特点,能把观察的结果整理成观察报告。

科教版小学六年级下册科学第一单元知识点第一单元微小世界第一课、放大镜1、放大镜是(凸透镜),凸透镜具有(放大物体图像)的功能,用放大镜观察物体能看到(更多的细节)。

2、(放大镜)能把物体的图像(放大),显现人的肉眼看不清的(细微之处),使我们获得更多的(信息)。

(放大镜)广泛应用在人们生活生产的许多方面。

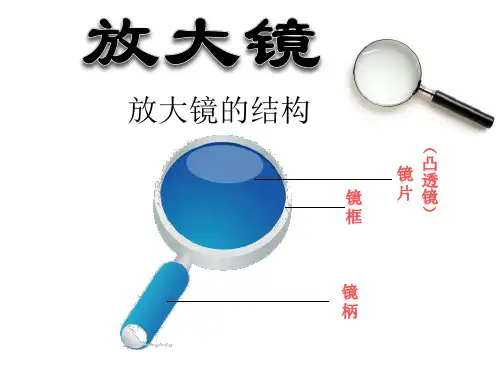

3、放大镜的构造:镜片、镜架(包括镜框和镜柄) 。

4、放大镜镜片的特点是:镜片(透明)和(中间较厚) (边缘薄)。

只要具有透明、中间较厚的结构( 比如加满水后的烧杯、烧瓶等),就具有同样的(放大) 功能。

5、透过放大镜看到的(面积或区域)叫做透镜的(视野)。

6、放大镜的放大倍数和(镜片的直径)没有关系,和(镜片的凸度)有关。

放大镜的(凸起程度越大),放大的倍数(也越大),视野(越少)。

(球形透明体) 放大倍数是最大的。

7、放大镜正确使用方法有(移动放大镜)和(移动被观察的物体)。

8、早在(一千多年前)人们就发明了放大镜。

人类最早使用的凸透镜就是用(透明水晶)琢磨而成。

在13世纪,英国一位主教格罗斯泰斯特最早提出放大装置的应用,他的学生(培根)根据他的建议,设计并制造出了能增进视力的(眼镜)。

9、人的视力最高可以看清楚(1/5)毫米大小的微小物体。

10、放大镜的镜片和能起放大作用的器具有的共同特点是(中间凸起),(透明),所以放大镜也叫(凸透镜)。

11、举例说明哪些工作需要经常用到放大镜?答: (1) 公安人员观察现场找到的纤维和指纹等; (2) 农业科技人员用来观察植物的花或种子,用它观察花蕊进行人工授粉; (3) 珠宝商鉴定珠宝; (4) 精密仪器修理工; (5) 电子产品检验,线路板检查用到放大镜。

(6)动物学家观察昆虫;(7)考古工作者研究文物。

第二课、放大镜下的昆虫世界1、昆虫的眼睛:昆虫的眼睛分(单眼)和(复眼)。

2、使用工具能够观察到许多用(肉眼)观察不到的(细节)。

如通过(放大镜)能观察到更多关于昆虫的细节:蝇的眼睛是(复眼) ;蟋蟀的耳朵在(足的内侧) ;蝴蝶翅膀上布满的彩色小鳞片是(扁平的细毛)。

教科版科学六年级下第一单元《微小世界》知识点第一课《放大镜》1.在放大镜和显微镜没有发明之前,人们只能用(眼、耳、鼻、舌、手)五种感觉器官探知世界。

2.哪些工作需要经常使用放大镜?答:需要用到放大镜的行业或人员有:公安侦查人员(寻找现场证据);仪器修理工(观察小型的零件);农业科技人员(观察花、种子、植物的结构);考古工作者(寻找古迹中的遗存);医生(观察病菌细菌);测绘人员(看地图)等。

3.怎样正确使用放大镜?答:方法有两种:①观察对象不动,人眼与观察对象之间距离不变,放大镜在物体与人之间来回移动;②把放大镜放在眼前,移动物体直至图像大而清楚。

4.放大镜的作用:答:放大镜能把物体的图像放大,显现人的肉眼看不清的细微之处,使我们获得更多信息。

放大镜应用已经有一千多年的历史了。

5.放大镜镜片的特点是(透明、中间厚、边缘薄)。

6.一个放大镜的放大倍数是(有限的)。

放大镜的放大倍数和(镜片的大小、材料)没有关系,和(镜片的凸度)有关,凸度越大,所成的像就(越大),看到的范围就(越小)。

7.为什么装满水的烧杯、烧瓶等玻璃器具也有放大图像的功能?答:因为这些器具和放大镜一样,都具有透明、中央厚、边缘薄的特点,凡是和放大镜的镜片有同样特点的器物,都具有放大功能。

8.通过观察我们知道电视机的屏幕其实是由(红、蓝、绿)三种颜色组成。

9.13世纪,英国的(格罗斯泰斯特)最早提出放大装置的应用。

(培根)设计并制造了增进视力的眼镜。

第二课《放大镜下的昆虫世界》1.使用工具能够观察到许多用(肉眼)观察不到的(细节)。

如通过(放大镜)能观察到苍蝇的(复眼)、蟋蟀的“耳朵”在(足的内侧)、蝴蝶的翅膀上布满彩色小鳞片是(扁平的细毛)。

蚜虫喜欢吸食嫩枝上的(汁液),蚜虫的大小如(针眼),蚜虫的天敌是(草蛉及其幼虫)。

2.昆虫的复眼虽然由许多小眼组成,(观察范围广),易于发现周围敌害,但它们的视力(远不如人类的好),蜻蜓可以看到1米-2米,苍蝇只能看到4厘米-7厘米。

教科版科学六年级下册第一单元第1课《放大镜》教学设计

A B C

(2)观察方法:

①看一看,摸一摸,观察比较不同放大倍数的放大镜的镜片有什么特

点?

②为了方便观察记录,现将镜片编号。

③可以将镜片的特点用简图加文字记录在表格中。

探究镜片中央凸起程度对放大倍数的影响

2.我的猜想:放大镜的放大倍数可能与有关;

我的实验计划:

验证结果:

我的反思:

我的发现:放大镜的放大倍数与有关?

思考:放大倍数越大,观察到的视野范围。

组内交流讨论:

全班汇报。

活动意图说明:学生通过观察比较和交流研讨,逐渐明晰放大镜的特点,以及影响放大镜放大倍数的因素。

实验过程中充分发展实践操作能力和合作学习能力。

环节三:研讨(指向目标1,2,3)

7.板书设计

放大镜

8.教后反思

(1)我的教学效果怎样:制定的学习目标定位是否准确?达成了几条?达成度大约是多少?学生的学习方式如何?学生的学习状态怎样?学生是否实现了发展?

(2)我的教学设计怎样:我的教学准备是否充分?是否处处为学生着想?学习过程设计是否适合我的学生?教学方法是否恰当?教学环节是否合理?

(3)我的教学机智怎样:是否对学生活动具有敏感性?能否迅速而正确的对课堂生成做出判断?能否采取恰当而有效的教育措施解决问题?。

第一单元微小世界1、放大镜【教学目标】科学概念1、放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图像的功能,用放大镜观察物体能看到更多的细节。

2、放大镜广泛应用在人们生活生产的许多方面。

3、放大镜镜片的特点是透明和中间较厚(凸起)。

过程与方法1、正确用放大镜观察物体。

2、比较用肉眼观察和用放大镜观察的不同。

情感态度价值观1、理解使用放大镜观察的意义。

2、增强用放大镜观察身边世界的兴趣。

3、认识到从肉眼观察到发明放大镜是人类的一大进步。

【教学重点】能正确使用放大镜观察物体的细微部分【教学难点】放大镜是“凸”“透”镜【教学准备】分组实验器材:放大镜(最好每个学生都能有一个放大镜,如果只能提供给学生一种放大镜,尽量放大倍数大一点)科学书或报纸上的照片、计算机或电视机屏幕。

柱形、球形的透明器皿、塑料薄膜、铁丝、普通玻璃片、平面镜片、水。

教师演示:不同放大倍数的放大镜、图片或课件(如放大镜镜片的结构等)。

【教学过程】一、为什么要用放大镜观察1、导入:师出示放大镜:“看,这是什么?”(生:放大镜)放大镜大家很熟悉,能否替放大镜来介绍一下自己——《我是放大镜》。

可以从放大镜的构造、作用、用途三个方面展开。

2、小组讨论交流放大镜的构造、作用、用途。

3、展示交流放大镜的构造——镜架、镜片(如果学生能说出凸透镜也可以)放大镜的作用——放大物体的像(可能学生会说“把物体放大”,提醒学生物体并未变大)放大镜的用途——我们用放大镜观察校园里的生物、实验中在老师指导下观察花、昆虫等。

它是视力不佳者的助视器,还适用于电子产品检验、线路板检验、集邮者欣赏鉴定邮票、珠宝商鉴定珠宝、公安人员用它观察指纹毛发纤维等、农技人员用它观察花蕊进行人工授粉等、制作微型工艺品的工匠工作时使用……4、让学生尽量充分地例举使用领域,交流后填写第2页的网状图。

二、放大镜下的新发现1、师:谁给大家演示一下放大镜的正确使用方法?请学生演示放大镜的使用方法。

根据学生的演示师讲解正确使用放大镜的两种方法:目、镜、物三者,目不动,镜动或物动。

《了解我们的住房》教案教材分析:《了解我们的住房》是教科版六年级下册第一单元《小小工程师》的第一课。

本课通过了解住房的结构、住房包含的系统和住房建造的过程来设计学习活动。

通过本节课的学习,学生大致知道住房的基本结构、必需系统以及建造的主要过程即可,从整体上对住房建造工程形成初步认知,为下节课学习《认识工程》奠定基础。

教学目标:1. 了解住房的种类和结构,能够简单描述不同类型住房的特点;2. 掌握住房的基本构造和材料,能够简单描述住房的建造过程;3. 提高学生的观察能力和分析能力,能够观察和分析住房的特点和问题;4. 培养学生的合作意识和创新意识,能够合作完成小组任务,提出改进住房的创新想法。

教学重点和难点:重点:住房的类型、结构和材料。

难点:住房的结构和建造过程。

学情分析:小学六年级学生已经具有一定的认知能力和想象力,但是他们对住房的建造过程和材料了解较少,需要通过丰富的教学活动来帮助他们理解。

教学过程:一、引入1. 教师出示一些住房的图片,让学生观察并描述。

教师可以在课前准备一些住房的图片,如独立式住房、联排式住房、多层住宅等,让学生观察并描述这些住房的外观、结构等特点。

2. 引导学生思考:我们住的房子有哪些种类?有哪些特点?教师可以通过提问的方式引导学生思考,让学生自己发现住房的种类和特点,鼓励学生发表自己的见解。

二、讲授1. 介绍住房的类型和结构,让学生理解不同类型住房的特点。

教师通过PPT、视频等多种方式,向学生介绍住房的类型和结构,如独立式住房、联排式住房、多层住宅等。

同时,让学生了解不同类型住房的特点,如独立式住房的独立性、联排式住房的紧凑性、多层住宅的高度等。

2. 介绍住房的材料和构造,让学生了解住房的建造过程。

教通过PPT、视频等多种方式,向学生介绍住房的材料和构造,如砖、混凝土、钢筋等。

同时,让学生了解住房的建造过程,如地基的打造、墙体的砌筑、屋顶的搭建等。

三、实践1. 分组任务:让学生分成小组,观察周围的住房,分析住房的结构和材料,并提出改进住房的创新想法。

教科版六年级科学下册1《厨房里的物质与变化》说课稿一. 教材分析《厨房里的物质与变化》这一课是教科版六年级科学下册的第一课。

教材以厨房为背景,让学生通过观察和实验,了解厨房中的物质和变化,培养学生的观察能力、实验能力和科学思维能力。

本节课的内容与学生的生活息息相关,能够激发学生的学习兴趣,同时,也为学生提供了丰富的操作活动的机会。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的科学知识,对物质和变化有一定的了解。

他们在课堂上能够进行观察和实验,能够表达自己的观察结果和思考。

但是,学生的科学思维能力和科学探究能力还有待提高,需要通过课堂上的教学活动,进一步培养和提高。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够观察和描述厨房中的物质和变化,了解物质和变化的基本特征。

2.过程与方法:学生通过观察、实验和思考,培养科学探究的能力。

3.情感态度价值观:学生培养对科学的兴趣和好奇心,认识科学在生活中的重要性。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能够观察和描述厨房中的物质和变化,了解物质和变化的基本特征。

2.教学难点:学生能够通过观察和实验,理解物质和变化的关系,培养科学探究的能力。

五. 说教学方法与手段在本节课中,我将采用观察法、实验法和讨论法进行教学。

观察法用于让学生观察厨房中的物质和变化,实验法用于让学生通过实验,亲身体验物质和变化的过程,讨论法用于让学生在小组内进行讨论,分享自己的观察和实验结果,互相学习和交流。

六. 说教学过程1.导入:通过让学生观察厨房中的物质,引出本节课的主题,激发学生的学习兴趣。

2.观察:学生观察厨房中的物质和变化,记录自己的观察结果。

3.实验:学生进行实验,观察和描述物质的变化过程,记录实验结果。

4.讨论:学生分组讨论,分享自己的观察和实验结果,互相学习和交流。

5.总结:教师引导学生总结物质和变化的基本特征,强化学生对知识的理解。

6.拓展:学生进行拓展活动,深入了解物质和变化的知识。

《科学》六年级下册笔记内容李大敏整理2011-2-19第一单元微小世界第一课放大镜一、为什么要用放大镜观察哪些工作需要经常使用放大镜?答:需要用到放大镜的行业或人员有:公安侦查人员(寻找现场证据);仪器修理工(观察小型的零件);农业科技人员(观察花、种子、植物的结构);考古工作者(寻找古迹中的遗存);医生(观察病菌细菌);测绘人员(看地图)等…二、放大镜下的新发现1、怎样正确使用放大镜?(P2)答:方法有两种:①观察对象不动,人眼与观察对象之间距离不变,放大镜在物体与人之间来回移动;②把放大镜放在眼前,移动物体直至图像大而清楚。

2、放大镜的作用:(P 3 )答:放大镜能把物体的图像放大,显现人的肉眼看不清的细微之处,使我们获得更多信息。

三、放大镜的特点1、放大镜镜片的特点是:透明、中央厚、边缘薄。

2、什么样的放大镜放大倍数比较大?答:放大镜的放大倍数与它的凸度有关,凸度越大的,放大倍数就越大。

3、为什么一些器具也有放大图像的功能?答:因为放大镜的特点是透明、中央厚边缘薄,凡是和放大镜的镜片有同样特点的器物,都具有放大功能。

4、人们为什么把放大镜又叫凸透镜?答:因为它的镜片中央凸起,且又是透明的四、13世纪,英国的格罗斯泰斯特最早提出放大装置的应用。

培根设计并制造了增进视力的眼镜。

第二课放大镜下的昆虫世界一、奇特的身体构造1、苍蝇的复眼:有几千个小眼组成,观察范围广,易于发现周围的敌害;2、昆虫的触角:是他们的“鼻子”,可以分辨各种气味,是嗅觉器官;3、蟋蟀的“耳朵”在头上吗? 不是,蟋蟀的耳朵长在足的内侧,可以迅速感知来自周围的动静。

4、蝴蝶的翅膀上的彩色鳞片,其实是扁平的细毛。

5、苍蝇落在竖直的光滑的玻璃上,不但不滑落而且还能爬行,主要和他的脚的构造有关。

二、蚜虫的天敌——草蛉(草蛉是怎样消灭蚜虫的?)草蛉的幼虫用“镰刀”勾住蚜虫,把尖尖的嘴刺入蚜虫的体内,只用大约20多秒就可以把蚜虫的体内的汁液吸食一空;草蛉还会把蚜虫的空壳背在自己的背上伪装自己。

新教科版科学六年级下册第1.1课《了解我们的住房》教案含教学反思一. 教材分析《了解我们的住房》是新教科版科学六年级下册第一单元第一课的内容。

本节课的主要内容是通过观察和分析不同类型的住房,了解住房的结构、功能以及设计原则。

教材通过丰富的图片和实例,引导学生认识各种不同的住房类型,从而激发学生对科学知识的兴趣,培养学生的观察能力和思考能力。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的生活经验,对住房有一定的了解。

但是,他们对不同类型的住房及其结构、功能的认识还比较片面,需要通过观察、思考和交流来丰富他们的认知。

此外,学生对科学知识的探究兴趣浓厚,通过本节课的学习,可以进一步培养他们的科学素养。

三. 教学目标1.让学生了解不同类型的住房,知道它们的结构、功能及设计原则。

2.培养学生观察、思考、交流的能力。

3.引导学生关注身边的科学,培养学生的科学素养。

四. 教学重难点1.重点:让学生了解不同类型的住房,知道它们的结构、功能及设计原则。

2.难点:培养学生观察、思考、交流的能力。

五. 教学方法1.观察法:让学生观察不同类型的住房,了解其结构、功能及设计原则。

2.讨论法:引导学生交流对不同类型住房的认识,分享自己的观点。

3.实践法:让学生动手操作,实际观察和体验不同类型的住房。

六. 教学准备1.图片:收集各种不同类型的住房图片。

2.视频:准备相关住房类型的视频资料。

3.实物:准备一些模型或实物,让学生实际观察和体验。

4.报告单:准备空白报告单,用于学生记录和总结。

七. 教学过程导入(5分钟)1.向学生提出问题:“你们知道生活中有哪些不同类型的住房吗?”2.让学生分享自己的观点,教师引导学生思考和讨论。

呈现(10分钟)1.向学生呈现各种不同类型的住房图片,让学生观察和分析。

2.引导学生关注住房的结构、功能及设计原则。

操练(15分钟)1.让学生分组,每组选择一种住房类型,进行观察和分析。

2.学生通过讨论,总结所观察到的住房结构、功能及设计原则。

新改版教科版六年级下册科学全册知识点第一单元《小小工程师》第1课了解我们的住房1.工程是为了满足我们的需要,设计和使用技术,解决实际问题和制造产品的活动。

2.住房的基本结构包括门窗、梁、墙体、楼板、房顶等。

3.住房的基本系统包括供水系统、供暖系统、采光系统和电路系统等。

4.住房建造过程中要经历明确任务、选址、设计、建造、验收等几个重要阶段。

第2课认识工程1.港珠澳大桥能为港珠澳大湾区的政治、经济、文化、交通发展带来强劲的动力。

2.工程的限制条件包括时间、费用、可用材料、环境、抵抗自然界的破环能力等。

3.港珠澳大桥会受船舶航道和香港机场的影响,解决的办法是建造海底隧道。

4.隧道与桥梁之间需要岛屿连接,但这片海域没有可用自然岛屿,解决的办法是修建人工岛屿。

5.建岛的海床有淤泥,机械会滑出,移走淤泥又会对海洋造成毁灭性污染,解决的办法是用圆钢管围岛。

6.工程建设的一般步骤包括:明确一个要解决的问题、在限制条件下进行设计、制作一个模型(方案)、测试模型、评估改进、实施建设。

7.工程利用了大量技术成果,建设工程的过程中遇到的难题也推动了技术的发展。

技术与工程是相互促进、相辅相成的关系。

第3课建造塔台1.塔台竞标标书包括建塔位置、使用材料、塔的设计、成本预算、人员分工和时间分配等内容。

2.塔的设计需要考虑塔高、塔型、实用性和安全性等因素。

3.工程设计和竞标的关键是如何实现项目安全性和项目成本的和谐统一。

4.考虑楼梯、栏杆的细节有助于竞标成功。

5.项目成本包括材料成本、人工成本、时间成本。

6.项目安全性包括稳固程度、承重能力、抗风能力、抗震能力等。

7.标书可以用文字、画图、标注等多种形式表达。

第4课设计塔台模型1.建立模型是工程设计中的重要环节,工程师常通过模型来测试他们的设计。

2.制作塔台模型需要经过设计、制作、测试、评估和改进等过程。

3.为避免倾斜,塔台整体应该上小下大,上轻下重。

4.三角形更加稳固,在塔台模型设计中我们要多设计三角形来保证塔台模型的稳固和承重能力。