急、慢性肾衰竭鉴别诊断及治疗原则

- 格式:ppt

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:44

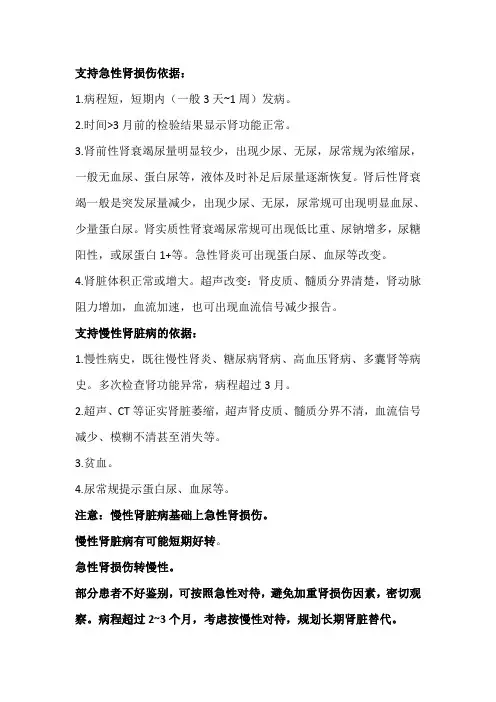

支持急性肾损伤依据:

1.病程短,短期内(一般3天~1周)发病。

2.时间>3月前的检验结果显示肾功能正常。

3.肾前性肾衰竭尿量明显较少,出现少尿、无尿,尿常规为浓缩尿,一般无血尿、蛋白尿等,液体及时补足后尿量逐渐恢复。

肾后性肾衰竭一般是突发尿量减少,出现少尿、无尿,尿常规可出现明显血尿、少量蛋白尿。

肾实质性肾衰竭尿常规可出现低比重、尿钠增多,尿糖阳性,或尿蛋白1+等。

急性肾炎可出现蛋白尿、血尿等改变。

4.肾脏体积正常或增大。

超声改变:肾皮质、髓质分界清楚,肾动脉阻力增加,血流加速,也可出现血流信号减少报告。

支持慢性肾脏病的依据:

1.慢性病史,既往慢性肾炎、糖尿病肾病、高血压肾病、多囊肾等病史。

多次检查肾功能异常,病程超过3月。

2.超声、CT等证实肾脏萎缩,超声肾皮质、髓质分界不清,血流信号减少、模糊不清甚至消失等。

3.贫血。

4.尿常规提示蛋白尿、血尿等。

注意:慢性肾脏病基础上急性肾损伤。

慢性肾脏病有可能短期好转。

急性肾损伤转慢性。

部分患者不好鉴别,可按照急性对待,避免加重肾损伤因素,密切观察。

病程超过2~3个月,考虑按慢性对待,规划长期肾脏替代。

慢性肾衰竭

1.急性肾衰竭

(1)肾前性少尿:患者发病前有容量不足,体液丢失等病史,体检发现皮肤和粘膜干燥,低血压,颈静脉充盈不明显,应首先考虑肾前性少尿,可试用输液或高渗液或可注射袢性利尿药,如果血压恢复正常,尿量增加,则支持肾前性少尿诊断。

(2)肾后性尿路梗阻:患者有结石,肿瘤或前列腺肥大病史,突发完全无尿或间歇性无尿,超声显像和X线检查等可帮助确诊。

(3)肾性急性肾衰竭:肾性急性肾衰竭可见于急进性肾小球肾炎、急性间质性肾炎等以及全身性疾病的肾损害如狼疮肾炎、过敏性紫癜性肾炎等,此外,系统性血管炎、血栓性微血管病、恶性高血压等也会引起,通常根据各种疾病所具有的特殊病史、临床表现、化验异常及对药物治疗的反应可作出鉴别诊断,肾活检可帮助鉴别。

2.慢性肾衰竭基础上的急性肾衰竭:患者有慢性肾衰竭的基础病变,当遇到容量不足,体液丢失,感染,劳累,应用肾毒性药物等诱因后肾功能在短期内急骤恶化。

3.多种病因可以导致慢性肾衰竭:

(1)糖尿病肾病致慢性肾衰竭:常见于糖尿病病史超过10年的患者,后期并发慢性肾衰竭。

(2)高血压肾小动脉硬化,进一步导致肾实质缺血及肾单位不断减少,并发慢性肾衰竭。

(3)肾小球肾炎致慢性肾衰竭:患者有多年肾炎病史,病变缓慢进展至慢性肾衰竭。

(4)肾小管间质病变(慢性肾盂肾炎、慢性尿酸性肾病、梗阻性肾病、药物性肾病等)致慢性肾衰竭;患者有多年肾小管间质病变病史,病变缓慢进展,最终发展至慢性肾衰竭。

(5)肾血管病变致慢性肾衰竭:长期肾脏血管病变导致肾小球硬化,肾小管萎缩及肾间质纤维化,最终发展至慢性肾衰竭等。

可借助于影像学检查(如B 超,CT等)或肾图检查结果进行分析,如双肾明显缩小,或肾图提示慢性病变,则支持该诊断。

急慢性肾衰竭鉴别诊断及治疗原则一、急慢性肾衰竭的鉴别诊断1.肾小球滤过率的变化:肾小球滤过率可以通过测量血清肌酐、血清尿素氮和尿肌酐清除率来评估。

急性肾衰竭的特征是血肌酐和尿素氮的迅速上升,尿肌酐清除率显著降低。

慢性肾衰竭的特征是血肌酐和尿素氮缓慢上升,尿肌酐清除率逐渐降低。

2.肾小管功能的变化:肾小管功能可以通过测量尿液的浓度和稀释能力来评估。

急性肾衰竭时,由于肾小管的损伤,尿液浓度下降,尿液稀释能力降低。

慢性肾衰竭时,尿液浓度正常或略高于正常范围,尿液稀释能力正常或轻度降低。

通过综合分析肾小球滤过率和肾小管功能的变化,可以进行急慢性肾衰竭的鉴别诊断。

二、急慢性肾衰竭的治疗原则1.对原发病的治疗:2.营养支持:肾衰竭患者常伴有食欲不振、消化吸收障碍和代谢紊乱,营养支持对于维持患者营养平衡和肾功能的正常运转非常重要。

建议采用高蛋白质、低脂肪、低盐、低磷的饮食,避免过度肠内外蛋白质丧失。

3.液体管理:根据患者具体情况,合理控制液体的摄入量和排出量。

对于急性肾衰竭患者,通常需要控制液体摄入量,防止液体负荷过重;对于慢性肾衰竭患者,通常需要考虑补液和利尿的平衡,注意防止脱水和电解质紊乱。

4.控制高血压和糖尿病:高血压和糖尿病是导致急慢性肾衰竭的常见病因,需要积极控制血压和血糖水平。

常用的治疗药物包括血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、钙通道阻滞剂等。

5.透析治疗:对于急性肾衰竭患者,尤其是病情严重的患者,可能需要进行急性透析治疗,以帮助清除体内的代谢废物和维持体液平衡。

而对于慢性肾衰竭患者,可能需要长期的血液透析或腹膜透析治疗,以取代肾脏的排泄功能。

综上所述,对于急慢性肾衰竭的鉴别诊断,主要从肾小球滤过率和肾小管功能的变化入手;对于治疗原则,主要包括对原发病的治疗、营养支持、液体管理、控制高血压和糖尿病以及透析治疗等方面的综合考虑。

然而,具体的治疗方案应根据患者的具体情况来制定,需要专业医生的指导。

第三章病例分析——慢性肾衰竭慢性肾衰竭概念慢性肾衰竭(CRF)指各种慢性肾脏病进行性进展,引起肾单位和肾功能进行性不可逆的丧失,导致以代谢产物和毒物潴留,水、电解质和酸碱平衡紊乱,以及内分泌失调为特征的临床综合征。

正常肾功能临床表现早期常无明显临床症状,仅存在肾小球滤过率降低。

直到晚期大部分肾功能丧失后才出现临床症状。

(一)胃肠道食欲减退,晨起恶心、呕吐是尿毒症常见的早期表现。

晚期呼出气体中有尿味和金属味,可有消化道出血。

(二)心血管系统1.高血压和左心室肥大高血压是慢性肾衰竭患者最常见的并发症。

左心室肥厚或扩张型心肌病是慢性肾衰竭患者最危险的心血管并发症。

2.冠状动脉粥样硬化和周围血管病3.充血性心力衰竭慢性肾衰竭患者重要的死亡原因之一。

4.心包炎早期表现为随呼吸加重的心包周围疼痛,伴有心包摩擦音,随病情进展出现心包积液甚至心包填塞。

(三)血液系统1.贫血主要表现为正细胞、正色素性贫血。

2.出血倾向常表现为鼻衄,月经量增多,术后伤口出血,胃肠道出血,皮肤瘀斑等。

(四)呼吸系统可发生肺充血和水肿,X线以双侧肺门毛细血管周围充血形成的“蝶翼”样改变为特征,称为“尿毒症肺”。

可发生尿毒症性胸膜炎。

(五)神经肌肉改变可表现为尿毒症性脑病和周围神经病变。

(六)皮肤表现瘙痒是尿毒症常见的难治性并发症。

(七)骨骼系统慢性肾脏病引起的骨骼病变称为肾性骨病或肾性骨营养不良。

1.高转化性骨病表现为纤维囊性骨炎,伴有PTH水平增高。

2.低转化性骨病早期表现为骨软化症,逐渐发展为无力型骨病。

(八)内分泌和代谢紊乱晚期常合并甲状腺功能低下,女性患者闭经,不孕,男性患者阳痿,精子缺乏和精子发育不良。

(九)感染可表现为呼吸系统,泌尿系统及皮肤等部位各种感染。

(十)代谢性酸中毒多数尿毒症患者代谢性酸中毒不重,pH值很少低于7.35。

(十一)水、电解质平衡失调可出现水钠潴留,钾平衡紊乱,低钙血症,高磷血症等。

实验室和辅助检查(一)血常规和凝血功能检查正细胞正色素性贫血;血小板计数及凝血时间正常,出血时间延长、血小板第三因子活性下降、血小板聚集和粘附功能障碍,但PT、APTT一般正常。