21.1 算术平均数与加权平均数(第2课时 用计算器求算术平均数)

- 格式:ppt

- 大小:2.43 MB

- 文档页数:13

北师大版数学八年级上册《算术平均数与加权平均数》说课稿2一. 教材分析北师大版数学八年级上册《算术平均数与加权平均数》这一节,是在学生已经掌握了算术平均数、加权平均数的概念和求法的基础上进行讲解的。

通过这一节的学习,使学生能更好地理解平均数的含义及其在实际问题中的应用,培养学生解决实际问题的能力。

教材从实际问题出发,引出了算术平均数和加权平均数的概念,并通过例题使学生掌握了它们的求法。

接着,教材通过练习题,使学生能够灵活运用所学知识解决实际问题。

在这一过程中,教材注重了知识的形成过程,使学生在学习过程中能够体会到数学的价值。

二. 学情分析在教学之前,我们对学生进行了学情分析。

从分析结果来看,大部分学生已经掌握了算术平均数、加权平均数的概念和求法,但少数学生对这些概念的理解还比较模糊,求法也不够熟练。

此外,学生在解决实际问题时,往往不能将所学知识灵活运用,这是我们需要重点关注的问题。

三. 说教学目标根据教材和学情分析,我们制定了以下教学目标:1.使学生理解算术平均数和加权平均数的概念,掌握它们的求法。

2.培养学生解决实际问题的能力,提高学生运用所学知识解决实际问题的水平。

3.培养学生合作学习的习惯,提高学生的团队协作能力。

四. 说教学重难点根据教材和学情分析,我们确定了以下教学重难点:1.算术平均数和加权平均数的概念及其求法。

2.如何引导学生将所学知识运用到实际问题中。

五. 说教学方法与手段为了实现教学目标,突破教学重难点,我们采用了以下教学方法与手段:1.采用问题驱动法,引导学生通过解决实际问题,掌握算术平均数和加权平均数的概念及其求法。

2.采用案例分析法,使学生能够将所学知识运用到实际问题中。

3.利用多媒体教学手段,展示典型案例,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程教学过程分为以下几个环节:1.导入:通过一个实际问题,引出算术平均数和加权平均数的概念。

2.新课讲解:讲解算术平均数和加权平均数的定义及其求法。

20.1.1 平均数(第2课时)一、内容和内容解析1.内容根据频数分布求加权平均数,用计算器求加权平均数.2.内容解析在平均数第一课时的学习中,学生理解了算术平均数、加权平均数的意义,认识了权的表现形式及作用,能解决一些有关平均数的问题.本节课进一步引导学生在不同的情况下灵活运用加权平均数来分析数据的集中趋势.在求n个数据的算术平均数时,如果有若干个数据多次重复,这组数据的算术平均数就可看成求k个不同的数据的加权平均数;一般的计算器都有统计功能,在解决生活中的统计问题时能简化运算.如果已知一组数据的频数分布,在表示这组数据的集中趋势时,由于不知道原始数据,权与数据需要重新确认,可用组中值代替这组数据中每个数的值,用频数表示相应组内数据的权,近似地计算一组数据的平均数,所以,求出的加权平均数是一个近似的估计值.基于以上分析,本节课的教学重点是:根据频数分布求加权平均数的近似值.二、目标和目标解析1.目标(1)理解算术平均数的简便算法与加权平均数的一致性,会用计算器求加权平均数;(2)会根据频数分布计算加权平均数,理解它所体现的统计意义,发展数据分析能力.2.目标解析目标(1)是让学生会用加权平均数求n个数据(有若干个数据多次重复)的算术平均数,会灵活应用它解决实际问题;会用计算器求加权平均数,体会利用计算器求平均数的快捷和方便.目标(2)要求学生能根据一组数据的频数分布,将组中值看成数据,频数看成权来计算加权平均数,反映这些数据的集中趋势,并用统计的思维来解释其实际意义,发展数据分析观念.三、教学问题诊断分析经过第一课时的学习后,学生会依据具体的数据及相应的权计算加权平均数,但当数据是以频数分布的形式呈现时,由于分组后没有了具体数据,所以,当数据分布较为平均时,要用组中值代替一组数据中每个数据的值,再将频数视为权来计算加权平均数,而且这种计算方式得到的加权平均数是一个近似的估计值,这一点学生可能不容易理解.基于以上分析,本节课的教学难点是:根据频数分布求加权平均数.四、教学过程设计1.创设情境 提出问题问题1 某跳水队有5个运动员,他们的身高(单位:cm )分别为156,158,160,162,170.试求他们的平均身高.师生活动:学生计算,教师引导学生回顾算术平均数的意义:12n x x x x n +++=L . 设计意图:复习算术平均数的概念,为问题2的解决提供铺垫.问题2 某跳水队为了解运动员的年龄情况,作了一次年龄调查,结果如下:13岁8人,14岁16人,15岁24人,16岁2人.求这个跳水队的运动员的平均年龄(结果取整数).追问1 有没有更简便的算法?追问2 计算过程能否看作加权平均数的计算过程?若能,请指出数据及相应的权. 师生活动:学生提供算法,师生共同计算,教师板书计算过程:13814161524162816242x =×+×+×+×+++≈14(岁).若学生不能直接用简便方式处理,则教师通过追问引导,学生通过观察、分析后回答,得出结论:在求n 个数的平均数时,如果x 1出现f 1次,x 2出现f 2次,···,x k 出现f k 次(这里f 1+f 2+··· f k =n ),那么这n 个数的平均数1122x f x f x f x n +=L + +k k也叫做x 1,x 2,···,x k 这k 个数的加权平均数,其中f 1,f 2,···,f k 分别叫做x 1,x 2,···,x k 的权.设计意图:当参与运算的数据较多时,计算平均数的过程较繁,需要用简便的方法得到平均数的结果(通过追问1引导);追问2让学生从形式上认同这种简便算法就是加权平均数的计算方式,进一步明晰数据及相应的权,理解算术平均数简便算法与加权平均数算法具有一致性.2.合作探究 理解新知问题3 为了解5路公共汽车的运营情况,公交部门统计了某天5路公共汽车每个运行班次的载客量,得到下表,这天5路公共汽车平均每班的载客量是多少?(结果取整数)追问1 请分析表中的数据,组中值是怎样得到的?追问2 第二组数据的频数5的实际意义是什么?追问3 如果每组数据在本组中分布较均匀,各组数据的平均值和组中值有什么关系? 追问4 各组数据中的载客量可近似地用什么表示?相应的数据的权是什么?师生活动:学生分析频数分布表中的数据,先独立思考,后通过小组合作互助解决;教师通过四个追问层层深入的引导学生明确数据及相应的权,最后用加权平均数解决这个问题,在活动中,教师要关注学生对“用组中值代替各组数据中数的值”的理解.说明:若学生对追问3理解有困难,则可以第三组数据为例说明,它的范围是41≤x ≤61,共有20个数据,若分布较为平均,41、42、43、44、 ··· 、60个出现1次,那么这组数据的平均值为41426020L +++=50.5≈51.即当数据分布较为平均时组中值近似等于它的平均数.因此这天5路公共汽车平均每班的载客量是113315512071229118111153520221815x ×+×+×+×+×+×+++++≈73(人).设计意图:追问1、2让学生独立得出,并明确频数与权有相同的作用;追问3、4引导学生得到每组数据的组中值可代表这组数据中每个数,从而找到求加权平均数时的数据及相应的权,并理解它的合理性;让学生体会到,在这个问题的分析过程中,由于不知道原始数据,因此求出的加权平均数是一个近似的估计值.活动:请用计算器的统计功能,验算加权平均数的计算结果.师生活动:教师为学生示范计算器的使用过程,学生模仿(或学生自主阅读说明书),并通过计算器验算所计算的结果.设计意图:学生学习使用计算器的统计功能求平均数的方法,体会利用计算器求平均数的快捷和方便.3.例题展示应用新知例为了解全班学生做课外作业所用时间的情况,老师对学生做课外作业所用时间进行调查,统计情况如下表,求该班学生平均每天做课外作业所用时间(结果取整数,可使用计算器).师生活动:教师出示例题,指导学生阅读分析,教师板书解题过程.在活动中教师应关注学生能否主动求出各组数据的组中值,再计算加权平均数.设计意图:进一步规范据频数分布表求加权平均数的近似值的解题格式,体会这种统计方式解决实际问题的合理性.4.学会应用巩固新知完成教科书第115面练习题.设计意图:巩固本节内容.练习1用加权平均数简便计算一组数据的平均数;练习2要求学生从统计图中收集信息,找出数据及相应的权,灵活运用加权平均数解决实际问题,两题都可用计算器计算或验证,培养学生运用计算器的统计功能解决实际问题的能力.5.归纳小结教师与学生一起回顾本节课所学的主要内容,并请学生回答以下问题:(1)当一组数据中有多个数据重复出现时,如何简便的反映这组数据的集中趋势?(2)据频数分布求加权平均数时,你如何确定数据与相应的权?试举例说明.设计意图:问题(1)使学生明白算术平均数简便算法与加权平均数算法是一致的;问题(2)引导学生回顾频数分布表中数据及相应权的确定方法,并举例说明平均数的求法,近一步理解平均数的统计意义.6.布置作业教科书习题20.1第1,6题.五、目标检测设计1.为了调查某一路口某时段的汽车流量,记录了15天同一时段通过该路口的汽车辆数,其中有2天是142辆,2天是145辆,6天是156辆,5天是157辆,那么这15天通过该路口汽车平均辆数为____辆.设计意图:考查学生对算术平均数的简便算法的掌握情况.2.为了解全班50名同学的参加课外体育锻炼的情况,王老师调查后得到他们在某一天各自参加课外运动时间的数据,结果如图,根据此条形图估计这一天全班同学平均参加课外体育锻炼的时间为____小时.设计意图:考查学生从统计图中获取信息,并用加权平均数解决实际问题的能力.3.某校数学兴趣小组举行了一次数学竞赛,分段统计参赛同学的成绩,52名学生的成绩如下表:(分数均为整数,满分为100分)分数段/分61~70 71~80 81~90 90~100人数/人 5 20 15 12这次数学竞赛的平均成绩是多少?设计意图:考查学生灵活运用加权平均数描述分组数据,反映其集中趋势并解决实际问题的能力.。

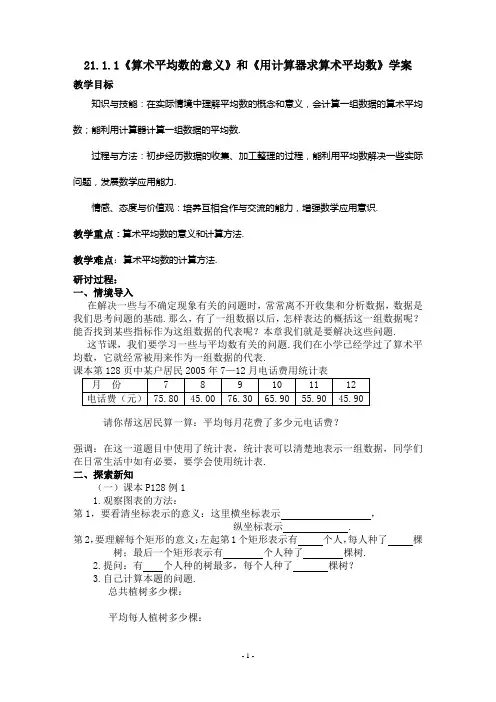

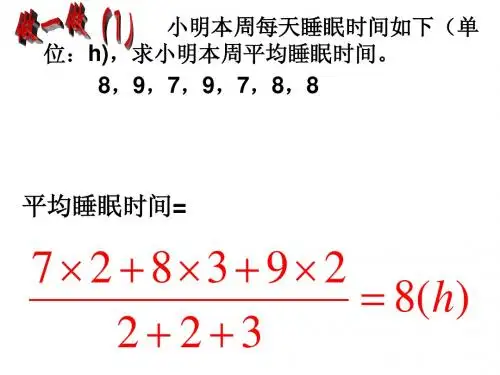

21.1.1《算术平均数的意义》和《用计算器求算术平均数》学案教学目标知识与技能:在实际情境中理解平均数的概念和意义,会计算一组数据的算术平均数;能利用计算器计算一组数据的平均数.过程与方法:初步经历数据的收集、加工整理的过程,能利用平均数解决一些实际问题,发展数学应用能力.情感、态度与价值观:培养互相合作与交流的能力,增强数学应用意识.教学重点:算术平均数的意义和计算方法.教学难点:算术平均数的计算方法.研讨过程:一、情境导入在解决一些与不确定现象有关的问题时,常常离不开收集和分析数据,数据是我们思考问题的基础.那么,有了一组数据以后,怎样表达的概括这一组数据呢?能否找到某些指标作为这组数据的代表呢?本章我们就是要解决这些问题.这节课,我们要学习一些与平均数有关的问题.我们在小学已经学过了算术平均数,它就经常被用来作为一组数据的代表.课本第128页中某户居民2005年7—12月电话费用统计表月份7 8 9 10 11 12电话费(元)75.80 45.00 76.30 65.90 55.90 45.90 请你帮这居民算一算:平均每月花费了多少元电话费?强调:在这一道题目中使用了统计表,统计表可以清楚地表示一组数据,同学们在日常生活中如有必要,要学会使用统计表.二、探索新知(一)课本P128例11.观察图表的方法:第1,要看清坐标表示的意义:这里横坐标表示,纵坐标表示 .第2,要理解每个矩形的意义:左起第1个矩形表示有个人,每人种了棵树;最后一个矩形表示有个人种了棵树.2.提问:有个人种的树最多,每个人种了棵树?3.自己计算本题的问题.总共植树多少棵:平均每人植树多少棵:4.思考:植树总量、植树量的平均数和人数这三者之间的数量关系.(二)课本P128例21.先看懂分布图,然后分析解题思路:先通过已知的(1)班人数(40人)及图中所反映出的百分比算出全年级的人数:初二年级每班平均人数:然后再按每班人数在年级中所占的位次比算出每班的人数.初二(2)班人数:初二(3)班人数:初二(4)班人数:初二(5)班人数:绘制条形统计图:3.思考:在你所绘制的条形统计图中画出一条代表平均人数40的水平线,图中代表各班人数的五个条形,有的位于这条线的上方,有的位于它的下方.想一想,水平线上方超出部分之和与下方不足部分之和在数量上有什么关系?总结:因为平均数是 ,如果把超出的部分记为正数,不足的部分记为负数,那么它们之和应该为 .练习:课本第130页练习;第131页练习(三)用计算器求算术平均数1.用计算器计算平均数的方法以课本第128页中某户居民2005年7—12月电话费这组数据为例,用计算器计算平均数的按键顺序:你还可以根据计算器使用说明书动手试一试,怎样修改已经输入的数据,怎样简便地输入多个相同数据.2.计算器使用提示不同型号的计算器按钮的标识不一样,使用方法应以说明书为准. 练习:课本第131页练习三、小结 1.怎样看各种图与表;2.算术平均数的计算原理四、作业 课本第138页习题21.1第3、4题.1.小亮家上个月支出伙食费用800元,教育费用200元,其他费用500元,本月小亮家这三项费用分别增长了10%,30%和20%,小亮家本月的总费用比上个月增长的百分比是多少?2.某校举行黑板报评比,由参加评比的10个班各派一名同学担任评委,每个班的黑板报得分取各个评委所给分值的平均数,下面是各评委给八年级(4)班黑板报的分数:评委编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 评分 8.2 8.5 8.4 8.6 6.2 10 8.4 8.6 8.58.2(1)该班的黑板报的得分是多少?此得分能否反映其设计水平?(2)在这10个评委中,你认为哪几号评委给出了异常分?教学反思:21.1.3《加权平均数》第1课时 学案教学目标知识与技能:在具体情境中理解加权平均数的概念,体会“权”的意义,知道算术平均数与加权平均数的联系与区别;会进行加权平均数的计算。

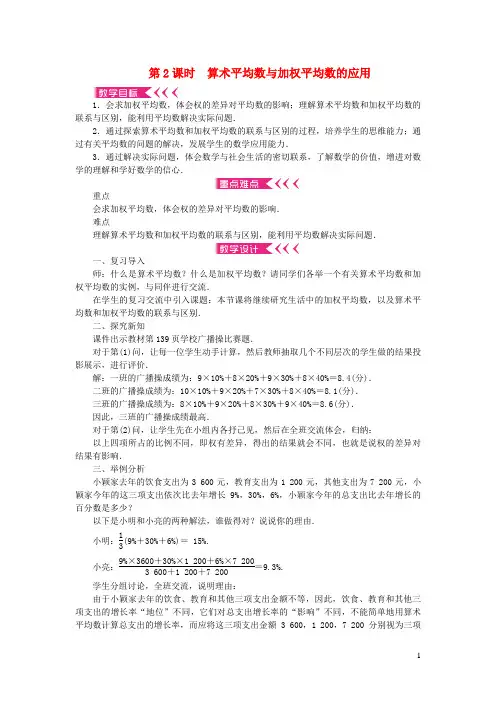

第2课时 算术平均数与加权平均数的应用1.会求加权平均数,体会权的差异对平均数的影响;理解算术平均数和加权平均数的联系与区别,能利用平均数解决实际问题.2.通过探索算术平均数和加权平均数的联系与区别的过程,培养学生的思维能力;通过有关平均数的问题的解决,发展学生的数学应用能力.3.通过解决实际问题,体会数学与社会生活的密切联系,了解数学的价值,增进对数学的理解和学好数学的信心.重点会求加权平均数,体会权的差异对平均数的影响. 难点理解算术平均数和加权平均数的联系与区别,能利用平均数解决实际问题.一、复习导入师:什么是算术平均数?什么是加权平均数?请同学们各举一个有关算术平均数和加权平均数的实例,与同伴进行交流.在学生的复习交流中引入课题:本节课将继续研究生活中的加权平均数,以及算术平均数和加权平均数的联系与区别.二、探究新知课件出示教材第139页学校广播操比赛题.对于第(1)问,让每一位学生动手计算,然后教师抽取几个不同层次的学生做的结果投影展示,进行评价.解:一班的广播操成绩为:9×10%+8×20%+9×30%+8×40%=8.4(分). 二班的广播操成绩为:10×10%+9×20%+7×30%+8×40%=8.1(分). 三班的广播操成绩为:8×10%+9×20%+8×30%+9×40%=8.6(分). 因此,三班的广播操成绩最高.对于第(2)问,让学生先在小组内各抒己见,然后在全班交流体会,归纳:以上四项所占的比例不同,即权有差异,得出的结果就会不同,也就是说权的差异对结果有影响.三、举例分析小颖家去年的饮食支出为3 600元,教育支出为1 200元,其他支出为7 200元,小颖家今年的这三项支出依次比去年增长9%,30%,6%,小颖家今年的总支出比去年增长的百分数是多少?以下是小明和小亮的两种解法,谁做得对?说说你的理由.小明:13(9%+30%+6%)= 15%.小亮:9%×3600+30%×1 200+6%×7 2003 600+1 200+7 200=9.3%.学生分组讨论,全班交流,说明理由:由于小颖家去年的饮食、教育和其他三项支出金额不等,因此,饮食、教育和其他三项支出的增长率“地位”不同,它们对总支出增长率的“影响”不同,不能简单地用算术平均数计算总支出的增长率,而应将这三项支出金额 3 600,1 200,7 200分别视为三项支出增长率的“权”,从而求出总支出的增长率所以小亮的解法是对的.四、练习巩固1.教材第139页“议一议”.2.教材第140页“随堂练习”第1,2题.注意事项:对学生的解题过程和结果做适当的评价,特别要关注中下等生,对他们点点滴滴的进步都要给予鼓励.五、小结师:说说算术平均数与加权平均数有哪些联系与区别?教师引导学生比较、议论、交流、总结出结论:算术平均数是加权平均数各项的权都相等的一种特殊情况,即算术平均数是加权平均数,而加权平均数不一定是算术平均数.由于权的不同,导致结果不同,故权的差异对结果有影响.六、课外作业教材第140~141页习题6.2的第1~6题.数学学习不能单纯依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索、合作交流是学生学习数学的重要方式.本节课的几个教学环节通过想一想、议一议、做一做等数学活动来引导学生探索和交流,体会权的差异对平均数的影响,认识算术平均数和加权平均数的联系与区别.在改变学生学习方式的同时让学生增强数学的应用意识,了解数学的价值,提高思维能力,增进学好数学的信心.一、常量与变量在一个变化过程中,数值保持不变的量叫常量,数值发生改变的量叫变量。

§21.1 算术平均数与加权平均数第一课时21.1.1算术平均数的意义学习目标:1、知道平均数的意义,会计算一组数据的算术平均数。

2、学会根据统计图计算平均数。

3、能利用算术平均数解决一些实际问题。

学习过程:一、读一读:自学课本第128-130页,思考下列问题后小组交流讨论。

1、算术平均数的计算公式是。

2、怎样观察统计图表,使用统计表有什么好处?3、例1中求平均数为什么不能这样计算:每个人的种树数量3、4、5、6、7、÷(棵)?8棵的都有,所以平均的种树量为:(345678)6 5.5+++++=4、植树总量、植树量的平均数与人数之间有什么关系?5、例2中各扇形的百分比有什么关系?二、查一查:1、数据5,6,3,9,7的平均数是。

2________分.3、已知下面的一组数据:1,7,10,8,x,6,0,3,它们的平均数是5,那么x等于()A、6B、5C、4D、34、为了增强市民的环保意识,某初中八年级(二)班的50名学生在星期天调查了各自家庭丢弃旧塑料袋的情况.统计数据如下表:请根据以上数据回答:⑴50户居民每天丢弃废旧塑料袋的平均个数是_____个. ⑵该校所在的居民区有1万户,则该居民区每天丢弃的废旧塑料袋约____万个. 三、学一学:自学下面例题,注意总结解题思路与方法。

例:若一组数据54321x ,x ,x ,x ,x 的平均数是12,那么另一组数据11,x +22,x +33,x +44,x +5x 5+的平均数是多少?分析:平均数是将各个数据的和除以数据的个数求得的,因此,我们可以先求出已知数据的总数,再找出另一组数据与它的联系,从而求解.解:因为123455x x x x x ++++=12.所以12345x x x x x ++++=60.所以12345123455x x x x x +++++++++=12345155x x x x x +++++=60155+=15.四、练一练:完成后小组交流,每组指派一人展示。