地下水的补给排泄与径流

- 格式:pdf

- 大小:787.56 KB

- 文档页数:3

3.4.1 含水岩组与富水性1、含水岩组根据地层岩性或相似及组合特征,赋存空间等,将勘查区及其周围划分为松散岩、碎屑岩类二类含水岩组。

松散岩类含水岩组由第四系残坡积层粘土组成;碎屑岩类含水岩组由下三统,中三叠百蓬组的砂岩、泥岩、粉砂岩组成。

2、含水岩组的富水性(1)松散岩类含水岩组的富水性该类含水岩组的地下水赋存于空隙中,地下水类型为孔隙水,由于赋存空间细小,储水条件差,估富水性弱,水量贫乏。

(2)碎屑岩类含水岩组的富水性该类含水岩组的地下水赋存于砂岩,泥岩、粉砂岩构造风化裂隙中,地下水类型为构造裂隙水,赋存空间窄小,储水条件较差,根据1:20万东兰幅区域水文地质普查资料,枯水期径流模数小于3L/s.km2,泉水流量小于1L/s,为富水性弱,水量贫乏。

3.4.2 地下水补给、径流、排泄条件1、松散岩类孔隙水补给、径流、排泄条件:该型地下水补给来源为大气降水、次为碎屑岩构造裂隙水侧向补给,受大气降水、构造裂隙水侧向补给的地下水在孔隙中运动,由高处往低处运移,于低洼之处以泄流或季节性泉形式排泄于地表。

2、碎屑岩类构造裂隙水补给、径流、排泄条件:该类型地下水补给来源主要为大气降水,大气降水在山脊或斜坡通过构造风化裂隙以渗入方式补给地下水,地下水在构造风化网状裂隙中运动,顺着含水层倾斜方向,由山脊、斜坡想附近上烈溪沟底运移,于该溪沟底部和两侧以泄流或泉水形式排泄于地表,汇集而成地表,溪流,流向由东向西,最终汇入红水河。

勘查区位于碎屑岩分布区,所处地势较高,为地下水补给、径流区,滑坡后缘及中部为补给区,本次所布置ZK2、ZK5、ZK6、ZK7、ZK9钻孔未发现地下水位,在滑坡前缘附近为地下水径流区,所布置ZK1、ZK3、ZK4、ZK8钻孔均发现有地下水位,埋深3.0~5.4m,标高597~605.6m。

地下水补给量和排泄量的具体计算1.地下水补给量的计算1.1自然补给量法自然补给量法是通过评估地表流水与地下水之间的关系来计算地下水补给量。

常用的计算方法有:(1)降水剩余法:地下水补给量等于降水量减去地表径流量和蒸发量。

一般通过水文观测和气象数据来估算。

(2)水文平衡法:根据区域水文平衡原理,将降水、蒸发、径流、蓄水和地下水补给量等各项因素进行综合考虑,并利用水量平衡方程进行计算。

1.2同位素示踪法同位素示踪法是通过测定地下水中的同位素含量来计算地下水补给量。

常用的同位素包括氢、氧同位素和氡同位素。

通过测定同位素的比例和含量变化,结合水文地质条件分析,可以计算出地下水补给量。

2.地下水排泄量的计算地下水排泄量是指地下水从地下水层流出到地表水或引入到其他水体的量。

下面介绍两种常用的地下水排泄量计算方法。

2.1地下水位观测法地下水位观测法是通过长期监测地下水位变化,结合水文地质条件分析,计算地下水排泄量。

具体步骤为:(1)建立地下水位观测点,安装地下水位观测井。

(2)进行长期的地下水位监测,获取地下水位的时空变化数据。

(3)根据地下水位变化分析地下水排泄量,使用水力学公式进行计算。

2.2水量平衡法水量平衡法是通过对地下水流域的入渗量、蒸发量、地下水补给量、地下水开采量以及地下水位变化等水文过程进行综合分析,计算地下水排泄量。

具体步骤为:(1)收集入渗、蒸发、地下水补给量、地下水开采量和地下水位变化等数据。

(2)利用水量平衡方程根据这些数据进行计算,解出地下水排泄量。

总结:地下水补给量和排泄量的计算是通过分析地下水流动过程和水文地质条件,结合水文监测数据和水量平衡方程等进行综合计算的。

不同的地质条件和水文观测数据量的不同,计算方法也有所差异。

在具体计算过程中,需要考虑各种影响因素,并采取科学合理的方法进行计算,以保证计算结果的准确性和可靠性。

地下水的补给、径流、排泄及家乡地下水的开采特征摘要地下水作为整个地球上水循环的重要环节之一,通过含水层从外界获得补给,在含水层中向排泄区运动和赋予它们的岩石相互作用,最后向外界排泄而参与水循环。

地下水的不断交替、不断更新决定了含水层中水质水量在空间上和时间上的变化。

为了了解地下水的赋存变化规律,合理评价和开发水资源,就必须研究地下水的补给、排泄与径流特征。

关键词:补给径流排泄地下水一、地下水地补给含水层从外界获得水量的过程称作补给,主要来源有:大气降水、地表水、凝结水、其他含水层水和人工补给。

(1)大气降水大气降水是自然界水循环中最活跃的因素之一,也是千层地下水的主要补给来源。

降落到地面的水分一部分变为坡面径流或被蒸发而消失,仅有部分渗入地下。

这一部分到达潜水面以前,必须经过土颗粒、空气和水三相组成的包气带,因此入渗过程中水的运动是极其复杂的。

降水到达地面后,便向岩石土壤中渗入。

如果降雨前土层湿度不大,则入渗的水先形成结合水,大道最大结合水量后,剩余的水才形成毛细水继续下渗,只有当包气带中所有毛细水被充满后,才能形成重力水连续下渗。

(2)地表水对地下水的补给地表水体包括河流、湖泊、水库、海洋等,它们都在一定条件下成为地下水的补给。

地表水补给地下水必要条件有以下两方面:一方面,两者之间必须有水力联系;另一方面,地表水为必须高于地下水位。

如某些平原河流的下游,河流中上游的洪水期,河流出山后的山前地段和河流流经岩溶发育地段,一般满足上述条件,地表水补给地下水。

(3)凝结水的补给凝结作用指空气的饱和湿度随温度降低,温度降到一定程度,绝对湿度与饱和湿度相等。

温度继续下降,超过饱和湿度的那一部分水便凝结成液态水。

白天,大气和土壤均吸热,晚上,土壤散热快而大气散热慢,低温将带一定程度,土壤孔隙中水汽达到饱和,凝结成水滴,土壤空气的绝对湿度随之降低,导致大气中水汽和土壤孔隙水汽压力不平衡,地面大气中水汽想土壤孔隙中运动并凝结,不断补充,不断凝结形成重力水下渗。

径流补给关系

径流补给关系指的是径流量与补给量之间的关系。

在不同的条件下,地下水补给量、排泄量与径流量之间的关系是不一样的。

在山区的潜水属于渗入-径流型循环的情况下,水量基本上不消耗于蒸发,

径流排泄(泉、河流)可看作唯一的排泄方式。

因此,补给量=径流量=排

泄量。

而在平原浅层地下水接受降水及地表水补给的情况下,部分消耗于蒸发,部分消耗于径流排泄,为渗入-蒸发、径流型循环。

在气候干旱、地势低平区,径流很弱,为渗入-蒸发型循环。

因此有补给量=排泄量,径流量<补给量(排泄量)。

径流补给关系的变化也取决于河流的补给形式。

如果河流的补给仅仅依靠降雨补给,那么雨季就是洪水期,旱季就是枯水期(特别注意地中海气候区洪水期在冬季)。

如果河流补给仅仅依靠积雪融化,那么径流量最大的就是春季。

如果河流补给只依靠冰川融水,那么径流量最大的就是夏季。

其他的如地下水补给非常稳定,湖泊水更具有调节径流的作用。

一条河流有多种补给形式,才导致了河流径流变化的复杂性,但仍然是这几种形式的叠加。

以上内容仅供参考,如需获取更多信息,建议查阅相关文献或咨询地理学家。

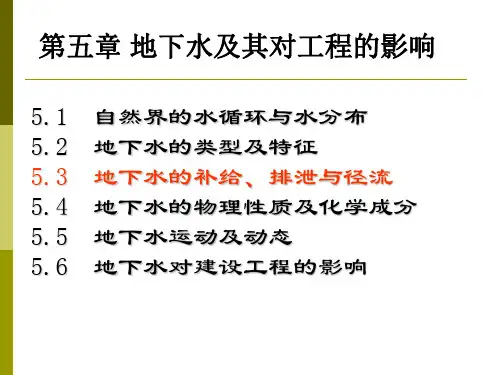

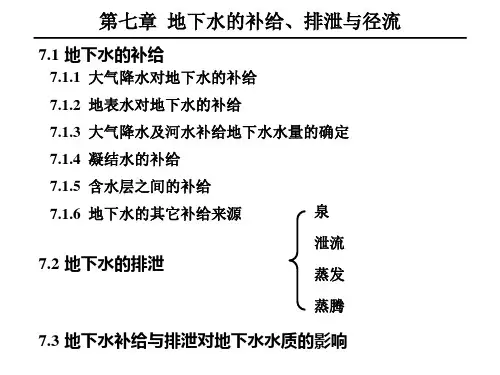

第七章地下水的补给径流与排泄我们认为:世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以认识并可以利用的。

地下水是自然界广泛存在的非常重要的物质,对它运动规律我们从微观上已经进行过一些研究,如达西线性渗透定律,V = Kl;讨论了结合水、①毛细水的运动规律;学习了地下水化学成分的形成与变化。

而在宏观上关于地下水的运动,只在自然界水循环中作过简单的介绍。

在以下几章里,将分别介绍地下水水质、水量的时空变化规律。

这个变化的:过程——地下水的动态;数量关系——地下水的均衡;结果——地下水资源。

在“自然界水循环”当中讲到:水文循环——大气水、地表水、地壳浅部水之间的相互转化过程。

(发生在海 陆之间的叫大循环;发生在海海与陆陆内部的叫小循环。

)地质循环——地球浅部层圈与深部层圈之间水分的相互转化过程。

地下水经常不断地参与着自然界的水循环,我们把下面三个概念(过程)叫做* 地下水循环——地下水的补给、径流与排泄过程。

* ①补给——含水层(含水系统)从外界获得水量的过程。

* ②径流——水由补给处向排泄处的运动过程。

* ③排泄——含水层(含水系统)失去水量的过程。

地下水在补给、径流、排泄过程中,不断的进行着水量的交换和运移。

由于水是盐分和热量的良好的溶剂和载体,所以在水量交换的同时,也伴随着水化学场和温度场的响应的变化。

即水量、盐量、热量都在变化。

这些变化的特点决定了含水层(含水系统)中水量、水质、水温的分布规律。

因此,在做地下水研究时,只有搞清地下水的补、径、排规律或特点,才能正确的评价水资源,才能更合理的利用地下水,更有效的防范地下水害。

* 一、地下水的补给——含水层(含水系统)从外界获得水量的过程。

研究地下水的补给,主要研究如下三个问题:a. 补给源:大气降水、地表水、凝结水、相邻含水层(含水系统)的水以及人工补给水源。

b. 补给条件:主要是发生补给的地质—水文地质条件,如补给方式和补给通道的情况等。

c. 补给量:含水层(含水系统)获得了多少水。

第四章地下水的补给、排泄和动态地下水的循环是指地下水的补给、径流与排泄过程。

地下水以大气降水、地表水、人工补给等各种形式获得补给,在含水层中流过一段路程,然后又以泉、蒸发等形式排出地表,如此周而复始的过程便叫做地下水的循环,其中资源量的增减正是补给与排泄不平衡所致。

第一节地下水的补给含水层或含水系统从外界获得水量的过程即为地下水的补给,其补给来源有:大气降水入渗、地表水入渗、凝聚水入渗、其他含水层或含水系统越流补给和人工补给等。

一、降水入渗补给大气降水包括雨、雪、雹,在许多状况下大气降水是地下水的主要补给方式。

当大气降水降落在地表后,一部分变为地表径流,一部分蒸发重新回到大气圈,剩下一部分渗入地下变为地下水。

一般状况下,入渗补给含水层的水量仅占降水量的20~50%,其余的水量通过各种途径耗失了。

L降水入渗补给地下水的机制大气降水抵达地表便向土壤孔隙渗入,假如土壤初始含水率很小,则入渗水首先形成薄膜水,到达最大薄膜水后,又连续充填毛细孔隙形成毛细水,只有当土壤含水率超过最大持水量时,才形成重力水下渗补给地下水。

一般的降水入渗过程可划分为两个阶段:前期属于受供水强度掌握阶段;后期为受入渗力量掌握阶段。

降雨后包气带水的下渗方式一般认为有两种,即活塞式(PiSton type)及捷径式(short-circuit type)o活塞式是指上部新的入渗水推动下部较老的水作面状下移,此类下渗主要发生于比较均质的砂层中。

捷径式指水流不作面状推动,而沿着某些通路优先下渗,例如在粘性土中下渗水往往沿着某些大孔道——根孔、虫孔及裂隙发生的移动。

⑴均质土的活塞式下渗:入渗水的湿锋面整体向下推动,如同活塞的运移。

分两个入渗阶段:①土壤吸水阶段:降水入渗水用于补充水分亏缺,由于表土干燥,毛细负压大,毛细率很大;②稳定入渗阶段:湿锋面下渗到肯定深度,重力水力梯度起主要作用,毛细水力梯度渐渐变小,入渗率趋于稳定值。

⑵粘性土的捷径式下渗:当降水强度较大,细小孔隙来不及汲取全部水量时,一部分雨水将沿着渗透性良好的大孔隙通道优先快速下渗,并沿通道水分向细小孔隙集中。

地下水径流条件

【原创版】

目录

1.地下水补给、径流与排泄条件概述

2.区域范围及地理特征

3.地下水的补给来源

4.地下水的径流条件

5.地下水的排泄条件

6.结论

正文

地下水径流条件

地下水是地球上水资源的重要组成部分,它在维持生态平衡、支持农业生产和满足人类生活用水等方面都具有重要意义。

地下水的补给、径流和排泄条件是影响地下水资源的重要因素。

本文将对地下水径流条件进行详细阐述。

一、地下水补给、径流与排泄条件概述

地下水补给是指地下水水量的增加,地下水径流是指地下水在地下的流动过程,地下水排泄是指地下水从地下流出地表的过程。

这三个过程共同决定了地下水的数量和质量。

二、区域范围及地理特征

本文所研究的区域范围西起玉台—芦店—西刘碑一线,东到京广铁路线,北自嵩山背斜轴线,南至风后岭背斜轴线,面积约 2500km2。

区内地下水自西向东运移,裴沟矿区位于区域的中部南侧,属区域地下水径流区。

三、地下水的补给来源

大气降水是区域地下水的主要补给来源,而河流、水库对地下水的补给仅限于某些地段,且补给量很小。

四、地下水的径流条件

区域内的松散层比较平坦,西部丘陵、岗地有陡壁、坡坎。

以黄土状土及亚砂土为主,大气降水渗入系数取 0.5mm/s。

地下水在区域内的径流速度较慢,径流方向为自西向东。

五、地下水的排泄条件

地下水在区域内的排泄主要通过河流、水库等地表水体进行。

由于区域内地势较为平坦,地下水从地下流出地表的速度较慢,排泄条件相对较好。

六、结论

地下水径流条件受多种因素影响,如地理特征、土壤类型、降水等。