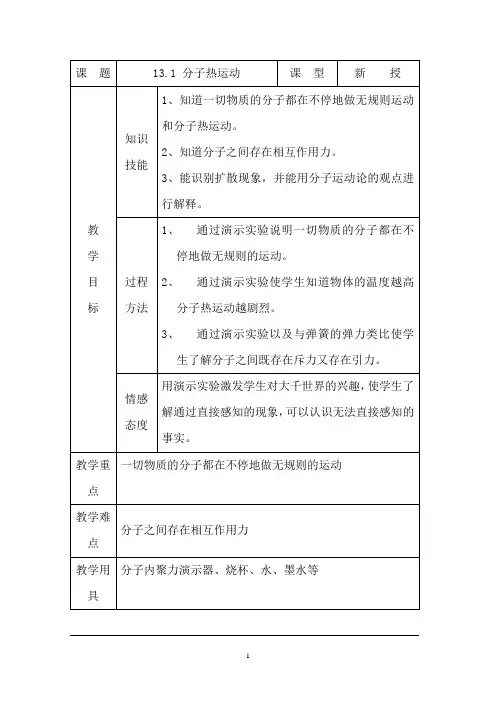

人教版《分子热运动》课文分析1

- 格式:ppt

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:25

《分子热运动》说课稿一教材分析:《分子热运动》是人教社新课标九年级物理全册中第十六章《热和能》的第一节。

从所在位置来看,它被直接安排在《机械能》之后,作为内能的基础知识,讲述了内能的本质,引出一种区别于机械能的另一种主要形式的能量——内能。

其主要内容有两点,一是通过宏观的扩散现象验证物质微观世界的分子热运动本质,二是分子间相互作用的引力和斥力。

教材一开始复习了本册教材第十一章的“物质是由分子组成”的知识。

接下来,以香皂的香味引出扩散现象,再由扩散现象引出分子的热运动,体现了“从生活走向物理”的新课程标准的理念。

接着用一个简单易懂的演示实验说明了分子热运动与温度有关。

然后,用一句“既然分子在运动,那么固体和液体中的分子为什么不会飞散开,而总是聚合在一起,保持一定的体积呢?”导出分子间的作用力。

整节内容衔接自然,浑然一体。

根据教材安排及新课程标准中对本节内容的要求,同时参考初中生特别是我所在的农村初中生的认知能力,我制定了如下三维目标:(一)知识与技能1、能识别扩散现象,并能用分子热运动的观点进行解释。

2、知道分子热运动的快慢与温度的关系。

3、知道分子之间存在相互作用力。

4、初步认识分子动理论。

(二)过程与方法1、培养学生从直接感知的现象认识无法直接感知的事实,渗透物理学的研究方法,并培养学生想象力。

2、通过对实验的观察,提高学生的观察实验能力。

(三)情感态度与价值观用实验和学生活动激发学生对大千世界的兴趣,培养学生的探索精神。

教学重难点:本节课重点是分子的热运动,因为他揭示了内能的本质,将是下一节内能学习的前提;教学难点:难点让学生明白分子间的引力和斥力是如何同时存在的。

二教学方法根据对教材的理解和制定的三维目标,以及所针对的不同知识要求,我对本节课的教学方法有如下安排:对于“分子热运动”,主要以转换法为主;而在“分子间的作用力”的教学中,主要采用类比法。

另外,由于这个年龄段的初中生在学习方面的主动性还不是十分让人满意,大部分学生只对“有趣”的东西感兴趣,而且他们的思维方式正由形象思维向抽象思维发展的过程中,因此,实验探究法将做为一个常用方法贯穿始终,为每一个知识点铺路。

分子热运动说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的内容是《分子热运动》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程、板书设计这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《分子热运动》是人教版九年级物理第十三章《内能》的第一节内容。

这一节是在学习了宏观物体的机械运动之后,进一步从微观角度认识物质的构成和热现象的本质。

它是热学的基础,也是后续学习内能、比热容、热机等知识的重要铺垫。

教材首先通过生活中的常见现象,如扩散现象,引出分子热运动的概念。

然后通过实验探究,让学生了解分子间存在相互作用力。

教材内容的编排注重从生活走向物理,从物理走向社会,体现了物理知识与生活实际的紧密联系。

二、学情分析学生在学习本节课之前,已经对宏观物体的运动有了一定的认识,但对于微观世界的认识还比较模糊。

他们在日常生活中已经接触到了一些与分子热运动有关的现象,如闻到花香、墨水在水中扩散等,但往往没有从微观角度去思考这些现象的本质。

此外,九年级的学生已经具备了一定的观察能力、逻辑思维能力和实验探究能力,但对于抽象的物理概念和复杂的物理过程,理解起来可能还存在一定的困难。

三、教学目标1、知识与技能目标知道物质是由分子组成的,一切物质的分子都在不停地做无规则运动。

能识别扩散现象,并能用分子热运动的观点进行解释。

知道分子间存在相互作用力。

2、过程与方法目标通过观察实验和分析实验现象,提高观察能力和逻辑思维能力。

经历探究扩散快慢与温度关系的实验过程,学习控制变量法的应用。

3、情感态度与价值观目标通过对分子热运动的学习,激发学生对微观世界的好奇心和探索欲望。

培养学生用微观视角看待宏观现象的意识,增强学生对物理知识与生活实际联系的认识。

四、教学重难点1、教学重点扩散现象及其表明的分子热运动。

分子间的相互作用力。

2、教学难点对分子间相互作用力的理解。

用分子热运动的观点解释生活中的现象。

五、教法与学法1、教法实验探究法:通过演示实验和学生实验,让学生亲身体验分子热运动的现象,激发学生的学习兴趣。

教学过程设计学情分析由于这节课教学对象是八年级学生,他们的好奇心和求知欲都很强,因此在教学过程中需要注意激发学生的学习兴趣。

学生课下已经阅读课本,结合生活经验和已有知识,已经完成学案自学内容,进行课堂展示。

展示以后,交流自学中出现的问题,并讨论解决。

鼓励学生寻找生活中有哪些扩散现象,完成导学案中相关内容,引导学生发现在扩散现象中有的快,有的慢,提出:“扩散的快慢可能与哪些因素有关呢?”为了解决这一问题,我设计了两个小环节。

(1)大胆猜想,发散思维:给学生自由地空间,鼓励学生积极、踊跃地在黑板上写出自己的观点,拓展思维的空间。

在敢想敢说的同时让他们学会认真听取别人的思路和想法,学会表述、比较、分析和争论。

使学生的情感得以舒展,个性得以张扬。

(2)创造条件,自主探究:在课堂有限的时间内,只探究扩散的快慢与温度的关系。

让学生根据提供的多种实验器材,通过小组成员之间的交流和讨论,设计比较合理的实验方案。

选择合适的器材进行实验,验证猜想。

如糖块在热水和冷水中的扩散快慢。

在这一环节中,学生学会了使用控制变量法,提高了学生的动手能力和合作意识,让学生体验了学习的快乐,和成功获取知识的愉悦。

质疑探究由于分子之间存在相互作用力的知识比较抽象,复杂,难以理解。

所以设置问题:为什么固体和液体不会飞散开,也很难被压缩呢?让学生自己动手做“铅块间分子作用力”的实验也可以设计其他的实验,让他们亲身体会分子间存在相互作用力,并进行比赛,看哪一组的铅块下面所挂的重物重。

这样不仅调动了学生学习的积极性,也把教学内容转化为具有潜在意义的问题,使学生很容易得出分子之间存在着引力、斥力。

为了突破分子之间引力和斥力同时存在这一教学难点,我除了使用了书中的弹簧小球模型,还用几个学生拉着手在走廊上并排行走,若距离过小会彼此撞肩膀,若距离大就要把对方向自己身边拉,以此来类比分子间相互作用力的规律。

这样让学生在实验和观察中有效地解决了本节的难点。

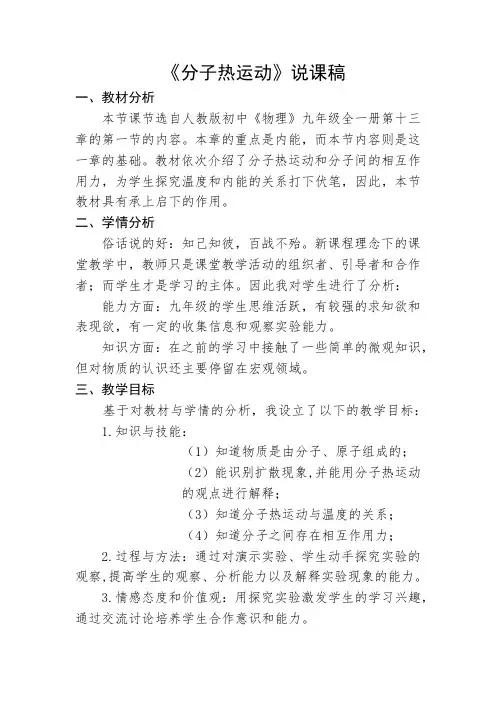

《分子热运动》说课稿一、教材分析本节课节选自人教版初中《物理》九年级全一册第十三章的第一节的内容。

本章的重点是内能,而本节内容则是这一章的基础。

教材依次介绍了分子热运动和分子间的相互作用力,为学生探究温度和内能的关系打下伏笔,因此,本节教材具有承上启下的作用。

二、学情分析俗话说的好:知己知彼,百战不殆。

新课程理念下的课堂教学中,教师只是课堂教学活动的组织者、引导者和合作者;而学生才是学习的主体。

因此我对学生进行了分析:能力方面:九年级的学生思维活跃,有较强的求知欲和表现欲,有一定的收集信息和观察实验能力。

知识方面:在之前的学习中接触了一些简单的微观知识,但对物质的认识还主要停留在宏观领域。

三、教学目标基于对教材与学情的分析,我设立了以下的教学目标:1.知识与技能:(1)知道物质是由分子、原子组成的;(2)能识别扩散现象,并能用分子热运动的观点进行解释;(3)知道分子热运动与温度的关系;(4)知道分子之间存在相互作用力;2.过程与方法:通过对演示实验、学生动手探究实验的观察,提高学生的观察、分析能力以及解释实验现象的能力。

3.情感态度和价值观:用探究实验激发学生的学习兴趣,通过交流讨论培养学生合作意识和能力。

四、教学重难点重点:扩散现象、影响分子热运动快慢的因素。

难点:通过直接感知的现象,推测无法直接感知的事实。

五、教法与学法实验演示法、启发教学法、合作讨论法六、教学过程教为学服务,这是当前应试教育转变为素质教育的基本思路。

教学过程应突出学生的探究实践活动。

所以我对本节的教学过程设计如下:(一)新课引入新知识引入要符合学生的认知规律,要创设生动活泼的学习环境,使学生心情愉悦地进入新课学习过程。

为此我设计了一个小活动—“猜物游戏”(将花露水事先喷洒在教室的角落,让学生闻到香水的气味,并判断出是什么香水),其目的是引导学生思考嗅觉闻到气味的内在原因,从而过渡到新课内容。

(二)新课讲授新课讲授是学习目标的具体体现,是为学生提供知识构建的支架。

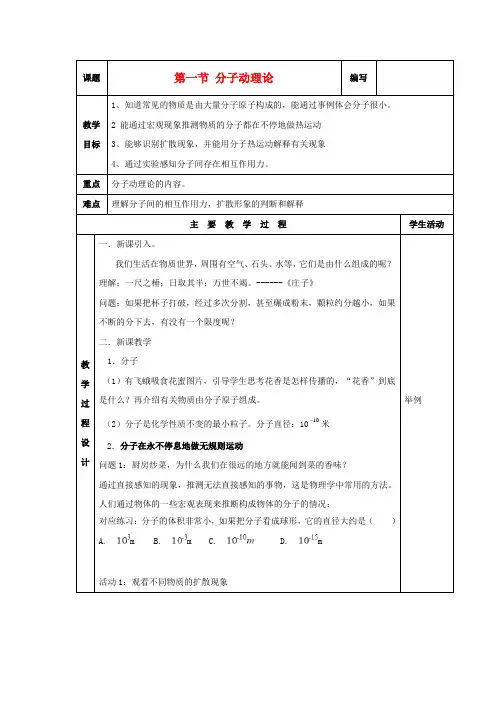

课题第一节分子动理论编写教学目标1、知道常见的物质是由大量分子原子构成的,能通过事例体会分子很小。

2 能通过宏观现象推测物质的分子都在不停地做热运动3、能够识别扩散现象,并能用分子热运动解释有关现象4、通过实验感知分子间存在相互作用力。

重点分子动理论的内容。

难点理解分子间的相互作用力,扩散形象的判断和解释主要教学过程学生活动教学过程设计一.新课引入。

我们生活在物质世界,周围有空气、石头、水等,它们是由什么组成的呢?理解:一尺之棰;日取其半;万世不竭。

------《庄子》问题:如果把杯子打破,经过多次分割,甚至碾成粉末,颗粒约分越小,如果不断的分下去,有没有一个限度呢?二.新课教学1.分子(1)有飞蛾吸食花蜜图片,引导学生思考花香是怎样传播的,“花香”到底是什么?再介绍有关物质由分子原子组成。

(2)分子是化学性质不变的最小粒子。

分子直径:1010米2.分子在永不停息地做无规则运动问题1:厨房炒菜,为什么我们在很远的地方就能闻到菜的香味?通过直接感知的现象,推测无法直接感知的事物,这是物理学中常用的方法。

人们通过物体的一些宏观表现来推断构成物体的分子的情况:对应练习:分子的体积非常小,如果把分子看成球形,它的直径大约是()A. mB. mC.D. m活动1:观看不同物质的扩散现象举例视频:NO2扩散现象图 6图7观察:液体的扩散现象金块和铅块叠放一起,五年后,两种物质会彼此扩散1毫米根据以上现象总结:(1)一切物体的分子都在不停地做无规则运动。

(2)扩散现象:不同物质在互相接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散。

(3)举例说明扩散现象:墨水滴入清水中、闻到香味、放煤的墙角变黑、腌(炒)菜变咸、糖放进水中水变甜等。

(4)如何判断是否扩散:可以这样认为:发生扩散后的两种物质不会自动分开,也没有发生化学反应。

如果会自动分开或发生了化学反应的则不是扩散。

如水变浊了、扫地时尘土飞扬、铁生锈了等。

对应练习:1、“墙内开花墙外香”是现象,这说明。

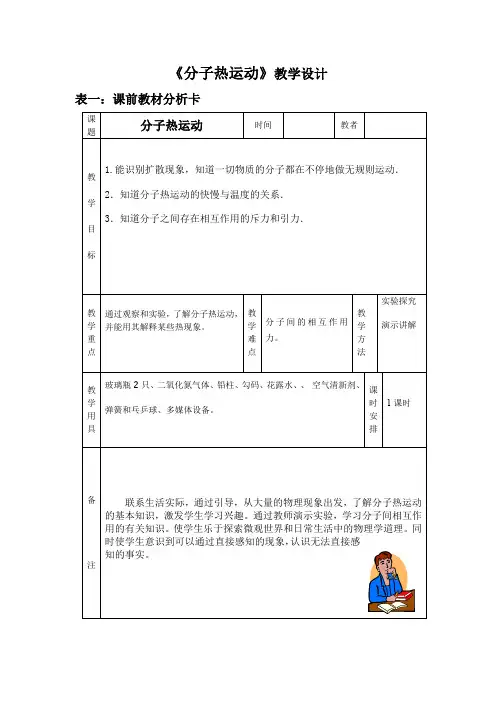

《分子热运动》教学设计表一:课前教材分析卡表二:课堂教学设计卡课题分子热运动时间教者教学过程教师活动学生活动时间分配一、创设情境,引入新课师:设计一个小活动——让学生辨别两杯看似相同的液体(白酒和白醋)师::“日常生活中我们为什么可以不接触物体而通过嗅觉闻到气味,从而分辨物质呢?”二、进行新课探究新知1、物质是由大量分子组成的采用复习提问的形式巩固物质是由分子组成的。

并以PPT形式提供一些分子信息。

2、扩散现象(分子不停地做无规则运动)师:二氧化氮与空气扩散的演示实验视频:硫酸铜溶液与水扩散学生感受,激发兴趣。

学生思考嗅觉闻到气味的内在原因,明确学习内容是“分子热运动”。

(板书)通过观看大屏幕内容,体会物质中分子数量之大。

通过观察启发学生思考:二氧化氮密度大于空气,它是怎么进入到上面瓶中的?讨论、交流。

得出分子在运动着,二氧化氮分子与空气分子进入到对方瓶中,这是分子运动的结果。

让学生观看后提问:为什么硫酸铜溶液与水的分界面逐渐看不清了?思考得出:硫酸铜溶液分子进入到水中,水分子也进入到了硫酸铜溶液中。

3′4′15′师:金与铅扩散的视频与动画师讲述:扩散现象为建立微观模型,播放扩散现象的动画。

展示扩散现象发生的过程中两种物质的分子是如何进行扩散的.一种分子混入另一种分子中去,宏观上就是扩散现象.3、分子运动快慢和温度的关系把扩散快慢与温度关系的演示实验改为分组探究实验:在课桌上准备了分别装入等量热水和冷水的烧杯,滴管及红墨水供学生选择使用。

师:观察到的现象说明了什么?教师引导学生归纳:4、分子间的相互作用力师问:分子在不停地做无规则地运动,为什么物体没有飞散开?分子间存在空隙为什么固体很难被压缩?学生观看,并举出生活中的实例。

例:长期放煤的墙角会变黑学生讨论交流,得出:气体、液体、固体都会发生扩散现象。

学生利用桌上实验器材设计实验方案并进行实验。

观察、思考讨论后回答:分子在不停地运动着,温度高时,扩散得快,说明分子运动得快。

《分子热运动》教学设计教学目标:1、通过演示实验和生活实例,使学生了解一切物质的分子都在不停地做无规则的运动,知道扩散快慢与温度有关。

2、通过将分子间作用力与弹簧的弹力类比,使学生了解分子间既存在斥力又存在引力。

3、通过故事和实验激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索微观世界和日常生活中的物理现象,培养学生的爱国精神。

教学重点和难点:重点:通过演示实验和生活实例,使学生了解分子的热运动。

难点:通过类比,理解分子间的引力与斥力。

一、导入师讲述小故事,激发爱国精神。

问:为什么酒洒在地上,谁也没喝到,而他们却知道是好酒呢?上节课我们刚认识了了分子,由此你认为分子是运动还是静止的?板书课题“分子运动”。

二、新授板块一、分子的热运动。

(一)扩散现象看导学案,思考:大扫除时阳光下看到灰尘飞舞,这是不是分子在运动?你认为生活中哪些现象说明分子是运动的?这些例子中的味道我们只能闻到,不能看到。

我们可以借助一些宏观的现象来推断分子的运动情况。

这种方法叫转换法。

1、观察课件演示实验:气体的扩散。

想一想这说明了什么?思考:在这个实验中,为什么要把空气放在上面的瓶子中,而把二氧化氮气体放在下方?如果反过来放,好不好?为什么?分子用肉眼看不到,科学家们就借助电子显微镜去观察分子,结果发现分子是在不停的做无规则运动。

“不停”就是在任何情况下都在运动。

“无规则“就是分子的运动方向杂乱无章。

所以通过这个实验说明,气体的分子在不停的做无规则运动。

刚才实验中,二氧化氮气体的分子进入到空气中,空气分子也进入到二氧化氮中。

我们把不同物质互相接触时彼此进入对方的现象称为扩散现象。

板书扩散。

谁能总结一下,扩散现象都说明了什么?2、演示酒精与水的扩散我们再来观察一个实验。

这两个量筒中分别装有50毫升水和50毫升酒精,让学生到前边演示把酒精倒入水中。

(水染成红色,加强演示效果。

)实验现象说明了什么?请同学们观察课本上硫酸铜溶液与水放在一起的图片,回答导学案的问题。

《分子的热运动》教学设计设计思路1.本节课是学生在学完宏观物体的有关知识后,对微观世界的知识进一步探究学习,为后面研究物体内能及其有关知识做好铺垫。

但由于分子的运动无法直接观察,本节课主要采用扩散现象和布朗运动两个宏观现象来说明。

对于扩散现象本节课主要采用视频展示和实验演示扩散现象相结合让学生体会分子的运动,对于布朗运动让学生借助显微镜动手观察布朗运动,用数码目镜录制视频等方法为辅组织教学。

2.为加深学生对扩散这个常见现象的探究兴趣,设计了学生熟悉的香水扩散、比较红墨水在冷、热水中扩散快慢的演示实验以及二氧化氮气体的扩散及硫酸铜溶液在水中的扩散等小视频。

同时为实现物理源于生活,服务于生活,了解和分子热运动有关的现代科技,让学生列举扩散现象在生活中的有关实例,进一步体会分子的运动。

3.本节需要考察的知识与技能内容比较抽象,在学习过程中,主要充分调动学生的学习积极性,以学生分析、讨论为主,在教师引导的基础上,以“提出问题──实验探究──分析归纳──得出结论”为主线的思维过程进行教学,培养学生逻辑思维能力和归纳总结的能力。

4.本节课为了使学生加强学生对布朗运动的产生原因的理解,我还制作了一个小动画和应用布朗运动演示仪把抽象的看不见的物体形象化,进一步加深同学们的感性认识,从而深刻理解布朗运动的成因。

教学目标1.知识与技能:(1)观察扩散现象,理解推断扩散现象是由于分子运动造成的;(2)观察布朗运动,能够通过实验现象叙述布朗运动的特点;(3)能够从动力学的角度分析布朗运动的成因,推测宏观表现的微观成因,体会大量分子不断撞击微粒的情景,能够解释布朗运动;能够区分布朗运动与分子运动;(4)认识到科学观察要细致,推断要有充分依据。

体会分子运动的“无规则性”。

2.过程与方法:(1)学生自主学习、合作探究和实例分析,教师适当点拨、引导,使学生能真正理解该节内容;(2)培养学生的分析综合能力,理解推理能力,实验能力。

On the way to struggle, time always flies quickly. The current difficulties and troubles are many, but as long as you don’t forget your original intention and step by step towards your goal, the final outcome will be determinedby time.悉心整理助您一臂(页眉可删)分子的热运动教案3篇分子的热运动教案篇1一、教材分析《分子的热运动》是人教版高中物理选修3–3《热学》第七章《分子动理论》的第二节的教学内容,分子动理论是物质的微观结构学说,是宏观与微观本质间联系的纽带,是热学的基础。

“分子的热运动”是构成分子动理论的重要组成部分。

因此,本节课在__中起着十分重要的作用,同时它也是高中阶段物理教学中非重点知识中的重点。

布朗运动是分子热运动的实验基础,对分子热运动的认识,是建立在对布朗运动正确理解的基础上的,因此,知道布朗运动产生的原因,知道布朗运动的无规则性反映了液体分子的无规则性,是学好本节课的基础。

二、教学目标1.知识目标:(1)知道什么是布朗运动,观察其特点,分析其产生原因。

(2)学习用统计的观点分析问题,知道布朗运动是分子无规则运动的反映,对宏观现象作微观解释。

(3)知道大量分子无规则运动的激烈程度与温度有关,温度越高,分子的无规则运动越激烈。

2.能力目标:通过演示实验,说明一切物质的分子都在不停地做无规则的运动,使学生知道,物体温度越高,分子热运动越剧烈,培养学生通过物理现象归纳规律的能力。

3.情感、态度和价值观目标:(1)激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索微观世界和日常生活中的物理学原理。

(2)用实验和多媒体教学素材激发学生对大千世界的兴趣。

使学生了解,可以通过直接感知的现象,认识无法直接感知的事实。