政治抒情诗异同点

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:5

![[名词解释题,2分] 政治抒情诗](https://uimg.taocdn.com/4b0a42826037ee06eff9aef8941ea76e58fa4a18.webp)

政治抒情诗是指在诗歌创作中以表达对社会、政治、国家命运等议题的情感和思考为主要目的的一种诗歌形式。

这种诗歌通常以抒发情感为主,通过感情和语言的抒发来表达对政治事件、社会现象或国家命运的关注和思考。

政治抒情诗既是诗歌的一种形式,也是诗人通过诗歌作品表达其对社会和政治现实的关注和态度的一种方式。

1. 政治抒情诗的特点政治抒情诗具有以下几个特点:(1) 突出时代性:政治抒情诗关注社会和政治议题,时常通过诗歌来反映某一特定时代的政治现实和社会风貌。

诗人常常以个人的情感和思考作为切入点,以诗歌的形式表达对当时社会和政治现实的关注和态度。

(2) 表达情感:政治抒情诗在呈现政治议题的更注重表达诗人的情感和思想。

诗人通过诗歌的语言、意境和形象等手段,抒发对政治事件、社会问题以及国家命运的情感和思考,带有鲜明的个人色彩和情感共鸣。

(3) 反映多样性:政治抒情诗能够通过不同风格、形式和手法来体现政治议题的多样性。

有些政治抒情诗以抒发对政治事件的愤怒和不满为主,有些则以对国家兴衰命运的深沉思考和感慨为主,还有些则以对社会现实的关怀和担忧为主,形式多样,内容丰富。

2. 政治抒情诗与艺术创作政治抒情诗在艺术创作中具有重要的地位和意义。

政治抒情诗是诗人通过诗歌这一艺术形式来表达对社会和政治现实的关注,是诗人在艺术创作中的一种情感抒发和思想表达。

政治抒情诗可以通过艺术的形式来呈现政治议题,增强作品的感染力和表现力,使读者更容易通过情感的共鸣来理解和认同诗人对政治现实的思考和态度。

政治抒情诗也可以通过诗歌的形式和艺术手法来开拓诗歌的表现领域,以更加丰富多彩的方式来展现政治议题的内容和意义,具有重要的创作价值和实践意义。

3. 政治抒情诗的现实意义政治抒情诗在当代社会具有重要的现实意义。

政治抒情诗可以通过诗歌的形式来呈现政治议题,引发公众对政治和社会现实的关注和思考,有助于增强社会的民主意识和社会责任感。

政治抒情诗能够通过情感和语言的抒发来激发公众的情感共鸣和思想共振,引起社会对政治事件和社会问题的关注和讨论,有助于形成更加良性和积极的社会氛围。

政治抒情诗是一种将政治主题和抒情语言结合起来的诗歌,它通常用来表达作者对政治问题的看法或呼吁政治改革。

对于政治抒情诗,我们可以有不同的看法。

一些人认为,政治抒情诗是一种有力的表达工具,可以帮助人们更好地了解政治问题,激发人们的思考和行动。

通过政治抒情诗,人们可以更好地了解政治问题的复杂性,并且这种诗歌也可以提高人们的政治意识和参与度。

另一些人则认为,政治抒情诗可能会被滥用,用来宣传某些政治理念或鼓动政治运动,而忽略了其他观点的存在。

因此,在阅读政治抒情诗时,我们应该保持批判性思维,尽量从多方面考虑问题,避免一味跟风。

总的来说,政治抒情诗是一种有价值的文学形式,它可以帮助人们更好地了解政治问题,并且可以促进政治改革。

但是,我们也应该注意避免政治抒情诗被滥用,保持批判性思维。

中国古代第一篇政治抒情诗深度解析中国古代文学史上,政治抒情诗一直占据着重要的地位。

这类诗歌以政治为主题,通过抒情的手法表达诗人对政治现实的看法和感受。

而在众多政治抒情诗中,有一篇作品被誉为“中国古代第一篇政治抒情诗”,它就是《诗经》中的《离骚》。

然而,这里需要更正一点,《离骚》实际上是屈原的作品,属于楚辞,而《诗经》中的作品多为采风集结,并没有单一作者。

考虑到这一点,我们将探讨《诗经》中具有政治抒情色彩的作品,并以之作为代表来分析。

一、背景介绍《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,共311篇。

其中,有不少诗歌反映了当时的政治现实和社会生活,表达了诗人对政治的关心和抒情。

虽然《诗经》中的诗歌多为民间采风,但其中不乏具有深刻政治寓意和强烈抒情色彩的作品。

二、政治抒情诗的特点政治抒情诗作为一种特殊的诗歌类型,具有以下几个特点:政治性:政治抒情诗以政治为主题,关注社会现实和政治生活,通过对政治事件的描述和评论来表达诗人的政治观点和立场。

抒情性:政治抒情诗在表达政治观点的同时,注重抒发诗人的情感。

诗人通过对政治现实的感受和思考,将自己的喜怒哀乐融入诗歌之中,使诗歌具有强烈的感染力。

艺术性:政治抒情诗作为文学作品,具有高度的艺术性。

诗人通过运用比喻、象征、夸张等修辞手法,将抽象的政治观念和复杂的情感体验转化为具体可感的艺术形象,使诗歌具有深刻的思想内涵和独特的审美价值。

三、《诗经》中的政治抒情诗解析在《诗经》中,虽然没有明确的单一作者的政治抒情诗,但我们可以从一些具有政治抒情色彩的作品中感受到诗人对政治现实的关注和情感的抒发。

例如,《大雅·文王》便是一首具有政治寓意的诗歌,通过对文王的颂扬,表达了诗人对明君政治的向往和追求。

诗歌内容解析《大雅·文王》以歌颂文王为主题,通过对文王德行的赞美,传达了诗人对明君政治的渴望。

诗歌中,诗人用细腻的笔触描绘了文王的仁德、智慧和功绩,展现了一位理想君主的形象。

政治抒情诗的名词解释

1. 政治抒情诗呀,就是用诗歌的形式来抒发对政治的看法和情感呢!就像艾青的《我爱这土地》,那就是对祖国深沉的爱呀!难道你不想感受一下这种强烈的情感吗?

2. 政治抒情诗呢,是诗人把政治和情感融合在一起的创作呀!比如郭小川的一些诗,充满了对时代的热情呐!这不是很有意思吗?

3. 政治抒情诗啊,是通过诗意来表达对政治事件或现象的感受哟!像贺敬之的《回延安》,不就洋溢着对那片土地的热爱嘛!你能不被吸引吗?

4. 政治抒情诗呀,是用优美的语言来讲述政治故事和情怀哒!比如舒婷的某些诗,有着对生活和社会的独特感悟呢!是不是很特别呀?

5. 政治抒情诗呢,是把政治思想用抒情的方式展现出来哇!像闻一多的《死水》,那强烈的情感简直要溢出来啦!你不想去体会体会吗?

6. 政治抒情诗啊,是诗人借助诗歌来传达政治态度和情感呐!比如田间的《假使我们不去打仗》,多么震撼人心呀!这多有魅力呀!

7. 政治抒情诗呀,是一种很有力量的表达政治情感的形式咧!就像臧克家的诗,充满了对正义的追求哇!难道不吸引人吗?

8. 政治抒情诗呢,是把政治和情感紧密交织在一起的艺术哟!比如公刘的一些诗,有着深深的思考和情感呢!是不是很值得一读呀?

9. 政治抒情诗啊,是用诗歌来点燃对政治的热情和思考哒!像雷抒雁的《小草在歌唱》,那情感多浓烈呀!你不想感受一番吗?

10. 政治抒情诗呀,是诗人对政治的深情歌唱或批判呐!比如北岛的一些诗,有着独特的见解和情感哟!这不是很精彩吗?

我觉得政治抒情诗是一种很有魅力的文学形式,它能让我们更深刻地理解政治和情感的关系,给我们带来丰富的感受和思考。

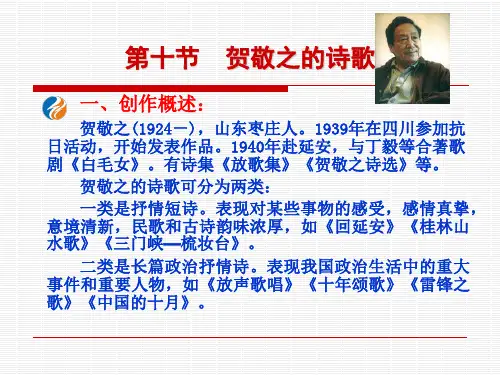

贺敬之政治抒情诗的主要特征20世纪50年代的中国诗坛,贺敬之的政治抒情诗显得夺目出众。

其政治抒情诗的主要特征表现为:(1)借鉴民歌和古典诗歌。

抒情短诗格局较小,多借鉴民歌和古典诗歌。

例如,《回延安》、《桂林山水歌》、《西去列车的窗口》等,化用陕北信天游形式,在现实与战争历史的交错中,发掘支持当代发展的精神力量。

(2)大开大阖、波澜壮阔的诗歌意境。

鸿篇巨制,如《放声歌唱》、《十年颂歌》、《雷锋之歌》等,在当代政治抒情诗“体制”的建立上起到重要作用。

跨度宏阔的叙事时间,充实诗歌的内容含量,现在和过去的对比,给人以强烈的艺术冲击。

由于贺敬之的诗作常常从重大政治命题中去寻觅和表现诗情,因而其视野宽广,结构呈现出大开大阖、波澜壮阔之势。

在宏大的视野和结构里,诗人驾起想象的翅膀,纵横驰骋,充分调动时空的张力创造意境。

(3)“小我”与“大我”的抒情主人公形象。

抒情诗创造的是抒情主人公形象。

贺敬之的抒情主人公在诗中往往以字面上的“我”为艺术符号。

这也是他的抒情方式和艺术风格的独特之处。

以“我”的身份和眼光来感受生活和抒写激情,无疑更便于坦露自己的个性,因而为古今中外的诗人们所常用;然而贺敬之的“我”与郭小川的“我”一样,是个“大我”,或者准确一点说,是“小我”与“大我”的统一体。

总的来说,他是从表现民族的、现代的、革命的思想感情的需要出发,以广泛借鉴、吸收民歌和古典诗词的艺术技巧以及外来形式为基础,去熔铸自己的新诗体、新风格的。

在这个大框架里,不同内容的诗又采取了不同的格调和章法,呈现出统一中的多样化色彩。

贺敬之的政治抒情诗之所以具有巨大的艺术感染力,是因为他能够赋予抽象的政治性命题以具体生动的形象,以政治的“虚”来贯串、带动形象的“实”,又以形象的“实”使政治的“虚”变成可观可感的东西,从而造成了既动人心弦又给人美感的诗的境界。

李季政治抒情诗意象特色广义上说,十七年的诗歌作为新的意识形态的一种表现形式,全都可以纳入政治抒情诗的范畴。

但这里还是将政治抒情诗作狭义的理解,强调这一诗歌体式内容与当时政治理念的直接联系。

政治抒情诗是十七年影响最大的一种诗歌体式。

十七年是社会主义制度在中国得以确立和发展的年代。

政治抒情诗植根于这个年代人们对这一种新的政治现实的热情幻想。

它的兴起与新中国的诞生几乎完全同步。

比如,郭沫若正是在毛泽东宣布中华人民共和国成立的这一天,在《人民日报》发表了他的《新华颂》,胡风也是在1949年底到1951年初创作了《时间开始了》。

前者以中国、人民、阶级、专政、中共、领袖这些直白的政治语汇构建了一首政治抒情诗;后者则通过政协会议、纪念碑奠基、开国大典三个重大历史场面,象征了一个全新的政治时代的开始。

贺敬之在为《郭小川诗选》英文版所写的序言中,论述了十七年中国政治抒情诗的诗学:“作为社会主义的新诗歌,郭小川向它提供的足以表明其根本特征的那些具有本质意义的东西,这就是:按照诗的规律来写和按照人民利益来写相一致。

诗人的‘自我’和人民的‘大我’相结合。

‘诗学’和‘政治学’的统一。

诗人和战士的统一。

”政治抒情诗以歌颂新的国家形态、表现新的思想观念和抒写当时的重大事件为主要内容。

对政治抒情诗内容的最高评价往往是说它表现了时代精神。

对政治抒情诗人的最高评价则多是称之为“战士和诗人”。

石方禹的《和平的最强音》(1950)、邵燕祥的《我爱我们的土地》(1954)、郭小川以《致青年公民》为总题的七首组诗(1955)、贺敬之的《放声歌唱》(1956)、《雷锋之歌》(1963)是当时最有影响的政治抒情诗。

贺敬之和郭小川则是当时最有代表性的政治抒情诗人。

政治抒情诗特点政治抒情诗,那可不得了哇!它常常充满激情,就像一团燃烧的火焰。

你想想看,郭小川的《甘蔗林——青纱帐》,那诗里的词句,多有力量啊!仿佛能把人一下子带到那个充满热血和奋斗的时代。

那感觉,就像你在听一场激昂的演讲,让你的心也跟着沸腾起来。

诗中的情感像汹涌的海浪,一波又一波地冲击着你的心灵。

政治抒情诗往往有着宏大的主题,像一座巍峨的高山。

舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》,不就是围绕着对祖国的热爱和期盼展开的嘛。

这就好比你站在山顶上,俯瞰着广阔的大地,心中涌起无尽的感慨和自豪。

它让你感受到国家的伟大和自己的责任,让你想要为了这个伟大的目标去努力奋斗。

政治抒情诗还很有时代感呢,就像一面镜子,反映着特定的历史时期。

贺敬之的《回延安》,把那个时代人们的热情和对革命圣地的向往展现得淋漓尽致。

这就像你在看一部老电影,那些画面和情感一下子把你拉回到过去,让你感受到那个时代的气息和人们的精神风貌。

政治抒情诗的语言也很有力量,像一把锋利的剑。

北岛的一些诗,虽然比较含蓄,但其中蕴含的力量却能穿透人心。

就像你在黑暗中看到一道闪电,瞬间照亮了前方的路。

它的词句能让你深思,让你对社会和人生有更深刻的认识。

政治抒情诗常常会引发人们的共鸣,像一首动听的歌。

艾青的《我爱这土地》,多少人读了都深受感动。

那感觉就像你在听一首自己喜欢的歌,歌词和旋律都触动着你的心弦,让你沉浸其中,不能自拔。

它让不同的人在不同的时刻都能找到自己的情感寄托。

政治抒情诗有时候像一阵春风,给人带来希望和温暖。

当你读到一些充满正能量的政治抒情诗时,就会觉得心里暖暖的,仿佛有一股春风吹过。

它让你对未来充满信心,相信美好的事情即将发生。

政治抒情诗也可以像一颗星星,在夜空中闪耀着光芒。

它能在黑暗的时刻给人指引方向,让人不至于迷失。

就像你在迷茫的时候,突然看到一颗明亮的星星,它会让你重新找到前进的道路。

政治抒情诗还像一面旗帜,引领着人们前进。

它用鲜明的主题和强烈的情感,号召人们为了共同的目标而奋斗。

政治抒情诗名词解释当代文学

政治抒情诗:是指那些以诗的形式来表达对当代重要政治事件,社会思潮的评说和情感反应的作品。

它以强烈的情感宣泄和政论式的观念叙说相结合,常采用长诗的形式,讲求节奏分明,声韵铿锵,具鼓动性。

代表诗人有贺敬之,郭小川等。

政治抒情诗:(1)特点:政治抒情诗直露的表白诗人的政治信仰和道德情操,甚至以标语口号来替代感情的抒发.诗的主题是对“继续革命”的感情和行动的宣扬,浅薄的比兴象征、托物言志的方法大量运用.(2)代表诗人:郭沫若、臧克家、殷夫、蒲风、艾青、田间、袁水拍及解放区诗人是新诗革命传统的代表;胡适、徐志摩、李金发、戴望舒等是“和当时革命文学对立斗争的一个反动的资产阶级文艺作家的集体”。

《离骚》是屈原(约前340~前277)的代表作,是我国古代最长的一首抒情诗,共373句,2490字.这是一部浪漫主义杰作,在这首诗中,诗人以崇高理想和炽热的感情,迸发出了异常灿烂的光彩。

《离骚》表现了诗人眷念祖国和热爱人民的胸怀,屈原是一个伟大的爱国诗人,有着宏伟的抱负.他想刷新政治,挽救楚国的危亡,还想让楚国强大起来,从而实现中国的统一.《离骚》还表现了诗人坚持理想、憎恶黑暗、嫉恶如仇的精神。

贺敬之与郭小川的政治抒情诗歌摘要:五六十年代,正直新中国成立政治大变革时期,这一时期诗歌也被涂上了政治色彩,政治抒情诗迎来了蓬勃发展时期。

在政治抒情诗中,诗人的个人感情与时代政治紧密结合,政治抒情诗为政治鼓动人民,簇拥着人民与时代一同踏上前进的步伐。

郭小川与贺敬之是这一时期具有代表性的优秀政治抒情诗人,为了研究这一时期政治抒情诗大体特色,对这两位进行了研究。

通过查阅资料,比较分析两者生平以及政治抒情诗的创作,总结归纳出了两者的诗歌异同,以及各自诗歌的优劣。

关键词:政治抒情诗、政治建设、时代、思想、艺术特色目录:1.政治抒情诗2.郭小川生平及诗歌创作历程3.贺敬之生平及诗歌创作历程4.郭小川与贺敬之政治抒情诗的比较正文政治抒情诗政治抒情诗这一概念的提出,大约在五十年代末六十年代初。

但是,这一诗体的出现,却在更早。

广义的说,从1949-1976年这一时期的大部分诗作,都有政治诗的性质:诗人所关注的是社会生活的政治层面,或是从政治层面来关注社会生活;诗中所表现的或是具体的政治事件,或是透过生活的不同层面来表现社会普遍的政治情绪。

不过,这里指的是一种有更明确思想、艺术规范的“诗体”。

它在建国初期就已经存在。

作为中国新诗这一时期的一种重要“样式”,政治抒情诗具有以下特征:首先是诗歌的思想内容以及功能上的政治性突出。

诗人对政治斗争的关注,当时的政治矛盾都反映在了诗歌当中,诗歌中的主人公也往往是一场治斗争中的一份子。

政治抒情诗这个最基本的特征把它同其他抒情诗歌区别开来。

其次,政治抒情诗的艺术结构,往往表现为观念演释的形态。

即借助感情内容以及生活具象来阐述一种抽象的、有逻辑的、理性的政治思想,使诗歌增强了感染力、鼓动性,继而衍生出了第三个特征,感情效应。

感情效应是强调这类诗歌在社会生活中、在群众中的战斗性和鼓动宣传作用的结果。

因此,政治抒情诗经常在思想情绪的表达上使用反复渲染、铺陈的手段,反对含蓄、隐蔽,而是寻求明快、直接、彻底。

政治抒情诗名词解释政治抒情诗是一种以表达政治情感和思想为目的的诗歌形式。

其中,“政治”指涉及社会组织、权力关系、政权运行等方面的议题,“抒情”强调了诗中蕴含的真挚情感和主观体验。

政治抒情诗常常以个人的身世、经历和感受为基础,将政治观念与个人情感相结合,形成独特的表达方式。

首先,政治抒情诗的名词解释需要关注其中的政治概念。

政治是关于权力、统治和社会组织的一门学科,研究人类社会中权力的形成、运行和变革。

政治是社会生活中不可或缺的一部分,它对每个个体和整个社会起着重要影响。

政治抒情诗在表达政治观念和情感时,会涉及国家、政权、社会阶级、斗争等政治概念,并通过对这些概念的重新诠释和具体化,传达作者对政治现象和社会问题的独特看法。

其次,政治抒情诗的名词解释需要关注其中的抒情性质。

抒情是指通过直接表达情感、感受来表达主观体验的一种艺术方式。

政治抒情诗中,诗人会将自己对政治现象的思考和情感体验巧妙地融入诗歌中,以达到情感表达与政治思考的有机结合。

在政治抒情诗中,诗人的个人情感和思想通过抒发诗歌中特有的声音、图像和情景得以充分表达,对读者产生强烈的共鸣和触动。

政治抒情诗的创作方式多样,可以通过描写政治历史事件、颂扬政治伟人以及批评社会、政权暴行等方式来表达政治情感和思想。

这种诗歌形式对于广大读者来说既可以是一种政治启蒙和思考的途径,也可以是一种审美和情感的体验。

政治抒情诗将政治与个人情感相结合,通过情感共鸣来触动读者,引发对政治的思考与关注。

总之,政治抒情诗是一种具有政治观念和抒发情感双重特点的诗歌形式。

通过个人的身世、经历和感受,将政治观念与个人情感相结合,形成独特的表达方式,传达作者对政治现象和社会问题的独特看法。

政治抒情诗既有助于政治思考和认识,又能够触动读者的情感共鸣,引起对政治的关注和思考。

历史与激情——对当代政治抒情诗的话语分析在20世纪中国文学史上,随着社会革命和民族解放运动成为历史的主题,诗歌与政治的关系便变得越来越紧密,越来越直接,以至在中华人民共和国建立之后,直到70年代末,当代诗歌少有不带有政治色彩的,从政治角度观察、思考并表现社会生活,在取材时集中1于社会生活中的政治内容,或直接表现具体的政治事件,或通过不同的生活侧面表现社会普遍的政治情绪,并以政治标准评判作品的价值大小,成为相当长的时期中主要的诗歌潮流。

很显然,最能代表这一时期诗歌主潮的诗体,非政治抒情诗莫属。

如果我们在新的历史高度将这些诗作作为一种特殊的话语类型来考察并分析其规律性的话,我们则能得到全新的启悟与感受。

作为20世纪中国左翼文化思潮在诗歌实践中的直接成果,政治抒情诗的出现最早可以溯源到20年代瞿秋白的《赤潮曲》、蒋光慈的《血祭》,30年代殷夫的《我们》、田间的《给战斗者》,40年代何其芳的《毛泽东》等都是这一诗体的早期名篇。

但是政治抒情诗作为一个概念的提出,则在50年代末、60年代初。

这是由政治抒情诗在50年代非同寻常的兴盛所导致的。

1949年底到1950初,胡风创作了交响乐式的政治抒情长诗《时间开始了》,1950年石方禹发表《和平的最强音》,1954年有邵燕祥的《我爱我们的土地》,1955年郭小川写下以《致青年公民》为总题的(包括《投入火热的斗争》、《向困难进军》等)共7首)组诗,1956年贺敬之发表《放声歌唱》等,这都是轰动一时的政治抒情诗名篇,对当代诗歌产生了非常重大的影响。

在这些作品中,尤以郭小川、贺敬之的诗歌为代表,除了普遍性的政治主题和题材的鲜明的社会性、政治性之外,迄今为止,给人留下深刻印象的,就是诗歌抒情主人公的形象,这已经不再是以往诗歌作品中的富有独特个性的诗人自己,而往往是一个人民或阶级代言人的“大我”(“我们”)。

而这,恰恰是政治抒情诗最本质的特征。

那么,这种明显抛弃抒情诗以往的2艺术经验和对独特性的要求,以抽象的“大我”(“我们”)所进行的创作,无疑“是我国特定历史时期社会生活和人们心理情绪高度政治化的结果”(洪子诚语)。

十七年文学创作中政治抒情诗的特点

在政治抒情诗中,“诗人”会以“阶级”(或人民)的代言者的身份出现,来表达对当代重要政治事件、社会思潮的评说和情感反映。

这种评说和反映,一般来说不可能出现多种视角和声音,因为在其精神上的“资源”,来自当时对现实历史所作的统一叙述。

在诗体形态上,表现为强烈的情感宣泄和政论式的观念叙说的结合,即“实际上是抽象的思想,抽象的概念,但用了形象化的语言来表达”,而“形象”也逐渐演化为“抽象”的、象征化“符号”的性质。

政治抒情诗一般都是长诗,通常采用大量的排比句式对所要表现的观念和情绪进行渲染、铺陈。

讲求节奏分明、声韵铿锵。

经常使用马雅可夫斯基的“楼梯体”的组织方式,并不断融入中国古典诗歌的对偶、排比方法,以加强形式感。

这种鼓动性的诗,大量出现在大规模的政治运动开展的时期,如50年代后期,如“十年动乱”前夕和“十年动乱”中。

它的出现,还伴随着诗歌朗涌的热潮。

政治抒情诗名词解释

政治抒情诗是一种以政治为主题、表达作者对政治现象、政治人物、政治理念等情感和思考的诗歌形式。

政治:是指社会组织和管理的一种活动形式,是通过调整社会关系来实现权力与利益的分配和合理配置的一种社会统治活动。

抒情:是指通过表达情感、感受和思考来倾诉内心世界、引起共鸣的一种表达方式。

诗:是一种将语言艺术化、音韵化、形象化的文学形式,通过押韵、排比、意象等手法创造出音乐般的语言节奏,表达作者对现实和内心的理解和感受。

政治抒情诗通过运用诗歌的形式和技巧,将政治和抒情元素有机地结合在一起,既具有政治性的批判和思考,又具有情感和思想的抒发。

它可以是对政治现象的批评和思考,通过诗人对政治事件和社会矛盾的观察和思考,表达出对现实政治局势的不满、忧虑、希望和呼唤。

也可以是对政治人物的赞颂和颂扬,通过对政治家、领袖或其他与政治相关的人物的赞美,表达出对他们的认同、敬意和支持。

此外,政治抒情诗还可以表达对政治理念和政治制度的思考和追求,通过对政治理念的赞美、思考和期望,表达出对理想政治的追求和渴望。

政治抒情诗不仅具有诗歌的审美特点和意境,更具有政治性的价值和社会意义。

它可以通过诗歌的形式将复杂的政治议题简化和凝练,使人们更加深入地思考和了解政治问题,提醒人们

关注社会动态和政治变化。

同时,政治抒情诗还可以是对政治的声音和对社会的反应,通过诗歌的表现力来激发公众的思考和反思,促使社会对政治问题的关注、讨论和改变。

政治抒情诗既是艺术的表达,又是对政治的思考和参与,具有独特的文化价值和社会效果。

结合作品谈一谈政治抒情和生活抒情的差异政治抒情和生活抒情是文学中常见的两种抒情方式。

政治抒情强调抒发政治情感,弘扬革命精神,反映社会现实;生活抒情则更为人文化,强调个体情感,表达人性的深层次境遇,反映社会人性的现状。

两者的差异主要体现在以下几个方面。

首先,政治抒情更倾向于表达社会的群体性感受。

政治题材的文学作品往往涉及到广大人民的利益,或者是反映社会中的阶级斗争、民族矛盾等。

其抒情方式强烈,具有激昂的革命情感,表达出强烈的正义感和不屈不挠的斗争精神。

例如,徐志摩的《丰碑》、巴金的《家》等作品,都是经典的政治抒情之作,通过对历史的回顾和对社会现实的思考,表达了作家对民族和国家命运的深情关注。

相比之下,生活抒情更倾向于表达个体内心的情感体验。

它温婉细腻,注重表达个人情感状态。

通过对生活的细致观察和深入反思,表现出人类在现代社会中面临的生存压力和情感困境,表现出人性的深层次境遇。

例如,余秋雨的《活着》、亦舒的《谁的青春不迷茫》等作品,都是具有生活抒情特色的代表作,讲述了普通人的生活经历和内心感受,引导人们对自我人生的思考和感悟。

相比之下,生活抒情作品对历史和现实的背景依赖性更小。

其抒情方式更加内省,通过对人物内心世界的描绘,强调情感内在的反应和表述,寓政治情感于情感体验之中。

这些作品不仅仅是对自己情感状态的深入反思,也代表了作家对普通人文化生活的思考。

例如,琼瑶的《追梦人》、席慕容的《雨巷》等作品,都是很好地表达了生活抒情的特征,是传达人性深度、生命意义等的佳作。

总之,政治抒情与生活抒情是文学的两种不同表现方式。

它们的差异在于政治抒情更强调反映社会现实和政治观念,而生活抒情更关注个体情感,表现人间温情。

两种抒情方式各有其特点,通过对人性深度、社会文化、历史感知等多方面的主题表现,呈现了精妙而多彩的文学风范并对我们思考社会思想及文艺实践有着积极而深远的意义。

郭小川、贺敬之政治抒情诗

总述

郭小川、贺敬之的政治抒情诗,既是中国历史的产物,也是中国文化的产物。

从诗体上我们把政治抒情诗称作“颂——新赋体诗”。

郭小川、贺敬之的政治抒情诗以50年代的昂扬精神,重温了赋这一美学体验。

并且,无论是贺敬之从马雅可夫斯基诗体化出的“东方楼梯式”,还是郭小川从中国古典诗律中重铸的“新辞赋体”,都以汉语独具的节奏和韵律,叠词排句的辉煌,传导了一个伟大时代的磅礴气势、力量和展望的远景,与天安门前一年一度的游行和阅兵一样,成为一个时代不可重复的语言庆典。

郭小川诗歌的总体特色:

1.具有鲜明的时代光彩。

作为一名“战士诗人”,郭小川的诗歌始终响应时代脉搏。

2.重视人的丰富思想感情,试图在诗中探求人生的真谛,表现自己对生活的独特思考。

3.闪耀着哲理的火花。

郭小川善于将对社会人生细致敏锐的观察,凝炼为哲理性主题。

4.诗歌形式多样。

运用了楼梯式、自由体、新辞赋体等

形式。

贺敬之诗歌的总体特色:

1.贺敬之的诗是时代的颂歌。

以敏锐的目光抓取时代的重大的事件、主要的生活内容,而不去吟唱那些与人民无关的眼泪和悲伤。

《回延安》表现延安的巨大变化,指明延安精神在社会主义建设时期的意义;《十月颂歌》是对新中国十周岁的礼赞。

2.运用想象、夸张、幻想等手法,革命浪漫主义风格突出。

3.注意吸收民歌和古诗的营养,又不排斥外国诗歌的影响,如"信天游"体与"楼梯体"就被诗人以熟练的笔法熔铸为一体。

相同点:

他们都热衷于处理“重大题材”,表现一种宏伟的抒情姿态,和在政治抒情诗上表现方式的某些相似。

贺敬之把马雅可夫斯基的“楼梯式”节奏与中国古典诗赋的对偶、排比的和谐韵律结合起来,把马雅可夫斯基的多层楼梯改为基本上两层对应的楼梯,这样,既有了参差起落的节奏变换,又有了我们民族诗学传统中对称的庄重。

如他的《放声歌唱》。

贺敬之还把陕北民歌信天游发展成一种具有浓

郁的民族风格的二行诗体,如《回延安》、《桂林山水歌》等。

这种二行一节,匀称、并排的诗体,抒情节奏舒缓有致,行与行、节与节间诗思的跳跃和情感的跌宕,给读者留下了想象飞驰的空间和感情回旋的余地。

贺敬之还化用古典诗歌的三、五、七言体,创造出一种新的半格律化的歌行体,如他的《三门峡歌》。

郭小川也继承了赋、比、兴传统的赋。

他以偶句、俪辞、排比铺陈,构建了半格律的白话诗体,即格局比较严整,章节大致对称,自然流走而音韵铿锵的长句体和长短句体。

长句体即所谓的“新辞赋体”,诗人在《甘蔗林——青纱帐》诗中采用了他本人创造的优美的新辞赋体。

这种诗体是在自由体中融进了楚辞汉赋的某些特点。

诗人采用半逗率,将几个参差的短句有机的组合成整齐的长句,行与行、节与节之间大体对称,对仗和韵律整齐。

在抒情方式上,采用铺成排比、反复渲染和咏叹的手法,以唤起人们对“青纱帐”革命精神深沉地怀念,对“甘蔗林”幸福的生活分外地珍惜。

不同点:

1.贺敬之专取重大题材,与政治中心贴得很近。

郭小川的题材呈多元趋向,政治大事一般置于背景位置,有含蓄的艺术处理。

2.贺敬之惯抒群体豪情,难以发现不协调的因素。

郭小川则试图建立个人视角,尝试在人的复杂心态上建立自己的

抒情基点。

3.风格上,贺敬之追求恢弘奔放,例《桂林山水歌》就抒发了自我、战士和人民的豪情,他作为一个革命战士,从那黄河波涛,塞外风沙之处走来,来到了他曾经在马背上梦见,在沙盘上画过的桂林山水之中,置身于祖国美丽河山的怀抱,为这幸福而沉醉。

郭小川则致力于雄浑、绮丽的统一。

《团泊洼的秋天》以“秋天的团泊洼呵,好像在香甜的梦中睡傻,/团泊洼的秋天呵,犹如少女一般羞羞答答”两个比喻兼拟人的手法,把团泊洼秋天的静态之美,惟妙惟肖地呈现在人们面前。

4.两人的出身背景不同决定了道路风格也不同,贺敬之一直接受的是根据地的思想文化,因此一直是很积极地投身于革命洪流之中。

郭小川的经历赋予了他在新时期的迷茫,在个人与社会之间的摇摆不定。

因为有思索所以才有痛苦。

贺是感性的,郭是理性的;贺是热烈的,郭是矛盾的。

在《望星空》中,面对国家政治生活的混乱、斗争的激烈、人民生活的困窘,诗人内心感到了犹疑和困惑。

这一点与同作为政治抒情诗人的贺敬之有了区别。

5.在处理个人与群体、个体与历史、感性个体与历史本质之间的关系上,贺敬之从不(或极少)表现其间的裂痕和冲突。

在他的诗中,“抒情主体”已是充分“本质化”了,有限生命的个体由于融入了整体,由于对“历史本质”的把握,而转化为有着充分自信的无限存在。

而在郭小川那些值得重视的作品那里,个体实现“本质化”过程。