梁启超人治结合法治的思想

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:2

2020年第19卷第4期论梁启超法律思想对中国法治现代化的影响□吕希【内容摘要】梁启超作为近代中国著名的思想家、政治家、法学家,其法律思想对后世产生了深远的影响。

梁启超将中国传统的法律思想与西方法律思想相结合提出了自己的法律思想为中国法治现代化提供了理论依据和方向,对中国的法治现代化作出了突出的贡献。

强调了法治主义的重要性,为中国现代法学确立了基本概念。

梁启超提出的民主立法、提高全民法治意识等都对中国的法治现代化有着重要的启示。

【关键词】梁启超;法律思想;中国法治现代化【作者简介】吕希(1989 ),男,黑龙江大学硕士研究生;研究方向:中国法律史一、梁启超法律思想的渊源(一)中国传统法律思想的影响。

梁启超作为近代中国著名的思想家、政治家,其学术思想对当时的中国社会和中国知识分子影响巨大。

梁启超生于书香门第,其祖父梁维清、父亲梁宝瑛都曾以士绅的身份参与乡政,在当地有一定影响力,优越的家庭环境使梁启超从小便受到良好的传统教育。

幼时的梁启超在中国传统的教育模式之下,熟读儒家经典,了解传统儒家文化,所以在后来梁启超的法律思想中包含了大量的中国传统的法律思想,其中一个重要原因就在于其从小受到的儒家文化的教育和影响。

在儒家传统经典中,《孟子》《论语》是梁启超最认同的两部经典。

他认为“《论语》为两千年来国人思想之总源泉。

《孟子》自宋以后,势力亦与相坪。

此二书可谓国人内的外的生活之支配者。

故吾希望学者熟读成诵,即不能,亦须翻阅多次,务略举其辞,或摘记其身心践履之言以资修养。

”(二)西方法律思想的影响。

梁启超作为近代中国学贯中西的思想家,西方法律思想是其思想的重要来源和组成部分。

19世纪末20世纪初的中国饱受战火的摧残,处于列强瓜分的危机之下,中国在列强武力威胁之下被迫打开国门,接受了列强一系列的不平等的条约。

与此同时,随着中国国门的敞开大量西方的思想和价值观涌入中国社会,影响着中国的精英阶层。

受中国数千年儒家文化影响和教育的中国士阶层在思想上受到了前所未有的冲击。

梁启超“法治主义”思想评述一.梁启超其人梁启超(1873年2月23日-1929年1月19日),字卓如、任甫,号任公,别号饮冰室主人,广东省新会县人,人称梁新会。

清朝末年、民国初年的中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家。

1894年,梁启超提倡变法,并于上海主撰《时务报》,著《变法通议》,刊布报端,启发国人之革新思想。

与谭嗣同等6人同参新政,因保守派所反对,变法失败,谭嗣同等被杀,梁启超逃亡日本。

中华民国成立后,梁启超返回中国,并参与了反对袁世凯称帝的斗争。

晚年远离政治,专以著述讲学为务,又深研佛学。

1929年1月19日病逝。

在十九世纪末二十世纪初,在国难空前、剧变空前之际,在旧学术迅速式微、新学术一切草创之际,一个涉猎如此广阔的法学学术领域——法理学、宪法学、行政法学、国际法学,并代表当时的最高水平,除梁启超以外,并世无第二人。

梁启超还首次划分了中国法理学史发展的历史阶段。

他打破按朝代分期的传统做法,按照法理学自身的发展阶段特点,把中国法理学史发展的历史分三个阶段:一是礼治时代(三代至春秋之前),二是法治主义时代(春秋战国),三是法治主义衰落时期(自秦汉以下)。

梁启超还开创性地提出了“中国法制史”、“法治”等概念。

梁氏在法律史学理论、方法与实践上都为中国近代法律史学的创立作了铺垫性工作,他不仅为中国法律史学的发展确立了新的路标,把一代敏锐进取的青年学者带入了一个新的天地,为中国法律史学的近代化培养了人才;更为重要的是他在中国法律史学领域掀起了一场革命,开启了中国法律史学发展的新时代。

二.梁启超的法治主义思想梁启超认为,一个人有个人的意志,一个国家有国家的意志,而法就是“国家之意志”的体现。

国家只有通过立法才能表达“国家之意志”,以维护国家与国民的利益。

梁启超不仅认为法是“国家之意志”,而且认为法是“天下之公器”,强调法是治理国家普遍而有效的工具。

世界上任何国家都不能没有法律这个工具。

“有示国斯有法,无法斯无国。

梁启超与中国现代法学的兴起梁启超是中国近代著名的思想家、政治家、教育家和法学家,他为中国现代法学的兴起和发展做出了卓越的贡献。

他提出了许多具有启示意义的法学思想和理论,为中国现代法学的建设奠定了基础。

一、梁启超的法学思想梁启超在法学方面的思想有其独特之处,他强调法的科学性、正义性和民主性,主张法贵在实用和适应,旨在保护人民的利益和维护社会稳定。

他认为,法律不是惩罚犯罪分子的工具,而是解决社会问题的途径,以平衡权利和义务的关系,从而实现社会和谐。

梁启超的思想在近代的中国政治和社会背景下具有创新和现代性,其中最为重要的是他提出的“必需性说”和“借鉴西方法”两个核心观点。

首先,梁启超提出了法律的必需性。

他认为,法律是社会安定的保障,是为了规范人们的行为而存在的制度;法律的存在是为了保护法律对象的合法权益,维护公正与正义。

因此,法律的存在使人们信任和尊重法律,遵守法律,不违法犯罪,从而维护社会秩序。

其次,梁启超提出了“借鉴西方法”的观点。

他充分认识到了中国传统法律的缺点和弊端,提倡借鉴西方法律制度,吸取各国的优点,从而创新发展一种高质量的现代法律。

他既强调“中西结合”,又强调“以中为主”,这一思想成为了中国现代法学的主要特色之一。

梁启超通过自己的思想、言论和实践,对中国现代法学做出了深远的影响。

他的思想既是中国现代法学的起点,也是其发展的方向性。

在理论方面,梁启超强调法律的科学性、正义性和民主性,通过揭示法律与社会、人权和社会公正的关系,为中国现代法学提供了极其重要的贡献。

他提出的“必需性说”和“借鉴西方式”的观点,更是为中国现代法学的发展奠定了坚实的基础。

在实践方面,梁启超的成就也是不可低估的。

他为“戊戌变法”(1898年)提供了司法方面的支持,成为了司法部门的重要负责人,对中国司法制度的改革和现代化建设有着不可替代的作用。

他的著作《犯罪论》和《管子校论》也对中国法律制度的建设和完善产生了重大影响。

梁启超法治思想研究作者:刘新文章来源:《法学家》1997年第5期更新时间:2013年06月07日梁启超先生是我国近代杰出的爱国主义者、著名的启蒙思想家、也是一位颇有建树的法学家。

他在系统总结中国传统文化遗产的同时,热情宣传西方的法治思想,并提出了一系列独到而精辟的见解。

早在本世纪之初,他就大声疾呼:中国要救亡图存,必须实行法治主义;法治必须与民权相结合;法治必须与道德教育相结合;实行法治要加强中西法律文化交流,走中法与西法相结合的道路。

他这些见解,对我们当前的民主与法制建设和法制现代化,仍具有重要的理论意义和实践价值,值得我们认真研究。

一、必须实行法治主义梁启超很重视法律在治国中的作用,认为为政必须实行法治。

他反复强调:“非发明法律之学,不足自存矣”;“立法之业”,是“立国之大本大原”;“法治主义是今日救时唯一之主义。

”〔1〕他首先从法理学上深刻论证实行法治的必要性:1.法是国家的意志。

梁启超认为,实行法治的必要性,是由法的本质与特征决定的。

而法的首要特征就在于法是国家的意志。

他说:“凡人必有意志然后有行为”,“国家之行为何?行政是已。

国家之意志何?立法是已。

”〔2〕他从西方资产阶级抽象的国家观与法律观出发,把国家比作个人,认为个人有个人的意志,国家有国家的意志。

法就是国家意志的体现。

国家只有通过立法,才能表达自己的意志,维护国家与国民的利益。

因此,国家必须“立法以治天下”。

2.“法者,天下之公器”。

这是我国古代思想家早已提出的观点。

所谓“法者,天下之公器”,含有两层意思:一是提倡“刑无等级”、“同罪同罚”;二是强调任何国家都不能没有法律。

梁启超把法说成是“天下之公器”〔3〕,意在阐明法是治理国家普遍而有效的工具,世界上没有无法之国。

“有国斯有法,无法斯无国。

故言治国而欲废法者,非直迂于事理,亦势之必不可得致者也”,“今世立宪之国家,学者称为法治国。

法治国者,谓以法为治之国也。

夫世界将来之政治,其有能更微于今日之立宪政治者与否,吾不敢知。

《中国法律思想史》简答及论述题1、简述管仲的立法思想管仲主张“令顺民心”,“与民分货”,法令的制定必须适应民众好财争利的习性,这是管仲在立法方面,尤其是在经济立法方面的主张。

管仲的立法主张有两个特点:—是强调物质经济利益的地位;二是重商。

(1)管仲认为,立法必须顺应民心。

以民心为向背,而赢得民心的关键在于使法律符合百姓的利欲,适应人们对物质利益的要求。

(2)管仲重视商业。

力图用行政和法律手段促进并控制经济的发展。

管仲的立法思想具有重商主义的特征。

(3)管仲在农业方面也有自己极有特色的思想。

2简述秦王朝“法治”思想的主要内容秦统一中国后,建立了以法家思想为指导的专制统治,推行“事皆决于法”的法治思想,用严刑峻法来统治人民。

其法治思想包括以下几方面:①“事统上法”的指导思想,加强法律的统一。

②“事皆决于法”的法制思想;③严刑峻法,“深督轻罪”的施刑方针;④“以法为教”的文化专制思想。

秦王朝“事皆决于法”的“法治”思想对秦统治者实现统一,建立和巩固中央集权封建国家起到了积极作用,但其采用单纯的严刑峻法进行统治,激化了社会矛盾,导致秦王朝的速亡。

3简述魏源的“变古愈尽,便民愈甚”思想魏源认为天地万物和人类社会都是不断变化的,指出历史进化是客观的必然趋势,提出了“变古愈尽,便民愈甚”的变法思想。

他指出“天下无数百年不敝之法,亦无穷极不变之法”。

他列举历代赋税、兵役制度不断变革的事实,说明法令随着“势”的变化而变化,这是历史发展自身的法则。

他还认为后代的法令、制度比古代进步,反对那种“执古”、“泥古”而不知随“势”变法的人,怒斥他们是“读周礼之书,用以误天下”的庸儒。

但魏源认为现有法令制度问题不大,关键是讲求行法之人,除去“法外之弊”,所以其变法思想仅为点点滴滴的改良,根本没有触及封建统治制度,也没有以新法代旧法,仿行西方资产阶级政治法律制度的要求。

4试述《唐律疏议》中封建正统法律思想的体现《唐律疏议》是以唐朝早期法律为基础而制定的集大成的律文及释文。

梁启超与中国现代法学的兴起梁启超(1873-1929)是中国近代著名政治家、教育家、哲学家和法学家,也是中国现代法学的重要代表人物之一。

他的学术思想和实践对于中国法学的兴起和发展起到了重要的推动作用。

梁启超早年在日本留学时接受了西方法学的熏陶,对西方法制、法律思想有着较为深入的了解。

回国后,梁启超开始从事法学教育和研究工作,并且提出了自己的一系列法学理论和观点。

他以发展中国法学为己任,致力于将西方法律思想与中国传统思想相结合,为中国现代法学的兴起提供了重要的理论基础。

梁启超主张"治理之学",即将西方法学与中国儒家治理思想相结合,探讨适合中国国情的法律体系和法治思想。

他认为,法律的存在和发展应该与社会的需要相结合,必须坚持以人民利益为出发点和归宿,以公平正义为根本原则。

他倡导通过法律来兴利除害,实现社会秩序的和谐与稳定。

梁启超在中国法学界的最重要的贡献之一是创办了北洋法政学堂。

这是中国第一所近代法学院校,为中国培养了一大批法学人才,推动了中国法学的发展。

他将西方法学的基本理论、制度和方法引入中国,并结合中国自身实际进行了丰富的研究和实践。

北洋法政学堂的建立和发展,为中国现代法学提供了学术交流、研究和教育的平台,对于中国法学的兴起发挥了重要的引领作用。

梁启超还关注社会法学的研究和实践。

他提出了"社会公益"的理念,认为法律的目标在于促进社会公益,维护社会正义和人民权益。

梁启超倡导积极的社会改良,通过法律来调整社会关系,改善社会状况,推动社会进步。

他强调了在法律实施中必须坚持公正、公平、公开的原则,保障人民的合法权益,有效地维护社会秩序。

梁启超对中国法学的兴起产生了积极的影响。

他的思想和实践为中国法学的发展提供了重要的理论基础和实践经验,推动了中国法学的现代化进程。

梁启超的学术思想在中国法学界产生了广泛的影响和深远的意义,他被誉为中国近代法学的奠基人之一。

梁启超的法治思想■邱远猷近代中国言论界之骄子梁启超,在戊戌变法前后的资产阶级维新派中,对西方资产阶级法学较有研究,著述最多,并且具有较为鲜明的资产阶级法学观点,对中国近代法律思想史的发展作出了重要贡献。

梁启超在学习、翻译、介绍和宣传西方学者法律思想中,深受其影响,接受和吸收了资产阶级法治思想,他说:“今天立法以治天下”。

“今世立宪之国家,学者称为法治国者,谓以法为治之国也。

”梁启超法治思想之形成,一个重要的思想渊源就是以西方资产阶级法学理论为根据。

他曾经说过:“末学肤受如鄙人者,偶有论述,不过演师友之口说,拾西哲之余唾,寄他人之脑之舌于我笔端而已。

”梁启超对西方法治学说的学习、宣传、传播,并不是仅仅停留在理论研究上,而特别注重理论的运用,“欲以探求我国民腐败堕落之根源,而以他国所以发达进步者比较之,使国民知受命所在,以自警厉自策进。

”这就是说,要在理论研究的指导下,联系中国落后的现状,与西方进步发达国家作比较研究,找出中国落后的根源所在以及医治的良方。

通过中西对比研究,进一步指出:西方国家之所以发达富强,中国之所以落后贫弱,一个十分重要的原因就在于是否重视法制,是否真正做到依法治国。

中国自秦汉以来,“种族日繁,而法律日简,不足以资约束。

事理日变,而法律一成不易,守之无可守,因相率视法律如无物”,终于使法律“荡然”无存。

此与相反,“泰西自希腊罗马”以来,“治法家之学者,继轨并作,赓续不衰”。

特别是欧美各国近“百年以来,斯义益畅,乃至以十数布衣,主持天下之是非,使数十百暴主,戢戢受绳墨,不敢恣所欲,而举国君民上下,权限划然,部寺省署,议事办事,章程日讲日密,使世界渐进于文明大国之域。

”梁启超得出的结论是“夫以一国处万国竞争之涡中,而长保其位置,毋俾陨越,则舍法治奚以哉。

”中国“欲举富国强兵之实,惟法治为能致之”。

梁启超不仅从历史与现实的社会实践中寻找实行法治的根据,提出法治是19至20世纪之交中国“救时”“存国”之“唯一主义”、“重要事业”,而且进一步从法理上去论证法治的必要性和重要性。

探析法治思想对梁启超人治思想的推动作用作者:谭皓李军朱超韩梦琳来源:《商情》2011年第43期【摘要】梁启超先生是近代中国最具影响力之一,他深度参与了19世纪末、20世纪初中国重大历史转型的所有事件,他的思想大开大合,引领近代中国思想界的风潮。

他是近代中国资产阶级思想的“开蒙着”,尤其他的法治思想对近代中华法系有着不可估量的影响力,但纵其一生,他先前积极传播西方法治思想的最终还是回归了儒家人治思想。

这是本文要详细讲述的。

【关键词】梁启超;法治;人治梁启超是近代中国思想史上极具争议性的人物,尤其他在历经近代中国重大政治运动后,深感西方的法学思想启蒙国人的重要性。

他一生的法学著述就有300万字以上,而他一生所涉猎的法学领域广泛,包括法理学、宪法学、行政法学、法史学,就篇幅而言超过沈家本、严复、杨鸿烈等这些近代法学大家。

他前期生涯一直倡导西方法治思想救中国,而晚年逐渐回归儒家人治的本性,这一直为后人所诟病。

探究梁启超大起大落的一生,我们可以感知他许多主张,都为当时的中国带来了一股清新的空气。

在法治思想与人治思想徘徊的道路上,他的法律思想中始终包含一种“变”的观念。

通过文献收集和资料比较,我们可以将梁启超法学思想的转变划分为三个阶段。

(一)中法为体,西法为用。

“中法为体,西法为用”思想来源于晚晴重臣张之洞“中学为体,西学为用”的主张,是洋务运动失败后,中国有识之士在混乱的思想中总结出的一条救国救民的方法。

甲午海战失败后,康有为、梁启超等这些有识之士拉开了“变法图存”的救国道路。

在康有为的维新变法期间,梁启超不管从理论上,还是从现实层面上论证,改革法治的重要性,只有借鉴西方法治思想,改变中国现行腐朽的政治体制,进而才能维护大清皇室万世不动的基业。

(二)全面西化阶段。

戊戌变法失败至1917年,梁启超逐渐摆脱康有为的控制,逐渐走上自主的思想道路,他在海外一方面有革命党论战,一方面大量的翻译西方法学家的名作。

他的法学思想也逐渐转化为西方法治思想,并且他潜心研究法理学,认为“今日之中国而治法学,其抽象的法理学最重要”,于是他撰写了一大批法理学论述,如《中国法理学发达史论述》、《法理学大家孟德斯鸠之学说》等,详细探讨了法的演进、法与自由、法与道德等,并详细论述了中华法系,为后人开启近代法学之门,此事迹一直为后人所称颂。

梁启超“法治”思想述评

梁启超的“法治”思想可以说是中国近代法律思想史上的重要篇章。

他作为近代中国言论界的佼佼者,在戊戌变法前后的资产阶级维新派中,对西方资产阶级法学进行了深入的研究,对中国近代法律思想的发展作出了重要贡献。

首先,梁启超坚信只有及时变法,才能保国、保种、保教。

他深入分析了传统法律与社会发展的矛盾,认为传统法律已不能适应社会发展,无法将国家引向文明富强。

因此,他积极倡导法律改革,认为变法是天之道,是大地既通、万国蒸蒸、日趋于上的大势所趋。

其次,梁启超深受西方资产阶级法学理论的影响,他主张“今天立法以治天下”,认为法治是国家治理的基石。

他反对人治,主张以法为治,以法治国。

这种思想在当时的中国具有很大的启蒙意义,推动了中国法治思想的现代化进程。

此外,梁启超还特别注重理论的运用。

他不仅在理论上阐述法治的必要性和重要性,而且联系中国落后的现状,与西方进步发达国家作比较研究,找出中国落后的根源所在以及医治的良方。

他认为,西方国家之所以发达富强,中国之所以落后贫弱,一个十分重要的原因就在于是否重视法制,是否真正做到依法治国。

最后,梁启超的法治思想还具有鲜明的时代特色。

他深受孟德斯鸠学说的影响,把有无法律和法律是否发达看作是区分人类与禽兽、文明与野蛮的重要标志。

这种思想在当时的中国具有很大的启示作用,推动了中国社会的文明进步。

总的来说,梁启超的“法治”思想具有深远的历史意义。

他不仅从理论上深刻阐述了法治的必要性和重要性,而且从实践上积极探索了法治的实现路径。

他的思

想对中国近代法律思想的发展产生了重要影响,为中国法治现代化的进程奠定了坚实基础。

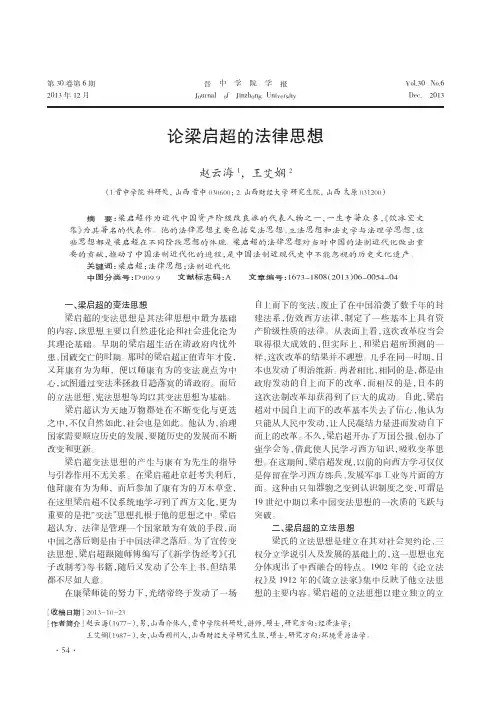

第30卷第6期2013年12月晋中学院学报Journal of Jinzhong UniversityVol.30 No.6 Dec. 2013[收稿日期]2013-10-23[作者简介]赵云海(1977-),男,山西介休人,晋中学院科研处,讲师,硕士,研究方向:经济法学;王艾娴(1987-),女,山西朔州人,山西财经大学研究生院,硕士,研究方向:环境资源法学。

论梁启超的法律思想赵云海1,王艾娴2(1.晋中学院科研处,山西晋中030600;2. 山西财经大学研究生院,山西太原031200)一、梁启超的变法思想梁启超的变法思想是其法律思想中最为基础的内容,该思想主要以自然进化论和社会进化论为其理论基础。

早期的梁启超生活在清政府内忧外患、国破交亡的时期。

那时的梁启超正值青年才俊,又拜康有为为师,便以师康有为的变法观点为中心,试图通过变法来拯救日趋落寞的清政府。

而后的立法思想、宪法思想等均以其变法思想为基础。

梁启超认为天地万物都处在不断变化与更迭之中,不仅自然如此,社会也是如此。

他认为,治理国家需要顺应历史的发展,要随历史的发展而不断改变和更新。

梁启超变法思想的产生与康有为先生的指导与引荐作用不无关系。

在梁启超赴京赶考失利后,他拜康有为为师,而后参加了康有为的万木草堂,在这里梁启超不仅系统地学习到了西方文化,更为重要的是把“变法”思想扎根于他的思想之中。

梁启超认为,法律是管理一个国家最为有效的手段,而中国之落后则是由于中国法律之落后。

为了宣传变法思想,梁启超跟随师傅编写了《新学伪经考》《孔子改制考》等书籍,随后又发动了公车上书,但结果都不尽如人意。

在康梁师徒的努力下,光绪帝终于发动了一场自上而下的变法,废止了在中国沿袭了数千年的封建法系,仿效西方法律,制定了一些基本上具有资产阶级性质的法律。

从表面上看,这次改革应当会取得很大成效的,但实际上,和梁启超所预测的一样,这次改革的结果并不理想。

几乎在同一时期,日本也发动了明治维新。

梁启超关于法家思想的讨论一、法家对“法”的理解及学说构成在梁启超看来,“法家”作为一个学派崛起很晚,而且在学理上兼收儒、道、墨三家学说:“法家成为一有系统之学派,为时甚晚。

盖自慎到、尹文子、韩非以后。

然法治主义,则起原甚早,管仲子产时确已萌芽,其学理上之根据,则儒道墨三家皆各有一部分为先导。

”从法理学角度上看,先秦诸家的“法”纯属“自然法则”意义上的法,法的本源在“天之道与民之故”。

“以自然法为标准以示人行为之模范也。

”所以法家所讲的“法”也以此为根本观念。

管子说:“根天地之气,寒暑之和,水土之性,人民鸟兽草木之生,物虽不甚多,皆均有焉而未尝变也。

谓之则;义也,名也,时也,似也,类也,比也,状也,谓之象;尺寸也,绳墨也,规矩也,衡君也,斗斛也,角量也,谓之法;渐也,顺也,靡也,久也,服也,习也,谓之化”。

也有从法的观念中进行分类的论述,如尹文子说“法有四呈:一曰不变之法,君臣上下是也;二曰齐俗之法,能鄙同异是也;三曰治众之法,庆赏刑罚是也;四曰平准之法,律度权衡是也。

”上述都是法家对法的理解,梁启超断言,法家所讲的法主要是以尹文子所说的第一、二、四种为“体”,而以第三种为“用”,这是狭义的法。

韩非子说“法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也”,“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也”,这些论述表明法家所讲的“法”主要是以成文法的形式公布出来并以国家制裁力作为后盾的法律形式。

法家由“儒道墨三家之未流嬗变汇合而成”,这是梁启超对法家学派思想源流的认识。

首先,法家接受了儒家的正名定份的理论。

儒家讲正名定分,名份的具体化,势必用礼数来加以区分,荀子所讲的“礼、法之大分也”,“礼者人主之所以为群臣寸尺寻丈检式也”,都是这个意思。

荀子的学说与法家言论最为接近,韩非子就是作为荀子的弟子而成为“法家大师”的,这就是法家与儒家的渊源关系。

其次,法家吸收了道家的自然法理念。

道家言“我无为而民自正”,那么“民”怎么才能“正”呢?道家认为自有“自然法”才能使之“正”,自然法不可见,于是进一步要求用“人为法”来体现。

梁启超法学观的特点探析据统计,梁启超有关法学方面的著作和文章超过三百多万字,洋洋洒洒的文字系统地阐释了梁启超的法律思想。

这些法律思想和观点给当时的社会和民众形成了极大的影响,促进了社会变革,启蒙了民众的法治意识。

将近一个世纪过去了,梁启超的法学思想因其蕴含的历史价值和学术价值仍然是学术界和史学界关注的焦点之一,下文将对梁启超的法学思想进行简单的评析,以此微薄之力推动我国的法制建设及法学研究的进步。

梁启超法学思想的主要观点1.立法要为公。

立法是为国家民众所立,而不是维护少数人权益, 这是梁启超法律思想的一个重要方面,〃要之治国之立法,以国家极大多数人的利益为目的〃⑴,在以后的文章里,梁启超也多次表明了这种观点。

2.注重法治。

梁启超在《变法通议》里说道“法者,天下之公器〃,在《论立法权》中,梁启超也表达了同样的思想:“国家之行为何?行政是已;国家之意志何,立法是已。

〃对于什么是法治精神,梁启超说“:为什么人群能结合起来,靠的是一种共同生活的规条,大众都在这规条的范围内分工协力。

若是始终没有规条,或是规条定了不算账, 或是存了一个利用的心,各人仍旧是希图自己的便利,这群体如何能成立?便不能共同生活。

〃[2]2982法治精神一直是梁启超法律思想中不变的主题。

3.立法权与行政权要协调。

梁启超对于孟德斯鸠的三权分立学说极为推崇,但是对于美国的三权分立又表达了自己的不同的观点,他认为三权分立要相互协调,分立是相对的而不是绝对分开。

4.正确处理法治与人治的关系。

“任人不任法者,人无必得之券,则国无必得之符,所待之人为至,则国已先亡已,任法不任人者,法固中才之所能守,而不必有所待。

〃⑶对于法治和人治,梁启超认为绝对的法治和绝对的人治都是有害的。

5.主张改良司法。

改良司法是梁启超一贯的主张,对于法治精神他有自己的认识。

在1914年的《呈请改良司法文》中他提出改良司法的七点意见,对于法院的编级制、轻微案件的形式、案件审限、上诉变通、刑律实行法、酌情恢复苔杖、刺配、法官养成所提出了自己的看法,这七点意见大部分与现代司法精神吻合,体现了梁启超思想的进步性。

第一章引言“梁启超是法治主义的最早宣传者和鼓吹者。

”①每个时代和每个国家都要产生自己的代表人物,产生适合于时代和国家需要的杰出的政治家、思想家。

他们走在历史的前头影响和带领人民前进,他们的思想、言论、行动,开辟风气、激扬潮流,成为人类共同的精神财富,值得后人去研究,从中吸取经验,获得知识。

②梁启超就是中国近现代史上最为突出和重要的这样的杰出人物之一。

作为十九世纪末期维新变法运动的健将和二十世纪初“言论界之骄子”,梁启超的确是那个时期的思想导师,他的政治法律思想一时左右着舆论,并且影响着当时的政治界思想界学术界,对现代也产生了较为深远的影响。

1.1研究意义戊戌变法之前,梁启超就开始关注西方政治法律制度。

1895年他在北京协助康有为创办宣传变法维新思想的刊物《万国公报》(同年十一月改名为《中外纪闻》),开始走上了政治宣传道路。

1896年任《时务报》主笔,撰写了著名的《变法通议》和《西学书目表》等文章,在《时务报》连续发表,影响巨大。

1897年编辑《西政丛书》,比较集中的向中国思想界引进西方的政治法律学术思想。

戊戌变法失败后逃亡日本,他的阅读面更加广阔,通过学习日语,从而广泛阅读日人翻译的西方政治法律思想书籍,并且撰写文章介绍西方近代以来的政治学法学思想,如霍布斯、斯宾诺莎、卢梭的社会契约学说,孟德斯鸠的三权分立学说,边沁的乐利主义伦理学说,伯伦知理的国家理论学说等等。

③梁还通过办理报纸来鼓吹变法、法治等,如先后在日本创办了《清议报》、《新民丛报》,尤其以《新民丛报》影响最大,黄遵宪称赞其“惊心动魄,一字千金,人人笔下所无,却为人人意中所有,虽铁石人亦应感动。

”④发表了《新民说》、《新民议》、《释革》、《宪政浅说》、《立宪政体与政治道德》等文章,并且发表《中国法理学发达史论》、《法治主义之发生》、《论中国成文法编制之沿革得失》等著作,大力鼓吹法治。

梁启超不仅在理论上宣传西方法律思想,而且积极践行,他组织、参加各类政治活动,成立保皇会(后改名为国民宪政会),组织政闻社,并在政闻社机关报《政论》创刊号上发表政闻社《宣言书》,提出他所持主义有:实行国会制度,建立责任政府;厘订法律,巩固司法权之独立;确立地方自治,中央地方之权限;慎重外交,保①俞荣根. 论梁启超的法治思想——兼论梁氏对传统法文化的转化创新. 孔子研究, 1996(1):61②戴逸序, 宋仁主编. 梁启超政治法律思想研究. 北京: 学苑出版社, 1990:1③见《饮冰室文集》中之《霍布斯学案》、《卢梭学案》、《近世欧洲四大政治学说》、《法理学大家孟德斯鸠之学说》、《国家学纲领》等文章,这些文章大多刊登在《新民丛报》,影响极大,梁启超“执舆论之牛耳。

论梁启超法治思想

段文芳

【期刊名称】《鸡西大学学报》

【年(卷),期】2010(010)002

【摘要】作为中国近代资产阶级改良主义者,梁启超的法治思想比较丰富.梁启超深受时代环境和家庭教育的影响,从法理学的角度对法治的必要性和重要性进行了论证,并对中国如何实现法治提出了自己的理论主张.

【总页数】2页(P59-60)

【作者】段文芳

【作者单位】山西大学法学院,山西·太原,030000

【正文语种】中文

【中图分类】D909

【相关文献】

1.探析法治思想对梁启超人治思想的推动作用 [J], 谭皓;李军;朱超;韩梦琳

2.严复与梁启超法治思想之比较 [J], 庞鹏

3.严复与梁启超法治思想之比较 [J], 庞鹏;

4.梁启超财政法治思想初论 [J], 韩晓

5.梁启超财政法治思想初论 [J], 韩晓

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

08法三班宋雅馨2008250306

梁启超法治与人治相结合思想的探析

梁启超,广东新会人,中国近代维新派代表人物,近代中国的思想启蒙者,深度参与了中国从旧社会向现代社会变革的伟大社会活动家,民初清华大学国学院四大教授之一、著名新闻报刊活动家,同时还是一位杰出的法学家,他对法理学、宪法学、法史学、行政法学都有过系统的研究,留下了三百多万字的法学著述。

不仅如此,在他十多年的政治活动中,几乎有一半的时间和精力用在推动中国法制的现代化。

在维新变法运动中,梁启超是仅次于康有为的倡言变法健将,由于受到西方资产阶级进化论的影响,其法律思想中始终包含一种“变”的观念。

他许多主张,都为当时的中国带来了一股清新的空气。

在其提倡民权和君主立宪,主张救亡图存的变法维新思想体系中,关于法治与人治相结合的观点及论述,在中国法律思想史上堪称为一家之言,对于后人作进一步的研究颇有借鉴意义,故在此对其法治结合人治的思想进行浅析。

一、梁启超法治与人治相结合思想形成的社会背景

中日甲午战争后,民族危机空前严重,以康有为、梁启超等人为首联络18省举人1300余人联名上书清帝,反对签订《马关条约》,提出“拒和·迁都·练兵·变法”的主张。

上书虽遭清廷拒绝,但它的内容辗转传抄,在社会上激起广泛影响。

这次上书标志着资产阶级维新派正式登上历史舞台,酝酿多年的资产阶级维新思潮开始变为实际的政治运动。

维新派宣传变法维新、救亡图存,提倡西学,考察各国强弱之源,主张对中国传统的政治、经济和思想文化进行资产阶级性质的改革,把中国引向资本主义发展道路,以挽救民族危机,使国家臻于富强。

梁启超作为维新变法的领袖之一,一个政治活动家,他对治国理论的理解加深,在推动中国宪政进程中,开始了在中国开展法治的探索。

二、法治于人治相结合思想的理论基础

在中国法律思想史上,“人治”与“法治”的争论由来已久。

他认为先秦儒家主张“贤人治国”,“人存政举,人亡政息”;法家则主张“以法治国”,治理国家要依靠法律,而不要依靠“贤者”。

到了近代,法家由“儒道墨三家之未流嬗变汇合而成”,即接受了儒家的正名定份的理论,吸收了道家的自然法理念。

梁启超为适应其变法维新的需要,采用比较研究的方法,明确地把儒法两家的争论,概括为“人治主义”与“法治主义”之争,并评论其优劣。

他认为法家的法治主义与儒家的人治主义相比,有以下长处:

第一,法治主义重视法律的作用,强调法律的权威法,区别了法律和道德。

法治主义既承认意志是自由的,但又不认为行为是绝对自由的,行为须由法律来规定。

第二,法治主义使国家的治乱不因人而异,把国家的治理奠基于法律之上。

梁启超认为依照人治主义,国家遇贤则治,遇愚则乱。

法治主义则不会使国家因遭贤或遇愚而受影响。

他说“夫专制国,则治乱续于贤愚者也。

而立宪国,则遭贤与遇愚均者也。

”梁启超把这一点看成是法治主义的“至精之论”。

第三,法治主义可以使多数人成为“贤者”。

梁启超认为,在人群当中,“贤”与“不贤”都居少数,“中人”居多数。

实行“法治”,能够使多数人即“中人”有法可循、依法行事而成为“贤者”。

如果没有法律的话,唯贤者贤,而“中人”多因无法可循而接近于不贤。

第四,法治主义区别了国家与社会。

他指出,法家强调以国家法律制裁人的行为,不仅是国家权利,也是国家的义务。

这样,在法治主义中,国家与社会是两个不同的概念。

在梁启超看来,这是法家较之其他各家的优点。

由此,梁启超把法治主义也成为“国家主义”即注重国家;把其他学派理论称为“社会主义”,即注重社会。

不过,法家的法治主义也有许多短处:

第一,法治主义缺乏民主精神。

法家主张法自君出,君主可以一言立法、一言废法,这样,法律必然不能真正起到限制君主的作用,所谓“以法治国”就根本无法实现。

梁启超认为,法家的最大缺点在“立法权不能正本清源”。

第二,法家的法治主义忽视人的个性自由。

法家强调要“齐一其民”。

梁启超认为,这是用一个模式来要求不同的人们,“其结果则如陶之治填,千器万器,同肖一型,个人之个性,为国家吞灭净尽”。

第三,法治主义忽视道德的作用。

治理国家,既离不开法律,也离不开道德。

梁启超认为,法家重视法律的作用是其长处,但他们忽视道德的作用,鼓吹法律万能论则不可取。

第四,法治主义是一种“物治主义”。

法家有一种“万事皆归于一,百度皆准于法”的主张。

梁启超认为这是把人与物、量人与量物混为一谈。

过于强调法律的作用,动辄以“物准”即法来衡量人,必然会忽视“法之所不至者”。

把儒法两家的学说对比之后,梁启超得出结论:“两派各有缺点,专任焉俱不足以成久治。

”对两派的学说,应扬其所长,避其所短,既要重视法律的作用,也要重视道德的作用。

三、法治与人治相结合思想的实质内涵

梁启超关于儒家人治主义和法家法治主义的论述是为实现其君主立宪主张服务的。

为了表明立宪较之专制的优越性,他赞成法家以法治国的观点。

虽然法家有上述缺点,但都能有儒家的人治主义来克服,儒家的人治主义“非持简单肤浅的人治主义”,而是人治与法治的结合,在重视法律的同时更加强调人的因素,强调道德礼仪的作用。

他之所以又提倡法治与人治相结合,不外是要说明,只有法律还是不行的,还需要君主个人来发挥才能。

梁启超关于法治与人治结合的治国思想对于我们今天探索建设中国特色社会主义法治社会有着重要的价值,对当今“以法治国”目标的实现有重大借鉴意义,值得学者们进一步研究。