全国导游基础知识:中国古建筑文化概述

- 格式:docx

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:7

导游基础知识中国的古代建筑内容要点导游基础知识-中国的古代建筑-内容要点1、中国古代建筑的历史沿革及其特点:1)开成时期:原始社会-汉代;特点:中国木结构建筑技术已日渐完善。

人们掌握了夯土技术,烧制了砖瓦,建造了石建筑。

2)发展时期:魏晋南北朝;特点:砖瓦的产量、质量及木构架技术都有所提高。

大量兴建佛教建筑。

3)成熟时期:隋唐时期;特点:砖的应用更加广泛,琉璃的烧制更加进步,建筑构件的比例逐步趋向定型化。

4)大转变时期:宋朝;特点:宋朝建筑的规格一般比唐朝小,但比唐朝更为秀丽,绚烂而富于变化,出现了各种复杂形式的殿阁楼台。

5)发展时期:元朝;特点:兴建大量藏传佛教寺庙及伊斯兰教礼拜寺。

藏传佛教和伊斯兰教的建筑艺术影响到全国。

6)高峰时期:明清时期;特点:砖的生产大量增加,琉璃瓦的数量及质量都超过过去任何朝代。

官式建筑已经高度标准化、定型化。

2、现存古代木结构建筑代表及特点。

1)五台山南禅寺和佛光寺的部分建筑:建成于唐代;特点:单体建筑的屋顶坡度平缓,出檐深远,斗拱比例较大,柱子较粗壮,多用板门和直棂窗,风格庄重朴实。

2)山西太原晋祠圣母殿、福建泉州清净寺、河北正定隆兴寺、浙江宁波保国寺:建成于宋代;特点:屋顶的坡度增大,出檐不如前代深远,重要建筑门窗多采用菱花隔扇,建筑风格渐趋柔和。

3)天津蓟县的独乐寺、山西大同的善化寺和华严寺:建成于辽;特点:接近于唐代风格,创造了"减柱法"。

4)山西芮城永乐宫、洪洞广胜寺:建成于元代;特点:普遍使用"减柱法",梁架结构又有了新的创造,许多构件多用自然弯材稍加砍削而成。

5)北京故宫、沈阳故宫:建于明清时期;特点:出檐较浅,斗拱比例缩小,"减柱法"除小型建筑外,在重要建筑中已不采用。

3、三本建筑文献;宋朝的《营造法式》、明朝的《园冶》、清工部《工程做法》。

4、中国古代建筑的造型及基本构件;台基:普通台基、较高级台基、更高级台基、级台基;作用:承托建筑物,防潮防腐,弥补中国古代建筑单体建筑不甚高大雄传的欠缺。

全国导游基础第章中国古代建筑1. 概述中国古代建筑是中国古代文明的一个重要组成部分,也是中国的一个独特的文化遗产。

它从远古时期开始,经过数千年的演变和发展,形成了独特的建筑风格和建筑技术。

中国古代建筑具有独特的美学价值和文化内涵,在世界建筑史上有着重要的地位。

中国古代建筑中的各种建筑形式,如宫殿、庙宇、寺庙、园林、墓葬等,都是中国建筑史上的珍品。

2. 建筑风格中国古代建筑有着独特的审美特征和建筑风格。

一般来说,中国古代建筑风格可以分为以下几种。

2.1 宮殿式建筑宫殿式建筑是中国古代建筑的代表之一。

中国古代宫殿以黄色为主色调,反映了中国古代社会的等级制度和皇权思想。

宫殿建筑在体量上通常较大,常常由多个建筑群组成。

宫殿建筑的建筑结构和设计都非常复杂,体现了中国古代建筑工艺的高度发展水平。

2.2 寺庙式建筑寺庙式建筑是中国古代建筑的另一种代表。

寺庙建筑体现了中国古代人们对宗教信仰的追求和崇拜。

寺庙建筑通常具有少量的、极富装饰性的建筑,突出了中国古代建筑的艺术特征。

2.3 园林式建筑园林式建筑是中国古代建筑的又一个代表。

园林建筑体现了中国古代人们对自然的敬畏和对人文精神的追求。

园林建筑具有精巧的设计和细致的构造,通常采用仿自然的景致,形成了一种独特的生态建筑形态。

3. 建筑材料中国古代建筑使用了很多种建筑材料,其中最为常见的是以下几种。

3.1 木材木材是中国古代建筑最主要的建筑材料之一。

中国古代建筑使用的木材种类繁多,包括松木、柏木、槐木、梧桐木等。

中国古代建筑中的松木结实耐久,常用于建筑框架和结构。

3.2 石材石材是中国古代建筑中的重要建筑材料之一。

中国古代建筑使用的石材种类繁多,包括花岗石、大理石、青石、石灰石等。

中国古代建筑中的石材用途广泛,可用于建筑构造、装饰等多种用途。

3.3 砖瓦砖瓦是中国古代建筑中比较常用的建筑材料之一。

中国古代建筑中的砖瓦种类繁多,包括灰瓦、青瓦、黄瓦、筒瓦等。

中国古代建筑中的砖瓦用途广泛,可用于建筑结构、装饰等多种用途。

专题三:建筑文化一、建筑文化概述世界三大建筑体系:中国建筑、欧洲建筑、伊斯兰建筑西方有人把建筑比喻为:“石头的史书”,那么,中国的传统建筑可以称为“土木的史书”。

(一)中国建筑文化的发展历程主旋律:土木结构。

1. 雏形期(夏——春秋)殷商的建筑已经出现了一些较具规模的城池和宫殿建筑。

周朝,开始用瓦盖屋顶。

此时建筑以版筑法为主。

如:陕西枝山凤雏村,扶风召陈村。

2. 发展期(战国——南北朝)秦汉,建筑规模更为宏大,组合更为多样。

秦统一六国后,上林苑、阿房宫。

汉武帝时,长乐宫、未央宫。

秦汉建筑总的风格可以“豪放朴拙”四个字来概括。

主要结构:抬梁式、穿斗式。

斗拱已经出现,并得到了较广泛的使用。

屋顶的类型趋于多样。

3. 成熟期(隋——宋)隋唐建筑风格,“雄浑壮丽”。

园林已出现皇家园林与私家园林的风格区分。

宋代,由官方颁布的《营造法式》可以用“精细富缛”四字大致概括。

(二)中国建筑的总体特征1. 多样性特征与主流体系2. 文化艺术的精神特征具体表现:1)皇权至上。

2)群体组合美。

3)尊重自然。

4)含蓄而深沉的美的追求。

3. 尸体空间的物质特征。

(三)中国建筑的基本要素1. 构件1)台基。

也称基座,高级台基又称须弥座、金刚座。

防潮,防腐,突出建筑的高大雄伟。

2)柱。

4)大梁5)枋6)禀3)开间。

迎面间数称为“开间”,或称“面阔”。

建筑的纵深间数称“进深”。

中国古代,奇数为吉祥数字,开间多为单数,开间越多,等级越高。

如北京太庙大殿太和殿,11开间。

7)斗拱:是古代建筑的独特构件。

方形木块叫斗,弓形木块叫拱,斜置长木叫昂,总称斗拱。

8)屋顶:以重檐庑殿顶、重檐歇山顶为级别最高。

9)山墙10)藻井:以水克火。

2. 装饰装修中国古代建筑装饰装修鲜明地体现出中国建筑的美学特征。

5)油漆彩画作装饰:宋代以后,彩画已成为宫殿不可缺少的装饰艺术。

可分为和玺彩画、旋子彩画和苏式彩画三个等级。

(四)中国建筑的主要类型1. 功能性类型:10种2. 单体建筑类型:1)楼、阁:楼与阁的体量比较大、造型复杂,在园林中占有比较重要的地位。

全国导游基础知识古代建筑全国导游基础:第五章-中国古代建筑中国古代建筑, 导游, 基础第五章中国古代建筑第一节概述一、发展历程原始社会至汉代是我国古建筑体系的形成时期。

原始社会建造穴居、地面式和干栏式木构建筑。

商代夯土技术已经成熟,建有规模宏大的宫室和陵墓。

西周出现以宫室为中心的城市和建于夯土高台上的大殿,木构架已成为建筑的主要结构方式。

战国城市规模扩大,高台建筑更为发达,砖瓦的使用也反映了建筑技术的提高。

秦汉时期,抬梁式和穿斗式木构架建筑,作为独特体系,已基本形成,修建了空前规模的城池、宫殿、陵墓、长城等。

东汉时期出现了全部石造建筑物,如石祠和石墓等。

魏晋南北朝是我国古建筑体系的发展时期。

北魏洛阳城在汉魏都城的基础上改建,布局为长方形,构成以宫室为中心的南北轴线,并设立东西二市。

魏晋南北朝佛教建筑兴盛,出现了许多寺、塔、石窟和精美的雕塑、壁画,建造有许多自然山水式园林,显示了木结构和砖石结构技术的巨大进步。

隋唐是我国古建筑体系的成熟时期。

隋朝建有世界最早的券拱大石桥安济桥,唐长安城在隋大兴城的基础上继续营建,是当时世界上最大的城市,遗存的建筑物及城市宫殿遗址,布局和造型均具有较高艺术和技术水平。

我国现存最早的木结构建筑,是建于唐代的五台山南禅寺和佛光寺部分建筑。

宋朝是我国古建筑的大转变时期。

北宋改变了汉以来历代都城采用的封闭式的坊市制度,成为沿街设店的街肆方式。

建筑构件标准化在唐代基础上有所发展,将作监李诫的《营造法式》是北宋管理各种建筑设计、结构、用料的规范。

宋代的建筑规模一般比唐代小,但建筑造型更为秀丽、精细,并出现了多种复杂式样的殿阁楼台、流行仿木构形式的砖石塔和墓葬。

两宋园林建筑更加盛行。

现存宋代著名的建筑有太原晋祠圣母殿、泉州清净寺、正定隆兴寺和宁波保国寺等。

元代是我国古建筑体系的进一步发展时期。

元代建筑除继承宋代传统外,还受到其他民族甚至域外的影响。

元大都按汉族传统的都城布局建造,规模巨大,规划完整,功能齐全。

全国导游基础知识-中国古代建筑文化概述一、传统思想在古代建筑中的体现(1)敬天祀祖——历代帝王建了祭天、祭祖、祭社稷的坛庙建筑。

(2)皇权至上——北京明清故宫最大限度地体现皇权至上的思想。

(3)以中为尊——建筑中轴线几乎成为体现神权和皇权的凝固线。

古人以中为尊,崇拜“中”的意识与他们对北极星(紫微星)的崇拜有关。

(4)阴阳五行——因为南为阳,北为阴,故天坛在南,地坛在北。

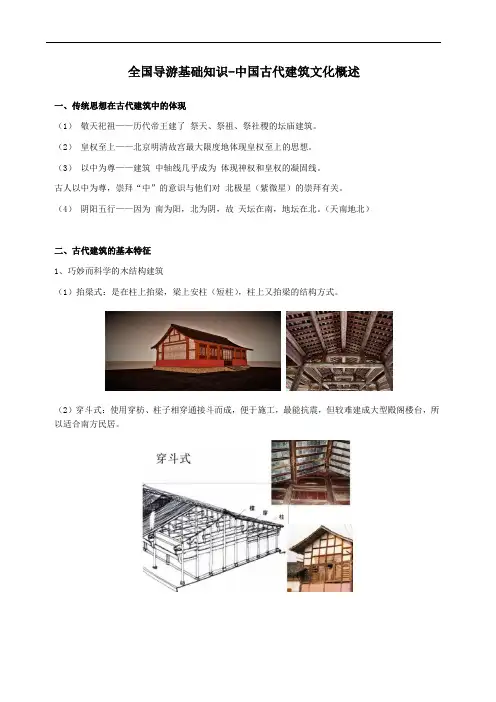

(天南地北)二、古代建筑的基本特征1、巧妙而科学的木结构建筑(1)抬梁式:是在柱上抬梁,梁上安柱(短柱),柱上又抬梁的结构方式。

(2)穿斗式:使用穿枋、柱子相穿通接斗而成,便于施工,最能抗震,但较难建成大型殿阁楼台,所以适合南方民居。

(3)井干式:是以圆木或是方木四边重叠,结构如“井”字形,这是一种最原始而简单的结构,现除山区林地之外,很少见到了。

抬梁高大上;穿斗抗震强;井干用材多。

2、庭院式的组群布局:以木架结构为主的中国建筑体系,在平面布局方面具有鲜明的特点,既以“间”为单位构成单体建筑,再以单体建筑组成庭院,进而以庭院为单元,组成各种形式的组群。

缺点:木结构建筑受木材本身长度的影响,宫殿不易建成高大宏伟的建筑,所以只能依靠地形和建筑群体的有机组合取得宏伟壮丽的艺术效果。

中国古代建筑的布局形式有严格的方向性,常为南北向,有少数建筑受地形限制,或是阴阳五行风水思想影响而改变方向。

中国古代建筑多采用轴对称形式修建,纵轴为主,横轴为辅。

3、丰富多彩的艺术形象:中国古代建筑的艺术处理,经过几千年的努力和经验积累,创造了多彩的艺术形象。

三、古代建筑的等级1、屋顶:“大屋顶”和飞腾的挑檐是我国古代建筑最具特色的外观特征。

汉代以来,我国古代工匠设计了多种屋顶形式和重檐屋顶结构,利用各种屋顶形式的组合创作出了丰富的形象。

具体有以下几种:(1)庑殿顶:俗称“五脊顶”,顶屋面四坡五脊,前后屋面相交形成一条正脊,两侧屋面与前后屋面相交形成四条斜脊,俗称五脊顶。

第五节宗教建筑 ⼀、佛教建筑 中国佛教分为汉地佛教、藏传佛教和南传佛教3⼤派系。

我国佛教建筑分为寺庙、塔幢、⽯窟寺(含摩崖造像)3⼤类。

(⼀)佛教寺庙 佛教寺庙是佛教僧侣供奉佛像、舍利,进⾏宗教活动和居住的处所。

我国历曾有浮屠、伽蓝、精舍、禅林、寺、庙等名,明清时期通称寺庙。

1.汉地佛教寺庙 佛教寺庙相对集中的有峨眉⼭、五台⼭、九华⼭、普陀⼭等佛教名⼭,其中蛾眉⼭最为。

汉地佛教早期受印度佛教影响,塔置于佛寺中⼼。

魏晋隋唐以来,塔的地位逐渐降低,多建在寺后或另建塔院,失去了供奉中⼼的功能。

殿的地位⽇益提⾼,采⽤我国传统宫殿院落式布局,供佛⼤殿成为寺院建筑主体,坐北朝南,左右对称,有明显中轴线,次要建筑布置于两侧。

中国特⾊佛寺格局,南北朝已基本定型。

辽代佛寺因契丹族有“朝⽇”习俗,寺门⼤多朝东。

元代以后,多数佛寺只建殿堂⽽不建塔。

汉地佛教主体建筑坐落在中轴线上,由南向北依次为⼭门殿、天王殿、⼤雄宝殿、法堂、藏经阁等。

中轴线左右两侧⼤致布局是:⼭门内两侧为钟、⿎楼,⼤雄宝殿前东西配殿为伽蓝殿、祖师殿;其他配殿为观⾳殿、药师殿,⼤的寺院还有罗汉堂。

⼭门殿也称三门殿,供奉⼆仁王。

天王殿供奉⼤肚弥勒或天冠弥勒,两侧为四⼤天王,背后有护法天王韦驮。

⼤雄宝殿是寺院正殿,也称⼤殿,供奉本尊佛及左右胁侍,主尊有⼀、三、五、七尊之分;佛坛背后常供奉海岛观⾳。

法堂是宣讲佛法的主要场所。

藏经阁是收藏佛经的地⽅。

此外,在东西两院还有⽅丈室、戒台殿、僧侣⽣活区和游⽅僧的接待区。

⽩马寺,位于河南洛阳市东郊,为中国第⼀古刹,誉称中国佛教“祖庭”和“释源”。

寺院创建于东汉永平⼗⼀年(68),是佛教传⼈中国后建的第⼀座佛寺。

⽩马寺经历代翻建修 葺,现存寺院为明嘉靖三⼗四年(1555)重修,中轴线主要建筑有⼭门殿、天王殿、⼤ 佛殿、⼤雄宝殿、接引殿、清凉台和毗卢阁等,东西两侧有钟、⿎楼、斋堂、客堂、禅 堂、祖堂、法宝阁等,左右对称,布局规整。

导游基础知识:古建筑景观美古建筑景观是指以古代建筑为主要景观元素的一种旅游景观,它承载着丰富的历史文化内涵,反映了古代文明和建筑艺术的精华。

作为一名导游,了解古建筑景观的美,不仅可以帮助游客更好地欣赏景点,还能够提升导游的专业水平。

在本文中,我们将探讨古建筑景观的特点、欣赏方法以及导游在讲解中的技巧,希望能为广大导游同行提供一些帮助。

古建筑景观的特点古建筑景观具有独特的历史文化价值和艺术魅力,主要表现在以下几个方面:1.历史沉淀:古建筑承载着悠久的历史,记录了古代社会的政治、经济、文化等方面的发展变迁,具有极高的历史价值。

2.质朴典雅:古建筑在设计和施工中注重自然和谐,追求简洁、典雅的设计风格,展现了古代人民对美的独特审美情趣。

3.建筑结构:古建筑多采用木结构、砖石结构等传统建筑技艺,体现了古代建筑师高超的技术水平和艺术功力。

4.文化内涵:古建筑中蕴含着丰富的文化内涵,反映了古代社会的宗教信仰、道德观念、审美情趣等,是历史文化的重要载体。

欣赏古建筑景观的方法在导游工作中,如何引导游客欣赏古建筑景观,是一项重要的技巧。

以下是一些方法供导游参考:1.历史背景介绍:在介绍古建筑景观时,可以简要介绍其历史背景,让游客了解其建筑时代、主要用途以及相关历史故事等。

2.建筑特点分析:对古建筑的建筑风格、结构特点、雕刻艺术等方面进行解读,帮助游客更好地理解其美学价值。

3.文化意义解读:解读古建筑中所蕴含的文化内涵,引导游客深入思考其代表的文化精神和价值观念。

4.视觉体验引导:通过引导游客观察古建筑的细节之美,如檐口雕刻、斗拱结构等,引发游客对建筑美感的共鸣。

导游讲解技巧作为导游,在讲解古建筑景观时,需要具备一定的专业知识和讲解技巧,以吸引游客的注意力,并增强他们的参与感和体验感。

以下是一些导游讲解技巧的建议:1.言简意赅:在讲解中要力求言简意赅,避免过多的专业术语和琐碎细节,保持谈笑风生、幽默风趣,使导览内容生动有趣。

第五章-中国古代建筑(二)第三节古城、古镇古村与长城建筑一、古城二、古镇古村三、古长城建筑一、古城1.城池的含义城池指的是城和池两部分。

城,即城墙。

旧时,在都邑四周用作防御的城垣。

一般有两重,里面的称城,外面的称郭,城墙上有城楼、角楼、墙台、垛口等防御工事,构成了一整套坚固的防御体系。

池,即护城河,是城垣外的壕沟。

护城河是都邑的又一道防御屏障。

所以,我国古代城市有城郭、城池之称。

2.城池的主要组成部分自城市出现后,就产生了城防问题,古代上自都城,下至郡、州、府、县的治所,都有城墙和护城河围绕。

有城墙、城门、城楼、角楼、敌楼、垛口、瓮城、箭楼、千斤闸、吊桥、护城河等组成一个完整的防御体系,构成了一整套坚固的防御设施。

3.我国现存著名的古代城市建筑(1)南京城墙建于明代,我国现存规模最大的古城,城垣内侧周长33公里,不仅是全国第一,而且为世界第一。

聚宝门是我国现存最大、最为完整的堡垒瓮城,在我国城垣建筑史上占有极其重要的地位。

(2)西安城墙建于明代,是我国现存规模最大、保存最完整的古代城垣。

(3)平遥古城位于山西平遥县,建于明洪武年间,是我国现存完好的古城之一。

平遥古城是研究我国明代县城建置的实物资料。

(4)丽江古城位于云南西北部,是融合纳西族民族传统建筑与外来建筑特色的城镇。

始建于南宋末年。

丽江古城未受中原建城礼制的影响,城中道路网不规则,没有城墙。

黑龙潭是古城的主要水源,潭水被分成众多的支流,形成水网,入墙绕户。

二、古镇古村古镇古村是中国文化遗产的重要组成部分,真实记录了传统建筑风貌、优秀建筑艺术、传统民俗民风好人原始空间形态。

中国历史文化名镇名村自20 年开始评选。

现有500多个,包括太湖流域水乡古镇群、皖南古村落群、川黔渝交界古村落群、晋中南古村落群、粤中古村落群等。

这些名镇名村既有乡土民俗型、传统文化型、革命历史型,又有民族特色型、商贸交通型,基本反映了中国不同地域历史文化村镇的的传统风貌。

《全国导游基础知识》中国古建筑文化概述学习资料单中国古建筑文化概述我国古代劳动人民在人类文明发展的漫长历史进程中,创造了光辉灿烂的建筑艺术。

中国古代建筑以其独特的取材、巧妙的结构和别具风格的造型艺术在世界建筑史上占有重要地位,被称为“凝固的诗,立体的画”。

中国的建筑艺术在原始社会已经开始萌芽,到封建社会已经取得了很高的成就,并形成了一个风格独特的建筑体系。

一、中国古建筑发展简史中国古建筑的发展历史可追溯到原始社会早期,原始人利用天然崖洞或构木为巢作为居所。

到了原始社会晚期,我们北方的祖先利用黄土层为壁体修建土穴,并用木架和草泥建造简单的穴居或浅穴居,南方则出现了干栏式木构建筑。

在商代,已经有了较成熟的夯土技术,建造了规模相当大的宫室和陵幕。

西周及春秋时期,营造了很多以宫市为中心的城市。

原来简单的木构架,经商周以来的不断改进,已成为中国建筑的主要结构方式。

瓦的出现与使用,解决了屋顶防水问题,是中国古建筑的一次重大进步。

战国时期,城市规模比以前扩大,高台建筑更为发达,并出现了砖和彩画。

秦汉时期,木构架结构技术已日渐完善,其主要结构方法抬梁式和穿斗式已发展成熟。

石料的使用逐步增多,东汉时出现了全部石造的建筑物,如石祠、石阙和石墓。

秦汉时期还修建了空前规模的宫殿、陵墓、万里长城、驰道和水利工程。

魏晋南北朝时期,在建筑材料方面,砖瓦的产量和质量有所提高,金属材料被用作装饰。

在技术方面,大量木塔的建造,显示了木结构技术的提高;砖结构被大规模地应用到地面建筑,河南登封嵩岳寺塔的建造标志着石结构技术的巨大进步;石工的雕琢技术也达到了很高的水平。

大量兴建佛教建筑,出现了许多寺、塔、石窟和精美的雕塑与壁画。

隋唐时期,隋朝建造了规划严整的大兴城,开凿了南北大运河,修建了世界上最早的敞肩石拱桥-赵州桥。

唐朝的城市布局和建筑风格规模宏大,气魄雄浑,长安城在隋大兴城的基础上继续经营,成为当时世界上最大的城市。

在建筑材料方面,砖的应用逐步增多,砖墓、砖塔的数量增加;琉璃的烧制比南北朝进步,使用范围也更为广泛。

在建筑技术方面,出现了木构架设计的标准,木构件的比例形式逐步趋向定型化,并出现了专门掌握绳墨绘制图样和施工的都料匠。

建筑与雕刻装饰进一步融合,创造出了统一和谱的风格。

唐朝的住宅,根据主人不同的等级,其门厅的大小、间数、架数以及装饰、色彩等都有严格的规定,体现了中国封建社会严格的等级制度。

这一时期遗存下来的殿堂、陵墓、石窟、塔、桥及城市宫殿的遗址,无论布局或造型都具有较高的艺术和技术水平,雕塑和壁画尤为精美,是中国封建社会前期建筑的高峰。

我国现存最早的本结构建筑的实物仅有唐代的五台山南禅寺和佛光寺部分建筑。

其建筑特点是,单体建筑的屋顶坡度平缓,出檐深远,斗拱比例较大,柱子较粗壮,多用板门和直棂窗,风格庄重朴实。

宋朝建筑的规模一般比唐朝小,但比唐朝建筑更为秀丽、绚烂而富于变化,出现了各种复杂形式的殿阁楼台和仿木构建筑形式的砖石塔和墓葬,创造了很多华丽精美的作品。

建筑构件的标准化在唐代的基础上不断发展,各工种的操作方法和工料的估算都有了较严格的规定,并且出现了总结这些经验的建筑文献《营造法式》。

《营造法式》是北宋政府为了管理宫室、坛庙、官署、府第等建筑工程,于北宋崇宁二年(1103年)颁行的,是各种建筑的设计、结构、用料和施工的“规范”。

现存宋代的建筑有山西太原晋祠圣母殿、福建泉州清净寺、河北正定隆兴寺和浙江宁波保国寺等。

其建筑特征是:屋顶的坡度增大,出檐不如前代深远,重要建筑门窗多采用菱花隔扇,建筑风格渐趋柔和。

元朝的元大都按照汉族传统都城的布局建造,是自唐长安城以来又一个规模巨大、规划完整的都城。

元代城市进一步发展了各行各业的作坊、店铺和戏台、酒楼等娱乐性建筑。

从西藏到大都建造了很多藏传佛教寺院和塔,大都、新疆、云南及东南地区的一些城市陆续兴建伊斯兰教礼拜寺。

藏传佛教和伊斯兰教的建筑艺术逐步影响到全国各地。

中亚各族的工匠也为工艺美术带来了许多外来因素,使汉族工匠在宋、金传统建筑布局上进行创造的宫殿、寺、塔和雕塑等表现出若干新的趋势。

现存元代的建筑有山西芮城永乐宫、洪洞广胜寺等。

使用辽代所创的“减柱法”已成为大小建筑的共同特点,梁架结构又有了新的创造,许多大构件多用自然弯材稍加砍削而成,形成当时建筑结构的主要特征。

明清时期,明朝由于制砖手工业的发展,砖的生产大量增长,明代大部分城墙和一部分规模巨大的长城都用砖包砌,民间建筑也大量使用砖瓦。

琉璃瓦的生产,无论数量或质量都超过过去任何朝代。

官式建筑已经高度标准化、定型化。

清朝于1723年颁布了《工部工程做法则例》,统一了官式建筑的模数和用料标准,简化了构造方法。

皇家和私人的园林在传统基础上有了很大的发展,在明末出现了一部总结造园经验的著作-《园冶》,并留下了许多优秀作品。

北京明清故宫和沈阳故宫是明清宫殿建筑群的实例。

二、传统思想在古代建筑中的体现对于有着几千年文明史的中华民族来讲,传统思想也必然在古代建筑中有着深刻的体现和巨大的影响。

主要体现在以下几个方面:(1)敬天祀祖。

在中华民族的历史中,礼制始终是至高无上的。

封建帝王为统治国家,制定了一整套礼制。

在我国古代,帝王认为“万物本乎天,人本乎祖”。

万物由天而生,人类由祖宗而发展,所以对天、对祖先必须进行祭祀,这样可以得到上天的恩施,得到祖先神灵的荫庇。

在这种思想的指导下,历朝历代封建帝王建起了祭天、祭祖、祭社稷的坛庙建筑。

(2)皇权至上。

中国封建社会历代统治者无不把皇权看成是至高无上的,而皇宫就是皇权的象征,因此在皇宫的设计上,充分体现出皇权至上的思想。

北京明清故宫是我国现存最大、最完整的宫殿建筑群,它的总体规划和建筑形制最大限度地体现了皇权至上的思想。

(3)以中为尊。

我国古代崇拜“中”的意识与古代人们对北极星的崇拜有关。

人们发现,北斗星座的运转好像总是围绕着一个点-北极星,北极星恒定不动,而满天星斗都拱卫着它,以它为中心永无休止地运动,古人认为它就是神圣的天之中心。

由此,逐渐产生了以中为尊的天理之道。

在这种“以中为尊”的思想主导下,我国古代建筑亦处处体现出“以中为尊”,中轴线几乎成为我国古建筑群体现神权和皇权的凝固线。

(4)阴阳五行。

“阴阳五行”学说是“阴阳”和“五行”两说的合流。

这一学说在我国传统思想中产生过深远的影响,也必然渗透到我国古代建筑设计思想中。

在北京城和明清故宫的设计思想中就极其鲜明地体现了这一思想:因天为阳,地为阴,南为阳,北为阴,故天坛必在南方,地坛必在北方。

三、古代建筑的基本特征我国幅员辽阔,民族众多,各地受不同自然和历史条件的影响,建筑的样式各具特色。

因此可以说,传统的中国古建筑体系既有统一的风格,又有丰富多彩的形式,其类别之众、形体之繁,结构风格之奇巧、艺术装饰之优美,堪称世界之最。

其基本的特征有以下几个方面:1.巧妙而科学的木构架结构中国古代建筑以木构架结构为主要的结构方式,创造了与这种结构相适应的各种平面组合和外部形态。

在长期实践的过程中,梁柱式结构以其各方面的优越性,成为中国古代建筑结构的主流,并由此形成了它的独特艺术风格。

中国古代木构架结构主要有以下三种形式:(1)“抬梁式”。

是在柱上抬梁,梁上安柱(短柱),柱上又抬梁的结构方式。

这种结构方式的特点是可以使建筑物的面阔和进深加大,以满足扩大室内空间的要求,成了大型宫殿、坛庙、寺观、王府、宅第等豪华壮丽建筑物所采取的主要结构形式。

(2)“穿斗式”。

是用穿枋、柱子相穿通接斗而成,便于施工,最能抗震,但较难建成大形殿阁楼,所以我国南方民居和较小的殿堂楼阁多采用这种形式。

(3)“井干式”。

是以圆木或方木四边重叠,结构如“井”字形,这是一种最原始而简单的结构,现除山区林地之外,已很少见到了。

有些建筑物还采用了抬梁与穿斗相结合的形式,更为灵活多样。

由于木材建造的梁柱式结构,是一个富有弹性的框架,这就使它还具有一个突出的优点即抗震性能强。

它可以把巨大的震动能量消失在弹性很强的节点上。

“墙倒屋不塌”这句民间的俗语,充分表达了上述梁柱式结构体系的特点。

2.庭院式的组群布局以木构架结构为主的中国建筑体系,在平面布局方面具有鲜明的特点:即以“间”为单位构成单体建筑,再以单体建筑组成庭院,进而以庭院为单元,组成各种形式的组群。

木结构建筑由于木材长度等天然局限性,单体建筑物的规模不可能很大。

因此,宫殿、庙宇建筑除了利用高起的地势、巨大的台基烘托外,主要借助于建筑群体的有机组合来取得宏伟壮丽的艺术效果。

中国古代建筑的布局形式有严格的方向性,常为南北向,只有少数建筑群因受地形地势限制采取变通形式,也有由于受宗教信仰或阴阳五行风水思想的影响而改变方向的。

中国古代建筑的庭院与组群布局,一般采用对称的方式,沿着纵轴线与横轴线设计。

多数以纵轴线为主,横轴线为辅。

一般将主要建筑物布置在纵轴线上,次要建筑物则布置在主要建筑物前的两侧,东西对峙,组成一个方形或长方形院落。

3.丰富多彩的艺术形象中国古代建筑的艺术处理,经过几千年的努力和经验积累,创造了丰富多彩的艺术形象。

单体建筑从整个形体到各部分构件,利用木构架的组合和各构件的形状及材料本身的质感等进行艺术加工,达到建筑的功能、结构和艺术的统一。

四、古代建筑的等级我国古代建筑在很大程度上受到了中国传统文化意识和封建伦理观念的影响,在建筑物的屋顶、面阔、台基,乃至色彩和彩绘的图案等方面,都有严格的等级差别。

1.屋顶“大屋顶”和飞腾的挑檐是我国古代建筑最具特色的外观特征。

自汉代以来,我国古代工匠设计了庑殿、歇山、攒尖、悬山、硬山、卷棚等多种屋顶形式和重檐屋顶结构,并利用各种屋顶形式的组合创作出了丰富的形象。

(1)庑殿顶。

屋面四坡五脊,前后屋面相交形成一条正脊,两侧屋面与前后屋面相交形成四条斜脊,俗称五脊顶。

庑殿顶又有单檐和重檐之分,官式建筑中重檐庑殿顶规格最高,如故宫太和殿。

(2)歇山顶。

又称九脊顶,由一条正脊、四条垂脊和四条戗脊组成。

前后两坡为整坡,左右两坡为半坡,半坡以上的三角形区域为山花,歇山顶也有单檐与重檐之分,重檐歇山顶等级仅次于重檐庑殿顶,多用于规格很高的殿堂,如故宫保和殿、天安门等。

(3)攒尖顶。

平面为圆形或多边形,屋面在顶部交会于一点,形成锥形,多在尖端置宝顶装饰。

有单檐与重檐之分。

(4)悬山顶。

有五脊二坡,屋檐悬伸出山墙之外,并由下面伸出的桁(檩)等承托。

因其挑出山墙之外,故又称挑山顶。

(5)硬山顶。

有五脊二坡,左右两面山墙或与屋面平齐,或高出屋面。

高出的山墙称风火墙,其主要作用是防止火灾发生时火势顺房蔓延。

(6)卷棚顶。

为双坡屋顶,两坡相交处不做大脊,由瓦垄直接卷过屋面是弧形的曲面。

卷棚顶整体外貌与歇山、悬山、硬山一样,唯一的区别是没有明显的正脊,颇具曲线所独有的阴柔之美。