有机物的溶解性规律相似相溶原理1

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:4

相似相溶原理、定义及解释like dissolves like相似相溶原理是指由于极性分子间的电性作用,使得极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,难溶于非极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂,难溶于极性分子组成的溶剂。

如abc三种物质,ab是极性物质,c是非极性物质,则 ab之间溶解度大,ac 或be之间溶解度小。

(1)相似相溶原理是一个关于物质溶解性的经验规律。

例如水和乙醇可以无限制地互相溶解,乙醇和煤油只能有限地互溶。

因为水分子和乙醇分子都有一个一0H 基,分别跟一个小的原子或原子团相连,而煤油则是由分子中含8个〜16个碳原子组成的混合物,其烃基部分与乙醇的乙基相似,但与水毫无相似之处。

(2)结构的相似性并不是决定溶解度的唯一原因。

分子间作用力的类型和大小相近的物质,往往可以互溶;溶质和溶剂分子的偶极距相似性也是影响溶解度的因具体可以这样理解:1•极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等);2•非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳等)能溶解非极性物质(大多数有机物、 Br2、12 等)3•含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(一 0H能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

另外,极性分子易溶于极性溶剂中,非极性分子易溶于非极性溶剂中。

二、更高更妙的相似相溶原理溶液中溶质微粒和溶剂微粒的相互作用导致溶解。

若溶质、溶剂都是非极性分子,如I2和CCI4,白磷和CS2,相互作用以色散力为主;若一种为极性分子,另一种为非极性分子,如I2和C2H5OH相互作用是分子间作用力;在强极性分子间以取向力为主;若一种溶剂微粒是离子,在水中形成水合离子,在液氨中则形成氨合离子,其他溶剂中就是溶剂合离子。

简单地讲,若溶质微粒和溶剂微粒间相互作用和原先溶质微粒间、溶剂微粒间作用相近,则溶解的就会较多。

这应当是相似相溶规律的基础,但是上述规律并不方便判断。

于是人们总结出一个简易判断的规律:相似相溶规律通常的说法是“极性相似的两者互溶度大”。

有机化合物的极性和溶解性如何相关在化学的世界里,有机化合物的极性和溶解性之间存在着紧密而又有趣的联系。

这一关系对于理解和预测物质在不同溶剂中的行为,以及在化学实验、工业生产和日常生活中的各种应用都具有重要意义。

首先,让我们来搞清楚什么是有机化合物的极性。

简单来说,极性就是分子中电荷分布不均匀的程度。

如果分子中的电子云分布比较均匀,那么这个分子就是非极性的;反之,如果电子云分布不均匀,存在明显的电负性差异,导致分子一端带正电,另一端带负电,这样的分子就是极性分子。

拿常见的有机化合物甲烷(CH₄)来说,它的四个氢原子围绕着碳原子对称分布,电子云分布均匀,所以甲烷是非极性分子。

而乙醇(C₂H₅OH)就不同了,羟基(OH)的存在使得分子中氧原子一侧电子云密度较大,显负电性,而另一端则相对显正电性,乙醇就是极性分子。

那么溶解性又是什么呢?溶解性指的是一种物质在另一种物质中溶解的能力。

当我们把一种有机化合物放入某种溶剂中,如果它能够均匀地分散并形成稳定的混合物,我们就说这种有机化合物能溶解在该溶剂中。

极性分子通常更容易溶解在极性溶剂中,而非极性分子则更容易溶解在非极性溶剂中。

这就是所谓的“相似相溶”原理。

为什么会这样呢?想象一下,极性溶剂分子就像一群有着明确方向和极性的小个体,它们能够与极性有机化合物分子相互吸引、相互作用,形成稳定的溶液。

比如说,水是一种极性很强的溶剂,像氯化钠(NaCl)这样的极性化合物很容易溶解在水中,因为水分子能够与钠离子(Na⁺)和氯离子(Cl⁻)通过静电作用紧密结合。

同样的道理,非极性有机化合物在非极性溶剂中也能很好地溶解。

以苯(C₆H₆)为例,它是非极性的有机化合物,容易溶解在非极性的溶剂如正己烷中。

这是因为它们的分子间作用力相似,能够相互“融洽相处”。

但是,事情并不是绝对的。

有些极性有机化合物也能在非极性溶剂中有一定的溶解性,只是溶解度相对较小。

这是因为分子间还存在其他的作用力,比如氢键、范德华力等。

相似相溶原理相似相溶原理一、定义及解释like dissolves like相似相溶原理是指由于极性分子间的电性作用,使得极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,难溶于非极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂,难溶于极性分子组成的溶剂。

如abc三种物质,ab是极性物质,c是非极性物质,则ab之间溶解度大,ac或bc之间溶解度小。

(1)相似相溶原理是一个关于物质溶解性的经验规律。

例如水和乙醇可以无限制地互相溶解,乙醇和煤油只能有限地互溶。

因为水分子和乙醇分子都有一个—OH基,分别跟一个小的原子或原子团相连,而煤油则是由分子中含8个~16个碳原子组成的混合物,其烃基部分与乙醇的乙基相似,但与水毫无相似之处。

(2)结构的相似性并不是决定溶解度的唯一原因。

分子间作用力的类型和大小相近的物质,往往可以互溶;溶质和溶剂分子的偶极距相似性也是影响溶解度的因素之一。

具体可以这样理解:1.极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等);2.非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳等)能溶解非极性物质(大多数有机物、Br2、I2等)3.含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(—OH)能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

另外,极性分子易溶于极性溶剂中,非极性分子易溶于非极性溶剂中。

二、更高更妙的相似相溶原理溶液中溶质微粒和溶剂微粒的相互作用导致溶解。

若溶质、溶剂都是非极性分子,如I2和CCl4,白磷和CS2,相互作用以色散力为主;若一种为极性分子,另一种为非极性分子,如I2和C2H5OH,相互作用是分子间作用力;在强极性分子间以取向力为主;若一种溶剂微粒是离子,在水中形成水合离子,在液氨中则形成氨合离子,其他溶剂中就是溶剂合离子。

简单地讲,若溶质微粒和溶剂微粒间相互作用和原先溶质微粒间、溶剂微粒间作用相近,则溶解的就会较多。

这应当是相似相溶规律的基础,但是上述规律并不方便判断。

有机物物理性质的主要规律河北省宣化县第一中学栾春武一、密度物质的密度是指单位体积里所含物质的质量,它与该物质的相对分子质量、分子半径等因素有关。

一般来说,有机物的密度与分子中相对原子质量大的原子所占质量分数成正比。

例如,烷、烯、炔及苯的同系物等物质的密度均小于水的密度,并且它们的密度均随分子中碳原子数的增加和碳元素的质量分数的增大而增大;而一卤代烷、饱和一元醇随分子中碳原子数的增加,氯元素、氧元素的质量分数降低,密度逐渐减小。

二、溶解性有机物一般不易溶于水,而易溶于有机溶剂,这是因为有机物分子大多数是非极性分子或弱极性分子,含有憎水基。

根据“相似相溶”原理,水是极性分子,只有当某有机物分子中含有亲水基团时,则该有机物就可能溶于水。

亲水基一般包括:-OH、-CHO、COOH等;憎水基一般包括:-R、-NO2、-X、-COOR等。

1. 能溶于水的有机物:① 小分子醇:CH3OH、C2H5OH、CH2OHCH2OH、甘油等;②小分子醛:HCHO、CH3CHO、CH3CH2CHO等;③小分子羧酸:HCOOH、CH3COOH、CH3CH2COOH等;④低糖:葡萄糖(C6H12O6)、果糖(C6H12O6)、蔗糖(C12H22O11);⑤氨基酸:CH3CH(NH2)COOH等。

一般来说,低级醇、低级醛、低级酸,单糖和二糖水溶性好,即亲水基占得比重相对较大,憎水基占得比重相对较小,故能溶于水。

2. 不易溶于水的有机物:① 烷、稀、炔、芳香烃等烃类均不溶于水,因为其分子内不含极性基团;② 卤代烃:CH3Cl、CHCl3、CCl4、CH3CH2Br、等均不溶于水;③ 硝基化合物:硝基苯、TNT等;④ 酯:CH3COOC2H5、油脂等;⑤ 醚:CH3OCH3、C2H5OC2H5等;⑥ 大分子化合物或高分子化合物:如高级脂肪酸、塑料、橡胶、纤维等。

一般来说,液态烃、一氯代烃、苯及其同系物、酯类物质不溶于水且密度比水小;硝基苯、溴苯、四氯化碳、氯仿、溴代烃、碘代烃不溶于水且密度比水大。

相似相溶原理一、定义及解释like dissolves like相似相溶原理就是指由于极性分子间的电性作用,使得极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,难溶于非极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂,难溶于极性分子组成的溶剂。

如abc三种物质,ab就是极性物质,c就是非极性物质,则ab之间溶解度大,ac或bc之间溶解度小。

(1)相似相溶原理就是一个关于物质溶解性的经验规律。

例如水与乙醇可以无限制地互相溶解,乙醇与煤油只能有限地互溶。

因为水分子与乙醇分子都有一个—OH基,分别跟一个小的原子或原子团相连,而煤油则就是由分子中含8个~16个碳原子组成的混合物,其烃基部分与乙醇的乙基相似,但与水毫无相似之处。

(2)结构的相似性并不就是决定溶解度的唯一原因。

分子间作用力的类型与大小相近的物质,往往可以互溶;溶质与溶剂分子的偶极距相似性也就是影响溶解度的因素之一。

具体可以这样理解:1.极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等);2.非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳等)能溶解非极性物质(大多数有机物、Br2、I2等)3.含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(—OH)能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

另外,极性分子易溶于极性溶剂中,非极性分子易溶于非极性溶剂中。

二、更高更妙的相似相溶原理溶液中溶质微粒与溶剂微粒的相互作用导致溶解。

若溶质、溶剂都就是非极性分子,如I2与CCl4,白磷与CS2,相互作用以色散力为主;若一种为极性分子,另一种为非极性分子,如I2与C2H5OH,相互作用就是分子间作用力;在强极性分子间以取向力为主;若一种溶剂微粒就是离子,在水中形成水合离子,在液氨中则形成氨合离子,其她溶剂中就就是溶剂合离子。

简单地讲,若溶质微粒与溶剂微粒间相互作用与原先溶质微粒间、溶剂微粒间作用相近,则溶解的就会较多。

这应当就是相似相溶规律的基础,但就是上述规律并不方便判断。

相似相溶原理及其应用姓名:贾欢欢学号:SA14234***在生活中,我们会遇见这样的例子,当把油和水混在一起的时候,并不会像水和酒倒在一起一样形成均匀的相,而是有一个泾渭分明的界面,油在界面上方,水在界面下方。

这就不得不提到相似相溶原理。

这是由于酒中的主要成分是乙醇和水,它们都是极性物质,乙醇中含有羟基,和水的结构相似,且非极性的部分也比较小,故可以和水很好地混溶。

而油是非极性,不能在水中溶解。

相似相溶原理是我们在化学学习的最初阶段就接触到的一种原理。

在分子间的相互作用力这门课中,更是分专门的章节进行了系统详尽的介绍。

从广义上来讲,“相似”即溶质与溶剂的结构或极性相似;“相溶”即溶质与溶剂彼此互溶。

结构或极性相似的物质能够互相溶解,构成了广义上的相似相溶原理。

从狭义上来讲,相似相溶指的是极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,难溶于非极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂,难溶于极性分子组成的溶剂。

相似相溶原理的表述和原理看似简单,在生活和科学研究中却有着广泛的应用。

下面,我就来简单地举几个例子。

在基础科学研究中,若已知某些物质的极性大小,可以根据相似相溶原理推断它们在某些溶剂中的溶解性大小。

例如:已知Br2、I2是非极性分子,而水是极性分子,根据相似相溶原理,我们有理由推断,Br2、I2都不易溶于水,而易溶于甲苯、四氯化碳等有机溶剂。

在实际工作中甲苯、四氯化碳等有机溶剂常常用作萃取剂将溴、碘从其水溶液中萃取出来。

要将固体物质配成溶液,在选择溶剂时,也要用到相似相溶原理,例如NaCl、CuSO4等固体物质都是极性的,因此在选择溶剂时,就要选择极性的水,而不能用正己烷、油胺等非极性物质作为溶剂。

根据相似相溶原理,在实验中还可以指导溶剂的选择,通过选择极性相似但危害性相去甚远的溶剂,降低实验操作过程中所用试剂的毒性等危害性。

例如在纳米粒子合成的过程中,常常用到有机溶剂甲苯。

有机溶剂溶解聚合物-相似相溶一、实验原理:1.高度聚合的聚合物通常会有一个高平均分子量而且不溶于大部分的溶剂中。

有些极性较小的有机溶剂可以溶解聚合物。

2.低分子量的聚合物在有机溶剂中的溶解法则会遵循与其单体相同的法则。

3.塑料是非极性的的碳氢化合物,所以我们可以知道,它应该会溶于非极性与无氢键的溶剂,而不溶于极性与具有氢键的溶剂中。

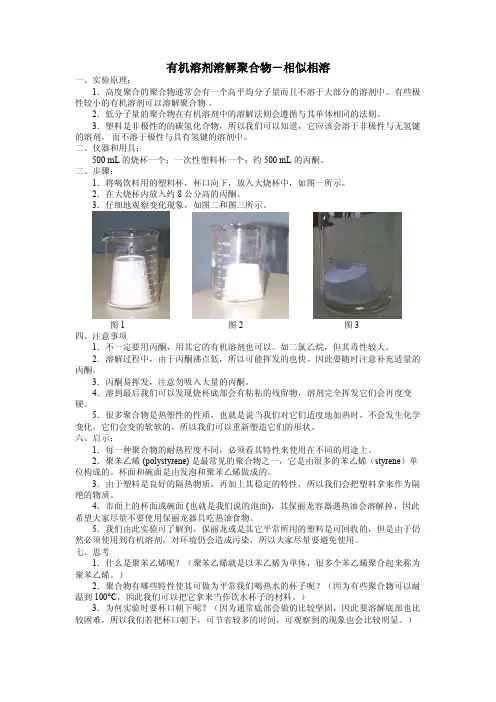

二、仪器和用具:500 mL 的烧杯一个;一次性塑料杯一个;约 500 mL 的丙酮。

三、步骤:1.将喝饮料用的塑料杯,杯口向下,放入大烧杯中,如图一所示。

2.在大烧杯内放入约 8 公分高的丙酮。

3.仔细地观察变化现象,如图二和图三所示。

图1 图2 图3四、注意事项1.不一定要用丙酮,用其它的有机溶剂也可以。

如二氯乙烷,但其毒性较大。

2.溶解过程中,由于丙酮沸点低,所以可能挥发的也快。

因此要随时注意补充适量的丙酮。

3.丙酮易挥发,注意勿吸入大量的丙酮。

4.溶到最后我们可以发现烧杯底部会有粘粘的残留物,溶剂完全挥发它们会再度变硬。

5.很多聚合物是热塑性的性质,也就是说当我们对它们适度地加热时,不会发生化学变化,它们会变的软软的,所以我们可以重新塑造它们的形状。

六、启示:1.每一种聚合物的耐热程度不同,必须看其特性来使用在不同的用途上。

2.聚苯乙烯 (polystyrene) 是最常见的聚合物之一,它是由很多的苯乙烯(styrene)单位构成的。

杯面和碗面是由发泡和聚苯乙烯做成的。

3.由于塑料是良好的隔热物质,再加上其稳定的特性,所以我们会把塑料拿来作为隔绝的物质。

4.市面上的杯面或碗面 (也就是我们说的泡面),其保丽龙容器遇热油会溶解掉,因此希望大家尽量不要使用保丽龙器具吃热油食物。

5.我们由此实验可了解到,保丽龙或是其它平常所用的塑料是可回收的,但是由于仍然必须使用到有机溶剂,对环境仍会造成污染,所以大家尽量要避免使用。

七、思考1.什么是聚苯乙烯呢?(聚苯乙烯就是以苯乙烯为单体,很多个苯乙烯聚合起来称为聚苯乙烯。

相似相溶原理名词解释相似相溶原理指的是物质在溶液中的相互溶解行为,它是溶液的形成与溶质和溶剂之间的相互作用有关。

具体来说,相似相溶原理包括以下几个方面的内容:1. 溶剂溶剂相互作用:相似相溶原理认为,两种相似型的溶剂(如两种不同的有机溶剂)在混合时会发生相互作用,从而形成溶液。

这种相互作用可以是有吸引力的静电吸引力,也可以是分子间的键合作用。

这一原理解释了为什么两种相似型的溶剂可以相互溶解。

2. 溶质溶剂相互作用:相似相溶原理还认为,在溶质和溶剂之间也存在相互作用。

溶质与溶剂之间的相互作用可以使溶质分子被溶剂包围,从而溶解在溶剂中。

这种相互作用的强度与溶质和溶剂的相似程度有关,相似程度越高,相互作用就越强,溶质溶解在溶剂中的能力也就越强。

3. 极性溶质与极性溶剂:对于极性溶质和溶剂,相似相溶原理认为它们之间的相互作用更加复杂。

极性溶质的分子中存在两极性,可以与极性溶剂中的极性区域相互作用。

这种相互作用有助于极性溶质在溶剂中的溶解。

然而,如果溶质和溶剂之间的极性差距太大,相互作用就会很弱,导致极性溶质难以溶解在极性溶剂中。

4. 非极性溶质与非极性溶剂:相似相溶原理也适用于非极性溶质和非极性溶剂之间的溶解现象。

非极性溶质在非极性溶剂中溶解主要是由于分子间的范德华力作用。

这种相互作用的强度与分子之间的体积、形状和分子极性等因素有关。

分子间的范德华力作用越强,溶质在溶剂中的溶解度就越高。

综上所述,相似相溶原理是描述溶质在溶剂中溶解行为的基本原理。

它涉及到溶剂溶剂相互作用、溶质溶剂相互作用以及极性溶质和溶剂、非极性溶质和溶剂之间的相互作用等方面。

这些相互作用的强弱决定了溶质在溶剂中的溶解度和溶液的形成。

相似相溶原理的理论基础为我们理解溶液的形成和溶解过程提供了重要的理论指导。

有机物相似相溶

有机物是指含有碳元素的化合物,它们在自然界中广泛存在,包括生物体内的蛋白质、脂肪、糖类等。

这些有机物之间的相互作用是非常复杂的,其中相似相溶是一种重要的现象。

相似相溶是指两种或多种物质在化学结构上相似,因此它们可以相互溶解。

这种现象在有机物中尤为常见,因为有机物的化学结构非常复杂,它们之间的相互作用也非常复杂。

例如,脂肪酸和甘油是两种常见的有机物,它们在化学结构上非常相似,因此它们可以相互溶解,形成油脂。

相似相溶的原理是分子间的相互作用力。

在有机物中,分子间的相互作用力包括范德华力、氢键、离子键等。

这些相互作用力决定了有机物之间的相互作用方式,从而影响它们的溶解性。

相似相溶在生物体内也非常重要。

例如,蛋白质是由氨基酸组成的,不同的氨基酸之间也存在相似相溶的现象。

这种相似相溶的现象决定了蛋白质的结构和功能,从而影响生物体内的生化过程。

相似相溶是有机物中一种非常重要的现象,它决定了有机物之间的相互作用方式和溶解性。

在生物体内,相似相溶也决定了生物分子的结构和功能。

因此,深入研究相似相溶的原理和机制,对于理解有机物的性质和生物体内的生化过程具有重要意义。

相似相溶原理名词解释从广义上讲,相似相溶原理的意思是“结构相似者易互溶,结构越相似溶解得越好;结构不相似者不易互溶”。

从狭义上讲,相似相溶原理的意思是“极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂”如碳氢化合物在汽油中的溶解度很大,在乙醇中还可以溶解一些,在水中就不溶解,这就是由组成的相似与否造成的。

原因是汽油是碳氢化合物组成的混和物,乙醇是碳氢基上加上-oh,至于水(h2o)则和碳氢化合物就基本上无相同之处了。

又如,多数无机盐都能溶于水,是因为无机盐类被认为是极性极强的物质,而水是极性溶剂的缘故。

相反,非极性溶质如碘( i ) 等,则在苯、氯仿、四氯化碳等非极性溶剂中溶解度大。

在日常生活中,巧妙运用相似配伍原则,往往能事半功倍。

当你不小心把油漆弄到衣服上的时候,如果用洗洁精在水里洗,即使很费力气,也不一定能看到效果。

如果用汽油洗,油漆很容易洗掉。

这主要是因为绝大多数油漆都是有机溶剂,能溶于汽油等有机溶剂,但难溶于水。

胡萝卜素是维持人们眼睛和皮肤健康不可缺少的营养素之一。

胡萝卜因含有胡萝卜素而很受欢迎。

很多人喜欢生吃、凉吃、水煮吃,但其实这些都不能很好的吸收胡萝卜的营养成分,因为胡萝卜素是一种可食用的油溶性色素。

根据相似相容原理,它在水中的溶解性不好。

只有吃油炸的胡萝卜素才能更好的吸收它的营养,所以炒胡萝卜的时候要多放点油。

在高中生物必修一《分子与细胞》“检测生物组织中的脂肪”实验中需要用50%的酒精溶液洗去浮色。

教师可以帮助学生分析50%的酒精之所以能够洗去浮色的原因就是因为苏丹ⅲ染液可以溶解在酒精中,其原理就是相似相溶的原理。

在第四章第2节“生物膜的流动镶嵌模型”生物膜结构的探索历程中,19世纪末,欧文顿曾用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行过上万次的实验,发现细胞膜对不同物质的通透性不一样:凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞。

相似相溶原理一、定义及解释like dissolves like相似相溶原理就是指由于极性分子间的电性作用,使得极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,难溶于非极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂,难溶于极性分子组成的溶剂。

如abc三种物质,ab就是极性物质,c就是非极性物质,则ab之间溶解度大,ac或bc之间溶解度小。

(1)相似相溶原理就是一个关于物质溶解性的经验规律。

例如水与乙醇可以无限制地互相溶解,乙醇与煤油只能有限地互溶。

因为水分子与乙醇分子都有一个—OH基,分别跟一个小的原子或原子团相连,而煤油则就是由分子中含8个~16个碳原子组成的混合物,其烃基部分与乙醇的乙基相似,但与水毫无相似之处。

(2)结构的相似性并不就是决定溶解度的唯一原因。

分子间作用力的类型与大小相近的物质,往往可以互溶;溶质与溶剂分子的偶极距相似性也就是影响溶解度的因素之一。

具体可以这样理解:1.极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等);2.非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳等)能溶解非极性物质(大多数有机物、Br2、I2等)3.含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(—OH)能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

另外,极性分子易溶于极性溶剂中,非极性分子易溶于非极性溶剂中。

二、更高更妙的相似相溶原理溶液中溶质微粒与溶剂微粒的相互作用导致溶解。

若溶质、溶剂都就是非极性分子,如I2与CCl4,白磷与CS2,相互作用以色散力为主;若一种为极性分子,另一种为非极性分子,如I2与C2H5OH,相互作用就是分子间作用力;在强极性分子间以取向力为主;若一种溶剂微粒就是离子,在水中形成水合离子,在液氨中则形成氨合离子,其她溶剂中就就是溶剂合离子。

简单地讲,若溶质微粒与溶剂微粒间相互作用与原先溶质微粒间、溶剂微粒间作用相近,则溶解的就会较多。

这应当就是相似相溶规律的基础,但就是上述规律并不方便判断。

相似相吸原理通常指的是极性相似的物质之间更易相互溶解,即“相似相溶”。

相似相吸的原理在化学中主要体现为“相似相溶”,这是指极性分子倾向于溶解在极性溶剂中,而非极性分子则更容易溶解在非极性溶剂中。

这个原理的基础是分子间的电性作用,极性分子间由于有较强的偶极-偶极相互作用,会使得它们在极性溶剂中溶解得更好。

相反,非极性分子由于缺乏这种偶极,它们之间的范德华力会在非极性溶剂中更为显著,因此溶解得更好。

此外,这个原理也有其局限性,因为它没有给出“相似”和“相溶”的定量化描述,有时会出现一些例外情况,比如某些极性分子不溶于水,或者某些非极性分子能溶于水等现象。

这些情况可能需要更深入的化学知识来解释,比如考虑分子间其他类型的相互作用力或者溶剂的特定性质。

值得一提的是,相似相吸的概念也出现在社会心理学中,指的是人们倾向于与有共同兴趣或特征的人建立联系。

在这个领域,相似理论认为有共同兴趣爱好的人可以互相吸引,这是人际关系中感情深入的良好基础。

这与化学中的相似相溶原理有相似之处,都强调了相似性在相互作用中的重要性。

相似相容原理“相似”是指溶质与溶剂在结构上相似;“相溶”是指溶质与溶剂彼此互溶。

例如,水分子间有较强的氢键,水分子既可以为生成氢键提供氢原子,又因其中氧原子上有孤对电子能接受其它分子提供的氢原子,氢键是水分子间的主要结合力。

所以,凡能为生成氢键提供氢或接受氢的溶质分子,均和水“结构相似”。

如R-OH(醇)、R-COOH(羧酸)、R2-C=O(酮)、R-CONH2(酰胺)等。

当然上述物质中R基团的结构与大小对在水中溶解度也有影响。

如醇:R —OH,随R基团的增大,分子中非极性的部分增大,这样与水(极性分子)结构差异增大,所以在水中的溶解度也逐渐下降。

科学解释对于气体和固体溶质来说,“相似相溶”也适用。

对于结构相似的一类气体,沸点愈高,它的分子间力愈大,就愈接近于液体,因此在液体中的溶解度也愈大。

如O2的沸点(90K)高于H2的沸点(20 K),所以O2在水中的溶解度大于H2的溶解度。

应用举例乙醇结构式为 CH3CH2OH,甘油为CH2OHCHOHCH2OH,第一:甘油中有三个羟基,而乙醇中只有一个;第二,甘油中的R基比乙醇的要小,所以常温下甘油在水中的溶解性要比乙醇大。

总结:根据相似相容比较不同物质的溶解性要从两个方面来看,首先是与溶剂相似的地方,其次是不同的地方,两者结合起来才会更准确,这样也只能比较差异较大的物质。

通俗解释(1)有机物一般易溶于有机物中,而无机物一般易溶于无机物中。

有机物如油,酒精等,无机物如水等。

沾满机油的手用汽油洗而不用水洗就是这个道理。

(2)极性分子一般易溶于极性分子组成的溶剂中,而非极性分子一般易溶于非极性分子组成的溶剂中。

极性分子如水分子,氨气分子等。

非极性分子如二氧化碳分子,氧气分子等。

但不方便,于是有如下规律:总之,相似相容的物理实质在于分子之间的作用力相似或者匹配。

极性分子间也有范德华力呀,而且还比非极性分子间的范德华力来的大!。

有机物极性及溶解性的教学讨论有机化合物大多难溶于水,易溶于汽油、苯、酒精等有机溶剂。

原因何在?中学课本、大学课本均对此进行了解释。

尽管措词不同,但中心内容不外乎是:有机化合物一般是非极性或弱极性的,它们难溶于极性较强的水,易溶于非极性的汽油或弱极性的酒精等有机溶剂。

汽油的极性在课本中均未做详细说明,故而在教学中常常做如下解释:所有的烷烃,由于其中的O 键的极性极小,以及结构是对称的,所以其分子的偶极矩为零,它是一非极性分子。

烷烃易溶于非极性溶剂,如碳氢化合物、四氯化碳等。

以烷烃为主要成分的汽油也就不具有极性了。

确切而言,上述说法是不够严格的。

我们知道,分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的。

根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性,化学键极性的向量和——弱极矩μ则是其极性大小的客观标度. 常见烷烃中,CH4、C2H6分子无极性,C3H8是折线型分子,键的极性不能相互完全抵消,其μ≠为0.084D。

至于其它不含支链的烷烃,分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性;分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于同一平面的锯齿状排布的反交叉式时,分子中键的极性才能相互完全抵消,偶极矩为零,但由于分子中C—C键可以旋转,烷烃分子(除CH4)具有许多构象,而上述极规则的锯齿状反交叉式仅是其无数构象“平衡混合物”中的一种,所以,从整体来说,除CH4、C2H6外,不带支链的烷烃均有极性。

带有支链的烷烃,也仅有CH4、C2H6等分子中H原子被—CH3完全取代后的产物尽其用,2—二甲基丙烷、2,2,3,3—四甲基丁烷等少数分子不显极性,余者绝大多数都有一定的极性。

由于烷烃中碳原子均以SP3杂化方式成键,键的极性很小,加上其分子中化学键的键角均接近于109°28′,有较好的对称性(但非绝对对称)故分子的极性很弱,其偶极矩一般小于0.1D. 烷烃中,乙烯分子无极性,丙烯分子,1—丁烯分子均不以双键对称,μ分别为0.336D、0.34D。

高中化学有机物互溶物质总结一、难溶于水,且密度小于水的有机物例如,液态烃(乙烷、乙烯、苯、苯的同系物……),液态酯(乙酸乙酯、硬脂酸甘油酯……),一氯卤代烷烃(1-氯乙烷……),石油产品(汽油、煤油、油脂……)注:汽油产品分为直馏汽油和裂化汽油(含不饱和烃)。

二、难溶于水,且密度大于水的有机物例如:四氯化碳、氯仿、溴苯、二硫化碳三、相似相溶原理1.极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等);2.非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳、酒精等)能溶解非极性物质(大多数有机物、br2、i2等);3.含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(—oh)能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

四、有机物的溶解性与官能团的溶解性1.官能团的溶解性:(1)易溶于水的官能团(即亲水基团)有—oh、—cho、—cooh、—nh2。

(2)难溶于水的官能团(即憎水基团)有:所有的烃基(—cnh2n+1、—ch=ch2、—c6h5等)、卤原子(—x)、硝基(—no2)等。

2.分子中亲水基团与憎水基团的比例影响物质的溶解性:(1)当官能团的个数相同时,随着烃基(憎水基团)碳原子数目的增大,溶解性逐渐降低;例如,溶解性:ch3oh>c2h5oh>c3h7oh>……,一般地,碳原子个数大于5的醇难溶于水。

(2)当烃基中碳原子数相同时,亲水基团的个数越多,物质的溶解性越大;例如,溶解性:ch3ch2ch2oh(3)具有特别溶解性的:① 乙醇是一种很好的溶剂,既能溶解很多无机物,又能溶解很多有机物,所以常用乙醇来溶解植物色素或其中的药用成分,也常用乙醇作为反响的溶剂,使参与反响的有机物和无机物均能溶解,增大接触面积,提高反响速率。

例如,在油脂的皂化反响中,参加乙醇既能溶解NaOH,又能溶解油脂,让它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触,加快反响速率,提高反响限度。

② 苯酚:室温下,在水中的溶解度是9.3g(属可溶),易溶于乙醇等有机溶剂,当温度高于65℃时,能与水混溶,冷却后分层,上层为苯酚的水溶液,下层为水的苯酚溶液,振荡后形成乳浊液。

相似相溶原理一、定义及解释like dissolves like相似相溶原理是指由于极性分子间的电性作用,使得极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂,难溶于非极性分子组成的溶剂;非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂,难溶于极性分子组成的溶剂。

如abc三种物质,ab是极性物质,c是非极性物质,则ab之间溶解度大,ac 或be之间溶解度小。

(1)相似相溶原理是一个关于物质溶解性的经验规律。

例如水和乙醇可以无限制地互相溶解,乙醇和煤油只能有限地互溶。

因为水分子和乙醇分子都有一个一0H基,分别跟一个小的原子或原子团相连,而煤油则是由分子中含8个〜16个碳原子组成的混合物,其烃基部分与乙醇的乙基相似,但与水毫无相似之处。

(2 )结构的相似性并不是决定溶解度的唯一原因。

分子间作用力的类型和大小相近的物质,往往可以互溶;溶质和溶剂分子的偶极距相似性也是影响溶解度的因素之一。

具体可以这样理解:1 •极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等);2 •非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳等)能溶解非极性物质(大多数有机物、Br2、12等)3 •含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(一0H )能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

另外,极性分子易溶于极性溶剂中,非极性分子易溶于非极性溶剂中。

二、更高更妙的相似相溶原理溶液中溶质微粒和溶剂微粒的相互作用导致溶解。

若溶质、溶剂都是非极性分子,如I2和CCI4,白磷和CS2,相互作用以色散力为主;若一种为极性分子,另一种为非极性分子,如I2和C2H5OH,相互作用是分子间作用力;在强极性分子间以取向力为主;若一种溶剂微粒是离子,在水中形成水合离子,在液氨中则形成氨合离子,其他溶剂中就是溶剂合离子。

简单地讲,若溶质微粒和溶剂微粒间相互作用和原先溶质微粒间、溶剂微粒间作用相近,贝U溶解的就会较多。

这应当是相似相溶规律的基础,但是上述规律并不方便判断。

有机物的溶解性规律一、相似相溶原理 1.极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体、分子晶体中的极性物质如强酸等); 2.非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳、酒精等)能溶解非极性物质(大多数有机物、Br2、I2等) 3.含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(OH)能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

二、有机物的溶解性与官能团的溶解性 1.官能团的溶解性:(1)易溶于水的官能团(即亲水基团)有OH、CHO、COOH、NH2。

(2)难溶于水的官能团(即憎水基团)有:所有的烃基(

有机物的溶解性规律

一、相似相溶原理

1.极性溶剂(如水)易溶解极性物质(离子晶体强碱(NaOH、KOH、)、活泼金属氧化物(Na2O、MgO、Na2O2)、大多数盐类(BaCl2、Pb(Ac)2等除外)以上仅作了解、。

、分子晶体中的极性物质如强酸等);

自己做的分析:(H2O是折线型,不对称,所以是极性分子,作为溶剂称为极性溶剂。

)百度上的.可是分子晶体中的极性物质居然有苯。

这令我很迷茫。

如果苯属于极性

物质,那么水必然与之互溶.但下面也提到了苯是非极性溶剂

我自己做了简要的分析。

——百度

苯分子是平面分子,12个原子处于同一平面上,6个碳和6个氢是均等的,C-H 键长为1.08Α,C-C键长为1.40Α,此数值介于单双键长之间。

分子中所有键角均为120°…由上可知,苯中貌似无共用电子对偏移,所以苯是非极性溶剂。

问题1。

但是如上所述,苯属于分子晶体中的极性物质。

那这又是为什么呢?难道是百度错了?

问题3高中所要了解的极性溶剂都有哪些?水,还有什么。

2.非极性溶剂(如苯、汽油、四氯化碳、酒精等)能溶解非极性物质(大多数有机物、Br2、I2等)

问题4我都是从结构出发:探讨是否有共用电子对是否偏离来确定是否为极性溶剂或者非极性溶剂。

这种想法是否正确。

①苯若是非极性溶剂.如上

②四氯化碳。

我由结构出发:四氯化碳由甲烷4个氢原子都被取代,而甲烷又是正四面体的结构。

所以结构中价键无偏离,所以四氯化碳为非极性溶剂。

③酒精。

问题5.酒精=乙醇。

由于酒精中的价键都是单键。

从这一点上看好像是无共用电子偏离,但是,我记得在乙醇与Na的反应中,课本是这么解释的,由于氧原子的吸引电子能力强所以O-H键断裂。

这难道不是偏离了么。

问题6,对于汽油不是很了解,但是日常生活中,初中老师好像是说过,衣服若沾上油了,可以用汽油擦,就能擦干净,这么讲的话,豆油和汽油都是非极性物质了。

对么?

3.含有相同官能团的物质互溶,如水中含羟基(—OH)能溶解含有羟基的醇、酚、羧酸。

我是这么理解的:因为水中有H-OH所以如图

氧氧之间形成氢键,所以水与含有羟基的有机物,如醇,酚,羧酸互溶.

二、有机物的溶解性与官能团的溶解性

1.官能团的溶解性:

(1)易溶于水的官能团(即亲水基团)有—OH、—CHO、—COOH、—NH2。

对于易溶于水,我发现了一个基本的特点,都有氧。

我认为有氧,就可以与水中的羟基结合形成氢键,所以亲水集团基本都有氧.

问7对于氨基,我认为氨基可以与水中的H结合把。

(2)难溶于水的官能团(即憎水基团)有:所有的烃基(—CnH2n+1、—CH=CH2、—C6H5等)、卤原子(—X)、硝基(—NO2)等。

因为他们不含有羟基或者氧,所以无法与水中的羟基和H结合,即不溶于水,

对于硝基,我感觉都点可笑,我是这么想的,既然硝基是硝酸脱去了羟基而形成的,那么羟基都没了,硝基怎么可能溶于水呢。

感觉有点牵强阿。

问8—CH=CH2这集团没见过阿(我们现在刚学到醇的性质那。

)—C6H5这也没见过,求解.

2.分子中亲水基团与憎水基团的比例影响物质的溶解性:

(1)当官能团的个数相同时,随着烃基(憎水基团)碳原子数目的增大,溶解性逐渐降低;

问9 我认为:由于有机物的基本结构式碳链,碳链如果太多的话可能会将羟基包围住,羟基就无法与水中相互形成氢键,所以当C原子数增大的时候,溶解性就会逐渐的降低,当C原子数到了一定程度时,此种物质为难容。

对么?

例如,溶解性:CH3OH>C2H5OH>C3H7OH>……,一般地,碳原子个数大于5

的醇难溶于水。

(2)当烃基中碳原子数相同时,亲水基团的个数越多,物质的溶解性越大;

例如,溶解性:CH3CH2CH2OH<CH3CH(OH)CH2OH<CH2(OH)CH(OH)CH2OH。

羟基越多,与水结合能力越大

(3)当亲水基团与憎水基团对溶解性的影响大致相同时,物质微溶于水;

例如,常见的微溶于水的物质有:苯酚C6H5—OH、苯胺C6H5—NH2、苯甲酸C6H5—COOH、正戊醇CH3CH2CH2CH2CH2 —OH(上述物质的结构简式中“—”左边的为憎水基团,右边的为亲水基团);乙酸乙酯CH3COOCH2CH3(其中—CH3和—CH2CH3为憎水基团,—COO—为亲水基团)。

以上我认为将亲水集团和憎水集团记忆住了就OK

(4)由两种憎水基团组成的物质,一定难溶于水。

例如,卤代烃R-X、硝基化合物R-NO2,由于其中的烃基R—、卤原子—X

和硝基—NO2均为憎水基团,故均难溶于水。

三、液态有机物的密度

1.难溶于水,且密度小于水的有机物

例如,液态烃(乙烷、乙烯、苯、苯的同系物……),液态酯(乙酸乙酯、硬脂酸甘油酯……),一氯卤代烷烃(1-氯乙烷……),石油产品(汽油、煤油、油脂……)

注:汽油产品分为直馏汽油和裂化汽油(含不饱和烃)。

2.难溶于水,且密度大于水的有机物

例如:四氯化碳、氯仿、溴苯、二硫化碳

问10对于密度大小与他们的结构有什么关系么?

东西比较多;希望老师能适当的点拨点拨我,这些东西,上课我们老师基本是不讲解的。

我为了学好有机,在简单课堂上看到了相似相容,然后就发现了这篇文章,进而查书搜集材料,希望老师成全学生。

感激不尽。

谢谢。