饱和溶液和不饱和溶液

- 格式:ppt

- 大小:200.00 KB

- 文档页数:20

饱和溶液与不饱和溶液的互相转化

溶解的过程是物质在溶剂中的分子间的相互作用,也是溶液的形成过程。

饱和溶液和不饱和溶液是溶解过程的两个重要状态,饱和溶液是

溶质达到它的最大溶解量时的状态,而不饱和溶液含有的溶质量少于

最大溶解量。

二者之间可以相互转化。

具体操作可以通过加热升温或冷却降温来实现。

如果从不饱和溶液中

转化到饱和溶液,则可以通常通过加热方式。

提高温度可以使溶质的

溶解能力增强,从而将不饱和溶液向饱和溶液转化。

例如,可以用热

水来溶解盐,以便使其从不饱和溶液转变为饱和溶液。

反之,从饱和溶液到不饱和溶液的转变,可以通过降温方式予以实现。

降低温度可以使溶质的溶解能力减弱,从而将饱和溶液转变为不饱和

溶液。

例如,可以加入冷冻水,然后用刮刀将溶解好的盐晶体刮开,

从而使其从饱和溶液转变为不饱和溶液。

总之,饱和溶液与不饱和溶液的相互转化可以通过升温或降温的方式

进行。

溶质的溶解能力随温度的升降而变化,从而使不饱和溶液形成

饱和溶液,将饱和溶液转变为不饱和溶液。

通过改变温度,可以实现

二者之间的转变,从而完成溶液的制备和采集工作。

饱和溶液和不饱和溶液的定义

饱和溶液与不饱和溶液的相互转换的方法有:升高温度、增加溶剂。

大多数物质的溶解度随着温度的升高而增加。

通常,饱和溶液可以转化为不饱和溶液。

提高温度的方法可用于增加溶解度,并将饱和溶液转化为不饱和溶液。

加入溶剂可以将饱和溶液转化为不饱和溶液。

一般将不饱和溶液转化为饱和溶液。

常用的方法有:增加溶质、蒸发溶剂、降低温度。

饱和溶液就是所指在一定温度和压力下,溶剂中所熔化的溶质已超过最大量的溶液。

即为溶质与溶剂碰触时,熔化速度与划出速度成正比的溶液。

溶解度就是所指在一定的温度下,某物质在克溶剂里达至饱和状态时所熔化的克数溶质的量未达至对应的饱和状态的溶液,称为不饱和溶液。

溶质的量少于对应的饱和状态的溶液,称为过饱和溶液。

溶液就是饱和状态还是不饱和,最为关键的就是看看它能够不能溶解更多的溶质,也不是看看溶液的淡或淡,每种物质的溶解度就是不一样的,同一种物质在相同的温度下的溶解度也就是不一样的,有些物质,比如说碳酸钙的溶解度就不大,即使就是碳酸钙的饱和溶液,看上去仍然就是诺伍德的,碳酸钙在8摄氏度时,克水至多就可以熔化0.克。

与碳酸钙恰好相反的就是,有些物质比如说蔗糖的溶解能力就非常大,即使蔗糖的溶液已经很浓了,但是也还不是蔗糖的饱和溶液,蔗糖在20摄氏度时,克水即使就是熔化了克的蔗糖,但是此时的蔗糖溶液仍然不是饱和溶液,因为它还可以熔化更多的蔗糖。

饱和溶液和不饱和溶液的概念1. 饱和溶液的概念饱和溶液是指在特定温度和压力下,溶质的浓度达到最大值,不能再溶解更多溶质的溶液。

当溶质的浓度达到最大值时,溶液中的溶质和溶剂的比例也达到最大,溶质和溶剂的比例称为溶质的摩尔比例,也称为溶质的摩尔浓度。

当溶质的摩尔浓度达到最大值时,溶液就是饱和溶液。

:2. 不饱和溶液的概念不饱和溶液是指溶液中的溶质没有完全溶解,溶液中的溶质仍有一部分沉淀在底部,因此溶液中的溶质浓度小于其平衡浓度,即溶液不能再溶解更多的溶质,这种溶液就是不饱和溶液。

3. 饱和溶液的特征:饱和溶液是指溶质的溶解度达到最大,不能再溶解更多溶质的溶液。

它的溶质浓度是固定的,不会随温度的变化而变化,温度越高,溶质的溶解度越大。

饱和溶液的溶质浓度是与温度有关的,温度越高,溶质的溶解度越大,溶质浓度也越大。

饱和溶液中的溶质极不容易再溶解出更多溶质,即使加入更多的溶质,溶质也不会溶解出更多的溶质。

4. 不饱和溶液的特征:不饱和溶液中,溶质的浓度低于其平衡浓度,溶质会继续溶解,直到溶质的浓度达到平衡浓度。

不饱和溶液的沸点比纯液体低,比饱和溶液的沸点高,溶液的密度也比纯液体低,比饱和溶液的密度高。

不饱和溶液可以通过蒸馏或滤过等方法分离出溶质。

饱和溶液和不饱和溶液是溶解度的两种概念,它们之间有着明显的区别。

饱和溶液是指溶质在溶剂中达到平衡状态时所形成的溶液,其中溶质的浓度不再发生变化。

而不饱和溶液则是指溶质在溶剂中未达到平衡状态时所形成的溶液,其中溶质的浓度还可以继续发生变化。

另外,饱和溶液的溶质浓度是固定的,而不饱和溶液的溶质浓度则是可变的。

此外,饱和溶液的溶质分子不会再溶解,而不饱和溶液的溶质分子还可以继续溶解。

最后,饱和溶液的溶质溶解度是固定的,而不饱和溶液的溶质溶解度则是可变的。

1∕1 饱和溶液与不饱和溶液

(1)饱和溶液与不饱和溶液是相对而言的,在一定的条件下是可以相互转化的。

(2) 饱和溶液与不饱和溶液必须指明是溶质是什么。

例如:食盐的饱和溶液还能继续溶解蔗糖,对食盐来说溶液是饱和的,但对蔗糖溶液来说未必就是饱和的。

(3)在温度相同的条件下,两种不同物质的饱和溶液相混合,会因为水(溶剂)的总量增多而使溶液均变为不饱和溶液。

(4)多数溶质(固体)升高温度可使饱和溶液转化为不饱和溶液,但如氢氧化钙、硫酸钙的饱和溶液升高温度,溶解度减小,仍为饱和溶液。

(5)有些物质在一定的温度、压力下,当溶液中溶质浓度已超过该温度、压力下溶质的溶解度,而溶质仍不析出的溶液叫过饱和溶液,这种现象叫过饱和现象。

制取过饱和溶液通常是使较高温度下的饱和溶液缓慢降温形成的。

过饱和溶液不够稳定,多数可自动析出晶体,少数不能自动析出晶体的,经搅拌或摩擦容器壁或投入小颗粒晶体使之析出晶体。

注意不是每一种物质都可以制成过饱和溶液的,一般来说溶解度随温度增大的物质容易形成过饱和溶液。

例如:硫代硫酸钠(Na 2S 2O 3)就是一个能形成相当稳定的过饱和溶液的例子。

饱和溶液 改变温度或减少溶剂或增加溶质

改变温度或增加溶剂 不饱和溶液。

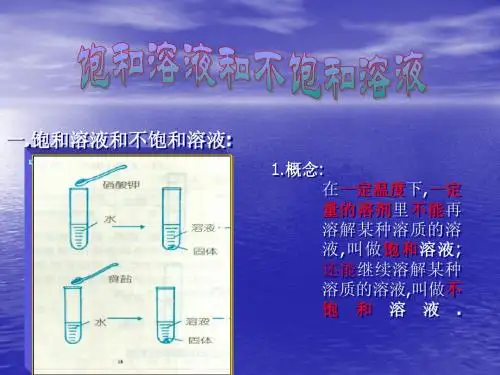

饱和溶液和不饱和溶液的概念①饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液②不饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,还能再继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液判断一种溶液是否是饱和溶液要注意:①在一定温度下。

②在一定量的溶剂里。

因为温度改变或溶剂量改变都会把饱和溶液变成不饱和溶液,也就是说饱和溶液与不饱和溶液在一定条件下可以互相转化,③被溶解的物质,即溶质能否继续溶解,若能继续溶解则为不饱和溶液,若不能继续溶解则为饱和溶液。

④某一种物质的饱和溶液是对该物质而言,但对其他物质则不是饱和溶液。

如20℃时,NaCl的饱和溶液不能再溶解NaCl了,但还能继续溶解KNO3,即此溶液对于NaCl来说是饱和溶液,但对KNO3来说则是不饱和溶液。

饱和溶液与不饱和溶液的相互转化方法:(1)对于大多数固体:在一定量的水中溶解的最大量随温度升高而增大饱和溶液不饱和溶液(2)对于Ca(OH)2:在一定量的水中溶解的最大量随温度升高而减少饱和石灰水不饱和石灰水概念的理解:(1)溶液的饱和与不饱和跟温度和溶质的量的多少有关系。

因此在谈饱和溶液与不饱和溶液时,一定要强调“在一定温度下”和“一定量的溶剂里”,否则就无意义。

(2)一种溶质的饱和溶液仍然可以溶解其他溶质。

如氯化钠的饱和溶液中仍可溶解蔗糖。

(3)有些物质能与水以任意比例互溶,不能形成饱和溶液,如:酒精没有饱和溶液。

饱和溶液和不饱和溶液的相互转化:一般,对饱和溶液与不饱和溶液相互转化过程中溶液组成的分析:①饱和溶液不饱和溶液(或不饱和溶液饱和溶液。

不发生结晶的前提下)溶液中溶质、溶剂、溶液的质量不变,溶质质量分数不变。

②不饱和溶液饱和溶液溶液的溶剂质量不变,溶质、溶液、溶质质量分数均增大。

③不饱和溶液饱和溶液(不发生结晶的前提下)溶质质量不变,溶剂、溶液质量变小,溶质质量分数变大。

④饱和溶液不饱和溶液溶剂、溶液质量增大,溶质质量不变,溶质质量分数变小判断溶液是否饱和的方法:①观察法:当溶液底部有剩余溶质存在,且溶质的量不再减少时,表明溶液已饱和。

饱和溶液与不饱和溶液的判断方法

饱和溶液和不饱和溶液是化学实验中常见的概念。

饱和溶液指的是在一定温度下,溶质溶解和从溶质中析出的速度相等,此时溶液是饱和的。

不饱和溶液则是指溶解的溶质量小于溶解度,因此仍有剩余的溶质没有溶解。

下面介绍几种判断饱和溶液和不饱和溶液的方法。

一、视察法

视察法是最简单且最常见的判断饱和溶液和不饱和溶液的方法。

用棉签蘸取溶液,将其挥动于空气中3~5秒钟,如溶液上出现晶体,说明此溶液不饱和;若不出现晶体,说明此溶液是饱和溶液。

二、过饱和法

制备饱和溶液时,通常加入的溶质量为该溶质在该温度下的溶解度。

如果我们加入比溶解度稍多的溶质,制备出来的溶液会变成过饱和溶液。

当过饱和溶液受到震动、振动、晶体接种等外部因素时,就可以迅速结晶,形成晶体。

如果在外部干扰下不结晶,则说明这个溶液是不饱和的。

这种方法对于一些溶解度极低的物质特别有效。

三、检测密度法

密度是浓度的一个指标,因此通过检测溶液的密度,可以推断出其浓度。

当我们测出一溶液的密度,和用此溶液测得该温度下的密度值相比,若后者的值小于前者,说明此时的溶液为饱和状态;若二者的值相同,说明此时的溶液为饱和状态;若后者的值大于前者,说明此时的溶液为不饱和状态。

以上是三种判断饱和溶液和不饱和溶液的方法,不同方法的适用范围各不相同。

在实验时需要根据不同的情况灵活运用这些方法,准确判断溶液的状态,以确保实验结果的可靠性。

饱和溶液与不饱和溶液之间的转化关系【摘要】饱和溶液是指在特定温度下溶质溶解到最大限度的溶液,不饱和溶液则是溶质未完全溶解的溶液。

两者之间存在着相互转化的关系,这种转化对溶液的稳定性和物质的性质具有重要影响。

饱和溶液的特点包括溶质溶解度恒定、溶液处于动态平衡状态等;而不饱和溶液的特点则是溶质溶解度未达到最大值。

产生不饱和溶液的条件有溶质溶解度超过溶质在该温度下的溶解度,而产生饱和溶液则需要饱和溶解度与溶质溶解度相等。

两者之间可通过改变温度或添加其他物质来实现相互转化。

这种转化关系不仅在实际应用中具有重要意义,还为未来研究提供了新的方向。

【关键词】饱和溶液,不饱和溶液,转化关系,溶液,稳定性,条件,特点,相互转化,实际应用,未来研究方向1. 引言1.1 什么是饱和溶液饱和溶液是指在一定条件下,溶解物质与溶剂达到一定比例后,再溶解的固体物质不能再溶解于溶液中,形成的一种溶液。

在饱和溶液中,溶质的溶解速度与析出速度相等,处于动态平衡状态。

当继续往饱和溶液中加入更多的溶质时,会导致溶质析出或形成晶体沉淀。

饱和溶液的溶解度是恒定的,取决于溶质和溶剂的种类、温度和压力等因素。

饱和溶液常常用来饱和溶液碱度、带出离子等实验中。

在化学实验中,饱和溶液的浓度常常用质量百分比或摩尔浓度(mol/L)来表示。

饱和溶液的特点包括具有一定的溶解度极限、在溶解度内可维持溶质稳定状态、遵从亨利定律等。

饱和溶液是一种稳定状态的溶液,对于理解溶解动力学和平衡态具有重要意义。

饱和溶液在生产、科研以及日常生活中有着广泛的应用,如化学反应、药品制备、金属提取等领域。

饱和溶液的研究对于深入了解物质间相互作用和溶解度规律具有重要价值。

1.2 什么是不饱和溶液不饱和溶液是指在一定条件下,溶解度未达到饱和状态的溶液。

在不饱和溶液中,溶质的溶解度还没有达到最大值,因此可以继续溶解更多的溶质。

通常情况下,不饱和溶液呈现出一定的透明度,溶液中的颗粒较小且不易观察到。

1.概念饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液.不饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,还能继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液.主要从下面几个方面理解这两个概念:(1)首先要指明一定温度,一定的溶剂量.在某种温度和一定量的溶剂中,对某种溶质来说饱和了,但若改变温度或改变溶剂量,就可能使溶液不饱和了.如室温下,100g水中溶解31.6g硝酸钾达到饱和,若升高温度或增大溶剂水量,原来饱和溶液就变为不饱和溶液.所以讲溶液饱和与否,首先要定下温度和溶剂量.(2)强调是这种溶质....的饱和溶液,还是不饱和溶液.如温度T时,某溶液不能再继续溶解氯化钠,但是也许还能继续溶解蔗糖,对于氯化钠来说溶液是饱和溶液,而对于蔗糖来说该溶液是不饱和溶液.综上所述,讲饱和溶液和不饱和溶液只有指明“一定温度”、“一定的溶剂量”、“对某种溶质而言”才有意义.2.饱和溶液和不饱和溶液的相互转化关系一般规律:饱和溶液不饱和溶液特殊规律〔适用于Ca(OH)〕:2饱和溶液不饱和溶液【重点难点解析】重点难点:饱和溶液和不饱和溶液的概念,并能区别浓溶液和稀溶液.饱和溶液和不饱和溶液,在一定条件下的相互转变.解析:1.有关概念(1)饱和溶液和不饱和溶液在一定温度下,在一定量溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解这种溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液.理解这两个概念必须注意如下两点:①首先要指明一定温度,一定的溶剂量.因为溶液饱和不饱和与温度有关,也与溶剂质量有关.例如,20℃时,31.6g硝酸钾溶解于100g水中得到饱和溶液.20℃时,31.6g硝酸钾溶解于110g水中则得到不饱和溶液;25℃时,31.6g硝酸钾溶解于100g水中也是不饱和溶液.所以讲溶液饱和或不饱和,一定要指明温度和溶剂质量.②强调这种溶质的饱和溶液或不饱和溶液.例如,20℃时,31.6g硝酸钾溶解于100g水中得到氯化钠不饱和溶液.所以讲饱和溶液或不饱和溶液一定要强调溶质.(2)浓溶液和稀溶液为了粗略地表示溶液里溶质含量的多少,常把溶液分为浓溶液和稀溶液.含溶质多的溶液是较浓溶液.含溶质少的溶液是较稀溶液.2.饱和溶液和不饱和溶液的相互转化一般规律:不饱和溶液饱和溶液特殊溶质Ca(OH)2不饱和溶液饱和溶液3.饱和溶液和不饱和溶液与浓溶液和稀溶液的辨析溶液的浓和稀,溶液的饱和和不饱和是在两个不同角度来认识溶液的性质.溶液的浓稀,是指一定质量的溶液中含溶质的多少,多的则浓,少的则稀.溶液的饱和和不饱和,是指一定温度下,一定量溶剂里能否溶解溶质,能溶的为不饱和溶液,不能溶的为饱和溶液.例如,20℃时,100g水中溶解31.6g硝酸钾,所得溶液既是饱和溶液,又是较浓溶液,若将30g 硝酸钾在此温度下溶解在100g水中,所得溶液是不饱和溶液但仍为较浓溶液.在20℃时,,此时所得溶液显然很稀,但它却是饱和溶液,若取100g水中最多能溶解0.00024gBaSO40.0002gBaSO在此温度下溶于100g水中,所得溶液既是不饱和溶液,也是稀溶液.4由此可见,浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液.若同一温度下,同一种溶质溶解在同一种溶剂中,饱和溶液一定比不饱和溶液浓度高.例1下列说法中,正确的是( )A.某物质X的饱和溶液不能再溶解物质YB.某物质的饱和溶液一定是浓溶液C.在一定温度下,稀溶液一定是不饱和溶液D.饱和溶液和不饱和溶液之间可以相互转化分析 A的说法不正确,该溶液不能再溶解X,但未溶解Y,对Y而言,该溶液是不饱,在一定温度时其饱和溶液就和的,能继续溶解Y.B的说法不正确,如微溶于水的Ca(OH)2是稀溶液.C的说法不正确,易溶于水的物质如NaCl、KNO等,其溶液可能是不饱和溶液但3是浓溶液.D的说法正确,改变温度、改变溶剂或溶质的质量,可以使饱和溶液和不饱和溶液之间相互转化.例2在30℃时,某试管中盛有一定量的硝酸钾溶液,怎样用实验方法证明它是饱和溶液还是不饱和溶液?分析一定温度、一定质量的溶液,是否饱和应看它能否继续溶解该溶质.答案取少许硝酸钾固体加入该溶液中,观察硝酸钾是否溶解,若溶解,则原溶液是该条件下的不饱和溶液;若不溶解,则原溶液是该条件的饱和溶液.例3饱和溶液是指( )A.含溶质较多的溶液B.还能继续溶解某种溶质的溶液C.不能继续溶解某种溶质的溶液D.在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液叫做这种溶质的饱和溶液解析饱和溶液的前提条件是:①一定温度;②一定量溶剂.改变两条件其中之一,饱和溶液将发生变化.因此只有指明“在一定的温度下”和“在一定量的溶剂里”,溶液的“饱和”和“不饱和”才有确定的意义.例4下列说法中正确的是( )A.确定某一溶液是否是饱和溶液,只要看溶液里是否有溶质即可B.饱和溶液就是浓溶液C.KNO3的饱和溶液比不饱和溶液中溶质的质量分数大D.硝酸钾的饱和溶液和不饱和溶液存在着转化关系解析对于硝酸钾饱和溶液和不饱和溶液存在下列关系:不饱和溶液饱和溶液,故选D。

饱和溶液与不饱和溶液知识回顾溶质1、溶液溶剂2、使溶剂减少的方法:3、溶液与溶剂的判断方法:①②③4、溶解与乳化【问】在室温下,往往杯子里加盐,振荡有什么现象?继续加盐,振荡?盐能不断溶解了吗?一、定义1、饱和溶液一定温度下一定溶剂里不能继续溶解的溶液叫这种溶质的饱和溶液2、不饱和溶液还能继续溶解的溶液叫这种溶质的不饱和溶液【问】有没有这种情况,在烧杯底部什么也没有,但这是饱和溶液?怎么证明这杯溶液是饱和溶液?【问】那可以配一个恰好饱和的溶液吗?二、相互转化饱和溶液不饱和溶液三、结晶1、结晶:形成晶体的过程。

2、具有规则的几何外形的固体叫晶体。

例:NaCl KNO3 明矾3、结晶方法:蒸发结晶:海水晒盐降温结晶:KNO3、Na2CO34、溶解与结晶这是一个动态平衡,什么是动态平衡?溶解结晶例:如下图所示,一物体悬挂在饱和的氯化钠溶液中,在恒温条件下向烧杯内溶液中分别加入下列物质(悬挂物不参与反应),说明弹簧秤示数变化情况(填“变大”、“不变”或“变小”):(1)如果加入氯化钠晶体,弹簧秤示数;(2)如果加入蒸馏水,弹簧秤示数;(3)如果加入氯化钾晶体,弹簧秤示数;四、溶液的分类饱和溶液定温定剂不饱和溶液溶液一定量溶液中浓溶液含溶质的量稀溶液【问】能说饱和溶液一定是浓溶液,稀溶液一定是不饱和溶液吗?【小结】饱和溶液不一定是浓溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液。

当同温、同质、同剂时,饱和溶液一定比不饱和溶液要浓。

【练习】饱和溶液与不饱和溶液1.关于饱和溶液的有关叙述,一定正确的是()A.有晶体析出的溶液B.是浓溶液C.混合物D.不能再溶解该物质的溶液2.下列叙述中正确的是()A.凡是无色透明的液体都是溶液B.溶液的体积等于溶质体积和溶剂体积之和C.只要条件不变,糖水中的糖不会分离出来D.均一稳定的液体一定是溶液3.要使50℃的接近饱和的硝酸钾溶液变为饱和溶液,下列措施错误的是()A.加入少量硝酸钾晶体B.倒出少量的溶液C.降低溶液温度到室温D.恒温蒸发部分水分4.能证实A物质的溶液是20℃时的饱和溶液的事实是()A.降温到10℃有A晶体析出B.蒸发掉10克水,有A晶体析出C.加热到30℃时,再加A物质能继续溶解D.20℃时,向上述溶液中加入少量A晶体,溶液质量不变5.在一定温度下,将一瓶接近饱和的硝酸钾溶液转变为饱和溶液可采取的方法有:①升高温度②降低温度③增加硝酸钾④减少硝酸钾⑤增加溶剂⑥蒸发水,其中正确的是()A.①②③B.②③④C.③④⑤D.②③⑥6.20℃时,将一瓶KNO3饱和溶液分成等质量的两份,向一份溶液中加入该物质的晶体得到甲溶液,将另一份溶液加热至60℃得到乙溶液,下列有关说法正确的是()A.甲乙两份溶液都仍是饱和溶液B.甲溶液是饱和溶液,乙溶液是不饱和溶液C.乙溶液的质量减少D.甲溶液中溶质的质量不会增加7.20 g饱和食盐水中加入5 g食盐,保持温度不变,这时食盐水的质量将()A.增加5 g B.25 g C.20 g D.无法确定8.下列有关溶液的叙述中正确的是()A.同种物质的饱和溶液一定比不饱和溶液要浓B.一定温度下硝酸钾的饱和溶液中不能再溶解氯化钠C.60℃时硝酸钾的饱和溶液降温至20℃,溶液的质量变小,则溶液变浓D.温度升高后,硝酸钾的饱和溶液变成不饱和溶液,溶质的质量分数不变9.现有一瓶某温度下的饱和硝酸钾溶液,下列有关说法中正确的是()A.一定比不饱和的硝酸钾溶液要浓B.可通过加水或升温的方法使其变成不饱和溶液C.一定不能再溶解任何物质D.变为不饱和溶液后,溶质的质量分数一定不变10.20℃时,向一定质量的硝酸钾溶液中加入10 g硝酸钾固体,充分搅拌后,尚有部分固体未溶解。

化学饱和溶液和不饱和溶液知识点

化学饱和溶液和不饱和溶液知识点:

一、饱和溶液

饱和溶液是指在一定温度和压力下,溶剂已经溶解了最大量的溶质,且多余的溶质不能再被溶解。

饱和溶液中,溶质和溶剂的浓度达到平衡状态,不会再有净的溶质分子离开或进入溶液。

例如,将固体食盐加入水中搅拌,直到固体完全溶解,我们就得到了一个饱和食盐水溶液。

在这个溶液中,水已经溶解了最大量的食盐,再加入更多的食盐不会被溶解,而是会沉淀出来。

二、不饱和溶液

不饱和溶液是指在一定温度和压力下,溶剂还没有溶解最大量的溶质,多余的溶质可以继续被溶解。

例如,将一小块糖加入水中搅拌,直到糖完全溶解,我们得到了一个不饱和糖水溶液。

在这个溶液中,糖没有达到饱和状态,如果我们继续加入糖,它们可以继续被溶解。

三、饱和度

饱和度是一个描述溶液中溶质的溶解程度的量。

它的定义是在一定温度和压力下,溶质溶解度与其在相同条件下的最大溶解度之比。

例如,在25℃下,每100克水中最多可以溶解36克食盐。

如果我们向这100克水中加入36克食盐,它会完全溶解,此时饱和度为100%。

如果我们只加入18克食盐,它只会溶解一半,此时饱和度为50%。

总的来说,饱和溶液和不饱和溶液是化学中重要的概念,它们具有不同的性质和应用。

理解这两个概念对于深入理解溶解化学反应、热力学和化学平衡等方面都有很大帮助。