饱和溶液与不饱和溶液

- 格式:ppt

- 大小:738.50 KB

- 文档页数:34

饱和溶液和不饱和溶液的概念1. 饱和溶液的概念饱和溶液是指在特定温度和压力下,溶质的浓度达到最大值,不能再溶解更多溶质的溶液。

当溶质的浓度达到最大值时,溶液中的溶质和溶剂的比例也达到最大,溶质和溶剂的比例称为溶质的摩尔比例,也称为溶质的摩尔浓度。

当溶质的摩尔浓度达到最大值时,溶液就是饱和溶液。

:2. 不饱和溶液的概念不饱和溶液是指溶液中的溶质没有完全溶解,溶液中的溶质仍有一部分沉淀在底部,因此溶液中的溶质浓度小于其平衡浓度,即溶液不能再溶解更多的溶质,这种溶液就是不饱和溶液。

3. 饱和溶液的特征:饱和溶液是指溶质的溶解度达到最大,不能再溶解更多溶质的溶液。

它的溶质浓度是固定的,不会随温度的变化而变化,温度越高,溶质的溶解度越大。

饱和溶液的溶质浓度是与温度有关的,温度越高,溶质的溶解度越大,溶质浓度也越大。

饱和溶液中的溶质极不容易再溶解出更多溶质,即使加入更多的溶质,溶质也不会溶解出更多的溶质。

4. 不饱和溶液的特征:不饱和溶液中,溶质的浓度低于其平衡浓度,溶质会继续溶解,直到溶质的浓度达到平衡浓度。

不饱和溶液的沸点比纯液体低,比饱和溶液的沸点高,溶液的密度也比纯液体低,比饱和溶液的密度高。

不饱和溶液可以通过蒸馏或滤过等方法分离出溶质。

饱和溶液和不饱和溶液是溶解度的两种概念,它们之间有着明显的区别。

饱和溶液是指溶质在溶剂中达到平衡状态时所形成的溶液,其中溶质的浓度不再发生变化。

而不饱和溶液则是指溶质在溶剂中未达到平衡状态时所形成的溶液,其中溶质的浓度还可以继续发生变化。

另外,饱和溶液的溶质浓度是固定的,而不饱和溶液的溶质浓度则是可变的。

此外,饱和溶液的溶质分子不会再溶解,而不饱和溶液的溶质分子还可以继续溶解。

最后,饱和溶液的溶质溶解度是固定的,而不饱和溶液的溶质溶解度则是可变的。

饱和溶液和不饱和溶液理解这两个概念必须注意如下两点:1.要指明一定温度和一定的溶剂量。

因为溶液是否饱和与温度有关,也与溶剂质量有关。

例如20℃时,31.6g硝酸钾溶解于100g水中得到饱和溶液。

20℃时,31.6g硝酸钾溶解于110g水中则得到不饱和溶液;25℃时,31.6g硝酸钾溶解于100g水中也是不饱和溶液。

所以讲溶液饱和或不饱和,一定要指明温度和溶剂质量。

2.强调这种溶质的饱和溶液或不饱和溶液。

例如20℃时,31.6g硝酸钾溶解于100g水中得到硝酸钾饱和溶液,而31.6g氯化钠溶解于100g水中得到氯化钠不饱和溶液。

所以讲饱和溶液或不饱和溶液一定要强调溶质。

3.浓溶液和稀溶液为了粗略地表示溶液里溶质含量的多少,常把溶液分为浓溶液和稀溶液。

含溶质多的溶液是较浓溶液。

含溶质少的溶液是较稀溶液。

过饱和溶液有些物质的溶解度随着温度上升而增大,在较高的温度下配制成它的饱和溶液,并细心地滤去过剩的未溶固体,然后使溶液的温度慢慢地下降到室温,这时的溶液中所溶解的溶质已超过室温时的溶解度,但还尚未析出晶体,此时的溶液就叫做过饱和溶液,过饱和溶液能存在的原因是由于溶质不容易在溶液中形成结晶中心。

这样才能使原来做无秩序运动着的溶质质点集合起来,并且按照这种晶体所持有的次序排列起来。

不同的物质,实现这种规则排列的难易程度不同,有的晶体要经过相当长的时间才能自行产生结晶中心,因此,有些物质的过饱和溶液看起来还是比较稳定的。

但从总的来说,过饱和溶液处于不平衡的状态是不稳定的,苦受到振动或者加入溶质的晶体,则溶液里过量的溶质就会析出而成为饱和溶液,即转化为稳定状态,这就说明过饱和溶液没有饱和溶液稳定,但仍有一定的稳定性。

因此,这种状态又中叫介稳状态。

溶液是否饱和与溶液浓稀的关系溶液的浓和稀,溶液的饱和和不饱和是在两个不同角度来认识溶液的性质。

溶液的浓稀,是指一定质量的溶液中含溶质的多少,多的则浓,少的则稀。

溶液的是否饱和,是指一定温度下,一定量溶剂里能否再溶解溶质,能溶的为不饱和溶液,不能溶的为饱和溶液。

1∕1 饱和溶液与不饱和溶液

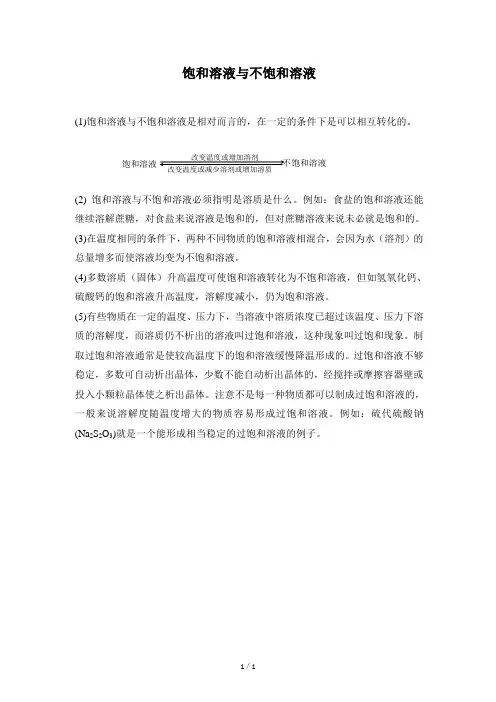

(1)饱和溶液与不饱和溶液是相对而言的,在一定的条件下是可以相互转化的。

(2) 饱和溶液与不饱和溶液必须指明是溶质是什么。

例如:食盐的饱和溶液还能继续溶解蔗糖,对食盐来说溶液是饱和的,但对蔗糖溶液来说未必就是饱和的。

(3)在温度相同的条件下,两种不同物质的饱和溶液相混合,会因为水(溶剂)的总量增多而使溶液均变为不饱和溶液。

(4)多数溶质(固体)升高温度可使饱和溶液转化为不饱和溶液,但如氢氧化钙、硫酸钙的饱和溶液升高温度,溶解度减小,仍为饱和溶液。

(5)有些物质在一定的温度、压力下,当溶液中溶质浓度已超过该温度、压力下溶质的溶解度,而溶质仍不析出的溶液叫过饱和溶液,这种现象叫过饱和现象。

制取过饱和溶液通常是使较高温度下的饱和溶液缓慢降温形成的。

过饱和溶液不够稳定,多数可自动析出晶体,少数不能自动析出晶体的,经搅拌或摩擦容器壁或投入小颗粒晶体使之析出晶体。

注意不是每一种物质都可以制成过饱和溶液的,一般来说溶解度随温度增大的物质容易形成过饱和溶液。

例如:硫代硫酸钠(Na 2S 2O 3)就是一个能形成相当稳定的过饱和溶液的例子。

饱和溶液 改变温度或减少溶剂或增加溶质

改变温度或增加溶剂 不饱和溶液。

初中化学:饱和溶液和不饱和溶液饱和溶液是指在一定温度下,一定量的溶剂里不能再溶解某种溶质的溶液叫做这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解某种溶质的溶液叫做这种溶质的不饱和溶液.它们区别就是在一定温度下,一定量的溶剂里能否继续溶解某种溶质.其特点除具有溶液的基本特性(即均一性、稳定性)外,还具有针对性(即它们只有针对某种溶质来说,才有意义;否则,就说不准是饱和溶液还是不饱和溶液了);例如,一定温度下,一定量的溶剂里的硝酸钾饱和溶液是针对硝酸钾来说,它是饱和溶液,而针对氯化钠等其它可溶性的物质来说,它可能是不饱和溶液.也就是说,在一定温度下,一定量的溶剂里的硝酸钾饱和溶液中,加入硝酸钾是不能再溶解的;但是,加入氯化钠等其它可溶性的物质是能够继续溶解的.【命题方向】该考点的命题方向主要是通过设置实验、问题情景或图表信息等,来考查学生对饱和溶液和不饱和溶液的概念、特点和区分方法的理解和掌握情况,以及区分饱和溶液和不饱和溶液的分析、推断能力和对知识的迁移能力等.这类题目常与“物质的溶解和结晶”、“溶液的概念、组成和特点”、“溶解现象、原理和溶解过程”、“固体溶解度曲线及其使用”等联系起来考查.当然,有时也单独考查之.题型有选择题、填空题;并且,常在选择题中以判断对错的形式出现.中考的重点是考查学生阅读、分析实验、问题情景或图表信息的能力,对饱和溶液和不饱和溶液的概念、特点和区分方法的理解和掌握情况,以及运用它们来解决实际问题的能力等.特别是,对饱和溶液和不饱和溶液的针对性、区分方法和技巧,以及固体溶解度曲线及其使用的综合考查,是近几年中考的重中之重.【解题方法点拨】要想解答好这类题目,首先,要熟记和理解饱和溶液和不饱和溶液的概念、特点和区分方法,以及饱和溶液和不饱和溶液的针对性,溶解现象、原理和溶解过程,固体溶解度曲线及其使用等相关知识;然后,根据所给的实验、问题情景或图表信息等,细致地阅读、分析题意等,联系着生活实际,细心地进行探究解答即可.值得注意的是,不管是说饱和溶液,还是不饱和溶液,都一定要指明“在一定温度下,一定量的溶剂里”,并且,要针对某种溶质来说才可;否则,谈论溶液的“饱和”和“不饱和”是没有意义的.第1页共1页。

饱和溶液与不饱和溶液的概念

饱和溶液与不饱和溶液的相互转换的方法有:升高温度、增加溶剂。

大多数物质的溶解度随着温度的升高而增加。

通常,饱和溶液可以转化为不饱和溶液。

提高温度的方法可用于增加溶解度,并将饱和溶液转化为不饱和溶液。

加入溶剂可以将饱和溶液转化为不饱和溶液。

一般将不饱和溶液转化为饱和溶液。

常用的方法有:增加溶质、蒸发溶剂、降低温度。

饱和溶液就是所指在一定温度和压力下,溶剂中所熔化的溶质已超过最大量的溶液。

即为溶质与溶剂碰触时,熔化速度与划出速度成正比的溶液。

溶解度就是所指在一定的温度下,某物质在克溶剂里达至饱和状态时所熔化的克数溶质的量未达至对应的饱和状态的溶液,称为不饱和溶液。

溶质的量少于对应的饱和状态的溶液,称为过饱和溶液。

溶液就是饱和状态还是不饱和,最为关键的就是看看它能够不能溶解更多的溶质,也不是看看溶液的淡或淡,每种物质的溶解度就是不一样的,同一种物质在相同的温度下的溶解度也就是不一样的,有些物质,比如说碳酸钙的溶解度就不大,即使就是碳酸钙的饱和溶液,看上去仍然就是诺伍德的,碳酸钙在8摄氏度时,克水至多就可以熔化0.克。

与碳酸钙恰好相反的就是,有些物质比如说蔗糖的溶解能力就非常大,即使蔗糖的溶液已经很浓了,但是也还不是蔗糖的饱和溶液,蔗糖在20摄氏度时,克水即使就是熔化了克的蔗糖,但是此时的蔗糖溶液仍然不是饱和溶液,因为它还可以熔化更多的蔗糖。

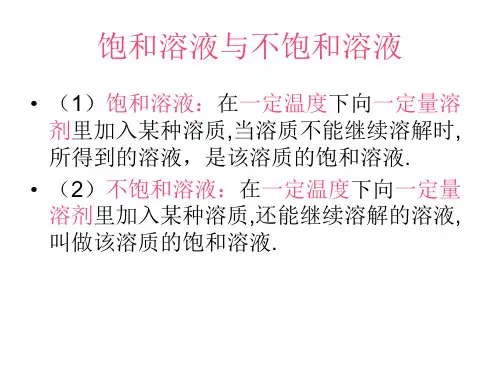

饱和溶液和不饱和溶液的概念①饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液②不饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,还能再继续溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液判断一种溶液是否是饱和溶液要注意:①在一定温度下。

②在一定量的溶剂里。

因为温度改变或溶剂量改变都会把饱和溶液变成不饱和溶液,也就是说饱和溶液与不饱和溶液在一定条件下可以互相转化,③被溶解的物质,即溶质能否继续溶解,若能继续溶解则为不饱和溶液,若不能继续溶解则为饱和溶液。

④某一种物质的饱和溶液是对该物质而言,但对其他物质则不是饱和溶液。

如20℃时,NaCl的饱和溶液不能再溶解NaCl了,但还能继续溶解KNO3,即此溶液对于NaCl来说是饱和溶液,但对KNO3来说则是不饱和溶液。

饱和溶液与不饱和溶液的相互转化方法:(1)对于大多数固体:在一定量的水中溶解的最大量随温度升高而增大饱和溶液不饱和溶液(2)对于Ca(OH)2:在一定量的水中溶解的最大量随温度升高而减少饱和石灰水不饱和石灰水概念的理解:(1)溶液的饱和与不饱和跟温度和溶质的量的多少有关系。

因此在谈饱和溶液与不饱和溶液时,一定要强调“在一定温度下”和“一定量的溶剂里”,否则就无意义。

(2)一种溶质的饱和溶液仍然可以溶解其他溶质。

如氯化钠的饱和溶液中仍可溶解蔗糖。

(3)有些物质能与水以任意比例互溶,不能形成饱和溶液,如:酒精没有饱和溶液。

饱和溶液和不饱和溶液的相互转化:一般,对饱和溶液与不饱和溶液相互转化过程中溶液组成的分析:①饱和溶液不饱和溶液(或不饱和溶液饱和溶液。

不发生结晶的前提下)溶液中溶质、溶剂、溶液的质量不变,溶质质量分数不变。

②不饱和溶液饱和溶液溶液的溶剂质量不变,溶质、溶液、溶质质量分数均增大。

③不饱和溶液饱和溶液(不发生结晶的前提下)溶质质量不变,溶剂、溶液质量变小,溶质质量分数变大。

④饱和溶液不饱和溶液溶剂、溶液质量增大,溶质质量不变,溶质质量分数变小判断溶液是否饱和的方法:①观察法:当溶液底部有剩余溶质存在,且溶质的量不再减少时,表明溶液已饱和。

饱和溶液与不饱和溶液的判断方法

饱和溶液和不饱和溶液是化学实验中常见的概念。

饱和溶液指的是在一定温度下,溶质溶解和从溶质中析出的速度相等,此时溶液是饱和的。

不饱和溶液则是指溶解的溶质量小于溶解度,因此仍有剩余的溶质没有溶解。

下面介绍几种判断饱和溶液和不饱和溶液的方法。

一、视察法

视察法是最简单且最常见的判断饱和溶液和不饱和溶液的方法。

用棉签蘸取溶液,将其挥动于空气中3~5秒钟,如溶液上出现晶体,说明此溶液不饱和;若不出现晶体,说明此溶液是饱和溶液。

二、过饱和法

制备饱和溶液时,通常加入的溶质量为该溶质在该温度下的溶解度。

如果我们加入比溶解度稍多的溶质,制备出来的溶液会变成过饱和溶液。

当过饱和溶液受到震动、振动、晶体接种等外部因素时,就可以迅速结晶,形成晶体。

如果在外部干扰下不结晶,则说明这个溶液是不饱和的。

这种方法对于一些溶解度极低的物质特别有效。

三、检测密度法

密度是浓度的一个指标,因此通过检测溶液的密度,可以推断出其浓度。

当我们测出一溶液的密度,和用此溶液测得该温度下的密度值相比,若后者的值小于前者,说明此时的溶液为饱和状态;若二者的值相同,说明此时的溶液为饱和状态;若后者的值大于前者,说明此时的溶液为不饱和状态。

以上是三种判断饱和溶液和不饱和溶液的方法,不同方法的适用范围各不相同。

在实验时需要根据不同的情况灵活运用这些方法,准确判断溶液的状态,以确保实验结果的可靠性。

溶液的三种状态

溶液分为三种状态:饱和溶液、不饱和溶液和规则溶液。

饱和溶液是指加入的溶剂不能继续溶解溶质的溶液,不饱和溶液是指加入该溶质可以继续溶解的溶液,规则溶液是更接近实际溶液的一种溶液,形成规则混合熵不为零。

1.饱和溶液:当溶质加入到溶液中时,如果加入的溶质量恰好能

够完全溶解,那么此时的溶液是饱和溶液。

此时,溶液中的溶

质浓度不再增加,溶液的组成不再发生变化。

2.不饱和溶液:如果加入的溶质可以继续溶解,那么此时的溶液

是不饱和溶液。

此时,溶液中的溶质浓度可以不断增加,直到

达到饱和状态为止。

3.规则溶液:规则溶液是一种更接近实际溶液的一种溶液,它是

由多种溶质组成的混合物。

规则溶液中的溶质之间相互作用,

形成了一定的规则排列,因此被称为规则溶液。

规则溶液的混

合熵不为零,因此与理想溶液有所不同。

4.热力学不稳定性溶液:有些溶液在热力学上是不稳定的,也就

是说,它们可能会发生一些热力学上的变化,例如蒸发、结晶、

分解等。

这些变化可能会导致溶液的组成发生变化,从而影响

溶液的性质和用途。

5.热力学稳定性溶液:有些溶液在热力学上是稳定的,也就是说,

它们不会发生任何热力学上的变化,除非受到外界因素的影响,

例如温度、压力、化学反应等。

这些溶液通常具有较为稳定的

性质和用途。

化学饱和溶液和不饱和溶液知识点

化学饱和溶液和不饱和溶液知识点:

一、饱和溶液

饱和溶液是指在一定温度和压力下,溶剂已经溶解了最大量的溶质,且多余的溶质不能再被溶解。

饱和溶液中,溶质和溶剂的浓度达到平衡状态,不会再有净的溶质分子离开或进入溶液。

例如,将固体食盐加入水中搅拌,直到固体完全溶解,我们就得到了一个饱和食盐水溶液。

在这个溶液中,水已经溶解了最大量的食盐,再加入更多的食盐不会被溶解,而是会沉淀出来。

二、不饱和溶液

不饱和溶液是指在一定温度和压力下,溶剂还没有溶解最大量的溶质,多余的溶质可以继续被溶解。

例如,将一小块糖加入水中搅拌,直到糖完全溶解,我们得到了一个不饱和糖水溶液。

在这个溶液中,糖没有达到饱和状态,如果我们继续加入糖,它们可以继续被溶解。

三、饱和度

饱和度是一个描述溶液中溶质的溶解程度的量。

它的定义是在一定温度和压力下,溶质溶解度与其在相同条件下的最大溶解度之比。

例如,在25℃下,每100克水中最多可以溶解36克食盐。

如果我们向这100克水中加入36克食盐,它会完全溶解,此时饱和度为100%。

如果我们只加入18克食盐,它只会溶解一半,此时饱和度为50%。

总的来说,饱和溶液和不饱和溶液是化学中重要的概念,它们具有不同的性质和应用。

理解这两个概念对于深入理解溶解化学反应、热力学和化学平衡等方面都有很大帮助。