皮肤粘膜淋巴结综合征的诊断与治疗

- 格式:ppt

- 大小:107.50 KB

- 文档页数:12

新生儿科

床号:姓名:性别:年龄:诊断:

【皮肤黏膜淋巴结综合征】又称川崎病,是一种全身中、小动脉炎性病变为主要病理改变的急性发热出疹性疾病。

表现为急性发热、皮肤黏膜病损和淋巴结肿大。

本病以婴幼儿多见,男孩多于女孩,春、秋两季居多。

【病因】病因不明,发病机制尚不清楚。

目前认为川崎病是一定易宿主对多种感染病原触发的一种免疫介导的全身性血管炎。

【临床表现】1、主要表现:⑴发热:38~40℃,1~2周,甚至更长;⑵皮肤表现:皮疹在发热或发热后出现,躯干部多见,持续4~5天后消退;手足皮肤呈广泛性硬性水肿,手掌和脚底早期出现潮红,恢复期指(趾)端膜状蜕皮,重者指(趾)甲脱落,此为典型临床特点;肛周皮肤发红、蜕皮。

⑶黏膜表现:双眼球结膜充血;口唇潮红、皲裂或出血,舌乳头明显突起、充血呈草莓舌。

⑷颈淋巴结肿大:单侧或双侧,质硬有触痛。

2、心脏表现:可于病后1~6周出现心肌炎、心包炎和心内膜炎;重者可致休克甚至猝死。

3、可有间质性肺炎、无菌性脑膜炎、消化系统症状、关节疼痛和肿胀。

【治疗要点】1、控制炎症;2、抗血小板凝集;3、对症支持治疗。

【护理要点】1、卧床休息,宜进清淡的高热量、高维生素、高蛋白的流质或半流质饮食,多饮水。

2、降低体温。

3、衣物柔软舒适,保持口腔、皮肤清洁,注意个人卫生,减少陪人,预防出血和感染;4、观察病情变化;观察皮肤、黏膜变化;监测生命体征、神志、面色,记录出入量。

家长签字:责任护士:。

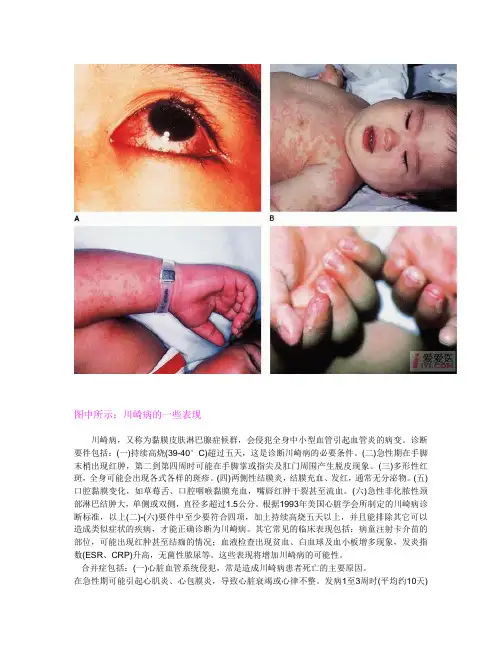

图中所示:川崎病的一些表现川崎病,又称为黏膜皮肤淋巴腺症候群,会侵犯全身中小型血管引起血管炎的病变。

诊断要件包括:(一)持续高烧(39-40°C)超过五天,这是诊断川崎病的必要条件。

(二)急性期在手脚末梢出现红肿,第二到第四周时可能在手脚掌或指尖及肛门周围产生脱皮现象。

(三)多形性红斑,全身可能会出现各式各样的斑疹。

(四)两侧性结膜炎,结膜充血、发红,通常无分泌物。

(五)口腔黏膜变化,如草莓舌、口腔咽喉黏膜充血,嘴唇红肿干裂甚至流血。

(六)急性非化脓性颈部淋巴结肿大,单侧或双侧,直径多超过1.5公分。

根据1993年美国心脏学会所制定的川崎病诊断标准,以上(二)-(六)要件中至少要符合四项,加上持续高烧五天以上,并且能排除其它可以造成类似症状的疾病,才能正确诊断为川崎病。

其它常见的临床表现包括:病童注射卡介苗的部位,可能出现红肿甚至结痂的情况;血液检查出现贫血、白血球及血小板增多现象,发炎指数(ESR、CRP)升高,无菌性脓尿等。

这些表现将增加川崎病的可能性。

合并症包括:(一)心脏血管系统侵犯,常是造成川崎病患者死亡的主要原因。

在急性期可能引起心肌炎、心包膜炎,导致心脏衰竭或心律不整。

发病1至3周时(平均约10天)15-20%的川崎病患者则可能产生冠状动脉瘤。

冠状动脉瘤超过50%会在1~2年内消失,特别是常见的直径小于8mm的中小型冠状动脉瘤。

至于直径超过8mm以上的巨大冠状动脉瘤,日后追踪经常无法完全消失,容易形成血栓造成急性心肌梗塞或冠状动脉瘤破裂,两者皆可能引起猝死(猝死率约占所有病患的2 %)。

心肌梗塞常发生在发病6~8周内。

日后也可能因冠状动脉扩张痊愈后,疤痕组织造成冠状动脉狭窄或钙化引起心肌缺氧。

(二)发病两星期内出现关节痛或关节炎,有文献报告甚至症状可持续达4个月之久。

(三)胆囊水肿可能在疾病发作后两星期内出现,通常不需特别的治疗。

(四)肠道假性阻塞。

(五)无菌性脑膜炎。

(六)肝功能指数上升、黄疸、腹泻、血清白蛋白降低等。

川崎病的诊断与治疗进展关键词皮肤黏膜淋巴结综合征诊断治疗进展川崎病(KD)是一种以全身血管炎为主要病变的儿童急性发热出疹性疾病,1967年由日本学者川崎富作首先报告。

诊断标准几经修订,目前多沿用日本2002年修订的第5版诊断标准;治疗目的是控制全身血管炎性反应,防止冠状动脉瘤及血栓栓塞;阿司匹林仍为本病首选药物,静脉注射丙种球蛋白,国际上推荐单剂为2g/kg,国内有报道单剂1g/kg也可达到同样效果;关于糖皮质激素治疗,目前尚有不同看法,虽不是治疗禁忌,但也不是首选用药。

川崎病(KD)又称皮肤黏膜淋巴结综合征是自限性疾病,但预后及其严重程度取决于心血管是否受损,尤其是冠状动脉病变。

近年来,尽管在KD治疗上获得了诸多进展,但仍有众多问题有待探讨。

如KD是否必须应用糖皮质激素和KD静脉注射人血丙种球蛋白(IVIG)的剂量问题等。

病因本病病因未明,由于有发热、皮疹、淋巴结肿大,且有一定的流行性、地方性,与某些感染性疾病相似,急性期又存在明显免疫障碍,早期应用大剂量IVIG 治疗有效,推测属于感染——免疫性疾病,但尚未证实。

近年来有关细菌(葡萄球菌,链球菌)毒素介导学说[1]、感染免疫介导学说[2]等均有报道,但更趋向于感染、遗传易感及细菌超抗原介导学说[3]。

由于病因未明,给临床诊治研究及预防治疗工作带来诸多困难。

诊断日本KD研究委员会1987年修订标准:①发热持续5天以上,抗生素治疗无效;②病初手脚实性肿胀和恢复期指(趾)端膜状脱皮;③皮疹,主要为躯干多发性红斑,但无结痂及疱疹;④双眼结膜一过性充血,但无渗出物;⑤口唇鲜红、干裂、出血、口腔及目腔黏膜弥散性充血,有杨梅舌;⑥急性非化脓性颈淋巴结大,直径>1.5cm。

具备以上5项即可诊断本病,如果存在冠状动脉病变,则具备4项也可确诊。

第3届国际KD会议修订的诊断标准:发热持续5天以上;①肢体末端变化,在急性期有手足硬性水肿,掌跖及指(趾)端有红斑;在恢复期甲床皮肤移行处有膜样脱皮。

以卫气营血辨证治疗小儿皮肤黏膜淋巴结综合征皮肤黏膜淋巴结综合征,又称川崎病,是一种以全身性血管炎为主要病变的小儿急性发热性疾病,病情急、症状严重,严重危害小儿健康。

该病发病机制复杂,一般认为该病的发病与病原微生物感染所致的免疫异常有关,此外周围环境污染、药物过敏等也可导致机体出现“超敏感反应”而诱发此病。

近年来中医药在该病的治疗方面发挥了重要的作用,我们在临床用中医审证求因和卫气营血辨证的方法进行辨证治疗,取得了较好的效果,报告如下。

皮肤黏膜淋巴结综合征的主要临床特征:①持续高热,体温高达38~40℃,热程在>5天,长的可达3、4周。

②躯干部出现大小不一的斑丘疹,无疱疹或结痂,手足处见手掌足底部潮红,恢复期手、足部80%脱皮,从甲床皮肤交界处开始。

③双目球结膜充血,少数并发化脓性结膜炎。

④口腔、咽黏膜弥漫性充血,但无溃疡。

⑤早期淋巴结非化脓性肿大,最大的可达1.5cm,尤以颈部为甚。

实验室诊断:血清学的检查,可见有轻度贫血,白细胞升高,C反应蛋白升高,血小板增高等等;尿常规检查可见微量蛋白。

辅助检查中尤其要注意心电图和心超的表现,心电图可见心律紊乱、低电压等。

皮肤黏膜淋巴结综合征发病季节性不强,一年四季均可发生,该病发病急,症状重,如治疗不及时,病情迁延可导致患儿死亡,据报道,该病的死亡率高达1%~2.6%,严重危害儿童健康,因此有效治疗该病具有重要意义。

激素疗法是临床上西医治疗该病的主要方法,但治疗效果有限,且具有较大的不良反应。

根据本病发热,病性急骤的特点,属中医温病范畴,兹分型辨证论治如下。

临床资料⑴初期:主症发病急骤,持续高热,不恶寒或微恶寒,口渴喜饮,唇红而干,目赤,手足肿硬,手掌及足底部潮红,舌红苔白,脉滑数。

证属:卫气同病。

治则:疏风清热,解毒。

方剂:银翘散加减。

方药:金银花、连翘、薄荷、牛子、青黛、元参、芦根、生甘草。

⑵中期:主症持续高热可呈昼轻夜重,或嗜睡,躯体斑疹遍布,皮损色红,压之不退色,唇红焦干,口腔及黏膜红润充血,颈部淋巴结肿大,腋下、鼠溪部可触及,舌红无苔,或见杨梅舌,脉洪大。

皮肤黏膜淋巴结综合症定义皮肤黏膜淋巴结综合症(Cutaneous Mucosal Lymph Node Syndrome,简称CMNS),又称川崎病,是一种儿童常见的急性全身性血管炎疾病。

该病主要表现为高热、皮疹、口腔黏膜炎症、巩膜炎症和淋巴结肿大等症状。

病因目前对于CMNS的确切病因尚不清楚,但有研究表明该病可能与遗传、免疫系统异常以及感染有关。

病毒感染、免疫复合物的异常反应以及遗传因素等可能是CMNS发病的关键因素。

症状CMNS的典型症状包括:1.高热:持续高热是CMNS的首要症状,通常持续5天以上,不易退热。

2.皮疹:皮疹是CMNS的主要表现之一,多为弥漫性红色斑丘疹,常出现在躯干和四肢上。

皮疹的特点是色素沉着,脱皮后有可能留下色素沉着的痕迹。

3.口腔黏膜炎症:CMNS患者常出现口腔黏膜充血、红斑、糜烂等炎症表现,可导致口腔疼痛和食欲不振。

4.巩膜炎症:CMNS患者的眼睛常出现充血、眼球后极部结膜的水肿、淋巴滤泡增生等炎症表现。

5.淋巴结肿大:CMNS患者常见颈部淋巴结肿大,质地较硬,但一般不伴有疼痛。

除了上述典型症状外,CMNS还可能伴随其他症状,如关节疼痛、心血管病变、肝功能异常等。

诊断CMNS的诊断主要依靠临床症状和体征。

目前尚无特异性的实验室检查方法用于CMNS的诊断,但以下检查有助于排除其他疾病和评估病情:1.血常规检查:可发现白细胞计数增高、血小板计数增加等异常。

2.C反应蛋白测定:C反应蛋白水平升高提示炎症反应。

3.心电图:可评估心脏病变。

治疗CMNS的治疗主要是缓解症状、预防并发症以及减少炎症反应。

常用的治疗方法包括:1.高剂量免疫球蛋白治疗:静脉注射免疫球蛋白可缩短发热时间、减轻炎症反应。

2.抗血小板药物:如阿司匹林可预防血栓形成和心血管并发症。

3.抗炎药物:如布洛芬、泼尼松等可减轻炎症反应、缓解关节疼痛。

4.对症治疗:如口腔护理、保持充足的水分摄入、休息等。

预后大多数CMNS患者在适当的治疗下可完全康复,但部分患者可能会出现心血管并发症,如冠状动脉瘤、心肌炎等,需要长期随访和治疗。

皮肤黏膜淋巴结综合征川崎病川崎病(KD)于1967年由日本川崎富作首先报告,曾称为皮肤粘膜淋巴结综合征。

------张天择是一种以变态反应性全身血管炎为主要病理改变的结缔组织病。

婴幼儿多见。

男女比例为1.5:1。

本病虽四季可见,但每年4~5月及11月至次年1月份发病相对较多。

我国近年来该病发病率明显增高,多数自然康复,心肌梗死是主要死因。

病因及发病机制病因尚未十分明确。

一般认为可能与多种病原感染有关,如EB病毒、反转录病毒或链球菌、丙酸杆菌、尘螨等都曾被认为是病原。

目前认为川崎病是易患宿主对多种感染原触发的一种免疫介导的全身性血管炎。

[病理] 本病病理变化为全身性血管炎,好发于冠状动脉;形成动脉瘤,心梗冠心病。

主要表现1.发热 38~40℃以上,持续7~14天或更长,呈稽留或弛张热型,抗生素治疗无效。

2.球结合膜充血无脓性分泌物,热退后消散。

3.唇及口腔表现唇充血皲裂、舌充血呈草莓舌。

粘膜口腔咽部黏膜呈弥漫性充血,唇红、干燥、皲裂、出血或结痂,舌乳头突起呈“杨梅舌”。

4.手足症状急性期手足硬性水肿和掌跖红斑,膜状脱皮。

(指、趾端膜状脱皮(甲下与皮肤交界处)特征,在恢复期)5.皮肤表现最常见为遍布全身的荨麻疹样皮疹。

皮疹:在发热同时或发热后不久出现,呈向心性、多形性,最常见为遍布全身的荨麻疹样皮疹,其次为深红麻疹斑丘疹,还可见到猩红热样皮疹,无水疱或结痂。

6.颈淋巴结肿大坚硬有触痛,但表面不红,无化脓。

病初出现,热退时消散。

心脏表现于疾病1-6周可出现心包炎、心肌炎、心内膜炎、心律失常。

冠状动脉损害多发生于病程2~4周,但也可于疾病恢复期。

心肌梗死和冠状动脉瘤破裂可致心源性休克甚至猝死-死亡的主要原因。

其他消化系统症状(腹痛、呕吐、腹泻、肝大、黄疸等)、关节痛和关节炎。

-无脾脏的肿大。

最严重表现辅助检查1.血液检查轻度贫血,外周血白细胞计数升高,以中性粒细胞增高为主,有核左移现象。

红细胞沉降率增快,C-反应蛋白增高,免疫球蛋白增高,为炎症活动指标。