2015年度地学领域国家重点实验室评估初评专家名单

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:3

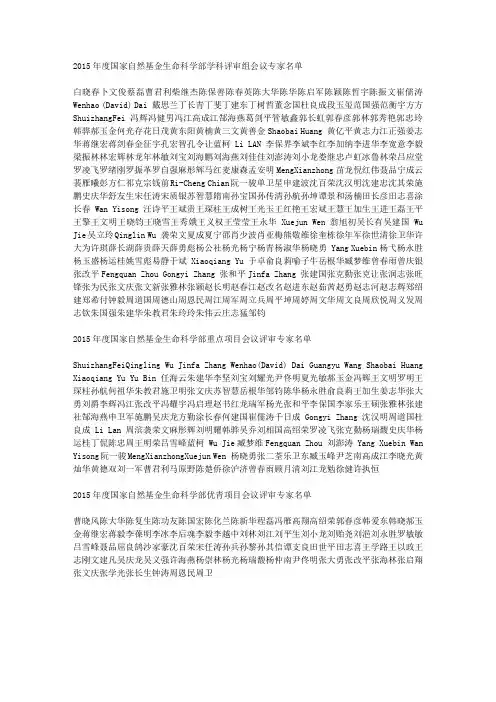

2015年度国家自然基金生命科学部学科评审组会议专家名单白晓春卜文俊蔡磊曹君利柴继杰陈保善陈春英陈大华陈华陈启军陈颖陈哲宇陈振文崔儒涛Wenhao (David) Dai 戴思兰丁长青丁斐丁建东丁树哲董念国杜良成段玉玺范国强范衡宇方方ShuizhangFei冯辉冯健男冯江高成江郜海燕葛剑平管敏鑫郭长虹郭春彦郭林郭秀艳郭忠玲韩骅郝玉金何光存花日茂黄东阳黄楠黄三文黄善金Shaobai Huang 黄亿平黄志力江正强姜志华蒋继宏蒋剑春金征宇孔宏智孔令让蓝柯 Li LAN 李保界李斌李红李加纳李进华李宽意李毅梁振林林宏辉林龙年林敏刘宝刘海鹏刘海燕刘佳佳刘澎涛刘小龙娄继忠卢虹冰鲁林荣吕应堂罗凌飞罗绪刚罗振革罗自强麻彤辉马红麦康森孟安明MengXianzhong苗龙倪红伟聂品宁成云裴雁曦彭方仁祁克宗钱前Ri-Cheng Chian阮一骏单卫星申建波沈百荣沈汉明沈建忠沈其荣施鹏史庆华舒友生宋任涛宋质银苏智慧隋南孙宝国孙传清孙航孙坤谭景和汤楠田长彦田志喜涂长春 Wan Yisong汪诗平王斌贵王琛柱王成树王光玉王红艳王宏斌王慧王加生王进王磊王平王擎王文明王晓钧王晓雪王秀娥王义权王莹莹王永华Xuejun Wen 翁旭初吴长有吴建国 Wu Jie吴立玲Qinglin Wu 袭荣文夏成夏宁邵肖少波肖亚梅熊敬维徐奎栋徐年军徐世清徐卫华许大为许琪薛长湖薛贵薛天薛勇彪杨公社杨光杨宁杨青杨淑华杨晓勇 Yang Xuebin杨弋杨永胜杨玉盛杨运桂姚雪彪易静于斌Xiaoqiang Yu 于卓俞良莉喻子牛岳根华臧梦维曾春雨曾庆银张改平Fengquan Zhou Gongyi Zhang 张和平Jinfa Zhang 张建国张克勤张克让张润志张旺锋张为民张文庆张文新张雅林张颖赵长明赵春江赵改名赵进东赵茹茜赵勇赵志河赵志辉郑绍建郑希付钟毅周道国周德山周恩民周江周军周立兵周平坤周婷周文华周文良周欣悦周义发周志钦朱国强朱建华朱教君朱玲玲朱伟云庄志猛邹钧2015年度国家自然基金生命科学部重点项目会议评审专家名单ShuizhangFeiQingling Wu Jinfa Zhang Wenhao(David) Dai Guangyu Wang Shaobai Huang Xiaoqiang Yu Yu Bin 任海云朱建华李坚刘宝刘耀光尹佟明夏光敏郝玉金冯辉王文明罗明王琛柱孙航何祖华朱教君施卫明张文庆苏智慧岳根华邹钧陈华杨永胜俞良莉王加生姜志华张大勇刘爵李辉冯江张改平冯耀宇冯启理赵书红龙瑞军杨光张和平李保国李家乐王硕张雅林张建社郜海燕申卫军施鹏吴庆龙方勤涂长春何建国崔儒涛千日成Gongyi Zhang 沈汉明周道国杜良成 Li Lan周滨袭荣文麻彤辉刘明耀韩骅吴乔刘相国高绍荣罗凌飞张克勤杨瑞馥史庆华杨运桂丁侃陈忠周王明荣吕雪峰蓝柯 Wu Jie臧梦维Fengquan Zhou 刘澎涛 Yang Xuebin Wan Yisong阮一骏MengXianzhongXuejun Wen 杨晓勇张二荃乐卫东臧玉峰尹芝南高成江李晓光黄灿华黄德双刘一军曹君利马原野陈楚侨徐沪济曾春雨顾月清刘江龙勉徐健许执恒2015年度国家自然基金生命科学部优青项目会议评审专家名单曹晓风陈大华陈复生陈功友陈国宏陈化兰陈新华程磊冯雁高翔高绍荣郭春彦韩爱东韩晓郝玉金蒋继宏蒋毅李葆明李冰李后魂李毅李越中刘林刘江刘平生刘小龙刘贻尧刘浥刘永胜罗敏敏吕雪峰聂品屈良鹄沙家豪沈百荣宋任涛孙兵孙黎孙其信谭支良田世平田志喜王学路王以政王志刚文建凡吴庆龙吴义强许海燕杨崇林杨光杨瑞馥杨仲南尹佟明张大勇张改平张海林张启翔张文庆张学光张长生钟涛周恩民周卫。

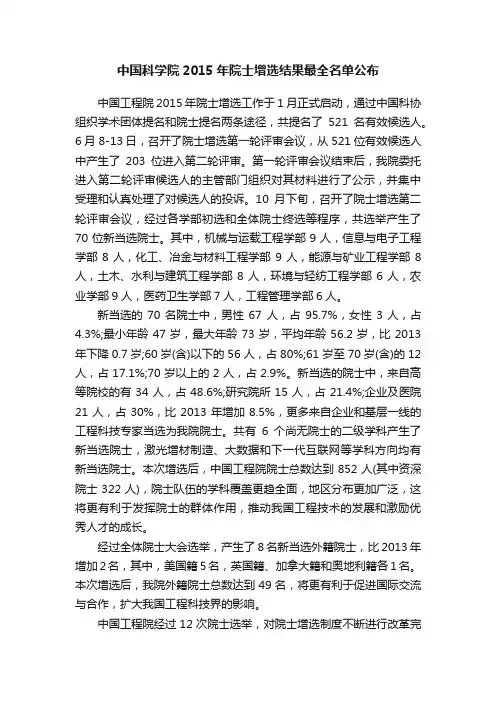

中国科学院2015年院士增选结果最全名单公布中国工程院2015年院士增选工作于1月正式启动,通过中国科协组织学术团体提名和院士提名两条途径,共提名了521名有效候选人。

6月8-13 日,召开了院士增选第一轮评审会议,从521位有效候选人中产生了203位进入第二轮评审。

第一轮评审会议结束后,我院委托进入第二轮评审候选人的主管部门组织对其材料进行了公示,并集中受理和认真处理了对候选人的投诉。

10月下旬,召开了院士增选第二轮评审会议,经过各学部初选和全体院士终选等程序,共选举产生了70位新当选院士。

其中,机械与运载工程学部9人,信息与电子工程学部8人,化工、冶金与材料工程学部9人,能源与矿业工程学部8人,土木、水利与建筑工程学部8人,环境与轻纺工程学部6人,农业学部9人,医药卫生学部7人,工程管理学部6人。

新当选的70名院士中,男性67 人,占95.7%,女性3人,占4.3%;最小年龄47岁,最大年龄73岁,平均年龄56.2岁,比2013年下降0.7岁;60岁(含)以下的56人,占80%;61岁至70岁(含)的12人,占17.1%;70岁以上的2人,占2.9%。

新当选的院士中,来自高等院校的有34人,占48.6%;研究院所15人,占21.4%;企业及医院21人,占30%,比2013年增加8.5%,更多来自企业和基层一线的工程科技专家当选为我院院士。

共有6个尚无院士的二级学科产生了新当选院士,激光增材制造、大数据和下一代互联网等学科方向均有新当选院士。

本次增选后,中国工程院院士总数达到852人(其中资深院士322人),院士队伍的学科覆盖更趋全面,地区分布更加广泛,这将更有利于发挥院士的群体作用,推动我国工程技术的发展和激励优秀人才的成长。

经过全体院士大会选举,产生了8名新当选外籍院士,比2013年增加2名,其中,美国籍5名,英国籍、加拿大籍和奥地利籍各1名。

本次增选后,我院外籍院士总数达到49名,将更有利于促进国际交流与合作,扩大我国工程科技界的影响。

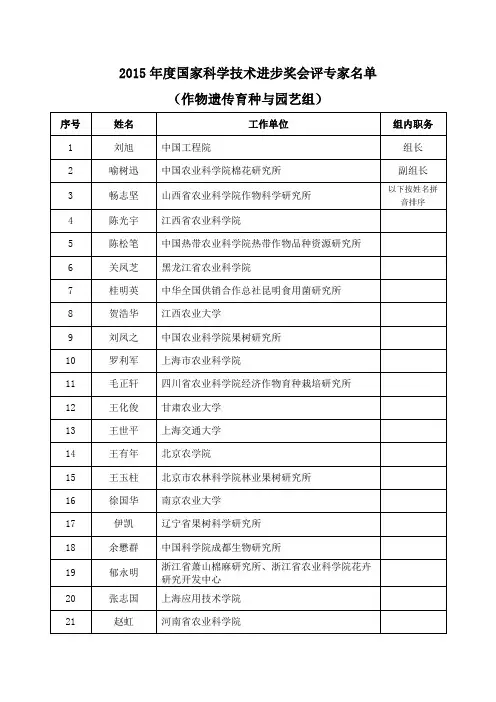

2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(作物遗传育种与园艺组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(林业组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(养殖组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(科普组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(工人农民技术创新组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(企业技术创新工程组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(创新团队组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(油气工程组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(轻工组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(纺织组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(化工组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(非金属材料组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(金属材料组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(机械组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(动力电气与民核组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(电子仪器组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(计算机与自动控制组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(土木建筑组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(水利组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(交通运输组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(标准计量与文体科技组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(环境保护组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(内科与预防医学一组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(内科与预防医学二组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(中医中药组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(药物与生物医学工程组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(通信组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(农艺与农业工程一组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(农艺与农业工程二组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(资源调查组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(矿山工程组)2015年度国家科学技术进步奖会评专家名单(外科与耳鼻咽喉颌组)。

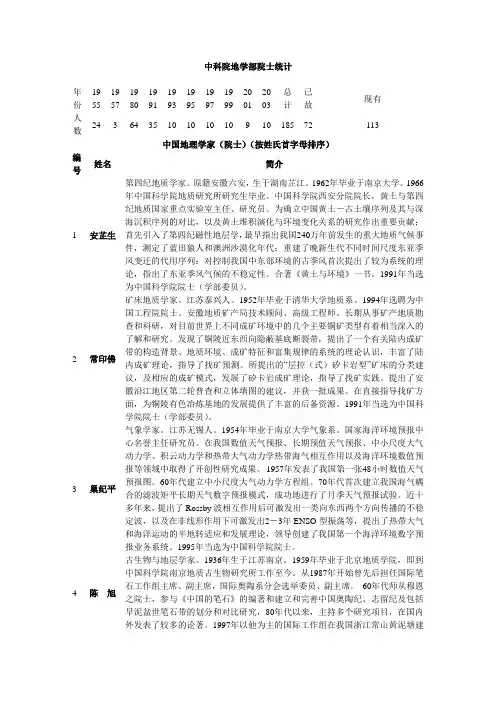

中科院地学部院士统计年份1955195719801991199319951997199920012003总计已故现有人数24 3 64 35 10 10 10 10 9 10 185 72 113中国地理学家(院士)(按姓氏首字母排序)编号姓名简介1 安芷生第四纪地质学家。

原籍安徽六安,生于湖南芷江。

1962年毕业于南京大学。

1966年中国科学院地质研究所研究生毕业。

中国科学院西安分院院长,黄土与第四纪地质国家重点实验室主任、研究员。

为确立中国黄土-古土壤序列及其与深海沉积序列的对比,以及黄土堆积演化与环境变化关系的研究作出重要贡献;首先引入了第四纪磁性地层学,最早指出我国240万年前发生的重大地质气候事件,测定了蓝田猿人和澳洲沙漠化年代;重建了晚新生代不同时间尺度东亚季风变迁的代用序列:对控制我国中东部环境的古季风首次提出了较为系统的理论,指出了东亚季风气候的不稳定性。

合著《黄土与环境》一书。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

2 常印佛矿床地质学家。

江苏泰兴人。

1952年毕业于清华大学地质系。

1994年选聘为中国工程院院士。

安徽地质矿产局技术顾问、高级工程师。

长期从事矿产地质勘查和科研,对目前世界上不同成矿环境中的几个主要铜矿类型有着相当深入的了解和研究。

发现了铜陵近东西向隐蔽基底断裂带,提出了一个有关陆内成矿带的构造背景、地质环境、成矿特征和富集规律的系统的理论认识,丰富了陆内成矿理论,指导了找矿预测。

所提出的“层控(式)矽卡岩型”矿床的分类建议,及相应的成矿模式,发展了矽卡岩成矿理论,指导了找矿实践。

提出了安徽沿江地区第二轮普查和立体填图的建议,并获一批成果。

在直接指导找矿方面,为铜陵有色冶炼基地的发展提供了丰富的后备资源。

1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。

3 巢纪平气象学家。

江苏无锡人。

1954年毕业于南京大学气象系。

国家海洋环境预报中心名誉主任研究员。

在我国数值天气预报、长期预值天气预报、中小尺度大气动力学、积云动力学和热带大气动力学热带海气相互作用以及海洋环境数值预报等领域中取得了开创性研究成果。

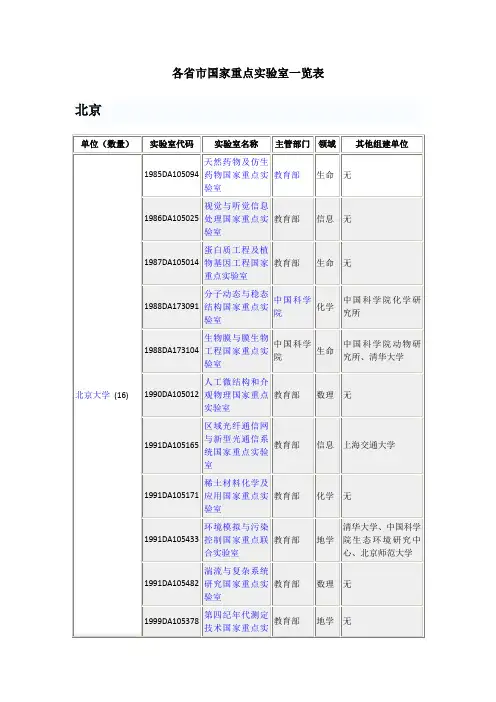

各省市国家重点实验室一览表北京

[编辑]天津

[编辑]上海

江西

无

[山东

济南

[编辑]河南无

[编辑]湖北[编辑]武汉

中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室

香港理工大学深圳研究院的中药国家重点实验室无实验室代码,详情请参见本条目附表二。

香港

[编辑]澳门

∙由澳门大学、澳门科技大学联合设立:中药质量研究国家重点实验室∙由澳门大学设立:模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室

重庆

[编辑]青海无

[编辑]宁夏无

[编辑]新疆无。

地质类国家重点实验室地质类国家重点实验室是指在地质学相关领域开展科学研究和教学活动的重要科研基地,其建设与发展对于推动地质学的发展和提升我国地质学水平具有重要意义。

近年来,地质类国家重点实验室逐步成为了我国地质学领域的中坚力量,集聚了一大批优秀的科研人才和高端科研设施,为我国的地质学研究提供了强有力的支持。

在这些国家重点实验室中,有许多在地质学领域处于领先地位的科研团队,这些团队涵盖了从地球物理学、地球化学到资源环境与工程地质学等众多方向。

这些实验室通常依托于高等学府和科研院所,如中国地质大学、中国科学院地质与地球物理研究所等,一些实验室还与工矿企业、政府机构等合作开展研究和成果应用。

地质类国家重点实验室在科研方面的作用十分重要。

它们集中了大量的先进仪器设备和实验室,可以为各种地质学科的研究提供有力保障。

在地球物理学领域,实验室中配备的各种高端地震探测设备和数据处理软件,可以在探寻地下构造和预测地质灾害等方面发挥极大的作用。

在地球化学方面,实验室中设备的高灵敏度的检测仪器可以分析地质样品中的化学成分,为研究全球环境变化、矿物资源及能源资源勘探等提供重要数据。

此外,地质类国家重点实验室还涉及到的领域众多,包括矿物学、岩石学、沉积学、地球动力学等,都可以为地质学的发展做出贡献。

不仅如此,地质类国家重点实验室也扮演了培养高水平人才的重要角色。

通过实验室的研究和教学活动,能够为学生提供有效的学习平台和科研体验。

实验室中的讲授、探究、模拟、实践等教育方式,让学生能够更好了解地质学的知识体系和科学研究方法,进而成为高水平的地质学专业人才。

实验室中集聚的知识资源和出色的师资队伍也提供了学术交流、学术合作的机会,为追求学术突破和学术合作提供便利。

当然,地质类国家重点实验室的建设与发展也面临着不小的挑战。

如何优化资源配置、提高研究效率和产出质量等都是需要更具前瞻性的研究和改进的问题。

此外,如何将实验室所做出的科研成果变为具有现实应用价值的成果,也是需要不断努力的方向。

附件中国科学院重点实验室评估办法(试行)第一章总则第一条为了更好发挥院重点实验室(以下简称实验室)在我院前沿研究、学科发展与人才培养中的作用,加强对实验室的管理,我院将定期组织专家对实验室进行评估。

为规范评估工作,特制订本办法。

第二条实验室的评估目的是全面了解实验室发展状况,促进实验室的发展,为实验室相关管理工作提供依据。

第三条实验室评估的指导思想是:以实验室为抓手,促进我院学科建设;根据我院整体发展战略,促进实验室与依托单位的协调发展;促进实验室调整优化,提高创新能力和科研水平;促进实验室产出重大成果,提升实验室在国内外地位和影响。

第四条实验室的评估原则是依靠专家、发扬民主、实事求是、公正合理。

第五条凡成立年限已满2年的实验室均应参加我院组织的评估,不满2年的实验室自愿参加。

第二章评估领域、年度安排第六条实验室的评估周期为5年。

第七条实验室评估分为化学、数理、地学、生命、信息、材料、工程7个领域,每年评估1-2个领域,评估领域年度安排见附件1。

每个实验室根据批准成立时选择的领域参加评估。

对于交叉学科实验室,根据主要的研究方向选择评估领域,不能随意变更。

确需变更的,由依托单位提前与前沿科学与教育局沟通,实验室学术委员会提出论证意见,依托单位报前沿科学与教育局批准。

实验室不能因为变更评估领域而出现5年不参加评估的情况。

第三章评估内容和指标第八条评估的主要内容包括实验室的定位、研究方向与目标,承担科研任务情况,研究成果和水平,队伍建设和人才培养,开放交流和运行管理。

第九条评估指标和计分标准见附件2。

第四章评估程序第十条我院根据年度、领域安排向依托单位下达评估通知。

第十一条依托单位按照我院要求提供实验室评估申请书。

评估申请书涉及到的主要人员和成果等应来自实验室年度报告。

第十二条评估准备工作。

前沿科学与教育局核对评估材料,确认评估申请书相关内容。

确认依据是实验室年报,或实验室提供的相关证明材料。

评估申请书中列举的论文等成果均应标注实验室名称。

同位素年代学和地球化学重点实验室简介1简介同位素地球化学包括同位素示踪和同位素年代学,研究地球物质组成、来源与形成时代,是现代地球科学发展的重要生长点和支柱学科之一。

发展同位素地球化学对于占领固体地球科学学科制高点,提高原始创新能力,满足国家资源供给和环境保障等具有重要的战略意义。

中国科学院同位素年代学和地球化学重点实验室成立于2004年,其前身是奠定我国元素和同位素地球化学研究基础的第一个稀有元素矿物化学实验室(1956年)和第一个同位素绝对年龄实验室(1960年)。

实验室依托“地球化学”、“矿物学、岩石学、矿床学”、“构造地质学”和“环境科学”等4个具有博士学位授予权的二级学科,定位于基础研究,致力于发展同位素和元素地球化学理论和技术方法,揭示地球内部和浅表地质体的物质组成及演变规律,深化对地球形成演化、地球各层圈相互作用以及各种地质过程的认识,阐明其对矿产资源形成和环境变化的制约,为解决资源环境领域重大科学问题提供理论依据。

近年来,实验室在研究方向凝练、重大项目申请、人才队伍建设、技术研发和平台建设,以及创新成果产出等方面取得了长足的进步,连续两次(2004年和2009年)在中国科学院地学领域重点实验室评估中名列第一。

实验室拥有一支年轻、充满活力的高素质研究队伍,包括:国家自然科学基金委创新研究群体1个,中国科学院国际合作伙伴计划创新团队1个,国家杰出青年科学基金获得者 7人,中国科学院百人计划入选者9人,百千万人才工程国家级人选3人,中国青年科技奖1人,中国地质学会“金锤奖”1人,中国矿物岩石地球化学学会“侯德封奖”8人,孙贤鉥奖2人,入选美国信息研究所基本科学指数(ESI)地学高引用率科学家名录10人,6人次在国际重要学术组织和期刊任职。

实验室组建了具有国际水准的地球化学分析平台和技术支撑系统,拥有独立的实验大楼,实验和办公面积逾3300平方米,配备了多种先进的元素和同位素分析仪器(总值超过6500万元),建立了化学前处理、元素分析、原位微区分析、同位素定年和示踪、高温高压模拟等实验系统。

矿床地球化学国家重点实验室简介1.1 实验室简介矿床地球化学国家重点实验室是在中国科学院矿床地球化学重点实验室的基础上建立起来的。

2006年8月通过专家论证,经科技部批准实验室进入建设阶段。

2009年8月实验室通过了由科技部组织的专家组验收。

实验室现任学术委员会主任为加拿大魁北克大学卢焕章教授,实验室主任胡瑞忠研究员。

根据实验室的已有工作基础、矿床地球化学的发展趋势和国家战略需求,矿床地球化学国家重点实验室以矿床地球化学研究为主线。

1.2 研究方向(1)重要成矿区带和特殊成矿系统的成矿作用。

以Au、Ag、PGE、U、Cu、Ni、Cr、Pb、Zn等国家急需矿种为主要对象,围绕地球各圈层相互作用与成矿的关系、大陆动力学与成矿的关系、成矿作用的精细演化过程、成矿过程的构造—流体—物质—能量—化学反应耦合机制这些国际地学前沿的重大科学问题,通过对重要成矿区带和特殊成矿系统成矿作用的深入研究,建立植根于我国地质特点的大陆成矿新理论;(2)成矿作用的理论和实验模拟。

通过理论和实验模拟,确定地质过程中元素的地球化学行为以及元素活化、迁移和沉淀的物理化学条件,为深化成矿理论、建立新的成矿模式提供理论和实验依据;(3)重要矿产成矿预测理论和方法。

以紧缺矿产和危机矿山为对象,以成矿理论为指导,在明确成矿作用时空分布规律的基础上,通过成矿模式与找矿模式的关系、原生异常与次生异常的异同、矿床的垂直和水平分带、强干扰环境下深部矿化信息识别等方面的研究,建立紧缺矿产、危机矿山深部和外围成矿预测理论和方法;(4)矿产资源综合利用及矿山开发的环境效应。

以重要矿山为对象,通过查定矿床中元素的共生组合规律、赋存形式和矿山尾矿的物质组成,研究矿床中有毒有害元素的表生地球化学行为,开发矿山固体废弃物资源化理论和技术,改进和发展显微超显微物质观测分析技术,揭示矿产资源综合利用的途径以及矿山开发的环境效应。

1.3 研究目标创建成矿作用的新理论,发展成矿预测的新理论和新方法, 建立矿产资源综合利用和矿山环境修复的知识体系,为构建国家矿产资源安全保障体系和社会可持续发展提供科学依据,力争把“矿床地球化学国家重点实验室”建成在国际上有重要影响的科学研究中心。

国家中医药管理局科技司关于对中医药行业科研专项2015年项目初评专

家名单进行公布的通知

正文:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家中医药管理局科技司关于对中医药行业科研专项2015年项目初评专家名单进行公布的通知根据《国家中医药管理局办公室关于申报2015年度中医药行业科研专项项目的通知》(国中医药办科技发〔2014〕30号)要求,按照工作安排,经研究,决定于2014年9月4-5日召开2015年项目初评会,现对参加初评工作的评审专家名单进行公布。

课题申请者不得进行妨碍项目评审活动独立、客观、公正开展的行为,一经发现,将取消参评资格。

附件:

中医药行业科研专项2015年项目初评专家名单

国家中医药管理局科技司

2014年9月3日

——结束——。

附件:2015年度地学领域国家重点实验室评估初评专家名单

(按姓氏拼音排序)

大气海洋与环境组

序号姓名职称单位

1 陈鹰教授浙江大学

2 陈永勤教授香港中文大学

3 管兆勇教授南京信息工程大学

4 侯一筠研究员中国科学院海洋研究所

5 黄建平教授兰州大学

6 惠泱河教授西安石油大学

7 李国胜研究员中国科学院地理科学与资源研究所

8 刘秦玉教授中国海洋大学

9 骆永明研究员中国科学院烟台海岸带研究所

10 乔方利研究员国家海洋局第一海洋研究所

11 邵雪梅研究员中国科学院地理科学与资源研究所

12 万卫星研究员中国科学院地质与地球物理研究所

13 杨崧教授中山大学

14 姚俊教授北京科技大学

15 俞汉青教授中国科学技术大学

16 郑永飞教授中国科学技术大学

17 周启星教授南开大学

地理遥感与生态组

序号姓名职称单位

1 蔡崇法教授华中农业大学

2 陈进教授级高工长江水利委员会长江科学院

3 陈军教授国家基础地理信息中心

4 陈骏教授南京大学

5 陈秀万教授北京大学

6 董玉祥教授中山大学

7 窦贤康教授中国科学技术大学

8 林光辉教授清华大学

9 刘黎明教授中国农业大学

10 潘保田教授兰州大学

11 宋长青研究员国家自然科学基金委员会地球科学部

12 田立德研究员中国科学院青藏高原研究所

13 王超教授河海大学

14 王彦辉研究员中国林业科学研究院森林生态环境与保护

研究所

15 吴金水研究员中国科学院亚热带农业生态研究所

16 肖举乐研究员中国科学院地质与地球物理研究所

17 周清波研究员中国农业科学院农业资源与农业区划研究

所

固体地球科学组

序号姓名职称单位

1 柴育成研究员国家自然科学基金委员会地球科学部

2 陈斌教授合肥工业大学

3 冯夏庭研究员中国科学院武汉岩土力学研究所

4 郭华东研究员中国科学院遥感与数字地球研究所

5 侯泉林教授中国科学院大学

6 侯先光研究员云南大学

7 金之钧教授中国石油化工股份有限公司石油勘探开发

研究院

8 李裕伟研究员国土资源部咨询研究中心

9 刘文汇研究员中国石油化工股份有限公司石油勘探开发

研究院

10 马生明教授级高工中国地质科学院地球物理地球化学勘查研

究所

11 陶明信教授北京师范大学

12 汪永进教授南京师范大学

13 王京彬教授级高工有色金属矿产地质调查中心

14 杨顶辉教授清华大学

15 殷长春教授吉林大学

16 张东晓教授北京大学/俄克拉荷马大学

17 张训华研究员青岛海洋地质研究所。