文言倒装句式

- 格式:ppt

- 大小:735.50 KB

- 文档页数:27

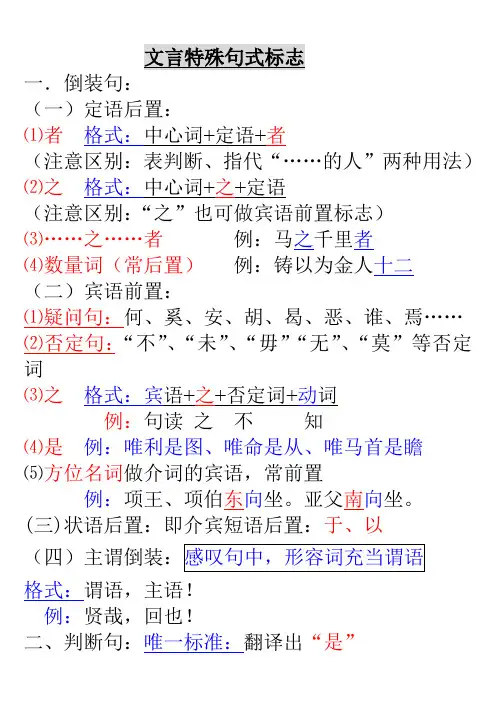

一.倒装句:

(一)定语后置:

⑴者格式:中心词+定语+者

(注意区别:表判断、指代“……的人”两种用法)⑵之格式:中心词+之+定语

(注意区别:“之”也可做宾语前置标志)

⑶……之……者例:马之千里者

⑷数量词(常后置)例:铸以为金人十二

(二)宾语前置:

⑴疑问句:何、奚、安、胡、曷、恶、谁、焉……

⑵否定句:“不”、“未”、“毋”“无”、“莫”等否定词

⑶之格式:宾语+之+否定词+动词

例:句读之不知

⑷是例:唯利是图、唯命是从、唯马首是瞻

⑸方位名词做介词的宾语,常前置

例:项王、项伯东向坐。

亚父南向坐。

(三)状语后置:即介宾短语后置:于、以

格式:谓语,主语!

例:贤哉,回也!

二、判断句:唯一标准:翻译出“是”

注意:古文中出现的“是”多数不表判断,而是代词“这”

三、被动句

1.有标志:①见②于③见……于……

④受……于……⑤被

2.无标志※:语意中本身含有被动意味(如:诛)注意:“见+动词”的两种情况:①见=被②见=我(见=“我”例:府吏见丁宁、慈父见背)

四、省略句

参考翻译的方法:“补”相关笔记。

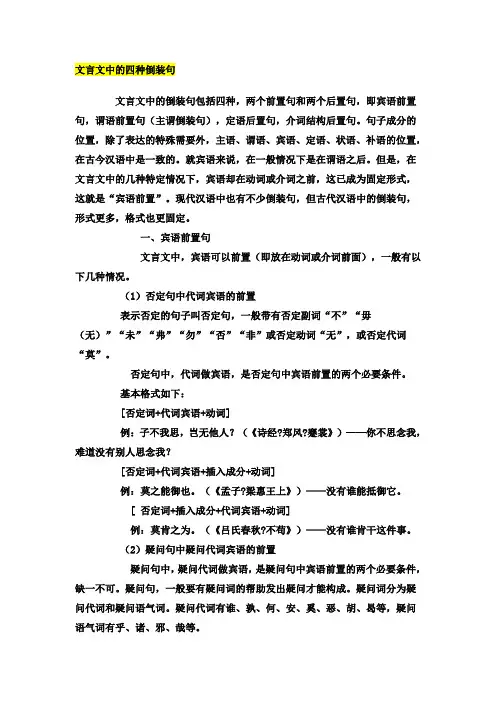

文言文中的四种倒装句文言文中的倒装句包括四种,两个前置句和两个后置句,即宾语前置句,谓语前置句(主谓倒装句),定语后置句,介词结构后置句。

句子成分的位置,除了表达的特殊需要外,主语、谓语、宾语、定语、状语、补语的位置,在古今汉语中是一致的。

就宾语来说,在一般情况下是在谓语之后。

但是,在文言文中的几种特定情况下,宾语却在动词或介词之前,这已成为固定形式,这就是“宾语前置”。

现代汉语中也有不少倒装句,但古代汉语中的倒装句,形式更多,格式也更固定。

一、宾语前置句文言文中,宾语可以前置(即放在动词或介词前面),一般有以下几种情况。

(1)否定句中代词宾语的前置表示否定的句子叫否定句,一般带有否定副词“不”“毋(无)”“未”“弗”“勿”“否”“非”或否定动词“无”,或否定代词“莫”。

否定句中,代词做宾语,是否定句中宾语前置的两个必要条件。

基本格式如下:[否定词+代词宾语+动词]例:子不我思,岂无他人?(《诗经?郑风?蹇裳》)——你不思念我,难道没有别人思念我?[否定词+代词宾语+插入成分+动词]例:莫之能御也。

(《孟子?梁惠王上》)——没有谁能抵御它。

[ 否定词+插入成分+代词宾语+动词]例:莫肯之为。

(《吕氏春秋?不苟》)——没有谁肯干这件事。

(2)疑问句中疑问代词宾语的前置疑问句中,疑问代词做宾语,是疑问句中宾语前置的两个必要条件,缺一不可。

疑问句,一般要有疑问词的帮助发出疑问才能构成。

疑问词分为疑问代词和疑问语气词。

疑问代词有谁、孰、何、安、奚、恶、胡、曷等,疑问语气词有乎、诸、邪、哉等。

主要格式如下:[疑问代词宾语+(能愿动词)+动词](疑问代词做动词的宾语必须前置)例:吾谁欺?欺天乎?(《论语?子罕》)——我欺骗谁呢?欺骗天吗?[疑问代词宾语+介词]例:何为不去也?(《苛政猛于虎》)——为什么不离开这里呢?(3)一般句式中动词的代词宾语的前置这种现象一般出现在先秦古籍里。

其特点是:代词宾语+动词例:民献有十夫予翼。

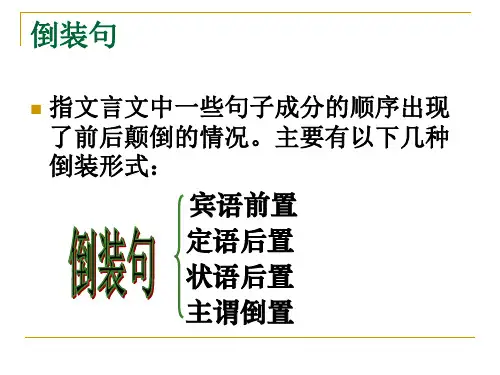

文言文倒装句类型

文言文中的倒装句式包括以下几种:

1. 主谓倒装:谓语前置或主语后置。

例如在《愚公移山》中的“甚矣,汝之不惠”。

2. 宾语前置:在文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置。

例如在《陋室铭》中的“何陋之有”。

3. 定语后置:定语放在中心词之后。

4. 状语后置或者介宾短语后置:状语处在动词谓语之后。

此外,还有谓语和宾语同时前置的倒装句式,例如在《陋室铭》中的“吾谁与归”。

除了上述几种倒装句式外,文言文中还有一些其他的倒装句式,如语气词前置的倒装句式等。

这些倒装句式丰富了文言文的表达方式,让文言文更具有韵律感和节奏感。

在学习文言文的过程中,掌握这些倒装句式对于理解文章的含义和作者的意图至关重要。

此外,还有被动句式。

在文言文中,被动句式通常通过使用“被”、“为所”等词语来表达。

例如在《史记·项羽本纪》中的“身死国灭,为天下笑”。

另外,文言文中还存在一些特殊的句式,如省略句、连动句、兼语句等。

这些句式的理解和分析需要借助上下文和语境,对于理解文言文的含义和作者的意图同样至关重要。

总之,掌握文言文中的各种倒装句式和特殊句式,可以帮助我们更好地理解古代文献中的含义和深层意思,更好地领略中华文化的博大精深。

1。

文言文中主谓倒装的例子

以下是 6 条关于文言文中主谓倒装的例子:

1. 哎呀呀,“甚矣,汝之不惠”,这《愚公移山》里的句子不就是主谓倒装嘛!正常语序应该是“汝之不惠甚矣”,这里把谓语“甚矣”提前,强调了愚公对智叟的那种批评啊!就好像你特别惊讶的时候会说:“哇塞,你咋这样啊!”一样。

2. 嘿,“美哉,我少年中国”,梁启超在《少年中国说》里这样写,把“美哉”这个谓语放到前面,好像在大声赞美少年中国的美好呀!就如同你看到特别棒的事物会喊:“太棒啦,这个!”是不是很形象呢?

3. 你想想,“贤哉,回也”,这《论语》中的句子多有意思啊!它把“贤哉”这个夸赞颜回德行的词放到前面,不就像你特别佩服一个人时会说:“厉害呀,他!”一样嘛,这种主谓倒装让情感表达更加强烈啊。

4. 再看“悲哉,秋之为气也”,宋玉的这句话,将“悲哉”放前面,多有感染力啊!这不就跟你感叹时会说:“哎呀呀,这可咋整呀!”效果差不多嘛,更能突出秋天带来的那种悲的感觉呀。

5. “渺渺兮予怀”,苏轼在《赤壁赋》里这样写,把“渺渺兮”这个描述心情的词放开头,多像我们说“哇哦,我的心情呀!”强调了主人公那浩大的心怀呢!

6. 还有“宜乎百姓之谓我爱也”,《齐桓晋文之事》中的这个句子,把“宜乎”提前,就好像你惊讶地说:“不会吧,他们会这样觉得?”一样,体现出对百姓看法的那种特别的感觉呀。

我觉得文言文中的主谓倒装真的很神奇呀,能让句子变得更有韵味和表现力呢!。

倒装句的例子文言文

1. “何陋之有?”这不是很经典的倒装句嘛!就像我们平常说“这有啥简陋的呀”,但在文言文中就成了“何陋之有”,多有意思啊!

2. “微斯人,吾谁与归?”哇,你看,这不是在说“没有这个人,我和谁一道呢”,用这种倒装的方式说出来,是不是感觉很特别呀!

3. “不吾知其亦已兮。

”哎呀呀,这不就是“不了解我也就罢了”的意思嘛,这样一倒装,立马就不一样了呢!

4. “忌不自信。

”这不就是说“邹忌不相信自己”嘛,文言文中这样一倒,还挺好玩的呢,对吧?

5. “宋何罪之有?”这就好比在问“宋国有什么罪过呀”,用倒装句表达,感觉好新奇呀!

6. “全石以为底。

”其实就是“以全石为底”,也就是“用整块石头作为潭底”,这样的倒装是不是让你眼前一亮呢?

7. “孔子云:何陋之有?”就像我们会说“孔子说:有啥简陋的呢”,但古人就是这么有创意地用倒装来表达,神奇吧!

8. “吾谁欺?欺天乎?”这是不是在问“我欺骗谁?欺骗天吗?”,用这种倒装的句式,真的很能吸引我们的注意呀!

9. “大哉问!”这不就是“这个问题真大呀”的意思嘛,用倒装来强调,真的很有感染力呢!

10. “沛公安在?”就好像在问“沛公在哪里呀”,这样的倒装句,真的会让我们对文言文更感兴趣呢!

我觉得倒装句在文言文中真的是很独特的存在呀,让文言文变得更加生动有趣,富有魅力呢!。

文言文倒装句式在文言文中有四种常见的倒装句式:主谓倒装、宾语前置、定语后置、介词结构后置(也叫状语后置)。

一、主谓倒装,主谓倒装,也叫谓语前置或者主语后置。

文言文中,谓语的位置和现代汉语中一样,一般放在主语之后。

但是有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:甚矣,汝之不惠!——《愚公移山》正确语序是“汝之不惠甚矣”,强调“甚矣”。

美哉我少年中国——《少年中国说》正确语序是“我少年中国美哉”,强调“美哉”。

二、宾语前置,文言文中以下情况,宾语要前置。

1、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

例:微斯人,吾谁与归?——《岳阳楼记》正确语序是“微斯人,吾与谁归?”大王来何操?——《鸿门宴》正确语序是“大王来操何?”沛公安在?——《鸿门宴》正确语序是“沛公在安?”2、否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:三岁贯汝,莫我肯顾。

——《硕鼠》正确语序是“三岁贯汝,莫肯顾我。

”古之人不余欺也!——《石钟山记》正确语序是“古之人不欺余也!”忌不自信。

——《邹忌讽齐王纳谏》正确语序是“忌不信自。

”3、用“之”或者“是”把宾语提到动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有实在意义。

例:“莲之爱,同予者何人?”——《爱莲说》“莲之爱”即“爱莲”的倒装,“之”没有实在意义。

何陋之有?——《陋室铭》“何陋之有”即“有何陋”,“之”没有实在意义。

唯余马首是瞻。

——《左传》正确语序是“唯瞻余马首。

”三、定语后置,文言文中,定语的位置一般也在中心词前边。

但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后。

例:其两膝相比者。

——《核舟记》正确语序是“其相比两膝者。

”盖简桃核修狭者为之。

——《核舟记》正确语序是“盖简修狭桃核者为之。

”居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

——《岳阳楼记》“居庙堂之高”即“居高庙堂”,“处江湖之远”即“处远江湖”。

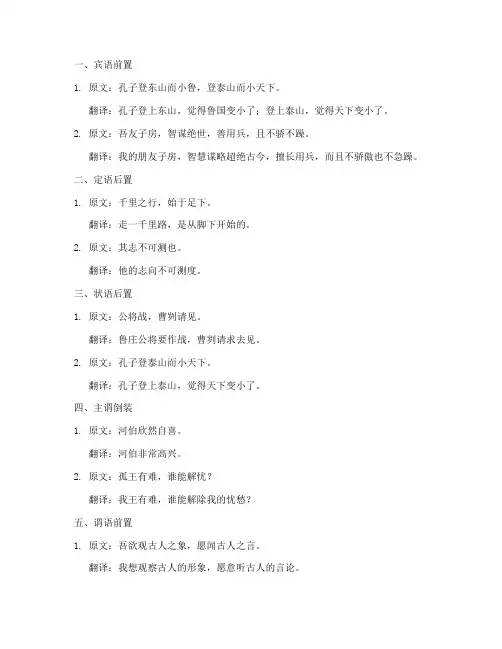

一、宾语前置

1. 原文:孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

翻译:孔子登上东山,觉得鲁国变小了;登上泰山,觉得天下变小了。

2. 原文:吾友子房,智谋绝世,善用兵,且不骄不躁。

翻译:我的朋友子房,智慧谋略超绝古今,擅长用兵,而且不骄傲也不急躁。

二、定语后置

1. 原文:千里之行,始于足下。

翻译:走一千里路,是从脚下开始的。

2. 原文:其志不可测也。

翻译:他的志向不可测度。

三、状语后置

1. 原文:公将战,曹刿请见。

翻译:鲁庄公将要作战,曹刿请求去见。

2. 原文:孔子登泰山而小天下。

翻译:孔子登上泰山,觉得天下变小了。

四、主谓倒装

1. 原文:河伯欣然自喜。

翻译:河伯非常高兴。

2. 原文:孤王有难,谁能解忧?

翻译:我王有难,谁能解除我的忧愁?

五、谓语前置

1. 原文:吾欲观古人之象,愿闻古人之言。

翻译:我想观察古人的形象,愿意听古人的言论。

2. 原文:公输盘为我为云梯,必能攻城。

翻译:公输盘为我制作云梯,一定能攻下城池。

通过以上翻译,我们可以看出,文言文倒装句在表达上具有独特的韵味。

它们既体现了古汉语的语法特点,又增强了句子的修辞效果。

学习文言文倒装句,有助于我们更好地理解古人的思想、情感和表达方式。

在今后的学习和研究中,我们要善于运用倒装句,使我们的语言更加生动、形象、富有感染力。

文言文中常见的四种倒装句式包括:主谓倒装、状语倒装、宾语倒装和动补倒装。

以下是每种倒装句式及例句:

1. 主谓倒装:

a. 谓语提前,主语后置。

b. 例句:飞花逐水容易别,落絮无情不觉春。

2. 状语倒装:

a. 状语或状语从句位于句首,谓语紧随其后。

b. 例句:春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

3. 宾语倒装:

a. 宾语位于句首,谓语紧随其后。

b. 例句:云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。

4. 动补倒装:

a. 动词+补语的结构中,补语位于句首,动词紧随其后。

b. 例句:不见此花人自寻,只闻寒雁叫西风。

这些例句中展示了不同的倒装句式,在文言文中常用于修辞或突出特定的表达方式。

请注意,这里的例句仅供参考,实际应用时可能根据语境和内容的需要进行变化。

文言文中的倒装句

文言文中的倒装句常见且频繁,它是指将句子的谓语动词放在主语之后的句式结构。

倒装句常被用来突出句子的某个成分、强调语气或达到修辞效果。

以下是一些常见的文言文倒装句结构:

1. 主谓倒装:在文言文中常用于疑问句和感叹句,例如,“何以解忧,唯有杜康。

”这里的“何以解忧”中的“何”是疑问代词,“唯有杜康”中的“唯有”则是强调语气。

2. 以句首或句尾倒装:常见于表示时间、地点或条件的副词,比如“时至今日”、“不以为耻,反以为荣”。

3. 将修饰词或状语倒置:例如,“人心惟危,道心惟微”,这里的“人心惟危”中,“惟危”是定语,倒装句体现了对“人心”的强调。

倒装句在文言文中常用于提高语言的华丽度和表达的修辞效果。

这种句式结构不仅具有语法上的特点,还能突出句子的重点内容,使语言更加生动有力。

主谓倒装:1、渺渺兮予怀。

渺渺是主语予怀的前置谓语,译:我的心想得很远很远啊。

2、相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

3、命坐于灵虚之下。

《柳毅传》李朝威4、甚矣,汝之不惠!《列子·愚公移山》5、何哉,尔所谓达者?《论语》名词词类活用:1.无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)2.君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。

3.填然鼓之。

(《寡人之于国也》)4.北收要害之郡。

(《过秦论》)5.仓皇东出。

(《伶官传序》)6.囊括四海。

(《过秦论》)7.天下云集响应,赢粮而景从。

8.常以身翼蔽沛公。

(《鸿门宴》)9、群臣吏民,能面刺寡人之过者10.道芷阳间行(《鸿门宴》)11.群聚而笑之。

(《师说》)12.君子博学而日参省乎己。

《劝学》13.独夫之心日益骄固。

《阿房宫赋》二.动词的活用1、此亡秦之续耳2、盖其又深,则其至又加少矣3、项伯杀人,臣活之/沛公旦日从百余骑来见项王/欲止不内4、李牧连却之《六国论》5、后人哀之而不鉴之《阿房宫赋》6.伏清白以死直兮.《离骚》三、数词的活用:1、所以兴怀,其致一也《兰亭集序》2、六王毕,四海一(《阿房宫赋》)四、形容词活用:1、群贤毕至,少长咸集。

《兰亭集序》2、携幼入室,有酒盈樽。

《归去来兮辞》3、念悲其远,亦哀之矣。

《触龙说赵太后》4、善万物之得时。

(《归去来兮辞》)5、洁其居,美其服,饱其食。

《勾践灭吴》6、今媪尊长安君之位。

《触龙说赵太后》。

文言文倒装句在文言文中,倒装句是一种常见的语法结构,它与现代汉语有着明显的区别。

倒装句可以通过改变主语和谓语的位置来达到强调、修辞或者节奏感的效果。

下面以几个例子来说明文言文倒装句的用法。

例句一:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

这个例句中,“留取丹心照汗青”是文言文中的倒装句,原本的语序应为“留丹心照汗青”,但为了增加句子的效果和强调,将谓语部分提前,形成了倒装结构。

例句二:气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

这个例句中,“气蒸云梦泽”和“波撼岳阳城”都是倒装句。

原本的语序应为“云梦泽蒸气”和“岳阳城波撼”,但为了表达出气势磅礴和场景感,将谓语部分提前,形成了倒装结构。

例句三:天上白玉京,十二楼五楼台。

这个例句中,“天上白玉京”和“十二楼五楼台”都是倒装句。

原本的语序应为“白玉京在天上”和“五楼台在十二楼”,但为了表达出景色壮美和韵律感,将谓语部分提前,形成了倒装结构。

例句四:独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

这个例句中,“独立寒秋”和“湘江北去,橘子洲头”都是倒装句。

原本的语序应为“寒秋独立”和“湘江北去,到了橘子洲头”,但为了表达出孤独和动态感,将谓语部分提前,形成了倒装结构。

通过以上例子可以看出,在文言文中倒装句的运用广泛,能够增加句子的效果和修辞,使句子更具表达力和韵律感。

倒装句不仅可以用于描述景物、表达感情,还可以用于叙述历史、强调观点等方面,给读者带来不同的体验。

总结起来,文言文倒装句是一种独特的语法结构,有着丰富的用法和表达方式。

通过倒装句的运用,可以使文言文更具表现力和韵律感。

倒装句在文言文中的灵活运用是提高写作水平和增加文学魅力的重要手段之一。

因此,在学习和写作文言文时,我们要注重倒装句的运用,努力掌握其规律和技巧。

这样一来,在写作时,我们就能够更灵活地运用倒装句,使文章更加出彩。

主谓倒置的例子文言文

文言文中的主谓倒装是一种常见的修辞手法,用来突出某种语气或者强调句子中的某个成分。

以下是一些文言文中主谓倒装的例子:

1. 春风吹又生,一夜吹了花果。

这句话中的“吹又生”就是主谓倒装,正常语序应该是“春风吹了花果又生”。

2. 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

这里的“引无数英雄竞折腰”也是主谓倒装,原本的语序应该是“江山如此多娇,无数英雄竞折腰引”。

3. 只见山头云起,飞鸟惊落。

这句话中的“只见山头云起”也是主谓倒装,正常语序应该是“只见云起山头”。

这些例子展示了文言文中主谓倒装的应用,通过改变语序,可以使句子更加生动、抒情或者突出特定的语气。

主谓倒装在文言文中是一种常见的修辞手法,也是文学作品中常用的表达方式。