关于倒装句状语后置的文言文特殊句式

- 格式:doc

- 大小:16.12 KB

- 文档页数:1

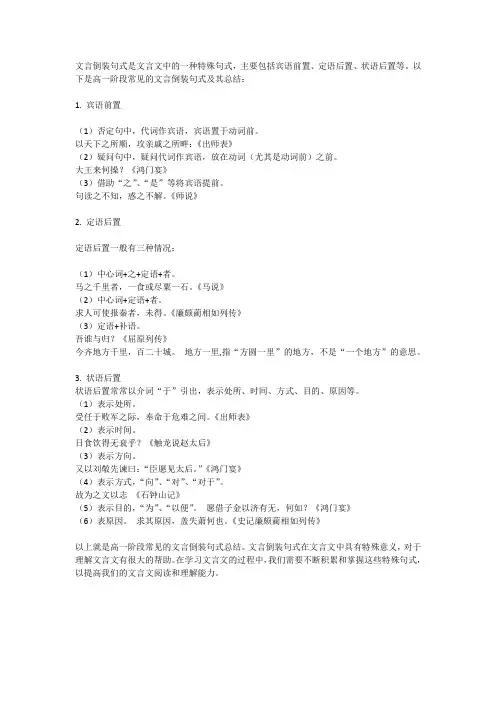

文言倒装句式是文言文中的一种特殊句式,主要包括宾语前置、定语后置、状语后置等。

以下是高一阶段常见的文言倒装句式及其总结:1. 宾语前置(1)否定句中,代词作宾语,宾语置于动词前。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔:《出师表》(2)疑问句中,疑问代词作宾语,放在动词(尤其是动词前)之前。

大王来何操?《鸿门宴》(3)借助“之”、“是”等将宾语提前。

句读之不知,惑之不解。

《师说》2. 定语后置定语后置一般有三种情况:(1)中心词+之+定语+者。

马之千里者,一食或尽粟一石。

《马说》(2)中心词+定语+者。

求人可使报秦者,未得。

《廉颇蔺相如列传》(3)定语+补语。

吾谁与归?《屈原列传》今齐地方千里,百二十城。

地方一里,指“方圆一里”的地方,不是“一个地方”的意思。

3. 状语后置状语后置常常以介词“于”引出,表示处所、时间、方式、目的、原因等。

(1)表示处所。

受任于败军之际,奉命于危难之间。

《出师表》(2)表示时间。

日食饮得无衰乎?《触龙说赵太后》(3)表示方向。

又以刘敬先谏曰:“臣愿见太后。

”《鸿门宴》(4)表示方式,“向”、“对”、“对于”。

故为之文以志《石钟山记》(5)表示目的,“为”、“以便”。

愿借子金以济有无,何如?《鸿门宴》(6)表原因。

求其原因,盖失萧何也。

《史记廉颇蔺相如列传》以上就是高一阶段常见的文言倒装句式总结。

文言倒装句式在文言文中具有特殊意义,对于理解文言文有很大的帮助。

在学习文言文的过程中,我们需要不断积累和掌握这些特殊句式,以提高我们的文言文阅读和理解能力。

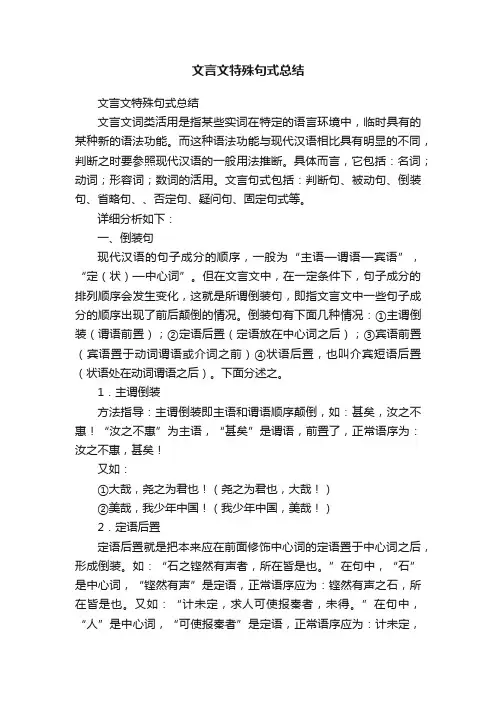

文言文特殊句式总结文言文特殊句式总结文言文词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能。

而这种语法功能与现代汉语相比具有明显的不同,判断之时要参照现代汉语的一般用法推断。

具体而言,它包括:名词;动词;形容词;数词的活用。

文言句式包括:判断句、被动句、倒装句、省略句、、否定句、疑问句、固定句式等。

详细分析如下:一、倒装句现代汉语的句子成分的顺序,一般为“主语—谓语—宾语”,“定(状)—中心词”。

但在文言文中,在一定条件下,句子成分的排列顺序会发生变化,这就是所谓倒装句,即指文言文中一些句子成分的顺序出现了前后颠倒的情况。

倒装句有下面几种情况:①主谓倒装(谓语前置);②定语后置(定语放在中心词之后);③宾语前置(宾语置于动词谓语或介词之前)④状语后置,也叫介宾短语后置(状语处在动词谓语之后)。

下面分述之。

1.主谓倒装方法指导:主谓倒装即主语和谓语顺序颠倒,如:甚矣,汝之不惠!“汝之不惠”为主语,“甚矣”是谓语,前置了,正常语序为:汝之不惠,甚矣!又如:①大哉,尧之为君也!(尧之为君也,大哉!)②美哉,我少年中国!(我少年中国,美哉!)2.定语后置定语后置就是把本来应在前面修饰中心词的定语置于中心词之后,形成倒装。

如:“石之铿然有声者,所在皆是也。

”在句中,“石”是中心词,“铿然有声”是定语,正常语序应为:铿然有声之石,所在皆是也。

又如:“计未定,求人可使报秦者,未得。

”在句中,“人”是中心词,“可使报秦者”是定语,正常语序应为:计未定,求可使报秦之人,未得。

定语后置句一般有三种形式,其判断方法如下:⑴判断方法之一:中心语+定语+者①村中少年好事者,驯养一虫。

(村中好事之少年)②人马烧溺死者甚众。

(烧溺死之人马甚众)⑵判断方法之二:中心语+之+定语,“之”是定语后置的标志。

①蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(蚓无利爪牙,无强筋骨)②居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(居高庙堂则忧其民,处远江湖则忧其君)⑶判断方法之三:中心语+之(而)+定语+者,“之”是定语后置的标志。

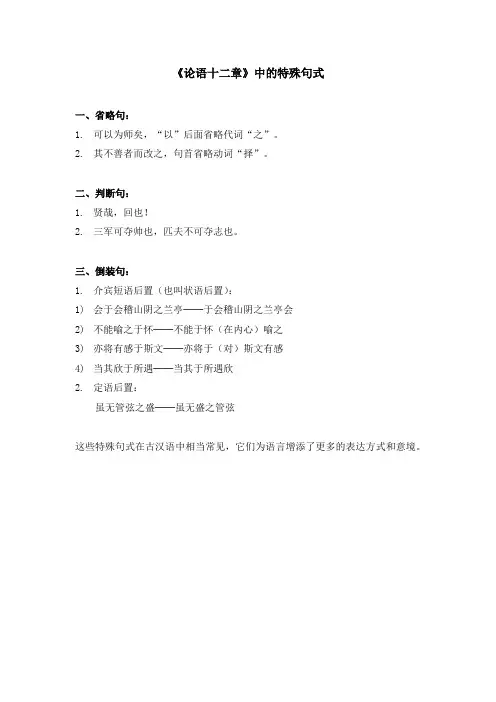

《论语十二章》中的特殊句式

一、省略句:

1.可以为师矣,“以”后面省略代词“之”。

2.其不善者而改之,句首省略动词“择”。

二、判断句:

1.贤哉,回也!

2.三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

三、倒装句:

1.介宾短语后置(也叫状语后置):

1)会于会稽山阴之兰亭──于会稽山阴之兰亭会

2)不能喻之于怀──不能于怀(在内心)喻之

3)亦将有感于斯文──亦将于(对)斯文有感

4)当其欣于所遇──当其于所遇欣

2.定语后置:

虽无管弦之盛──虽无盛之管弦

这些特殊句式在古汉语中相当常见,它们为语言增添了更多的表达方式和意境。

文言文特殊句式总结归纳文言文特殊句式总结归纳:在文言文中,有一些特殊的句式,在阅读和理解文言文文章时起到了重要的作用。

下面我们将对这些句式进行总结归纳,方便读者在学习和研究文言文时更好地应用这些句式。

1. 倒裝句倒裝句是指把主语和谓语的位置颠倒,使得句子的结构更加紧凑、生动。

例如:“不闻不问,而悔之晚矣。

”这句话中,“不闻不问”是主语,“而悔之晚矣”是谓语,把主语和谓语位置倒置,使得这句话更加通顺、有力。

2. 并列句并列句是指两个或多个简单句并列在一起,句与句之间没有任何从属关系。

例如:“君之所言,余甚赞同;然而,有一点须要慎重考虑。

”3. 独立主格结构独立主格结构是指句中有一个名词或代词作为独立主格,与主句之间没有任何语法关系。

例如:“夫人生于深宫,自当用其礼乐之道,以蕃息国家,谁知非但不蕃息,反而降低了道德水准。

”4. 比喻句比喻句是指用具体的事物来比喻另一件事物,以便更好地理解和表达。

例如:“入口如同登临仙境,获得的感觉宛若仙女掌心仙露般清甜。

”这句话用“仙境”和“仙露”来比喻味道和体验,使得文言文更加生动、形象。

5. 对仗句对仗句是指靠重复句子的语法结构、音韵、意义彼此呼应、相对间起到照应作用的句型句式。

例如:“金毛犬,玉辇轮。

”这句话中,“金毛犬”和“玉辇轮”分别由两个汉字组成,并且两者的形式、意义、韵律都相似。

总之,文言文的特殊句式使用得当,不仅可以使文章更加生动、形象,还可以增强表达效果、提高阅读体验。

因此,在学习和研究文言文时,我们应该多加学习和应用这些特殊句式。

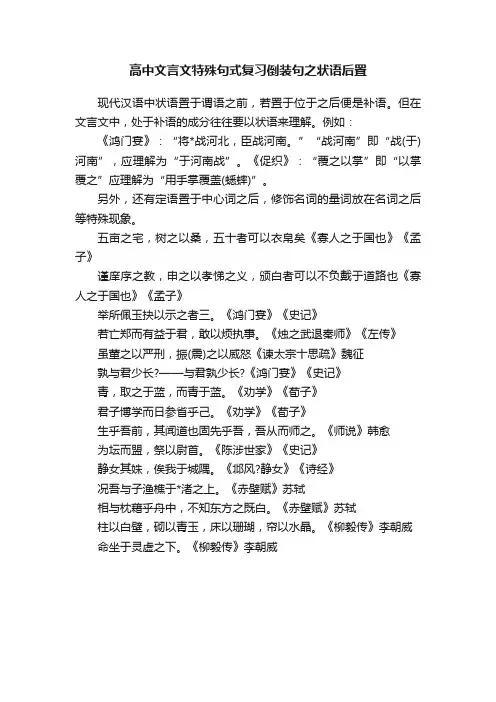

高中文言文特殊句式复习倒装句之状语后置

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于位于之后便是补语。

但在文言文中,处于补语的成分往往要以状语来理解。

例如:

《鸿门宴》:“将*战河北,臣战河南。

”“战河南”即“战(于)河南”,应理解为“于河南战”。

《促织》:“覆之以掌”即“以掌覆之”应理解为“用手掌覆盖(蟋蟀)”。

另外,还有定语置于中心词之后,修饰名词的量词放在名词之后等特殊现象。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣《寡人之于国也》《孟子》

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者可以不负戴于道路也《寡人之于国也》《孟子》

举所佩玉抉以示之者三。

《鸿门宴》《史记》

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

《烛之武退秦师》《左传》

虽董之以严刑,振(震)之以威怒《谏太宗十思疏》魏征

孰与君少长?——与君孰少长?《鸿门宴》《史记》

青,取之于蓝,而青于蓝。

《劝学》《荀子》

君子博学而日参省乎己。

《劝学》《荀子》

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

《师说》韩愈

为坛而盟,祭以尉首。

《陈涉世家》《史记》

静女其姝,俟我于城隅。

《邶风?静女》《诗经》

况吾与子渔樵于*渚之上。

《赤壁赋》苏轼

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

《赤壁赋》苏轼

柱以白壁,砌以青玉,床以珊瑚,帘以水晶。

《柳毅传》李朝威命坐于灵虚之下。

《柳毅传》李朝威。

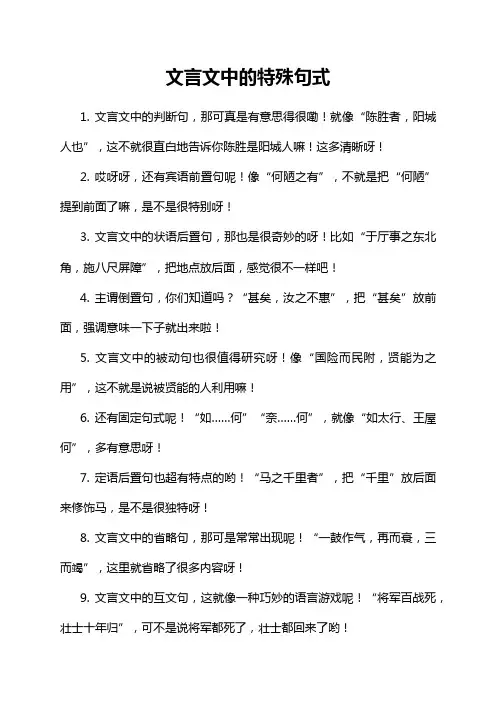

文言文中的特殊句式

1. 文言文中的判断句,那可真是有意思得很嘞!就像“陈胜者,阳城人也”,这不就很直白地告诉你陈胜是阳城人嘛!这多清晰呀!

2. 哎呀呀,还有宾语前置句呢!像“何陋之有”,不就是把“何陋”提到前面了嘛,是不是很特别呀!

3. 文言文中的状语后置句,那也是很奇妙的呀!比如“于厅事之东北角,施八尺屏障”,把地点放后面,感觉很不一样吧!

4. 主谓倒置句,你们知道吗?“甚矣,汝之不惠”,把“甚矣”放前面,强调意味一下子就出来啦!

5. 文言文中的被动句也很值得研究呀!像“国险而民附,贤能为之用”,这不就是说被贤能的人利用嘛!

6. 还有固定句式呢!“如……何”“奈……何”,就像“如太行、王屋何”,多有意思呀!

7. 定语后置句也超有特点的哟!“马之千里者”,把“千里”放后面来修饰马,是不是很独特呀!

8. 文言文中的省略句,那可是常常出现呢!“一鼓作气,再而衰,三而竭”,这里就省略了很多内容呀!

9. 文言文中的互文句,这就像一种巧妙的语言游戏呢!“将军百战死,壮士十年归”,可不是说将军都死了,壮士都回来了哟!

10. 哎呀呀,文言文中的特殊句式真是丰富多彩呀!就像一个宝藏等着我们去挖掘呢!

我的观点结论:文言文中的特殊句式真的是文言文学习的重要部分,能让我们更好地理解和欣赏文言文的魅力。

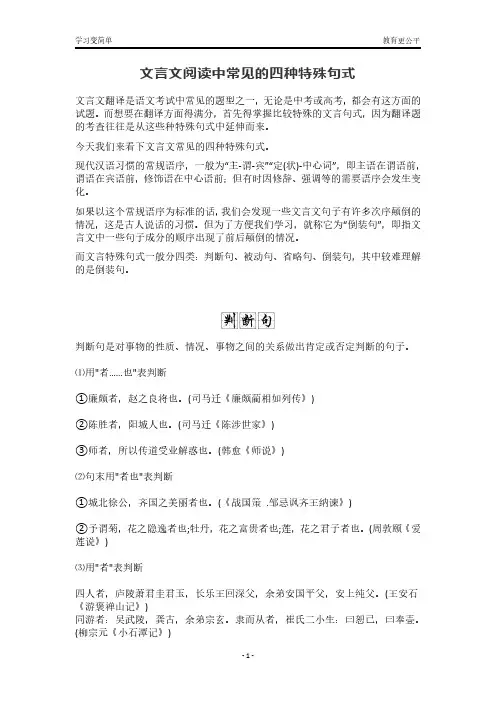

高考复习文言文特殊句式的类型文言文特殊句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句(主谓倒装句、宾语前置句、定语后置句、状语后置句)等几种类型。

现作如下介绍:一、判断句现代汉语一般是在主语和谓语之间用判断动词“是”来表示判断的,但在古汉语里,“是”多作代词用。

因此,在绝大多数情况下借助语气词来表示判断。

常见的判断句式有以下几种:1、“……者,……也”式。

这种句式是古汉语中表示判断的典型格式。

如:“廉颇者,赵之良将也。

”《廉颇蔺相如列传》2、“……者,……”式。

这种判断句式中的“者”表示停顿,不译。

翻译时只在主谓之间加“是”。

如:柳敬亭者,扬州之泰州人,本姓曹。

《柳敬亭传》3、“……,……也”式。

这种判断句式中的“也”同样不译。

如:和氏璧,天下所共传宝也。

《廉颇蔺相如列传》4、“者”、“也”都不用,主谓直接连接。

译成现代汉语时,只须在主谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

《赤壁之战》5、用动词“为”表判断。

如:如今人方为刀俎,我为鱼肉。

《鸿门宴》6、用“乃、即、则、皆、必”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

如:①今公子有急,此乃臣效命之秋也。

《信陵君窃符救赵》②此则岳阳楼之大观也。

《岳阳楼记》7、用“是”作动词,文言中也有,但起义较晚并且少见。

如:臣是凡人,偏在远郡。

《赤壁之战》二、被动句被动句有以下几种形式:1、用介词“于”引进行为的主动者,表被动。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

《廉颇蔺相如列传》2、在动词前面用“见”表示被动。

如:众人皆醉我独醒,是以见放。

《屈原列传》如果需要把动作行为的主动者介绍出来,可在动词后加介词“于”。

如:臣诚恐见欺于王而负赵。

《廉颇蔺相如列传》3、“受……于”表被动如:无不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

《赤壁之战》4、在动词前加介词“为”表被动。

如:身客死于秦,为天下笑者,何也?《屈原列传》5、用“为”引进主动者,位于前再加“所”,表被动。

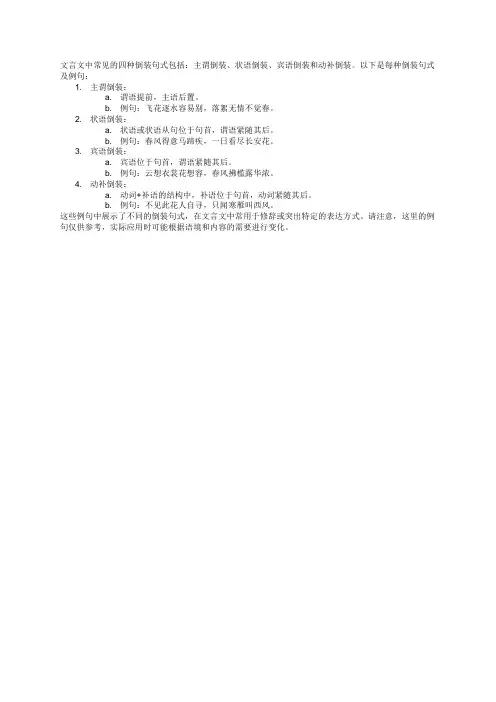

文言文中常见的四种倒装句式包括:主谓倒装、状语倒装、宾语倒装和动补倒装。

以下是每种倒装句式及例句:

1. 主谓倒装:

a. 谓语提前,主语后置。

b. 例句:飞花逐水容易别,落絮无情不觉春。

2. 状语倒装:

a. 状语或状语从句位于句首,谓语紧随其后。

b. 例句:春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

3. 宾语倒装:

a. 宾语位于句首,谓语紧随其后。

b. 例句:云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。

4. 动补倒装:

a. 动词+补语的结构中,补语位于句首,动词紧随其后。

b. 例句:不见此花人自寻,只闻寒雁叫西风。

这些例句中展示了不同的倒装句式,在文言文中常用于修辞或突出特定的表达方式。

请注意,这里的例句仅供参考,实际应用时可能根据语境和内容的需要进行变化。

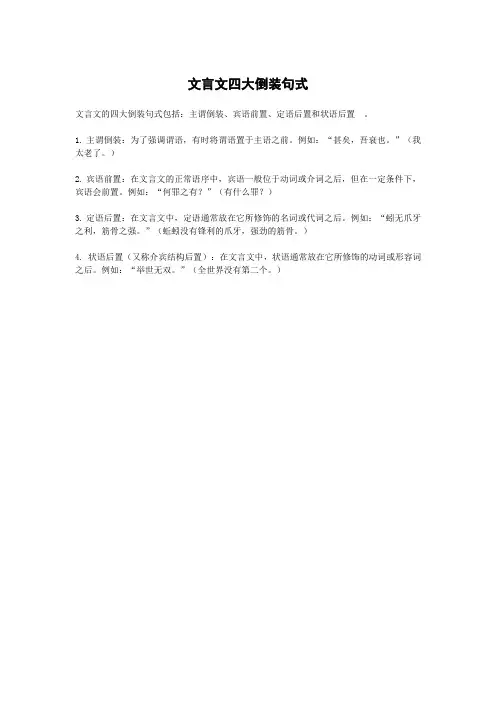

文言文四大倒装句式

文言文的四大倒装句式包括:主谓倒装、宾语前置、定语后置和状语后置。

1.主谓倒装:为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。

例如:“甚矣,吾衰也。

”(我太老了。

)

2.宾语前置:在文言文的正常语序中,宾语一般位于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置。

例如:“何罪之有?”(有什么罪?)

3.定语后置:在文言文中,定语通常放在它所修饰的名词或代词之后。

例如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强。

”(蚯蚓没有锋利的爪牙,强劲的筋骨。

)

4. 状语后置(又称介宾结构后置):在文言文中,状语通常放在它所修饰的动词或形容词之后。

例如:“举世无双。

”(全世界没有第二个。

)。

现代汉语语序一般是主语在前,谓语在后;定语在前,中心语在后;状语在前,动词在后;谓语在前,宾语在后。

如果顺序颠倒,则称之为“倒装句”。

一、介词结构后置、状语后置1、动+以+宾。

申之以孝悌之义。

《寡人之于国也》(应为:以孝悌之义申之)2、动+于(乎,相当“于”)+宾。

青,取之于蓝,而青于蓝。

《荀子·劝学》(应为:青,于蓝取之,而于蓝青)3、形+于+宾。

虽才高于世,而无骄尚之情。

《张衡传》(应为:虽才于世高,而无骄尚之情)4、介词宾语后置:介词“以”“于”“乎”“自”等后面带上宾语,组成介宾结构短语。

这种介宾短语在现代汉语中一般放在动词或者形容词前边充当状语,在古代汉语中,却多数放在动词或者形容词后边充当补语。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

《师说》(是故弟子不必不如师,师不必于弟子贤)二、主谓倒装古汉语中为了强调谓语,有些感叹句或疑问句把谓语置于主语之前。

一般常用逗号将主谓隔开。

感情较强烈;谓语由形容词充当。

甚矣,汝之不惠!《愚公移山》(应为:汝之不惠,甚矣)三、宾语前置1、否定句中代词作宾语。

“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志·诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

2、疑问句中疑问词作宾语。

“沛公安在?”(《鸿门宴》)3、以“是”“之”为标志。

“何陋之有?”(《陋室铭》)四、定语后置1、“之…者…”为标志,即“中心词+之+后置定语+者”的形式。

“马之千里者。

”(《马说》)2、“中心词+后置定语+者”“求人可使报秦者,未得。

”(《史记.廉颇蔺相如列传》)3、中心词+数量词。

“铸以为金人十二”(《过秦论》)4、“中心词+之+后置定语”,“蚓无爪牙之利,筋骨之强。

”(《劝学》)欲了解更多的言语理解考点,请关注华智公考!。

古汉语中的特殊句式之“状语后置”从文言文发展到现代汉语的书面语,文言文存在着特殊句式现象。

文言文的特殊句式共有四类:判断句、被动句、倒装句、省略句。

判断句,被动句一般都有标志,较易识别,省略句也较常见,较难理解的是倒装句。

具体来说,倒装句又分为:主谓倒装、宾语前置、状语后置、定语后置。

这四种类型中,又以状语为常见,其他三种,主谓倒装非常罕见,宾语前置教师一般在课堂上强调较多,因形式最为特殊,不再赘述,这里重点把状语后置及定语后置说一下。

我们知道,现代汉语中状语一般置于谓语动词之前,比如:同学们在教室里学习。

其中“在教室里”就是地点状语,它修饰谓语动词“学习”。

当然,也可以转述为:同学们学习,在教室里。

实际上,这就是状语后置句,目的是为了强调,这种现象,在文言文中尤为常见。

(一)状语后置要准确地理解状语后置句,要搞清三个方面的问题:一是理解状语后置这一术语的定义。

我们说现代汉语中状语常位于谓语动词之前,但实际上,也有一些例外,如:1.生于1949年。

2.黄河发源于青海。

3.高于正常值。

4献身于科学事业。

5.嫁祸于人句中的所谓状语,全部作补语,并没有前置。

鉴于此,有人认为状语后置这一说法本身并不准确,因为既称为状语,则状语是修饰谓语动词的,不能和补语混淆起来。

就文言文而言,有的状语也并不后置,如:1.空以身膏草野。

(班固《苏武传》)2.卒廷见相如。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)所以,有人主张取消状语后置句。

笔者个人认为一方面要照顾中学传统语法教学的实际,另一方面又要尊重语法事实,不能将错就错。

我觉得还是把状语后置句描述为介词结构后置句比较恰当。

二是搞清介词结构后置的特点,或者说标志。

必须明确对文言文而言,介词结构是什么?假如用一个公式来描述的话:就是:介词+名词(名词性词组)。

其中介词主要有三个,即于、以、乎,其中“乎”相当于“于”。

三是要注意灵活的翻译,介词结构并非都要前置,要视具体语境才能决定。

笔者将其分为以下四种类型。

希望能帮助到您

关于倒装句介词结构后置的文言文特殊句式

本文是关于关于倒装句介词结构后置的文言文特殊句式,感谢您的阅读!

关于倒装句介词结构后置的文言文特殊句式

介词结构后置

1.介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,这类补语按现代汉语习惯是放在谓语动词前作状语,翻译的时候,就把它作了状语,因此有人称它作“状语后置”。

如:

①事急矣,请奉命求救于孙将军。

②公与之乘,战于长勺。

(《曹刿论战》)

2.介词结构“以……”有时放在谓语后作后置状语。

这种现象在文言文中并不多见。

如:

①乃取蒙冲斗舰十艘,载燥获枯柴,灌油其中,裹以帷幕。

(司马光《赤壁之战》)

②形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。

文言文中倒装句的类型及例句稿子一嘿,亲爱的朋友!今天咱们来聊聊文言文中有趣的倒装句哟!你知道啥是宾语前置不?比如说“何陋之有”,正常该是“有何陋”,这里把“何陋”这个宾语提到前面啦,是不是很神奇?还有“微斯人,吾谁与归”,应该是“吾与谁归”,“谁”这个宾语跑到前面去咯。

再来说说定语后置。

像“马之千里者”,正常得说“千里之马”,把“千里”这个定语放到后面啦。

还有“求人可使报秦者”,其实是“求可使报秦之人”。

状语后置也很有意思哟!“青,取之于蓝,而青于蓝”,正常是“于蓝取之,而于蓝青”,“于蓝”这个状语被放到后面啦。

“具告以事”,原本该是“以事具告”。

主谓倒装也有呢!“甚矣,汝之不惠”,正常是“汝之不惠甚矣”。

怎么样,文言文中的倒装句是不是很有趣呀?多去琢磨琢磨,会发现更多好玩的地方哦!稿子二亲!咱们一起来瞅瞅文言文中那些让人有点晕头转向的倒装句哈!先说说宾语前置。

“忌不自信”,本来应该是“忌不信自”,自己都不相信自己,“自”这个宾语提到前面啦。

还有“三岁贯女,莫我肯顾”,得是“莫肯顾我”才对,“我”跑到前面去啦。

定语后置也来瞧一瞧。

“蚓无爪牙之利,筋骨之强”,应该是“蚓无利之爪牙,强之筋骨”,“利”和“强”这两个定语放到后面去咯。

“石之铿然有声者”,实际是“铿然有声之石”。

状语后置也别错过。

“战于长勺”,正常得说“于长勺战”。

“生乎吾前”,得是“乎吾前生”。

主谓倒装也很特别哟!“美哉,我少年中国”,其实是“我少年中国美哉”。

文言文中的倒装句是不是像个小迷宫呀?多走走,多探索,就能找到其中的乐趣和秘密啦!你要是碰到不懂的,随时来找我聊聊,咱们一起把它弄明白!。

高中文言文倒装句分类及例句我们把文言文中句子成分的排列语序跟现代汉语不同的句子叫倒装句。

倒装是就现代汉语的习惯而言。

古人一贯那样说,就无所谓倒顺。

主要包括:1主谓倒装(谓语前置,主语后说)(1)甚矣,汝之不惠! ——汝之不惠,甚矣! 《愚公移山》(2)安在公子能急人之困也!——公子能急人之困安在也! 《信陵君窃符救赵》(3)“汝之不惠”和“公子能急人之困”是主语,“甚矣”和“安在”是谓语。

主语先说的情况多用于感叹句或疑问句。

高三网小编为大家整理整理了高中语数外、政史地、物化生九科知识点,各科知识点都包含了知识专题、学习方法、解题技巧等内容。

更多2016年高考各科复习知识点请查看<<<高中总站>>>,高考知识点频道有你想要的珍贵复习资料。

欢迎访问高三网,高考生的专属网站。

2宾语前置文言中宾语提到动词前面,大致有三种情况:(1)否定句中代词作宾语,宾语一般置于动词前。

例如:①自书典所记,未之有也。

——未有之也《张衡传》②残贼公行,莫之或止;大命将泛,莫之振救。

——莫振救之《论积贮疏》③古之人不余欺也。

——古之人不欺余也《石钟山记》(2)疑问句中疑问代词作宾语,宾语一般前置。

例如:①权知其意,执肃手曰:“卿欲何言?”——卿欲言何? 《赤壁之战》②沛公安在? ——沛公在安? 《鸿门宴》③大王来何操?——大王来操何? 《鸿门宴》在这种句式中,介词的宾语也前置。

例如:④王问:“何以知之?”——以何知之? 《廉颇蔺相如列传》⑤臣舍人相如止臣曰:“君何以知燕王?”——君以何知燕王? 《廉颇蔺相如列传》⑥微斯人,吾谁与归! ——吾与谁归! 《岳阳楼记》(3)用“之”“是”把宾语提到动词前,以加重语气。

这种情况在文言中也并不多。

例如:①譬若以肉投馁虎,何功之有哉? ——有何功哉? 《信陵君窃符救赵》②成语:唯利是图、唯你是问、唯命是从——唯图利、唯问你、唯从命③孜孜焉唯进修是急——孜孜焉唯急进修《问说》④吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。

关于倒装句状语后置的文言文特殊句式

关于倒装句状语后置的文言文特殊句式?

状语后置:

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于位于之后便是补语。

但在文言文中,处于补语的成分往往要以状语来理解。

例如:

《鸿门宴》:“将军战河北,臣战河南。

”“战河南”即“战河南”,应理解为“于河南战”。

《促织》:“覆之以掌”即“以掌覆之”应理解为“用手掌覆盖”。

另外,还有定语置于中心词之后,修饰名词的量词放在名词之后等特殊现象。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣《寡人之于国也》〈孟子〉

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者可以不负戴于道路也《寡人之于国也》〈孟子〉举所佩玉抉以示之者三。

《鸿门宴》〈史记〉

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

《烛之武退秦师》〈左传〉

虽董之以严刑,振之以威怒《谏太宗十思疏》魏征

孰与君少长?——与君孰少长?《鸿门宴》〈史记〉

青,取之于蓝,而青于蓝。

《劝学》〈荀子〉

君子博学而日参省乎己。

《劝学》〈荀子〉

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

《师说》韩愈

为坛而盟,祭以尉首。

《陈涉世家》〈史记〉

静女其姝,俟我于城隅。

《邶风?静女》〈诗经〉

况吾与子渔樵于江渚之上。

《赤壁赋》苏轼

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

《赤壁赋》苏轼

柱以白壁,砌以青玉,床以珊瑚,帘以水晶。

《柳毅传》李朝威

命坐于灵虚之下。

《柳毅传》李朝威。